浅议新《档案法》中的档案行政执法立法

2020-11-20孙军邵亚伟

孙军 邵亚伟

摘要:文章以行政行为法理论为依据,探讨了新《档案法》对档案行政检查、档案行政处罚以及与档案司法衔接方面的重大调整和补充。新《档案法》补充了档案行政执法行为所需的合法性要件,使档案立法从架构到法理逻辑更加合理。但在规划与档案刑事司法衔接时,仍存在对档案所有权性质界定不清的问题,有关非国有重要档案保护的原则和程序也存在明显的缺失,因此,建立符合档案特性的法律衔接和保护规则是日后必须进行的一项完善之举。

关键词:档案法;档案行政执法;行政行为法

分类号:G270

Discusses the Legislation of Archives Administrative Law Enforcement in the New Archives Law

——Based on the Perspective of Administrative Act

Sun Jun, Shao Yawei

(School of Social Development of Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu, 225002)

Abstract:Based on the theory of administrative act law, this article discusses the major adjustments and supplements of the new "Archives Law" on archives administrative inspection, archives administrative punishment and the connection with archives justice. The new "Archives Law" has replenished the legality elements required for administrative enforcement of archives, and made the archival legislation more reasonable from the structure to the legal logic. However, when improving the connection with archives criminal justice, there are still situations need to consider and perfect. Establishing the legal connection and protection rules in line with the characteristics of Archives is the further measures.

Keywords:Archives Law; Archives Administrative Law Enforcement; Administrative Act

檔案行政执法是政府行政执法的组成部分,相较于公安、税务、海关等部门的行政执法活动,档案行政执法长期处于明显偏弱的状态,执法效率和强度都明显偏低。2018年,北京市17个档案行政管理部门只处罚了1起档案违法案件,处罚职权履职率仅为20%[1]。这固然与档案事务本身以及档案行政主管机关在社会生活中的权重有关,但也与档案法律法规中对确定的处罚职权偏少有更大的关系。

与档案行政执法立法不足形成对比的是,《行政诉讼法》于1989年颁布,负责对政府行政执法进行司法审查,《行政处罚法》和《行政复议法》分别于1996年、1999年颁布(两法于2017年进一步修订完善),对政府各职能机构的执法依据进行修订完善,执法的规范性迅速提高。而《档案法》自1987年颁布,经1996年、2016年两次修订(以下简称旧《档案法》),有关行政执法的内容一直乏善可陈。

2020年6月修订的《档案法》(以下简称新《档案法》)对档案行政检查、档案行政处罚以及与档案司法衔接方面,均作了重大调整、补充,这对档案行政执法工作意义重大。

1新《档案法》对档案行政执法的完善

行政执法属于行政法理论中行政行为法的范畴,行政检查、行政处罚等是该行为法的重要组成内容,行为要件是否完备,直接影响到行政执法的效力和效果。档案立法在行政执法方面的不足,主要体现在行政检查和行政处罚两个方面,旧《档案法》中行政执法依据(规范)的缺失或不详在新《档案法》中都有所弥补。

1.1档案行政检查弥补了旧法不完整的行政行为要件

根据现代行政行为法理论,合法的行政行为必须具备四个要件,分别是“主体合法”“内容合法”“程序合法”和“形式合法”,缺失一个,行政行为就失去了合法性[2]。行政检查是行政行为中的一种,具体指行政主体基于行政职权依法对公民、法人或其他组织是否遵守法律、法规及规章等方面情况进行了解的行为。该行为的内容主要包括检查行政相对人是否遵守法律、法规和规章,是否执行行政决定、命令,以及行政规划、行政计划的执行情况等[3]。法律规范规定的检查内容,也是行政相对人必须遵守的法定义务,因此合法性是必须明确的要件之一。

旧《档案法》在“主体合法”“形式合法”两方面是较为完善的,“主体合法”主要解决的是行政主体的执法资格问题,强调该主体必须在其管辖范围内才具有相应的权能与资格,旧《档案法》第六条即该合法性要求的集中体现;“形式合法”则指行政行为必须具备法定形式,才能有效,这在旧《档案法》第二十四条、第二十五条关于执法决定的表现形式方面也有基本规定。但“内容合法”“程序合法”两个方面在旧《档案法》中基本缺失,此次修订均得以补足。

(1)细化了档案行政监督检查的“内容合法”要件

行政行为内容合法的要件,具体包括事实方面要有依据,证据要确凿;行为的性质、内容与目的不得与法律、法规相抵触;行为的内容要合理、具体且确定,要具备实现的可能性;行为主体的意思表示要真实;符合公序良俗及比例原则[4]。

具备内容合法要件的前提是法律法规要有明确的规定,以便对具体行政行为进行是否符合或抵觸的执法衡量。但1987年《档案法》关于行政检查监督的内容是高度概括笼统的,1996年、2016年两次修订也没有明显改善,除了在第六条对常规职权进行规定外,再无其他描述。旧《档案法》高度概括笼统、宣示性立法的做法,在行政执法不严格的二十世纪八十年代尚属常态,但在九十年代行政执法快速规范的大环境下就难以满足法治化的需要,造成的问题就是档案管理责任单位、责任人的法律义务不清晰准确,需要靠位阶较低的法规规章来明确。上位法的缺失导致下位法之间极易发生法律冲突,各地各行业对义务内容也容易产生不同的认识和理解,给档案行政检查造成了很大的障碍。

新《档案法》在第八条基本沿袭旧法第六条表述的同时,新增了乡镇人民政府对所属单位、基层群众性自治组织等的档案工作负有监督和指导的管理职责,还另辟“监督检查”专章,用第四十二条的六项规定对档案行政执法的内容进行了细化,从档案工作责任制、管理制度落实、档案硬件设施、工作人员管理、档案业务内容、信息化建设和信息安全以及所属单位监督和指导工作情况等多个方面进行了列举式立法,使档案行政执法的内容具体化、明确化。此外,新《档案法》还通过第四十四条对重大责任——档案安全责任进行了强调,这既是对档案行政主体的职责要求,也是对行政相对人责任义务的明确。由此使行政检查行为的内容合法要件得以具体体现,档案行政检查执法的合法性更加牢固。

(2)规范了档案行政监督检查的“程序合法”要件

行政行为程序合法是指“法律法规规章对行政程序有明确要求的,必须完成上述程序,行政行为才能有效成立,不得有程序倒置、遗漏或者逾越。没有法定程序要求的,采取何种行政程序须由行政机关裁量,或者与相对人协商,但不得违反正当程序的要求”[5]。

法谚云:“程序是法治和恣意而治的分水岭。”程序法在法律体系中一直占有十分重要的地位。行政执法程序的另一个规制目的是实现权力法治化,这“不仅要求法律规范权力的具体实施,而且还包括其作出决定的方式”[6]。随着行政法理论的发展,权力法治化逐渐体现为“控权论”,成为控制行政权力、规范行政执法的主流行政法学说之一。

我国曾长期存在重实体轻程序的情况,这种情况在行政法领域尤甚。随着改革开放、国家大力推进法治建设,程序立法、程序合法越来越受到重视,但旧《档案法》在档案行政执法的程序合法要件方面的内容始终空白。此次新《档案法》填补了这一空白,在第四十三条和第四十七条中对档案行政检查程序作出了规定。前者规定了档案主管部门根据违法线索进行检查时,要在符合安全保密的前提下进行,有关单位和个人在档案主管部门检查库房、设施、设备以及查阅有关材料、询问有关人员、记录有关情况时负有法律上的配合义务;后者则规定了档案主管部门及其工作人员应按照法定职权和程序开展监督检查工作,必须做到科学、公正、严格、高效,不得利用职权牟取利益,以及泄露履职过程中知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私。

新《档案法》关于检查监督的程序规定,将有助于减少档案行政检查监督程序随意性大,各地执法方式和结果差异性大,具体档案行政检查决定因程序不当容易被诉讼、被司法否定的情况,有助于树立档案行政执法的威信和社会影响力。

1.2档案行政处罚因时因事微调完善

相较于档案行政检查,旧《档案法》关于档案行政处罚的规定一直比较完备,但即便如此,新《档案法》还是根据时代背景进行了明显的调整和补充,主要体现在以下几个方面:

(1)继续沿袭了先规范内部行政违法行为,再排查外部行政违法行为的立法顺序。行政法理论根据行政相对人与行政执法主体之间有无行政隶属关系,将行政行为分为内部行政行为和外部行政行为,对内部行政违法行为的处理被称为“行政处分”,对外部的则被称为“行政处罚”。需要注意的是,新《档案法》对内部行政违法行为的处理仅使用了“处分”二字,与旧《档案法》的“行政处分”不同,这是因为2018年3月颁布的《监察法》引入了“政务处分”的概念,其处分的对象包括所有行使公权的公职人员,范围远大于“行政处分”针对的行政机关公务员。新《档案法》将“行政处分”修改为“处分”,涵盖了两种处分方式,保证了与《监察法》的衔接和统一。

(2)综合近些年来档案行政违法的新情况,新《档案法》对违法行为的情形进行了调整和补充,主要体现在第四十八条。该条总共10款规定中,多数条款都对旧《档案法》的相关内容做了修改和完善,其中第(七)(八)(九)三款将近年来新出现的档案违法情况纳入管理,新增了不按规定履行档案开放利用职责、疏于防范及怠于处置安全隐患造成档案损失、发生档案安全事故后怠于抢救或者隐瞒不报、拒绝调查等违法情形。

新增情形呼应了公民信息权、知情权的发展需求,弥补了先前违法行为的管理漏洞,保证了在行政处罚法定原则下可有效处置档案行政违法行为。

(3)旧《档案法》对行政处罚中的罚款措施缺乏可操作性标准,导致一方面档案行政执法行为难以保持一致性,另一方面档案行政违法者容易受质疑甚至诉讼,此次新《档案法》还用第四十九条和第五十条对档案行政罚款的幅度进行了明确。罚款幅度的确定是行政处罚法定原则在处罚标准上的落实,将有效规范档案行政处罚行为,减少不敢处罚、随意处罚的情况,也将明显降低由此引发的复议乃至诉讼争议。

1.3档案行政执法与国家司法的衔接趋向严密

行政违法行为与民事违法行为、刑事违法行为在行为性质、违反的规则、所侵害的社会关系等方面固然存在诸多不同,但在很多方面也有相近甚至相同之处。如在侵害的社会关系相同的情况下,只是危害结果轻重有别;同样具有违法性质的情况下,只是法律责任内容不同等。因此,行政执法立法通常都会与国家司法立法相衔接,来解决违法行为构成、违法后果评判、违法责任承担等问题,尤其是同一行为同时构成多个违法关系的情况下,就更需要相关立法予以衔接,从而保障违法行為均能得到相应的追究,不同性质的法律责任均可得到承担,各项权利均可得以保护。

(1)新《档案法》简明表达了与档案民事司法的衔接

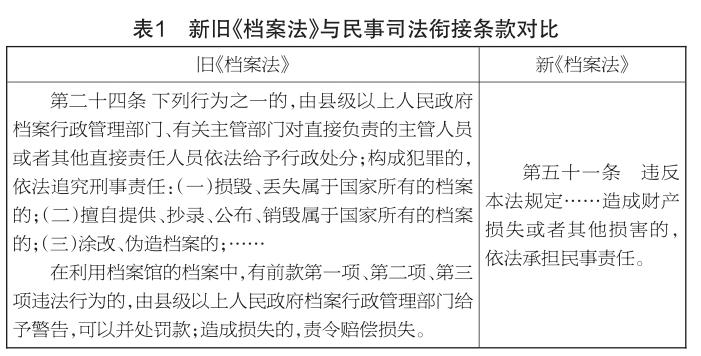

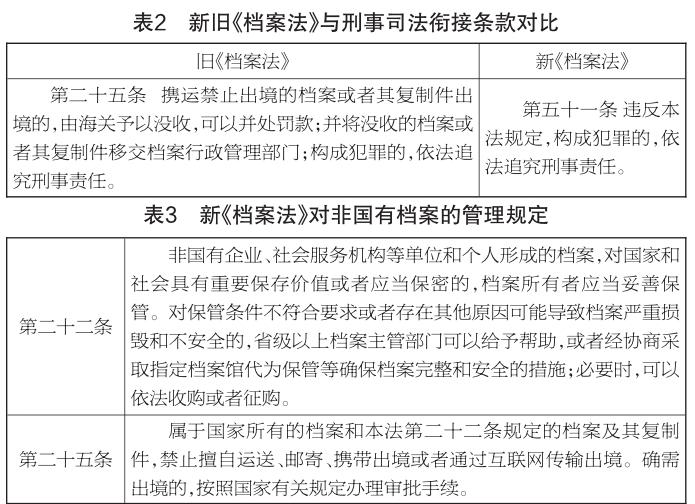

由于档案行政违法行为所侵害的法律关系与民事违法行为不同,所以档案行政违法行为很可能会同时构成档案民事违法行为,这既为法学理论所支持,也符合客观情况。比如违反规定擅自公布公民房产档案信息,既构成旧《档案法》第二十四条第二项规定的违法行为,同时也构成侵犯公民财产隐私的民事违法行为。由于法律关系不同,责任内容、责任对象等也就不同,彼此之间也就没有相互替代、抵销的可能,需要依据各自的法律关系进行处理。旧《档案法》对此虽有预见,但表述非常含糊,新《档案法》则简明直接,见表1的对比。

旧《档案法》第二十四条第一款前三项的内容体现了行政违法行为可能同时构成民事违法行为的情形,所以该条款中的“造成损失的,责令赔偿损失”也应被广义理解为包含了民事赔偿责任,但由于该内容紧接在行政处罚之后,现实中也常被作狭义理解,即将该等损失仅理解为对国家损失的赔偿,因而这种含混描述势必会导致对法律关系和责任的争议,徒增执法成本。相比之下,新《档案法》第五十一条中“民事责任”一词直接将民事法律关系及民事赔偿责任纳入其中,避免了旧法下的广义和狭义之争。“财产损失或者其他损害”的表述将损害人格权、名誉权、隐私权等非财产损失情形纳入法律调整,与《民法典》规定的侵权等违法行为及法律后果等相关说法相一致。

(2)新《档案法》简洁规范了与档案刑事司法的衔接

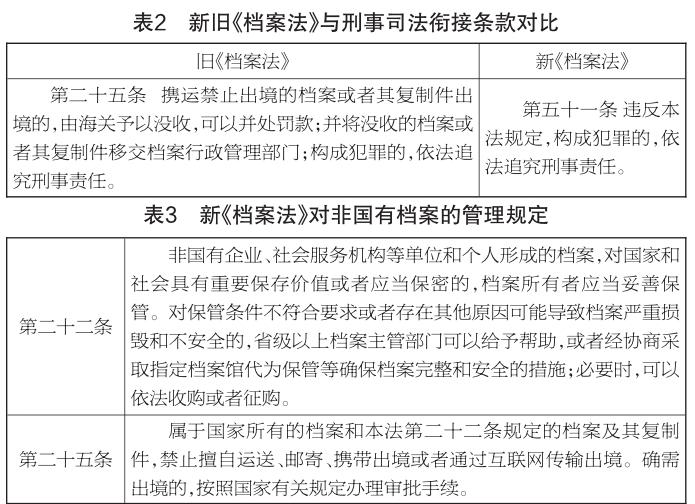

关于档案行政执法与档案刑事司法衔接问题,新旧《档案法》的表述如表2所示。

旧《档案法》客观上将档案犯罪行为限定在“携运禁止出境的档案或者其复制件出境”这一类情形中,只有该类情形下情节严重、构成犯罪的,才与刑事司法相衔接,这客观上忽视了其他情节严重、应当追究刑责的行政违法情形。新《档案法》第五十一条的规定取消了旧法立法不当造成的阻碍,使所有档案犯罪行为都能被追究,在实效上有了明显的改善。

2新《档案法》在档案行政执法立法上的不足

2.1与刑事司法衔接还需更严谨

以刑法客观要件来衡量,新《档案法》在保护重要档案问题上与《刑法》的衔接还不够严谨,档案行政违法/犯罪行为的对象要件不统一是主要问题。

《刑法》关于档案犯罪的规定体现在第三百二十九条,涉及两个罪名:“盗窃、抢夺国有档案罪”“擅自出卖、转让国有档案罪”,该条规定的犯罪对象必须是“国有”档案。根据《物权法》《民法典》等法律,某项财产是否属于“国有”,则由涉及该财产的法律来规定。但新《档案法》并没有从国有/非国有角度对档案的所有权性质进行界定,从相关条文来看,《档案法》规定涉及的档案主体类型有机关、团体、企业事业单位、基层群众性自治组织、社会服务机构、其他组织。其中,有些机构的档案性质是容易界定的,如机关、事业单位、国有企业所有的档案属于国有档案,非国有企业所有的档案属于非国有档案,但有些就比较复杂,如团体、社会服务机构、其他组织等,需视具体情况而定。新《档案法》没有从“国有/非国有”维度对档案所有权性质进行基本描述,甚至没有确定一项判断原则,档案行政违法行为与档案犯罪行为的对象要件不统一导致两法执法衔接不够顺畅,这对重要档案的保护是不利的。

2.2非国有重要档案的保护程序有待细化

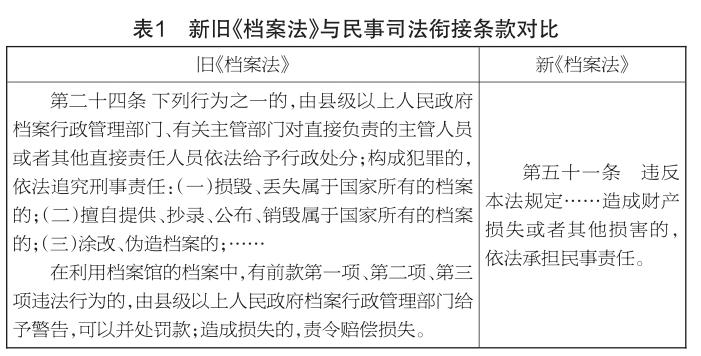

新《档案法》的一个亮点,是对非国有机构持有的重要档案确立了保护规则,具体表现在第二十二条和第二十五条,见表3的列举。

第二十二条对非国有重要档案的保护措施是次第展开的,首先明确了非国有组织和个人对非国有重要档案有妥善保管的义务,其次规定了档案主管部门对保管不利者可以给予帮助,通过帮助仍不能实现保护目的的,可以依法收购或者征购,由此转为国有性质。

档案收购是指档案法平等主体之间,依照档案法规的规定,以自愿等价交换为原则,买卖档案的协议过程;档案征购则是档案行政主管部门根据国家法规规定及授权,采取低价、贬价补偿征用或者无偿征收为国家所有的具体行政行为[7]。无论是平等自愿的收购,还是带有强制性质的征购,由于一方主体是行政机关,确定并遵守公平合理的原则和程序就十分重要。如《矿产资源法》规定:矿产品必须由国务院指定的单位统一收购,开采者不得向非指定单位销售;《农业法》甚至对收购过程中产生争议的处理都进行了指导:“农产品收购单位与农产品销售者因农产品的质量等级发生争议的,可以委托具有法定资质的农产品质量检验机构检验”。但是,新《档案法》并没有明确这一点,档案收购、征购中对档案本身价值的鉴定、收购征购的必要性和价格的确定等,本就比其他物资的收购征购复杂得多,因此更需要明确、专业的原则和程序。

3完善建议

3.1界定国有与非国有档案的标准,建立符合档案特性的法律衔接规则

罪刑法定是现代刑法的基本原则,在我国《刑法》已经对档案犯罪行为有明确规范的情况下,《档案法》就必须尽可能地解决两法衔接问题,通过立法明确档案国有与非国有的原则和标准,这是一个复杂的现实问题,尤其是企业档案的所有权界定。在2009年5月《企业国有资产法》施行前,基本没有明确且系统界定施行国有企业的规则,即便在《企业国有资产法》颁布后,仍然争议不断,如国有企业的下属企业是否也属于国家所有?近年来国务院相关部委不断出台法规规章,与时俱进地解决改革开放进程中出现的企业新形式、新类型所带来的企业国有性质问题。《档案法》应当从国家信息安全的高度出发,以档案的特有属性入手,确立并不断修正档案国有与非国有的标准及鉴定规则,动态解决两法衔接问题。

3.2明确收购征购非国有档案的原则和程序,保护非国有重要档案

无论是收购还是征购,实质上都属于一种购买行为,都存在一个“物有所值”,新《档案法》可借鉴其他法律中有关收购征购的规定,明确非国有档案的价值鉴定机构、规则和程序,以公平合理为原则来明确收购征购决定的必要性问题,保证收购征购行为的法律约束力;明确收购协议属于普通民事契约的范畴,反悔、解除、撤销等均适用《民法典》的规定,而征购因带有强制性,所以属于档案行政执法的范畴,被征购人应当有不服征购时的法律救济权。对此,《档案法》应当明确二者的区别,并在法律规定中确定基本解决框架,进一步保护非国有重要档案。

注释与参考文献

[1]李海英.档案行政执法检查亟须“更上层楼”[N].中国档案报,2019-11-18(3).

[2][4][5]余凌云.行政法讲义[M].北京:清华大学出版社,2010:222-223.

[3]应松年.行政法[M].北京:北京大学出版社,2010:137.

[6]李修琼.行政法原理[M].北京:法律出版社,2013:186.

[7]赵连裕.浅析档案收购和档案征购[J].档案与建设,1992(6):18-19.