集束化护理干预对PACU入室低体温发生率的影响

2020-11-17邢雪燕涂淑敏张欢严思益武昊天马小蓓

邢雪燕, 涂淑敏, 张欢, 严思益, 武昊天, 马小蓓

(清华大学附属北京清华长庚医院, 清华大学临床医学院麻醉科, 北京102218)

麻醉恢复室(PACU)入室低体温是指患者入PACU第一次测量体温低于35.5 ℃。 PACU入室低体温率是指PACU入室低体温患者数占同期入PACU患者总数的比例。 低体温可增加围术期心血管不良事件发生率、 外科伤口感染率, 延长伤口拆线时间、 住院时间, 导致凝血/纤溶功能障碍、 输血需求增加、 患者术后苏醒延迟、 留观时间延长和寒战不适等诸多不良结局[1]。 PACU入室低体温率为麻醉质控指标之一, 控制和降低PACU入室低体温率一直是科室质量管理追求的目标。

集束化护理是指将一系列有循证依据支持的措施整合在一起用于临床某种疾患[2]。 美国健康研究所(Institute for Heahhcare Improvement, IHI)指出, 集束化护理方案包括3~5项基于证据、 相互关联、 简单明确、 操作性强的循证实践措施, 且这些措施联合实施的治疗效果优于单独实施的治疗效果[3]。 集束化护理的有效性已被研究证实, 如针对呼吸机相关性肺炎的集束化措施, 其有效性已被国内外研究证实[4]。 2018年3~9月我院麻醉科运用集束化护理降低PACU入室低体温率并取得较好效果。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取我院2018年3月1日~4月28日和2018年7月30日~8月26日转入PACU的手术患者1104例和502例, 按照便利抽样的方法分为干预前组(n=1104)和干预组(n=502), 分析比较集束化护理干预前后2组手术患者PACU入室低体温率的变化。

1.2 方法

干预前组依照当前作业常规: 仅对长时间(手术麻醉时间>4 h)、 复杂手术患者进行体温监测; 利用体温调节床进行术中体温保护, 体温低于35.5 ℃者采取压力暖风毯作为主动保温措施。 干预组采用集束化护理措施。

1.2.1 成立预防低体温小组 由麻醉科质控护士长担任组长, 明确预防低体温护理小组的工作职责。 利用麻醉信息系统统计2018年3月1日~4月28日数据得出PACU入室低体温案例共53例, 干预前PACU入室低体温率为4.80%。 针对53例低体温案例运用麻醉信息系统及调查问卷收集数据, 绘制鱼骨图进行根本原因分析, 利用“二八法则”得出: 未形成术中体温监测的工作常规、 术中未采取有效的保温措施、 无麻醉中患者体温护理标准作业规范、 针对术中低体温的教育训练不足, 此4项为本科室PACU入室低体温的诱因。

1.2.2 实施集束化干预措施 预防低体温小组针对上述原因, 通过文献查证后制订对应的集束化护理措施, 具体措施如下。

1.2.2.1 加强术中体温监测 综合文献[1]查证后制订科室工作常规并列入操作规范: (1)全身麻醉(>2 h)患者术中连续监测并记录患者体温, 平均每10 min记录一次; (2)2018年6月15日~7月29日质控护士及1名组员轮流每日查核执行情况以确保执行度。

1.2.2.2 加强术前及术中体温保护 有研究指出预保温有助于维持手术患者体温正常[5], Torossian等[6]推荐对患者进行预保温以预防围术期低体温, 实施主动预保温干预患者比未实施预保温措施患者, 术中复温速率快且围手术期低体温发生率明显减少[7]。 科室形成工作常规并列入操作规范: (1)麻醉诱导前体温调节床预保温至少20 min; (2)患者体温<36 ℃立即采取主动保温(压力暖风毯、 输液加温仪等)措施直至患者体温≥36 ℃; (3)2018年6月15日~7月29日质控护士及另一名组员轮流每日查核执行情况以确保执行力度。

1.2.2.3 加强术中低体温相关教育训练 科内护理人员针对围术期患者低体温防治相关知识不了解。 小组成员结合《围术期患者低体温防治专家共识(2017)》在科内进行专题讲解, 包括概念、 影响因素、 不良影响及防治措施等内容。 针对课程内容制作“围术期低体温认知调查问卷”, 用于教育训练前后测验。

1.2.3 统计学处理 应用SPSS22.0软件对所得数据进行分析, 采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 PACU入室低体温率

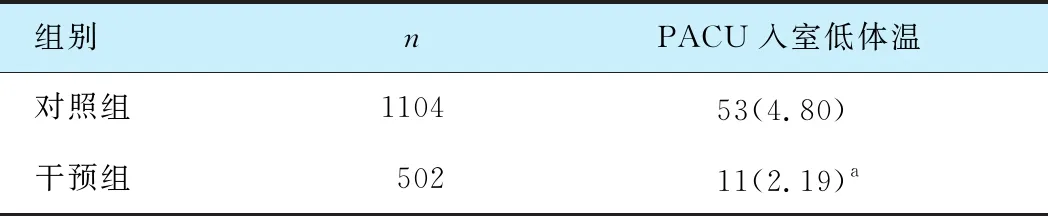

通过以上干预措施, 2018年7月30日~ 8月26日经麻醉信息系统得出转入PACU的手术患者共502例, 其中术中低体温共11例, 干预后PACU入室低体温率为2.19%(P<0.05, 表1)。

表1 干预前后PACU入室低体温率比较 [n(%)]

为排除2组间低体温危险因素差异的干扰, 分别针对干预前后2组的低体温危险因素进行统计学分析: 患者年龄、 基础体温、 合并代谢性疾病情况(P>0.05)、 手术间温度、 手术类型、 手术时间及麻醉时间比较均无统计学意义。

2.2 围术期低体温认知情况

科内运用“围术期低体温认知调查问卷”进行术中低体温教育训练结果的评价, 教育训练前测验得分为57.00%, 教育训练后测验得分为80.74%, 差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

围术期低体温的影响因素包括患者因素、 手术因素、 麻醉因素及环境因素, 在科室日常质控管理过程中已针对术中体温保护进行改善, 包括手术室温度常规维持在22~25 ℃, 冲洗液常规加温至 38~40 ℃, 但PACU入室低体温率改善效果不佳。 有研究指出提高手术室环境温度、 输注液体及冲洗液加温结合升温毯、 主动充气保温系统[8]等的多模式保温措施, 可降低术中低体温的发生[9-10]。 有研究指出有效的护理品管方法可以降低围术期低体温发生率[11-12], 本研究纳入品管工具中的特性要因图(鱼骨图)和柏拉图作为PACU入室低体温的原因分析工具, 通过集束化护理开展和实施, 实施规范统一的干预方案, 在围术期为手术患者提供规范、 连续的体温护理措施, 可有效降低PACU入室低体温的发生率, 值得临床上借鉴和推广。 麻醉科实施集束化护理的过程包含多学科团队的组建与协调、 过程与结局评价指标体系的全面构建, 需要研究者与实践者共同探索与分析, 使集束化护理更规范、 更严谨, 确保应用有效、 安全[3]。 本研究是对围术期体温管理实践的探索, 以后可针对围术期低体温问题开展持续和深入的研究和分析, 以期指导临床工作。