高质量发展背景下高职专业设置与区域产业发展契合度研究

2020-11-09陈基纯

陈基纯

摘 要 高职教育的生命力在于其专业设置与区域产业发展的需求相契合。以广州市属高职院校为例,对高职院校专业设置与区域产业发展的契合特点分析发现,各校专业设置与产业结构契合度差异明显,专业设置覆盖面虽广但对新兴产业支撑有限,专业设置重复度较高,且冷热专业投入不均。对此,广州市政府要加强宏观调控与引导,高职院校应建立专业动态调整机制,打造特色化专业群,构建产教融合人才培养机制。

关键词 高职教育;专业设置;产业结构;契合度;高质量发展;广州市

中图分类号 G712.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)20-0031-05

党的十九大作出中国特色社会主义进入新时代的重大判断,提出我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段[1]。经济高质量发展的重点在于经济结构战略性调整和产业结构转型升级,这势必带来人才需求结构和人才供给结构的变化。作为为区域经济发展服务的高职院校,其专业设置是否与区域产业发展需求相契合将对区域经济的高质量发展产生重要影响。本文以广州高职教育作为研究个案,探讨广州市高职专业设置与区域产业发展的契合特点及其影响因素,探索构建与区域产业协调发展的专业调整优化机制。

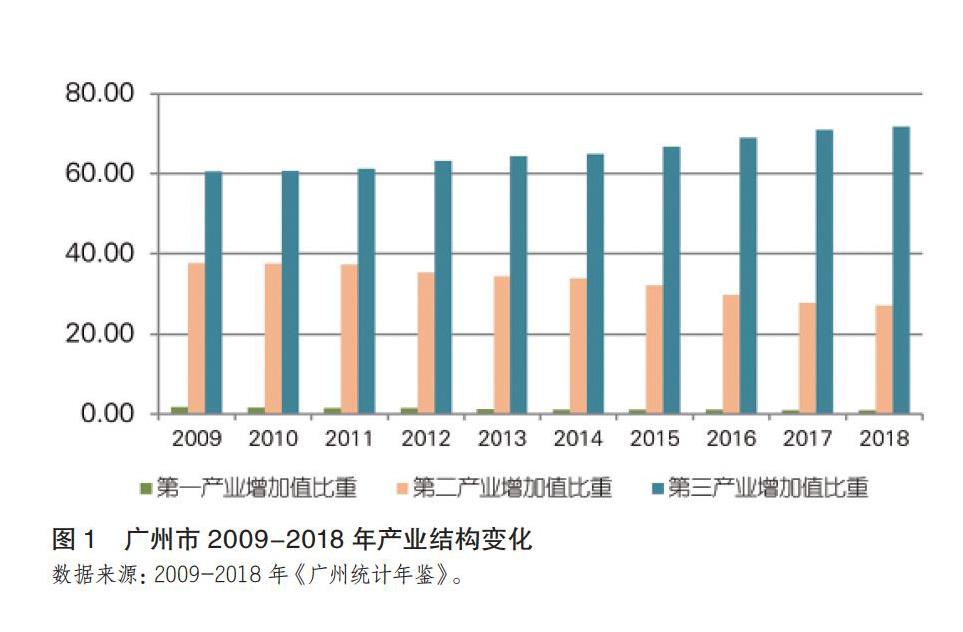

一、广州市产业结构变化态势

广州是国家中心城市和历史文化名城,也是华南地区的政治、经济和文化中心。2018年,广州实现国民生产总值22859.35亿元,比上年增长9.0%。其中,第一、二、三次产业增加值占GDP的比重分别为1.0%、27.3%和71.8%。从近10年三大产业增加值比重变化来看,广州第一产业和第二产业增加值比重持续下降,第三产业增加值比重则持续上升,“三二一”的产业结构模式得到进一步加强,具体见图1。具体来看,第一产业增加值下降幅度不明显,从2009年的1.81%下降到2018年的0.98%;第二产业增加值比重逐年明显下降,比重从2009年的37.6%下降到2018年的27.3%,超10个百分点;第三产业增加值比重则是逐年明显上升,比重从2009年的60.6%上升到2018年71.8%,提高了11个百分点,表明广州已进入服务业快速发展的后工业化发展阶段。《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出,广州未来要进一步推进产业转型升级,大力发展现代服务业和先进制造业,未来将重点发展新一代信息技术、生物与健康、新材料与高端装备制造、新能源汽车、新能源与节能环保、时尚创意产业等六大战略性新兴产业。而这些新兴领域突破的关键是需要一大批技术创新型企业的支撑,更需要一大批掌握先进技术的高素质技能型人才。

二、广州市属高职院校专业设置情况

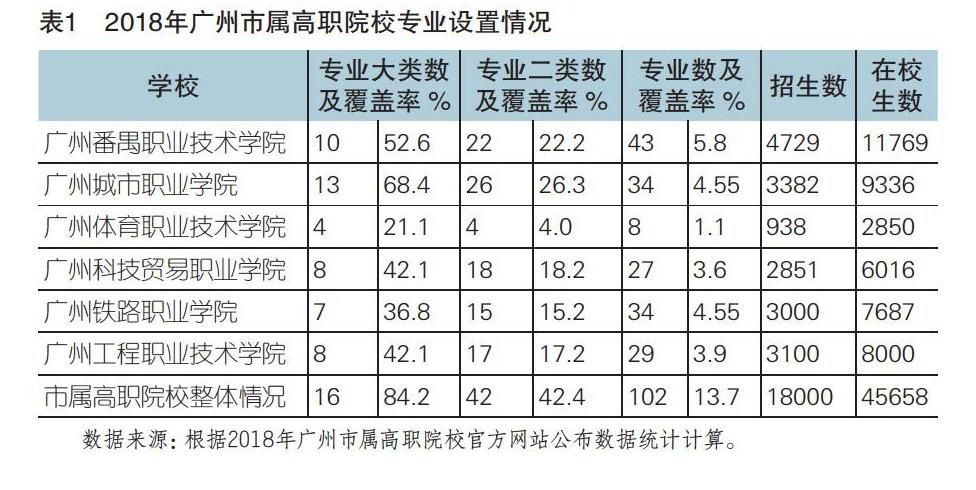

(一)专业设置基本情况

截至2018年底,广州独立市属高职院校共6所,占全市高职院校总数的12.8%。根据教育部颁布的《普通高等学校高职高专指导性专业目录》,2018年广州6所市属高职院校共设有16个专业大类、42个专业二类、102个专业、175个专业布点,专业大类、专业二类和专业种类覆盖率分别为84.2%、42.4%和13.7%,具体见表1,平均每个学校设置专业约29个、每个专业布点约1.7个;6所高职院校招生18000人,平均每校招生约3000人,平均每个专业点招生约103人。另水利、医药卫生和公安司法三个专业大类均未设置专业,专业设置较全且覆盖率最高的是广州番禺职业技术学院,设有43个专业;专业设置较集中且覆盖率最低的是广州体育职业技术学院,仅设8个专业,且大多属于体育教育大类。

(二)专业结构与专业大类布局分析

1.专业结构及产业属性分析

广州市属高职院校整体上三产专业设置居多,二产专业次之,一产专业稀少,呈现出典型的“三二一”专业结构模式,但其内部6所高职院校由于发展背景、资源基础和战略定位不同,专业结构模式差异明显,具体见表2。除广州城市职业学院属于“三二一”模式,其他学校都属于“三二零”或“三零零”模式,如广州体育职院设置专业均属于第三产业,一产和二产专业设置为零。如果将专业所属产业性质比重的高低作为确定高职院校产业属性的依据[2],广州6所市属高职院校中,三产专业设置居多,属于三产高职院校的学校共有5所,分别是广州番禺职院、广州体育职院、广州科技贸易职院、广州铁路职院和广州工程职院,其三产专业设置比重和招生比重均超过了65%,且一产专业设置都未涉及,专业结构同质化明显;而以工科为特色的广州工程职院虽然二产专业设置比其他院校略高一些,但三产专业比重和招生比重同样超过65%。而一、二、三产专业均有设置且相对均衡的高职院校有1所,即广州城市职业学院。

2.专业大类布局分析

从市属高职院校整体的专业大类布局情况来看,财经商贸、交通运输、电子信息和文化艺术4个大类专业设置数量排名前4位,4个大类共计55个专业、97个专业布点、招生10094人,分别占总数的53.9%、55.4%和56.1%;其中财经商贸大类专业数、专业布点数和招生数最多,拥有专业16个、专业布点37个、招生4594人,平均每个专业布点2.3个、每个专业点招生124人,具体见图2。专业设置数量居于后4位的专业大类分别是农林牧渔、资源环境与安全、能源动力与材料和轻纺大类,4个大类均只有1个专业和1个布点,其专业数、专业布点数和招生数分别占总数的3.9%、2.3%和2.0%,尤其能源動力与材料大类招生人数最少,仅46人。

从市属各高职院校专业大类布局情况来看,在6所院校均有覆盖的专业大类包括财经商贸、旅游和教育体育3个大类,其他大类在6所院校的覆盖率高低各异,其中水利、医药卫生和公安司法3个大类无1所院校设置,而农林牧渔、资环安全、能源材料、食品药品和轻工纺织5个大类都仅在1所院校设置布点,具体见表3。19个专业大类中,财经商贸、装备制造和电子信息3个大类的专业数和招生数位居6校前3位,3个大类共计专业87个,招生数9297人,分别占总数的49.7%和52.7%。

三、广州市属高职院校专业设置与区域产业发展契合特点分析

(一)区域整体专业结构与产业结构基本契合,但内部各校差异明显

本研究采用专业结构与产业结构偏离度这一指标来评价专业设置与区域产业发展的契合程度[3],偏离度=专业结构比重-产业结构比重,偏离度的绝对值反映了专业结构与产业结构契合的程度,该值越小,说明二者契合度越好;反之,说明二者契合度越差。从各学校三次产业偏离度绝对值均值来看,具体见表4,广州市属高职院校整体上专业结构与产业结构契合度较理想,偏离度绝对值均值很小,仅为1.9%,但6所院校这一指标表现并不均衡,广州体育职院偏离最突出,高达18.9%,主要由于其体育类相关三产专业设置得多,而一产、二产专业设置相对较少;广州科贸职院偏离情况次之,偏离度绝对值均值为9.0%;广州铁路职院和广州工程职院偏离度绝对值均值较小,仅2%~3%;表现较理想的是广州番禺职院和广州城市职业学院,其专业结构与产业结构契合度较好,偏离度绝对值均值都不超1.0%。

从三次产业专业与产业发展契合度来看,具体见表4,广州市属高职院校整体上第一产业专业的产业契合度十分理想,偏离度接近零,而第二、三产业专业的产业契合度略差,第三产业专业设置稍有过剩,第二产业专业设置稍显不足。从各院校三大产业专业与产业发展的契合度来看,6校第一产业专业的契合度最好,均是负偏离(-1.0),表明第一产业专业设置相对于第一产业发展略显滞后。而第二、三产业专业的契合度各校普遍较差,第二、三产业专业偏离度绝对值均值分别为8.1%和8.5%。

(二)专业设置覆盖面虽较广,但对战略新兴产业支撑力度有限

首先,从各专业大类的专业设置和招生情况来看,广州市属高职院校虽然专业覆盖面较全,但对照广州重点发展的战略型新兴产业,专业结构需要调整优化。与广州战略新兴产业对口的专业主要包括电子信息、生物与化工、医药卫生、能源材料和装备制造等大类,除了电子信息和装备制造2个大类专业设置和专业布点相对靠前外,广州市属高职院校在新能源与节能环保、生物健康和新材料等新兴产业对应的能源材料、生物化工和医药卫生3个大类的专业设置、专业布点和招生数严重偏低,3个大类共计专业6个、专业布点6个、招生542人,分别占总数的5.9%、3.4%和3.0%,远不能满足未来战略新兴产业迅猛发展对高素质技能型人才的迫切需求。

其次,从各专业大类重点专业的分布来看(见表3),广州市属高职院校拥有重点专业最多的3个大类依次是财经商贸、装备制造和电子信息,以上3个大类分别拥有重点专业10个、8个和7个,分别占重点专业总数的20.8%、16.7%和14.6%。而与新能源与节能环保、生物健康和新材料等新兴产业对应的能源材料、生物化工和医药卫生大类,拥有重点专业的数量分别是3、0、0,占比共计仅6.3%,可见广州市属高职院校专业设置和专业建设力度对部分战略性新兴产业的支撑力度十分有限。

(三)专业设置重复度较高,缺乏专业特色

专业设置重复度是指同一专业在不同学校的设置情况,同一专业在越多学校设置,说明其专业设置重复度越高,专业特色越不明显[4]。在市属高职院校中,市场营销、会计、物流管理、旅游管理、汽车检测与维修技术、计算机应用技术和商务英语等多个专业重复设置问题较突出,其中市场营销专业在6所学校均有开设,专业设置重复率达到100%,且平均招生规模为145人以上;物流管理、旅游管理和汽车检测与维修技术3个专业设置重复度也高达83%,平均招生规模约100人;会计、计算机应用技术和商务英语3个专业设置重复度均为67%,虽不算太高,但平均招生规模都超过147人,会计专业甚至高达185人。而与广州特色新兴产业相对应的专业设置重复度很低,如供用电技术、石油化工技术、食品生物技术和化工自动化技术等专业,均仅在1所学校布点,平均招生规模不到90人,可见由于某些高职院校专业设置缺乏长期规划与动态调整机制,盲目开设、扩招一些社会需求热门专业,导致专业设置结构趋同、缺乏特色;而契合地方特色新兴产业发展的专业设置明显不足,进而出现热门专业“人才过剩”与新兴产业“人才短缺”的结构性矛盾。

(四)低成本专业扎堆,高成本专业无人问津

从专业布点数来看,广州6所市属高职院校,专业布点数位居前5位的专业依次是市场营销、旅游管理、物流管理、汽车检测与维修技术、会计,其中财经商贸大类占3个、装备制造和旅游大类各占1个,专业数占总数的4.9%,但布点数却占总数的13.1%。从招生规模看,招生数排在前5位的专业依次是市场营销、会计、物流管理、商务英语和旅游管理,其中财经商贸大类占4个、旅游大类占1个,专业数占总数仅4.9%,招生数却占总数的18.0%。可见,无论是专业布点还是招生规模,排名靠前、较受青睐的大多属于开设成本低、市场热门、专业口径大的专业;而开设成本高、市场冷门、专业口径小的专业,因其短期办学效益不高,即使产业转型升级迫切需要、就业前景良好,开设学校和专业招生仍然很少,这在一定程度上阻碍了学校办学特色的形成,也削弱了地方战略性新兴产业的发展后劲。

四、提升广州市属高职院校专业设置与区域产业契合发展的建议

(一)政府需加强对高职院校专业设置的调控与引导

政府教育主管部门应充分发挥对高职教育的宏观调控和政策导向作用,借助“云技术、大数据”等技术手段[5],积极组织开展社会经济和人才需求调查,并根据本地区经济发展规划、产业结构升级方向和新興产业发展趋势,做好本市高职专业规划的顶层设计,并对技能人才需求规模及层次结构做好预测和信息发布,以指导各高职院校及时调整专业结构,保证冷热门专业和长短线专业的协调发展[6]。对于市场热门但产业契合度不高、市场需求饱和、就业率低和设置重复度高的专业应加以控制,比如调减招生或暂时停招等。对于市场冷门但区域新兴产业急需、办学投入较大的专业,比如生物化工、医药卫生和材料与能源大类等相关专业,政府应提供一些资源支持和政策倾斜,比如通过学费减免、就业优惠、重点专业倾斜或专项补贴等政策措施,调动高职院校开设这类专业的积极性,并进而提高学生及家长选择该专业的意愿。

(二)建立区域产业导向的专业动态预警调整机制[7]

高职院校专业调整是一个系统的庞大工程,不仅需要学校积极参与,也需要来自社会各方的支持与协助[8]。首先,成立专业规划小组,成员应包括政府教育主管部门、学校、行企专家和学生等主要利益相关者,多元治理可有效避免专业建设的短视性[9]。其次,根据政府发布的人才市场需求预测信息,结合地方产业结构,立足本校的专业规划与资源条件,科学制定专业动态调整机制。再次,引入市场要素,建立第三方专业评价机制,依托第三方机构对本校专业建设质量进行动态评价与诊断,并结合机构出具的专业建设质量数据,建立“红黄绿”专业预警机制。最后,依据预警诊断结果,科学制订专业调整方案,具体包括调减、停招、撤并、培育等。及时对专业结构进行动态优化调整,在一定程度上可降低人才供给侧与人才需求侧的供需错配成本,提升高职院校服务地方经济的效力。

(三)坚持走特色化发展之路

打造特色是高质量发展背景下地方高职院校生存和发展的生命线,其关键在于高职院校与地方产业的紧密契合,各院校专业设置应坚持有所为有所不为,以避免专业设置分散化和雷同化[10]。由于各校的历史沿革、办学条件和资源優势不同,所以各院校应充分利用自身优势打造契合地方特色或新兴产业的品牌专业群,与其他院校形成差异化特色优势[11]。广州市属两所国家示范(骨干)院校的发展和专业布局已充分说明,依托地方特色产业群和长期积累的专业优势,坚持特色化发展,建立起一批适应地方特色产业的品牌专业群,可在行业内形成领先其他兄弟院校的独特优势。比如广州番禺职业技术学院珠宝学院依托番禺珠宝产业集群的发展,不仅将珠宝首饰技术与管理建成了国家示范性高职院校重点建设专业,建成了一个省级珠宝特色学院和两个省珠宝技术研发中心,并且围绕珠宝产业打造了广东省珠宝品牌特色专业群,其人才培养质量和专业教学成果在国内外均享有较高知名度和影响力。

(四)构建产教融合人才培养机制[12]

产教融合是职业教育的精髓和改革方向,国务院发布的《国家职业教育改革实施方案》,提出将培育上万家产教融合型企业,建立产教融合型企业认证制度,对进入目录的产教融合型企业将给予土地、金融、财政、信用和税收等多元组合激励政策[13],这在一定程度上可提高企业参与学校和专业建设的积极性,逐步使学校和行业企业形成利益共同体,共同建立多方位的人才培养产教融合协同机制。首先,尝试“专业依托企业、企业出资办专业”的校企合作办学新理念,遵循建设主体多元化、运行机制市场化、筹资方式多样化、管理模式企业化、教学情景真实化为特征的专业建设理念,促使专业和产业紧密对接,不断提升专业服务区域产业发展的效力[14]。其次,可依托行业企业,成立专业建设指导委员会,发挥他们参与专业建设的指导作用,以便于动态调整专业人才培养目标和模式。最后,可积极探索“校企精准对接、精准育人”的企业特色学院模式,即通过共建专业、共建课程、共建教材、共建团队、共建平台等协同构建方式精准培养出行业企业需要的人才,以适应区域经济和行业发展需要。

参 考 文 献

[1]习近平.决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.

[2][6][11]王武林,倪永宏,范从山.专业设置与区域产业的对接研究—以苏中为例[J].职教论坛,2014(3):57-60.

[3]沈陆娟.供给侧改革背景下高职专业结构与产业结构的适配分析——以浙江省为例[J].职业技术教育,2017(17):27-28.

[4]郑雁.高职院校专业设置与区域经济发展契合度研究——以杭州为例[J].职业技术教育,2015(2):8-12.

[5]劳甄妮.职业院校的专业设置与产业结构适配性的供给侧分析[J].教育与职业,2018(6):39-42.

[7]陶红,单丽娜.粤港澳大湾区高职院校专业设置与产业结构的适应性研究[J].职教论坛,2019(9):126-131.

[8]刘萍.以适应产业发展为导向的高校专业结构调整机制[J].中国成人教育,2018(13):55-56.

[9]贾汇亮.高校本科专业设置利益相关者共同治理模式研究[M].广州:广东高等教育出版社,2015:214-216.

[10][12]周鸣阳.产业调整视阈下高职教育专业结构优化的路径研究[J].中国高教研究,2012(4):97-100.

[13]国务院.关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[Z].国发[2019]4号,2019-01-24.

[14]李北伟,贾新华.基于产业转型升级的高职院校专业设置优化策略研究——以广东省为例[J].中国高教研究,2019(5):104-108.