康保县北部土地沙化特征及其地质影响因素

2020-11-09白耀楠刘宏伟马震蒋万军苗晋杰杜东

白耀楠,刘宏伟,马震,蒋万军,苗晋杰*,杜东

(1.中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;2.华北地质科技创新中心,天津300170)

土地沙化在干旱、半干旱地区破坏原本脆弱的生态平衡,是当今人类面临的环境退化和资源过度利用问题之一。截至2014年,我国沙化土地总面积17 211.75 万公顷,占国土总面积的17.93%。其中,轻度沙化土地面积2 611.43 万公顷,占沙化土地总面积的15.17%;中度2 536.19公顷,占14.74%;重度3 335.22万公顷,占19.38%;极重度8 728.90万公顷,占50.71%[1]。土地沙化影响因素具有多样性且影响人地耦合系统的可持续发展,其影响因素与驱动力研究一直是国内外学者关注热点。中国北方干旱半干旱地区已开展了大量土地沙化的相关研究,科尔沁沙地、呼伦贝尔沙地沙漠化进程主要受自然因素的影响;黑河流域、玛曲高原沙漠化受人为因素主导;而黄河源地区、毛乌素沙地沙漠化受自然因素和人类活动共同影响[2-5]。土地沙化是自然和人为因素共同作用的结果,在我国北方农牧交错区尤为突出,沙化过程以耕地风蚀作用和草场风积作用为主,堆积的风沙物质多来源于本地区地表的物质,即属于“就地起沙”。

近年来,学者们在土地沙化严重地区重点关注了沙化的物质来源,分析了连续而完整的风成沉积序列,揭示了我国北方东部沙区在第四纪的多次荒漠化历程。张殿发等分析不同荒漠化地区物质成分的差异,揭示了鄂尔多斯高原、张北-坝上高原、科尔沁草原、呼伦贝尔草原4个地区沙源丰富、土壤瘠薄、地表结构脆弱,地表砂质碎屑的来源赋存于下伏浅部的第四系砂层[6]。赵福岳等利用卫星数据,结合实地地质调查、光释光测年及孢粉数据,从地层、新构造和沉积环境等角度阐述了松辽平原晚更新世晚期湖积环境的形成与变化,提出了松辽平原晚更新世晚期湖积环境或湖积物质是区内荒漠化形成与发展的地质基础[7]。吴昕等以锡林河中游的吉尔嘎郎图平地小草原为例,建立了第四系栗钙土6种微相的粒度分布模型,查明了沙化沙源为河流侵蚀成因,沙源来自下伏白垩系顶部的古河流-三角洲砂体[8]。姜兴钰等通过对西辽河中游科尔沁区三义堂剖面及相邻地区晚全新世沉积物组成、沉积相、地层层序、年代学及宽浅河谷、沙地地貌的初步研究,揭示了古西辽河冲洪积砂、古科尔沁沙地风成砂、古湖泊泥质沉积与古土壤层的基本地层关系[9]。综合已有研究来看,土地沙化空间格局演变和影响因子十分复杂[10],是自然因素和人类工程活动共同作用的结果,分析浅部第四系沉积相和沉积环境是揭示“就地起沙”型土地沙化沙源及其演化规律的重要方法[11]。本文以康保县北部为例,分析土地沙化影响因素、浅部地层结构及沉积环境,揭示研究区土地沙化地表碎屑来源,为研究当地土地沙化演化规律及土地沙化防治奠定了基础。

1 区域地质环境

1.1 区域地质概况

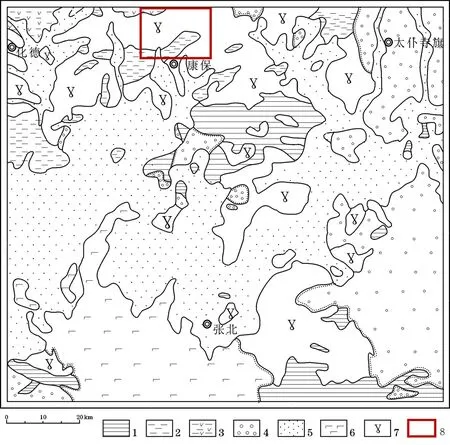

康保县位于河北省西北部,地处冀蒙结合部内蒙古高原的东南缘,属阴山穹折带,俗称“坝上高原”,平均海拔约1 450 m,地势由东北向西南缓缓倾斜,地貌大致可分为低山丘陵区、缓坡丘陵区和波状平原区三种类型(图1)。从前寒武纪时期开始,本地区主要经历了以阜平运动、五台运动和吕梁运动为主的构造活动,自早三叠世起又经历了印支运动、燕山运动和喜马拉雅三次运动,控制了区内整个侏罗纪的断裂、褶皱、岩浆活动与沉积作用,第四纪时期,地壳仍然继续活动,坝上地区长期遭受南北向地应力作用的隆起,第四系堆积物受到强烈的切割、剥蚀、沉积作用。区域基岩地层主要包括:下二叠统额里图组(P1e)、下二叠统于家北沟组(P1y)、上侏罗统张家口组(J3z)。区域第四系地层分布广泛,主体由更新世-全新世松散堆积物组成,自下而上地层岩性主要为灰色含泥砾石层或砾石层、棕红色粉质粘土、浅黄色中粗砂与砂砾石、灰黄色粉土与细砂以及全新世湖沼积、冲洪积堆积的粉质粘土、粉土。研究区位于康保县北部,行政区划主要隶属康保县照阳河镇、化德县七号镇,范围:东经114°30′00″—114°45′00″,北纬42°10′00″—42°00′00″,面积约400 km2。

1.2 主要环境地质问题

坝上康保、张北、沽源、尚义4县沙化程度最为严重,沙漠化土地80 万hm2,占坝上土地总面积的60%。研究区土地面积不同程度出现沙化,并且有加速扩展趋势,大面积垦草种粮,草原植被遭到破坏,地表细土大量被风吹走,风口地段每年被风蚀土层数厘米,土壤质地愈来愈粗,大于0.01 mm的沙砾占土壤组成约80%,已接近沙漠边线及外延的黄土堆积的机械组成。目前,该区不仅成为我国生态环境恶化最严重的地区,而且作为全国贫困地区和沙尘暴的发源地之一,已经威胁到该区的社会稳定以及京津地区的生态安全。

2 土地沙化特征

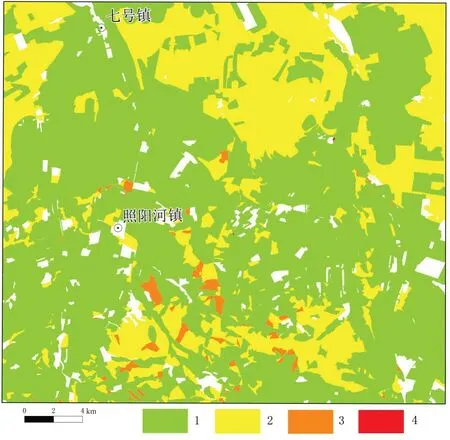

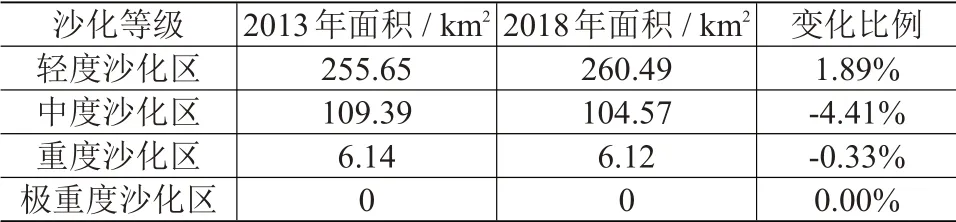

本文以《沙化土地监测技术规程(GB/T24255-2009)》中沙化土地分级为基本划分依据,利用2018年SPOT 6 高分卫星影像数据,采用人机交互解译和自动信息提取相结合的方法,在研究区开展了1/5万精度的土地沙化遥感解译,并进行了野外验证。2018年遥感解译结果显示(图2),土地沙化总面积达371.18 km2。其中,重度沙化区面积6.12 km2;中度沙化区面积104.57 km2;轻度沙化区面积260.49 km2。对比2013年研究区土地沙化程度有轻微改善,有4.84 km2的中度-重度沙化区改善为轻度沙化区(表1)。

图1 区域地层略图Fig.1 Regional stratigraphic sketch

3 土地沙化影响因素

研究区土地沙化程度主要受气候条件、地质因素和人类活动的影响。气候条件主要包括降水量、蒸发量和风速;地质因素主要为土壤类型与母岩来源、地形地貌、地下水位埋深等;人类活动包括滥垦、滥牧、地下水开采等。

3.1 气候因素

图2 2018年研究区土地沙化现状图Fig.2 Land desertification status map of the study area in 2018

表1 2013—2018年研究区土地沙化变化一览表Tab.1 Land desertification change table of the study area from 2013 to 2018

气候因子的波动是沙化发生与逆转演变的主导原因,现代气候变化也直接影响了沙化的进退,气候变化是造成沙漠化的关键因素。康保县属于北温带半干旱大陆性气候,为坝上寒冷干旱区,属农牧交错地带,生态环境脆弱带,区域上位于内蒙古浑善达克沙地南缘[12]。全县受蒙古气流控制,年平均气温1.2℃,年均降水量不足400 mm,蒸发量较大,是降水量的4 倍以上。六级以上的大风天气每年约为60 天,沙尘暴天气每年约为14天。降水量少、蒸发量大、四季多强风是该区土地沙化的重要影响因素。

3.2 地质因素

3.2.1 土壤类型与母岩来源

不同时期地层的砂质是沙漠化的地质基础。研究区土壤类型主要为栗钙土,养分含量较少,土壤较贫瘠,砂粒含量多。农田耕作层厚度一般不超过30 cm,土地浅部钙积层分布广泛,在冬季受到大风天气的侵蚀,极易沙化。研究区域内中生代侏罗系地层普遍发育,主要为一套陆相沉积建造、火山岩系、侵入岩建造,特别是区内较大面积分布的花岗岩体,化学成分中SiO2、Al2O3含量高,MgO、FeO含量低。相应矿物组合以石英、酸性斜长石、钾长石和黑云母为主,在干旱少雨的气候条件下,易于风化形成砂粒,带来了较多的砂质成分来源,为土地沙化提供了物质基础。地表砂层发育较普遍,大部分地区土地沙化是由已堆积的沙层以及基岩中的砂质物质在地表植被被破坏后,由风蚀作用发展起来的[13]。

3.2.2 地形地貌因素

地形地貌制约着地表圈层与大气圈层、水圈层的物质循环和地面物质的运移,影响着生物圈的活动和自然资源的分布,一定程度上制约了土地沙化的分布和演化的地理格局。区内主体地貌为波状高原、低山丘陵区,土地易受到风蚀,细粒物质被吹失,粗粒物质相应增多,导致地表粗糙化,也使得沙质沉积物呈斑点状或片状暴露于地表。丘陵山前由于有一定坡度,易引起该区土壤侵蚀、水土流失。地表中的细粒物质被剥蚀搬运,土壤肥力下降,植被生长最基本的肥力不足,在长期的这种剥蚀作用下,土壤中的沙粒物质被自然分选出来,暴露于地表。

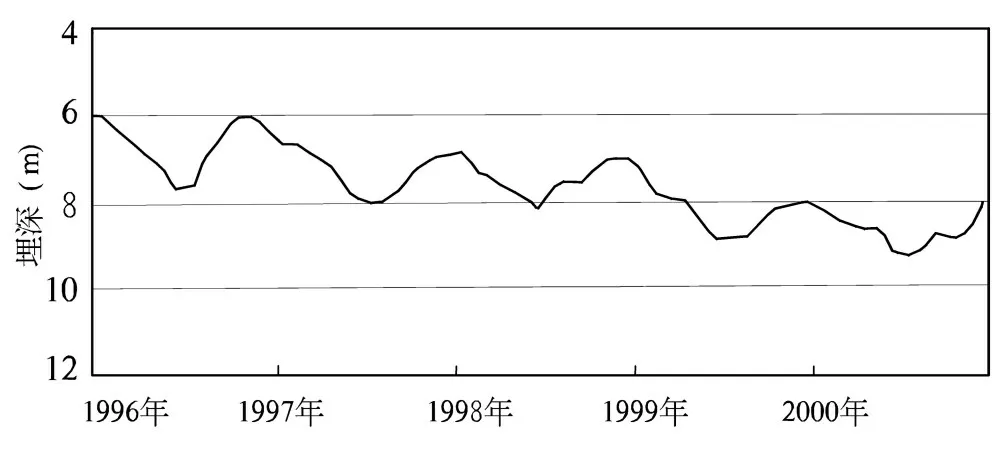

3.2.3 地下水位埋深

地下水是影响土地沙漠化的重要因素,地下水位的下降(图3)造成土壤水条件失衡,影响了土壤的物理、化学及生物等水土保持条件,植物根系无法吸取所需水分[14-16]。在风蚀作用下,致使大面积地表植被覆盖度减少,最终导致土地沙化。

图3 康33地下水位埋深曲线图(据河北第三地质大队)Fig.3 Buried depth curve of groundwater level in Kang33 (according to Hebei No.3 Geological Group)

3.3 人类活动因素

研究区内85%的耕地系由波状沙质草原及固定沙丘(沙地)开垦得来,这些地区地广人稀,总体采用较粗放的广种薄收方式,因此一般经过数年,开垦地就因沙害或天然肥力衰退而被迫弃耕。撂荒地无植被保护,在风蚀作用下“暗沙”很快翻为“卧沙”,导致流沙蔓延,土地沙漠化进程加快。

过度放牧,在牲畜头数远远超过草地载畜能力的情况下,由于牲畜毁灭性的啃食和践踏造成草地退化、植物种群递减,在风蚀作用下,导致草地沙漠化[17]。过度放牧引起的沙漠化,往往以畜群点或水井点为中心,呈环状向外扩散。前几十年,坝上地区的牲畜头数远远超过草地载畜能力,引起草地的退化,近年来已经不断改善。

部分地区因农灌等抽采地下水,引起地下水位的持续下降,虽然农田得到了灌溉,土地沙化程度减弱,但农田周边的大面积天然林、草原植被因地下水位的下降出现明显的干枯,造成防风固沙能力减弱。

4 浅表沉积物质空间分布与土地沙化物源关系

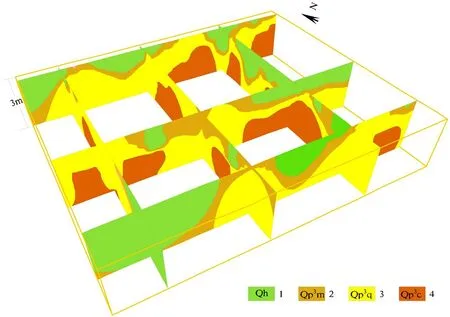

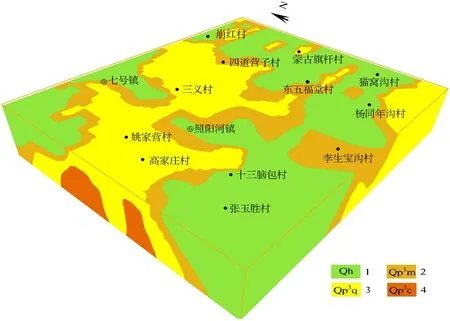

本次在研究区内部署了260眼人工浅钻,钻探总进尺505 m,平均孔深为2 m,控制孔深为3 m。人工浅钻和剖面露头揭露的浅部地层主要分为4层,详述如下:

第一层:表层土,一般出露于季节性流水和河道以及与之相连的低洼地带,为湖沼积+冲洪积(Qhf1+ap1)沉积,岩性由灰色粘质砂土、粉土、细砂及砂砾石组成,部分地区缺失,最大厚度>1.1 m。

第二层:含粉质粘土细砂层,以红棕色、浊红棕色为主,细砂主要成分由长石、石英、云母、角闪石等组成,含粉质粘土细砂层一般厚约0.15~1.5 m,顶部还有植物根系,底部可见有10~30 cm厚的含碎石砂砾层或砂砾石层,除个别孔位缺失外,分布范围较广。对应区域地质资料相当于马兰组(Qp3m),地貌上多构成坡洪积裙(台地)或者Ⅱ级阶地,岩性组合为坡洪积及少量风积细砂层夹砂砾石透镜体。研究区内较纯的风积黄土较少,在冲沟两侧或盆地边缘多为坡洪积粉土夹砂砾石条带。

图4 浅部地层三维剖面图Fig.4 Shallow stratigraphic section of the study area

图5 研究区浅部地层三维结构立体图Fig.5 Three-dimensional structure of shallow strata in the study area

第三层:主要为中砂、中粗砂层,以黄白色、淡黄色、黄橙色为主,砂层主要由长石、石英、云母等组成,发育水平层理或小角度斜层理,一般厚约0.1~2 m,平均厚度1.5 m,底部可见有10~20 cm厚的含砾砂层,少数钻孔见含少量有机质的灰色中细砂层。整体上该层呈中薄层状,区域上对应为迁安组(Qp3q),主要分布在冲沟的下部,或隐伏于马兰组(Qp3m)之下,地貌上多构成河流Ⅱ级阶地。

第四层:粉质粘土层,以红棕色、亮红棕色为主,呈硬塑-可塑,切面较为光滑,湿时可搓成长条,干强度高,多含铁锰斑块及钙质结核,顶部含砂量较高,向下逐渐减少至尖灭。整层厚度沿地势由北向南逐渐变薄,本层多为隐伏地层,分布范围较广,上覆地层为迁安组黄色砂层或砂砾层,区域上对应为赤城组(Qp2c)。该层岩相较为简单,为一套湖相沉积物,由于该层的大面积分布且地层较厚,直接影响了潜水的分布与潜水对下部承压水的补给。

对比浅部地层三维结构立体图与土地沙化现状图(图2、图5),浅部地层沉积特征与土地沙化程度具有良好的对应关系。浅部地层中的第一层和第二层(Qp3m)是对沙化或植物生长与分布影响最大的两套地层,该地层较薄或缺失的地方植物生长较差或直接风蚀沙化,更为重要的是这两套地层整体厚度较小,下伏地层又多见中粗砂层,沙化体现的更为直接。第三层(Qp3q)基本层序由三个单元组成,下部单元由河床相砂砾石层构成,具叠瓦构造,底界面发育侵蚀构造;中部单元由心滩相含砾粗砂构成,具平行层理;上部由河漫滩相细砂组成,发育平行层理。该基本层序显示自下而上由粗变细的特征,属于河流沉积相。出露地表的中粗砂层(Qp3q)在研究区内土地沙化体现的最为明显。通过浅部地层结构空间分布特征与土地沙化现状对比分析,表层土(Qhf1+ap1)与含粉质粘土细砂层(Qp3m)厚度与中粗砂层(Qp3q)在空间上的分布特征是土地沙化的直接影响因素,含粉质粘土细砂层(Qp3m)厚度较小地区一般为土地轻度沙化区;多数中粗砂层(Qp3q)裸露区是土地中度和重度沙化区,而且能够就地形成小面积的流动沙丘。

5 结论与建议

影响土地沙化的因素主要有气候、地质及人类活动等因素影响。研究区分布大面积不同粒度的干燥砂层、冲洪积砂层是沙化的物质基础。干旱少雨一方面加速岩土的物理风化,另一方面使表层物质更加干燥而缺少粘结力,是促使沙化恶化的作用力。常年盛行的西北风是导致沙化主要的自然因素,植被稀疏、微起伏的地貌条件为大风肆虐创造了有利的场所。另外,以往盲目的造田毁林,不合理的耕作方式,超载放牧等人为因素也加剧了沙化发生发展。浅部地层沉积结构对土地沙化的影响最为直接,表层土(Qhf1+ap1)与含粉质粘土细砂层(Qp3m)普遍较薄,而下伏地层(Qp3q)的中粗砂发育较普遍,多数裸露区能够就地形成小面积的流动沙丘。研究区内土地沙化是由已堆积的砂层(Qp3m ,Qp3q)或基岩中的砂质物质在地表植被被破坏后,在风蚀作用下,“就地起沙”发展起来的。

康保县生态防护区是河北省建立京津冀生态环境支撑区的重要组成部分,以防风固沙和涵养水源为主要生态功能,肩负着构建京津冀绿色生态屏障的任务,其生态环境状况直接影响京津冀的大气和水资源安全。做好坝上地区生态环境评价和保护工作,解决好区域生态环境问题对京津冀生态环境建设和资源环境可持续发展具有重要意义。建议该地区提高植被覆盖率,构建“以草为主,以林为辅”的生态建设格局,增强防风固沙生态功能;采用多种形式保护土壤,促进形成良好土壤结构;调整农牧比例,合理利用水资源[18-21]。