情绪理解对儿童和成人叙事理解的影响

2020-11-06薛梦

薛梦

摘 要 为研究情绪推理的发展轨迹与叙事理解的关系,以100名儿童和100名成人为被试,拟考察儿童和成人在阅读过程中如何加工消极情绪以及他们如何对自己和主人公不同程度的情绪状态进行评价。结果发现:(1)无论是儿童还是成人,消极情绪均促进了目标句的加工。(2)对于成人,消极情绪促进溢出句的加工,对于儿童,消极情绪抑制了溢出句的加工,表明儿童需要更多的时间来处理主人公的情绪状态,并将他们整合到连贯的心理表征中。(3)儿童和成人对情绪状态的效价和唤醒度的评级相似,他们均认为主人公的情绪状态比他们自己的情绪状态更消极且更强烈。但儿童将自己的情绪状态评为相对中性,而成年人对自己情绪状态的评价更接近于主人公的消极情绪状态。这表明儿童和成人的情绪推理机制可能存在差异。

关键词 情绪理解;叙事理解;效价;唤醒度

分类号 B842

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2020.08.003

1 前言

1.1 情绪理解对叙事理解的影响

叙事文本所体现的情绪是吸引读者注意力和兴趣的重要因素。对叙事情绪的理解需要足够的社会认知能力的发展,如观点采择和心理理论(Diergarten & Nieding, 2015)、共情和抑制控制(田园,刘富丽,苏彦捷,2019)。人们渴望能够理解他人的心理世界,而情绪则会影响这种推理活动(陈丽兰,2006)。已有部分学者研究了这种能力的发展轨迹,然而大多数研究都集中在幼儿期(Davidson, Vanegas, & Hilvert, 2015),且不涉及阅读。社会认知能力在童年和青春期不断发展成熟(Burnett, Sebastian, Kadosh, & Blakemore, 2011),但在儿童时期,社会认知能力是如何作用于叙事理解的尚未可知。 虽然已有研究表明阅读叙事有助于社会认知能力的发展(Kidd & Castano, 2013),但是情绪理解和叙事理解在儿童晚期相互作用的过程未有解释。本研究通过将阅读叙事过程中的认知过程测量与情绪理解的测量相结合,研究了情绪在叙事理解中的作用。

1.2 阅读理解的情感与认知模型

文本理解的认知模型认为,读者是在将文本信息与相关背景知识相结合的基础上,构建文本所描述事态的连贯心理表征或情境模型(Kintsch & van Dijk, 1978)。情境模型涉及故事的多个方面,如故事背景、 事件、行动、主人公的目标、动机和情感(Zwaan & Radvansky, 1998)。如果读者能够理解故事人物的情感,他们就会发展出更丰富的情境模型,而情绪往往与人物目标相关,并能在叙事中推动行动,从而构成了文本的因果结构(De Vega, Léon, & Díaz, 1996)。成年人通常会推断主人公的情绪状态,并与自己的情绪相联系(Gernsbacher, Goldsmith, & Robertson, 1992)。读者对主人公情绪的理解机制是在具身认知理论的基础上提出的(Zwaan & Radvansky, 1998),读者可以在阅读过程中根据现实生活经验创建情境模型。同理,对于情绪,读者是利用他们对自己心理世界的认识来理解他人的心理世界,以此模拟和/或推断主人公所体验的情绪。此外,读者体验到的情绪存在潜在作用,例如,通过理解主人公的情绪来区分重要信息和非重要信息(Dyer, 1983),这有助于读者确定他们构建的情境模型应包含哪些信息。由此可见,叙事中的情绪信息有助于理解,这主要反映在读者在阅读描述情绪状态的句子时速度更快(De Vega et al., 1996)。

1.3 效价和唤醒度

前人研究主要考察成人读者如何在阅读中推断出主人公的情绪状态。例如,Gernsbacher等人(1992)发现读者对情绪状态的效价维度很敏感,因此他们能够区分快乐和悲伤的情绪。然而,情绪状态的特异性辨别是一个间接过程(Gernsbacher et al., 1992; Gygax, Garnham, & Oakhill,2004),读者能否准确判断特异性情绪取决于情绪的强度。例如,相对于不同的情绪状态(愤怒和兴奋), 读者难以区分相似的情绪状态(生气和愤怒)(Gillioz, Gygax, & Tapiero, 2012)。Gygax等人(2004)要求被试阅读包含三种情绪类型的句子:特定情绪、同义情绪和相似情绪,结果发现,被试的阅读时间没有显著差异,从而得出读者只能在阅读过程中推断出一般的情绪信息,而不是特异性情绪。

为了捕捉情绪的特异性,读者不仅需要推断情绪的效价,可能还需要判断情绪状态的唤醒度(Russell, 1980)。唤醒度指的是情绪经历的强度变化。然而,目前尚不清楚读者是否能够推断出主人公情绪状态的唤醒度,并將这些信息囊括到他们的心理表征中,以及这是否有助于准确捕捉情绪的特异性。

无论是效价还是唤醒度,成人读者的情绪体验均可以独立于主人公的情感。当读者和主人公不具有相同的情境知识时,他们体验到的情绪在效价上可能与主人公相反(Blanc, 2007; De Vega, Díaz, & León, 1997)。与之相反,有研究发现,读者的情绪与主人公的情绪密切相关(Gygax & Gillioz, 2015)。此外,其他研究表明,读者与主人公情绪状态的一致对于故事理解至关重要(Gerrig & Foy, 2013)。但这些发现仅涉及效价,而非唤醒度。

1.4 情绪理解的发展

Blanc(2009)对幼儿(6、7岁)如何监测叙事的不同情境维度(包括情绪维度)进行了研究,在含有情绪信息的叙事中,小学儿童(四年级和六年级)监控叙事的情感、因果、空间或时间连贯性的能力更强(Wassenburg, Beker, van den Broek, & van der Schoot, 2015)。另外,对儿童情绪理解的研究发现情绪理解似乎也有助于叙事理解。

情绪理解能力随年龄发展(Pons, Harris, & de Rosnay, 2004),随着孩子们的成熟,他们能够更加精确地对情绪进行分类(Herba, Landau, Russell, Ecker, & Phillips, 2006; Widen & Russell, 2010)。具身认知理论假设叙事中情绪推断的能力会随着年龄的增长而不断提高。年仅4岁的儿童已经能够推断出主人公的心理状态,特别是主人公的目标(Lynch & den Broek, 2007)。然而,情绪推理的准确性仍在进一步发展(Vendeville, Brechet, & Blanc, 2015)。例如,Diergarten和Nieding(2015)比较了儿童(5岁,8岁和10岁)和成年人通过电影剪辑和有声读物推断主人公情绪状态的情况。他们发现,不论哪种模式,5岁的孩子均能推断出主人公情绪状态的效价。儿童情绪推理的精确度随年龄增长,10岁时情绪推断能力进一步增强,但尚未达到成人水平。 Creissen和Blanc(2017)证实,在听觉和视听情境中,儿童的情绪推理能力随年龄的增长而提高。然而,这两项研究都没有平衡儿童在情绪推断中对情绪的理解程度,阅读可能会给儿童的认知资源带来更大的负担,因此,在阅读时推断出主人公的情绪状态可能更具挑战性。

综合前人研究发现,通过直接和间接测量的方法来考察读者在效价和唤醒度中使用情绪推断的能力还没有扩展到儿童。鉴于了解情绪状态对于叙事理解的重要性,本研究拟考察儿童和成人在阅读过程中对消极情绪的处理程度,以及对自己和主人公情绪状态的评价。我们假设读者在阅读中感受到的情绪与主人公情绪状态的一致性越高,儿童的情绪理解能力则越强,情绪理解能力与阅读加工能力成正比,即理解能力越强,阅读加工越快;反之,则相反。并且儿童可能因其不成熟的社交认知能力而处于不利地位。如前所述,大多数研究使用间接测量方法检验了推理过程,但Gygax等人(2004)的研究表明读者不仅可以在阅读情绪词时直接推断出情绪的特异性,而且还可以在随后主人公的情绪状态和反应中得出结论。因此,除了句子阅读时间之外,我们还使用直接测量来评估被试对情绪状态的效价和唤醒度的评定。

2 方法

2.1 被试

选取徐州市某小学100名五年级儿童(男生52人,平均年龄10.67±0.82),选取徐州市某大学100名成人(男生41人,平均年龄20.33±0.35)。获得所有儿童父母的知情同意书,成人均提供知情同意书。

2.2 叙事材料

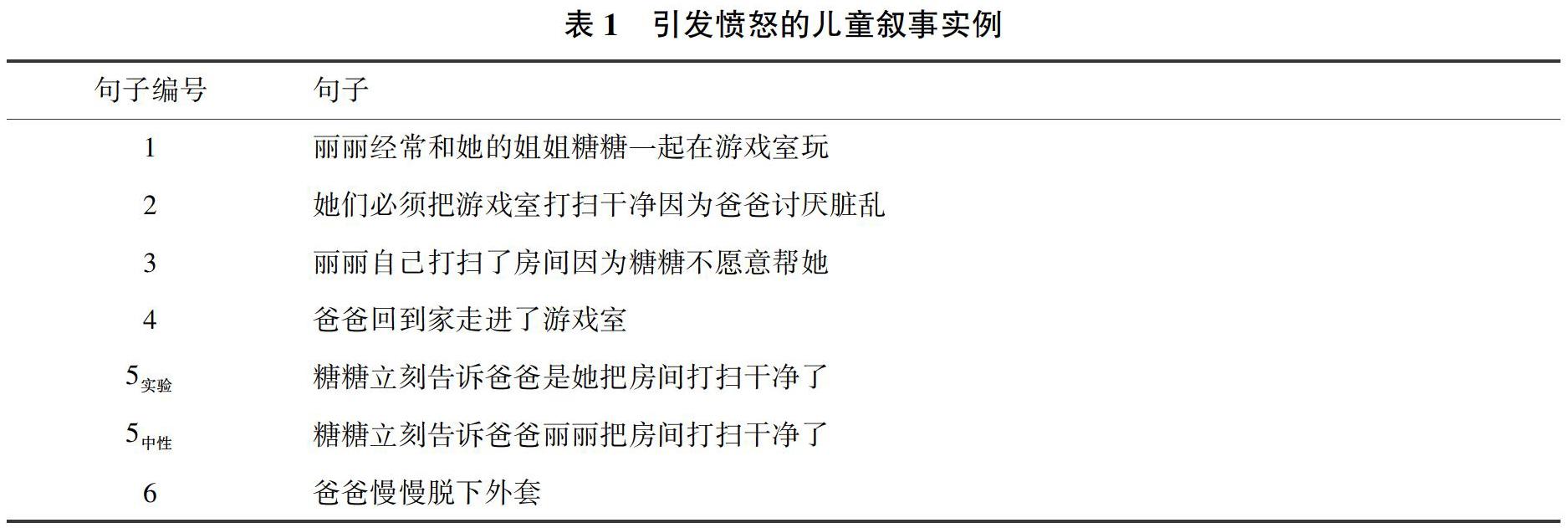

本研究借鉴了Gernsbacher等人(1992)的设计,选取十种情绪状态:悲伤、嫉妒、愤怒、焦虑、尴尬、厌恶、内疚、绝望、骄傲和快乐。之所以更關注消极情绪是由于消极情绪可以正向影响回忆质量(Spachtholz, Kuhbandner, & Pekrun, 2014),另外,增加两种积极情绪(骄傲和快乐)来检验两个年龄组的被试是否能够准确区分积极和消极情绪的效价。每个情绪状态都包括两个叙事文本:实验(情绪)和控制(中性)文本,每个叙事文本包含6句话。

叙事文本的前四个句子均介绍了主人公和背景。在实验文本中,第五句引发情绪状态(例如,表1和表2中的5实验)。中性叙事与实验叙事相似,但第五句是中性句(例如,在表1和表2中的5中性,)。第六句为溢出句,以便通过与目标句的差异来测量可能的溢出处理。实验和中性条件下的叙事结构和目标句的长度相同。为使叙事尽可能自然,两种情绪下目标句的长度不同。故事内容、语法复杂性和故事结构等因素可能会影响阅读加工,并可能导致叙事之间阅读时间的差异。为了比较不同文本和不同条件的加工时间,分析每个字的阅读时间(以ms为单位)。

分别为五年级儿童和成人编写与年龄匹配的叙事文本。为确保两组叙事文本相似且有效,邀请10名汉语言文学研究生进行评估。结论一致:两组叙事文本结构相似、设置和情节具有可比性、描述的情绪状态一致。邀请20名儿童(男生10人,平均年龄10.55±0.46)对儿童叙事文本的适用性和可读性进行评估,询问故事的难度、所感受到的情绪以及是否有生词。根据儿童的回答,主要针对词汇进行了细微调整。

使用Eprime 2.0.8运行程序,叙事文本在计算机屏幕上逐句呈现,被试通过空格键进入下一句话。记录每个句子的阅读时间(毫秒)。主人公与读者的性别一致,每个叙事具有两个版本:一、男主人公;二、女主人公。

2.3 价值和唤醒评级

在阅读完每个叙事后,被试需要评价自己(你在阅读这个故事时感觉如何?)和主人公(你觉得主人公在这个故事中的感受是怎样的?)情绪状态的效价和唤醒度。在Eprime中呈现李克特五点量表,根据表情符号选择数字(如图1,1=负价或低唤醒度,5=正价或高唤醒度)。这种类型的李克特量表未标记情绪维度因此儿童和成人都可以使用(McManis, Bradley, Berg, Cuthbert, & Lang, 2001)。被试首先评定自己情绪状态的方向,然后是强度,最后是主人公情绪状态的方向和强度。由于对他人情绪的共情倾向类似于情绪感染的过程,因此,为平衡顺序对读者评价的影响,一半被试先评定自己的情绪状态后评定主人公的情绪状态,另一半被试先评定主人公的情绪状态后评定自己的情绪状态(Schoenewolf, 1990)。

2.4 程序

研究在一个安静的教室(儿童学校)或实验室(大学)进行。实验开始前主试提供标准的书面和口头指导语,被试通过示例叙事进行练习。儿童和成人在完成阅读任务后,在大约30分钟内评估20种叙事的情绪状态。

3 结果

3.1 操作检查

进行2(年龄组: 儿童、 成人)×2(效价: 积极、 消极)的重复测量方差分析。 结果表明, 效价的主效应显著: 儿童, F(1,99)=692.33, p<0.001, η2=0.78, 成人, F(1,99)=1028.46, p<0.001,η2=0.85,儿童和成人对积极叙事的评价均高于消极叙事,证实效价操纵有效。在后续所有分析中,我们仅报告阅读时间和消极情绪的评级。

3.2 句子阅读时间

计算被试在消极情绪和中性情绪中的目标句和溢出句的阅读时间(RT)并进行比较。若消极情绪句子的阅读时间短于中性情绪,则情绪促进加工;反之,则情绪抑制加工。为了平衡句子长度,计算每句话的单字阅读时间(阅读时间=句子阅读时间/字数),以此分别计算消极情绪和中性情绪中目标句以及溢出句的平均阅读时间RT,例,在消极情绪中,RT(目标句)=目标句总阅读时间/总字数。以RT为因变量进行2(情绪:消极、中性)×2(句子:目标、溢出)的重复测量方差分析。

3.2.1 儿童的阅读时间

见图2。以儿童的阅读时间(RT)为因变量进行重复测量方差分析,结果表明,句子的主效应显著,F(1,99)=289.74,p<0.001,η2=0.77,儿童阅读目标句的速度比溢出句快。情绪和句子的交互作用显著,F(1,99)=9.70,p<0.05,η2=0.09。简单效应分析发现,对于目标句,消极情绪比中性情绪的RT短,p<0.05;而对于溢出句,中性情绪和消极情绪的RT没有显著差异。此外,无论在消极还是中性的条件下,溢出句的RT比目标句长,ps<0.001。这种效果在消极条件下更强,F(1,99)=9.10,p<0.05,η2=0.10。

3.2.2 成人的阅读时间

成人单字阅读时间的描述性统计结果见图3。以成人的阅读时间(RT)为因变量进行重复测量方差分析,结果表明,句子的主效应显著,F(1,99)=60.67,p<0.001,η2=0.51,成人阅读目标句比溢出句更快,p<0.001。情绪的主效应显著,F(1,99)=33.14,p<0.001,η2=0.27,消极情绪条件下的RT比中性情绪条件下更短,p<0.001。

3.3 效价和唤醒度评级

在每个试验中,被试评估了他们自己和主人公情绪状态的效价和唤醒度。 在以下分析中,分別检验了情绪的效价和唤醒度(Russell, 1980)。效价和唤醒度的评级模式参见图1。

我们检验了在效价和唤醒度中,儿童和成人是否区分了他们自己的情绪状态和主人公的情绪状态。如果情绪有助于阅读理解,并且读者利用他们关于自己和他人的心理世界的知识来理解主人公所经历的情感,那么读者和主人公的评级相似。

3.3.1 儿童的效价

儿童对情绪状态效价评定的描述性统计结果见图4。以儿童的效价评定为因变量进行2(情绪:消极、中性)×2(视角:读者自己的情绪、主人公的情绪)的重复测量方差分析,结果发现,情绪的主效应显著,F(1,99)=258.93,p<0.001,η2=0.69,消极情绪的效价评定低于中性情绪,p<0.001。视角的主效应显著,F(1,99)=322.13,p<0.001,η2=0.81,读者自己的视角的效价评定高于主人公的视角,p<0.001。情绪和视角的交互作用显著,F(1,99)=130.25,p<0.001,η2=0.58。简单效应分析发现,对于主人公的情绪,消极情绪的效价评定低于中性情绪,p<0.001。对于读者自己的情绪,消极情绪的效价评定低于中性情绪,p<0.001。无论是中性情绪还是消极情绪,儿童对自己情绪状态的评级均高于对主人公情绪状态的评级,ps<0.001。

3.3.2 成人的效价

成人对情绪状态效价评定的描述性统计结果见图5。以成人的效价为因变量进行2(情绪:消极、中性)×2(视角:读者自己的情绪、主人公的情绪)的重复测量方差分析,结果发现,情绪的主效应显著,F(1,99)=486.99,p<0.001,η2=0.79,消极情绪的效价评定低于中性情绪,p<0.001。视角的主效应显著,F(1,99)=274.34,p<0.001,η2=0.75,读者自己的视角的效价评定高于主人公的视角,p<0.001。情绪和视角的交互作用显著,F(1,99)=70.11,p<0.001,η2=0.44。简单效应分析发现,对于主人公的情绪,消极情绪的效价评定低于中性情绪,p<0.001。对于读者自己的情绪,消极情绪的效价评定低于中性情绪,p<0.001。无论是中性情绪还是消极情绪,成人对自己情绪状态的评级均高于对主人公情绪状态的评级,ps<0.001。

3.3.3 儿童的唤醒度

儿童对情绪状态唤醒度评定的描述性统计结果见图6。以儿童的唤醒度评定为因变量进行2(情绪:消极、中性)×2(视角:读者自己的情绪、主人公的情绪)的重复测量方差分析,结果表明,情绪的主效应显著,F(1,99)=98.24,p<0.001,η2=0.50,消极情绪的唤醒度评定显著高于中性情绪,p<0.001。视角的主效应显著,F(1,99)=183.47,p<0.001,η2=0.62,主人公视角的情绪唤醒度评定高于儿童自己的视角,p<0.001。情绪和视角的交互作用显著,F(1,99)=20.10,p<0.001,η2=0.16。简单效应分析发现,对于主人公的情绪,消极情绪的唤醒度评定高于中性情绪,p<0.001。对于读者自己情绪,消极情绪的唤醒度高于中性情绪,p<0.001。无论是中性情绪还是消极情绪,儿童对主人公情绪状态的唤醒度评级均高于对自己情绪状态的评级,ps<0.001。

3.3.4 成人的唤醒度

成人对情绪状态唤醒度评定的描述性统计结果见图7。以成人的唤醒度评定为因变量进行2(情绪:消极、中性)×2(视角:读者自己的情绪、主人公的情绪)的重复测量方差分析,结果表明,情绪的主效应显著,F(1,99)=59.55,p<0.001,η2=0.46,消极情绪的唤醒度评定显著高于中性情绪,p<0.001。视角的主效应显著,F(1,99)=362.32,p<0.001,η2=0.81,主人公视角的情绪唤醒度评定高于儿童自己的视角,p<0.001。情感和视角的交互作用显著,F(1,99)=6.13,p<0.05,η2=0.09。简单效应分析发现,对于主人公的情绪,消极情绪的唤醒度评定高于中性情绪,p<0.001。对于读者自己情绪,消极情绪的唤醒度评定高于中性情绪,p<0.001。无论是中性情绪还是消极情绪,成人对主人公情绪状态的唤醒度评级均高于对自己情绪状态的评级,ps<0.001。

4 讨论

本研究的目的是检验儿童和成人在阅读过程中对消极情绪的处理是否有所不同,以及阅读后他们对自己和主人公情绪状态的评价。如果情绪促进加工,则目标句的阅读时间更短。 此外,如果情绪有助于阅读理解,并且读者利用自己心理世界的知识来理解主人公所经历的情绪,那么读者和主人公关于效价和唤醒度的等级是相似的。

阅读时间结果表明,消极的情绪状态对于儿童和成人的阅读过程有促进作用。无论是儿童还是成人,阅读消极情绪状态的目标句比阅读中性情绪的目标句更快。在成人溢出句的阅读时间上观察到相同的模式,这表明成人对主人公的情绪状态的推论有益于他们在后续句子中构建叙事的情境模型。儿童表现出相反的模式:阅读消极情绪的文本导致对溢出句的加工更慢。这表明儿童需要更多的时间来处理主人公的情绪状态,并在随后的阅读中构建叙事的连贯心理表征。情绪状态对儿童和成人处理后续文本的潜在促进或抑制作用将是未来研究的一个主题。例如,可以使用有声思维的方法来确定这种促进或抑制效果的情况。

儿童和成人的效价和唤醒等级相似。儿童和成人认为主人公的情绪状态比他们自己的情绪状态更消极且更令人激动。 这一发现扩展了Diergarten和Nieding(2015)的研究结果,与成年人一样,11岁的孩子能在阅读中推断出主人公的情绪状态。由于儿童和成年人阅读的叙事文本不同,因此无法直接比较不同年龄组,但这些模式表明,特别是在效价方面,儿童对自己和主人公情绪状态的评价与成人有所不同。因此,当阅读消极情绪时,儿童对自己情绪状态的评价相对中性,而成人对自己情绪状态的评价更接近于主人公。这体现了情绪推理潜在机制的发展差异:成人能自发地模拟主人公最可能的情绪状态,并以此进行情绪推理,而儿童在本身情绪体验不强烈的情况下推断主人公的情绪状态。这可能是由于儿童和成人观点采择的能力不同(陈璟,李红,2008)。例如,儿童往往以自我中心观点来推理且难以采取主人公的观点,而成人在处理另一种思想和(视觉)观点时更能够压制自己的观点(Epley, Morewedge, & Keysar,2004)。此外,成年人构建了关于其他人的思维方式以及他人的观点可能与自己不同的脚本,并在评估另一个人的思想和感受时考虑这些差异(Elkind,1967; Epley et al., 2004)。这些发现涉及社会认知的认知解释,但情绪推理的发展是否遵循类似的轨迹仍待考察。

本研究证实了前人的研究, 儿童和成年人能够推断出主人公的情绪状态, 所以通过阅读短文本可以诱导情绪(Westermann, Spies, Stahl & Hesse, 1996)。由此可见,这种叙事是研究儿童情绪理解的有效方式(Blanc,2007)。具体来说,我们的研究结果表明,儿童对自己的情绪状态的评价比他们阅读到的主人公的消极情绪状态更加中立。这与假设不同,可能是由于在阅读诱导情绪的叙事后,儿童并不能够认同主人公。也可能是由于短篇叙事仅限于启动儿童(和成人)的情绪状态,可能无法为儿童提供足够的背景信息(Gygax et al., 2004)。在后一种情况下,情绪状态和主人公之间存在更多联系的较长叙事可能使年龄较小的读者更容易认同主角。

总之,这项研究的结果为情绪状态推断能力发展的潜在机制提供了有价值的理论见解,并为未来情绪推理的发展轨迹及其与叙事理解的关系研究提供了方向。本研究的創新之处在于通过直接和间接测量的方法考察了儿童和成人在效价和唤醒度评定中使用情绪推断的能力并讨论了导致二者差异的可能原因,尽管儿童和成人能够评价主人公在效价和唤醒度上所经历的情绪状态,但他们对自己的情绪状态的评价和阅读时间的模式表明,其内在过程是不同的。然而,本研究还存在一些不足之处。首先,仅采用了儿童和成人两个年龄组,未能对情绪推理发展的连续过程进行探究,未来需进行追踪研究来构建情绪推理的发展曲线。其次,研究发现情绪理解影响阅读理解的过程可能受到其他因素的影响,如观点采择和心理理论,未来应进一步考察这些影响因素在此过程中的作用机制。

5 结论

本研究发现,无论是儿童还是成人,消极情绪均促进了目标句的加工。对于成人,消极情绪促进溢出句的加工,对与儿童,消极情绪抑制了溢出句的加工,表明儿童需要更多的时间来处理主人公的情绪状态,并将他们整合到连贯的心理表征中。儿童和成人对主人公情绪状态效价和唤醒度的评级相似,他们认为主人公的情绪状态比他们自己的情绪状态更消极且更强烈。但儿童将自己的情绪状态评为相对中性,而成年人对自己情绪状态的评价更接近于主人公的消极情绪状态。综上所述,在情绪推理的机制中,儿童和成人之间可能存在差异。

参考文献

陈丽兰 (2006). 关于情绪与推理的理论与实验研究进展. 社会心理科学, 2006(5), 24-27.

陈璟, 李红 (2008). 幼儿心理理论愿望信念理解与情绪理解关系研究. 心理发展与教育, 24(1), 7-13.

田园, 刘富丽, 苏彦捷 (2019). 3~6岁儿童对消极情绪的理解: 抑制控制与共情的作用. 心理技术与应用, 7(6), 321-331.

Blanc, N. (2007). Inférences émotionnelles et compréhension de textes narratifs: Lorsque la perspective du lecteur diverge de celle du protagoniste. Psychologie Franaise, 52(2), 245-255.

Blanc, N. (2009). La compréhension de contes présentés oralement en classes de CP et CE1: Quelle utilisation des dimensions situationnelles?LAnnée psychologique, 109(4), 607-628.

Burnett, S., Sebastian, C., Kadosh, K. C., & Blakemore, S. J. (2011). The social brain in adolescence: Evidence from functional magnetic resonance imaging and behavioural studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35(8), 1654-1664.

Creissen, S., & Blanc, N. (2017). Quelle représentation des différentes facettes de la dimension émotionnelle dune histoire entre lage de 6 et 10 ans? Apports dune étude multimédia. Psychologie Franaise, 62(3), 263-277.

Davidson, D., Vanegas, S. B., & Hilvert, E. (2015). Theory of mind and emotion perception in typically developing children. Journal of Communications Research, 7(4), 307-330.

De Vega, M., Díaz, J. M., & León, I. (1997). To know or not to know: Comprehending protagonists beliefs and their emotional consequences. Discourse Processes, 23(2), 169-192.

De Vega, M., León, I., & Díaz, J. M. (1996). The representation of changing emotions in reading comprehension. Cognition and Emotion, 10(3), 303-322.

Diergarten, A. K., & Nieding, G. (2015). Childrens and adults ability to build online emotional inferences during comprehension of audiovisual and auditory texts. Journal of Cognition and Development, 16(2), 381-406.

Dyer, M. G. (1983). The role of affect in narratives. Cognitive Science, 7(3), 211-242.

Elkind, D. (1967). Egocentrism in adolescence. Child Development, 38(4), 1025-1034.

Epley, N., Morewedge, C. K., & Keysar, B. (2004). Perspective taking in children and adults: Equivalent egocentrism but differential correction. Journal of Experimental Social Psychology, 40(6), 760-768.

Gernsbacher, M. A., Goldsmith, H. H., & Robertson, R. R. (1992). Do readers mentally represent characters emotional states? Cognition and Emotion, 6(2), 89-111.

Gerrig, R. J., & Foy, J. E. (2013). A participatory perspective on readers narrative experiences. SDV: Sprache und Datenverarbeitung, 37, 89-112.

Gillioz, C., Gygax, P., & Tapiero, I. (2012). Individual differences and emotional inferences during reading comprehension. Canadian Journal of Experimental Psychology, 66(4), 239-250.

Gygax, P., Garnham, A., & Oakhill, J. (2004). Inferring characters emotional states: Can readers infer specific emotions?. Language and Cognitive Processes, 19(5), 613-639.

Gygax, P., & Gillioz, C. (2015). Emotion inferences during reading: Going beyond the tip of the iceberg. Inferences during reading(pp. 122-137). Cambridge:University Press.

Herba, C. M., Landau, S., Russell, T., Ecker, C., & Phillips, M. L. (2006). The development of emotion‐processing in children: Effects of age, emotion, and intensity. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(11), 1098-1106.

Kidd, D. C., & Castano, E. (2013). Reading literary fiction improves theory of mind. Science, 342(6156), 377-380.

Kintsch, W., & Van Dijk, T. A. (1978). Toward a model of text comprehension and production. Psychological review, 85(5), 363-394.

Lynch, J. S., & van den Broek, P. (2007). Understanding the glue of narrative structure: Childrens on-and off-line inferences about characters goals. Cognitive Development, 22(3), 323-340.

McManis, M. H., Bradley, M. M., Berg, W. K., Cuthbert, B. N., & Lang, P. J. (2001). Emotional reactions in children: Verbal, physiological, and behavioral responses to affective pictures. Psychophysiology, 38(2), 222-231.

Pons, F., Harris, P. L., & de Rosnay, M. (2004). Emotion comprehension between 3 and 11 years: Developmental periods and hierarchical organization. European Journal of Developmental Psychology, 1(2), 127-152.

Ridderinkhof, K. R., Ullsperger, M., Crone, E. A., & Nieuwenhuis, S. (2004). The role of the medial frontal cortex in cognitive control. Science, 306(5695), 443-447.

Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39(6), 1161-1178.

Schoenewolf, G. (1990). Emotional contagion: Behavioral induction in individuals and groups. Modern Psychoanalysis, 15(1), 49-61.

Spachtholz, P., Kuhbandner, C., & Pekrun, R. (2014). Negative affect improves the quality of memories: Trading capacity for precision in sensory and working memory. Journal of Experimental Psychology: General, 143(4), 1450-1456.

Vendeville, N., Brechet, C., & Blanc, N. (2015). Savoir identifier et marquer graphiquement les émotions du personnage dun récit: Rle de lévénement déclencheur de lémotion. Canadian Journal of Behavioural Science, 47(2), 163.

Wassenburg, S. I., Beker, K., van den Broek, P., & van der Schoot, M. (2015). Childrens comprehension monitoring of multiple situational dimensions of a narrative. Reading and Writing, 28(8), 1203-1232.

Westermann, R., Spies, K., Stahl, G., & Hesse, F. W. (1996). Relative effectiveness and validity of mood induction procedures: A meta‐analysis. European Journal of Social Psychology, 26(4), 557-580.

Widen, S. C., & Russell, J. A. (2010). Differentiation in preschoolers categories of emotion. Emotion, 10(5), 651-661.

Zwaan, R. A., & Radvansky, G. A. (1998). Situation models in language comprehension and memory. Psychological Bulletin, 123(2), 162-185.

Abstract

In order to study the relationship between the development trajectory of emotion inferences and narrative comprehension, 100 children and 100 adults were selected to investigate how children and adults process negative emotions during reading and how they can affect themselves and the protagonists emotional state.The results show that: (1) Negative emotions promote the processing of target sentences in children and adults. (2) For adults, negative emotions promote the processing of spillover sentence. While for children, negative emotions inhibit the processing of spillover sentence, which indicates children need more time to deal with the protagonists emotional state and integrate them into a coherent psychological representation. (3) Children and adults have similar ratings for the valence and arousal of emotional state. They all think that the emotional state of the protagonist is more negative and stronger than their own emotional state. However, children rated their emotional state as relatively neutral, while adults evaluation of their emotional state is closer to the protagonists negative emotional state, which suggests that there may be differences in the emotional reasoning mechanisms between children and adults.

Key words: emotion inferences; narrative comprehension; valence; arousal