中国铁路客运流的网络格局与空间特征研究*

2020-11-06马学广

马学广 贾 岩

(1.中国海洋大学 国际事务与公共管理学院,山东 青岛 266100;2.中国海洋大学 海洋发展研究院,山东 青岛 266100)

空间作为城市研究的重要维度,它是现代化城市区域发展的必不可少的研究内容。对于空间的研究也在发生着理念的转变,在流动空间理论的影响之下,学术界更多地用流动要素刻画城市网络。[1]“关系本身与行动者一样重要”,[2]流动要素对于表征城市区域间的关系发挥着不可代替的作用。目前学术界对于交通流的研究包括航空流、[3][4]铁路流、[5]公路流,以及海运流等。[6] [7]研究方法主要采用重力模型、[8]演化分析、[9]社会网络分析,[10]以及可达性研究等方法探究空间发展的规律性或网络化联系的特点。[11]

铁路建设是社会经济发展的基础,它是服务现代生活的重要工具。《中长期铁路网规划》提出“到2030年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖”的目标。在新冠肺炎疫情防控工作中,铁路运输行业在运送防控物资、保障医护人员出行等方面作出了巨大贡献。铁路的规划与建设对于新时代中国城市的空间发展尤为重要。当前学术界关于铁路的研究主要体现在研究地域、研究对象等方面的差异。按地域划分,东北地区、[12]西部地区、[13]长三角地区、[14]京津冀地区,[15]以及中欧班列等均为铁路流的研究区域,[16]研究以国内区域的研究为主。按列车类型划分,一是细分铁路列车类型的研究,[17]二是对高铁领域的高度关注,具体研究为全国尺度的高铁客运网络格局、[18]省域中心城市的高铁流、[19]我国高铁流的演变等。[20]按研究思路来看,对比研究是运用较多的研究类型,目前研究包括高铁与航空的竞争替代、[21]中国高铁对航空流的影响、[22]铁路与航空流的比较等。[23]

综合上述国内外研究状况,铁路流是常见的城市网络解读指标。然而,对于细化全国铁路列车类型的文章相对较少,同时从全国尺度上对区域间关系的探究较少。因此,研究从多元铁路列车客运流出发,从城市行为体与区域行为体分别进行研究。研究的创新之处在于细化铁路客运流,兼顾“网”和“络”,[24]综合运用多种研究方法,关注全国的城市格局与区域构成,从多元铁路客运流的视角洞察我国城市网络的特征。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

研究数据为全国铁路客运时刻表的数据,具体包括站点班次、城市、列车类型等。数据于2018年10月通过查询网(www.ip138.com)抓取,将采集信息分解为两两城市间联系的176625条数据。研究城市为我国直辖市、地级行政区划单元和部分省直管县,港澳台不在研究范围内,基于O-D数据形成323个城市构建的网络。对数据的处理主要通过:统一尺度,将不同火车站数据转化为城市数据;细分铁路客运列车类型,按照不同类型的铁路数据进行摘取;应用具体研究方法,采用分类数据或综合数据进行测度。运用ArcGIS、UCINET和GEPHI对数据进行处理或空间可视化。数据可视化所采用的空间底图是依据中国标准地图GS(2018)2512绘制。具体的数据应用与研究架构如图1所示。

图1 研究思路与方法应用

(二)研究方法

1、中心性

研究选择点度中心性作为网络中心的测度指标,点度中心性CD(ci)是指与各个节点城市直接相连的节点城市的数量,具体公式表达为:

(1)

式中,aij为铁路客运流网络中节点i和其他节点之间的直接联系数量。点度中心性高,表明其在网络中占据核心地位。

2、集聚性

集聚性(Si)主要用于衡量城市网络中某个城市的铁路客运流的流集聚能力,它表示某个城市与其他城市的所有铁路客运联系之和,具体公式表达为:

(2)

式中,Sij为城市i与其他城市的所有联系之和,Sij为城市j与其他城市的所有联系之和。城市群的集聚性可以由该城市群所有城市的集聚总量表示,用于体现单个城市群的整体集聚水平,特别是内部联系的密切程度。

3、网络密度

网络密度(D)是指城市网络中节点之间联系的紧密程度,它由城市网络中实际存在的铁路客运联系与理论上最大可能存在的联系的比重测算所得,具体公式表达为:

(3)

式中,n为网络中节点数,l(ij)表示城市i与城市j之间是否存在联系,存在联系则记为1,反之则记为0。计算网络密度时,考虑截断值的影响使得计算结果更为科学,该方法主要用于表示某种流要素网络的联系松散或者紧密的状况。

二、中国多元铁路客运流网络格局

依据主要铁路列车类型将城市网络分为五大类,具体为普快(纯数字)、快速(K开头)、高铁(G、C开头)、动车(D开头)、特快(Z、T开头),各类客运列车所在城市作为节点,依据城市间联系多寡构成非均衡性网络。基于我国不同类型的客运列车开通城市在数量上存在差异,因此各类网络规模不同。

(一)位序—规模的分布

由图2可知,铁路客运流网络的城市规模的空间非均衡性突出。上海、广州、北京、深圳、成都等城市的联通能力远高于其他多数城市,这些城市多为经济发达的或行政等级较高的城市,其资源集聚与流通能力突出。整体网络中的城市间差异较大,多数城市处于位序—规模分布的“长尾”部分,符合幂律分布的特点。通过对城市的位序与规模分布取对数并进行线性拟合,拐点左侧线与右侧线的分布规律存在明显差异。拐点右侧线所涉及的城市主要为西部地区的一些城市以及其他地区的交通欠发达城市,这些城市间的联通度差异显著,阿拉善盟、日喀则、博尔塔拉蒙古自治州等城市区域的联通能力远低于多数城市。低水平城市间的联通度差异较大,空间不均衡存在于不同等级体系的城市区域之中,整体网络的空间极化现象突出,拥有最高联系量的城市与最低联系频次的城市相比,前者联系次数是后者的1842倍。

图2 位序—规模分布及其双对数图

(二)整体网络的中心性

整体网络的中心性测度主要通过计算不同铁路列车网络的城市中心性排名,摘取各类型网络中心性最高的十个城市形成网络。综合来看,北京、广州、上海、武汉和西安等城市在多个类型的铁路客运网络中占据重要位置。这些城市均为国家中心城市,它们在我国交通网络中发挥着重要的枢纽作用,通过对铁路客运网络的分析也印证了国家中心城市的关键地位。由图3可知,普速网中心性较高的城市集中在东北地区,沈阳、阜新、呼伦贝尔等在普速网中扮演着重要角色,普速网的重心在北方地区。快速网、特快网、动车网中心能力较高的城市多为省会城市,动车网的联系重心在南方地区,这与普速网形成互补格局。西藏、青海、甘肃等地区没有高连接能力的城市,核心城市发展能力不足,应当积极抓住交通现代化的机遇,改善边缘化的网络位置。动车网络中长三角城市群的上海、南京,海峡西岸城市群的福州、厦门,成渝城市群的成都、重庆,均为占据中心位置的城市,这表明区域空间极化明显,全国城市能力的不均衡特征显著,西部地区亟待培育以及提高核心城市的竞争力。

图3 全国城市中心性分类图

(三)城市间的联系强度

由图4可知,不同铁路客运列车类型所形成的城市网络存在明显的空间差异。研究运用自然间断点法对五大类列车客运流的网络进行分析,主要特征表现为:

就层级结构而言,不同列车客运流的联系所呈现的层级结构突出程度不同。基于普快列车类型、快速列车类型、特快列车类型网络的层级特征较弱,其最强城市间联系均不达150次。层级程度的差异也与普快列车、特快列车相对于其他类型列车而言数量占总体的比例较小有关。动车列车客运流网络具有明显的空间联系强度分化特征,该网络城市间的联系最高可达上千次,高铁列车类型下的流动网络也存在比较明显的层级结构。不同列车类型网络都是基于距离衰减规律反映出明显的核心—外围空间层级特征。普快列车、特快列车的城市网络以北京为核心增长极向其他城市进行资源流动,快速列车、高铁列车客运流形成了以上海为空间集聚中心的点轴式网络形态,动车列车则以广州为密集节点进而构成城市客运流网络。

就空间格局而言,不同列车客运流的功能定位存在差异,由此形成的联系强度不同的流动网络格局也各具特征。普快列车客运流网络显示出明显的空间不均衡性,南北客流集散基地数量差异显著。快速列车运行基本覆盖全国范围,形成了突破铁路客运网络整体格局中菱形结构的“上海—成都—北京—哈尔滨—广州”的五大高地格局。特快列车客运流沿京广线显现出串珠式的资源流动,构筑了以“北京—上海—乌鲁木齐—广州”为高地的叉形结构。高铁与动车客运流空间布局共同映射了“四纵四横”整体特征,呈现出向“八纵八横”不断演化的态势,由于高铁列车与动车列车一般在经济发展迅速、人口密度较高的区域开发,其空间叠加的铁路客运流网络反映出“21世纪海上丝绸之路”沿线城市客运流的“廊道效应”。

图4 多元铁路客运列车流网络

(四)网络密度特征

基于关系数据而非属性数据而形成各类型的城市网络,运用社会网络的分析方法,从全国尺度探究各类铁路客运联系的城市间关系。由图5可知,随着截断值增加网络密度降低,其中截断值以大于零为划分到截断值以大于五为划分的区间网络密度下降最多,因此对该区间的不同铁路列车网进行研究。具体来看,快速客运网、高铁客运网和动车客运网络的密度相对较高,现代高速铁路客运兴建速度较快,客运流织网能力较高。另外,传统的普速列车密度最低。此外,高铁客运网的密度测度在截断值大于4之后变化幅度变小,普速客运网、特快客运网的密度测度在截断值大于2之后变化幅度变小,普速客运网一直保持低水平小幅度的变化。普速网、特快网和动车网的密度随着截断值的变化而发生位序变化,这也说明铁路客运网络的密度受截断值影响较为明显。结合多元铁路客运流的空间可视化分析,普速客运流网络集中在东北地区,全国拥有普速列车的城市间联系频率较低,在整体范围内密度较低。快速客运网络、特快客运网络成网规模大,参与网络的城市数量多,整体上网络突破胡焕庸线的限制。由于特快客运网络城市间的联系强度较为低频,随着截断值的增大,特快网的网络密度逐渐低于普速网络的密度。动车客运网络受截断值的影响较小,整体网络联系较为稳定,这与动车网络较高的客运流运输能力密不可分。

图5 基于不同截断值的网络密度图

三、区域尺度的铁路客运流网络

区域作为行动者个体的联系也需要进行探讨,我国19个城市群之间的网络化联系可以体现区域间的竞争力。城市群内部的集聚性与外部的首位联系均是呈现区域格局的重要测度方法。此外,根据铁路客运要素的划分,我国铁路客运流网络形成八大地区。

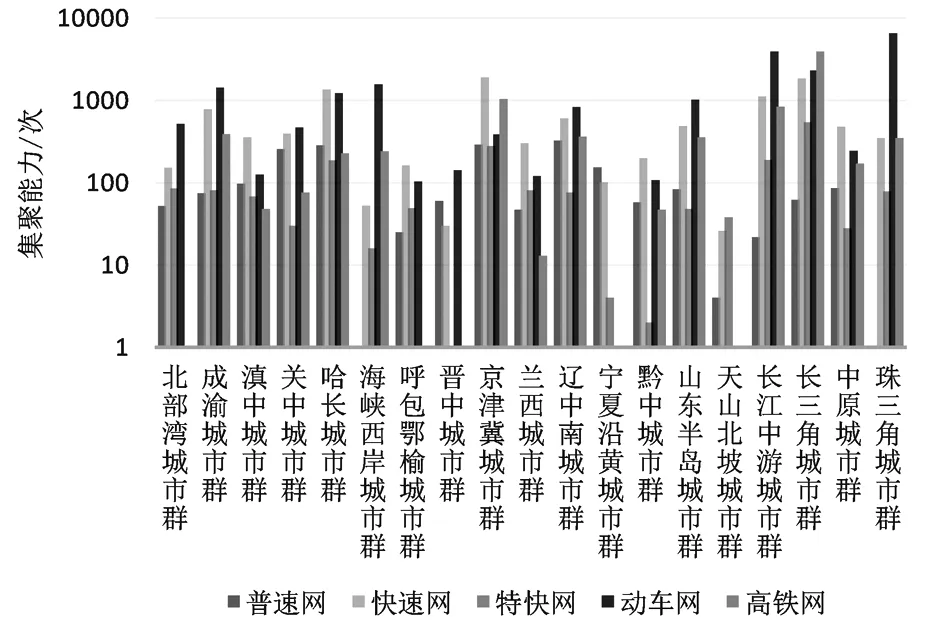

(一)城市群的集聚性

城市群的集聚性体现的是城市群的内部联系。依据城市群发展规划与参考城市群研究确定研究的区域范围。[25][26]基于各区域的集聚客流量差异较大,因此选择对数刻度的纵坐标。由图6可知,长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群和京津冀城市群为全国尺度上区域发展的四大高地。这些城市群基于高频的跨政区联系形成客流集聚地,区域中心的辐射力度也影响着整个区域的集聚能力。上海、南京、杭州等城市腹地范围广阔,且城市间的资源交换密切,长三角城市群在快速铁路流、动车流、高铁流网络中均具有显著的集聚特征。城市群内部多元铁路客运流联系的比重差异显著,珠三角城市群的动车客运流比重最大,它是珠三角城市群内部的主要交通联系方式。成渝城市群、长江中游城市群与珠三角城市群有着相似的多元结构,两者的动车客运流量相对于其他铁路类型的客运流量更多。京津冀城市群的多元铁路客运流的联系相对均衡,且该城市多元客运流集聚能力均为相对良好的水平。因此,京津冀城市群相对于其他城市群而言铁路体系更加完备。

图6 多元铁路网的城市群的集聚性

从各类型的铁路列车客运流的整体集聚能力来看,长三角城市群在全国网络中占据着核心地位。通过城市群的经济实力与集聚能力结合研究,由图7可知,长三角城市群是铁路客运流网络中经济能力与集聚能力的双引领区域。长三角城市群、京津冀城市群与珠三角城市群的经济实力雄厚,但集聚能力存在差异,珠三角城市群的内部联系更为紧密。天山北坡城市群、兰西城市群、宁夏沿黄城市群、晋中城市群这些区域经济基础较为薄弱,其中,天山北坡城市群集聚能力最低,处于空间网络的边缘位置。我国几何中心处于兰西城市群,兰西城市群与周边关中城市群差异较大,自身集群能力较低。天山北坡城市群、宁夏沿黄城市群等内部联系水平较低,有待加强区域自身发展,改善网络联系碎片化的现状,从交通建设方面培育西部城市群尤为重要。但由于城市群的规模差异显著,这也影响着经济总量与铁路客运流的总联系量。

图7 多元铁路网的城市群的集聚性

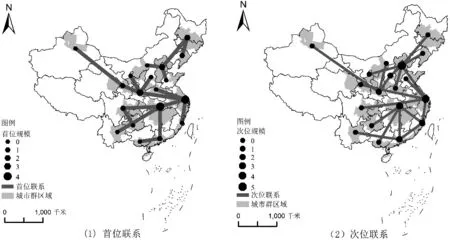

(二)首位联系规模

依据我国19城市群作为行动者进行网络分析,关注城市群之间也就是城市群的外部联系,在不同铁路客运网络中呈现出明显的空间分异与多中心区域格局特征。由表1可知,在由普速列车开通城市构成的网络中,辽中南城市群、关中城市群和晋中城市群作为三大首位联系中心区域,传统普速列车网络的重心居于北部地区,京津冀城市群、中原城市群是沟通南部的重要区域。辽中南城市群与哈长城市群为彼此的首位联系,呈现出不同区域间的互惠特征。然而,并非所有城市群间的首位联系都是相互的,呼包鄂榆城市群等的吸引力不足,它们没有成为周边区域的首位联系。在快速铁路客运网络中,长江中游城市群的中介性显著,它与京津冀城市群构成网络的双子中心,长江中游城市群与珠三角城市群、长三角城市群等形成了最为密切的联系,它为城市群间的联系发挥关键的桥梁作用。在特快节点构成的网络联系中,长江中游城市群、京津冀城市、长三角城市群等的首位联系规模靠前,这表明网络联系中的地理位置、经济效应均对首位联系产生影响。动车网络形成的首位联系格局由珠三角城市群、京津冀城市群为核心,京津冀城市群为环渤海区域的引领者,珠三角城市群是最南部区域中的引擎。高铁网络联系中,长江中下游区域的城市群首位联系规模最大,两者的首位联系方向形成南北互补格局,长三角城市群向北连接中原城市群、京津冀城市群等,长江中游城市群向南连接黔中、滇中等区域。

综合多元铁路客运流分析,由图8可知,全国区域形成以长江中下游区域为核心的枝干状首位联系网络,以长江中游为圆心的轮状次位联系网络,其中京津冀城市群次位联系规模最大。根据城市群规划,中原城市群分为核心区与联动辐射区,研究以不同的区域范围进行测度。研究发现,城市数量对于城市群整体的竞争力影响较大,但以自身质量为关键点切入更契合区域可持续发展的理念。晋中城市群规模较小,所在省份的部分城市受周边关中城市群、中原城市群辐射影响较大,邻近城市群间联动范围差异显著,应警惕城市群间发展的马太效应。细化列车类型以及综合分析的网络格局中首位联系空间差异显著,地理位置与经济吸引是两个重要动因。

表1 多元铁路网络的城市群首位联系规模

图8 铁路客运流综合网络的城市群首次位联系

图9 基于铁路客运流的子群分析

(三)区域尺度的子群空间网络

基于单一类型客运网络间差异显著,因此选用综合数据运用迭代相关收敛法进行社会网络子群分析。同时,基于我国城市群在空间选择上体现出明显的政府主导作用,[27]因此尝试用空间流动要素进行区域划分。将中国铁路客运网具体划分为新疆子群、西北子群、华北子群、东北子群、甘陕豫子群、东南子群、川渝黔子群和中南子群,八个子群呈现出跨省联系的特征,且形成与行政区划不同的格局,如图9所示。

新疆子群以乌鲁木齐为中心向甘肃延伸,该子群与其他子群的联系较少,甘陕豫子群是相对联系最多的子群,新疆子群处于发育阶段,需要不断增强外界联系进而改进自身边缘化位置的不足。京津冀地区向山东、内蒙扩展形成子群,该子群外部联系广泛,与东北子群、东南子群、甘陕豫子群均发生了良好联系,如表2所示。此外,锡林郭勒盟的联通性有待提高,未被东北子群和华北子群吸纳,因此在空间上呈现出跳跃性。东三省联系密切,该子群内部网络密度较高,该城市群与华北子群的联系频率较高,华北子群是东北子群与其他地区发生联系的中转站。以郑州、西安、兰州为中心构筑起甘陕豫子群,该子群的主要联系发生方向为东南区域,子群内部联系有待提升,区域凝聚力不足。江浙沪地区吸引周边城市形成子群,各城市间联系紧密,区域一体化程度较高。四川、重庆、贵州形成西南地区的子群,它与甘陕豫子群与中南子群联系较多。中南地区部分城市(广州、南宁等)构成新的子群,内部联系较为紧密。长江中游地区的城市散落于东南子群、中南子群之中,由此可见东部与南部城市的引力作用更为显著。基于铁路客运流形成的子群嵌入在不同的省级行政区划中,具体表现为同一省级行政区划分布到多个子群中,跨政区联系特征显著。依据现有城市群范围的划定,泸州是成渝城市群的重要参与者,但基于铁路客运流网络以火车客运站点表征城市,部分城市因暂无单独的火车客运站而未被纳入。因此,以铁路客运流为要素进行片区划分具有一定的局限性,但可以真实地反映我国的交通网络联系。

表2 中国铁路客运流子群密度矩阵

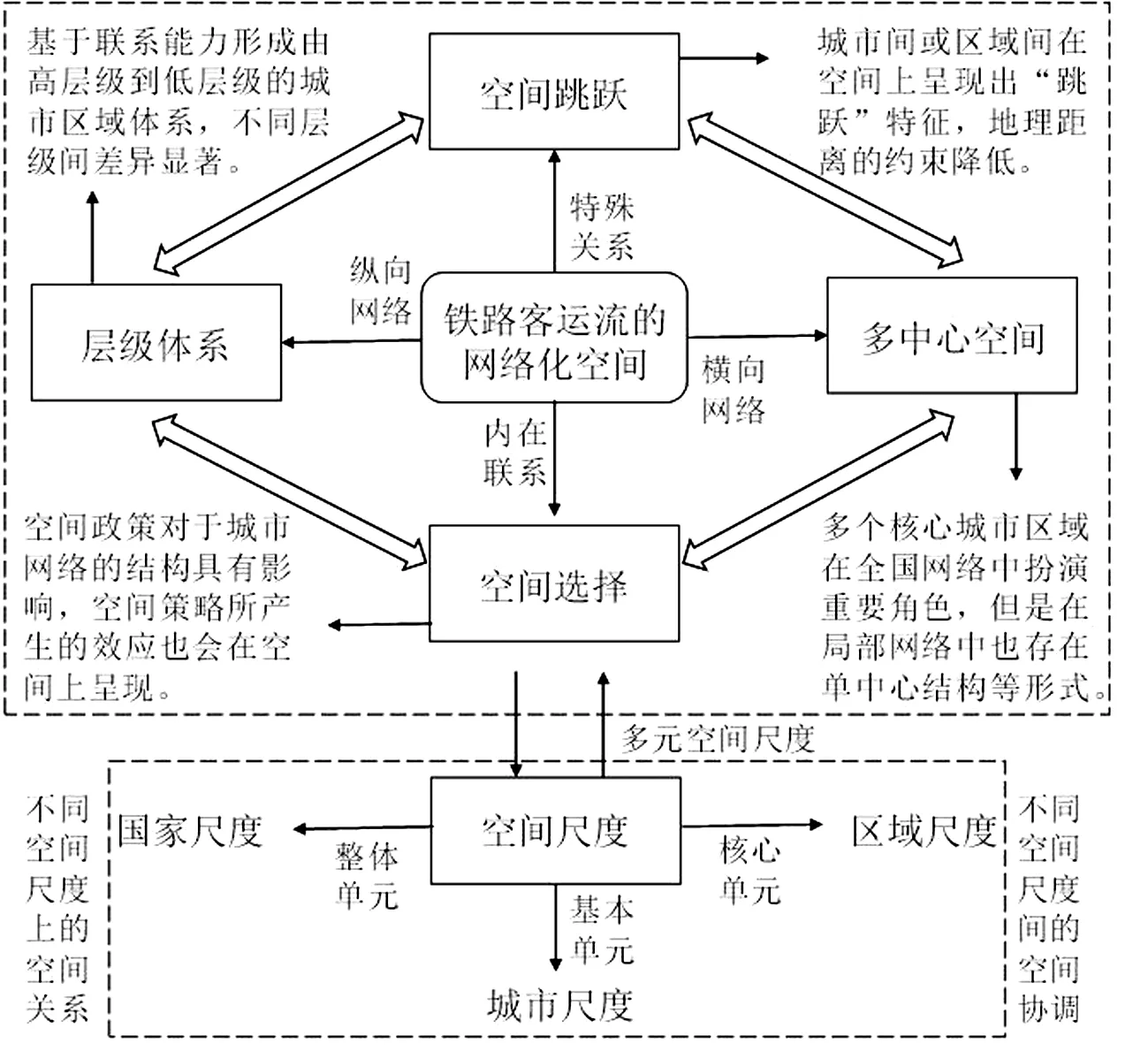

四、我国铁路客运流网络的空间特征

我国铁路客运流网络的空间特征较为复杂,不同空间尺度上的特征差异显著。具体来看,纵向的层级体系与横向的多中心联系形成交互式的网络格局,同时存在突破距离约束的空间跳跃关系,空间特征与经济发展与空间政策密切相关,这也呈现出全国网络的空间选择性的特点,不同空间特征的关联如图10所示。

图10 中国铁路客运流网络的空间特征

(一)铁路客运流网络中的空间跳跃

空间跳跃特征是基于我国铁路客运流网络中的城市间或区域间高频联系并非以邻近地区的特点。一般情况下,铁路客运流网络的邻近效应显著,例如在快速网络中,成渝城市群的首位联系区域为长江中游城市群,两者在地理位置上相近,区域间交互联系能力较高。然而,网络邻近效应并不能解释所有铁路客运网络现象,因此将空间跳跃作为重要的特征进行研究。在普速网中,长三角城市群的首位联系区域为京津冀城市群,两者并非彼此的的邻近区域,因此将该类特征总结为空间跳跃,空间跳跃的驱动力之一为经济发展,高水平区域之间通过跨越地理距离的限制实现资源交换与共赢发展。在高铁网络中,京津冀城市群的首位联系区域为长三角城市群,两者在首位联系测度上再次实现空间跳跃,京津冀城市群与长三角城市群均为国家级高水平发展城市群,经济驱动力已经超越了地理距离因素的制约,两者的突出地位也与我国经济发展格局相耦合。此外,经济发达区域的吸引力范围广阔,这也会产生空间跳跃现象,例如在动车网络中的京津冀城市群是哈长城市群的首位联系区域。

(二)铁路客运流网络的层级体系

全国铁路客运流网络在不同列车类型的网络下均体现出等级特征。首先,在城市中心性与区域集聚性方面,我国城市网络菱形结构的四大区域以及该区域的中心城市,在不同类型的客运网络中均扮演着高等级城市区域的角色,在政策、资源等方面也具有优势,其他城市区域对其呈现出明显的指向性。其次,在多元铁路客运流的网络密度方面,高铁与动车客运流的织网潜力较大,这也体现出铁路客运流由于城市联系与经济发展的现代化需求而形成了等级差异,高铁在铁路客运流网络中占据着越来越重要的地位。最后,根据全国城市网络分级图可知,随着联系强度等级的降低,城市联系对数量将增多。由较少的城市掌握着高强度的城市联系,城市区域间的层级特征明显,高强度间的联系拼凑为零星节点或条块状的空间形态。但是,城市低级体系的中低层城市对由于数量多,交织成网状形态。此外,基于不同划分类型的城市网络等级体系具有一定的耦合性,从中心城市来看,北京、上海、广州、成都等均扮演着核心角色,此外,这些中心城市的尺度敏感性较低,从区域到国家尺度均为空间中心。京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群等在不同类型铁路客运网均为富有活力与区域竞争力的地区。

(三)铁路客运流网络的多中心空间发展

我国铁路客运流网络在整体网络与不同列车类型的子网络中均体现出多中心发展的特征。就全国城市的中心性而言,北京、广州、上海、武汉和西安构成我国多中心发展网络,由中心城市的空间溢出效应向外扩散形成核心—外围的空间结构。就全国区域的集聚性而言,京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群等构成我国铁路客运网络的多中心区域。多中心城市区域间功能互补的实现对于提高整体网络效率与适应能力具有意义,多中心空间体现城市之间、区域之间形成相互制衡的局面,城市间或区域间呈现竞争与合作并存的局面,网络趋向扁平化联系的格局。同时,多中心格局是动态变化的,在传统的普速网的铁路时代,北方多个城市处于铁路网络的中心地位,随着技术的进步与现代化的深入发展,城市区域的发展速度差异显著,在铁路网络层面也发生了变化。就区域内部而言,不同区域的中心数量以及发展水平是相差较大的。多中心发展模式是网络化联系的特征,虽然单中心结构在我国的区域内部存在,但是在全国尺度空间特征为多中心模式。这表明单个城市区域在全国范围拥有唯一的控制能力或者是集聚能力是不实际的且风险性较高的,这也与市场化的资源要素的自由流动密切相关。

(四)铁路客运流网络的空间选择性

铁路客运流网络的空间布局以及结构特征受到国家“空间选择性”的影响,[28]国家在交通建设与空间发展的政策对城市网络的形成产生关键影响。铁路建设是一项具有跨时代意义的系统工程,新中国成立后的铁路建设开始了新的征程。东北地区的铁路建设在新中国成立之前已得到发展,新中国成立之后,东北地区成为重要的国家重工业基地,东北地区作为重工业生产空间对其自身发展也带来其他影响,东北区域的铁路建设与国家空间的策略选择也密切相关。改革开放以来,国家空间策略具有集中化的特征,经济特区、沿海开放城市等区域空间的发展优势显著,长三角洲以及珠三角洲等区域的铁路建设在这个阶段也迸发出新的活力。根据国家铁路局信息,2008年我国第一条京津城际新建高铁开通。北京是我国政治文化的中心空间,这也体现高铁资源向中心城市倾斜的特征。此外,我国铁路客运发展越来越重视突破地理限制的便捷联系,例如北京与青岛的直达高铁,高铁直达形式的联系体现了新时代交通带来的“时空压缩”效应。跨界联系是关系要素与流动要素最为本质的特征,交通建设对于社会经济影响极大,铁路客运网的设计对城市区域的空间重构有着间接影响,因此交通网嵌入空间治理是重要的国家空间选择。

五、结论与建议

(一)主要结论

我国铁路客运网具有明显的空间分异特征,且不同类型的铁路网分异规律显著不同,根据对我国铁路客运流的网络格局与空间特征研究,得出以下结论:第一,北京、广州、上海、武汉与西安为多个类型铁路客运网络的连接中心,从传统的普速铁路建设到如今的高速铁路时代,网络空间重心呈现从北向南扩展的态势。第二,普速网络集中于东北地区,高铁网、动车网在胡焕庸线以东,具有一定的范围限制,快速网、特快网覆盖范围最广,这构成我国铁路客运流网络的远距离联系图景。第三,长三角城市群、长江中游城市群首位联系规模最大,其他城市群对长三角城市群的指向性明显,空间网络的向心力特征显著,长江中游城市群处于中部地区,网络中介作用显著。第四,铁路客运网络具有空间跳跃、层级体系、多中心发展与空间选择性等。

(二)对策建议

基于对我国铁路客运流网络的探究,研究对我国网络化联系的空间发展提出建议。第一,振兴东北地区的交通发展建设,东北地区的铁路客运流在传统普快网络时代占据关键地位,在现代高铁网络中网络位置重要性下降。哈尔滨、长春、沈阳是东北三省的核心城市,需要加强经济基础建设,提高地区吸引力。第二,加强西部地区的交通基础建设,通过建立与周边枢纽城市的连接,完善东西方向连接的高铁线路,以交通建设为杠杆提升西部地区的发展动力。2020年《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》重视西部建设,提到“提高基础设施通达度、通畅性和均等化水平”。第三,对边缘化地区的空间政策倾斜,引导发达地区与欠发达地区间资源要素的流动。提高晋中城市群、宁夏沿黄城市群、天山北坡城市等欠发达区域的内部集聚性与外部联系性,通过高水平的内联外动进而实现区域高质量发展,同时加强与外界的联系,以龙头城市的重点提升为主增加自身吸引力。第四,加强多元铁路客运流协调发展,普速列车、快速列车、特快列车、动车列车和高铁列车虽然在行驶速度与票价等方面差异显著,但是不同的列车类型满足了公众多样化与个性化的需求,多元铁路客运需要根据现实进行协调建设与开发。总而言之,我国多元铁路客运流网络均呈现出空间分异的格局,现代化高铁网络主要集中在胡焕庸线以东,东西差异显著问题仍然未得到解决,因此,建议通过交通体系的完善,坚持空间正义原则,实现区域一体化与网络化空间向高质量发展转变。