农民的合作类型与合作难题

2020-11-02聂洪辉

聂洪辉

(上饶师范学院 a.政治与法律学院 b.马克思主义学院,江西 上饶 334001)

中国人能不能合作一直是个有争议的话题。史密斯在其广为人知的《中国人的性格》一书指出,中国人缺乏公心,为私利会损害公共利益。[1]1我国很多政治家,如孙中山等人认为,中国人“一盘散沙”“窝里斗”“内哄”,意在说明中国人不团结或不善于合作。同理,对农民的合作研究也陷入了类似的争论之中。农民专业合作社的研究离不开对合作问题的讨论。否则,很难找到农民专业合作社健康可持续发展的路径,也无益于发展现代农业并形成现代农民,更无助于促进农村社区治理。因此,本文的核心问题是,农民合作的类型有哪些,各类型之间的区别与层次是怎么样的。试图通过对这些问题的回答,厘清学界对农民合作问题的认识,并对农民专业合作社的可持续发展提供经验借鉴。

一、 中国农民合作难题

合作是社会所以成为一个整体的基本条件,合作已经成为个人和组织提高竞争力的有效途径。[2]400所谓合作是指这样一种互动方式,即由于有些共同的利益或目标对于单独的个人或群体来说很难或不可能达到,于是人们或群体就联合起来一致行动。[3]146成功的合作应具备四个条件,即目标一致,对于如何达成目标能取得基本共识,行为配合,要讲信用。[4]137虽然学界在合作重要性和合作概念上没有分歧,但如何达成合作是个中西方社会的难题,而农民如何达成合作在中国成了中国难题,学界对中国农民合作难题的研究主要体现在三个方面。

第一,合作技能视角。不仅中国农民难合作,而且外国的传统农民也难合作。马克思早就指出法国农民很难合作。法国农民是由一些同名数简单相加而形成的,就像一袋马铃薯,由袋中的一个个马铃薯汇集而成的那样。[5]762其实,现代西方人也难合作,有理性的寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益。[6]2因此,从合作技能方面讨论合作难题在经济学界的研究最多。有学者认为,他人试图与你合作是因为你拥有某种不可忽略的“能力”,个人的能力构成了他的价值。[7]255有学者在研究合作策略时指出,长期的相互关系对合作的稳定性尤其重要,“一报还一报”的合作策略能有效克服合作者的背叛,从而达致成功的合作。[8]39通过检讨霍布斯、卢梭的社会契约论的理论假设和奥尔森集体行动困境的分析后,这个学者还指出,在合作中关系的持续性比信任更重要,即使在一个小的社会范围中,也没有必要制造出一个独裁者,才能达致人们之间的社会合作。[9]5很多团队都会犯的一种错误是,只关注最后的决策是否达成共识,而不关心合作流程,[10]134最后导致合作失败。中国经济学者也讨论了中国农民合作失败问题。有学者认为,农民可以通过退出策略来实现合作,而合作化运动失败的根源就是农民没有退出权。[11]1

第二,文化视角。农民难合作或如何让农民合作一直是农村社会学研究的主题,也是最具争议的话题。晏阳初在定县进行乡村改造中提出了农民“愚、穷、弱、私”的观点,认为这是中国贫穷落后的“四大病”。[12]293另一位民国乡村建设的重要人物梁漱溟认为,农民难合作主要是因为中国人缺乏集团生活。[13]69费孝通认为差序格局导致规则没有普遍性,这是人们自私的根本原因,也是难合作的根源。差序格局中的人们以己为中心,这个已不是个人主义,而是自我主义,个人主义有平等观念和权利义务观念,而自我主义则是一切价值以“己”作为中心主义,也就是为自己可以牺牲家,为家可以牺牲族……[13]27贺雪峰通过对荆门农田水利的调查,认为农民的公正观是,不在于我得到多少及失去多少,而在于其他人不能白白从我的行动中额外得到好处。这种公正观无力处理极端自私少数人,[15]使得合作失败。

第三,制度和利益视角。曹锦清指出,中国农民的天然弱点在于不善合。[16]167但是,董明磊指出,农民善分不善合的原因是缺乏强有力的外生组织,单个农民难支付合作成本,农村缺乏一种力量来启动农民合作,不能有效制裁破坏合作的人。[17]徐勇认为,中国农民并不是天生的善分不善合,在利益的驱动下,农民既善分也善合。[18]农民的难合作在于农民的算计不可能单单基于个体自身,而在相当程度上必须将村落中的其他人一并算计在内,否则很难维系彼此日常的合作。[19]还有研究者通过对社会教育家卢作孚在民生公司开展的集团训练的研究,指出只要分工明确,建立现代制度,加强教育和训练,中国人其实是可以组织起来的。[20]

第四,宏观与微观相结合的视角。鉴于以上争论,很多学者试图从综合性视角分析农民合作,分析了宏观制度和微观社区的影响。有学者认为,即使在近年来政府鼓励并大力支持农民专业合作社的背景下,也出现了假合作社、空壳合作社。[21]有学者就认为中国人不一定是集体主义的,合作要依宏观和微观的条件而定。[22]132有学者分析了农民水利合作的限度与合作的约束条件,[23][24]指出农民合作的类型有内生型和外生型,不能脱离合作类型及其基础的考察而抽象地谈农民合作。[25]还有学者分析了修路中影响农民合作的宏观微观因素。[26][27]

总的来说,社会学中的合作研究不多,国内社会学界对合作的研究更少,基本研究假设是人们认识到了合作的重要性就应该能合作,很多关于合作的研究都建立在这个基础之上。不过,这个前提假设是存在问题的。社会经济状况的不同,依赖的组织基础不同,合作的类型就会不同。而这恰恰是既有的农民合作研究最大的问题,也是导致农民合作难题难以解释和解决的根源。既有的研究将农民的各种形式的合作、不同阶段或层次的合作不加区分地混在一起讨论,陷入自说自话及争论不断的境地。因此,今后对农民合作及合作社的研究要关注具体的社会经济条件,区分农民合作的类型,才能化解农民合作难题,深化农民合作的研究,并在实践上推进农民专业合作社的健康可持续发展。

二、 农民合作类型及其对解决合作难题的意义

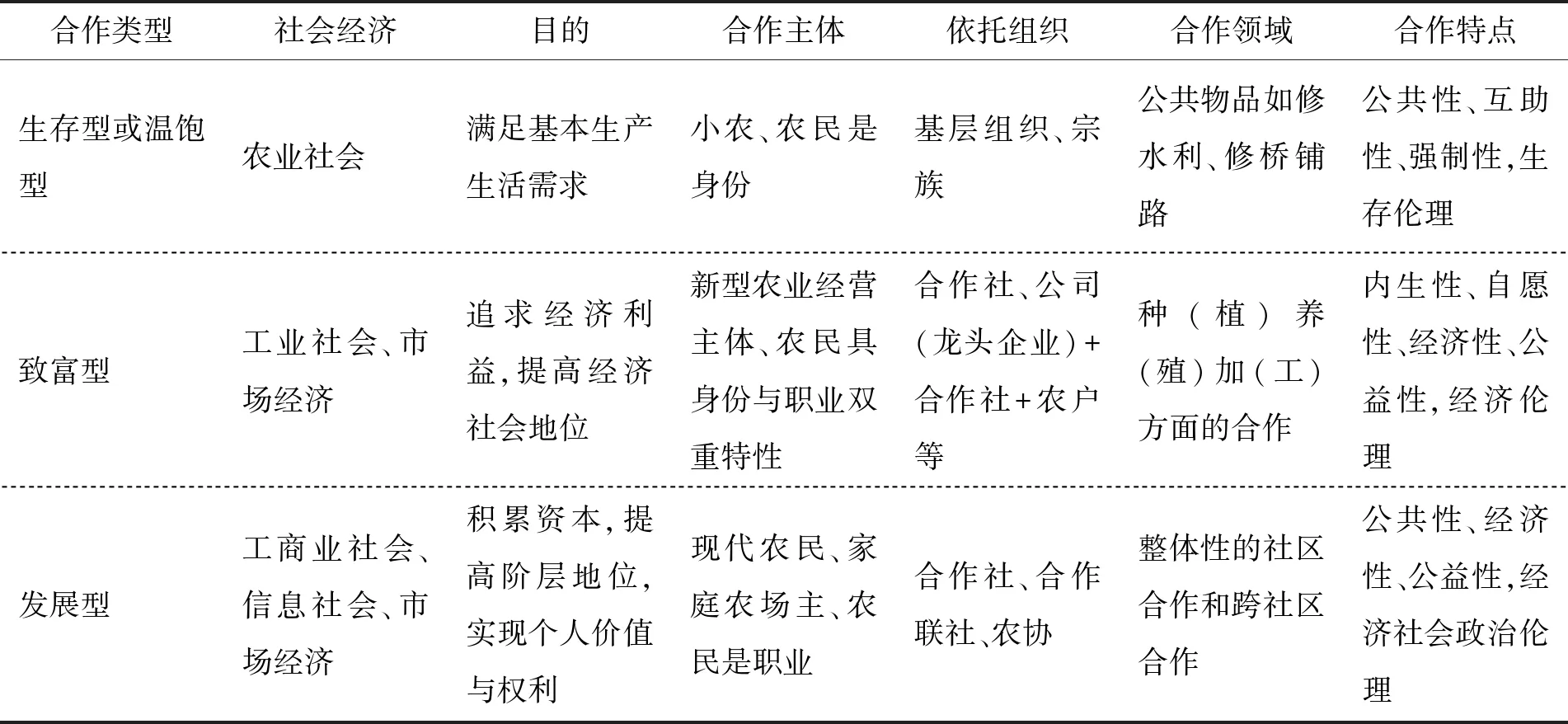

马克思在《法德农民问题》一文中的真知灼见今天来看都有十分重要的意义。他将农民合作分为几个阶段,先是小农的合作,然后过渡到大规模的农民合作。“我们预见到的小农必然灭亡,但我们无论如何不要以自己的干预加速其灭亡,我们对小农的任务,首先是把他们的私人生产和私人占有变为合作社的生产与占有。”[28]370“我们要长期保全小块土地所有制,那就不仅对于党而且对于小农本身也是最糟糕不过的帮倒忙。”[28]372马克思也论述了过渡的办法,实质上表达的是必须按不同发展阶段满足农民的需求才能实现农民合作。100多年后,法国农业已经证实了马克思的预见性,农民合作社发展态势良好。法国学者孟德拉斯的著作《农民的终结》就说明了小农的消亡是必然的趋势,也印证了马克思的观点。[29]194目前,也有不学者对人类活动的合作行为进行了划分。有的将合作划分为四种类型,即自发的合作即相互援助、传统的合作、现代社会的指导合作和契约合作。[3]147还前文所述的外生型与内生型农民合作类型的划分,但是,前者和后者的划分标准过于模糊。因此,详细划分农民合作类型,研究不同类型的合作及其特点,将有利于推进农民合作的研究,在实践上也更有指导意义。依据马克思的农业发展思路,结合既有研究,笔者将农民合作分为三个类型。

第一,生存型或温饱型合作,这种合作是传统农业社会下的小块土地农民的合作,农民合作主要是为了温饱,合作的领域主要是修水利和修桥铺路,这是最低层次的合作。社会流动性低和市场经济不发达,人们即使有剩余也难以通过市场交换而获益。农业科学化和机械化程度低,使得农业生产效率低,农业靠天吃饭且风险大,农民是底层身份的象征。因此,农民合作的需求不足。传统农业社会以宗族治理为主要基础,伦理关系中平等观念、权利意识不彰,农民更多地表现出对基层政权和宗族的依赖。特别是这个阶段农业合作主要是公共物品方面的合作,有非自愿性和强制性的特点。血缘群体和人情社会使农民的契约意识差,合作难以按规则行事,制约了合作意识与合作能力的提高。合作意识差和合作能力低时,只要农民之间合作出现矛盾冲突,就会回到宗族包办和基层包办中去,农民就更不会合作,合作意识与能力就更难提高,甚至合作意识都难以产生。总之,农业社会中纵向上的农民与国家关系,横向上的农民与市场的关系,这两种利益关系决定了农民的行为机制。[30]实际上,曹锦清的“农民善分不善合”的观点就是从这种类型中得出的,也是他调查地点的实际情况。从当时调查地点和社会背景看,他的观点确实具有一定的合理性。不过,这个观点在其他类型中却不一定成立。

第二,致富型合作,这种合作是随着市场经济日益发展和社会流动增加而出现的。改革开放后,农产品供销日益卷入市场洪流,生产农产品逐渐成了商品化行为,农民生产农产品不再主要是为了解决温饱,而是为了获利。这种农民也就是学界所说的“社会化小农”。小农与社会化生产要素高度融合,在实现农业现代化改造的同时实现自身的社会化改造,从而向社会化小农的高级阶段发展。[31]当今的小农已越来越深地进入或被卷入一个开放、流动、分工的社会化体系。[32]这样,农民的合作需求会不断提高,内生性或自发性的合作社数量正在增加。经过多年的市场经济磨炼和村民自治实践,农民的合作意识不断增强,合作能力在不断提高,依托的组织形式也多样化,有“合作社+农户”的形式,也有“公司+合作社+农户”等各种形式。我国当前的农民合作就处于这个阶段,属于这个类型。徐勇等学者反驳曹锦清的“善分不善合”就是从这个阶段的农民合作特点来说的。不过,这和曹锦清的对话不在一个层次上,或他们是在讨论不同类型的农民合作问题。贺雪峰和罗兴佐等人对农民合作意识与合作能力的讨论,兼具了第一种类型和第二种类型的合作,具有基础性意义,从根本上分析农民为什么不能合作。可是,他们的讨论和研究再没有深入下去。因为这个时候农民合作社发展不健全,成功的经验多,暴露的问题也多,所以争议也就最多。学界将这个阶段的合作与温饱型合作放在一起讨论,导致争议不断又难有共识。比如,农业规模化一直是争论的焦点。贺雪峰认为中农是中国农业发展之路,认为中农的规模是20-30亩,[33]依赖的是中老年人、中坚农民、负担不重的人、边缘群体。[34]大多数学者认为是大规模农业经营将是我国农业发展方向,而黄宗智则认为不能照搬美国大农场的模式,小农才是中国农业的出路,经营规模大概在10亩。[35]100特别是黄宗智认为中国正发生隐性农业革命,小农种植蔬菜水果完全可以致富。实际上,今天中国的小农或欧美国家的小农与传统农业社会的小农不一样。现代社会中,农业实现了机械或现代化,农业科技水平更高,农民素质更高,依赖农业生产获益的预期更高,远不是传统社会温饱型小农可比。且不说现在欧美的小农规模相对中国小农种植规模要大得多。值得注意的是,如果从规模来说,小农是个相对的概念,规模并不固定,要看整个国家的土地状况和其他农业主体的规模。当然,在这个阶段,我国既有合作成功的典范,也有大量合作失败的教训,合作社的发展正处于转型期,学界对此有争论也十分正常。

第三,发展型合作,是指农民生活小康后需求已经不再是满足富裕,还要获得尊重与自我实现,实现整个家庭的社会地位的提高并有持续发展的实力或潜力。这种合作社出现在农业科学化、城乡差距基本消除、农民实现人的现代化之后,合作的目的是积累资本,实现个人价值和各种权利,谋求个人与家庭的社会阶层上升。农民已经成为一个职业,合作的主体是家庭农场主、经营现代农业(精致农业)的现代化农民或现代化小农、农业企业,还包括搞乡村旅游的农民。经过长期的发展,农民的合作意识与合作能力显著增强,农民充分认识到了合作的重要性,合作成为自觉行动,同时,经过合作社前两个阶段的训练,农民合作能力得到提高,农民可以实现良好合作。这个阶段,即使农民合作社与农业公司或其他企业合作,农民也有能力可以捍卫自身权利,使得公司与合作社(和农民)的相互关系不会变成剥削关系,同时,在合作社内部,理性的现代化农民能够谅解他人的冒犯行为,能实现重新合作,真正实现了所谓的组织和个人必须有竞争力才能合作的良性状态。因此,合作水平不断提升,合作社健康持续发展,各种形式的合作社出现并成熟。农民合作的组织为各种类型的合作社,除传统的种养加的合作社外,还有乡村旅游合作社、充分利用互联网的电商合作社、跨全国的合作联社等。通过发展合作社,农民获得政治、经济、文化等权利,合作社是社区全方位的合作,显示了更强大更高层次的公共性、经济性、公益性。今天的日本、韩国和中国台湾及欧美的农民合作社和合作社联社是这种类型的代表。

农民合作的三种类型是韦伯的理想类型,每一种都不是那么纯粹。在生存型合作中有致富型合作的形式,致富型合作中也有少部分生存型合作,还有发展型合作的一些形式。如现阶段我国农民就处于致富型阶段,已经出现了发展合作的类型,既有传统农业的小农甚至老龄化小农合作,也有现代的精致农业农民合作,还有乡村旅游合作社,也出现了少数的合作联社。三种类型又是分层递进的,后一种类型包含前一种类型的内容但又提升了一个层次,前一种类型中社区治理和公共物品的合作水平也会促进后两种类型合作发展和水平。发展型合作反过来会促进第一阶段生存型合作中社区治理的水平,更好地解决社区治理和公共物品的提供。从生存型到致富型再到发展型,农民的合作需求层次也不断提高,合作意识与合作能力增强,合作类型发展不断呈现健康持续发展的特征,即农民组织化程度不断提高,组织化水平不断提升,个人责任不断强化,个人权利不断得到保证。

表1 农民合作类型

从道义小农和理性小农的理论之争中也可以佐证,本研究农民合作类型的划分对解决农民合作难题有重要意义。道义小农遵守伦理道义,理性小农生产农产品主要是为了追求利润。不过,正如黄宗智所言,道义小农与理性小农的争论本质上是农民所处的经济社会背景不同。斯科特所说的传统小农的市场交换囿于乡村,是一种单向的流动,这种交换与亚当·斯密等特别强调的城乡之间的双向贸易并不相同。在清代,我国长江三角洲农民也属于道义小农,他们购买的主要生活必需品是由其他小农生产的,除了少量次要的必需品外,极少购买城市产品。[36]108但随着市场经济的发展,小农与市场的关系也发生了变化,市场化和社会化是当今小农最主要的特点,他们的偏好及行为是追求货币收入最大化,[37]当农民受到经济利益的刺激时,便会为了追求利润而进行创新,并且具有“将黄土变成黄金”的能力。[38]只有根据经济社会状况的不同,以及农业发展阶段的不同,对农民合作类型进行划分,农民合作的研究才会有可靠基础,才能有针对性地解决农民合作难题。

三、 现阶段农民专业合作社的发展定位与方向

上述三种农民合作类型的划分,为破解合作难题打下了基础,从而对当前农民专业合作社的发展具有启示意义。我国现阶段农民专业合作社的合作处于第二阶段即富裕型合作,这种合作处于小块农地的传统小农向适度规模化的农民转变阶段,农业机械化、科学化水平、信息化水平正在不断提高,农民也处于代际更替之中。[39]农民正在走向现代化,即使是蔬果花卉和特种种养的小农也不再是传统的小农,而是在迈向现代小农的路上,我国的园艺农业正在发展为类似中国台湾的精致农业和荷兰的花卉农业。合作需求已经不再是满足温饱,而是利用专业技术和品牌农业、精致农业和休闲农业从市场中获益的现代农民。虽然规模小,但是科学素质和合作技能也已经不再是传统小农可比。我国现代化过程中农民性格正在发生蜕变,不再是前现代农民或传统农民,而是使用手推耕耘机工作的半现代化农民。[40]283因此,中国现代农业或农业现代化乃至国家现代化都不能建基于传统小农基础之上,农民专业合作社也不能依赖于传统小农的温饱型合作。无论如何,现阶段科学文化素质低、老龄化、户均10亩左右的土地的农民,合作需求是很低的,特别是外出打工的工资性收入已经远超过了种田收入,且收入比从事农业更稳定,农民合作的需求更低,很难产生合作意识,遑论提高合作能力。目前,考虑到农民的经济实力和科学技术水平等的制约,鼓励“农业公司或龙头企业+合作社+农户”等多种形式共同发展,以后再过渡到农民合作社、合作联社及其举办的农业公司等。我国农业合作社的发展方向有三种类型:一种是大规模种植粮食作物的家庭农场组成的农民合作社,我国生育率降低、农村人口逐年减少和农业老龄化的趋势为种植的大规模化提供了条件或现实可能性;另一种是种植果蔬花卉的现代农民组成的合作社,他们个人的种养规模会小一点但仍要具备一定的经济效益,能够获得体面的收入;还有一种是从事精致农业和乡村旅游或休闲农业的农民组成的合作社。最后各专业合作社将组成跨地域覆盖全国的联合社。农民专业合作社必须立足于这样的定位与方向,从把握农民的合作需求出发,分析农民合作,探索提高农民合作意识和合作能力的方法,我们才能找到农民专业合作社健康持续发展的路径。

目前要抓好以下几个着力点:一是政策供给上,为农民专业合作社发展制定法律政策,重构国家与社会关系,形成强国家强社会的关系;二是理论研究上,重视农民合作需求的变化,有效区分农民合作类型,关注农民合作意识的培养和合作能力的提高。既要重视宏观制度、政策对农民合作的影响,又要留意本土文化因素如人情、面子等对农民合作的制约,还要加强农民合作程序、合作规范和合作技巧的研究;三是在实践上,对合作社由不规范发展到规范发展的过程有正确的认识,允许农民在合作试错中获得合作经验,在自治领域和社会组织方面等让农民有更多的锻炼机会,不能一发现农民合作社有存在不规范的地方就禁止,而要引导,否则,农民合作社不可能得到发展。毕竟,马克思说的马铃薯式的不团结的法国小农,现在已经成为现代农民,今天法国的农民在农业发展、农民权益的维护等方面发挥着巨大作用,这个过程不是一蹴而就的——从马克思形容的马铃薯式不能合作的农民已经变成了现代农民,法国农民实现这种改变花了100多年的时间。在这方面,与中国文化类似的韩国也有成功经验。韩国的新村培养运动就是注重培育农民的合作意识和合作能力,农协才发展良好。我国台湾农会、日本农协等合作组织,不仅发挥经济合作功能,其政治、文化 、社会生活等层面的合作使经济合作成为可能,从而实现农民在市场、社会中利益最大化。[41]259合作社持续健康发展也会促进社区治理,提高乡村自治水平,因为乡镇自治是在实践中确立的农民自由原则的根源。[42]3总之,运转良好的可持续发展的合作社乃至合作联社,不是自然形成的,也不会一夜实现,而是在社会经济发展背景下国家与社会关系的重构、政策支持以及在长期合作的实践中,农民得到教育与训练的结果。