辽宁瓦房店金刚石矿床50号岩管地质特征及找矿预测

2020-11-02刘礼广吴大天

刘礼广,吴大天

(1.辽宁省第六地质大队有限责任公司,大连 116200;2.中国地质调查局沈阳地质调查中心,沈阳 110032)

0 引言

辽宁省是中国金刚石矿产大省,目前已在辽南瓦房店、辽北铁岭、辽东桓仁及辽西葫芦岛等地区发现了含金刚石的金伯利岩[1]。至2019年,瓦房店金伯利岩矿田已发现4个金伯利岩成矿带和120个岩体,其中1~3号金伯利岩成矿带分布金伯利岩岩管24个、岩脉89个,永宁地区分布(疑似)金伯利岩岩脉7个[2]。目前,已评价了4个大型原生金刚石矿床和3个中小型第四系冲积砂矿床,提交金刚石储量1 221万ct,占全国金刚石储量的52%,是中国重要的金刚石产区[3]。1974年,辽宁省第六地质大队发现的50号岩管是目前亚洲最大且经济价值极高的金伯利岩型金刚石矿床,金刚石质地优良,含Ⅱ型金刚石比例较大,宝石级金刚石占62%,准宝石级金刚石占13%,工业用金刚石占25%,金刚石平均品位为1.54 ct/m3。1976年,提交(B+C)级金刚石原生矿储量3 898 205.511 ct[4],从勘查、开采到闭坑经历了28年。2002年,辽宁瓦房店50号岩管矿区开采完毕,现已闭坑。本文根据探采实际资料,系统总结了50号岩管的地质特征,对在辽南地区进一步开展金刚石找矿工作具有重要参考意义。

1 地质概况

1.1 地层

瓦房店金刚石矿区地层为元古宙下震旦统南芬组与桥头组,上覆桥头组与下伏南芬组呈整合接触[5]。南芬组以页岩为主夹粉砂岩,分布在50号岩管南西部。桥头组以厚层石英砂岩为主夹薄层粉砂岩,在矿区广泛出露[6]。50号岩管围岩为桥头组厚层石英砂岩夹粉砂岩和页岩。桥头组在岩管南西侧倾向为NE 45°~55°,在岩管附近向N-S倾斜,北侧向N倾斜,倾角一般均为10°~20°,局部倾角略陡。

1.2 构造

矿区位于郯庐断裂带东侧,金州大断裂以西[7]。区内金伯利岩岩体的断裂主要有EW向、NE向和NW向3组,以EW向和NE向为主,控制着金伯利岩岩体的展布方向和矿体形态[8]。

区内金伯利岩岩体呈岩管状和岩脉状,产于不同断裂和节理裂隙中,受巨型断裂控制,沿断裂呈群呈带展布。EW向断裂长几百米至几千米,宽十几米至几十米,多数呈带或呈束分布,走向80°~90°,倾向大多向南,倾角65°~80°,空间上对金伯利岩具有控制作用,是对成矿有利的构造空间。NE向断裂走向40°~55°,倾向以NW向为主,倾角55°~80°,断裂带最长10余km,一般为几十米至几百米,带宽一般为1~3 m,最宽10~20 m,断裂面为挤压破碎带,呈舒缓波状,阶步清楚,以斜冲擦痕为主,局部具有水平擦痕,部分地段被断层穿切。其中NNE向断裂较发育,是矿田盖层构造格架,走向大多为10°~30°,呈单一构造线或呈束平行分布,大体可分为2期:第一期断裂不连续,总体走向25°~35°,倾向以NW向为主,倾角70°~80°,为逆断层,宽1~50 m,几乎纵贯整个矿田;第二期断裂在矿区极发育,展布走向10°~15°,倾向不定,倾角陡立,多数为挤压带,部分被脉岩充填。NW向断裂在该区较发育,走向一般为320°~340°,倾向不一,倾角为60°~70°,大多为高角度逆断层,宽几米至十几米,长几百米,最长10 km,具有平行排列特征。

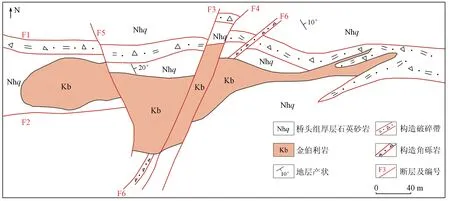

矿区构造以区域断裂为主,不同方向的断裂交织复合,对50号岩管的形成、规模、产状和形态具有控制作用。按其对矿体控制、影响及生成时间不同,可分为以下3期构造(图1)。

图1 50号岩管地质图Fig.1 Geological map of No.50 kimberlite pipe

1.2.1 成矿前期构造

EW向断裂是该区最发育的构造,形成时间早,活动时间长,展布方向稳定,多以压性-压扭性挤压破碎带或断裂带出现,在矿区南西部南芬组粉砂岩及页岩内呈褶皱现象。挤压破碎带和断裂带多由碎裂岩、糜棱岩、压碎岩和构造角砾岩组成,主压面走向为80°~95°,倾角75°~80°,倾向不定,在走向和延深上均呈舒缓波状,显示压性和压扭性特征。该组断裂沿走向延长可达3 km以上,宽2~20 m,连续性较差,多为顺时针扭动,在50号岩管北部平行于该组断裂的次一级挤压带尤为发育。

EW向断裂以F1和F2断裂为代表[9]。F1断裂分布于岩管北侧,呈近EW向展布,在矿区东段倾向南,倾角70°~85°。破碎带最宽达16 m,延长达3 km,在矿区出露长0.5 km,呈舒缓波状,属压性-压扭性挤压破碎带,被F3、F4、F5断裂切割。F2断裂位于岩管南侧,呈近EW向展布,倾向NNW,倾角70°~81°。破碎带宽1~3 m,在矿区出露长0.3 km,属压性-压扭性断裂。在+60 m坑道可见既控制矿体又破坏矿体现象,如在101勘探线与100勘探线(图2)之间的沿脉坑道中见斑状富金云母金伯利岩呈脉状充填于F2断裂中,在脉壁又见平行矿脉的后期活动迹象,并向东切入岩管中。

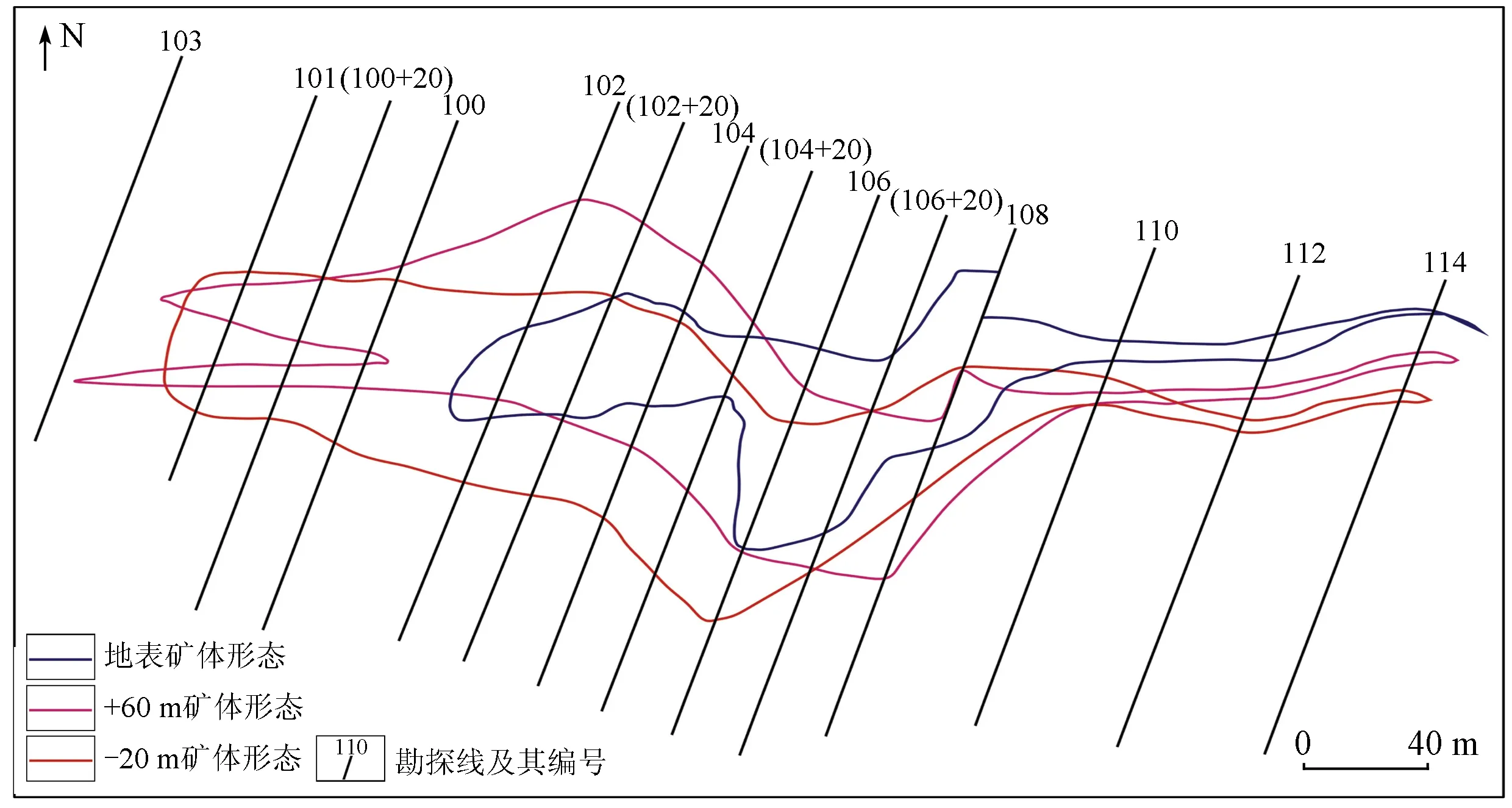

图2 50号岩管不同标高矿体形态水平投影Fig.2 Horizontal projection map of the orebody shape of No.50 kimberlite pipe with different elevations

1.2.2 成矿期构造

区内华夏系发育,走向NE 45°~50°,倾向NW,倾角70°~80°,延长可达2 km,宽2~15 m,具一定规模者有13条,主要由挤压片理、密集节理、压性劈理、构造透镜体、扁豆体等构成,胶结紧密。华夏系以F6断裂为代表。

F6断裂与李店—太阳沟断裂平行展布,走向NE 45°~50°,倾向NW,倾角76°~83°,由构造角砾岩组成,结构面具有压性特征。在F6与F1和F2断裂交汇处构成了50号岩管通道,控制着岩管产状与形态。矿体中可见含围岩角砾斑状金伯利岩与金伯利凝灰角砾岩呈构造接触,接触部位有斑状富金云母金伯利岩穿插,可作为成矿构造依据。

1.2.3 成矿后期构造

NNE向断裂主要为F3和F4断裂,主裂面走向NNE 18°~25°,倾向SEE,局部倾向NWW,倾角80°~85°,宽1~4 m,延长可达1 km。该组断裂在平面和剖面上均呈舒缓波状,裂面光滑,具水平和斜冲擦痕,并有断层泥,断裂南东盘向NW方向逆冲,多表现为逆时针压扭性断裂。

NW向断裂中F5断裂为该区最晚一期断裂,主要分布在矿区北西部,呈NW向330°~340°展布。挤压破碎带宽一般为3~5 m,延长可达500 m,倾向SW,倾角70°~85°。

1.3 岩浆岩

除金伯利岩外,矿区出露的岩浆岩主要为辉绿岩。岩石呈暗绿色,辉绿结构,呈脉状或岩床状,右列雁行展布,多受NW向断裂控制,在108勘探线(图2)可见辉绿岩脉穿切金伯利岩,说明其形成时间晚于金伯利岩。

辉绿岩在矿区北东部尤为发育,长900 m,最宽50 m,与50号岩管无接触关系。虽然金伯利岩岩浆活动对地层无明显选择性,但区内各岩管均产于脆性岩石中。50号岩管下部围岩为南芬组页岩,塑性大,断裂发育,使岩管急剧收缩尖灭,并使矿脉沿层间贯入。可见,地层对矿体的形态、产状及延深具有控制作用。

2 岩管地质特征

2.1 形态、产状和规模

50号岩管地表出露在标高130~200 m的构造剥蚀低山丘陵沟谷中,被浮土掩盖,显示负地形特征。

50号岩管的展布方向呈不规则菱形状,NW向较长,SN向较短,在110勘探线往东呈脉状延长100余米。岩管纵向变化较大,从(104+20)勘探线到103勘探线,岩管在-20~+60 m标高处膨大,从102勘探线开始向275°方向侧伏,侧伏角为55°~75°。地表与+60 m标高面积比为1∶1.9,总体倾向SSW,倾角为70°~78°,在-70 m标高处急剧收缩尖灭(图2、表1)。

表1 50号岩管形态特征Tab.1 Shape characteristics of No.50 kimberlite pipe

2.2 金伯利岩特征

50号岩管金伯利岩可分为块状金伯利岩和角砾状金伯利岩,以角砾状金伯利岩为主。

斑状金伯利岩主要呈角砾状被包裹在金伯利凝灰角砾岩中,在整个岩管中无单独地质体。

斑状富金云母金伯利岩可分为2期:早期呈包裹体存在于金伯利凝灰角砾岩和含围岩角砾斑状金伯利岩中;晚期呈不规则脉状产于岩管西端。

金伯利凝灰角砾岩主要分布在岩管中上部,呈不规则似漏斗状在-20 m标高处尖灭。含围岩角砾斑状金云母金伯利岩分布在岩管四周-20 m标高以下,大部分为富含围岩角砾斑状金云母金伯利岩。

块状金伯利岩包括斑状金伯利岩和斑状富金云母金伯利岩,角砾状金伯利岩包括金伯利凝灰角砾岩、含围岩角砾斑状金云母金伯利岩和含金伯利物质角砾岩[11]。

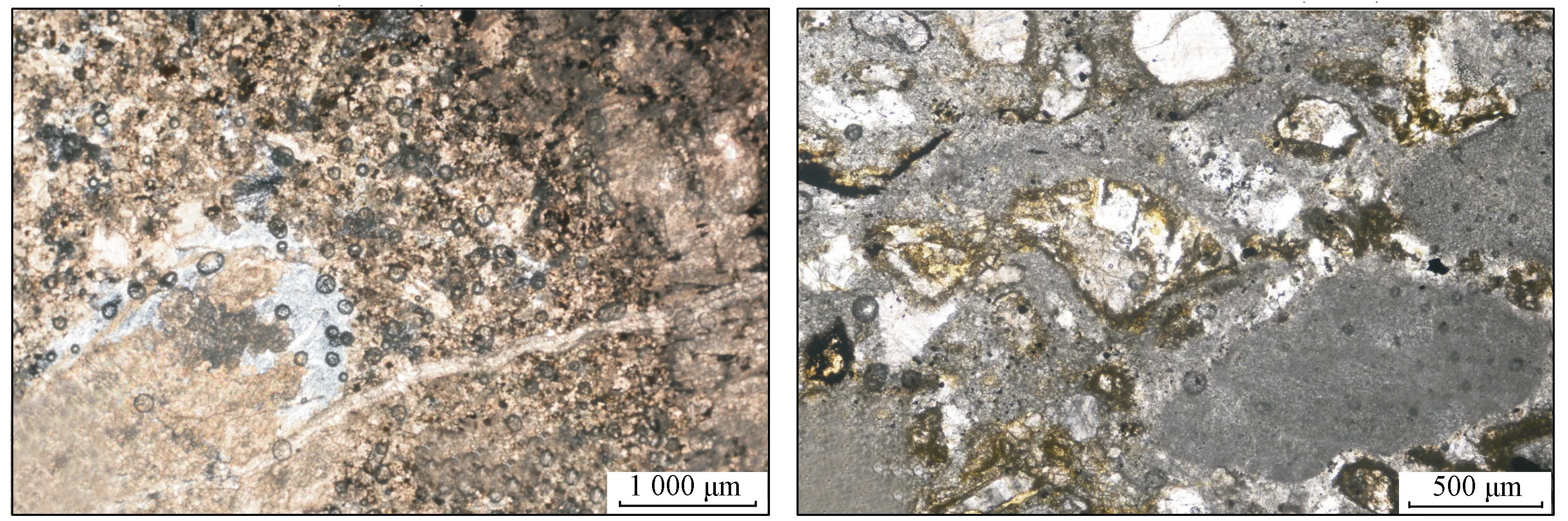

(1)斑状金伯利岩。呈暗绿色,块状构造、圆斑状结构(图3(a))。圆斑晶为第一世代蛇纹石化、滑石化、碳酸盐化橄榄石(假象)和椭圆饼状金云母。斑晶含量15%~20%,基质由第二、三世代橄榄石(假象)、铬铁矿、锐钛矿及其隐晶质-微晶质方解石等组成。

(a)斑状金伯利岩 (b)斑状富金云母金伯利岩

(2)斑状富金云母金伯利岩。呈灰绿色,地表风化后呈灰色、黄褐色,致密块状构造、斑状结构。斑晶为蛇纹石化、碳酸盐化橄榄石(假象),直径一般为0.3~0.5 cm,最大可达1 cm以上,含量2.84%~27.51%,平均含量16.78%。金云母呈淡黄色,风化后呈银白色薄片状(图3(b)),片径3~5 mm。常见椭圆形黑色次变边的新鲜镁铝榴石或镁铝榴石的蚀变产物 “绿豆”(由绿泥石、蛇纹石、碳酸盐、高岭土等组成)。

(3)金伯利凝灰角砾岩。呈灰绿色、暗绿色,强碳酸盐化后呈灰白色,地表风化后呈黄褐色,角砾状构造,碎屑结构。角砾以灰白色结晶灰岩为主,其次是粉砂岩、鲕状灰岩和窝卷灰岩(图3(c))、竹叶状灰岩和生物碎屑灰岩。局部可见早期金伯利岩角砾和镁铝榴石橄榄岩团块及金云母岩、尖晶石金云母岩、镁铝榴石金云母岩、斑状富金云母金伯利岩等同源包体(图3(c))。角砾大小一般为0.2~10 cm,含量15%~30%。晶屑多为暗绿色,以呈尖棱角状的蚀变橄榄石晶屑为主,粒径<2 mm,含量10%~30%。此外,可见少量棕黄色金云母、铬铁矿、铬尖晶石和蚀变镁铝榴石晶屑等。胶结岩屑、晶屑是碳酸盐化细粒金伯利岩,局部显示流动构造。

(4)含围岩角砾斑状金云母金伯利岩。暗绿色、灰绿色,风化后呈黄绿色、黄褐色,角砾状构造、碎屑结构。角砾以尖棱角状粉砂岩为主,其次为石英砂岩及早期金伯利凝灰角砾岩、斑状富金云母金伯利岩、镁铝榴石橄榄岩等同源角砾(图3(d))。角砾大小为几毫米至数米,含量一般为15%~50%。靠近围岩,粉砂岩角砾增多,块度变大,粉砂岩含量可达80%~90%。围岩角砾边部有滑石化、绿泥石化,胶结物为暗绿色斑状金云母金伯利岩。50号岩管各类金伯利岩的同源捕虏体可分为镁铝榴石橄榄岩和金云母岩。

(5)含金伯利物质角砾岩。为金伯利岩的伴生岩石,多数在50号岩管边缘或岩管中产出。在岩管北侧+60 m标高处呈透镜体状立附于矿体边部。含金伯利物质角砾岩为灰白色或黄褐色,碎屑结构,角砾状构造。角砾主要为石英砂岩、粉砂岩及砂质页岩,呈不规则棱角状,大小不一,含量约95%以上。胶结物主要由细碎屑及金伯利物质组成,偶见含铬镁铝榴石的蚀变产物“绿豆”。通过选矿,发现该岩石普遍含金刚石,部分岩石含矿品位达0.1~0.5 ct/m3。大部分样品含矿不高或不含矿,但样品总体含矿平均品位可达0.13 ct/m3。虽已超过最低工业指标,不过由于样品数量不足,岩石尚未作为矿体处理。

2.3 蚀变特征

2.3.1 金伯利岩自变质作用

金伯利岩自变质作用主要为金云母化、蛇纹石化、碳酸盐化、滑石化及硅化[12-14]。

(1)金云母化。金伯利岩岩浆捕虏外来组分后进行双交代,围岩角砾边缘生成了呈片状、显微鳞片状且具反吸收能力的金云母。后期生成的金云母呈叶片状、细脉状、透镜状充填于金伯利岩裂隙中。

(2)蛇纹石化。岩浆期形成的橄榄石经后期热液作用,发生蛇纹石化,仅保留晶体假象。主要为叶蛇纹石和胶蛇纹石,偶见纤维蛇纹石呈网脉状充填于金伯利岩裂隙中。

(3)碳酸盐化。主要表现为它形粒状方解石(少数为自形白云石)均匀交代橄榄石、金云母和基质;其次表现为晚期方解石脉沿裂隙充填在构造破碎带中,岩管边部碳酸盐化尤为强烈。

(4)滑石化。主要表现为显微鳞片状滑石均匀交代蚀变了的橄榄石和基质。在含围岩角砾斑状金云母金伯利岩中滑石化尤为发育。

(5)硅化。仅出现在岩管构造破碎带中或穿插于围岩中的细小金伯利岩脉中,以它形粒状石英交代橄榄石、金云母和基质。

2.3.2 围岩蚀变

围岩蚀变较弱,仅在岩管边部小裂隙及富含围岩角砾斑状金云母金伯利岩中的围岩角砾边部发生绿泥石化。

2.3.3 表生作用

金伯利岩暴露地表后,长期风化作用使岩石中的铁质析出,经氧化后形成褐铁矿,金伯利岩外貌呈黄褐色易碎土状物[14]。

2.4 金刚石品位与质量

2.4.1 品位

50号岩管金刚石平均品位为1.54 ct/m3,单个样品最高品位为6.234 ct/m3,最低品位为0.104 ct/m3,品位为0.004~0.50 ct/m3者最多(图4),变化系数为84%。

岩石类型不同,含矿性差异较大。50号岩管总体属于不均匀矿床,但同一岩石类型的含矿性较均匀。水平方向上,地表以102勘探线为界,坑道以101勘探线为界,西部含矿品位较高,东部含矿品位较低;断面方向上,地表含矿品位为1.50 ct/m3,+60 m坑道含矿品位为1.69 ct/m3,-20 m坑道含矿品位为1.36 ct/m3,-20 m以下含矿品位为1.78 ct/m3,矿体品位在垂向上变化不大。

2.4.2 质量

50号岩管金刚石含石墨包体最多,占包体总数的99.09%;此外,还含有橄榄石、镁铝榴石、铬尖晶石等包体[15],但数量极少。金刚石粒度大小悬殊,平均质量为2.57 mg(表2)。

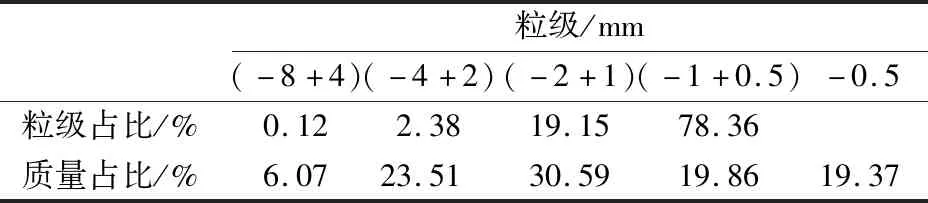

从金刚石粒级看,(-1+0.5) mm级占78.36%。从金刚石质量看,(-2+1) mm级占30.59%,约是金刚石总质量的l/3(表3)。

表3 50号岩管金刚石粒级及质量占比统计Tab.3 Statistics of the diamond particles cond quality percentage of No.50 kimberlite pipe

3 金伯利岩矿物学特征

50号岩管共有50多种矿物,根据其来源和成因可分为金伯利岩岩浆期矿物、岩浆期后热液期矿物和围岩捕虏体矿物,金刚石伴生矿物具有找矿指示意义。

3.1 含铬镁铝榴石

50号岩管金伯利岩中,镁铝榴石含量丰富,含铬量较高(1.63%~13.49%),出现富铬镁铝榴石变种。含铬镁铝榴石一般呈斑晶产出,浑圆状、圆饼状及不规则棱角状,粒径0.1~1.5 mm,颗粒表面蚀变现象发育,多数颗粒具有次变边外壳,经X射线粉晶衍射仪鉴定,外壳由绿泥石、蛇纹石及碳酸盐矿物组成。颜色以玫瑰紫色为主,其次为玫瑰色和粉红色。随着镁铝榴石颜色加深,其折光率与Cr2O3含量均增高。

3.2 铬铁矿

50号岩管中的铬铁矿属镁质富铁铬铁矿,斑状富金云母金伯利岩含量最高(可达66.32%),其次是含围岩角砾斑状金云母金伯利岩(9.65%~11.47%),金伯利凝灰角砾岩含量最低(2.84%~4.75%)。绝大部分铬铁矿呈浑圆状、半浑圆状或沿二次对称轴拉长、沿三次对称轴压扁的颗粒,颗粒大者粒径可达1.5 mm左右,小者粒径仅为0.15 mm左右,大部分颗粒粒径为0.2~0.5 mm。

铬铁矿为黑色,贝壳状断口,断面呈沥青光泽、金属光泽或半金属光泽,粉末为棕色。铬铁矿是电磁性矿物,由于表面或内部裂隙含磁铁矿杂质而显磁性[16]。绝大部分表面有麻点状蚀变现象,普遍具碳酸盐、蛇纹石的白色粉末状薄膜。铬铁矿绝对硬度为707.6~1 290,摩氏硬度为6~7.5,密度为4.5~4.81g/cm3,折光率为2.099~2.174,钠光下反射率为11.0%~14.6%,晶胞参数为8.310 6~8.331 6 Å(1 Å=10-8cm)[6]。

3.3 锐钛矿

50号岩管各类金伯利岩中锐钛矿含量较少,一般呈细粒(粒径0.2 mm以下)集合体,极个别呈双锥体,半透明,晶面具横纹,金刚光泽,灰黑色,密度为3.80~3.98 g/cm3。锐钛矿TiO2含量为76.00%,Fe2O3含量为2.60%,Nb2O5含量为1.05%,Ta2O5含量为0.10%,含微量Cr2O3。

3.4 碳硅石

50号岩管碳硅石含量总体较低,仅斑状富金云母金伯利岩中碳硅石含量相对较高,呈蓝色和绿色不规则碎块状,其中1粒呈六方板柱状,透明-半透明。粒度一般为0.1~0.4 mm。

4 岩石化学及微量元素特征

4.1 岩石化学特征

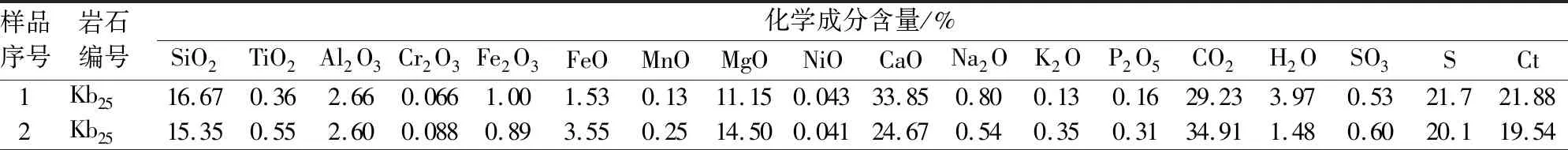

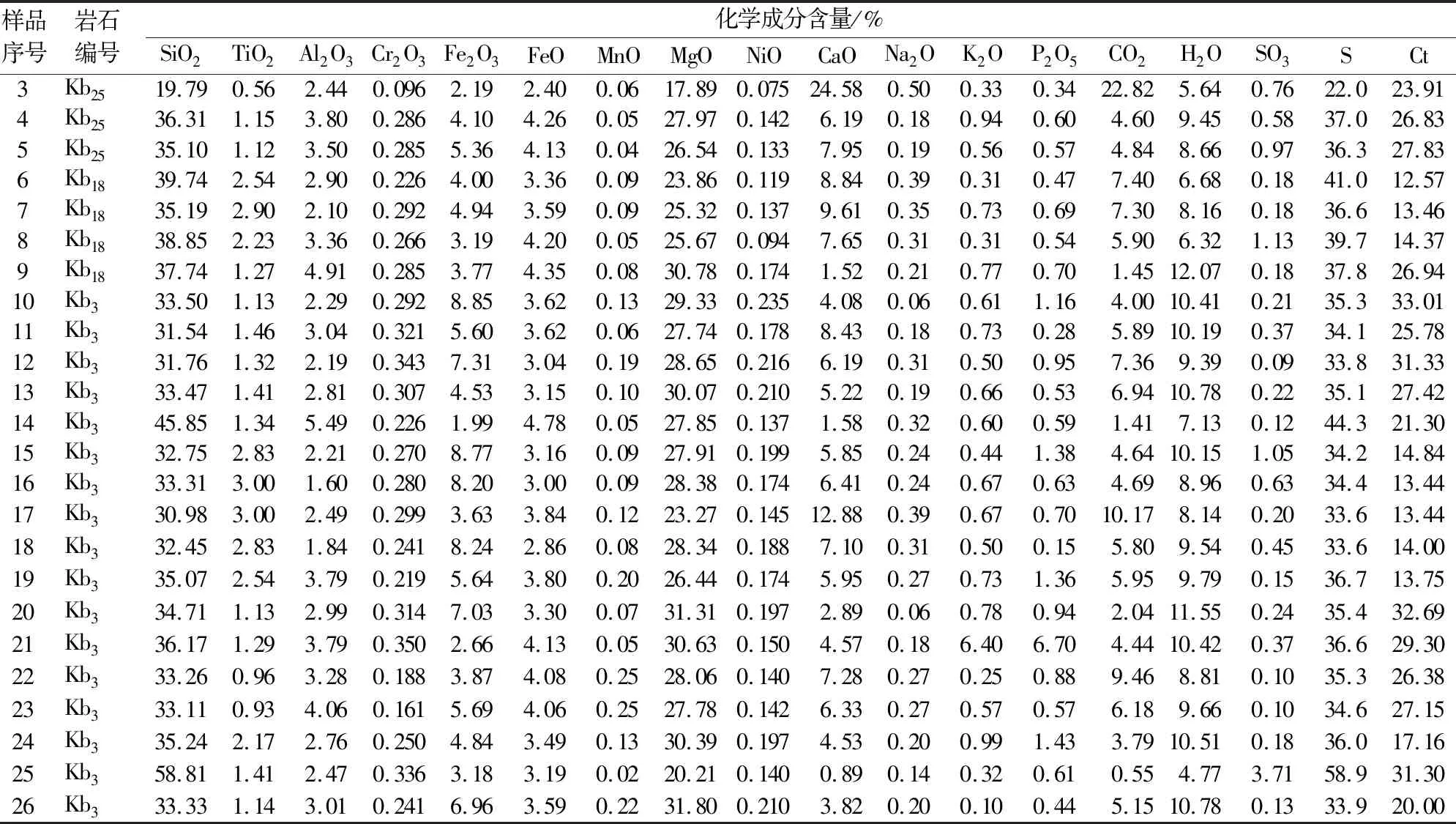

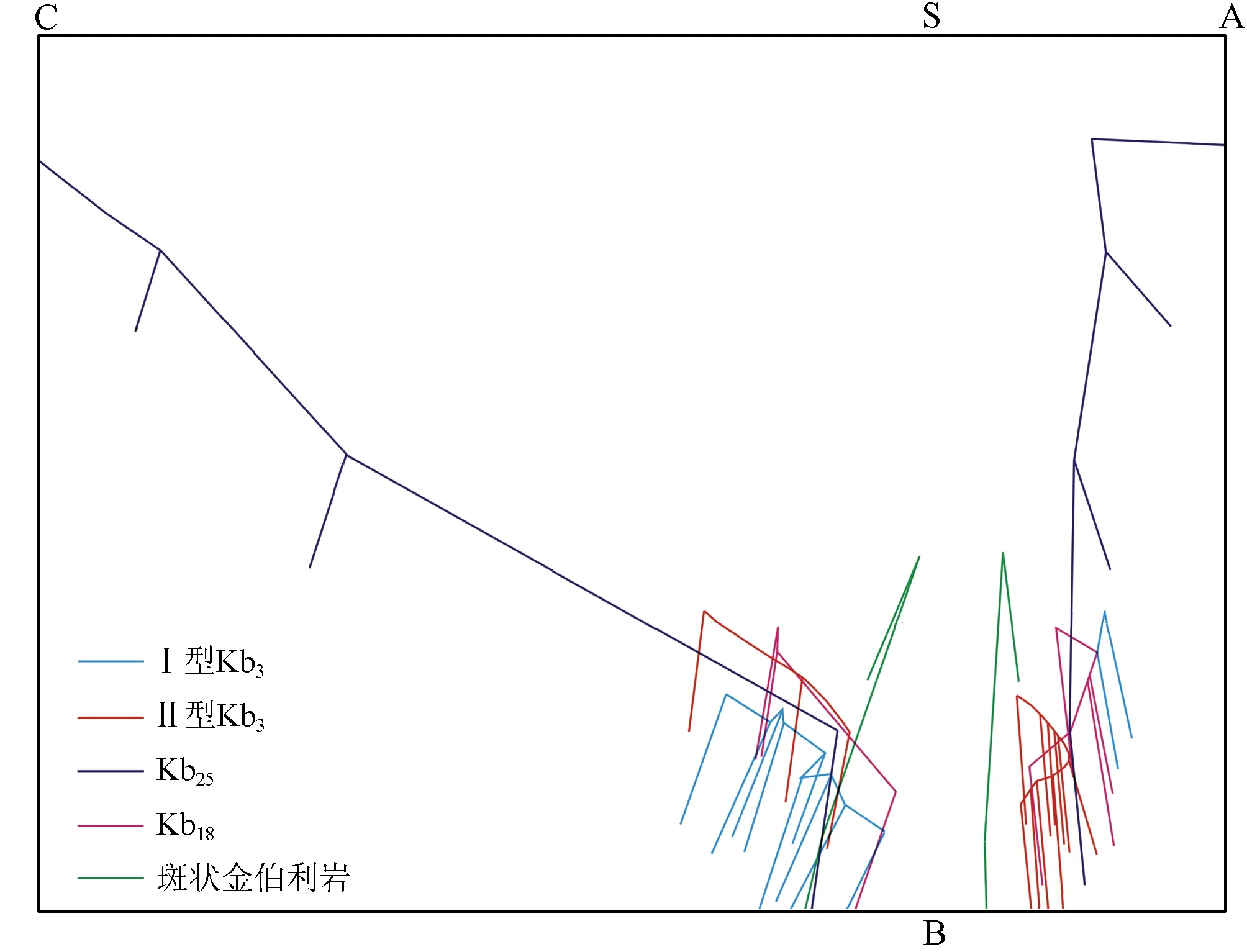

对50号岩管采集3类26个岩石样品进行岩石化学分析(表4),每类金伯利岩的向量分布均各具特点(图5)。金伯利凝灰角砾岩(Kb25)的向量连线最醒目,无论在A与B面还是C与B面,连线由上至下纵贯其中,表明超基性成分值摆动幅度较大。碳酸盐化金伯利凝灰角砾岩超基性成分值较小,分布在上部。滑石化、蛇纹石化及碳酸盐化混合金伯利凝灰角砾岩超基性成分值较大,分布在下部。

表4 50号岩管金伯利岩岩石化学成分分析结果Tab.4 Petrochemical comosition analysis of No.50 kimberlite pipe

(续表)

图5 50号岩管金伯利岩岩石化学成分分解Fig.5 Decomposition diagram of petrochemical composition of No.50 kimberlite pipe

4.2 微量元素特征

50号岩管各类金伯利岩中微量元素含量差别不明显。铬、镍、钛在金伯利凝灰角砾岩中的含量较低,在含围岩角砾斑状金云母金伯利岩中的含量略高,在斑状富金云母金伯利岩和斑状金伯利岩中的含量最高。

5 金伯利岩含矿性

5.1 矿物学

(1)主要造岩矿物对含矿性的影响。金伯利岩中橄榄石斑晶(假象)含量与金刚石含量之间呈明显正相关,其中第一世代橄榄石(包括捕虏晶和晶屑)与金刚石之间的相关性最显著。第一世代金云母与金刚石呈不明显负相关。第二世代金云母、磷灰石及磁铁矿等与金刚石呈不同程度的正相关。50号岩管中斑状富金云母金伯利岩含矿富,其第一世代橄榄石斑晶的含量也较高(平均含量24.64%),显著高于含矿较差的金伯利凝灰角砾岩(平均含量5.89%)和含围岩角砾斑状金云母金伯利岩(平均含量14.47%),表明第一世代橄榄石与金刚石密切相关。

(2)主要伴生矿物对含矿性的影响。一般情况下,金伯利岩岩管中的铬铁矿和镁铝榴石含量越高,金刚石含量越高,锐钛矿含量越高,金刚石含量越低。50号岩管也是如此,镁铝榴石的含铬量越高,金刚石含量也越高。

5.2 岩石化学

50号岩管金伯利岩由于蚀变和风化强烈,主要化学成分含量变化较大。岩石的超基性组分MgO和Fe2O3与金刚石呈正相关,碱质组分A12O3和Na2O与金刚石呈负相关,表明金伯利岩超基性程度高对形成金刚石有利,而碱性程度高对形成金刚石不利。此外,CaO、CO2和SO3与金刚石呈负相关。

5.3 微量元素

通过对金伯利岩样品微量元素和金刚石含量进行统计,发现:Cr、Ni、CO等超基性指示元素与金刚石含量呈正相关,其中以Ni最为显著;Ti、Zr、Ba等基性、碱性指示元素与金刚石含量呈负相关。此外,Mn、Sn与金刚石含量呈正相关。

5.4 生成环境及异源物质混入程度

超浅成爆发成因的金伯利凝灰角砾岩,是在温度和压力(特别是压力)迅速降低的情况下生成的,这种环境不利于金刚石的保存,所以金刚石质量和颗粒含量均较低,平均质量较小。含围岩角砾斑状金云母金伯利岩是在较低温度的压力条件下形成的,同时有大量异源物质混入,其金刚石含量较低。

6 深部找矿预测

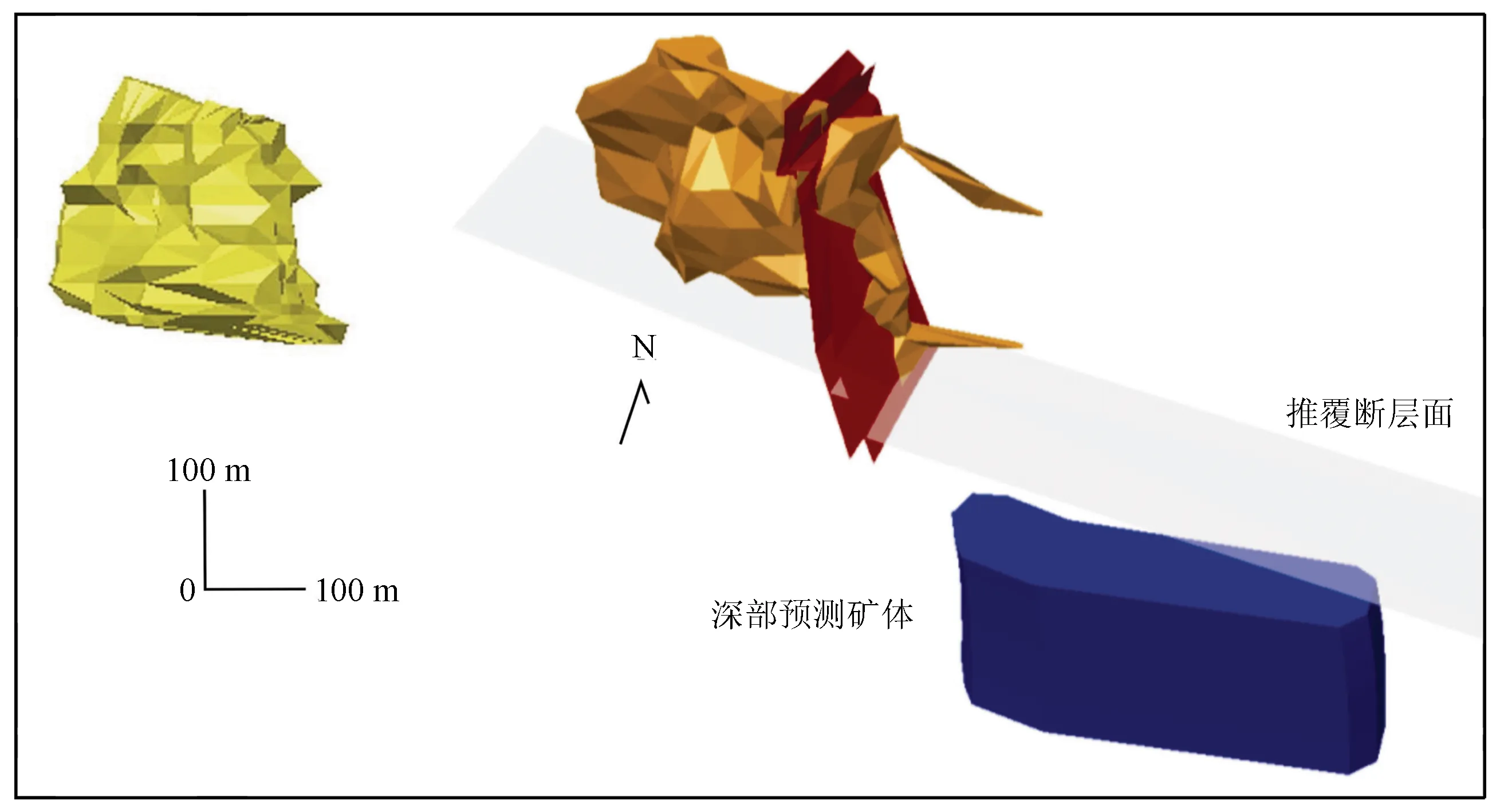

50号岩管是断裂错断形成的,不是岩体根部[17],50岩管在-70 m标高处急剧收缩尖灭。结合以往钻孔资料,建立了50号岩管三维地质模型(图6)。50号岩管在EW向剖面上呈底部西侧上翘、东侧拖尾的蝌蚪状,在SN向剖面上呈略南倾近直立厚板状,推测是受EW向推覆构造作用影响形成的。通过三维建模,认为50号岩管可能受构造运动影响发生断层错位,其东侧还应存在对应的下部金伯利岩体,说明已开采闭坑的50号岩管并非岩体根部,预测岩管东部600 m深处存在50-1号金伯利岩体。

图6 50号岩管三维地质模型[17-18]Fig.6 Three-dimensional geological model of No.50 kimberlite pipe[17-18]

7 结论

(1)50号岩管受断裂控制,EW向断裂为导矿、控矿和赋矿构造,NE向断裂为控矿构造,NNE向和NW向断裂为矿体破坏性构造。岩管地表呈不规则菱形状,在-20~+60 m标高处膨大,在-70 m标高处急剧收缩尖灭。

(2)水平方向上,50号岩管西部含矿品位较高,东部含矿品位较低;垂直方向上,50号岩管含矿品位变化不大。

(3)通过三维建模发现,50号岩管在EW向剖面上呈底部西侧上翘、东侧拖尾的蝌蚪状,在SN向剖面上呈略向南倾近直立的厚板状,推测50号岩管并非岩体根部,而是受EW向推覆构造作用影响发生断层错位,在东侧600 m深处存在50-1号金伯利岩体。

致谢:本文得到了辽宁省第六地质大队许洪斌教授级高级工程师、辽宁省地质勘查院张国仁教授级高级工程师和中国地质调查局南京地质调查中心杨献忠教授级高级工程师的精心指导,在此表示由衷感谢。