乐安:古村与樟林的山水气质

2020-10-30

从抚州市沿抚吉高速一路向西南出发,大约一个小时便能到达到乐安县。这是一座以丘陵、山地为主,盆地、谷地广布,略带平原的典型江西县城,与地形图上先入为主的纸上形态完全符合。沿途最常见的便是曲线柔和的溪流,让我这个北方人大开眼界,而那些海拔高度只有几百米的小山,远远望去连绵不绝,走近一看在缓岗洼地的比衬下仍显伟岸。登上石桥寺后山山顶,这片历史悠久、开合有度的土地尽收眼底。中国民间风水之术始于江西,而有着千年历史的、倡导“快乐安康”的乐安又何尝不是一块风水宝地,一处仙居之所呢?我要讲的关于乐安的故事,便要从这里开始了。

千古第一村 山河造就的沉潜与通达

流坑村位于乐安县西南部,距县城38公里。我们很早便出发,驾车沿乡间公路行驶40分钟左右就到达了目的地。远远望去,淡墨色勾勒出群山的形状,背景是单纯的蓝天和白云,古村林木苍翠,弥漫在清晨既轻又薄的雾中,宛如仙境一般,“绿树村边合,青山郭外斜”大概就是眼前这个样子吧。看到古村的晨景,我这才明白为什么当地朋友建议我们一定要赶早而来:村头地势较高,就在一座小山包上,此时数棵高大的香樟庇荫下的古屋飘起缕缕炊烟,轻盈缭绕,袅袅摇曳着向上空散去。大家纷纷拿起相机——这真是绝佳的拍摄题材,而古村平常的一天也在这晨烟中开始了。

缘何是千古第一村

从卫星地图上看,流坑的祖山雩山山脉自赣南蜿蜒而来,在乐安西南境内跌而复起,围成数个群山环抱的小盆地,流坑便占据了其中之一。它背靠金鼓峰,从东南方奔流而来的乌江又对它形成三面合围之势,村盘就错落有致地分布在这东南北三面环水、西侧一面依山的“半岛”之上,抱水枕山,自成天地。

在江西探访古村时间久了,每到一村我总喜欢问“这村子姓什么”。村子自然是没有姓的,可村民有姓,村子越古老,村姓越单一。它是村子的血脉传承、文化符号,也是村民最终的精神归处和共同的灵魂之龛。譬如流坑,就姓董。

一千多年前的五代南唐异元年间,一位叫董合的人来到这里,慕其风水形胜,率族人在此定居,成为流坑的开基祖,自此流坑也成了董氏单姓聚族而居的血缘村落。董氏尊西汉大儒董仲舒为始祖,又认唐代宰相董晋是他们这一脉的先祖。族谱有明确记载,董晋之孙董清然为避唐末战乱,由安徽迁入江西抚州的宜黄县,其曾孙董合又迁至流坑。相较于中原的动荡纷扰,这青山绿水、沃野良畴的流坑自然是栖息耕读的理想之地。后历数代经营,逐渐擘划出一处规模庞大的村落,在赣中腹地的青山绿水之间写下了极有中国味道的古村故事。

行走在鹅卵石铺成的古村道上,一路尽是古朴苍劲的老宅。一堵堵砖墙依然是原生“肤质”,伸手仿佛就能触摸到历史的印记。遥想当年,徐霞客也曾像我一般行走于这些细巷,流坑的规模之大、人烟之稠、建筑之规整、商业之繁荣、董氏之显赫与富庶让这位一生探幽寻秘的旅行家惊讶不已,反手便在游记中点了一个赞:“其处阛阓(huáhuì,即街市)纵横,是为万家之市,而董氏为巨姓,有五桂坊焉。”

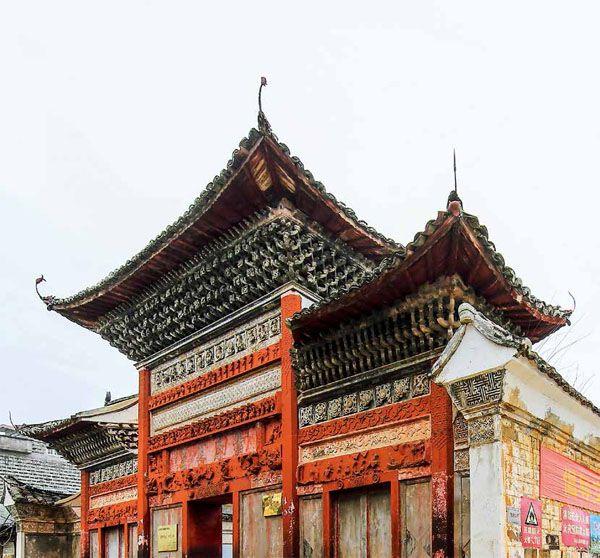

如今,那样的风光已成过日艮烟云,但流坑的精华仍在——各类建筑遗址300多处,其中明代建筑就有19处,重要文物321件。状元楼、翰林楼、“理学名家”宅、文馆等不少纪念性文化建筑,再加上数量众多的匾额楹联和家藏文物,使流坑古村成为一座珍贵的历史文化宝库,被专家誉为“中国古代文明的缩影”。这也就难怪我没走几步就辨不清方向,如进入迷宫一般。村民介绍说,村子的格局是从南向北延伸的,七条东西向的巷道与龙湖旁一条南北向的竖巷彼此相连,形成七横一纵的梳子形状,其间又分布着许多密如蛛网的小巷,形成了棋盘式格局。从前,董氏族人是按房派宗支分巷居住的,七条横巷,东建码头,西设望楼,既可接纳江风、阻隔来自北方的冷空气,为村域营造温暖宜人的小气候,又具有防御外敌的功能。码头边,几个孩子正光着屁股在打水仗,老奶奶们边拉家常边捶洗衣裳,这是一座“活”着的古村,烟火气十足。

流坑其名

乐安县有不少的地名中都含有“坑”字,其意义为溪涧、山谷。乐安水系发达,逐水而居、依“坑”聚落是早期移民的主要选址方式,流坑也不例外。初建村时,因村后河中有一大石头,故取名瑶石村,明代时村民根据地势改今名。古人认为水是财富的象征,流水入坑,想来也具有“财富汇聚”的美好寓意。

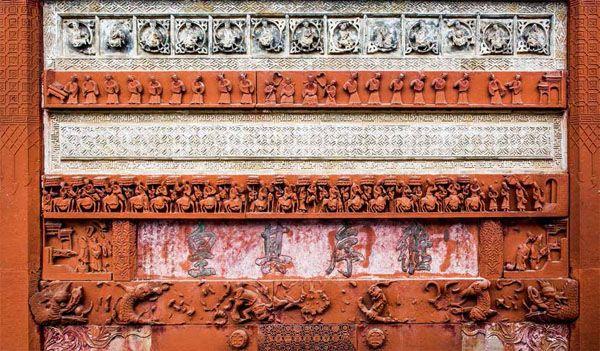

村中的民居皆为一层半的砖木结构,其格局多为二进三开间,一堂一厅,堂前都有一方天井,既可采光通风,又取四水归堂之意,也就是俗语所说“肥水不流外人田”。站在院落的天井中抬头仰望,青色砖瓦中的蓝天白云顯得格外分明。而最吸引我的还是随处可见的各类木雕、砖雕与石雕,其中有麒麟、凤凰、花卉、瓜果等吉祥式样,大小不一,疏密有致,色调典雅,都带着一种和谐的美,透露着村落往昔的富庶昌盛。除民居外,村中还有宏伟大气的祠堂,有精致小巧的庙宇,有牌坊、楼阁、戏台、书院、桥梁、古井等设施,甚至还有村墙门楼可供守望,所以说它是一座微缩版的城池也无不妥。在这些古代建筑之中,贮存和传承着的是千百年的文化、艺术、信仰、技艺,这样历经沧桑的传承,大概就是一座地处偏僻的古村能被称为“千古第一村”的原因,也是人们不远千里蜂拥而至的缘故吧。

意趣盎然的理水智慧

听村民讲,当地人很喜欢在天井内放养乌龟,乌龟经常在沟渠里活动,可起到天然的疏通作用,所以不管下多大的雨,汇到天井的水都能快速排出。

原来,看似平实的巷道下,还有着错综复杂、自成体系的暗沟暗渠,它们环环紧扣,共同组成了实用的“生态理水系统”。按着村民指点,我找到了水系汇集之处——村中人工挖掘的龙湖。龙湖侧壁上有许多排水孔洞,便是出口,雨水、污水经过龙湖的自净系统,由南而北流去,最终排入乌江。这套奇特的结构称为“活水排形”,不仅有效避免了村内水涝,让整座村庄始终处于清流畅通,与自然相亲相近的良好环境之中,同时也减少了对乌江的污染,至今仍在发挥作用。

提到龙湖,就不能忘记一位被民间半神化了的“学者”杨筠松。他是唐末五代人,以丰富的地理堪舆学说为世人所敬重。正是在他的指点下,董合才举家搬迁到了“负阴抱阳、背山面水、藏风聚气”的流坑,同时他也指导董氏家族利用南高北低的地势在村中安置下一方池塘。龙湖就是在明朝后期,董燧率族人在原池塘的基础上整修的人工湖,由于它弯弯曲曲像条龙,所以叫龙湖。它起到的作用是消防、排污和调节温度。由于流坑古村的房屋均为明清古建,古建内部均设有天井,天井里面有下水道,污水通过下水道流入龙湖,经生物净化后再汇入乌江,有效地保护了江水免遭污染。龙湖可以说是一座天然的污水处理厂,是古代劳动人民智慧的结晶。我随手拍了一张照片,溪水、汀步、黛峦、老树、古屋、深院、幽径、野花全部同框,画面中几位村民坐在湖边闲叙——这样的滨水空间正是此间世代相传的精神场所;流坑也因水而灵,成了类似王安石笔下“平岸小桥千嶂抱,柔蓝一水萦花草,尘不到,时时自有春风扫”一样的世外桃源。

农商耕读文化的荣光

在以古村落众多而著称的江西省中,出过30名以上进士的村子仅有4个,流坑德是其中之一,且是唯一一个文物遗址保存如此完好的村落,其辉煌历史在全国也属罕见。

流坑的历代先民,均以农耕为基础,因科第而勃兴,凭攻读才显达,历经商则致富,所以流坑历史上一直都是仕宦鼎盛,人才辈出,有“一门五进士、两朝四尚书、文武两状元、秀才若繁星”和“欧(欧阳修)董(流坑董氏)名乡”之美称。史料记载,全村共出过文、武状元各1人,进士34人,举人78人;官至副宰相的1人,尚书4人,知府11人,知县36人,登科入仕者更是不计其数。而这其中,又数两宋为高光时刻,出进士26人,特奏名(即多次不中特赐者)21人,举人68人,还有其他名堂的显贵50多人,所谓仕途大开,达到极致。文天祥曾有诗题流坑:“金鼓峰前草木齐,流坑原是古流溪。大宋老僧何处去?壁上东坡画者谁?”对两宋人文荟萃的流坑向往不已。到了明清时期,流坑村利用乌江的水上交通便利经营竹木贸易后,财力雄厚,富甲一方,但捐官、兴教、办学依然是村民最热衷之事。后人称,论学殖深厚,董氏一族不在抚州王(安石)、乐(史)、晏(殊)等名家望族之下,甚至还有所超出,即所滑“江以右称文献世家,必以乐安董氏为最”。

据不完全统计,从宋初到清末,村中书塾、学馆历朝不断,明万历时有26所,清道光时更是达到了28所之多。大家可以想象一下,一个村子有28所学校是一个怎样的概念。龙湖畔的文馆是村内最大的书院,它的门前竖立着两对旗杆石,历经时光的沟沟坎坎,骄傲地将往日的家族尊严传递给我们。大门上高悬着“儒林发藻”的牌匾大门,我跨过高高的门槛走入馆内,董氏辉煌的家族历史在我面前徐徐展开。整个文馆雅致、庄重,悬挂着董氏家族300多位名人的画像和简介,从开山始祖董合、第一位举人董文广、进士董淳一直到新中国成立后的国家副主席董必武,这些先贤的事迹可谓光耀史册。

99岁高龄的进士

清朝时流坑村人董光乾屡试不中,却越挫越勇,当他以99岁高龄再次踏入考场时,同治皇帝感其年迈志坚,特赐进士。如今在流坑村的“进士光荣榜”上他依然保持着两项纪录——流坑村最老、最后一个进士。

傩舞

流坑的“傩文化”始于北宋年间,在当地是一种驱鬼辟邪的活动,具有珍贵的民间文化意义。相传,在900年前的北宋元祜年间,身任监察御史的董敦逸奉旨出使契丹议和,返朝时,他把当地的跳傩仪式带回京城。不久,敦逸被奸臣谗言中伤,罢官回乡,回乡时把傩具带至流坑,并向村民传授跳傩仪式,一直相传至今,被村民视为一种驱邪祈福、强身健体的活动,同时也为研究我国早期傩舞提供了标本。

带着神秘符号的流坑傩舞

我正在龙湖边拍照,忽然远远地飘来一阵鼓乐声,甚是热闹。循声而至,原来是村内的古戏台正上演传统的傩舞。

由于傩舞特殊的功能性,所以表演起来也有着极强的仪式程序和规范,丝毫不能出错。演员穿着厚重的戏服,头戴实木面具,手持与角色相匹配的兵器和道具,演出前燃烛上香,点炮祭拜,不会因天气冷暖而有丝毫怠慢。傩班有一支由管弦乐和打击乐器组成的完整的乐队,整场傩舞也在不同曲牌音乐的伴奏中完成。这种短小的地方戏借助夸张的面具和独特的唱腔竟然表现出了相当令人震撼的效果。虽然戏文看得不是很明白,但神仙赐福、天兵天将缉拿小鬼、善良的老和尚规劝顽皮的小和尚之类情节却大致能理解,也不枉台上大汗淋漓的演出了。

傩舞是流坑景区的表演项目,只要观看的游客达到一定数量,演员就开演。傩班中甚至有年过古稀的老人,他们认真而执着地坚守着自己的角色,或敲击着锣鼓,或挥舞着兵器“上阵杀敌”,或吹奏着前辈传下来的笛子和唢呐。演出结束,他们早已汗流浃背,但在与我们的闲叙中依然饶有兴趣地讲述着自己的学艺故事和关于傩舞的傳说,还一遍遍地强调:这都是老祖宗留给我们的珍贵遗产,千万不能丢啊。当然,傩班里也有中青年的后辈,他们自觉地担负起了传承傩戏的重任,努力向老师傅们学习,用实际行动践行“一定不让傩舞失传”的诺言。如今,乐安傩舞已被列入国家非物质文化遗产名录,越来越多的人开始关注和研究它,也在为它的传承出谋划策,贡献力量。