后注浆技术在某商业中心试桩工程中的应用研究

2020-10-30张建书马书杰文石命

张建书,马书杰,文石命

(1.郑州市建设工程质量检测有限公司,河南 郑州 450052;2.河南省基本建设科学实验研究院有限公司,河南 郑州 450016)

0 引言

后注浆技术作为桩基工程,尤其是对于钻孔灌注桩,是提高承载力的一种非常有效的方法。20 世纪 60 年代,国外学者开始报道了通过钢筋混凝土桩孔内注浆技术提高单桩承载力,后来,该项技术在国内也陆续应用在各种工程当中。沈保汉[1]对后注浆桩技术的产生与发展进行了归纳和总结,文石命[2]提出了后注浆钻孔灌注桩在工程中出现的质量问题及注意事项,提出了后注浆桩的处理方法,夏群[3]总结了后注浆施工工艺关键参数的确定方法和现场施工质量控制的关键环节,杨彦东[4]对后注浆技术提高机械旋挖钻孔灌注桩单桩竖向抗压承载力进行了阐述,邓岳飞等[5]对后注浆与非注浆单桩竖向抗压极限承载力及侧阻力进行了对比分析。对于后注浆技术而言,承载力提高的来源主要分为桩侧和桩端注浆,桩侧注浆主要表征为压密和劈裂,它是通过注浆使桩周土体固结密实,增加桩土体系的摩阻力;桩端注浆主要表征为压密和渗透,使桩底沉渣及桩端附近土体密实,产生“扩底”效应,使承载力明显提高,为地形复杂或承载力较高的基桩使用提供了有力保障。

1 工程及地质概况

1.1 工程概况

拟建工程位于郑州市经济技术开发区,介于城市中心区两条主干路之间,拟建建筑设计为:整体框剪结构,上部主体结构 34 层,下部为 3 层地下室。该工程基础采用桩-筏基础,桩型为泥浆护壁成孔后注浆灌注桩。根据设计及规范要求,在工程桩施工前先施工了 6 根试桩(其中3 根未进行注浆,3 根桩侧和桩端均进行了注浆),混凝土设计强度等级为 C 40,设计桩顶标高为-17.720 m(绝对标高 80.880 m),设计桩径 D=600 mm,设计桩长分别为(未注浆)L1=35.00 m、(后注浆)L2=35.82 m。桩端持力层位于第 14 层粉质黏土层并进入持力层≥ 1.50 m。1、2、3 # 试桩为未注浆桩,设计极限承载力 7 500 kN,4、5、6 # 试桩为复合(桩侧和桩端均注浆)后注浆桩,设计极限承载力 7 800 kN。6 根试桩桩位平面布置示意图如图 1 所示。

1.2 地质概况

根据钻探、标贯、静力触探及室内土工试验成果,拟建场地 75 m 勘探深度范围内地层均为第四系,按岩性及力学特征分 16 层,在 16 层范围内,各层土性质、形状、密实度、土层厚度及层底埋深如表 1 所示。

图1 试桩桩位平面布置图

2 后注浆施工技术要点

1)钻孔灌注桩注浆主要施工工艺流程为:钻孔→钢筋笼制作→设置注浆管→灌注混凝土→疏通注浆管→ 注浆。

2)注浆管制作。注浆管一般采用直径为 25.0 mm 的黑铁管或无缝小型钢管,接头采用丝接,顶端和底部采用盖帽进行封堵,能够承受 1 MPa 以上静水压力。注浆管的长度一般要比钢筋笼长 500 mm 左右,底部长出钢筋笼 50 mm 左右。

3)注浆管的布设。一般情况下按图纸要求进行。当布设 2 根注浆管时,先将 2 根注浆管对称安装在钢筋笼的外侧。在钢筋笼安放过程中要注意对压浆管的保护,尤其是喷头部分应增加混凝土垫板对其进行保护,以免破裂造成压浆孔堵塞后无法正常注浆。

表1 土层指标概况明细表

4)注浆施工时间。根据多个工程实践证明,在注浆土层中,由于水泥浆注浆时工作压力问题,往往不能真正保证桩体的注浆效果,为了避免注浆时水泥浆液注入临近薄弱位置,通常情况下,注浆的基桩应在混凝土灌注结束后 7 d 进行。

5)注浆顺序。注浆时最好采用整个工程桩一次性进行注浆,注浆应先施工周围桩,再施工中间桩;注浆时采用 2 根桩循环,即先注第一根桩的 A 管,注浆量约占总量的 70 %,注完后再注二根桩的 A 管,然后依次为第一根桩的 B 管和第二根桩的 B 管,依此类推交替进行注浆。

6)注浆主要技术要点。灌注桩后注浆施工技术应满足终止注浆条件要求[6],即:①在满足设计注浆压力条件下,注浆量达到设计要求;②注浆总量已达到设计值的 80 %,且注浆压力达到设计注浆压力的 1.5 倍并维持5 min 以上;③注浆总量已达到设计值的 80 %,且桩顶或地面出现明显上抬;④多根注浆管的注浆量仍达不到上述要求时,应实行间歇注浆以达到设计注浆量为止,若多次间歇注浆仍不能达到设计值的 80 %,则注浆压力连续达到 8 MPa 且稳定 3 min 以上,该桩终止注浆,同时对临桩加大注浆量。

3 试桩静载试验结果

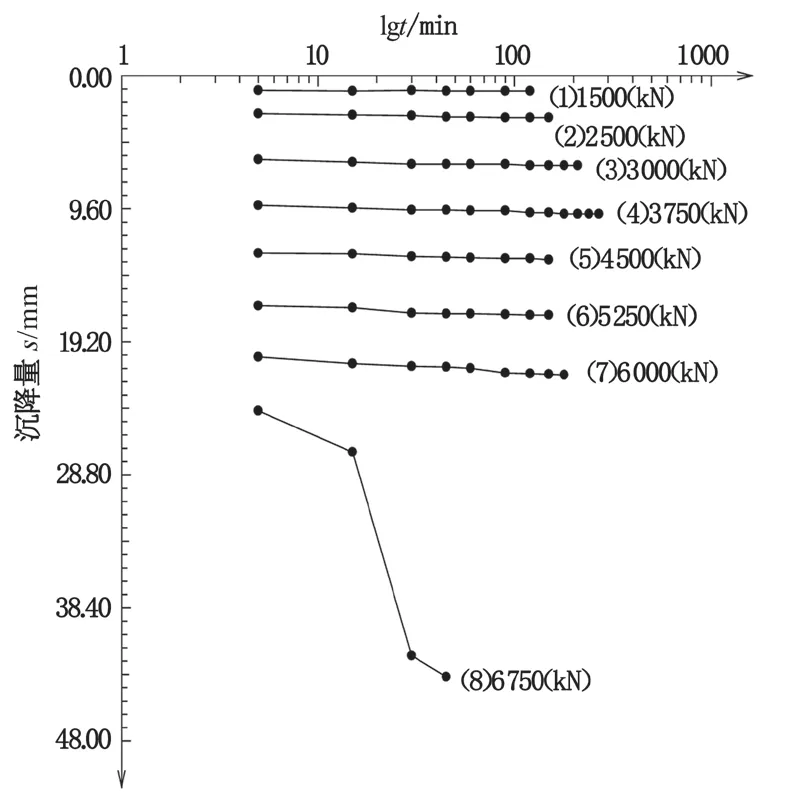

本次静载检测数量为 6 根,桩径 600 mm,其中未注浆试桩设计桩长 35.00 m,设计单桩竖向抗压极限承载力为 7 500 kN,后注浆试桩设计桩长 35.82 m,设计单桩竖向抗压极限承载力为 7 800 kN。桩号 1、2、3 # 试桩为未注浆,4、5、6 # 试桩为后注浆。依据单桩竖向抗压静载试验承载力判定标准[7],结合实测 Q-s 曲线和 s-lgt 曲线特征进行综合判定,其检测结论为:1 #、2 # 试桩极限承载力均为 6 000 kN,3 # 试桩极限承载力 6 750 kN;4 、5、6 # 试桩极限承载力均 7 800 kN。3 根未注浆的试桩极限承载力平均值为 6 250 kN,均未达到设计要求,破坏特征均为刺入破坏;3 根后注浆试桩极限承载力均为 7 800 kN(非破坏性试验),达到设计要求;具体检测 Q-s 曲线如图 2 和 3 所示,荷载分级及沉降量明细表如表 2 和 3 所示。

图2 未注浆试桩(1、2、3 # 桩)静载试验 Q-s 曲线

图3 注浆试桩(4 、5、6 # 桩)静载试验 Q-s 曲线

4 数据分析

1)分析图 2 可知,未注浆试桩(1 #、2 # 桩)静载试验 Q-s 曲线均在 6 000 kN 时曲线出现陡降段的起始点,3 # 试桩在 6 750 kN 时出现陡降段的起始点,而图 3 注浆试桩(4、5、6 # 桩)均未出现陡降段的起始点。数据表明,两种不同施工工艺的试桩在承载力的发挥上有着明显区别,按照基桩的荷载传递机理分析,3 根未注浆的试桩(1、2、3 # 桩)均为土体承载力破坏,基桩均达到极限状态,而另外 3 根注浆的试桩(4、5、6 # 桩)承载力均未达到极限状态,承载力仍有一定量的空间,存在一定潜力。

表2 未注浆试桩荷载分级及沉降量明细表

表3 后注浆试桩荷载分级及沉降量明细表

2)分析图 4 可知(由于篇幅限制,仅列出 1# 桩 s-lg t曲线图)未注浆试桩(1 #、2 # 桩)静载试验 s-lg t 曲线在 6 750 kN 时曲线均出现尾部明显下弯,单级持荷时间分别为 45 min 和 60 min 破坏;3 # 试桩在7 500 kN 时出现尾部明显下弯,单级持荷时间为 30 min 破坏;而注浆试桩 4 #(见图 5)、5 #、6 #桩均未出现尾部明显下弯。数据表明,两种不同施工工艺的试桩在单级荷载作用下沉降量随着持荷时间而发生变化,前两级荷载说明桩体处于弹性阶段,3 到 7 级荷载作用下,桩身沉降量逐渐增大,是侧阻力逐渐发挥阶段,虽然整个趋势基本相同,但就单级沉降量分析来看,未注浆桩沉降量是注浆桩的 2 倍左右,在最大荷载作用下,未注浆桩发生破坏,注浆桩未发生破坏。

图4 未注浆试桩(1 # 桩)静载试验 s-lgt 曲线

图5 注浆试桩(4 # 桩)静载试验 s-lgt 曲线

3)分析表 2、3 可知,未注浆试桩(1 # 桩)静载试验在 6 000 kN 时,单级沉降量为 4.28 mm,在 6 750 kN 时单级沉降量为 21.79 mm,2 # 试桩静载试验在 6 000 kN时,单级沉降量为 5.37 mm,在 6 750 kN 时单级沉降量为30.68 mm,3 # 试桩静载试验在 6 750 kN 时,单级沉降量为 4.85 mm,在 7 500 kN 时单级沉降量为 25.35 mm;而表 3 注浆试桩(4、5、6 # 桩)在最大加载量 7 800 kN 时单级沉降量分别为 2.12、2.59 和 2.09 mm。数据表明,未注浆桩承载力的发挥要早于注浆桩;在承载力的发挥过程中,随着持荷时间和沉降量的对比关系可以看出,由于后注浆技术的运用,注浆桩的平均沉降量远远小于未注浆桩的平均沉降量。结果证明,通过注浆可以提高基桩的承载力,减少桩的沉降量,对于降低建筑物的沉降控制起着至关重要的作用。

5 结语

1)从 6 根试桩静载试验的实测数据得到的摩阻力沿桩长的分布情况来看,未注浆桩承载力的发挥要早于注浆桩,但其趋势基本一致,符合基桩的荷载传递机理。

2)未注浆试桩和后注浆试桩的实测数据相比,后注浆试桩承载力有明显提高,桩顶沉降量和分级荷载的稳荷时间减小,卸载后回弹力度大,残余沉降量很小。本次试验的 3 根后注浆试桩的承载力比 3 根未注浆试桩平均承载力提高大于 25 %。

3)从两种桩型的静载试验结果看,后注浆试桩优势更加明显,为设计单位优化基桩参数及施工提供了依据。

4)通过注浆技术的应用,可以提高基桩的承载力,减少桩的沉降量,对于降低建筑物的沉降控制起着至关重要的作用。