世界百年未有之大变局视野下的“(准)四极”格局 *

2020-10-29郭海龙徐红霞

郭海龙 徐红霞

内容提要| 在世界百年未有之大变局的视野下,要判断世界处于多极、单极、无极还是“中美‘新两极’”的格局,其关键在于确定极的数目。综合有关论述,以最强国(美国)影响力的50%、60%、2/3作为过渡的临界点较为可行。在当今世界格局中,美、欧、中、俄、英、日、印这七大主要力量,在不同区域的经济、安全影响存在差异,即“极”的分布存在区域不平衡性。对这些差异进行赋值并与美国进行比较,可显示出其“极性”。百年未有之大变局的表现之一,就是美、欧、中、俄“(准)四极”格局隐约显现。在美、中两强之外,该格局因欧、俄强盛势头不可逆转,且英、日、印难以撼动而保持长期稳定性。

在世界格局中,“极”是基本支柱,①[俄] I. 赫里普诺夫:《正在形成的权力均衡:尚存的单极、不稳定的多极和未经检验的无极》,丁福金、刘冬青、许赟、张芬译,《俄罗斯研究》2008年第6期。判断国际局势首先要确定极的数目。而冷战后,极的数目很关键但难以定论:有无极世界(Nonpolarity)②Richard Haass, The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance, Foreign Affairs, 2008;[俄]尼古拉·兹洛宾:《世界正在走向无极世界》,《理论学习》2009年第9期;叶江:《有待深入研究的“无极化”》,《世界知识》2008年第11期。、单极世界(Unipolarity)③William C. Wohlforth, The Stability of A Unipolar World,International Security, vol. 24, 1999, p. 5; Charles Krauthammer,The Unipolar Moment Revisited, The National Interest, 2002-2003, pp. 5-17. 参见吴心伯:《冷战后中美互动模式的演变》,《美、一超多强(Uni-Multi-polarity)④一超多强是对冷战后一段时期内世界格局的一种描述,“一超”是指美国,“多强”是指中国、俄罗斯、欧盟、日本等。当前新“一超多强”格局呈现出实为“一超六强”的特征,即世界存在七大“力量中心”,分别是美国、欧盟、中国、俄罗斯、英国、日本、印度。参见[俄] I. 赫里普诺夫:《正在形成的权力均衡:尚存的单极、不稳定的多极和未经检验的无极》,丁福金、刘冬青、许赟、张芬译,《俄罗斯研究》2008年第6期。、一超一次多强(Uni-Sub-Multipolarity)、两 极 化(Bipolarity,G2)⑤C. Fred Bergsten, A Partnership of Equals: How Washington Should Respond to China’s Economic Challenge,Foreign Affairs, 2008, pp. 64-69. 阎学通:《中美两极化趋势的思考》,《现代国企研究》2018年第17期;杨原、曹玮:《大国无战争、功能分异与两极体系下的大国共治》,《世界经济与政治》2015年第8期;刘胜湘、胡小芬:《国际格局的两极态势与中国中东战略的选择》,《国际展望》2017年第5期;林利民、王轩:《试析中美“新两极”结构及其特点》,《现代国际关系》2019年第10期。、多极化(Multipolarity)⑥20世纪70年代以来,世界格局存在一种趋势:从以两个超级大国为中心,向以多个国家或国家集团为中心转化。20世纪90年代初,由于苏联解体、东欧剧变,美、苏两个超级大国垄断国际政治的局面被打破,标志世界格局向多极化发展。参见郑羽:《世界多极化趋势的加强与中俄关系》,《俄罗斯东欧中亚研究》2015年第5期。等描述,存在“百花齐放”⑦李伟:《世界格局的多元化趋势渐显》,《现代国际关系》2008年第9期。的状况。国研究》2015年第6期;肖刚:《在单极与多极之间:中国外交的平衡》,《太平洋学报》2008年第3期。

这与时代不确定性(uncertainty)和极的确定标准不明确有关。二战后,正是美、苏“两分天下”,才引发两极格局说,当时无疑只有两个极。20世纪70年代,随着其他力量崛起①Fareed Zakaria, The Rise of the Rest, http://www.newsweek.com/id/135380. Fareed Zakaria, The Future of American Power: How America Can Survive the Rise of the Rest, Foreign Affairs, 2008.(如西欧、日本经济崛起,中国国力增强),多极化概念、五大力量中心说②美国前总统尼克松关于世界力量五大中心的表述被公认为是关于多极化趋势的最早的权威表述,他1971年在堪萨斯演说中提出世界有“五大力量中心”(即美国、西欧、日本、苏联和中国),认为“这五大力量将决定世界的前途”。苏联解体后俄罗斯取而代之。多极化概念比较正式的表达可以在1997年4月23日签署的《中俄联合宣言》中找到。这份联合宣言明确设定了目标,即两个国家要“促进世界多极化和建立国际新秩序”。See Letter Dated 15 May 1997 from the Permanent Representatives of China and the Russian Federation to the United Nations, addressed to the Secretary General, A/52/153 CS/1997/384, 20 May 1997, United Nations.开始出现。苏联解体后,两极格局崩塌。多极化是大势所趋,但由于美国发动科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争打压潜在对手欧、俄,其“一超”地位强化,引发了人们对“单极世界”的热议③Joseph S. Nye, Recovering American Leadership, Survival,vol. 50, 2008.和忧虑。

近年来,随着2008年全球金融危机爆发,2016年英国脱欧公投、美国特朗普上台,美、日、欧等发达经济体同时衰退,中、印等新兴经济体快速成长,世界出现了权力向非西方国家转移④A. F. K. Organski and Jacek Kugler, The War Ledger,Chicago: University of Chicago Press, 1980, pp. 19-22.的现象。对此,有学者指出,美国霸权诞生于1989年柏林墙倒塌之际;而另一场崩溃,即2003年伊拉克战争的重创则使美国霸权终结,走向没落。⑤F. Zakaria, The Self-Destruction of American Power:Washington Squandered the Unipolar Moment, Foreign Affairs,vol. 98, 2019, p. 4.目前,在美国一超独霸的单极格局已解体、新格局正在形成⑥Richard N. Haass, The Age of Nonpolarity: What will Follow U.S. Dominance, Foreign Affairs, 2008, p. 44; Mira Rapp-Hooper and Rebecca Friedman Lissner, The Open World, Foreign Affairs, 2019, p. 25.的局面下,“中美共治(G2)”新“两极格局”的说法不绝于耳。不过,这只是在预测某种可能性,而现实则是美、欧、中、俄“(准)四极”格局将长期存在。这是世界百年未有之大变局的主要表现之一。但无论如何,极的数目都是绕不开的话题。

一、如何确定极的数目:三个标准的融合

正是极的数目判断标准存在差异,才导致对当今世界局势出现了大相径庭的判断。

(一)三个标准的融合

在各种版本中,极的数目是n(≥3)、2、1、0(对应多极、两极、单极和无极)的观点比较流行。对此,可综合有关标准(有三类最具代表性)进行判断。

(1)2/3标准。兰德尔·施韦勒(Randall L.Schweller)曾论述道,以当时最强国美国为准,凡国力达到美国2/3的,都是当时世界一“极”:二战前夕是苏、美、德三极格局(Tripolarity)。⑦Randall L. Schweller, Tripolarity and the Second World War, International Studies Quarterly, vol. 37, 1993, p. 86.这一标准以综合国力为主,未明确综合国力转化为权力(影响力)的程度;且以2/3作为突变的临界点,缺乏过渡区间,略显机械,需要丰富和完善。

(2)60%标准。有人把GDP总量达到美国60%导致其对日本、欧盟(欧共体)、中国等发动“贸易战”⑧参见《社论:中美贸易摩擦背后的“60%定律”》,《21世纪经济报道》2018年8月9日;《中美贸易摩擦背后的“60%定律”》,《文萃报·周五版》2018年第33期。视为分水岭。据悉,二战后,在国际交往逻辑中,存在一个“60%定律”:当一国经济达到美国60%并强劲增长,有快速赶超美国的可能之时,美国就将其定为对手,千方百计遏制其成长。不管是当年苏、日,还是当今中国,概莫能外。鉴于中国经济总量2016年已超过美国的60%,无论中国怎么做,在美国看来,中国已经“危及了美国第一”。这从侧面隐含着“60%”标准。

(3)50%标准。这是参照一战前英国维持海军“双强”标准而对超级大国实力进行的设定(即超级大国的权力要在非极最强国的两倍以上)。①林利民、王轩:《试析中美“新两极”结构及其特点》,《现代国际关系》2019年第10期。当非极最强国(B)超过最强国(A)权力的一半时,则非极最强国(B)具有成为一极的潜力。

上述三个标准是衡量极数目的重要参考标准,本文吸收三者,融汇成一个综合性的提法。要判断极的数目需以最强国作参考:某一国或国家集团的权力接近最强国的50%时,成为潜在的极,但无法产生决定性影响,大多场合需要搭便车(bandwagon),明显处于第二梯队(次大国);当其权力处于最强国的50%到60%时,仍存在成为超级大国和次大国的不确定性(具有次大国特征的大国),难以发挥决定性影响,也是潜在的极;当其权力处于最强国的60%到2/3时,其潜能已充分挖掘,在一定程度上或某些关键项产生决定性影响,新的“极”在孕育,尚未正式诞生,处于“准极”地位;当其权力达到最强国的2/3时,意味着能与最强国势均力敌、平分秋色,产生全方位的决定性影响,已崛起为新的一极。

(二)不同领域的差异

以此为准,当今世界格局中,现实或潜在的极在经济、政治、军事、综合国力等不同领域的影响存在不平衡性。比如,冷战后最流行的一种表述是“一二三五”格局。“一”:美国是综合国力方面唯一的超级大国;“二”:美、俄是军事两极;“三”:美、欧、日是经济三极;“五”:美、欧、中、俄、日是政治五极。

然而,该说已随着中国快速崛起、英国脱欧等因素产生了较大变化。如今,在军事方面,从国防科技自主以及核武库规模来看,仍是美、俄两极;经济上,美、欧、中三极鼎立(按汇率计价,中国的GDP总量预计将在2030年左右超过美国②Mira Rapp-Hooper and Rebecca Friedman Lissner, The Open World, Foreign Affairs, 2019, p. 20.);在政治方面,美、欧、中、俄、英五极(都有联合国常任理事国席位,其中欧盟由法国体现,德国外长曾提议欧盟取代法国在联合国常任理事国的席位,并由法国人担任代表,但法国没有积极响应)。而中国军事实力与美国差距较大,俄、欧的实力也较强(欧盟GDP无论人均还是总量都强于中国,俄罗斯人均GDP和军事都强于中国)。中、美两国在权力(影响力)方面并未构成“两极格局”。

因此,当今世界首推美国,实力在中、俄之上的欧盟,与美、中、俄“新‘大三角’”构成了四大力量,这样,“(准)四极”隐约显现。这在一些国际知名人士的论述中有佐证:兹比格涅夫·布热津斯基(Zbigniew Brzezinski)曾预言,金融危机后,需要G5来管理世界,中、俄、美、欧之外,第五个是日本还是印度要看它们的表现;③刘建飞、秦治来:《“非极化”的挑战:世界格局走势及其对大国关系的影响》,国家行政学院出版社,2013年,第69页。而印度也被称作中、俄、美、欧、日之外的第六极。④袁胜育:《从“无极”到“多极”:“百家论”格局》,《国外社会科学情况》1991年第9期。如今,上述说法中加入了脱欧后的英国,呈现出美、欧、中、俄、英、日、印的队列,英国成为了“(准)四极”之外的非极最强国。但英国面临次大国化,日、印也存在局限性,它们难以与美、欧、中、俄并驾齐驱,“(准)四极”格局具有长期稳定性(详见后文)。

二、“(准)四极”格局的区域不平衡性

衡量某一实体是否成为极,需要以综合实力为基础,并结合权力关键项进行分析,而各区域极的数目在经济和安全方面存在差异。

(一)作为基础因素的综合实力和作为关键项的影响力(权力)

就综合实力而言,按权威的方法①王玲:《关于综合国力的测度》,《世界经济与政治》2006年第6期。产生过多种排名:第一类,2006年第1~10名依次是:美、英、俄、法、德、中、日、加、韩、印;②王玲:《世界主要大国综合国力比较》,李慎明、王逸舟主编:《2006年:全球政治与安全报告》,社会科学文献出版社,2006年,第247页。第二类,2014年第1~12名依次是:美、中、俄、印、加、巴西、日、德、法、英、意、南非。③该研究采用了上一个注释中王玲的方法。参见唐彦林、吴志焜:《世界主要国家综合国力分析:基于SPSS数理统计分析》,《改革与战略》2014年第8期。这与直接观察差别不大,但个别被高估或低估影响了可信度:第二种虽反映了印度、巴西等的崛起,但有夸大之嫌。因为大国崛起是短则二三十年、长则百年的过程,印度、巴西不可能在短短八年就一举超过德、法、英等传统强国。

此外,由于权重不一,该测算会有纰漏。比如,在一份评估中,2012年第1~13名依次是:美、法、德、英、中、澳、加、日、意、西、俄、韩、巴西;④中国现代国际关系研究所综合国力课题组:《世界主要国家综合国力评估》,《科学新闻》2000第32期。而在另一份中,2015年第1~17名依次是:中、欧、美、印度、日、德、俄、巴西、法、英、韩、印尼、意/沙特、墨、加、土耳其、澳。⑤胡鞍钢、王洪川:《南北格局与和平崛起:二十国集团综合国力研究》,《现代国际关系》2017年第11期。前者把澳、加放在俄、日之前,高估了加、澳;后者把中国放在美、欧之前,把印度放在俄、日之前,把印尼、沙特放在加、澳之前,高估了南方国家。

因此,不能拘泥于综合实力,应选取若干关键项作为影响力的依据。大国的普遍标准是规模大(经济居前列、人口5000万以上、国土面积居前列)、影响力较强⑥郑捷:《如何定义“大国”》,《统计研究》2007年第10期。(如联合国安理会常任理事国)。据此,大国只有美、中、俄。约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)认为,1991—2000年,中、俄、美被视为大国。⑦[美]约翰·米尔斯海默:《大国政治的悲剧》,王义桅、唐小松译,上海人民出版社,2003年,第506~565页。但德、法、英在经济总量、全球政治影响力、所在区域认可度等方面被称作大国(德、法、英在国土面积这个非关键项方面不足,而德国虽非安理会常任理事国,但通过欧盟的影响常常超过英国,甚至超过法国⑧一段时间以来,欧洲三大核心国家应对危机的态度和政策强化了“法德轴心”,使得欧洲的权力结构呈现出由“英法德”向“德法英”转变。参见张骥:《法德关系与欧洲权力结构失衡》,《东方早报》2013年4月25日。)。这依据的是现实主义国际关系理论,“国际政治系统是自助系统,国家间的差别是权力差别,它们的行为差别主要是由权力差别导致的,而不是因为意识形态、产权关系以及政体的差别造成的。在自助系统中,竞争的压力大于国内政治压力,也比意识形态偏好重要。”⑨Kenneth N. Waltz, Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics, in Robert Keohane (ed.), Neo Realism and its Critics, New York: Columbia University Press,1986, p. 329.规模虽重要,但判断大国主要标志是权力,超级大国应有“压倒性优势”⑩[美]汉斯·摩根索:《国家间政治:权力斗争与和平》,徐昕、郝望、李保平译,北京大学出版社,2006年,第375~376页。。而经济总量、全球政治影响力、所在区域认可度构成了关键项(见表1)。确定极的数目同样如此。

表1. 2015年全球主要国家关键项的比较①郭海龙、孙晶:《次大国:概念、二重性与国际体系》,《南亚研究》2015年第4期。该文数据截止到2015年底,一定程度上代表了当时的状况。

在表1基础上,据最新数据(美国经济总量超过20万亿美元;英国脱欧后欧盟与中国处在15万亿美元左右;印度已超过英国)②根据世界银行数据,2019年各大实体经济总量依次是:美国为213744.19亿美元,中国为143429.03亿美元,日本为50817.70亿美元,德国为38456.30亿美元,印度为28751.42亿美元,法国为27155.18亿美元,英国为28271.13亿美元,俄罗斯为16998.77亿美元;此外,除去英国,欧盟经济总量为155927.95亿美元。其中,20万亿美元以上的只有美国;10万亿~20万亿美元的有欧盟和中国;5万亿~10万亿美元的只有日本;1万亿~5万亿美元的有德国、印度、英国、法国、俄罗斯等国,对应四个档次。数据来自世界银行网站:https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart;%20http://wdi.worldbank.org/table/4.2。进行调整,可得到表2。总和在11~15的美、欧、中、俄具备了成为(准)极的要素,总和在10及以下的英、日、印则是潜在的极。

表2. 2020年全球主要实体影响力(权力)关键项的比较

(二)主要实体在不同区域的“极”性分布

在不同区域,极的数目呈现出不平衡态势。如冷战期间,美、苏的影响就存在区域差异。当今,在不同区域中,美、欧、中、俄、英、日、印等七大实体的影响概括如下:

一是亚洲。在东北亚,中、美影响最高,日、俄处于边缘,欧盟基本没有参与,处于竞合的两极状态。在东南亚,中、美影响最高,中国影响主要在经济,美国是全方位的影响,但越来越依靠军事或安全领域。②程群:《奥巴马政府与美国外交政策军事化趋势》,《现代国际关系》2009年第10期。总体而言,东南亚“经济靠中国、安全靠美国”。③《东协精算:经济靠中国,安全靠美国》,https://www.chinatimes.com/cn/newspapers/20180403000083-260309。在南亚,印度独大,中、美影响较大,俄、英存在重要的安全影响,呈现出一超(印度)两强(中、美)态势。在中亚,俄、中影响最高,中国影响主要在经济,俄是全方位的影响,美、日、欧、印的影响相对有限。在中东,美、俄是主要玩家,除了共同反对“伊斯兰国”外,双方在叙利亚、伊核、也门等问题上针锋相对;同时,欧、中在中东虽影响较强,但明显如美、俄。中东格局处于“两极(美、俄)+两强(欧、中)”状态。

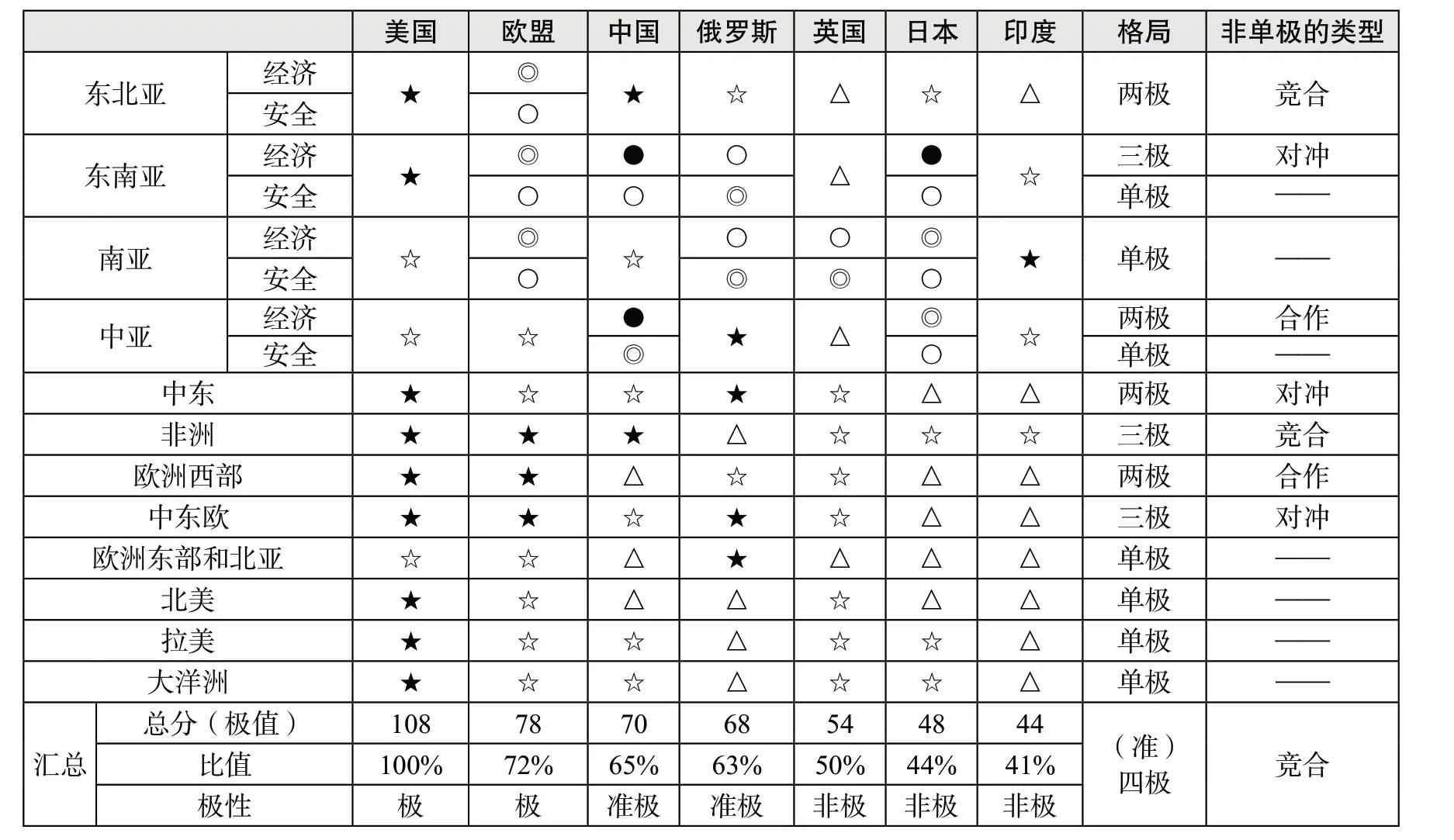

表3. 全球主要实体在不同区域的影响力分布及“极性”①本表内容是作者根据相关资料整理而来。相关资料参见Людмилa Глaзкoвa, Ceмён Бaгдacapoв. Poccия вoзвpaщaeтcя нa Ближний Bocтoк. Poccийcкaя Фeдepaция ceгoдня , чиcлo.19,oктябpь, 2015, c.10;许勤华、王思羽:《特朗普的中东政策与中东地区两极化趋势》,《区域与全球发展》2017年第1期。

二是欧洲。在欧洲西部,力图走向战略自主的欧盟逐渐具有绝对的影响力;美国则通过北约、经合组织具有决定性话语权,但近期由于欧美嫌隙加大,美国在欧洲西部的影响力有所削弱;俄罗斯影响稍强;中、日影响稍弱。在中东欧,美、欧、俄、中都存在影响:在安全上,欧美利益一致;俄则在乌克兰、北约东扩等问题上和西方对抗,是准冷战④吴非、胡逢瑛:《俄美关系:谨防“新冷战”变真冷战》,《当代世界》2016年第9期;袁鹏:《美俄关系的变与不变:兼议美俄“新冷战”说》,《外交评论(外交学院学报)》2006年第5期。状态;中国主要存在经济影响。在欧洲东部和北亚,俄处于绝对主导状态,美、欧也有较强综合影响。

三是美洲。在北美,美国有绝对影响,欧、英影响较强,中、日是经贸影响。在拉美,美国一家独大,欧、中、俄的影响较大。

四是大洋洲。美国主导,中、日经济影响较大。

五是非洲。美、欧(法国为主)、中构成竞合的三极格局。美国在非洲设立司令部加强军事影响,①沈志雄:《美国非洲政策的军事化趋势》,《美国研究》2014年第6期。欧盟通过法国倡议的“跨地中海联盟”以及法国在法语非洲的特殊地位和欧盟在非洲的投资、援助等,具有较强的影响力。中国影响力主要体现在基础设施投资和长期以来的政治互信等方面。日本在非洲通过政府开发援助(ODA)具有一定的经济影响。

上述内容可分为决定性、较强和较弱三个量级,以此为基础,把影响力进行估算、加和得到极值(见表3)。把各实体的极值除以美国的极值(参照系),得到一个百分比,即“极性”:美、欧构成“极”,中、俄属于“准极”;英、日、印属于非极。这样,美、欧和中、俄形成了“(准)四极”格局。

三、世界百年未有之大变局与“(准)四极”格局

威斯特伐利亚体系、维也纳体系、凡尔赛—华盛顿体系、雅尔塔体系以及后冷战时代等世界格局,一直由强国主导,而“极”则是二战后用以形容美、苏的术语。冷战后,在“一超多强”局面下,各实体相互博弈,以谋求对自身最有利的世界格局。如今,世界呈现出百年未有之大变局。

(一)世界百年未有之大变局的主要表现

2008年以来,非西方国家群体崛起,中、俄等大国及印度、巴西②虽然巴西人口、国土、经济等潜力巨大,但是,由于巴西在其所在的拉美地区尚未产生决定性影响,再加上近年来经济低迷、政治纷乱,是一个典型的次大国,尚不具备成为“极”的潜力。因此,本文未把巴西列入世界主要力量行列。等次大国更加重要。同时,位于“世界岛”两侧的英、日依旧影响较强,而超大规模的欧盟虽遇挫折仍保持一体化势头。如今,世界百年未有之大变局主要表现如下:

一是多极化不可逆转,“(准)四极”隐约显现。今后相当长时期内,美、欧、中、俄、英、日、印构成了世界主要力量。冷战后曾长期“孤独”的超级大国③Samuel Huntington, The Lonely Superpower, Foreign Affairs, 1999.美国,与欧盟处于“极”的量级;中、俄处于“准极”地位;英、日、印等其他国家是非极力量。这样,美、欧、中、俄“(准)四极”隐约显现。

二是西方的整体性失落(英国脱欧为代表)和非西方国家的群体性崛起(新兴经济体为代表)同时出现。在英国2016年脱欧公投、2020年初正式脱欧的重要节点,慕尼黑安全会议先后以“后西方、后真相、后秩序”(2017)和“西方的缺失”(2020)为议题,从侧面凸显了西方的整体性失落。这蕴含着重要的战略价值启示,有利于改变西方霸权下不公平不公正的国际秩序。

世界格局失衡状态初步改观,正发生着某些积极变化,向着东西方和南北方更加平衡的方向迈进,有利于各国平等相处和国际关系民主化。

(二)“(准)四极”格局的长期稳定性

当今世界总体和平,像七年战争、拿破仑战争、一战、二战那样急剧改变世界格局的事件很难发生,故“(准)四极”格局将长期维持。

一方面,欧、俄衰落的可能性不大。

欧盟虽因英国脱欧及抗疫不力倍受质疑,但英国脱欧并未导致“多米诺骨牌效应”。欧洲经济形势有所恶化,内部离心倾向加大,但一体化仍有势头:已塑造的共同经济基础加上共同价值观和政治制度,构成了一体化的硬实力和软实力。且欧盟善于转危为机:借助欧债危机出台财政契约,构建欧洲稳定机制(ESM);利用英国脱欧加速防务一体化。④Geir Lundestad, “Empire” by Integration: The United States and European Integration, 1945-1997, Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 102.这体现了其作为“外交老手”的政治智慧,与雄厚经济实力、域外影响力奠定了其一极的地位。

俄罗斯在苏联解体十年后国力早已不再下滑,在普京领导下,俄罗斯发展速度、内部凝聚力和外部影响力显著增强。近年来,俄通过出兵叙利亚,从内线打到外线,扳回了乌克兰危机中的被动局面,为其赢得了空前影响力。①唐志超:《从配角到主角:俄罗斯中东政策的转变》,《俄罗斯东欧中亚研究》2020年第2期。在中东欧和中东,俄罗斯都以强大军事实力为后盾支撑着超强地位,这可能损害其吸引力。②Slawomir Debski, The Paradox of an Unattractive Russia,International Herald Tribune, 2008.目前,俄罗斯在西方制裁下面临经济困难,但在政治军事方面一直举足轻重。

另一方面,英、日、印难以撼动“(准)四极”格局。

脱欧后,英国将进一步次大国化。拥有伦敦这一世界金融中心、英镑在世界货币体系中的作用、居世界前列的经济规模、英美特殊关系,③五眼联盟是美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成的情报共享联盟,参见李洪兴:《“五眼”情报联盟必须加速情报共享》,《现代军事》2017年第8期;崔翀、耿贵宁:《新西兰被曝监控中朝伊日等20国信息与美分享》,《保密科学技术》2015年第3期。以及作为联合国常任理事国、合法的有核国家、美国在北约的“头号伙伴”、“五眼联盟”成员、英联邦的枢纽、军事大国、金融大国,还有英语、科技、海外教育等方面独特软实力及英国文化委员会(British Council)、BBC等具有良好品牌效应的公共外交渠道,④Leonard Mark and Vidhya Alakeson, Going Public:Diplomacy for the Information Age, Foreign Policy Center Central Books, 2000.英国不甘沦为跟班和小伙伴。相反,英国会在世界上充当举足轻重的角色,⑤周鑫宇:《英国对华政策新思维》,《国际问题研究》2016年第1期。其影响力远超韩、墨等中等强国,也在日、印、巴西等次大国之上。事实上,英国脱欧公投后推出的“全球英国”(Global Britain)理念,⑥Daily Mail Online, UK’s Johnson Says Britain Wants Greater Role on Global Stage, http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3704159/UKs-Johnson-says-Britain-wants-greater-roeglobal-stage.html. The Independent, Theresa May-Her Full Brexit Speech to Conservative Conference, http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-conferen-ce-speech-arti cle-50-brexit-eu-a7341926. html. 王展鹏主编:《英国发展报告(2016—2017)》,社科文献出版社,2017年,第21~24页、第25~31页、第132~144页;冯仲平:《英国脱欧及其对中国的影响》,《现代国际关系》2016年第7期;金玲:《英国脱欧:原因、影响、走向》,《国际问题研究》2016年第4期;任琳:《英国脱欧对全球治理及国际政治经济格局的影响》,《国际经济评论》2016年第6期。意在把自身从欧盟大国打造成全球性大国。不过,由于全面衰落,英国早就被认为“变成正常国家具有必然性”,⑦唐永胜:《英国真的衰落了吗?——兼论发达国家经济发展水平的趋同》,《变革中的英国》,社会科学文献出版社,1996年,第3~15页。“事实上已经沦为中等强国”,⑧胡杰:《英国干涉中国在南海维权:前瞻与预防》,《太平洋学报》2019年第3期。短期内难以承担全球性大国角色。若留欧,英国是欧盟内部有突出优势的次级力量⑨冯存万:《构建全球新角色:退欧框架下的英国外交评析》,《国际论坛》2018年第4期。和领导者,通过巩固英美特殊关系,可进而成为世界性大国;而脱欧则意味着英国进一步衰落⑩Robin Niblett, Britain, the EU and the Sovereignty Myth,Research Paper, Europe Programme, 2016, Chatham House.p. 1; Jie Yu, After Brexit: Risks and Opportunities to EU-China Relations, Global Policy, vol. 8, 2017, p. 109.:失去了人员、投资、贸易、服务流通等便利,仅凭一国之力,英国难以和美、欧、中、俄相提并论,⑪梁晓君:《英国疑欧派解析》,《欧洲研究》2005年第3期。英国已丧失了成为未来一极的可能。德、法虽然与英地位相似,但通过领导欧盟,德、法影响力超出了德、法本身,而英国不再有此优势,从而和日本一样,实力较强但难成一极。

日本长期内仍不会成为一极。就全球而言,日本经济实力在英、法、德之上,但不及美、欧、中任何一方的一半。近年来,日本实施“战略外交”,意在“决不做二流国家”,其积极、高调及全球战略经营,都是规模空前的。日本还积极向国际社会提供ODA、军控、维和、反恐等公共产品,并积极促进气候变化等全球性问题的解决。同时,日本积极推动大国外交战略、借重美国、对冲中国、经济与价值观齐头并进,意图争取入常、成为政治大国。①吴怀中:《安倍“战略外交”及其对华影响评析》,《日本学刊》2014年第1期。不过,日本经济已失去了三十年,入常尚未成功。军事上,尽管对解除战争权蠢蠢欲动,但海外行动受和平宪法约束,且本土分布着众多美军基地是不争的事实,这也是对大国应具有独立性底线的一种明显挑战。外交上,如果日本效法德国彻底反省,在领土问题上保持克制,“不再从属美国”,担负亚洲领导角色②安倍晋三,2013,“新しい国へ” 《文坛春秋》 1月号:130。,那么其不难获得邻国尊重,对外政治影响力也会大大增强,但日本在这方面并无显著动向。因此,很难说日本已成为一极。相比之下,经济总量不如日本的英国倒更有潜力。

印度仍会局限于南亚和东南亚。独立以来,印度一直想做“有声有色的大国”,在软件业、宝莱坞影视等方面的成就令人瞩目,也掌握了核力量。③伍浩松、戴定:《印度初步完成三位一体核力量构建》,《国外核新闻》2018年第12期。印度近年来经济突飞猛进,受西方青睐,④包善良:《“印太”背景下的印日合作》,《国际论坛》2020年第2期。也受中、俄重视,⑤伍浩松、戴定:《俄印签署核电建设项目行动计划》,《国外核新闻》2018年第11期。可谓左右逢源。但印度种姓制度带来阶层固化,超前民主化导致低效,以及未经重工业化使得基建能力很弱,都是软肋。这也是印度选择不加入《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的关键原因。可以说,经济突飞猛进是其13亿人口求生存释放的活力,后劲可能不足。对外战略方面,印度把南亚视作后院,视自己为主导者,但限于实力,不得不默许域外大国发挥影响。⑥Meera Srinivasan, Indian Ocean has to Remain a Zone of Peace: Ajit Doval, The Hindu, 2014.印度在环印度洋以及毗邻南亚的中亚也有较强影响,⑦[澳]大卫·布鲁斯特:《印度的印度洋战略思维:致力于获取战略领导地位》,吴娟娟译,《印度洋经济体研究》2016年第1期;David Brewster, Indian Strategic Thinking About the Indian Ocean: Striving Towards Strategic Leadership, India Review, vol. 14, 2015.推行门罗主义。⑧C.Raja Mohan, What if Pakistan Fails? India Isn’t Worried…Yet, Washington Quarterly 28, 2004-2005, p. 127. Jawaharlal Nehru,Selected Works of Jawaharlal Nehru, vol. 3, 1985, p. 133.但印度对近在咫尺的阿富汗问题和伊朗核问题等中东问题尚难以发挥重要影响。因此,印度只是一个地区性大国,其“东向”行动也因最后关头拒绝加入RCEP大打折扣,不利于扩大在东南亚的影响力,⑨左琳:《RCEP临门一脚?》,《中国报道》2019年第12期。而印度发展的阶段性特征也制约了自身发挥影响的空间。⑩张书剑:《特朗普访印难以催化美印战略关系升级》,《世界知识》2020年第6期。

因此,总的来说,中、美之外,欧、俄继续保持强大,而潜在的挑战者英、日、印局限性十分明显,因此,美、欧、中、俄“(准)四极”格局具有长期稳定性。巧合的是,这四大力量正好是GPS系统、伽利略计划、北斗系统以及格洛纳斯(GLONASS)系统这当今世界四大导航系统的拥有者,这种高新科技领域的现状也佐证了当今世界的“(准)四极”格局。