亲历者眼里的钱塘江防治往事 杨永楚访谈录

2020-10-28访谈人李海静何晓敏访谈整理李海静

访谈人:介 玠,李海静,何晓敏 访谈整理:介 玠,李海静

(1.浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020;2.浙江水利水电学院,浙江 杭州 310018)

杨永楚:1936年5月出生于浙江省诸暨市,1961年2月毕业于清华大学水工结构及水电站建设专业,曾任浙江省钱塘江治理工程局青山水库工程处见习技术员,浙江省钱塘江管理局(省河口海岸研究所)工程师、高级工程师及享受教授、研究员待遇高级工程师,1992年起享受政府特殊津贴(见图1)。他一直从事钱塘江防治工程中的一线施工工作,参与的项目曾获得水利部科学技术进步二等奖1项、浙江省科技进步二等奖1项、浙江省科技进步三等奖1项,发表论文多篇。

图1 杨永楚李海静拍摄于2020年7月24日

2019年9月8日,初秋,丹桂飘香的季节。安静的会议室,一杯清茶,溢着茶香,杨永楚老先生精神矍铄地端坐着,与我们长谈,回忆他的童年、少年、青年时期,回忆他的求学经历,回忆在钱塘江边治江围涂修坝工程的日日夜夜,一段段难忘的经历,在岁月中慢慢沉淀,书写着弥足珍贵的诗篇……

1 走进清华 结缘水利

访谈者(以下简称“访”):杨老先生您好!非常感谢您接受我们的访谈!今天主要想请您讲讲您所从事的治江工作。首先,能否请您谈谈个人的成长经历?

杨永楚(以下简称“杨”):1936年,我出生在浙江省诸暨市,父亲杨春惠曾做过小学教师,后来转行在诸暨青山公社卫生所当中医师;母亲赵文罗一直在家务农,我还有4个姐姐。

1942年日本攻占浙江省,学校停办了,家长们凑钱请老师教这些辍学的孩子。20多个孩子根据年龄和学段被分为1 ~ 4个年级,大家在一起学习。就这样我学完了小学一年级的课程,1 a后回到重新开办的学校学习。在新中国成立的1949年,我考取了诸暨中学读初中。清晰的记得,学校开学时要求带几样特殊的用具:1把砍柴刀、1把锄头、1根扁担、1只簸箕,1个书包。因当时要求我们半天劳动,半天学习,我们自己种菜,吃的粮食部分自己种,部分从家里带。

1952年,我考入杭州一中(现为浙江省杭州高级中学)1http://blog.sina.com.cn/s/blog_50ce54b10100qrir.html。此时正值杭州市立中学并入后改名为“浙江省杭州市第一中学”的首次招生,初中、高中合计招11个班级。在校学习1 a后,根据学生学业成绩再次进行分班,重组成9个班级;成绩较差的同学或留级或退学,甚至有高中同学被降级到初三重新学习。我学习不努力,成绩处于中上水平,但喜欢读小说,每2周步行到省图书馆看书,由此读了很多书。

访:您还记得当时学习那些科目吗?是否有专门的教材?

杨:有教材,且学校的老师很好。学习的科目有语文、数学、物理、化学、美术、音乐和画画。杭州一中有很多名师,如:许钦文2许钦文(1897 — 1984年),原名许绳尧,山阴人(现绍兴市)。1920年赴北京工读,在北京大学旁听鲁迅先生的《中国小说史》课程,与鲁迅先生过从甚密,自称是先生的“私淑弟子”。1922年发表第一篇作品短篇小说《晕》,此后经常在《晨报》副刊发表小说和杂文,受到鲁迅的扶植与指导。1926年由鲁迅选校,资助的短篇小说集《故乡》出版,鲁迅先生将其列入“乡土作家”之列。其历任杭州第一中学、成都美术学校、福建师范、福州协和大学、浙江师范学院教师。1955年起先后任浙江省文化局副局长、中国作协浙江分会副主席、浙江省文联副主席、中国民进中央执行委员,民进浙江省委副主任委员。(许广平之弟)、俞易青等。至今难忘的是俞老师所讲的地理课,他从不用书本,一节地理课下来就像是一次旅行,在听故事过程中学到知识。教我们画画的老师是陈望斗3陈望斗(1902 — 1994年),字抱真,浙江诸暨人,著名美术家,中国美院创始人之一。1920年考入上海美术专科学校,早年专攻油画,后改学中国画,毕业后因成绩优异,留校任教,并先后与丰子恺、关良等同执教于上海师专和神州女学。1924年,与沈定一、林风眠、潘天寿等先生一起创办了“浙江艺专”(现“中国美院”前身),1927年军阀孙传芳部队毁掉该校。此后,他任教于杭州市立中学(即杭州一中)。后因父亲去世回到诸暨,任昌文小学校长。解放后任暨阳中学校委会主任,后又相继在义乌、浦江任教。,很知名的一位画家。我们很幸运遇到了很多良师。

那时和现在不一样,读高中只要自已报名,再分配到高中学校去学习,不需要考试。1952年,我进入了杭州市第一中学(现浙江省杭州市高级中学)读书。

访:高中毕业后,您是如何选择大学和学习方向的?

杨:当时,我们没有择校这个概念,且学生人数少,考大学比现在容易。在杭州学习3 a,几乎跑遍了杭城的大街小巷,想到省外去看看。大部分同学都有这样的想法,北京是首都,觉得那里好,班里很多人选择到北京读书,于是我也选了北京。

选专业的时候有些迷茫,原本的志愿是希望去地质学院,或海运学院,或从事考古,总希望能够到处走走,看看世界。考虑到考古学专业只招7人,担心招生人数太少而不能考中,故放弃。班里很多同学都想考清华大学,于是我也选择了清华大学水利系。1955年9月进入清华大学水利系水工结构及水电站建筑专业。

访:您简要介绍一下在清华大学学习的情况。

杨:水工结构及水电站建设专业的学制是五年半,前两年全都是基础课程,大一以物理、化学、数学、中国革命史、体育等为主;大二主要是测量等基础课程;大三、大四是专业基础课,有46门之多,仅仅力学就涉及10多门课,如:理论力学、材料力学、结构力学、弹性力学、土力学、设计力学、弹道力学等;五年级之后开始正式专业课程学习,如水工结构等课程,专业课教材基本都是老师自已编的讲义,也有翻译的专业书。1953年起,开始使用苏联教材4说明:李海静博士对曾就读于清华大学的钱塘江工程管理局前局长、总工韩曾萃访谈中也谈到当时的高等教育全面学习苏联,作息时间也与苏联一致。另有学者研究过此问题,见:谢雪峰.从全面学苏到自主选择:中国高等教育与苏联模式[J].高等教育研究,2001(4):34.[1]。基础必修课程的思想政治类课程的设置很有特点,大一学习《中国革命史》,大二学习《政治经济学》,大三学习《逻辑学》,大四则是蒋南翔校长主讲的《哲学》。蒋校长的课吸引众多北京其他高校的老师来听课。

大学学习生活中,记忆最为深刻的是:一群优秀的老师,如:施嘉炀5施嘉炀(1902 — 2001年),男,福建福州人,水利发电学家,工程教育家。1923年毕业于清华学堂。1923 — 1928年,在美国麻省理工学院学习,获得机械系学士、硕士学位,电机系学士学位,康奈尔大学土木系硕士学位。1930 — 1937年,任清华大学土木系教授兼系主任;1937 — 1952年,任清华大学工学院院长,其中1937 — 1946年,兼任西南联合大学工学院院长。1956年后,历任清华大学一级教授兼水文与水力发电教研组主任。参阅:中国现代水利人物志编纂委员会. 中国现代水利人物志[M].北京: 中国水利水电出版社,1994:236.、张仁6张仁(1928-),男,江苏松江人。1950年毕业于清华大学土木系。历任清华大学讲师、副教授、教授。、张光斗7张光斗(1912 — 2013年),男,江苏常熟人,中国科学院院士,一级教授。1934年毕业于交通大学;1935 — 1937年,就读于美国加利福尼亚大学伯克利分校和哈佛大学,并获得双硕士学位。1949年后,历任清华大学水利工程系主任、副校长等职。、杜清华8杜清华,男,清华大学教授。等,杜老师主讲材料力学。读书时,学校的老师每周预留半天或一个晚上的时间给同学们,大家可以随时到指定的办公室或老师家中请教问题,我曾多次到杜老师家中,那时他的女儿杜宪还很小。

我们的考试很特别,都是口试。老师出一大批题目,将其写在纸条上,分批让同学们抽签,抽到题目准备半小时后回答。老师根据每个同学的情况对问题进行延伸和拓展。回答正确,老师没疑问就通过了;如果他觉得你回答得不清楚,会继续追问。考试是5分制,每个学生每周考4 ~ 5门功课,有些科目不考试,以课程作业作为考评标准。

清华大学教育的另一个特点是重视体育课程,提倡“为祖国健康工作50年”;文艺活动也很多,注重对学生德育、欣赏力培养。读书期间,有多位艺术大家曾走进清华大学,比如梅兰芳、马连良等艺术大师。

访:清华大学师生中给您留下哪些深刻的印象?

杨:清华大学的老师,类似现在的院士当时就有30多个,很多人都曾在美国求学。印象最深的是夏震寰9夏震寰(1913 — 2001年),男,浙江余姚人,九三学社社员。1932年考入清华大学土木工程系,毕业后留校任教。1938 —1940年,留学英国曼彻斯特大学,获硕士学位;1940 — 1943年在美国依阿华大学,从事水力学及泥沙运动力学研究,获博士学位;1944 — 1946年11月在美国康涅狄格州联合飞机厂任工程师;1947年初回国,任职清华大学。教授,主讲水利学,课讲得特别好。深入浅出地讲授基本概念,使得枯燥的基础理论充满了魔力吸引着大家,且上课时间把握精准,下课铃响时,课程刚刚讲完。水利系的老师基础扎实,有些老师文学等方面也很强,曾有老师转到文学系、经济系等院系工作。

毕业后,大学同学们从事工作的行业很广泛,大多数还是从事水利教育和水利建设工作。我于1961年1月毕业(见图2),我和其他3位同学一起分配到浙江省工作。

图2 杨永楚大学毕业证

访:大学学习期间需要参加实践工作吗?听说您参加过十三陵水库10的建设,这个水库曾受到国家领导人的重视,您如何评价这个水库?

杨:我曾经参加十三陵水库的建设。这是毛泽东主席号召兴建的,1958年1月开工,同年6月底就完工。当时,发动党政机关及高等院校到建设工地参加义务劳动。我们全班同学都在工地义务劳动了3个月。周恩来等多位国家领导人也到现场参加劳动。我对建这个水库意义的理解主要是激发大家积极参与劳动,鼓励劳动精神。正因为当时国家号召大家到地方参加义务劳动,我们的毕业时间延迟了半年,为此国家教育委员会于1989年特下发文件说明此事(见图3)。

图3 国家教育委员会关于学制的证明材料

2 基层工作 点滴积累

访:大学毕业后,您被分配到浙江省,您能谈谈当时的工作情况和工作感受吗?

杨:1961年,我被分配到浙江省钱塘江治理工程局工作。此时,杭州市正在开展大型水利工程建设项目 — 临安青山水库建设11青山水库,位于杭嘉湖平原与浙西山区交界处(天目山东南),东苕溪主干南苕溪中下游,以防洪为主,结合灌溉、发电等综合利用的大(2)型水库,是当时杭州市最大的防洪蓄水工程。1958年12月18日,破土动工。1960年4月,大坝堵口截流成功。1964年4月,工程竣工并投入使用。,省水利厅派驻工作组进行技术指导,我们一行8人入驻工地。我被分配在青山水库指挥部工程处施工科任见习技术员。

1959 — 1961年期间国家正处于三年困难时期,很多水库工程纷纷下马[2]12说明:李海静博士对浙江省水利厅原厅长钟世杰的访谈中,钟厅长作为执行者和管理者亲历了当时水库上马、下马的历史过程。见:李海静.从革命者到水利行家的蜕变:钟世杰访谈录[J].浙江水利科技,2020,48(1):76.。1961年4月青山水库改由钱塘江治理工程局接管,组织机构有了变动。我当时协助管理料场砂石料、土料储量的调查,混凝土骨料运输路线与堆放场地的勘查、布置,参与泄洪渠道施工措施的拟定,与筑坝二队联系等工作。初次参与这些工作,需要我在工作中研究施工部署、改进施工方法、改善施工质量等,很多事情看起来简单,但真正做起来却是困难重重,比如质量的控制就很不容易。这是因为当时是项目先上马,再设计,出现前期准备不足、考虑不周等问题,加之缺乏建设经验又要赶施工进度,致使施工质量很难把控。这也使得该时期建设的水利项目存在安全隐患,后续又系统开展病险水库加固工程。

访:国家当时处于困难时期,水利建设政策不断调整,在此过程中,您的工作是否发生了变化?

杨:我的工作一波三折,有过多次调动。1961年6月,为进一步提高劳动生产率,降低成本,党委决议试行计时工资加奖励的制度。同年7月我奉调至水库筑坝二队参与此项工作,虽然背离我所学的专业,但因是工作需要,就要踏实并尽力做好。在贯彻制度的第一个月,劳动生产率较过去有了成倍的增长,同时我还要承担一部分施工工作。到了10月,根据工作需要,又改行做统计员。此阶段,思想上曾一度有过较大的波动,一是统计与自己所学无关;二是人员变动较大。一度曾想调动工作,后经过一系列思想斗争,我还是决定安心做好这份工作。11月,筑坝一队和二队合并以后,我担任团支部书记一职。1962年初奉调回到杭州,分配的新工作是建造房子,工程完工后,又被调到工程局下面的汽车大队修理队继续做有关劳动工资的工作。

访:您的工作经历很丰富,何时您开始从事与钱塘江治理工程相关的工作?

杨:1962年8月,钱塘江治理工程局有个专门的筑坝运输队,队里有十来条木船,我就在那做撑船运输等工作,当时有一条拖船用的登陆艇,我在船上住了半年。

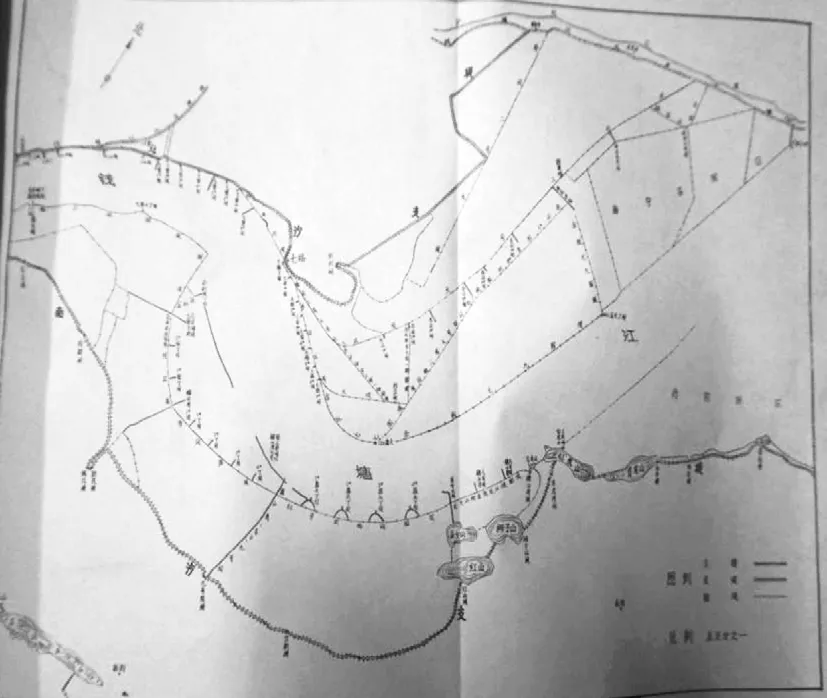

1963年1月,我被调到赭山湾13赭山湾工程,钱塘江河口自七格至美女山段的南岸为河变凹岩,习称赭山湾.因位于河口的过渡段,山水和潮流流路不一致,且流量的时间分布相差悬殊,以致主槽摆频繁,该河段是钱塘江治理的重点和难点。工程处,参与筑坝及护岸工作。赭山湾位于南沙支堤,自清末起钱塘江主流走向逐渐向南岸迁移,早已淤积成陆地且村镇密集的南沙大堤持续发生坍江,威胁百姓生命财产安全。由此,自20世纪30年代起,治江工程便提上日程。事实上,赭山湾治理工程于1948年就已开始,首先是抛筑九号坝。20世纪50 — 60年代,为治理江道,先后抛筑了9号坝、顺坝、1号坝、美女坝等主力坝和众多短丁坝群,已实现控制江道、固滩促淤的效果,工程建设的重点就是位于赭山湾以上的江道。

新中国成立初期,南沙支堤外原9号坝大部分被冲毁,低潮位时,能见到部分残存坝体。9号坝地处江道顶冲位置,江道水工建筑物极难修筑且易被冲毁。20世纪30年代直至新中国成立后,一直在抢险,主要是保护南沙大堤。1951年,曾抛石修补,再经1957年抛筑,南沙支堤外的九号坝坝体长达1 527 m,坝顶高程5 ~ 6 m。九号坝持续被延长,向外伸展抛筑,形成多个设计方案,坝体最长设计长度为4 030 m,后修改为3 100 m。现实抛筑过程中,长度达到3 000多米时被冲掉;坝体长度达到1 900 ~ 2 600 m时,坝体中间被冲出缺口。1964年坝体再次被冲毁,经过抢修将前期形成的缺口堵住。赭山湾河段的治理最为艰难,历经几十年[3](见图4)。

图4 1970年赭山湾江道整治前后岸线及工程位置图

访:当时,施工队伍主要来自哪里?

杨:抛坝工作由钱塘江治理工程局负责,下设有2个工程队,分别负责顺坝和九号坝抛筑工程。工程队负责全程工作,包括建立采石场开山采石,位于赭山湾下游的常山就设有采石场。石材运输主要有2种方式:一是直接用小火车运送石块;二是用船运送。运输船外包给商家,根据运量结算工程款。我当时负责称石块、石料入库、开单子等工作。当时,每年要运17 000 ~ 18 000 m3石材到工地。

钱塘江沿线周边有很多个石料厂,分别位于富阳、萧山义桥、常山、瓜沥、茅山、绍兴、余姚等地,这些石厂我都去过。治江所需的江道抛坝石料与修筑海塘的石料完全不同,抛坝石料要求大块、坚硬的块石,太碎太小的石料不能用。20世纪60年代后期,根据多年施工经验,逐步形成“从块石开采、运输到抛石护堤”一整套行之有效的经验,为开展“乘淤围涂”积累了宝贵经验,由此逐步形成整治钱塘江辽阔江段的有效手段,即大家所了解的“以围代坝,治江围涂”[2]。

当时刚毕业的新人都要先到工地工作2 a,再安排其他工作。1964年,我被调回工程局,安排到施工技术处工作。此时,部门有20多个人,负责人为孟见喜处长、黄荣道副处长,主要从事海塘修筑工作,负责设计、施工等工作。

3 围涂治江 一线坚守

访:请您讲讲,您在一线工作的治江工程建设的细节及遇到的困难。

杨:初到一线工作时,我做的第一件事情就是用1个月的时间跑遍沿江两岸海塘,北岸从上泗起直至上海的金山卫、金丝娘桥;南岸从临浦火神庙直至绍兴的曹娥江口。两岸海塘破损情况并不太严重,因为从1949 — 1960年已经做了很多海塘修筑工作。此时,两岸海塘主要是明清古海塘,南北两岸同时修筑。修筑的方法是:首先将出现问题的老海塘拆卸出条石,重新打好桩基,尤其是出现腐烂的木桩基全部换掉,重新打入钢筋混凝土桩,一般深度为地下9 m。打好桩基后,再将原条石砌筑回原处。新的桩基全部采用机器打桩,旧的海塘桩基一般为国产的杉木桩和国外进口的松木桩,尖山坝的桩基全部为松木桩,那是1948年美国援助的物资。

访:钱塘江潮汐很厉害,施工工程又是如何开展的?

杨:钱塘江涌潮确实很厉害,最大流速可达12 m/s,且在直立式海塘岸边形成横向的河底分流,这是导致海塘塘脚河床刷深的主因。塘脚被冲涮掏空,最终导致直立式海塘外倾,甚至坍塌;若遇到大风或台风,海潮波浪的峰谷差所造成的水压差将干砌条石塘外堤中的条石抽出而影响海塘整体安全。在海宁段,我曾亲见重达300 kg以上的石块或条石受潮汐作用从江道塘脚处掀起抛到塘背后约10 m的地方。

海塘修筑工程的重点是塘基加固,采用水泥浇筑法进行施工。1964年,海塘塘身的条石出现松动、抽出等现象,塘底的桩基很多裸露在地面,最多的有1 ~ 2 m。桩基裸露容易腐烂,致使塘身沉降变形,危害海塘安全。20世纪50年代初,物质紧张,为抢修海塘,海宁沿线部分江段海塘采用竹签混凝土桩基,效果不错,至今仍有保留。20世纪70年代之前的海塘修筑工程在技术上并无太多改变,主要采用传统的修筑方法,在塘背后增加护塘土,后来又加入碎石以增加摩擦力和压力,保护塘身稳固。

20世纪60年代,修建海塘最大的困难来自于资金和物资的不足。修筑工程所需的物资经常短缺,所有物资均来自于国家计划,当时称为“万元指标”,即国家拨1万元钱下来转换成相应的物资,多少钢材、多少木材、多少水泥,都不能超过这1万元钱,多的物资是要不到的。这就要求工程设计人员在设计时全面考虑建设物资问题,建设所需费用都要计算出来,且要节省,想办法寻找易获得的替代材料,比如:用到水泥沙浆的地方,尽量少用水泥,用些粉煤灰、石块磨粉,两者混合做成复合料,以减少水泥的用量。

这一阶段海塘工程主要以维护为主,没有新建项目。1968年,省里准备开展黄湾枢纽工程并成立了钱塘江规划组,我被调到该处工作。

访:为什么开展黄湾工程建设,是为了治江吗?

杨:1967年冬,省水科所、省水利水电工程局、省水电设计院、省农业厅抽调的骨干力量17 ~ 18人在当时省农业厅“共同研究”后提出黄湾工程。1967年,省内主要工作由军管会决策,负责浙江省的军管会领导是东海舰队14东海舰队,于1949年4月23日在江苏省泰州白马庙成立,张爱萍将军任首任司令员兼政治委员。1955年9月23日中华人民共和国国防部发布命令,华东军区海军正式更名为“中国人民解放军海军东海舰队”,为中国人民解放军海军三大舰队之一,由陶勇中将出任司令,舰队司令部驻上海,20世纪70年代因林彪的一号命令,迁驻浙江省宁波市。的参谋长谢正浩,他希望部队的军舰可以从杭州湾口开到上游富春江两岸的山洞中,由此产生了修建黄湾工程的设想。

1969年,在省水利厅、省交通厅主导下成立钱塘江规划组,有省水电设计院车友良、华东电管局张传明、省水利厅陆子奇3人负责,戴泽蘅为技术负责人,共有2厅1局20余人参与,至1971年规划组划入省水科所,各单位参与人员根据个人意愿有些回到原单位,有些留下。此时,我在工程室从事钱塘江两岸围垦工作。

1973年后,我先到钱塘江管理局的工程科,后到规划室工作,主要还是围垦。萧山地区的围垦,我绝大部分都参加过,围垦了将近6.67万hm2土地,我至少参与了其中4.67万hm2的围垦工作,此后又参与绍兴、上虞、海宁等地的围垦,基本覆盖了钱塘江两岸所有围垦工作。钱塘江南北两岸最早的围垦工程是在1967年,南岸萧山首次围涂0.18万hm2;1968年,围涂0.24万hm2;1969年是0.35万hm2;1970年0.68万hm2(见图5)。

图5 20世纪70年代萧山围垦一角

访:您参与了很多围涂工作,经验丰富,这么多工程中最难围的是哪一部分?

杨:比较麻烦的地方就是南沙赭山湾江道, 1963年围了不足0.13万hm2时发生了垮坝。第一次,刚刚围好的坝就被潮水冲走,到1964年冬天全部垮了,基本上没留下什么;到了1965年又重新围,围了0.17万hm2。南沙大堤本来就是历代逐渐围恳形成的,堤内有老海塘,不需要抛筑太多石料,否则会出现淤积[5]15南沙大堤是指南沙萧绍海塘外,上起半爿山,下迄曹娥江口的一大盐、牧、农耕之地,统称南沙,其所处河段形势,分为3个岸段,其中萧山城北至曹娥江出口岸段,赭山以下,三面环江,其东侧受曹娥江出口水道影响,滩岸的崩坍最突出。。

钱塘江围垦有着特殊的时间要求,一定要在每年11月份至次年3月份的枯水期,选择每月小潮汛的7 ~ 10 d内抢围。为赶时间,当地政府发动数万乃至数十万百姓参与围垦。参与围垦工程的主力是农民,萧山动员全员农民参加围垦,最多的一次发动了10多万人。1966年11月的一次围垦工程发动了数万民工,农民自己带着工具,采用肩挑手扛的方式参与建设。对农民的劳动支出采用记工分的方式计算工作量。农民参加围垦非常艰苦,全都住在江滩上临时搭建的草棚里,会有意想不到的意外发生。直至20世纪90年代起,机械围垦逐步取代人工围垦。

我的工作主要是指导现场围垦工作,在确定治导线16治导线:为稳定河势流路,在河道两岸布设整治工程所规划的水边线,也称整治线。该项工作至关重要,由治江工程总工程师根据各项研究结果及河道实际治理目标综合研究后确立。见:李海静,王淼.我的钱塘江河口科研生涯:韩曾萃访谈录[J].科学文化评论,2017,14(4):85 - 102.后,跑到现场指导围垦使其不能超过治导线指定的区域范围。围垦工作面对的最大难题是资金。钱塘江南北两岸围垦和海塘修筑工程均由钱塘江工程局负责管理。围垦工程没有专门的资金和项目列支,为此就需要找一些名目来化缘,比如:维护海塘或抢险工程等。20世纪60 — 70年代围垦工程主要集中在钱塘江南岸的萧山地区,20世纪80年代开始扩展到绍兴地区。工程开展过程中,均以抢险、维护海塘之名,实施围垦治江工程。

事实上,到了20世纪80年代已经积累了丰富的围涂经验,采用先抛坝再围堤的方法,水流和冲刷不太严重的地方就不再抛筑丁坝,进而节省成本。此后萧山比较大的几片围垦工程都采用了这个方法。若这个地方处于江道凹面易受潮汐冲刷,先抛坝,自然淤积后再进行围垦作业。

位于萧山的南沙大堤历史很长,清代自江道主流稳定在中小门和北大门之间后逐步形成;清末至民国时期,随着江道主流变迁南移,南沙大堤多次出现坍江,危及安全。20世纪30年代起,为保护南沙大堤开展了系列工程。1942年日本占领杭州后,南沙大堤还有个名字,叫“抗战大道”,这是因为敌我双方以海塘为掩体开展多次战斗。

访:当时钱塘江江道设计走弯还是走直存在争议,您在施工现场是否需要考虑江道走弯还是走直?在围垦过程中,有没有遇到什么困难?又是如何解决的?

杨:江道顺直还是弯曲、转几个弯是要认真考虑的。治导线的依据就是规划线,直的、弯的都要有,顺坝应在顺直江道段,但钱塘江江道变化太快,常会出现与设想方案完成相反的情况。以顺坝为例,顺坝正处于江道弯道的顶点,该位置有2条流路,即来潮方向和上游来水方向在此处交叉,斜交后潮水冲过去将建好的土堤坝冲毁。

大潮到来之前,动员船只和人员建好围堤,并安排专人看守,大概每米土堤由1个人负责。潮水来时若发现堤身漏水就马上堵住,真是应了那句“水来土掩”的古语,但因土遇到水就松散开,施工过程总是出问题,无法堵死。后来,想了一个办法解决这个问题,即建造围堤时用水冲,一边冲水,一边加土加固,外加人力踩踏、夯实。灌堤过程中,水往哪冲,土一松就往哪里流,形成泥浆,这时就想方设法将冲出的空洞再填土夯实。当地百姓利用10 d的小潮汛抢筑土堤,我们再想办法加固土堤,堤后用碎石和石块稳固堤身。钱塘江围垦是分片、逐步向江道推进完成的。

4 精研技术 创新方法

访:在实践工作中,您有没有考虑进行技术革新?

杨:我个人除从事现场施工外,还曾开展涌潮、波浪的观测工作,设计波浪水槽、涌潮水槽、沉箱、沉井、板椿及能够适应自然变形的护坦、丁坝护面、多种丁坝保护方式试验等技术创新工作。1968年在新湾进行涌潮现场观测期间,提出以沉井保护丁坝坝头的方案,1969年在萧山赭山湾开始试用沉井作为丁坝坝头以来,效果良好,基本上解决了丁坝坝头保护的老大难技术问题,这是钱塘江上用于保护坝头的第一个沉井,1977年我在《水利科技情报》(现为《浙江水利科技》期刊)上发表了《钱塘江丁坝坝头沉井的设计和施工》[6]一文。

1968 — 1989年完成“钱塘江水下防护工程的研究与实践”[7]课题,为钱塘江赭山湾以下至海宁八堡河段形成稳定江道提供了重要的技术支撑,并解决了萧山市围垦数十万亩新围土地防潮中的难题,当时我全程参与制定课题的技术路线和现场观测、结构设计和施工等工作,项目获1991年国家科学技术进步二等奖(见图6),我本人也获得政府特殊津贴。这2项工作是我从事的具有代表性的项目。

图6 1991年杨永楚获得国家科技进步二等奖获奖证书

致谢:杨永楚老先生虽年事已高,但精神矍铄,思维清晰,3 h长谈,为我们的采访提供了宝贵的钱塘江防治过程中的历史细节,在此谨致谢意!