回望大别山

2020-10-27吴东峰

吴东峰

1946年8月6日,中共中央机关报《解放日报》刊登了一則令延安军民格外振奋的战斗消息:“中原突围皮定均旅全部胜利到达苏皖解放区。”

华中《新华日报》亦发短评,题目为《谨向皮定均将军所部致敬》。短评称:

这一令人兴奋的消息,无疑地将给面临严重斗争的苏皖解放区以莫大鼓舞,因为这支兄弟部队的胜利到达,不仅增强了我们的自卫力量,而且丰富的战斗经验,更使我们取之不竭,用之无穷。

谨向胜利突围的英勇指战员们致以崇高的敬意与慰问!

皮旅的威名由此开始,并遍传中华大地。

一次几千人的突围作战,为什么会产生那么大的影响?为什么会赢得解放区军民一致的由衷敬意?为什么会被称为“战争史上的奇迹”?2018年11月,受安徽电视台之邀,笔者有幸随《八月桂花遍地开》摄制组驱车进入大别山采访。沿着当年皮旅突围的线路,从白雀园出发,途经刘家岭、松子关、吴家店、磨子潭、青风岭,一直到皖北平原的津浦路,我们寻访着、考察着、追忆着、探讨着、思考着……

丢卒保车:皮定均、徐子荣隐瞒了一生的“秘密”

白雀园镇,是皮旅中原东路突围的起始点。1946年6月26日,大雨的夜晚,皮旅就是从这里向大别山挺进的。

位于大别山西南的白雀园,境内山岭重叠,大都呈东西走向。一条宽阔的白河缓缓流淌,由南向北穿过。走进白雀园的明清古街,使人感到这里的时间仿佛停止了。第一次国内革命战争时期,这里曾经是鄂东北、豫东南、皖西北三块红色区域的交通要衢。

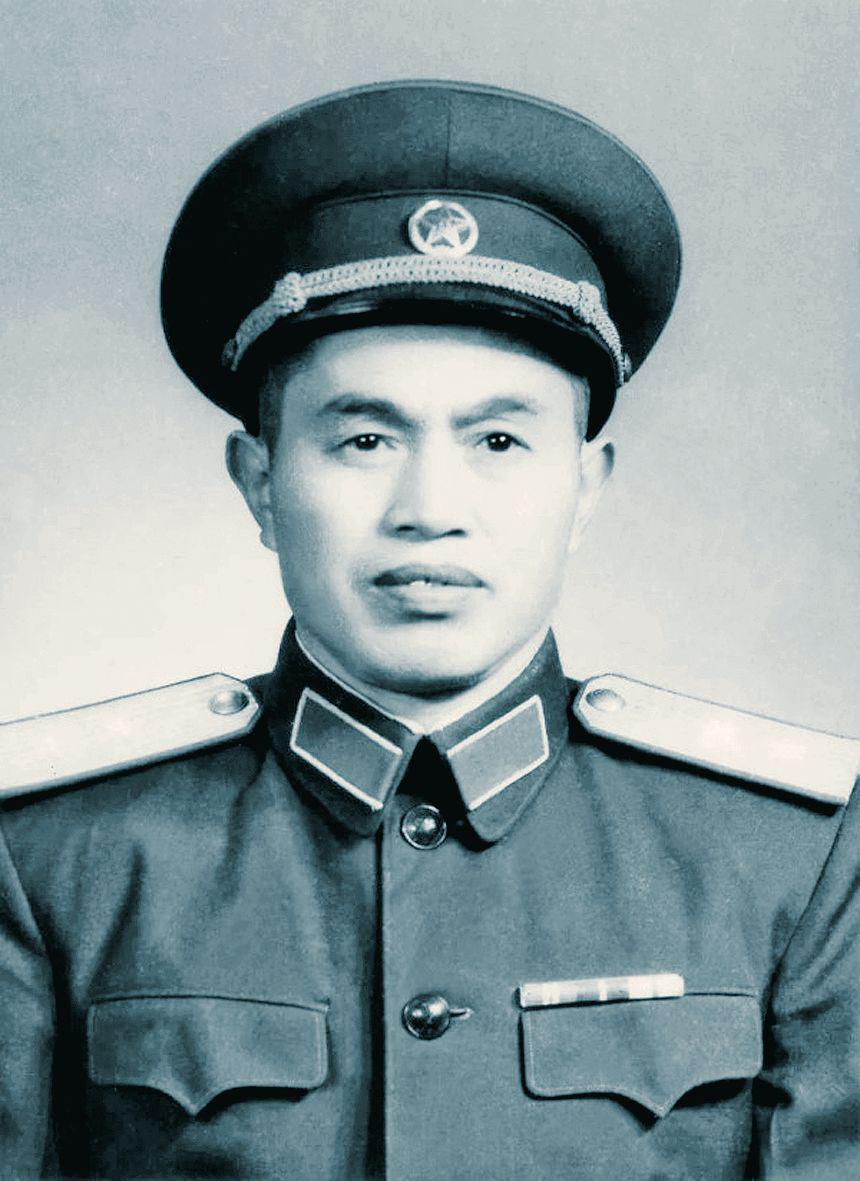

1955年授衔时,毛泽东曾批示:“皮有功,少晋中”

1945年抗日战争胜利后,皮定均率领的中原军区1纵1旅指挥部,就设在明清古街里。三间白墙黑瓦的木结构平房,一间住皮旅政委徐子荣,一间住旅长皮定均,一间为皮旅司令部。面对一座狭窄的小院子,院子前门正对明清古街,有一后门可通新光中学。旅长皮定均与夫人张烽在居中的一间房小住半年,张烽那时以秘密地下党员的身份在新光学校教书。

“皮定均司令员个子不算高,也不算矮。眉毛浓浓的,嘴唇翘翘的。骑着一匹雪青马。他的通信娃子姓赵,常牵着马到学校的操场等皮司令,我们很熟。”张烽的学生、85岁高龄的傅善禄谈起皮定均格外激动。

提起皮旅东进突围,傅善禄回忆说:“张烽老师先走,皮定均司令后走。那时张烽已怀孕七个月了。她说是去养病,我们不知道她是提前转移。皮司令是骑着雪青马走的。听说他们走西面,过铁路就与敌人交了火。第二天,下了一天雨,黄安(今红安)发大水了。”

当时只有12岁的傅善禄,并不知道皮旅为什么要走,是怎样走的,走到哪里去了,但他亲眼看到的是,那几天忙忙碌碌的皮旅官兵,把凡是借用的东西都全部还给老百姓了。

“皮旅好啊,老百姓的东西一件也不要,一件也要还。我们真舍不得他们走啊!”这是傅善禄那时对这支革命军队的粗浅认识。

当然,傅善禄更不知晓,皮定均当时正面临着严峻的生死抉择,已经作好了为掩护主力牺牲自己,与全旅官兵同生共死,甚至不惜破釜沉舟的准备。

1946年6月24日下午,中原军区1纵1旅接到纵队特急电报,限定皮定均与徐子荣于晚6点前赶到纵队接受新的任务。

到了泼陂河纵队司令部驻地,1纵司令员王树声和政委戴季英一同向皮、徐交代了任务。

据皮定均回忆,王树声语气不无凝重。他从口袋里摸出一份电报给皮、徐看,大意为蒋介石下令于6月26日向中原部队发起总攻,中原局决定主力突围到陕甘宁边区,留下一支部队作掩护。

王树声说,纵队党委讨论决定,由皮定均的1旅担任掩护任务。具体就是:主力今晚开始向西突围,1旅想办法拖住敌人。3天后,1旅自行选择突围方向。作为军人,皮定均和徐子荣表示了坚决完成任务的决心。

那天深夜,夜雨初晴,空气清新。皮定均回忆,从纵队司令部回来已是25日清晨。他与徐子荣政委扬鞭策马,一路疾驰,心急如焚。在马上,皮、徐交换了执行命令的初步意见。

毛泽东亲笔起草的致中原局电报,他在这份电报稿中,将原意“胜利第二”改成了“胜利第一”

新中国成立后,皮定均曾多次回忆这段经历,但他隐瞒了一个至死也没有说的秘密。那是皮定均警卫员赵元福晚年偶然向福州军区政治部创作员张凤雏透露出的一个细节。

赵元福回忆,王树声和戴季英一同送皮、徐往外走时,王树声压低声音,说了如下一句话:

“旅的几个干部,每人要准备一套便服。关键时刻可以换装。”

经历过西路军惨痛失败,化装讨饭回到延安的王树声,此话可以说是肺腑之言。当他看到皮、徐的两个牵着马等候的警卫员时,连忙上前伸出两手,分别握住赵元福他们两个的手,说:“小鬼,你们要保护好你们的首长啊!”

赵元福回忆,王树声讲这话时,皮、徐两位首长沉默无语,也没有回应。他们并骑而行返回时,赵元福清晰地听到了皮、徐两位首长骑在马上的对话。

“我们不准备便衣。”皮定均说。

“对,我们要和同志们在一起。”徐子荣答。

皮定均秘书李正华曾对笔者说,中原突围前夕,李先念给皮定均看过毛泽东的电报指示:“立即突围,愈快愈好。不要有任何顾虑,生存第一,胜利第一。”毛泽东在中原突围的电报上先写着“生存第一、胜利第二”,后又亲笔将“胜利第二”改为“胜利第一”。毛泽东先写“二”再改为“一”,可谓用心良苦。

皮定均明白,中央和中原局的精神实际上就是四个字:“丢卒保车”。

为了全局牺牲个人,皮定均在所不惜,但为全局牺牲局部,尤其是牺牲自己亲手组建起来的—个旅6000余子弟,皮定均不忍心也不甘心。

声西击东:小小山村如何藏下6000余人

“皮定均像一个高级魔术师,一支完整的旅建制(辖三个团)的部队突然之间全没了。”

1946年6月25日,中原军区主力冲出敌人包围圈,向西疾进。26日中午,为了掩护主力撤退,皮定均、徐子荣指挥全旅在50多公里宽的防线上,坚守阵地,抗击国民党军的进攻。

傍晚,大雨倾盆。皮定均迅速收拢部队于白雀园结集,会合旅直,向着主力突围的方向,沿着公路,以几路纵队疾行。西行10多公里,这支部队突然向南拐了个直角,消失在茫茫大雨中。

国民党郑州绥靖公署主任刘峙发现中原军区主力向西突围的行动后,命令“务必在平汉路东予以歼灭”。同时,对不知去向的皮旅,在白雀园、余家集地区进行“搜剿”。

皮旅官兵究竟藏到哪里去了?

军史记载得很简单:陷于敌军重围中的1旅,从白雀园出发,先向西虚晃一枪,而后再向东,突然钻进一个叫刘家冲的只有六户人家的小村子里。他们不抽烟,不起火,忍饥挨饿,冒着大雨,保持肃静和高度警惕,一天一夜没有暴露目标。国民党军经刘家冲向西开进时,近在咫尺,却毫无察觉。

一个只有六户人家的小村庄,怎么能够容纳下一个旅三个团的建制部队,而又不被发现?这是真的吗?

当我们来到刘家冲时,才恍然大悟其中的奥秘所在。

刘家冲距白雀园只有七八公里,虽然向东靠潢麻公路,南临商经公路,却是一个十分隐蔽的世外桃源。它坐落在一座山的凹形怀抱中,当地人叫卧龙山,卧虎藏龙之意。

刘家冲当时确实只有六户人家,但这是六户大地主,如今六扇石条大门依然一字儿靠山而立,虽然已经残破不堪,但家家都是高墙深宅,不减当年富豪气派。门楼前面有一个水池,碧波荡漾,古树环绕。水池旁有一个很大的打谷场。

1985年,福州军区政治部创作员张凤雏到刘家冲考察,当时70岁的老农李乃桑回忆,这里原来住了六户大地主,盖这么好的房子是便于在这里收粮收租。土地革命战争时期,共产党在这里打土豪,分田地,六家地主全都跑进黄安城里了,房子也被附近的农户占了,以后就再也没有回来过。

在红军时期,刘家冲由于地形隐蔽,景深广大,曾为鄂豫皖红军的后方医院。

刘家冲确实是一个很小的村庄,但当你登上刘家冲后面的小山包时,看到的是一大片更广阔更隐蔽的山林。据镇史通邓义海介绍,当年这里都是黑松林,把山峦沟坎覆盖得密密麻麻、严严实实。黑松林方圆有2平方公里,就是藏上万人也没有问题。

所以,在皮旅党委会讨论自主突围方案时,皮定均就想到了刘家冲。皮旅参谋长张介民回忆当时的情景说:“讨论得十分热烈,徐子荣政委提出完成三天掩护任务后‘找个地方藏起来,等敌人追过去,我们再东进的意见时,皮定均立即想到了刘家冲。”此地为皮定均率部移驻白雀园时发现的,当时他说:“退可跑,进可攻,打游击的好地方。”没想到关键时刻还真的派上了用场!

在现地,我们还了解到,其实皮旅当时并不都驻在刘家冲。刘家冲附近的刘家山、刘庄一带黑松林也驻满了部队。

数千皮旅官兵蹲在黑松林里一天一夜,没有暴露目标,足见皮旅的纪律严明和军事素养。

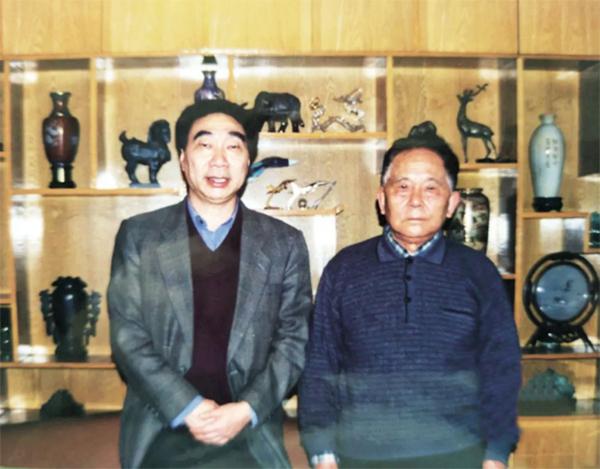

2003年10月,王诚汉将军在北京西山的住处接受了笔者的采访。这位皮旅第1团的老团长,穿着蓝衣黑裤便服,虽然已86岁高龄,但精神抖擞,思维敏捷。

王诚汉回忆,自25日夜到26日夜,3营派出七个小分队,对敌前沿阵地进行火力侦察。各连还派出战斗小组,出没在几个山头上,给敌人造成皮旅向东突围的错觉。27日下午,敌人频繁进攻,均被3营官兵们奋勇击退。27日夜,他们接到旅部命令:“掩护主力突围的任务已经完成,立即转移,追赶部队。”

对于兵藏刘家冲,王诚汉将军也只能想起一些碎片化的记忆,但真实而可信:

皮定均下令,人不许说话,马不许叫,不生火不煮饭,只吃炒豆。为防止枪走火,我们命令,除了岗哨外,其他人员的枪支全部退出子弹。黑松林里每棵树下都挤满了兵,无线电台关闭,枪支退出子弹,所有的马都堵上了嘴。饲养员把马嘴用绳子缠上……

那天,路过向西开进的国军,向我开枪、开炮,乱打的,我们不理他。敌人的搜索队好几次来,对着黑松林,打一阵子枪,火力侦察,有的战士被打伤了也不吭一声……

记得在采访王诚汉期间,我向他赠送了一套广州出版社出版的民国版《反三国演义》(又名《反三国志》,为民国文人周大荒所撰写的白话文章回体小说),老将军眼睛一亮,立即说:“那时打仗,好多都是学三国的。这个‘反字大有名堂。要打胜仗,就是要反反正正,真真假假,迷惑敌人,既要声东击西,也要声西击东。”

糧草先行:徐氏祠堂的粮库该不该烧

1946年6月28日清晨,待追赶的国民党军超越西进后,皮旅官兵突然从刘家冲钻出来,以神速的急行军插入国军后方,三次90度大转弯,跳到了豫皖两省交界的小界岭,跨进了安徽省立煌县(今金寨县)的吴家店。

吴家店,位于大别山腹地中心区,山势险峻,白云缭绕。1983年,笔者曾到吴家店住了一夜,那时的印象是狭窄的桶子街,破烂的土坯墙,贫穷的苦日子。如今变化巨大,吴家店变成了繁华、热闹、现代化的旅游小城镇。

周其林大爷,是我们在吴家店找到的仅有的一位见过皮定均的老人。他接受了我们的采访。

“1946年,皮定均来到吴家店……”因年事已高,周其林回忆得断断续续,但脉络依然清晰。

7月3日,皮定均派出两个侦察班伪装成国民党军特务队,不费一枪一弹,轻取吴家店乡公所。皮定均随即赶到乡公所,宣传了共产党的政策。他要乡长立即通知吴家店南面的两个乡,声称:“国军要来运粮,鄙乡存粮不够,请急送来,另有任务当面交代。”

南面的两个乡长分别于当晚和次日清晨派民夫把大米送到吴家店,计100多担。两个乡长与吴家店的乡长均被皮旅扣押。周其林回忆,这三个乡长一个也没有被杀害,皮定均只命令把他们的枪下了。

皮定均立即被曾与他一起放过牛的小伙伴认出来了。周其林说,皮定均小时,曾在吴家店一个姓周的大户家放了一年牛。皮定均那张嘴,独一无二,嘴唇向上翘,带着喜悦,给小伙伴们印象极深。

立煌县是皮定均和副旅长方升普的家乡。17年前,两个十四五岁的少年,在这里参加红军,成了“红小鬼”。现在他们带着部队回来了,群众奔走相告,无比高兴。

此时,国民党军得知皮旅进抵吴家店,整编48师令527团星夜赶往立煌县南庄堵击。面对敌情,皮旅召开了一次党委会,决定还是利用吴家店的条件,在吴家店休整了三天。

周其林回忆说,皮旅除了开仓,还做了三件大事:一是给每个官兵准备了五天的干粮;二是把空粮袋拿来给每人制作了一双布鞋,两双草鞋,还有衣物;三是部分伤员和不能行军的同志安置在老乡家里隐蔽起来,休养身体。

在当地群众的帮助下,他们找到了一个国民党军的粮食仓库。当即开仓放粮,把一部分粮食分给了贫苦的老百姓,一部分作为部队的给养,解了燃眉之急。这个粮食仓库,如今仍在吴家店附近的果子园徐氏祠堂里。

一个旅三个团的队伍,在深山老岭活动,这需要多少粮食啊!吴家店休整,幸亏部队发现了一个国民党军的大粮库,才解决了皮旅的粮食问题。可是当部队出发时,供给部部长范惠却与皮定均发生了一场要不要烧“粮库”的激烈争吵。

皮定均

范惠晚年回忆,临出发前,他去徐氏祠堂看了一下,里面的粮食才动了一个角。为了不让粮食留给敌人,范惠叫了几个战士拿上蘸了油的火把去把粮仓烧了,不料被皮定均撞见了。

他问范惠:“粮食是谁的?”

范惠:“是敌人的。”

皮定均:“敌人会生产粮食吗?”

范惠改口:“是我们缴获敌人的。”

皮定均说:“缴获的物资你就烧?看到了没有,群众在饿肚子。”

范惠争辩:“群众饿,也吃不上。烧了它,不让敌人吃。”

皮定均又问:“敌人没有吃的怎么办?”

范惠不悦:“他们想怎么办就怎么办!”

皮定均说:“敌人没有吃的还是要剥削群众啊!”

范惠無言以对。

据说,后来追赶皮旅的国民党军到了吴家店后,确实借助于皮定均强留下来的粮仓,补充了给养。但是,当地的老百姓也确实没有遭到国民党军的抢劫掠夺之灾。

同舟共济:“人桥”是怎样连接起来的

磨子潭,是皮旅穿越大别山的最后一道屏障。

所谓磨子潭,其实是淠河的一段。大水从岳池奔涌而下,河中央有一块黄石头,又大又圆,直径10多米,东面水大,西面水小,河水经年累月围着它转,冲出了一个很深的潭,故此得名。

2003年10月,本文作者(左)于北京采访皮旅第1团老团长王诚汉时与之合影

如今我们站在这里,面对着的是一片安静的河面,对面的三座大山仍如屏风般立在眼前,当年的磨子潭早已不见踪影了。新中国成立后,为了治理洪涝灾害,这里建起了佛子岭、响洪甸、磨子潭三座大型水库。

2018年81岁的汪舟龙,退休前是磨子潭镇政府的工作人员,后来,镇里返聘他编撰镇志。当年皮旅抢渡磨子潭时,他已经记事了。

汪舟龙回忆,那天夜里,睡到半夜,突然响起了一阵枪声,我们都吓得不敢动,到了早上,枪声才逐渐停了。八九点左右,汪舟龙跑出门去看热闹,眼前的情景使他惊讶不已:黑压压的部队开过来,三五成群,接二连三地走过去,前不见头,后不见尾,一直走到下午三四点。

汪舟龙后来才知道,这支被群众称为红色部队的,就是皮定均率领的皮旅,而此时的皮旅正面临着生死考验。

当皮旅官兵赶往磨子潭结集时,国民党军整编第48师的部队已在岳西、舒城、潜山布防阻击,其先头部队夜半可赶到磨子潭。这是皮定均在电话里诈获的敌人情报。

形势十分严峻。部队已经来到磨子潭,乌云密布,大雨骤至。敌人正在向大河逼近,要抢占河对岸如屏风似的三座山头,依托大河之险,阻挡皮旅6000余人马渡河。

抢渡磨子潭的过程惊心动魄。

皮旅官兵都记得,在突如其来的变化中,即使情况万分危急,皮定均依然头脑清醒,应付自如。他没有像赶鸭子一样赶部队下水,而是向船工作了调查,找到上游水位最低的三个地方作为徒涉场。与此同时,皮定均十分严厉地下了三道命令:

第一,命令1团团长王诚汉:“1团火速徒涉过河,协助3团向敌人反击。”第二,命令工兵连连长:“与老乡组成摆渡队,用木船,摆渡23位妇女、2个婴儿和其他伤病员,要绝对保证安全。”第三,派出骑兵通信员,向担任后卫的2团团长钟发生传达命令:“迅速跑步跟上来,徒涉过河。”

很快,各部队有条不紊、秩序井然地渡过了磨子潭。汪舟龙至今仍十分迷惑:这一夜,大雨倾盆,水涨岸远,皮旅是靠什么工具渡过磨子潭的?

舟渡?老人说,一条船,只能装10人,总共才有5条船,6000余人要何时才能渡完?

桥渡?老人说,因水深流急,风大浪高,三次架设都没成功,夜半就放弃了。

皮定均的警卫员赵元福回忆,夜里10点钟左右,皮定均果断地说:“我们不能犹豫了,现在只能用小船把女同志和伤病员渡过去,部队涉水过去。”

而后,皮定均与徐子荣、方升普站在岸边商量,当机立断,决定全旅徒涉过河。起初,水深齐胸,到河中心,水面上只露出一个个脑袋。徒涉过河困难很大。参谋长命令工兵把绳子接起来拉过河,然后官兵们拉着绳子过河。

汪舟龙采访了许多当事人,许多人都说是用一条很长的绳子拉过去的。但据汪舟龙了解,在当时的情况下,不可能有那么长的绳子。

皮旅老战士李堂明的一段回忆揭开了这一秘密:

狂风夹着暴雨,打得人脸生疼。急流又把人冲得东倒西歪,恶浪一个个劈头盖来,不时地叫你呛上几口水。河底又全是溜光圆滑的石子,稍不小心就会跌倒。我们互相拉着腰带,连成一条长链,在波涛中艰难地前进。敌人的机枪、炮弹向着河面上乱射乱轰,长链中不断有人被流弹击中倒下,被汹涌的河水卷走,其余的同志又抢上一步,把链条接上……

原来,一部分战士手拉手结成一道“人桥”,成为名副其实的中流砥柱,让战友们攀附他们的身体,横渡淠河。

汪舟龙还谈到,急流弹雨中的皮旅分三路强渡,其中有10余人被急流卷走。作为先前渡河的3团1营3连在阻击国民党军的战斗中,被敌割断,与主力失联,后编入鄂东独立2旅5团。这段很少被人提及的历史,证明皮旅在千里突围中,并不是毫无损失,而是起码损失了一个连以上的实力。

大部分部队过河后,皮定均、徐子荣等旅领导才开始乘船过河。

皮定均警卫员赵元福回忆说,皮旅长一边指挥部队徒涉,一边帮助妇女和伤员上船。当皮定均看到船要开动时,便直接走下河床,要和官兵们一起涉水过河,但幸亏被站在水里的战士一把拉住了。

令行禁止:皮定均要求部队立即出发的决心毫不动摇

走出大別山后,便是一马平川的皖中平原。

1946年7月13日,皮旅6000余人集合在毛坦厂镇东山坡上,召开了穿越皖中平原的动员大会。在这个动员大会上,皮定均作出了一个惊人的决定——要求部队彻底轻装:“除了武器弹药和身上穿的衣服鞋子,其他东西一律甩掉!”皮旅老兵晁尚志回忆说:“皮旅长令行禁止,决不客气,决不马虎,决不犹豫,决不动摇。”

军令如山。据皮旅老兵回忆,那一天动员会后,皮旅官兵的背包,整整丢满了一山沟,横七竖八,花花绿绿。一驮子一驮子的档案、文件,在火中化成了青烟。

不仅如此,皮定均还对轻装进行了严格的检查,轻装彻底到所有的炊事担子、公文箱子和个人的全部用品,甚至连走不动的牲口都要精简掉。

部队进行彻底的轻装,为的是接下来的五天五夜的高速急行军。因为在接下来的五昼夜里,他们要和国民党的围堵部队“赛跑”:向东飞奔350公里,冲出敌人即将合拢的包围圈,与苏皖解放区部队会师。

7月15日拂晓,皮旅3团1营轻取官亭镇,俘虏地方民团百余人。此时,部队由于连续行军,格外疲劳,但在该镇仅停留不到一小时,便又出发,向北拐向凤阳。

本来计划在吴山庙休息,但皮定均听侦察队报告,敌人已在淮南路两侧强征民夫抢修工事,又当即决定:“在吴山庙吃饭,吃完饭立即出发。”2团团长钟发生提出:“部队太疲劳了,休息一天吧!”

皮旅老战士张国治生前接受笔者采访时回忆,为了休息的事情,钟发生团长和皮定均旅长两位老战友竟然大吵了一架。

皮定均斩钉截铁地说:“不能停留,吃过饭马上就走!”毫无商量的余地。

钟发生指着皮定均大吼:“你算什么英雄,怕死鬼!在这里休息一天有什么了不起?敌人来了,老子去打!”

骂归骂,走归走。钟发生不敢违抗军令,很不情愿地带部队出发时,还在大街上骂骂咧咧。

其他领导也有主张休息的,但皮定均还是那句话:“走!服从命令!”

此时,人称“政委妈妈”的徐子荣看到部队官兵实在太疲惫了,也劝皮定均:“是不是稍稍休息一下?短一些,不要一天,三个小时吧。”徐子荣是皮旅党委书记,1927年入党的老党员,年龄也比皮定均大六岁。

可是,这时皮定均的犟脾气上来了,连徐子荣的面子也不给。他说:“部队停不得,三个师的国军正向我们包围过来,这里多停几个小时,就有全军覆没的危险。如果把部队损失了,我们怎么交代!”

皮定均没有发火,而是一脸严肃,脸色铁青,加上那上翘的嘴唇,由喜变怒,更加可怕。他要求部队立即出发的决心毫不动摇!

皮旅官兵还是按照旅长的命令,准时离开吴山庙,连夜抢越淮南路,进入定远地区,再向津浦路飞速前进。

就在皮旅离开吴山庙不到3小时,国民党军整编第48师138旅乘汽车于次日凌晨赶到了淮南路。

张国治说,当他们赶到时,我们早已越过淮南路,走出几十里地了。他说:“如果当时皮定均不坚持自己的意见,在吴山庙休息哪怕只有3个小时,其后果就不堪设想。”

情深义重:突围中诞生了两个小生命

皮定均之子皮效农在出席纪念皮定均诞辰90周年活动时,说过这样一段话:

父亲是个军人、战将,在战场上叱咤风云,军令如山,可是在平时生活中,他又是个老农、慈父。也许是从小在大别山生活的艰辛和苦难,家庭的破碎和奶奶的教育,使他对劳动人民具有一种本能的尊重与热爱。他常教育我们要尊重警卫员、驾驶员、炊事员、保姆,尊重他们的人格。这与我奶奶对我父亲说的“见到穷人讨饭要给一口饭”的话是一样的。

其实,皮定均又何止在家庭生活中是“慈父”呢?在中原突围行军打仗的日日夜夜里,皮旅官兵对他的“慈父”形象记忆犹新,亲切而温暖。

他们说,别看皮司令指挥作战军令如山、六亲不认、铁面无私,但他对战友、对部属、对老百姓可好啦!在皮旅官兵眼中,嘴唇上翘、喜气洋洋的皮定均,是和蔼可亲的“兄长”和“慈父”。

参加皮旅突围的官兵中,有23位女同志。这些女同志非常了不起,她们与男同志一样,跋山涉水,走完了艰难困苦的24天行程。

不仅如此,在突围过程中,女兵队伍中还诞生了两个小生命,这是中原突围奇迹中的“奇迹”。

第一个生孩子的是供给部部长范惠的爱人薛留柱。中原突围时,她已临近分娩,旅首长知道她要分娩,专门配了一匹骡子给她骑。薛留柱在快走到吴家店时,感觉到有临产的预兆,孩子是在当地农民家的灶房里出生的。为了纪念中原突围,范惠夫妇为这个女孩取名“中原”。

范惠夫妇一辈子都记得:皮定均、徐子荣等旅领导知道后,都来看望和道喜。他们说:“行军打仗还添丁增口,真是大喜事啊!”

他们记得皮定均抱起小中原,边端详边夸奖:“这娃娃漂亮,名字很有意义,要好好照顾她。”皮定均命令:派一副担架,四个战士,轮流抬着母女行军。

四天后,皮旅在狂风暴雨中抢渡磨子潭。赵元福回忆,这时,敌人的机枪子弹已经落到河中间,炮弹掀起的水柱几乎把小船震翻。皮定均目送家属、伤员上船时,很快发现了队伍里少了一副担架。他问供给部部长范惠和他的愛人薛留柱:“孩子呢?”范惠没有回答,仰头望天。薛留柱泪水涟涟,低头不语。

皮定均立即明白了,他们为了不影响部队行动,把刚出生的孩子送到老百姓家里了。此时,皮定均无法发火,也无可奈何,他叹了口气,说:“算了吧,算了吧,这孩子多可爱啊!”

时隔28年后,范惠夫妇终于在大别山区找到了自己的女儿中原,当时她已经是几个孩子的妈妈了。

在突围途中诞生的另一个小生命,是3团参谋长青雄虎、何济华夫妇的孩子,一个名叫“突突”的女孩。

皮旅3团1营营长赵联诚回忆,当时,2团和1团在前面打得正紧,皮旅长命令,作为后卫的3团快速向前靠拢,准备投入战斗。正在这时,青雄虎对赵营长说:“我先到前面去,你走慢点,我爱人要生孩子啦!”赵营长慢慢走,等到了骑在马上的团参谋长爱人何济华。赵联诚回忆说:“她脸色发青,羊水都流出来了。我们把她扶下马,不到二十分钟就生下了一个女孩。”

皮定均是在一座桥下指挥部队攻打青风岭时,得知青雄虎爱人生孩子了。3团团长曹玉清回忆,先头部队发起两次佯攻都失败了,皮定均顾不上细问,却关照卫生队派个医生去照顾,并特别嘱咐曹玉清:“一定要保证母子平安。”

强攻青风岭战斗结束后,皮定均一直站在路边等着3团的队伍上来,打听青雄虎爱人在哪儿。当看到何济华拄根棍子走在队伍里,有个战士帮她抱着新生的婴儿,皮定均非常惊讶:“你怎么不坐担架?这身体怎么能受得了?”

何济华回忆,皮定均从战士手中接过婴儿,嘴对嘴亲了一口。他高兴地对何济华说:“这是战火中诞生的孩子,我们这支部队后继有人啦!”何济华和几位女战士都提议皮旅长为小孩起个名字,皮定均稍微思考一下,说:“就叫突突吧,在中原突围中诞生的孩子。”

在突围路上“突突”枪声中诞生的“突突”,一出生就习惯了枪声。何济华说,第二天在抢渡磨子潭时,敌人机枪子弹打穿了她的襁褓,她也不哭不闹。但是部队一停下来休息时,她反倒哭闹起来。

范中原、青突突,两朵战地之花,她们的名字合起来代表“中原突围”。这两朵战地之花,不仅仅是爱情之花、生命之花,更是皮旅这一坚强集体中的团结友爱之花。她们确实是中原突围“奇迹中的‘奇迹”。

〔作者声明:本文写作中参阅了皮效农主编的《皮定均的一生》(中央文献出版社2013年版)及皮定均著《铁流千里》、张凤雏著《将军生死录》等作品,特此鸣谢〕