金坛盐穴储气库微渗层分布规律及物理特性研究

2020-10-21丁双龙

丁双龙

中石化川气东送天然气管道有限公司

金坛盐穴储气库是中石化川气东送天然气管道的重要配套工程,在建设过程中发现一个厚度约为0.8 m 的微渗层大范围存在,微渗层作为一种特殊的地质构造,与常规建库地层相比具有强度低、渗透率高等特征,是天然气泄漏的潜在通道[1]。这给布井、储气库建造和后期运行安全带来了较大的挑战,已成为了制约该区域建库的主要因素。本文拟对该微渗层分布规律、微渗层岩心特征、微渗层成分和渗透率等方面进行研究,加深对该区域微渗层认识,为降低微渗层对该区域建库影响提供参考。

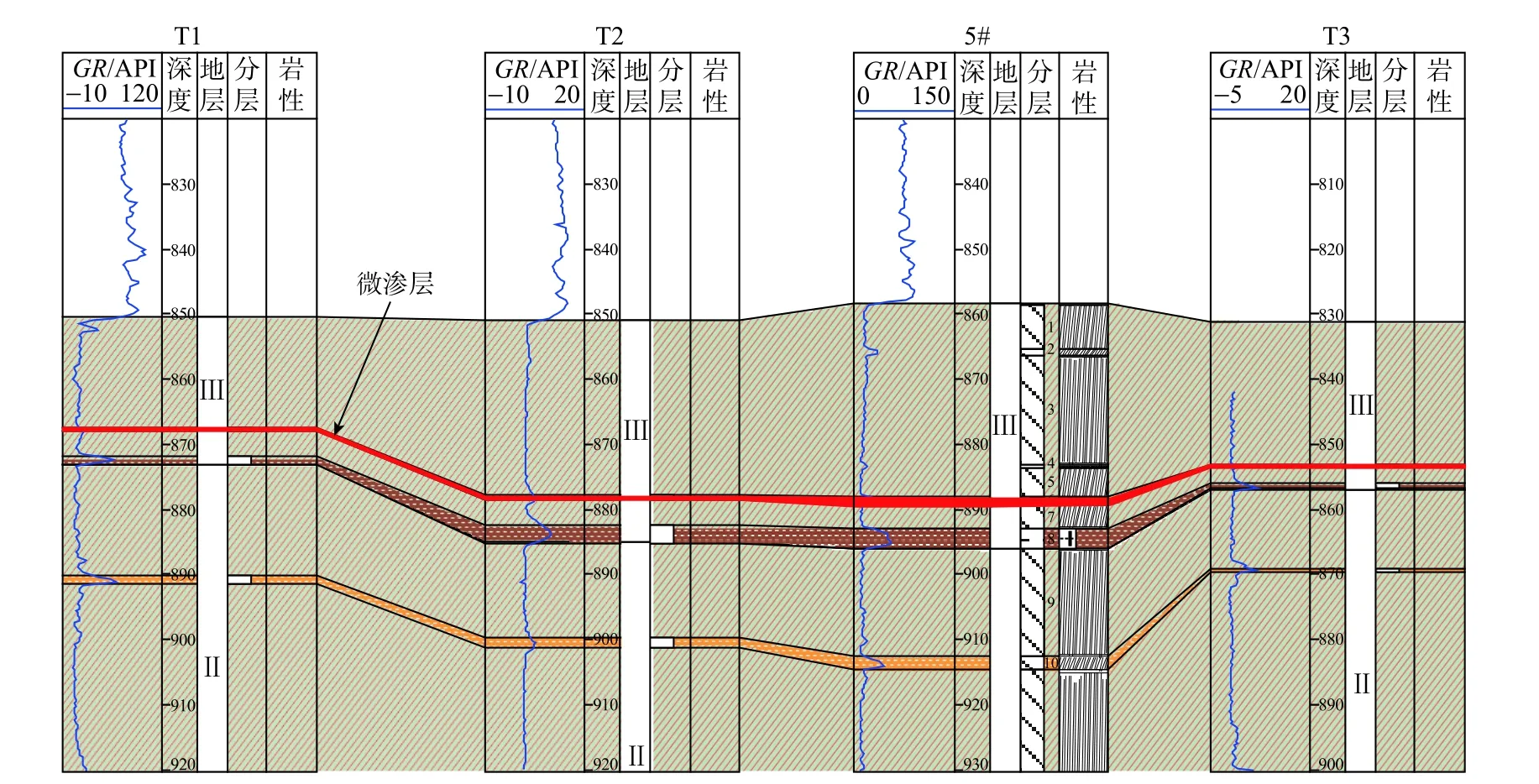

图1 T1、T2、5#、T3 井对比剖面图Fig. 1 Correlation section of Well T1, T2, 5# and T3

1 微渗层分布特征

目前储气库已经完成了T1、T2、T3 和5#井的钻井工作,实钻数据表明(图1):该微渗层与建库目标盐层顶部之间盐岩的厚度分布在0~43.3 m 之间。以5#井为中心,该厚度整体向西与东南方向上变薄,与盐岩厚度分布具有较好的一致性,盐岩厚度大的区域,该厚度也相对较大。钻完井之后进行了气密封测试,均存在一定的漏失性,漏失层位位于微渗层附近,对储气库建设造成了一定影响。

通过三维地震勘探并和已钻井进行对比,对该工区的微渗层分布进行了预测,该区域内微渗层分布稳定,统计厚度在0.5~1.3 m 之间,埋深860~890 m。从微渗泥岩夹层平面分布图上可以看出,该工区预测钻遇平均厚度0.8 m,夹层分布与盐岩分布具有较好的一致性,盐岩厚度大的区域,夹层厚度也相对较大。微渗层厚度分布整体趋势是由南向北方向变厚,在东西方向微渗层呈现由两边向中间(5#井)变厚的趋势,岩性由含盐泥岩向含泥质盐岩转变,即盐岩含量逐渐增加。

2 微渗层岩心特征描述

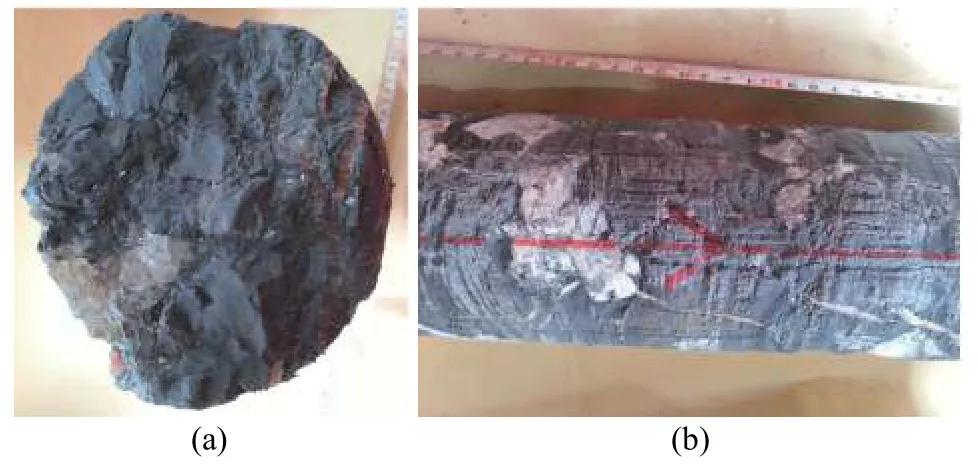

为加深对微渗层的认识,对5#井进行了钻井取心。5#井微渗层位于888.89~889.71 m,岩心观察发现:该微渗层为灰绿色含盐(团块)泥岩(图2),裂缝非常发育,绝大多数为高角度缝(常见直角缝),被盐岩晶体充填缝,在盐岩团块周围可见低角度近水平缝发育,裂缝长10~200 mm,开度1~15 mm。从图2中可以看出,裂缝连通性较好,局部可见网状缝。岩心线性(沿岩心直径方向)裂缝密度为10~20 条/m,轴向线性裂缝密度为10~50 条/m。

图2 5#井微渗层岩心照片Fig. 2 Core picture of the micro-infiltrated layer in Well 5#

通过对裂缝产状及几何形态、构造发育状况和断层分布规律分析认为裂缝为构造缝和非构造缝共存。本区断层发育,加之火成岩喷发侵入,使局部地层上拱变形,应力释放形成构造缝,延伸较长,分布不均匀。同时存在矿物的相变作用形成的收缩缝,即非构造形成的非构造缝,它是泥岩干燥失水收缩、脱水、热收缩、矿物相变、风化、剥蚀、岩熔等表面作用的结果。沉积岩中的碳酸盐岩和黏土组成的矿物相变引起的体积减小而导致;盐岩团块周围发育低角度近水平缝,应为沉积载荷作用与脱水作用共同引起,在后期成岩压实过程中,因盐岩团块与泥岩压缩比不同造成差异压实,并在泥岩脱水作用下收缩形成。

X1 井为一口先导井,进行了全井段取心。X1井岩心观察表明,该微渗层为灰色含盐泥岩,盐岩呈团块状分布,与5#井相比,盐岩团块的体积相对较小,分布密度较大,这与物源远近有关。分析认为:当时沉积环境因水体上升,水体冲刷携带大量前期沉积的盐岩,在近物源5#井区域附近沉积盐岩团块较大,远物源相对较小。该套泥岩与下伏地层呈突变接触,裂缝非常发育,局部被次生盐充填,裂缝产状和几何形态与5#井非常相似,多数为高角度缝。在盐岩团块周围可见低角度近水平缝发育,开度较大的裂缝(>1 mm)均被盐岩晶体充填。从原岩与充填物的颜色对比上看,原岩沉积环境为还原环境,充填物含Fe3+,具氧化环境特征,应为后期充填。裂缝形成后被沿缝隙运移高矿化度地层水结晶充填。

3 微渗层XRD 成分分析

在制取孔、渗试样时对5#井岩心断面的粉末进行收集,而后用于成分分析,由于所取粉末为整个横截断面,因而成分具有统计意义上的代表性。表1给出了微渗层泥岩及盐岩团块成分分析结果。由表1 可见,该段矿物成分主要为石英(26.96%)、钙芒硝(24.01%)、伊利石(14.25%)、白云石(14.06%)、盐岩(9.66%)、方沸石(7.14%)、铁白云石(2.42%)、高岭石(1.79%)。盐岩含量仅为9.66%,但呈裂隙状分布,而钙芒硝含量达到24.01%,说明其中的白色团块物质主要为钙芒硝。

表1 微渗层泥岩成分分析结果Table 1 Analysis results of the mudstone compositions in the micro-infiltrated layer %

4 微渗层测试结果分析

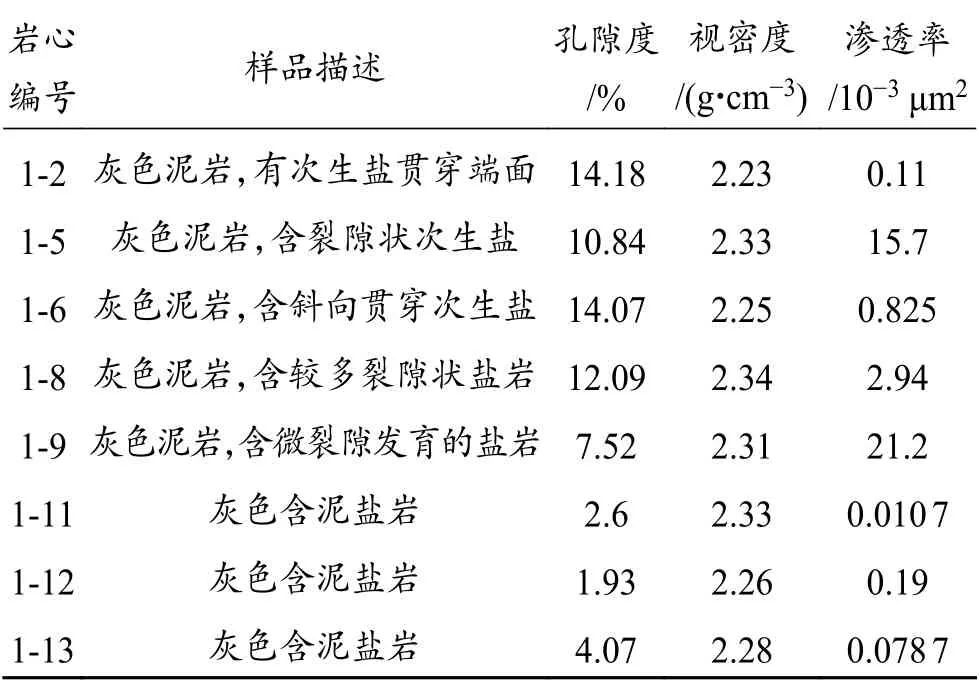

5#井微渗层位于888.89~889.71 m 之间,经观察整个0.82 m 长度范围内的岩心外观形态较为接近,且上部的盐-泥混合程度比下段稍微严重一些,故选取了888.89~889.27 m 之间的岩心进行孔渗试验。为便于和盐岩结果进行对比,同时开展了盐岩试样孔渗试验。为保证制样成功率,均采用手工打磨精细加工而成。试样的制样方向为水平向,孔/渗试样直径25 mm,长30 mm,突破压力试样直径25 mm,长10~15 mm[2]。所用岩心均充分考虑了岩性、层位、含次生盐情况等多种因素,每一个试样均具有较好的代表性。其中微渗层段泥岩样品5 块,含盐泥岩样品3 块,测试结果表明:微渗层段泥岩样品孔隙度7.52%~14.18%,平均值为11.74%,渗透率0.11×10−3~21.2×10−3μm2,平均值为8.155×10−3μm2;含盐泥岩样品孔隙度1.93%~4.07%,平均值为2.87%,渗透率0.010 7×10−3~0.19×10−3μm2,平均值为0.093 1×10−3μm2。

4.1 孔/渗测试结果分析

4.1.1 泥岩-泥岩对比

表2 给出了8 块微渗层岩心孔/渗测试结果。通过对5 块泥岩测试结果进行分析可知:对于完整的泥岩试样(1-2~1-9 试样),如试样1-2,其渗透率0.11×10−3μm2,属于比较低的值[3-4];而含有少些次生盐的试样,但盐岩不贯穿,如试样1-6,其渗透率0.825×10−3μm2,仍然较低[3-4],但密闭性略差于完整盐岩;随着次生盐增多,贯穿裂隙增加,渗透率增大,比完整试样高出2 个数量级,如1-5、1-8、1-9试样。

表2 岩心孔/渗测试结果Table 2 Test results of core porosity/permeability

这说明,含有裂隙次生盐的试样,其渗透率将会较高,含贯穿及裂隙的次生盐是影响密闭性的主要因素。

4.1.2 泥岩-盐岩对比

灰色含泥盐岩孔隙度介于1.93%~4.07%之间,平均值为2.87%,泥岩孔隙度介于7.52%~14.18%之间,平均值为9.6%;泥岩孔隙度平均值为盐岩的3.3 倍。盐岩渗透率介于0.01×10−3~0.19×10−3μm2之间,平均值为0.093×10−3μm2,而泥岩渗透率介于0.11×10−3~21.2×10−3μm2之间,平均值为8.16×10−3μm2;泥岩渗透率平均值为盐岩的87.6 倍。

4.2 突破压力测试结果分析

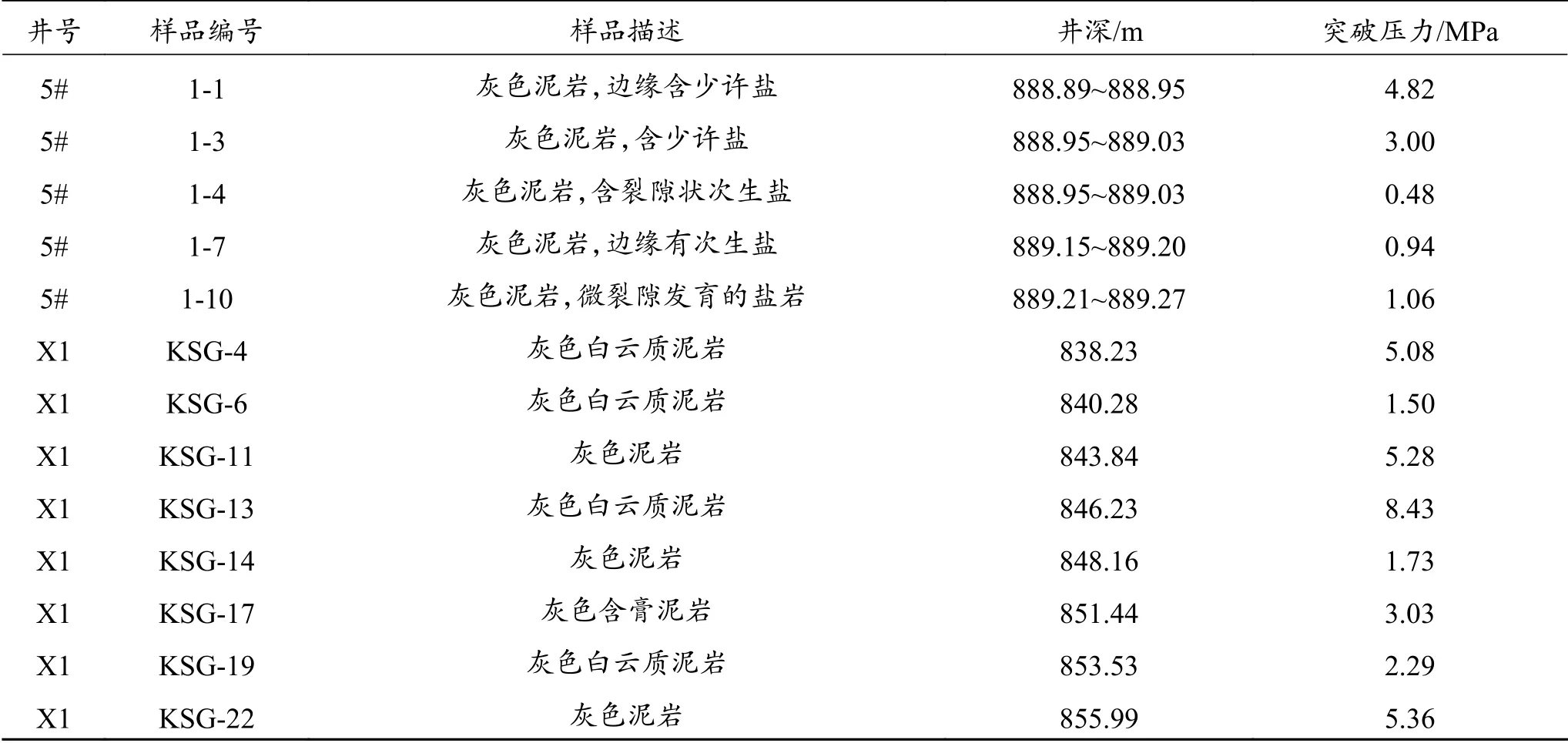

表3 给出了岩心突破压力测试结果。对于次生盐不贯通及贯通较少的试样、泥岩样,如5#井试样1-1、1-3,X1 井试样KSG-13、KSG-22,其突破压力较高,分别达到4.8、3.0、8.43、5.36 MPa;对于含次生盐、团块状盐岩颗粒的试样1-4、1-7,其突破压力极低,仅0.48~0.94 MPa(图3)。说明盐颗粒/次生盐裂隙的存在可能是造成突破压力降低的重要原因。

低突破压力、较高渗透率盐岩有一个共性,即含有次生盐、盐颗粒;相反,凡是泥岩构造较为完整、均一的试样,都呈现出突破压力高、渗透率低的情形。

测试结果分析表明,由于裂隙为成岩后期形成,并被盐岩自然结晶充填,这就造成充填物处于未压实或欠压实以及裂隙未完全被结晶充填状态,因此含有贯穿型及裂隙的次生盐试样渗透率较高,这是影响密闭性的主要因素[5-10]。

表3 岩心突破压力测试结果Table 3 Test results of core breakthrough pressure

图3 试样1-4、1-7 盐岩岩心照片Fig. 3 Core picture of salt rock sample 1-4 and 1-7

5 结论

(1)工区内完钻井均有微渗层分布,微渗层厚度0.5~1.3 m,该厚度整体向西与东南方向上变薄,与盐岩厚度分布具有较好的一致性,气密封测试显示微渗层有一定的漏失性,对储气库建设造成了一定影响。

(2)通过三维地震勘探并和已钻井进行对比,微渗层在整个工区范围内均有分布,预测平均厚度0.8 m,微渗层厚度分布由南向北方向变厚,东西方向微渗层呈现由两边向中间(5#井)变厚的趋势。

(3)从岩心观察结果看,微渗泥岩层分布大量微裂缝,以纵向微裂缝为主,裂缝密度为10~20 条/m,裂缝长度为10~200 mm;纵向微裂缝大量被盐硝等物质充填,由于裂隙为成岩后期形成,并被盐岩自然结晶充填,就造成充填物处于未压实或欠压实以及裂隙未完全被结晶充填状态。因此,含有贯穿型及裂隙的次生盐试样,其渗透率较高,影响其密闭性。

(4)从岩心室内测试来看,5#井微渗层段泥岩样品孔隙度7.52%~14.18%,平均值为9.6%,渗透率0.11×10−3~21.2×10−3μm2,平均值为8.16×10−3μm2,分别为盐岩试样的3.3 倍和87.6 倍,是造成测试漏失的主要原因。