龙门山地区中泥盆统观雾山组沉积相及其演化分析*

2020-10-18李凤杰李佐强赖雪莲

李凤杰 李佐强 沈 凡 赖雪莲

(1.成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室 四川成都 610059; 2.成都理工大学沉积地质研究院 四川成都 610059)

龙门山地区是四川盆地少有的泥盆系出露良好地区,呈北东—南西向条带状展布[1]。近年来,随着川西北地区中泥盆统观雾山组白云岩储层油气勘探获得重大突破[2],有关龙门山地区观雾山组沉积相的研究日益得到重视。地处龙门山地区北川县桂溪-沙窝子剖面(简称甘溪剖面),地层连续、露头良好、构造简单、化石丰富、沉积类型多样、相标志清楚,是我国泥盆系典型标准剖面之一[3]。20世纪80、90年代,众多地质学家针对该剖面从地层、岩石、古生物和沉积环境等方面均做了大量研究,取得了丰硕成果。

龙门山地区观雾山组最早由朱森等[4]命名,称为“观雾山系”;乐森璕[5]将其称为“观雾山石灰岩”,包含5个化石带,是指养马坝组之上、沙窝子组之下的一套含腕足类及苔藓虫的黑色不纯石灰岩及暗色厚层或块状镁质石灰岩为主的地层[5],其岩性概括为下部砂页岩段和上部碳酸盐岩段。此后,陈源仁[6]将乐氏观雾山系上部含以Leiorhynchus类动物群为主的黑色、深色页岩、泥岩和灰岩-泥灰岩地层单独划出,命名为土桥子段,并归入上泥盆统沙窝子组,陈源仁[7]又将土桥子段提升为土桥子组;下部砂页岩段则由万正权另立为金宝石组[8]。据此,北川甘溪剖面观雾山组是指金宝石组之上,土桥子组之下的一套富含珊瑚、层孔虫、腕足类化石的生物屑微晶灰岩、白云质灰岩、白云岩和生物礁灰岩[1]。如果按照观雾山组的岩性特征,甘溪剖面金宝石组与观雾山组之交的B115层灰白色块状细—中粒石英砂岩夹深灰色粉砂质泥岩岩石组合[1],理应划分为金宝石组。该石英砂岩横向呈透镜状直接覆盖于残积的礁灰岩或核形石灰岩之上[9],底部具明显的暴露剥蚀不平整面及黄褐色黏土层,厚10~15 cm[10]。但是刘文均等从层序地层演化角度,将该套碎屑岩划分为三级层序SQ12的低位体系域,属于观雾山组早期沉积,而非下伏金宝石组沉积产物[9]。甘溪剖面观雾山组底部低位体系域沉积的这套碎屑岩组合,在区域上分布范围有限,但是其打破了传统上“观雾山组均为碳酸盐岩沉积的认识”。因此,开展甘溪剖面观雾山组沉积相的研究,对于认识龙门山地区观雾山组沉积与层序地层的演化均具有重要的地质意义。

有关甘溪剖面中泥盆统观雾山组的沉积相研究的成果众多,但是认识差别较大,概括起来包括:①碳酸盐台地:由礁相—开阔台地—潟湖相组成[10];②加积镶边台地:发育生物层、潟湖和潮坪环境[11-13];③台地-生物礁-陆棚沉积:下部为浅水台地-生物礁-陆棚相沉积,中部为台地-礁-泻湖相沉积,上部属于陆棚相沉积[14];④观雾山组下部可划分为碳酸盐台地、碳酸盐同斜缓坡、滨岸相和暴露陆棚的下切河谷相[15]。正是对甘溪剖面观雾山组地层和沉积相认识上的差别,因此,有必要对其进行系统研究。本文以前人的层序地层学研究为基础,以甘溪剖面观雾山组所处的凉水洞剖面进行野外实测,开展观雾山组沉积相研究,分析其沉积演化特征,为龙门山地区观雾山组岩相古地理恢复提供坚实的基础。

1 地质背景

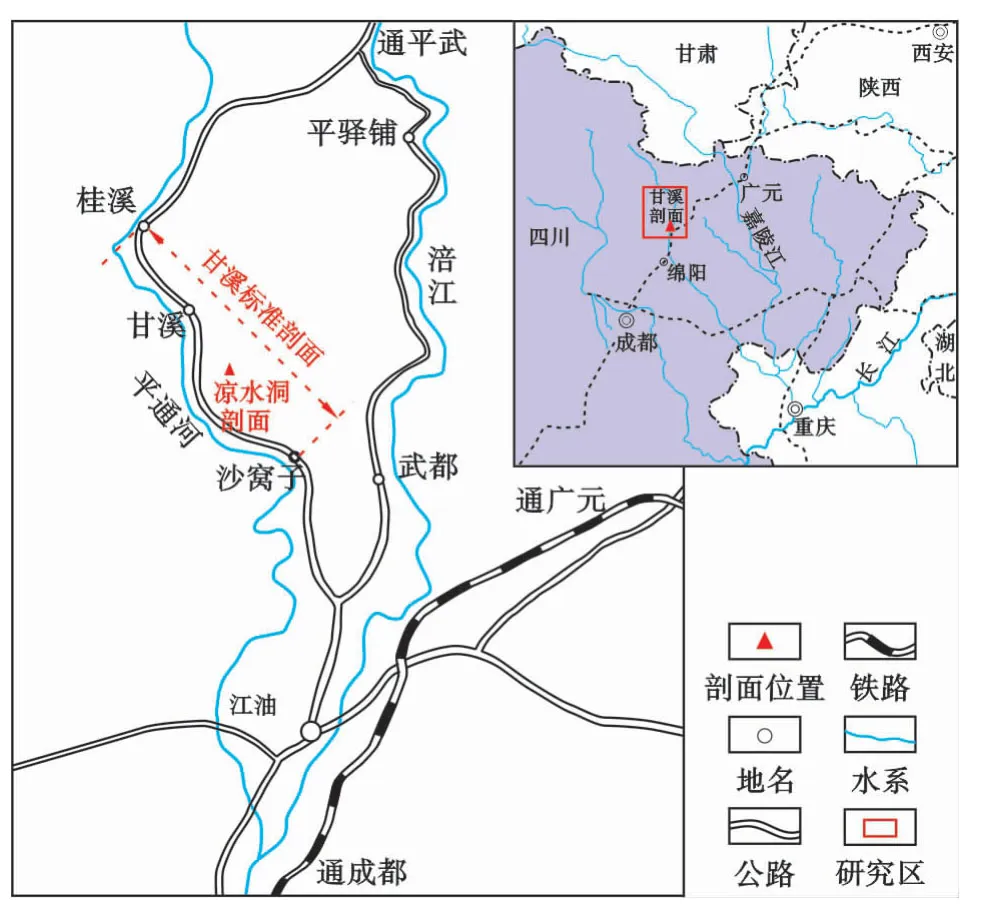

图1 龙门山地区甘溪观雾山组剖面位置(据李凤杰等[16]修改)Fig.1 Location map of profile of Guanwushan Formation in Ganxi section of Longmenshan area(modified from LI Fengjie et al[16])

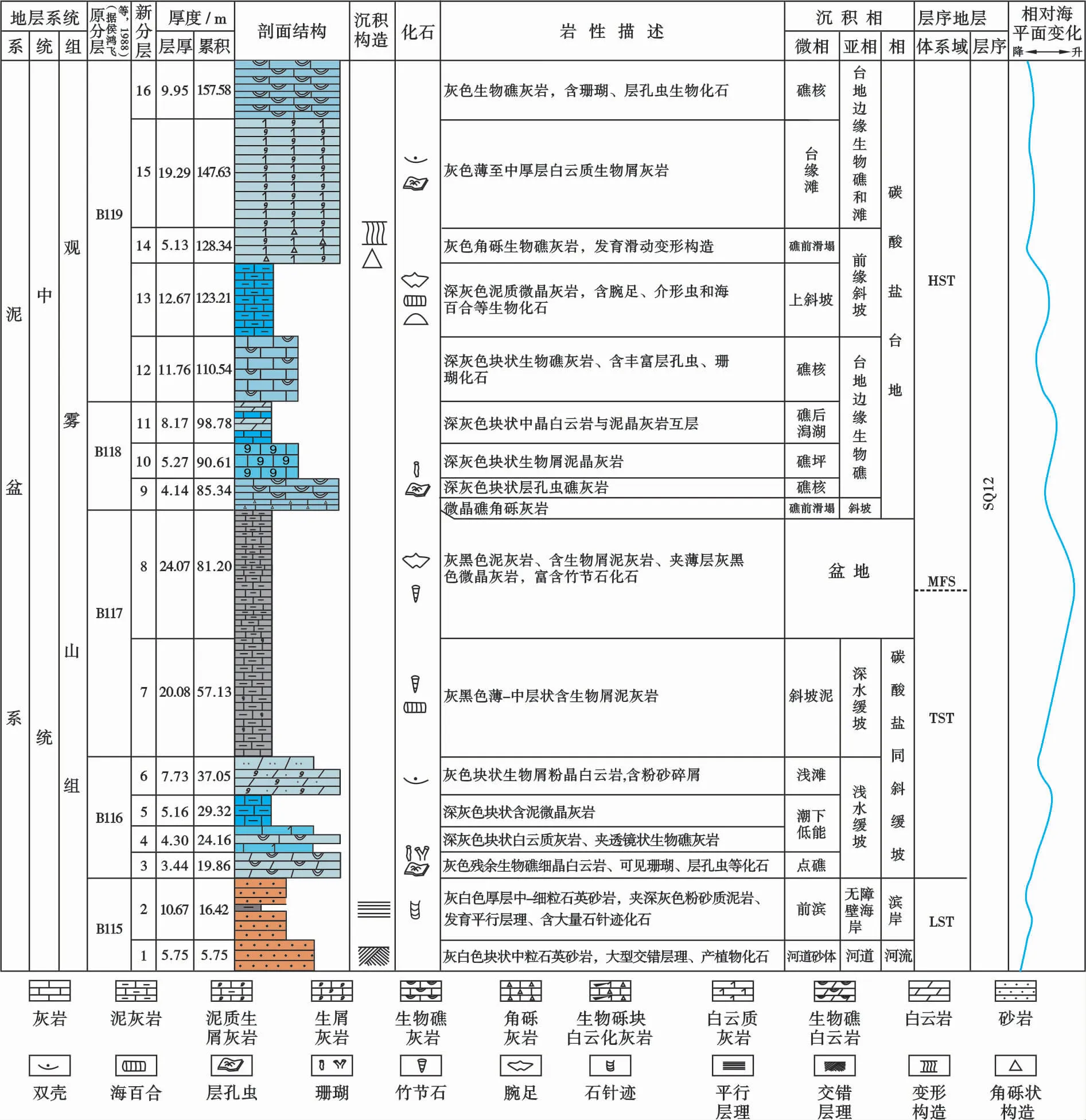

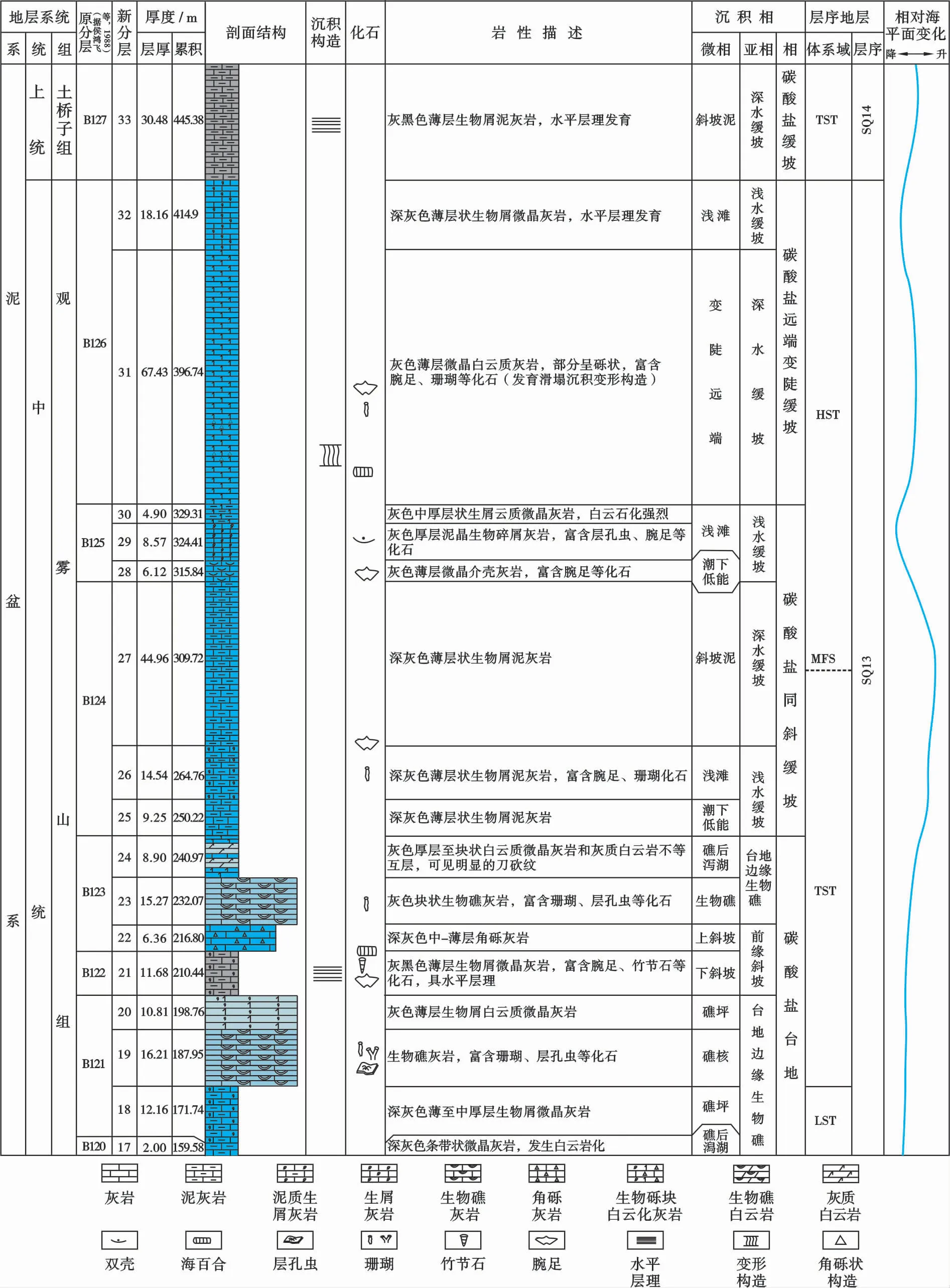

龙门山地区中泥盆统甘溪泥盆系标准剖面,位于猿王洞景区公路边,途经凉水洞(图1)。按龙门山地区泥盆系的地层划分标准,中泥盆统地层保存完整,自下而上可划分为养马坝组、金宝石组和观雾山组[3],观雾山组与上覆上泥盆统土桥子组呈整合接触。观雾山组相当于侯鸿飞等[1]实测北川县桂溪—沙窝子泥盆系剖面B115—B126层,沉积于吉维阶。观雾山组底部主要为碎屑岩,区域上呈透镜状分布,碎屑岩之上发育碳酸盐岩,包括微晶灰岩、含生物屑泥灰岩、含生物屑白云质灰岩、生物礁灰岩和晶粒白云岩,富含腕足类、珊瑚、层孔虫、海百合和竹节石等生物化石。龙门山地区甘溪观雾山组发育2个沉积旋回组合,这2个沉积旋回对应于2个三级层序,即SQ12和SQ13[9]。下部层序旋回(SQ12)由低位体系域(LST)块状石英中砂岩、钙质砂岩和黑色泥岩组成,海侵体系域(TST)由砂质灰岩、生物礁灰岩(白云岩)及微晶灰岩组成,凝缩段(CS)为灰黑色泥灰岩、钙质泥岩,高位体系域(HST)为泥-微晶灰岩和生物礁灰岩(图2);上部层序旋回(SQ13)的低位体系域由生物屑微晶灰岩构成,海侵体系域由生物礁灰岩和微晶灰岩构成,至CS段,出现深缓坡黑色泥岩夹富含竹节石化石的薄层泥灰岩,高位体系域由暗色薄层泥灰岩、微晶灰岩、含生物屑微晶灰岩、生物砾块灰岩、核形石灰岩组成(图3),两沉积旋回期都具有向上以灰岩为主、泥质含量增加的特点。观雾山组是吉维阶早期龙门山地区最大规模的造礁期,以发育生物礁为主[15]。

图2 龙门山地区凉水洞剖面观雾山组下部沉积-层序综合柱状图Fig.2 Synthetical histogram of sedimentary facies and sequence of lower cycle of Guanwushan Formation in Liangshuidong section of Longmenshan area

图3 龙门山地区凉水洞剖面观雾山组上部沉积-层序综合柱状图Fig.3 Synthetical histogram of sedimentary facies and sequence of upper cycle of Guanwushan Formation in Liangshuidong section of Longmenshan area

2 沉积相类型

通过对野外剖面进一步研究分析,观雾山组底部是碎屑岩沉积,可划分为河流相和滨岸相;其上发育碳酸盐岩沉积,包括碳酸盐台地和碳酸盐同斜缓坡2种类型。碳酸盐台地划分为台地边缘生物礁、台地边缘浅滩和台地前缘斜坡3种亚相,碳酸盐缓坡包括浅水缓坡和深水缓坡2种亚相。

2.1 河流相

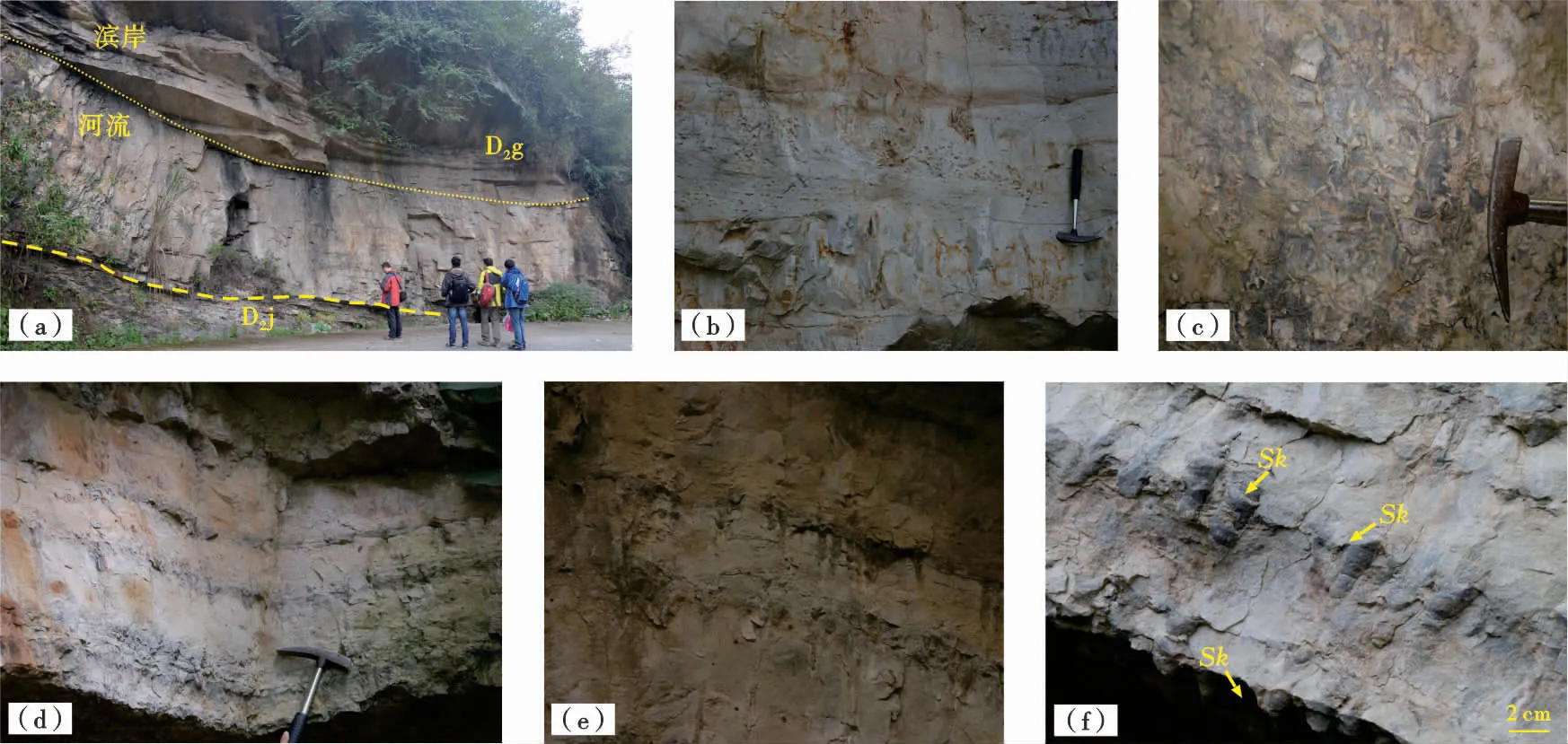

河道砂体呈透镜状位于观雾山组的底部(图4a),与下伏的金宝石组呈风化壳接触,在猿王洞盘山公路上多次出露,厚度变化明显,呈透镜状,最厚约5 m,向两端尖灭。仅发育河道砂体微相,由灰白色中粒石英砂岩组成。发育大型底冲刷构造(图4a)和槽状层理(图4b),碎屑颗粒的磨圆度和分选性好。

图4 龙门山地区凉水洞剖面观雾山组碎屑岩野外照片Fig.4 Field photos of clastic rocks of Guanwushan Formation in Liangshuidong section of Longmenshan area

2.2 滨岸相

在河道之上发育无障壁滨岸环境,主要由灰白色中—细粒中层状石英砂岩夹泥岩组成。底部砂岩可见生物扰动构造(图4c),发育平行层理。保存多层藻席层(图4d、e),藻席层内发育数量众多的石针迹化石(图4f),管径可达1 cm、长2~5 cm,垂直于岩层面,藻席层的发育是前滨相沉积环境的重要标志[17]。由于风浪的搅动作用对滨岸砂体进行原地改造,形成宽广连续的前滨砂体。

2.3 碳酸盐台地

2.3.1 台地边缘生物礁亚相

该沉积亚相在凉水洞剖面观雾山组下部广泛发育,造礁生物主要为原地生长的珊瑚和层孔虫,后者呈块状或厚层状,附礁生物种类繁多。经过后期成岩作用的影响,生物礁部分已发生强烈的白云岩化,晶间孔和晶间溶孔发育。该亚相进一步划分出礁核、礁坪、礁后潟湖3种微相。

1)礁核微相。观雾山组礁核微相出露较为完整,主要由深灰色厚层—块状层孔虫礁灰岩(图5a)和珊瑚礁灰岩(图5b)组成。造礁生物以富含原地生长的层孔虫和珊瑚骨架灰岩为主,呈原地生长生态的特征,附礁生物常见腕足、双壳和海百合等。按照Riding的生物礁划分方案[18],将观雾山组生物礁划为骨架礁。

图5 龙门山地区凉水洞剖面观雾山组碳酸盐岩常见沉积类型Fig.5 Common types of carbonate of Guanwushan Formation in Liangshuidong section of Longmenshan area

2)礁坪微相。主要由灰色块状微晶生物屑灰岩组成,含有大量珊瑚和层孔虫碎片(图5c),部分已发生白云岩化。白云岩中珊瑚和层孔虫依稀可见。生物屑灰岩多以生物碎屑为主,形成于水动力较强、沉积水体较浅、经常受波浪作用改造的沉积环境。

3)礁后潟湖微相。岩性主要为深灰色块状生物屑白云质灰岩和微晶灰岩,岩石中发育大量的枝状层孔虫(图5d),岩石发生强烈白云岩化,可见明显刀砍纹。

2.3.2 台地边缘浅滩亚相

台地边缘浅滩亚相的岩性主要为灰色中—厚层状微晶生物屑灰岩,如图2中的第15层,含大量的珊瑚、腕足类、海百合、腹足类、双壳类化石碎片。垂向上,往往夹有小规模的珊瑚—层孔虫生物礁灰岩透镜体,或与台地边缘生物礁相间互层产出。有意义的是,生屑滩往往位于生物礁的下部,显示其为生物礁的发育提供了相对隆起的地貌条件,因此,多数情况下台地边缘浅滩属于台地边缘生物礁组合中的礁基微相[15]。

2.3.3 台地前缘斜坡亚相

凉水洞剖面观雾山组台地前缘斜坡亚相发育上斜坡和下斜坡2种沉积微相。

1)上斜坡微相。上斜坡微相岩性主要包括灰色—深灰色层状、角砾状礁灰岩(图5e)、灰质白云岩、白云岩。角砾直径可达5~10 cm,杂乱堆积,可见层孔虫和珊瑚化石,礁角砾周围被泥灰岩充填胶结,顶部可见滑塌变形构造。这种角砾岩来自台地边缘生物礁,由于原岩剥蚀脱落,导致滑塌体在错断的过程中发生角砾岩化,最终滑塌至上斜坡,与下层具有角砾灰岩—生物礁灰岩—白云质灰岩、灰质白云岩和角砾灰岩—微晶灰岩的变化粒序性,上下界限分明,是判断台地边缘的重要标志[19]。

2)下斜坡微相。下斜坡微相位于台地边缘斜坡的下部,岩性主要包括灰色层状生物屑微晶灰岩(图5f)、粉晶白云质灰岩,含珊瑚、层孔虫等化石。

2.4 碳酸盐缓坡

甘溪泥盆系观雾山组碳酸盐缓坡发育浅水缓坡和深水缓坡2种亚相类型,其特征如下。

2.4.1 浅水缓坡亚相

浅水缓坡相当于正常浅海环境,主要包括浅滩和潮下低能2种沉积微相。

1)浅滩微相。岩性主要为灰色—深灰色块状—薄层状生物礁白云岩和微晶生物屑灰岩,部分发生白云岩化,还残留部分生物碎屑,可见大量的溶蚀孔洞(图5g),生物类型多样,富含层孔虫、腕足等,化石保存不完整,多以碎屑为主。该微相分布于浅水缓坡中相对能量高能的部位,受波浪作用影响比较大,容易破碎形成生物碎屑。

2)潮下低能微相。岩性主要为深灰色块状微晶灰岩、介壳灰岩(图5h)、白云质灰岩,产腕足化石,分布于浅水缓坡能量相对低能的环境中。

2.4.2 深水缓坡亚相

龙门山地区观雾山组深水缓坡亚相划分为灰泥丘微相、斜坡泥微相和变陡远端微相3种类型。

1)灰泥丘微相。灰泥丘是一种不具有生物格架构造的,以灰泥为主的碳酸盐岩建造,可能含有生物碎屑、似球粒等碳酸盐岩颗粒和微生物有关的沉积构造[20],多发生在低能的沉积环境。观雾山组灰泥丘主要由原地很纯泥灰岩(图5i)和生物碎屑组成,生物主要包括腕足,多为灰泥支撑。

2)斜坡泥微相。该微相主要在较安静、能量较低的水体环境发育,沉积物主要为细粒悬浮物和化学沉积物质[15]。灰黑色、深灰色薄层状生物屑泥灰岩,风化后呈薄板状(图5j)。由于水体较深,阳光不易到达该层位,氧气含量减少,导致斜坡泥微相比灰泥丘微相所含生物量少,水平层理发育。

3)变陡远端微相。该微相的沉积岩性主要为灰黑色微晶灰岩,含腕足、介形虫化石。根据Read(1985)的碳酸盐缓坡模式[20],碳酸盐缓坡可分为等斜缓坡和远端变陡的缓坡2种类型,二者最主要的区别是在深水缓坡中是否存在滑塌沉积和变形层理等反应缓坡变陡的沉积构造。凉水洞剖面观雾山组灰黑色微晶灰岩发育滑塌沉积变形层理(图5k),是远端变陡沉积微相主要识别标志[16]。

2.5 盆地相

龙门山地区观雾山组盆地相位于大陆坡以下的深海盆地,水体安静且较深。岩性主要为灰黑色泥灰岩、夹薄层灰黑色微—粉晶灰岩,富含竹节石、腕足类(图5l)等生物化石,代表具有欠补偿沉积序列。

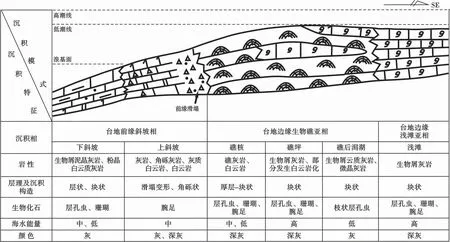

3 沉积模式

通过对龙门山地区凉水洞剖面观雾山组碳酸盐岩沉积相分析,本文提出碳酸盐台地(图6)与碳酸盐缓坡(图7)2种沉积模式。前人对观雾山组沉积相的研究,大多数认为其属于碳酸盐台地沉积环境,也有人认为沉积过程中发生了短暂的碳酸盐缓坡化。事实上,通过对凉水洞剖面观雾山组碳酸盐台地与碳酸盐缓坡的地貌特征、以及沉积物类型和分布特征的研究发现:二者在以下3个方面存在明显的独立性[21],并且缓坡具有向台地转化的趋势[22],因此不少学者将缓坡纳入台地范畴。鉴于两者的独立性与成因联系的特性,应对龙门山观雾山碳酸盐岩沉积相进行精确地解释和区分。

1)凉水洞剖面观雾山组碳酸盐岩发育微晶灰岩、泥灰岩,是碳酸盐缓坡沉积的标志[15]。前人的研究表明,相对稳定的地质构造背景是缓坡生长发育的首要条件,而海平面上升是控制缓坡生长发育的重要因素[23]。中泥盆世龙门山地区位于扬子地块和松潘—甘孜构造结之间的北东向裂谷或裂陷槽,在总体伸展构造背景下,处于区域性稳定沉降,属于稳定类型沉积[24]。观雾山组沉积时期总体表现出迅速海侵、缓慢海退的海平面上升阶段[15],海域范围明显扩大。总体而言,观雾山组沉积期有利于碳酸盐缓坡生长发育。

图6 龙门山地区泥盆系观雾山组碳酸盐台地沉积模式Fig.6 Sedimentary model for carbonate platform of Devonian Guanwushan Formation in the Longmenshan area

图7 龙门山地区泥盆系观雾山组碳酸盐缓坡沉积模式Fig.7 Sedimentary model for carbonate platform ramp of Devonian Guanwushan Formation in the Longmenshan area

2)斜坡坡折的出现与否,也是区别台地与缓坡的重要标志[23-24],而这种斜坡相在野外具体表现为滑塌角砾岩的存在。观雾山组下段发育大量的中厚层状角砾灰岩和变形构造,表明该层位处于台地边缘斜坡相。

3)区分碳酸盐台地与碳酸盐缓坡另一个重要的标志是它是否存在横向上连续的线状滩或礁[25]。观雾山组发育点礁和生物滩,未见连续的线状滩或礁的出现,可能为加积型镶边台地。

综上所述,龙门山地区凉水洞剖面观雾山组在沉积期以碳酸盐缓坡和碳酸盐台地为主要沉积背景,由于区域周期性海侵-海退的影响,碳酸盐缓坡与碳酸盐台地可在特定的沉积环境下发生相互转化。其识别的标志为角砾灰岩和滑动变形构造出现,以及未连续的点礁和生物屑滩存在。

4 沉积环境演化

根据上述凉水洞剖面观雾山组沉积相的分析,结合龙门山地区海平面变化的特征。分析认为龙门山地区中泥盆统观雾山组经历了区域性海侵—海退的沉积岩相组合,分为早期和晚期2个演化阶段。

4.1 观雾山组早期沉积环境演化

观雾山组早期旋回最下部为回春河流向无障壁海岸过渡的碎屑环境,吉维阶早期的低位体系域,伴随着海平面较大幅度下降,暴露陆棚遭受侵蚀下切,形成下切河谷,接受河流相沉积。随着海平面的缓慢上升,接受无障壁海岸前滨亚相碎屑岩沉积,以石英砂岩为主。海侵体系域,伴随着海平面的进一步上升,主要接受碳酸盐缓坡沉积,由浅水缓坡、深水缓坡至盆地相沉积组成,其中最大海泛面接受盆地相泥灰岩沉积,富含竹节石等生物化石,该层位相当于观雾山组早期海侵到达最高点时的凝缩层(CS)。随着缓慢海退的过程,碳酸盐缓坡转换为碳酸盐台地沉积相,接受高位体系域生物礁沉积。海平面下降初期,海水变浅,发育礁前塌积的角砾礁灰岩和变形构造,这也是识别台地斜坡相的重要识别标志[23-24],该沉积与下伏的生物礁和滩相沉积组合更进一步说明观雾山组中碳酸盐台地的存在。伴随海平面进一步下降,沉积碳酸盐台地边缘生物礁相微晶灰岩、生物屑灰岩、生物礁灰岩、薄层泥质灰岩、泥灰岩和白云岩,组成向上变浅的准层序。随着高位体系域造礁环境的终止,形成微晶灰岩和颗粒灰岩。由于受生物礁的障壁影响,导致礁后水流不畅,形成礁后潟湖沉积环境,含丰富的枝状层孔虫,沉积物普遍受到强烈的白云岩化,原始沉积结构保存较差。早期沉积环境演化主要发育生物礁灰岩,累计沉积厚度可达100 m,由5个进积礁旋回组成,但都受到强烈白云岩化作用,形成块状中—粗晶白云岩,溶孔及溶洞非常发育。

4.2 观雾山组晚期沉积环境演化

观雾山组晚期沉积主要发育碳酸盐缓坡沉积相上段(图3)。受吉维阶中期全球性海侵时间的影响,结合龙门山地区观雾山中期快速高幅海侵和缓慢低幅海退的海平面变化特征,观雾山组早期形成的碳酸盐台地迅速被淹没,晚期重新进入碳酸盐缓坡沉积阶段。沉积初期的低位体系域由浅水缓坡相条带状微晶灰岩组成,沉积厚度较小。随着海平面的升高,海侵体系域由浅水缓坡相生物礁生物屑微晶灰岩、生物礁灰岩和含生物屑白云质微晶灰岩组成向上粒度变细的退积序列,其中最大海泛面凝缩段由深缓坡相灰黑色薄层微晶灰岩组成,富含腕足、竹节石化石,相当于观雾山组晚期海侵到达最高点时的凝缩层。随着海平面进一步升高,高位体系域由角砾礁灰岩、生物礁灰岩、微晶灰岩、灰质白云岩、核形石灰岩组成2种加积型和进积型准层序,富含腕足、珊瑚等化石。该沉积环境演化阶段发育3个进积的生物礁。在沉积期的晚期,水体变浅,沉积生物屑微晶灰岩和白云质灰岩,并发育滑塌变形层理,富含腕足和介形类化石,属于远端变陡碳酸盐缓坡沉积。

5 结论

1)龙门山地区观雾山组沉积相由底部的碎屑岩和上部的碳酸盐岩沉积组成。碎屑岩沉积相主要包括河流相和无障壁滨岸相2种亚相;碳酸盐岩沉积相则以为碳酸盐台地和碳酸盐缓坡为背景,二者在特定的环境下相互转化。碳酸盐台地沉积相包括台地边缘生物礁、台地边缘浅滩和台地前缘斜坡3种亚相。碳酸盐缓坡发育同斜缓坡和远端变陡2种类型,碳酸盐缓坡包括浅水缓坡和深水缓坡2种亚相。

2)建立了龙门山地区观雾山组碳酸盐台地和缓坡2种沉积模式,二者可在特定的沉积环境下发生互相转化。

3)龙门山地区观雾山组经历了早期和晚期2个沉积演化阶段,早期旋回底部为碎屑岩沉积、中上部为碳酸盐台地为主,晚期以碳酸盐缓坡为主。