注CO2过程中沥青质沉淀对低渗储层的伤害及对润湿性的影响*

2020-10-15杨胜来窦洪恩

钱 坤,杨胜来,黄 飞,窦洪恩,王 千

(1.油气资源与探测国家重点实验室(中国石油大学(北京)),北京 102249;2.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

沥青质沉淀是注CO2提高采收率过程中一个普遍存在的问题,会导致储层孔喉堵塞和润湿性改变,并且轻质油藏中的沥青质更易发生沉淀并且伤害储层[1]。阿尔及利亚的Hassi-Messaud 油藏为轻质油藏,原油沥青质含量仅为0.15%,沥青质沉淀非常严重;而委内瑞拉的Boscan 油藏为重质油藏,原油沥青质含量约为17.2%,生产过程中却没有出现井筒和储层堵塞问题。

国内外学者对注CO2过程中沥青质沉淀机理和引起的储层伤害进行了相关研究。端祥刚等[2]发现CO2在原油中的扩散引起了沥青质沉淀;楚艳萍等[3]发现沥青质沉淀量随着注气浓度的增加而增加,当注气摩尔分数大于80%后增幅变大。李向良[4]、刘晓蕾[5]等通过高压显微固相沉淀实验,发现沥青质颗粒沉淀半径随CO2含量增加而变大,当CO2摩尔分数增至60%时,沥青质颗粒发生聚集形成沉积。Cao等[6]研究发现CO2注入压力越高,原油中沥青质沉淀越严重,CO2混相驱过程中沥青质沉淀最为严重。张钧溢等[7]发现低渗储层采收率受沥青质沉淀的影响最明显,随着沥青质沉淀量的增加,CO2驱的采收率降低。Wang 等[8]通过长岩心驱替实验研究了CO2连续驱后水气交注过程中沥青质沉淀对储存渗透率的影响,发现长岩心渗透率降低程度随着CO2注入方向波动变化,并且降低程度越来越大。

注CO2过程中沥青质沉淀不但会导致储层孔隙的堵塞[9-12],同时会改变储层的润湿性。吴诗平等[13]发现沥青质沉淀量越大,岩石亲油性越强。程亮等[14]总结了润湿指数与稠油中沥青质、胶质Zeta电位间的关系公式。Amin 等[15]将多重分形分析与接触角实验相结合,研究了沥青质沉淀对储层润湿性的影响。Mehana等[16]分析了因沥青质沉淀导致的润湿性改变对渗析采收率和相渗的影响。Hosseini[17]比较了水气交替注入(WAG)前后岩心的表观接触角,岩心润湿性向亲油方向转变,对WAG采收率造成较大影响。Li等[18]利用玻璃刻蚀装置研究了CO2驱替后孔隙内部的接触角变化。本文利用核磁共振技术定量表征了沥青质沉淀对储层孔隙的伤害程度和润湿性的影响,为现场最大程度减小注CO2过程中沥青质沉淀对储层造成的伤害提供理论指导。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

MnCl2、石油醚(沸程60数90℃),分析纯,北京海鹏翔精细化学品有限公司;煤油,由轻质和中质组分组成,不含沥青质;长庆油田某区块地面脱气原油,油藏温度(61℃)下的密度为0.816 g/cm3,黏度(61℃)为1.21 mPa·s,沥青质含量为0.77%;模拟地层水,CaCl2型,矿化度为5.12×104mg/L,离子组成(单位mg/L)为:Na++K+7.65×103、Ca2+1.14×104、Mg2+15、Cl-3.19×104、SO42-122、HCO3-146;CO2,纯度99.95%,北京市华元气体化工有限公司;与长庆油田孔隙度和渗透率接近的5块岩心,物性参数见表1。

SPEC-PMR 型核磁共振岩心分析仪,北京斯派克科技发展有限公司;OCA20视频光学接触角测量仪,德国德飞Dataphysics 公司;ISCO-260D 高精度驱替泵,美国Teledyne ISCO公司。

表1 岩心基本参数

1.2 实验方法

(1)岩心驱替实验

①清洗岩心,烘干,测量岩心干重,利用氮气测定岩心的渗透率和孔隙度;②在岩心夹持器上装好岩心,测试管线的密封性,然后对岩心抽真空,在实验温度61℃下饱和地层水后,对岩心进行核磁共振扫描;③在地层水中加入MnCl2溶液(加入后Mn2+质量浓度为15 g/L),驱替原先饱和的地层水,对岩心进行第二次核磁共振扫描,将信号量降到原始信号量的1%以下;④用原油驱替岩心直至没有水产出,建立束缚水饱和度,进行第三次核磁共振扫描;⑤按照实验方案设计的压力向岩心注入CO2,共计2 PV,记录注入压力、回压、计量泵读数、产出的油量、气量;⑥参照石油化工行业标准SH/T 0509—1992《石油沥青组分测定法》测定产出油样的沥青质含量;⑦取出CO2驱替后的岩心,使用石油醚重新洗油(石油醚不能溶解沥青质[19]),利用氮气测定岩心的渗透率和孔隙度,重复步骤②③④;⑧更换岩心,改变注入压力,重复以上步骤。

(2)利用核磁共振技术定量表征低渗砂岩储层润湿性

杨正明等[20]提出了利用小于T2截止值的孔隙中流体分布来确定岩心的润湿性。小于T2截止值的驰豫时间表征的是岩心小孔隙中和孔隙壁面的束缚流体,那么可以用岩心中束缚流体的油水比例来表征岩石的润湿性。该方法节约时间和成本,对岩心没有伤害;并且相对于接触角法只能测定光滑壁面某点的润湿性,核磁共振方法能全面地表征岩石的混合润湿特性[21]。饱和水和饱和油之后的核磁共振T2谱如图1 所示。束缚流体中,既有地层水也有原油,表明小孔隙和部分孔隙的壁面被油和水占据,说明岩心为混合润湿属性。混合润湿指数Im的定义式为:

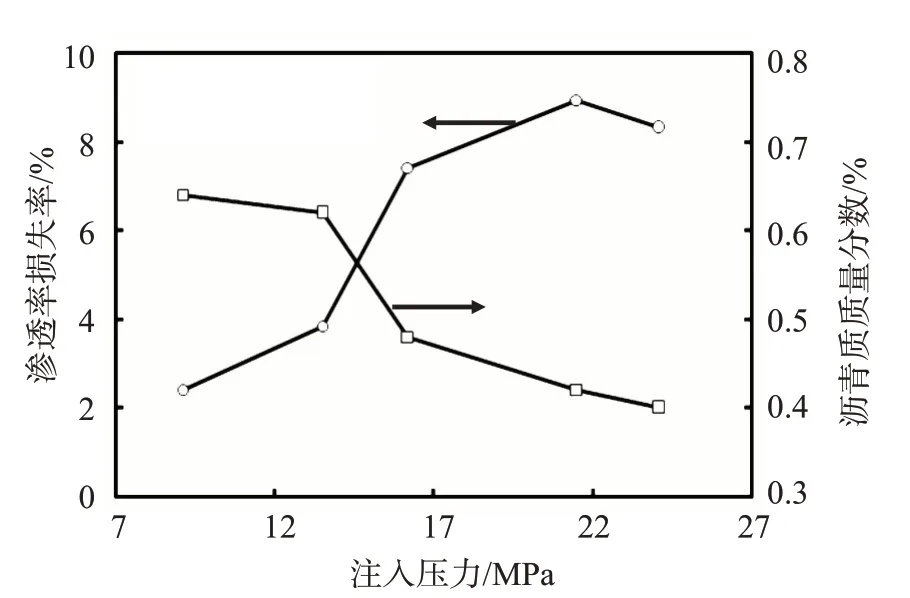

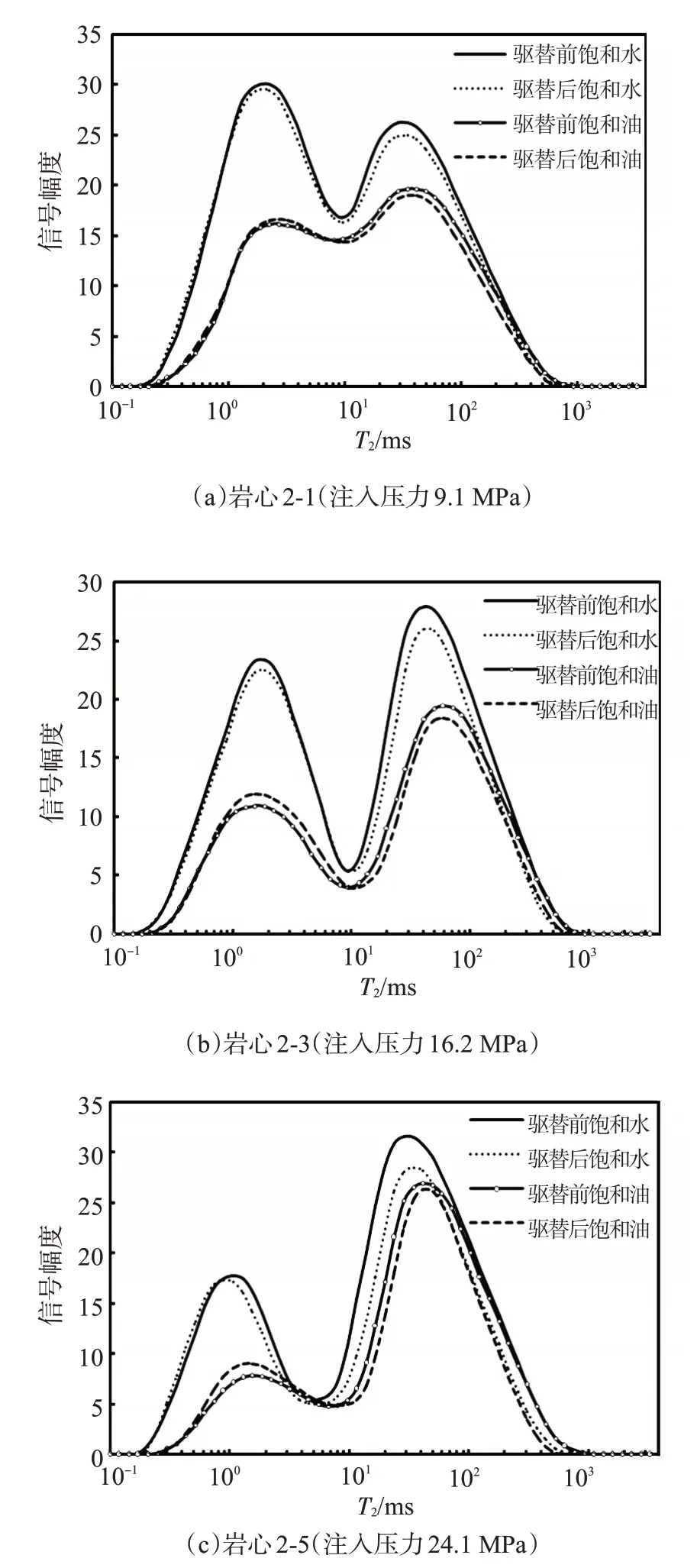

其中,Sw—束缚流体中水的体积,So—束缚流体中油的体积。当岩心完全水湿时,So=0,Im=1;当0 图1 利用核磁共振测定岩心混合润湿原理图 为评价除沥青质沉淀外其他因素对储层微观孔隙结构的影响,在饱和油时首先用不含沥青质的煤油取代原油。黄3 区块平均地层压力14.8 MPa,由细管法测得的CO2-原油最小混相压力为21.4 MPa,设计CO2注入压力为9.1 MPa和24.1 MPa。驱替前后岩心饱和水核磁共振T2谱见图2。在误差范围内,CO2驱替前后岩心饱和水T2谱并未明显偏移,说明注CO2前后孔隙结构基本未发生改变。CO2驱替过程中,CO2-岩石-水相互作用会引起黏土颗粒运移,对储层的孔隙结构造成一定的影响[22-23]。但在本实验中,饱和的煤油占据了大部分的孔隙体积,减少了CO2-岩石-水相互接触并反应的概率;另一方面,本实验中的CO2驱替时间远远小于其他研究中CO2-岩石-水相互作用的时间[24-25]。因此,本实验中CO2驱油并未改变储层的微观孔隙结构。 图2 CO2驱替岩心前后饱和水和饱和煤油的核磁共振T2谱 CO2驱替过程中注入压力与原油采收率和采出原油黏度的关系见图3。随着CO2注入压力的升高,原油采收率增加,产出的原油黏度逐渐降低。当CO2注入压力较低时,CO2驱油以溶解膨胀效应和驱替作用为主,CO2的抽提作用较弱;当注入压力增加,CO2的抽提作用增强,采出原油中的轻质组分含量增加,沥青质含量逐渐减少[26]。当CO2注入压力大于最小混相压力(MMP)21.4 MPa 后,CO2的溶解膨胀效应和抽提效应不再增强,原油采收率、采出原油的黏度和沥青质含量基本不再变化。 图3 原油采收率和采出原油黏度随CO2注入压力的变化 渗透率损失率Pr为CO2驱替后岩心渗透率的减小程度,计算式见式(2)。 图4 渗透率损失率和采出原油沥青质含量随CO2注入压力的变化 其中,Kgb—CO2驱替前岩心的气测渗透率,Kga—CO2驱替后并用石油醚洗油后岩心的气测渗透率。如图4所示,随着注入压力的增加,产出原油中的沥青质含量降低趋势与采出原油黏度的一致,那么,储层中剩余油的沥青质含量增加。岩心渗透率损失率Pr随着注入压力的增加而变大,当注入压力从9.1 MPa 增至24.1 MPa 时,Pr从2.4%增至8.32%,CO2混相驱时的沥青质沉淀最为严重,Pr也最高。由此可见,CO2混相驱会引起严重的沥青质沉淀问题,对低渗透储层渗透率的伤害较大,给后续的提高采收率工作带来难度。 用储层伤害率来表征沥青质沉淀对岩心孔隙度的伤害程度。储层伤害率(水)为CO2驱替前后含水饱和度之差,储层伤害率(油)为CO2驱替前后含油饱和度之差,分别用Dw和Do来表示: 其中,Swb—岩心的初始含水饱和度,Swa—CO2驱替后再次饱和水的含水饱和度,Sob—岩心的初始含油饱和度,Soa—CO2驱替后再次饱和油的含油饱和度。 岩心2-1、2-3和2-5在CO2驱替前后饱和水和饱和油情况下测定的T2谱见图5。岩心在CO2驱替后饱和水的核磁共振信号幅度要小于初始饱和水时的信号幅度,表明沉淀的沥青质占据了岩心的部分孔隙。并且,随着注入压力的增加,岩心在CO2驱替前后饱和水测定的T2谱之间的位移越来越大。由表2 可见,CO2注入压力为9.1、16.2、24.1 MPa 时的储层伤害率(水)分别为3.66%、8.20%和13.75%。岩心孔隙被沉淀的沥青质占据的部分增加,该现象与渗透率损失率的变化趋势一致。 表2 不同CO2注入压力下的储层伤害率和混合润湿指数 图5 CO2驱替前后岩心饱和水和饱和原油后的核磁共振T2谱 岩心在CO2驱替前后饱和油时测定的T2谱变化幅度与饱和水时的略有差别。在小于10 ms时,CO2驱替后岩心饱和油的T2谱信号幅度比驱替前的大。实验结果与饱和水时在同样驰豫时间范围内的信号变化相反,表明岩心微孔隙和部分孔隙壁面在CO2驱替后重新饱和油时被更多的原油占据。CO2注入压力为9.1、16.2、24.1 MPa时的储层伤害率(油)比储层伤害率(水)分别减小了0.77%、4.52%和3.69%(表3)。岩心在CO2驱替后饱和油的效果好于饱和水。相对于驱替后饱和水,相同的孔隙中能饱和进入更多的原油,沥青质沉淀导致岩心润湿性整体上向亲油方向转变。 利用岩心饱和水和饱和油时测定的T2谱,结合该区块的核磁共振T2截止值,计算不同岩心的Im,同时测定了CO2驱替前后岩心端面的表观接触角,结果见表3。CO2驱替后,岩心2-1、2-3和2-5的Im分别下降了0.04、0.12和0.14,表观接触角增加5°、12°和19°。混合润湿指数Im减少与接触角增加都表明CO2驱替后储层润湿性向亲油方向偏转。并且,随着CO2驱替压力的增加,沥青质沉淀更加严重,储层润湿性向亲油方向偏转更为明显。 表3 不同CO2注入压力下的Im和表观接触角 注入CO2的过程中会引起岩心中的沥青质沉淀。岩心的渗透率损失率随着CO2注入压力的增加而逐渐增加,直至注入压力达到最小混相压力后基本不再变化。CO2混相驱会导致严重的沥青质沉淀问题,对低渗透储层的伤害较大。 核磁共振法是一种定量表征低渗砂岩储层混合润湿性的可靠方法。CO2驱替后,岩心微小孔隙和部分孔隙壁面在重新饱和油时能够被更多的原油占据,储层的润湿性向亲油方向变化,变化的幅度随着CO2驱替压力的增加而增加。

2 结果与讨论

2.1 其他因素对岩心微观孔隙结构的影响

2.2 注CO2过程中沥青质沉淀对岩心渗透率的影响

2.3 注CO2过程中沥青质沉淀对岩心润湿性的影响

3 结论