创新生态系统战略性新兴产业创新能力评价指标构建

2020-10-13高海燕

高海燕

(福建省科学技术信息研究所, 福州 350003)

产业创新能力是衡量一个国家或地区产业竞争力和发展潜力的核心因素,构建指评价标体系并评估产业创新能力,对优化产业结构、提高产业创新能力具有重要的实践意义。产业创新能力是个受多方因素影响的复杂能力系统,不仅涉及技术也包括许多其他要素的创新。牟绍波等认为目前学术界主要基于产业创新过程视角的创新投入、创新产出和创新支撑三方面对产业创新能力进行评价[1]。温晓慧等将产业创新能力划分为企业层技术创新能力、产业层网络创新能力、区域层集群创新能力和国家政策创新能力4个维度[2]。梁晓捷等基于创新方向、创新效率、创新质量三方面构建了产业创新能力评价体系[3]。目前,学术界对产业创新能力尚未形成统一的界定和评价标准,鼓励基于多种视角探讨产业创新能力的概念。创新生态系统是创新范式演化的最新阶段,而创新生态系统视角下的产业创新能力的研究暂时欠缺。实施科技创新,引导创新主体行为,增强自主创新能力是发展战略性新兴产业的核心环节,本文拟从创新生态系统视角研究如何构建战略性新兴产业创新能力评价指标体系。

1 创新生态系统的理论框架

由生物生态系统演化而来,创新生态系统也由不同种群的物种构成,他们在一定的环境之间联系紧密、相互依赖、共同进化、共生共赢。该系统的根本目标是在可持续发展理念下促进创新持续涌现,通过将创新投入、创新需求、创新基础设施与创新管理在创新过程中的有机结合实现高质量的经济发展[4]。丁荣余认为创新生态系统是在一定的时空范围内,由创新物种、创新种群、创新网络和创新环境复合组成的动态、开放的生态系统,系统强调创新要素间的协同作用,以及创新资源的有效配置、组合和共享[5]。李万等认为创新生态系统是指一个区间内各种创新群落之间及与创新环境之间,通过物质流、能量流、信息流的联结传导,形成共生竞合、动态演化的开放复杂系统[4]。杜勇宏指出三螺旋创新生态系统由具有三螺旋创新体制的创新群落以及市场驱动力、科技驱动力和政策驱动力等外部驱动力构成,大学、企业和政府之间相互作用,相互影响,促进区域创新水平不断提升[6]。姚艳虹认为Overholm H关于“创新生态系统是聚集在一个或多个核心企业或平台周围的多方创新主体与外部环境相互联系、共同进化,实现共生共惠和价值创造的创新网络”的观点得到普遍认可[7]。

创新资源是创新生态系统的基础,创新要素是系统构成的基础单元。学者们从不同角度分析了创新生态系统的内涵及构成,创新要素的规模和质量是一个成功创新生态系统的支撑力量。优质的环境、资金、人才和技术等要素资源自觉维持良好的创新环境,创新力量才有了“进化”的强度,就能实现价值创造、生产出创新成果。

2 战略性新兴产业创新生态系统的结构组成

自然生态系统包括生物群落和非生物环境两部分,同理创新生态系统在结构上包括创新群落和创新环境两部分。从创新生态系统的视角,产业创新群落是由不同性质的创新种群聚合在一起形成的;创新种群是由相同属性的创新主体集聚一起形成的;而创新主体就是企业、高校和科研院所、科技创新平台、政府等。系统创新种群之间、创新种群内部各创新组织之间以及创新种群与创新生境之间存在着相互作用、相互依存的关系,而系统内部之间的关联关系将决定和影响着战略性新兴产业的培育和发展空间。按照创新种群在创新群落里的角色分类,本文将战略性新兴产业创新生态系统创新群落划分为三大创新种群:政府决策种群、研发应用种群、创新市场种群。本文构建创新生态系统战略性新兴产业创新能力评价指标结构体系如图1所示。

图1 战略性新兴产业创新生态系统产业创新能力结构

3 创新生态系统战略性新兴产业创新能力评价指标体系构建

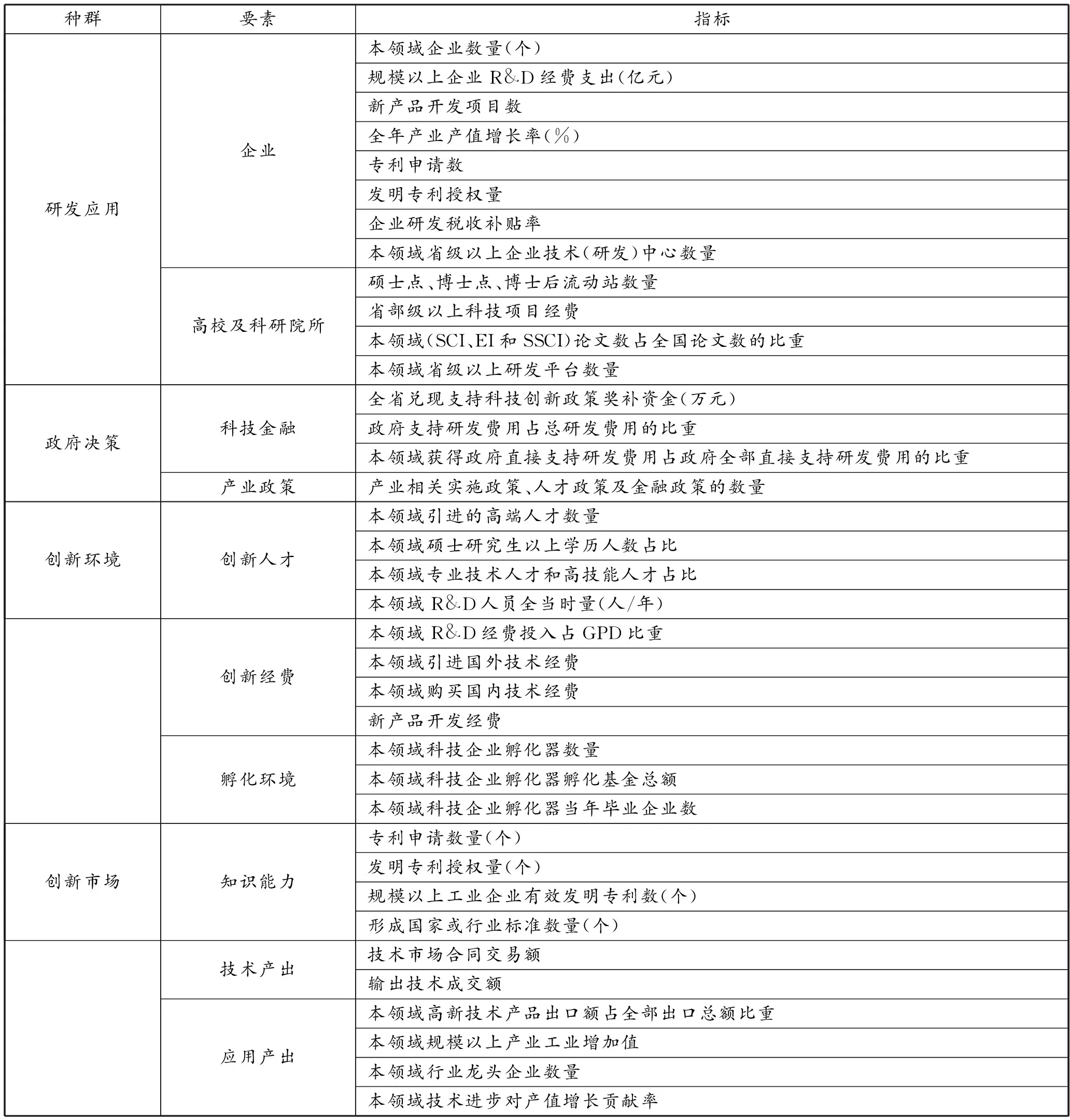

战略性新兴产业创新能力评价是一个复杂的系统工程,其评价指标不是简单的统计指标罗列或者叠加,而是有层次、有隶属的综合指标体系,指标的选取、指标的数量、权重的计算等都将影响到产业创新能力的评估。因此,在遵循科学性与可操作性、系统性与层次性等原则的基础上,借鉴已有研究成果以及《中国高技术产业创新能力评价报告》、《中国创新生态发展报告》、《首都科技创新发展指数》、《国家创新指数》等国内权威报告,根据评价指标结构体系,在创新生态系统的视角下,创建政府决策种群、研发应用种群、创新市场种群和创新环境4个一级指标来衡量战略性新兴产业创新能力。并逐级划分企业、高校及科研院所、科技金融、产业政策、创新平台、孵化环境、技术市场、创新人才、创新经费、知识能力、创新市场11个二级指标,以及若干个能够显著反映二级指标要点的三级指标,最终实现对福建省战略性新兴产业创新能力的评价,如表1所示。

3.1 研发应用种群

研发应用种群以企业、 高等院校及科研院所为主导,是战略性新兴产业创新生态系统的创新主体,从事创新知识的研究、开发和应用工作。企业是科技创新的主体,是战略性新兴产业创新活动的核心,主要从事关键技术开发和应用型创新活动,并将创新知识产品化、产业化,实现创新的经济价值[8]。高校和科研院所机构作为技术创新知识、人才、基础研究的主要来源,为产业技术创新活动奠定了坚实基础。本文用创新企业数量、企业研发投入、产业产值增长率、新产品开发项目数、专利等指标来衡量企业的研发投入、创新成果及产出;用本领域硕士点、博士点、博士后流动站数量、省部级以上科技项目经费、3S(SCI、EI和SSCI)论文数占全国论文数的比重来衡量本产业高校及科研院所的创新资源。本领域省级以上研发平台包括省级以上实验室、工程(技术)研究中心、企业技术中心产业技术创新战略联盟等。由此,构建创新生态系统视角下的战略性新兴产业创新能力指标评价体系中的研发应用种群创新能力指标。

3.2 政府决策种群

政府从国家或区域层面出发,依据用户需求和产业科技基础,筛选出战略性新兴产业并设计产业发展的政策配套体系,有效引导和激励战略性新兴产业的创新活动。自“战略性新兴产业”这一概念提出以来,我国从中央到各级地方政府先后出台了大量顶层设计政策和具体推进措施,从项目引进、人才培养、投资融资扶持等方面指导并推进我国战略性新兴产业的加速发展。全省兑现支持科技创新政策奖补资金、政府支持研发费用占总研发费用的比重、本领域获得政府直接支持研发费用占政府全部直接支持研发费用的比重等是政府对产业资金投入扶持力度的直接表现。

3.3 创新环境

创新环境是创新主体和非主体要素赖以生存的外部空间,战略性新兴产业创新生态系统中创新个体的生存和繁衍,创新种群的分布和数量,创新群落的结构和功能均受到创新环境因子的影响[8-9]。战略性新兴产业是知识和技术高度密集型产业,影响产业创新能力的创新环境因子较多,按照直接影响作用,本文将其分为创新人才、创新经费和孵化环境。人才是产业发展的重要支撑力量,集聚、培养一批高尖端产业人才队伍,是在竞争中获得主动权和占领制高点的重要保障,产业领军人才对产业创新效益的影响巨大。本文选取本领域引进的高端人才数量,包括院士、国家“千人计划”人才、中科院“百人计划”人才等《福建省引进高层次人才评价认定办法(试行)》认定的高层次人才。本领域R&D人员全当时量是指年度从事R&D活动的工作时间占全年工作时间的80%以上(含80%)的专职人员。创新经费是一切技术萌芽、生长以及成果转化的重要支撑,离开资金谈技术,一切都是空谈。企业开发新产品、使用新工艺都是基于一定的技术能力基础之上的。本领域R&D经费投入占GPD比重、本领域引进国外技术经费、本领域购买国内技术经费、新产品开发经费反映的是研发投入程度。孵化器是产业创新体系的重要组成部分,是以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家的摇篮,能够为地方特色优势产业发展、加速科技成果转化、培育新兴产业提供技术支撑。

表1 创新生态系统视角下福建省战略性新兴产业创新能力评价指标体系

3.4 创新市场

创新市场能反映创新生产系统的生产能力和成熟度,包括知识能力、技术产出和应用产出。知识能力可以反映系统内各主体整合协调现有知识生产新知识,适应激烈的外部竞争和高速变革的技术环境的能力,而专利申请数量变化可以从生产知识的角度展现系统知识能力的发展[7]。技术市场合同交易额、输出技术成效额不但反映中介机构在创新中的活力,更体现出科技成果转移、扩散的能力。应用产出主要体现在产品产出和企业产出,是衡量产业发展创新的重要因子。

4 总结

本文从创新生态系统视角出发,以福建省战略性新兴产业为研究对象,阐述了创新生态系统的内涵,认为产业创新生态系统包括政府决策种群、研发应用种群、创新市场种群以及创新环境四方面,并构建了一套系统有效并且具有可操作性的战略性新兴产业创新能力评价指标体系。对于指标的选取,本文在现有文献研究成果的基础上,既有现成指标的引进也有消化吸收再创新,在一些通用指标基础上又设计出具有创新生态系统特色的指标。下一步将研究科学的评价方法为福建省创新生态系统战略性新兴产业创新能力评价实践提供依据。