美军装备保障相关理念演进∗

2020-10-10

(海军航空大学 烟台 264001)

1 引言

随着世界新军事变革如火如荼展开,如今战争,很大程度上可以说就是科技仗、后勤仗、保障仗。在新的作战样式下,传统保障理论已经显得有些捉襟见肘,目前世界各国都在努力探索新型保障模式与理念,从而构建新型的保障机制。

美军是世界上最早开始研究综合保障相关理念的,从20世纪60年代就已经着手综合考虑装备的保障问题,将其称为“综合后勤保障(Integrated Logistics Support)”,在美军国防部中,由主管后勤保障的助理部长来负责[1]。在数十年的发展过程中,美军不断提出关于综合保障相关的理念,如“精确保障”、“聚焦保障”、“感知与响应保障等”,每一个概念都值得我们去认真解读。

2 美军的装备全寿命周期管理

装备的全寿命周期指的是装备从论证开始到退役为止所经历的全部时期。二战以后,为了有效降低日益增长的装备研制及保障费用,美军开始全面贯彻落实全寿命全系统思想,推出了“寿命周期费用(Life Cycle Cost,LCC)”等新的思想,之后逐渐发展为涵盖装备各方面的全寿命周期管理[2]。近些年,美国防部发布了一系列的法规、指南与手册等来指导全寿命周期管理工作,在此方面的建设越来越完善。

2.1 美军装备全寿命周期定义

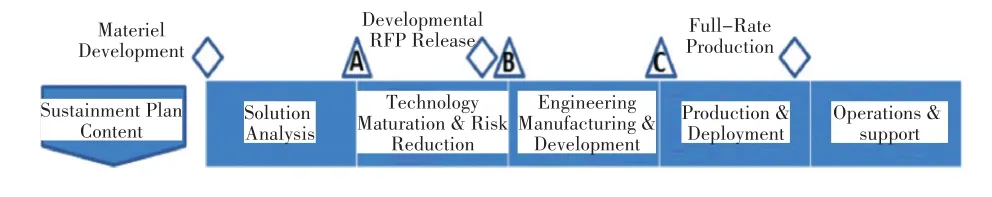

美军的装备全寿命周期如图1所示。

图1 美军装备全寿命周期框架

主要的流程阶段划分如下。

装备开发(Materiel Development)——方案分析(Solution Analysis)——技术成熟度风险降低(Technology Maturation&Risk Reduction)——工程制造开发(Engineering Manufacturing&Development)——生产及部署(Production&Deployment)——运作及保障(Operation&Support)。

根据美国国防部《物流人力资本战略(HCS)国防部核心后勤保障能力和熟练程度手册》,全寿命周期保障被定义为全面、可负担、有效的系统,来支持战略规划、开发、实施和管理。整个寿命周期包括采办(设计、开发、测试、生产和部署)、维持(运作和保障)和处置(退役及销毁)[3]。全寿命周期保障将后勤保障的所有功能塑造成了跨越整个系统寿命周期的一种保障模式,它将最优的后勤保障扩展到了所有潜在的合作方。

2.2 全寿命周期管理建设

美军近年来对于全寿命周期管理的研究较为充分,各个军种都采取了一些贴近本军种的措施,如美国陆军的寿命周期管理指挥部(LCMC),它倡议通过更好地整合技术、采购和后勤来提高武器系统的准备程度。这样整个全寿命系统就会更好运作从而减轻士兵的负担。与此同时,进一步明确了在全寿命周期中项目经理(Program Managers)的权限与职责,如图2,项目经理的权限渗透在了全寿命周期内的各个方面。

美国国防部系统工程管理部门于2017年10月公布了《国防部数字工程战略》,其中的主要内容就包括了要推进数字工程在装备全寿命周期管理中的应用,并且明确了数字工程的战略目标,要求各军种在2018年度内完成相应数字转型计划的制定,目前的计划是在2020年前完成相关的数字化转型工作,并将国防部系统工程的大部分业务进行重构。之后在2018年2月,美国防部增加了一名负责研究与工程的副部长,并重新设计了装备从研究到部队部署工作的流程,突出了整个流程中的技术创新与管理创新[4]。可以预见到,人工智能、大数据技术等近些年新兴的高新技术将很快渗透到美军装备全寿命周期管理的各个方面。

图2 美陆军全寿命周期项目经理管理情况

2010年以来,负责后勤和装备完好性(L&MR)的国防部助理部长办公室研制和实施了一种产品保障业务模型(PSBM),并出版了一系列保障经理(PSM)开展综合产品保障工作的指南,包括:《国防部(DoD)产品保障经理指南》、《DoD产品保障工作案例分析(BCA)指南》、《DoD后勤评估指南》和《综合产品要素指南》等,这些指南充分吸收了《武器系统采办改革:产品保障评估》的研究成果和建议,反映了美军下一代产品保障策略的主要思想。

在上述产品保障系列指南中包含了多种全寿命保障管理工具,如产品保障业务模型,持续保障成熟度(SML)、独立保障评估(ILA)、持续保障四象限图表、业务案例分析、供应链管理、寿命周期持续保障计划(LCSP)等,旨在大力推进下一代产品保障策略和全寿命保障管理的有效实施[5]。

2.3 与我军全寿命周期管理对比

在我国国军标GJB451A-2005中,寿命周期通常包括论证、方案、工程研制与定型、生产、使用与保障以及退役等阶段[6]。

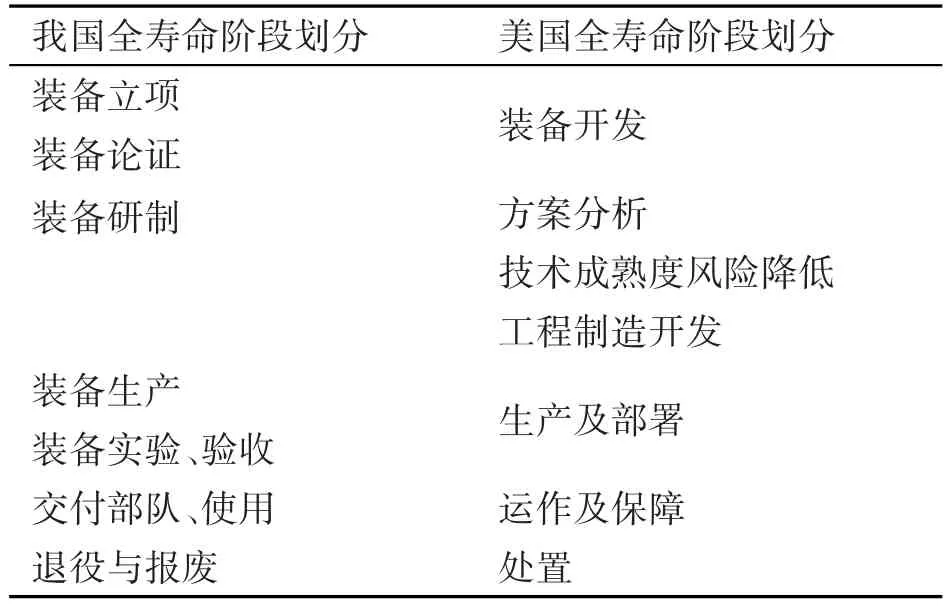

两种不同的体制决定了不同的全寿命阶段划分,两种划分既有不同又有相通的地方。

两种全寿命周期的管理中都存在着反馈的机制。在我国,从装备论证开始,一直到部队使用,都会存在问题收集及不断的改进,甚至是装备下马。对于美军装备来说,基本每一环节中间都会有一个“里程碑(Milestone)”,对于前一阶段工作进行审查,而且每个“里程碑”都有其规定好的审查项目与标准,达到标准后才能进行下一步的流程,如果没有达到标准,就会被退回重新进行上一阶段,甚至是项目取消。

表1 中美全寿命周期对应关系

对于我军来说,在全寿命周期管理方面的建设较美军来说仍然处于滞后状态,在装备“优生”、“优管”、“用好”这三方面仍需进一步提高。此外,也可以像美军一样,大力推进数字工程在我军武器系统全寿命周期管理中的运用。这样我们装备科研生产体系的质量、军事装备智能化的发展、新质战斗力的生成都能从中获益。

3 精确保障

海湾战争结束后,美军提出了精确保障(Precise Logistics)的概念,所谓装备精确保障,是指以信息技术为基础,准确预测作战保障需求,综合运用各种装备保障方式,灵活运用各类装备保障力量,按适时、适地、适量的原则使保障尽可能精确的保障理念[7]。

3.1 理念内涵

精确保障除了继承传统保障的可取之处外,将信息网络技术、资源重构技术、系统集成技术融合起来。对比之前的传统装备保障模式,精确保障摒弃了一种大开大合式的保障,力求在保障需求、保障人员、保障物资以及保障环境等方面精确施行,这不仅依赖于像信息技术这样的科学发展,更强调保障理念的转变。

精确保障的内涵是对保障过程和效果的可行化描述,而不是具体的保障方法[8]。完善的保障信息自动化系统是精确保障的基础,信息的获取和利用是精确保障的核心,它开始在粗放型、物资堆积型的预置型保障中重视速度效益,注重平战结合,军地结合等新型方式,力求实现全域资源可视化、故障诊断智能化、维修支援远程化、指挥管理自动化、物资投送立体化。此外,精确保障重视大力发展信息网络技术、自动识别技术、远程支援技术、装备的故障自动诊断技术等高新技术,并与装备保障相结合[9]。

在资产可视化方面,美军目前已经取得了一些进步,如“物资库存控制自动化信息系统”、“高级跟踪与控制(ATAC)系统(包括空军版)”、“民用资产可视化(CAV)系统”、“陆军资产可视化系统”等[10]。

3.2 存在的问题

对于精确保障,在肯定其突破性的变革同时,也要辩证地看,在实际的作战运用中,精确保障的实战过程也暴露了一些实际的问题。

由于对中东天气的准备不足,美军的物资运送在伊拉克受到了严重的阻碍,甚至保障人员遭受了袭击;由于补给线的脆弱性,在遇袭后又导致了大量的物资积压在了科威特的港口;由于物资需求的管理没有达到战前的预期目标,导致了一部分的军用物资错误发放,使得部队的战斗力降低。除此以外,由于外交沟通的问题,原定要从土耳其发起进攻的美军不得不临时撤回,在保障方面造成了很大的被动[8]。

现实战场与实验室毕竟有很大差距,在实际投入运用后就暴露了很多问题,总结起来一是因为高新技术还不足以支撑先进的保障理想,二是精确的保障模式抗干扰能力较弱,对可能出现的困难情况估计不足,三是精确保障一般适用于非对称战场态势,一旦战场态势发生实力变化,将会威胁精确保障的实施。

4 聚焦保障

“聚焦保障(Focused Logistics)”是近几年美军一直致力发展的理念,所谓“聚焦保障”,美国防部的定义[11]为“聚焦保障是信息、保障和运输技术的融合提供快速的危机应对,能在中途跟踪和转移资产,并在战略、行动和战术层面提供量身定制的保障方案和支持。”针对此定义可以看出这里的关键因素是新兴技术(特别是信息技术)、运输技术、资产控制的商业方法和“量身定制”的概念。

4.1 聚焦保障的优势与重点

对于聚焦保障这种保障理念来说,它关注的有以下的几个重点:可视化、信息技术、高效运输、充分利用外部资源和减少作战部队保障需求,而在最后一点来说,其关注点在于增强指挥官与参谋人员的情况了解能力、改进装备设计,减少维修、减少弹药需求、减少能源补给和提高战场自给能力[12]。

聚焦保障的优点[13]:

1)全球实时装备信息,这就把传统的等待保障变成了一种像在美国折扣连锁店的模式,而相对应的自动识别技术(条形码,光学记忆卡,射频标签等)将加强全球装备资产跟踪;

2)在装备保障流程上运用电子商务系统将使得供应可以进行在线订购和支付;

3)保障将以速度而不是质量为中心,这一点上与质量为先的传统保障有所区别,陆地和海洋的快速运输系统,以及空中的交通系统将会是保障的重要基础。

4)集成分发系统(供应链集成)可以改善响应时间,准确的交付时间安排或提前交付,在保障方式上变被动为主动,把装备和后勤物资主动配送到位;

5)加强军民融合,意味着军方会利用最好的商业经验和资源。商业资源可以作为部队的一部分,在战场上使用,就像在海湾战争中一样。被承包的民用公司可以被看作是潜在的力量用来提供广泛的保障服务从而使得保障力量倍增,特别是在一些基础设施很少的国家进行维和或人道主义任务的情况下;

6)对未来保障需求的准确识别可以在将来作为未来工业规划的根据,以便国防部将投资用于战争时期的关键材料,做到有的放矢,重心明确;

7)加强全面的装备采购改革,例如在采购过程中推行无纸化的合同程序、电子商务、军民融合的发展和寿命周期管理等新概念的使用。

总地来说,聚焦保障会减少响应时间和成本,生成更灵活的保障设施,并提高保障质量和保障准备情况。

目前,美军已经在快速部署、联合战区后勤管理、灵活保障、作战过程、信息整理、多国联合、医疗防护等方面采取了一系列举措,例如在快速部署上指派美国联合部队司令官(USJFCOM)为国防部联合部署过程负责人,研制了“运输协调器—机动自动化信息系统II(TC AIMS II)”和“联合部队要求产生器II(JFRG II)”,以供在战役和战略级别上捕获部队的机动数据,采取了一系列措施来改善三位一体的空运、海运和预配置并对非战区的海上或岸上中继级运输和保障基地的使用情况开展研究。在联合战区后勤管理方面,全球作战保障系统(GCSS)的作战司令部/联合特遣部队将成为联合战场后勤管理的模式,目前联合战区后勤管理的相关指南已经添加到《联合作战后勤保障条例的联合公报4-0》之中。在信息整理方面,美军将“全球作战保障系统(GCSS)任务”应用程序纳入到全球指挥与控制系统(GCCS)中,改善了联合决策支持工具,指派国防后勤保障局作为国防部后勤保障功能的信息管理员。

4.2 聚焦保障的不足

聚焦保障的不足之处最有可能在一线的战斗部队体现出来,而部队的困难就在于需要知道自己想要什么,需要什么,同时也要知道多少保障资源才是“足够的”,才能完成既定的目标。

“聚焦保障”可能的劣势主要体现在如下几个方面:

1)在技术发展方面,聚焦保障这种保障模式可能会导致过分依赖技术,这一点上不仅仅体现在单兵方面,新兴技术的巨大力量,有可能会使部队产生一种错觉,那就是技术和自动化可以解决所有的问题,这样会使很多人忘掉:“战争的最终决定因素是在现场持枪的人。”

2)在联合作战方面,未来战争越来越多地被联盟或国际合作所主导。联盟内国家之间真正融合的实现,将会因为预算和军队规模之间的差距变得非常困难;这种差距不仅仅是前线部队之间的差距,还有战略层面上的差距。海湾战争中英国只有约60艘大力神运输机和几艘水面舰艇,而美国在战争中则使用了350架运输机。这就是能力差异引起的关于整合的问题。聚焦保障中的装备全流程跟踪依赖于一条不间断的链,如果在这条链上的任何地方都不匹配,将会是很危险的。

3)战争的对称性方面,现代的深层作战原则强调需要在敌人的后方进行打击,因为敌人的补给系统在后方,而且那里防御脆弱。可如果对手足够强大,问题就变得复杂了。“聚焦保障”并没有解决保障自身的抵抗力非常脆弱的问题。这就容易使得保障“及时”变得“太迟”。例如作为“聚焦保障”核心原则的交通运输来说,目前的许多运输方法都采用了先进的技术,但同时也极为脆弱,船只、飞机、卡车和火车都是机动的软目标,防御薄弱,而运载的物资在战场中又必须受到保护。

除了以上几点主要的问题外,还有其他的问题需要解决,例如“聚焦保障”模式可能会过度依赖企业外包,使得军方失去了一些主动权,而且所谓的“量身定制”也有可能会被误认为意味着经费的消减等。

按照美军《2020年联合构想》里的描述[14],未来联合部队的目标将是军事行动和保障之间的联系得到加强,从而能在一定时间内向作战人员提供精确的装备补充,这会大大提高作战效能和效率。聚焦后勤将有效地支持联合部队进行战斗,并在运送人道主义或救灾物资或跨军事行动范围的其他活动方面提供重要的保障帮助。

5 感知与响应保障

随着伊拉克战争的结束,美军看到了网络中心战有着很强的优势,但是在其保障方面还是有需要加强的地方,“感知与响应保障”的理念及其一系列理论就应运而生了。

5.1 感知与响应保障理念内涵

感知与响应保障方式有着很强的灵敏度,可以作为作战行动的一部分,它要求能够迅速感知战场,根据指挥官的指示调整保障资源和保障力量,适时适地配送最优的装备物资到战斗一线[15]。

感知与响应型保障的来源是网络中心战,因此其重心一定是完善的网络建设,在有了信息网络强大的信息获取和处理能力之后,预测保障需求就显得较为容易,加上一系列灵活适应、自动协调的具体保障流程,就形成了一整套全维保障网络。由此也能够看出,感知与反应保障的基础是战场感知能力,信息网络和信息数据库,因为这些因素决定了保障物资应该从哪来,到哪去[16]。

感知与反应保障的特点有以下几点:以网络为中心;对战场态势有较强的适应性;保障行动基于能力;强调速度和效果;保障与作战、情报一体化。

感知与响应后勤是一种更进一步的主动式保障,保障中心的战场态势信息系统可以在战前对战场保障需求做出精确的预测和计划,并且在战斗中能够随时感知到前线的保障需求变化并做出及时反应。在具体的保障目标上,美军有着明确的要求:在96小时内,要能把1个旅投送到世界的任何地方,在之后的一天内兵力要能达到1个师,一个月内要达到5个师。这样带来的就是一系列的要与之相符的运输、筹措、维修等保障能力;在行动的开始阶段,美军要求部队具备3至7天的自我保障能力,紧接着会进行相应的支援准备。不论在世界上的哪个位置,部队平均等待物资的时间分别为陆军15天、海军12.5天和空军5天[17]。

为了达到这样的目标,美军已经从各军种内抽调了保障人员,在各类战斗旅中设置保障营,来统一管理保障事务,编制在600至1000人,在战斗时,还会根据实际情况向前方派遣“量身定制”的保障分队,据评估,这些措施使得保障能力有了显著的提高。美军目前整体战勤比达到了1:0.8,并且已经打破了各军种之前长期存在的保障体系壁垒,多军种联勤、军种保障、民间社会化力量,乃至盟军保障协同都通过供应链连接到了一起。此外,美军还借鉴了很多企业管理先进经验,在指挥信息系统中引入了评估系统,例如美军的安尼斯顿陆军维修基地就采用精益六西格玛方法来衡量和改进自身保障上的效能[17]。

5.2 感知与响应保障建设难点

首先是保障模式的转变。美军之所以会不断出现新的保障理念及模式,是因为美军从近几次的战争中发现了在保障方面的很多问题。众议院军事委员会下的战备委员会主席Joel Hefley议员说:“在海湾战争之后,美军的后勤保障系统一直在升级,但依然没有什么值得一提的进步。“烟囱”式的系统依然存在;保障系统急需更新换代;全资产可视化依然面临着很多问题……”政府问责办公室也发现,绝大多数的后勤保障问题都是在物资运送到战区后发生的。所以对于美军来说,他们需要一种新的更便捷、更高效、反应更快的保障模式。

其次是保障系统的升级。对于未来战争来说,战场的指挥官需要一套能够随时联系到作战部队和保障单位的系统,这套系统能够决定在战场上怎样以最好的方式来完成保障任务,它需要知道保障物资在哪,有多少储备,哪一支部队有优先权使用它们,然后根据这些进行合理分配。另一方面,例如指挥官取消了空中打击而采用了地面部队,保障系统应该能感知到这种变化并把保障方式由空中支模式为地面模式。

最后是相关技术的支持。全程跟踪和感知是最难的问题,目前美军已经与地方企业联合开发出了一系列的软件来解决这个问题,复杂的软件代码可以对任务行动进行复盘,对人或装备的反馈信息进行分析,来决定战场上需要什么物资,从哪调配物资。像F-22或者F-35,还有未来美军几乎所有的作战装备上都会有这样的软件或装置。未来更先进的系统甚至会根据实际情况来分析,从友邻部队那里来借调物资保证收到威胁的部队优先得到保障。

6 结语

美军在综合保障方面一直都追求超前构想,通过对美军装备保障方面相关理念的解读,我们能从中得到很多有益的启示,一是要加强保障理念顶层设计,用先进理念指导保障体系建设,牵引保障技术发展;二是要注重信息基础能力建设,可以看到很多先进的保障理念都是建立在信息技术、数字技术与网络技术之上,我们要更快地发展像云计算、大数据这样的先进工具,尽快建立保障体系完备的数据库;三是注重军民融合,美军在未来的装备保障方面很依赖民间社会化的力量,甚至很多传统的军人岗位都转为了社会化职位,并且不断吸收企业先进的管理理念,助力装备保障的建设。