华南成冰纪“大塘坡式”锰矿沉积成矿作用与重大地质事件的耦合关系*

2020-10-09余文超杜远生袁良军谢小峰杨炳南

余文超 杜远生 周 琦 王 萍 齐 靓 徐 源 靳 松 潘 文 袁良军 谢小峰 杨炳南

1生物地质与环境地质国家重点实验室,中国地质大学(武汉)地球科学学院,湖北武汉 430074 2自然资源部基岩区矿产资源勘查工程技术创新中心,贵州贵阳 550081 3贵州省地质矿产勘查开发局,贵州贵阳 550004 4河北省地质矿产勘查开发局博士后科研工作站,河北石家庄050081 5贵州省地质矿产勘查开发局103地质大队,贵州铜仁 554300

锰是地壳中重要的组成元素,具有重要的经济价值,工业用途涵盖传统冶金与新兴能源等诸多领域,因而锰矿也成为一种战略性关键金属矿产(毛景文等,2019;王登红,2019;翟明国等,2019)。除经济价值外,锰元素是除铁元素外地球上第二富集的氧化还原敏感元素,具有多种价态,这导致锰循环过程与氧、碳、铁、硫等元素地球化学行为紧密相关,因而在地球表面圈层系统演化与物质交换过程中扮演着重要角色(Johnsonetal.,2016a)。基于以上原因,对锰元素地球化学性质与锰矿成矿机制的研究长期以来都是学界聚焦的热点(Roy,1988,1992,2006;Fanetal.,1992;Calvert and Pedersen,1996;Nicholsonetal.,1997;Fan and Yang,1999;Glasby,2006;Maynard,2010,2014;付勇等,2014;Johnsonetal.,2016a;董志国等,2020),沉积型与风化淋滤型锰矿床作为锰矿的主要产出形式,得到了广泛关注和深入研究。前人的研究涉及了现代富锰沉积的形成机制,如现代大洋(Glasby,2006;Helleretal.,2018)、黑海(Thamdrupetal.,2000)、红海(Butuzovaetal.,2009)、贝加尔湖(Graninaetal.,2004)、波罗的海(Burke and Kemp,2002;Hermansetal.,2019)及一些小型湖泊(Herndonetal.,2018)的锰结核,且从现代研究案例所获得的认识被广泛应用于解释地质历史时期大规模成锰事件。学者也开始尝试建立深时全球变化与大规模成锰事件之间的联系,例如地质历史时期大规模成锰事件与大氧化事件及新元古代氧化事件(Maynard,2010;Johnsonetal.,2016b)、全球性或区域性构造事件(Haas,2012;Dengetal.,2016;周琦等,2016;Chenetal.,2018)、全球气候事件(齐靓等,2015;Yuetal.,2016;Wangetal.,2020)或生物圈事件(Yuetal.,2019)的联系等。

1 锰的地球化学性质与成锰模式

在全球锰循环中,锰元素主要储藏在水圈与岩石圈中,大部分锰通过河流或冰川进入海洋,深海地区的锰则主要通过风或大气沉降的搬运作用或海底热液系统进入(Canfieldetal.,2005;Hansel,2017)。锰与铁的化学性质相似,2种元素均具有类似的核外电子轨道排列特征及离子半径,高自旋态的3d轨道电子易发生电离而形成+2价与+3价阳离子,但锰元素也存在+4价阳离子,因此锰氧化物的复杂程度较铁更高(Maynard,2014)。锰元素的沉积地球化学行为主要受到氧化还原条件与pH值的控制,其他一些因素如温度、光照、盐度、锰离子浓度及水体悬浮物含量为次要因素(Roy,2006;Johnsonetal.,2016b)。锰元素的复杂变价行为与锰硫化物的不稳定性导致锰矿物在氧化条件下以氧化物为主,而在还原条件下以锰的碳酸盐矿物为主; 在弱碱性海水与弱酸性淡水中,锰元素在较强的氧化环境中才会发生沉淀,形成高价态锰的氧化物或氢氧化物,而当它们被埋藏于还原环境时,锰的氧化物会被还原成溶解态的Mn2+进入到沉积物孔隙水中(Glasby and Schulz,1999)。根据基础热力学计算及实验模拟结果,锰的硫化物矿物如硫锰矿及方硫锰矿在还原条件下会迅速溶解,而锰碳酸盐矿物的稳定性使得锰元素在还原环境中的行为受控于锰碳酸盐矿物,当锰元素处于偏碱性、还原的早期埋藏环境时,碱度的上升将导致锰碳酸盐矿物大量沉淀。形成高品位锰矿沉积的一个重要前提是地球化学体系中的锰铁分离过程(董志国等,2020):由于Mn2+/Mn(OH)3比Fe2+/Fe(OH)3的电极电势高,在氧化条件下Fe2+可比Mn2+优先发生氧化作用形成矿物沉淀; 又由于Mn2+的硫化物往往不稳定,而Fe2+在还原状态可以硫化物的形式发生沉淀,因此,锰和铁在地球化学行为上的差异将在适当的沉积环境中导致显著的铁锰分离作用发生(Krauskopf,1957;Sternbeck and Sohlenius,1997)。

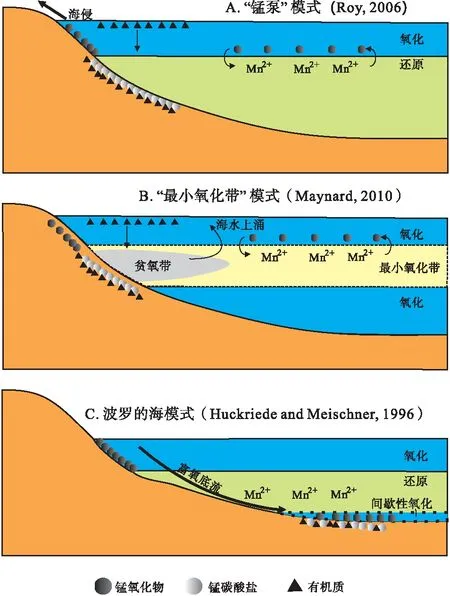

图 1 传统沉积型锰矿主要成矿模式Fig.1 Main metallogenic models for manganese deposit

锰矿沉积的富集过程可能包括数个主要阶段,不同类型锰矿包含的关键成矿步骤也不尽相同:第一阶段中锰元素在氧化环境中以氧化物或氢氧化物的形式进入沉积物中,这可能是氧化锰型锰矿的主要富集机制;第二阶段锰氧化物或氢氧化物在还原环境中被再次溶解,Mn2+和孔隙水中碳酸根离子结合形成碳酸锰(菱锰矿)沉淀,这是碳酸盐岩型锰矿形成的关键步骤;第三阶段为后期改造阶段,可能会出现变质作用或热液蚀变导致的硅酸盐型锰矿沉积,或风化淋滤作用导致的风化壳型锰矿(Roy,2006;张飞飞等,2013a,2013b;Maynard,2014;Johnsonetal.,2016b)。

国内外学者对锰矿成矿模式进行了大量深入的研究,目前存在3种较为流行的锰矿成因解释(图 1): (1)“锰泵(manganese pump)”模型(Roy,2006),由早期的“浴缸边(bathtub rim)”模型发展而来(Glasby,1988)。该模型认为有利于成锰的盆地是一个出现水体氧化还原分层的海相盆地,锰矿沉积主要分布在盆地氧化还原带附近,海侵作用会导致盆地深水内的锰质不断向浅部发生迁移。锰元素在盆地缺氧的深水水体中以离子形式储存,在盆地氧化还原界面位置被氧化沉淀。当这些锰的氧化物进入富有机质的沉积物中,则可能被再次还原,与沉积物孔隙水中的碳酸根离子反应形成菱锰矿沉积,而沉积物中的碳酸根离子主要来自于微生物硫酸盐还原作用(MSR)及锰氧化物对有机质的氧化作用(Maynard,2014)。在海侵时期,锰的氧化物会沉淀在陆架区域的氧化—还原界面附近,而在那些远离陆架的地区,析出的锰氧化物会很快重新落入还原性海水中而被溶解。在逐步海侵及随之而来的Mn2+/Mn4+氧化还原界面上移的过程中,沉淀在陆架上的锰矿物可能重新回到缺氧带中并溶解,结果就是海侵作用导致锰元素从盆地深部向浅部富集。(2)最小氧化带(Oxygen-minimum zone,OMZ)模式。由于OMZ对于海水氧化还原的控制作用可能远超过传统认识中的氧化还原界面(Scholz,2018;Sim and Orians,2019),因此有学者更为强调最小氧化带对于游离锰离子的控制作用。在近海区域,初级生产力的提高将产生大量有机质,有机质降解消耗氧气导致近海岸区域的最小氧化带内形成楔状还原水体(即“还原楔”),还原楔与上、下层氧化海水层形成氧化还原界面。在最小氧化带扩张的情况下,该带若覆盖于海底之上,将导致先成的锰氧化物再次发生还原溶解,Mn2+再次进入最小氧化带中,发生锰元素的富集(Maynard,2014)。该模式与“锰泵”模式虽然均强调锰元素的地球化学性质对其行为的控制,但是2种模型中的水体结构差别较大,其中 “锰泵”强调底层海水缺氧控制锰元素的聚集,而“最小氧化带”强调中层海水氧化还原条件对锰元素富集的控制作用。(3)波罗的海模式。针对该地区富锰沉积成因的研究表明,北海地区季节性输入的富氧底流是造成波罗的海深部发生氧化的决定性因素,这种周期性的短暂氧化将导致底层海水中富集的Mn2+被氧化为Mn4+,并形成锰的氧化物或氢氧化物沉淀进入沉积物中,导致锰元素的富集(Huckriede and Meischner,1996;Hermansetal.,2019)。

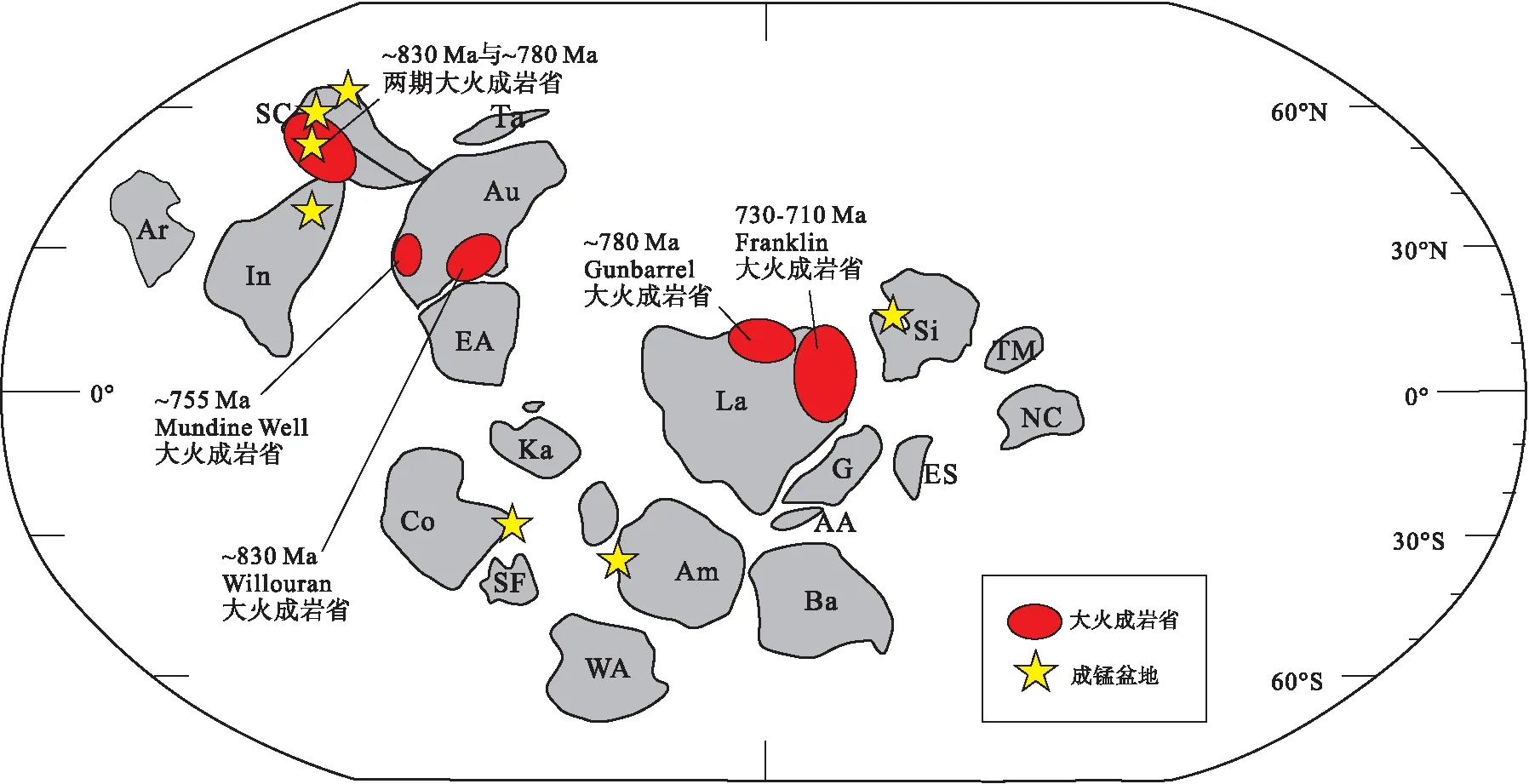

大火成岩年龄与范围见扬子板块东南缘大火成岩省(王剑等,2019),澳大利亚板块Willouran大火成岩省(Cox et al.,2016),劳伦大陆北缘Gunbarrel大火成岩省(Harlan et al.,2003),劳伦大陆东缘Franklin大火成岩省(Macdonald and Wordsworth,2017)。其中板块缩写为:Am—亚马逊;Ar—阿拉伯;Au—澳大利亚;Ba—波罗地;Co—刚果;EA—东南极洲;ES—东斯瓦尔巴特;G—格陵兰;In—印度;Ka—卡拉哈里;La—劳伦;NC—华北;SC—华南(含扬子和华夏);SF—南圣弗朗西斯科;Si—西伯利亚; Ta—塔里木;TM—图瓦—蒙古;WA—西非图 2 新元古代中—晚期全球大地构造格局与大火成岩省、成锰盆地分布Fig.2 Neoproterozoic global tectonic map,large igneous provinces,and manganese-forming sedimentary basins

上述成矿模型强调沉积体系中氧化还原条件对锰矿沉积的控制作用,但无机条件可能并不是控制沉积型锰矿形成的唯一因素。锰矿微生物成矿理论是近年来对传统锰矿成矿理论的重要补充与拓展,沉积型锰矿的形成可能存在微生物—环境的协同效应。目前全球已明确报道存在微生物成矿作用证据的沉积型锰矿床包括:(1)中国南方成冰系大塘坡组锰矿沉积(Yin,1990;Fanetal.,1999;Yuetal.,2019);(2)巴西西南部Mato Grosso do Sul地区埃迪卡拉系Urucum组锰矿沉积(Biondi and Lopez,2017;Biondietal.,2020);(3)伊朗西南部Fars省Neyriz中生界混杂岩带中锰矿沉积(Rajabzadehetal.,2017);(4)匈牙利西部rkút地区下侏罗统rkút组中锰矿沉积(Polgrietal.,2007,2012a,2012b,2013,2016a,2016b)。虽然这些锰矿沉积在时空分布上差异巨大,但各矿床的成矿过程均与微生物成矿作用存在紧密联系(Polgrietal.,2019)。归纳起来,以上沉积锰矿床存在微生物成矿作用的关键证据包括但不限于:(1)纹层状矿石中可观察到大量微生物成因显微构造,包括细丝状、椭球状、蠕虫状、脑状及叠层石状等,特别是旋回性显微层理最具代表性;(2)广泛发育有微生物矿化作用特征矿物,如钙菱锰矿、铁白云石、锰方解石等,矿物中多见有机质包裹体或团块甚至微生物化石;(3)矿石一般具有显著微生物信号的同位素特征,如偏负的无机碳同位素(-5‰至-10‰,与有机碳被氧化进入菱锰矿碳酸根有关)、偏高的黄铁矿硫同位素组成(+20‰至+50‰,与增强的微生物硫酸盐还原作用有关)等。此外,一些与微生物活动有关的元素或组分(如As、Mo、U、P、TOC等)也可能在矿层中富集。

2 新元古代全球大地构造、古气候背景与成锰盆地

全球大地构造格局及古气候环境在新元古代中期和晚期出现了巨大变革,代表性事件为罗迪尼亚(Rodinia)超大陆的裂解和潘诺西亚(Pannotia或“Greater Gondwana”)超大陆的聚合组成的全球构造旋回(Hoffman,1999;Scotese,2009)及以“雪球地球”事件为代表的全球性冰川事件(Hoffmanetal.,2017;Spenceetal.,2016)。在全球岩石圈重大构造事件的驱动下,地球大气圈、水圈、生物圈发生了系统性响应,从而形成了新元古代中—晚期特殊的地质环境与沉积记录,并导致新元古代全球出现众多裂谷系统控制下的成锰盆地,为全球大规模锰矿沉积成矿事件提供了条件。

新元古代中—晚期另一个极具特色的地质背景是持续的全球性冰川事件,也被称为“雪球地球”(Kirschvink,1992;Hoffmanetal.,1998)。新元古代冰期是地质历史上已知的最严寒、最极端的冰期事件(Harland,2007),在世界范围内目前可区分出至少4个主要期次,其中Kaigas冰期(757—741 Ma)与Gaskiers冰期(583.7—582.7 Ma)可能为大陆/山岳型冰川,持续时间较短且只影响局部地区,而Sturtian冰期与Marinoan冰期则具有全球范围的影响(赵彦彦和郑永飞,2011;Spenceetal.,2016;Hoffmanetal.,2017)。结合最近的地质年代学数据,Sturtian冰期的开启年龄应略晚于720 Ma,结束于660 Ma左右(Rooneyetal.,2015;Zhouetal.,2019),Marinoan冰期应启动于649 Ma之后,结束于约635 Ma(Condonetal.,2005;Wang Detal.,2019;Rooneyetal.,2020)。此外,Sturtian冰期还具有显著的周期性,存在2个次级冰期(stadial)和1个次级间冰期(interstadial),这种冰川的节律性在扬子板块的沉积记录中表现得尤为明显,即发育以长安组为代表的下部冰川沉积及以古城组/铁丝坳组/东山峰组为代表的上部冰川沉积,夹以两界河组/渫水河组为代表的次级间冰期沉积。Sturtian冰期结束后发育富禄组/大塘坡组等间冰期沉积记录(Lanetal.,2015)。

基于以上冰期地质年代架构,Sturtian冰期的启动此前被认为与罗迪尼亚超大陆裂解过程中大量新生玄武岩的风化作用有关,该过程将极大地消耗大气中CO2,从而引发全球气温下降(Schragetal.,2002;Coxetal.,2016)。最近的研究认为,Franklin大火成岩省(~717 Ma)的喷发过程会向大气圈喷射大量SO2和H2S气体,形成硫酸盐气溶胶进入大气圈平流层,增加了大气圈反照率,引发全球气温降低(Macdonald and Wordsworth,2017)。但是类似的诱发机制并不能解释Marinoan冰期的启动,因为此时(~650 Ma)全球裂谷作用已减弱,故泛非造山运动(Pan-African orogenesis)导致的硅铝酸盐暴露风化作用造成的大气CO2含量下降可能是诱发Marinoan冰期的主因(Goddérisetal.,2003)。新近观点基于生物演化角度,认为间冰期的碳同位素及生物标志物反映出当时海洋中初级生产力的主要贡献者由蓝细菌转变为真核藻类,更高效率的生物泵作用将有效降低大气中CO2含量,引发全球性降温(Brocksetal.,2017)。新元古代冰期的结束目前一般认为与冰期时累积在大气圈中的CO2密切相关,冰期时广布的冰盖系统阻止或减缓了大气圈与水圈的交换过程,而火山喷气作用不断造成温室气体(如甲烷与二氧化碳)在大气圈中累积,根据数值模拟结果,大气圈中CO2可累积至极高的浓度(达到现代大气圈CO2浓度的270~400倍),由此产生的温室效应引发全球冰盖系统的崩溃与“雪球地球”的终结(Le Hiretal.,2009;Pierrehumbertetal.,2011;Hoffmanetal.,2017;Torresetal.,2020)。

3 南华盆地成冰纪古海洋化学条件与微生物复苏

新元古代冰期时期的古海洋化学状态长期以来一直被认为是缺氧停滞,这是因为虽然新元古代的大气圈已经具有氧化性,并且随着新元古代氧化事件(Neoproterozoic Oxidation Event,NOE)的发生大气圈氧气含量还在持续上升(Och and Shields-Zhou,2012),但是当“雪球地球”事件发生时,广布全球的冰盖系统切断或延缓了大气圈与水圈的物质交换,导致冰层下的海水出现广泛的缺氧现象(Grotzinger and Knoll,1995;Hoffmanetal.,1998)。但是一些沉积证据,例如Sturtian冰期全球再次出现的条带状铁建造(Banded Iron Formation,BIF)与冰海沉积具有同时性(Hoffmanetal.,2011),表明冰期时在冰盖下仍然存在形成局部氧化环境的现象,其足以氧化深部海水内的Fe2+,推测这种氧化环境可能与低温高密度含氧底流下沉及循环机制存在关联(Lechte and Wallace,2015,2016)。

数据来源及解释引用情况为:碳同位素(Chen et al.,2008)、硫同位素(Liu et al.,2006;Li et al.,2012;Cui et al.,2018;Wang J et al.,2019)、氮同位素(Wei et al.,2016)、铁组分(Feng et al.,2010;Li et al.,2012;Ma et al.,2019;Wei et al.,2020)、铁同位素(Zhang et al.,2015)、钼同位素(Cheng et al.,2017)、铬同位素(Xu et al.,2019)、镉同位素(Hohl et al.,2020)、锂同位素(Wei et al.,2020)、生物标 志物(Wang et al.,2008;Zhu et al.,2019),TOC(总有机碳)与TS(总硫)含量综合整理自以上文献图 3 元素地球化学指标与同位素指标对华南地区大塘坡组沉积环境综合重建图Fig.3 Poxies of elements and isotopes for reconstruction of the Datangpo Formation in South China

南华盆地由于保存了较为完整的Sturtian冰期—间冰期的沉积记录,因而受到研究者的关注,并产生了大量研究成果,可帮助恢复Sturtian冰期结束后盆地古海洋化学条件的演变过程,从而极大地提升了笔者对Sturtian冰期—间冰期这段关键地质历史转折期盆地古海洋环境认知的深度与广度。在Sturtian冰期的次级间冰期(即富禄组沉积时期),针对富禄组底部BIF沉积的铁同位素和元素地球化学研究证明,该次级间冰期的初始阶段盆地水体中仍然以缺氧为主要特征,但是存在向弱氧化环境转化的过程(闫斌等,2010;Fengetal.,2016)。值得一提的是,由于富禄组中直接从海水沉淀的δ57Fe值异常高(~2‰),这可能指示了在冰盖并未完全消失情况下南华盆地内海水低氧逸度的总体环境(闫斌等,2010)。在Sturtian冰期—间冰期的转换期,南华盆地内部出现了由冰碛岩(古城组/铁丝坳组/东山峰组)向大塘坡组下部盖帽白云岩/菱锰矿与黑色页岩及中上部粉砂岩转化的沉积记录(Yuetal.,2017)。长期以来,研究者针对大塘坡组下部菱锰矿(被称为“大塘坡式”锰矿)及黑色页岩沉积开展了一系列沉积地球化学研究工作,采用元素地球化学(朱祥坤等,2013;何志威等,2014;Weietal.,2016;Yeetal.,2018;Maetal.,2019)、碳同位素(Chenetal.,2008)、硫同位素(储雪蕾等,2001;Liuetal.,2006;Lietal.,2012;王萍等,2016;张飞飞等,2013b; Cuietal.,2018;Wang Petal.,2019)、氮同位素(Weietal.,2016)、铁组分(Fengetal.,2010;Lietal.,2012;Maetal.,2019)、铁同位素(张飞飞等,2013a;Zhangetal.,2015)、锶—钕同位素(Yuetal.,2016)、钼同位素(Chengetal.,2017)、铬同位素(Xuetal.,2019)、镉同位素(Hohletal.,2020)、锂同位素(Weietal.,2020)、生物标志物(Wangetal.,2008;Zhuetal.,2019)、地质微生物(Yin,1990;Fanetal.,1999;Yuetal.,2019)等诸多手段,特别是近年来一些非传统同位素及微区原位分析手段的引入,获得了较好效果。综合以上研究所获得的结论,可以大体建立Sturtian冰期最末期至间冰期早期南华盆地古海洋化学特征(图 3)。从元素地球化学氧化还原指标(如氧化还原敏感元素对指标、Mo与U含量等)、氮同位素、铁组分、钼同位素、铬同位素、铁同位素等证据综合来看,虽然这些指标之间对于某些细节的解释存在一定差异,但盆地水体的氧化还原条件大体经历过冰期缺氧→成锰期表层海水含氧→黑色页岩沉积时期缺氧的三阶段演变过程(图 3)。从锶—钕同位素结果、硫同位素分馏作用、正铕异常及高总硫含量等证据来看,当时的盆地水体受到热液水体的广泛影响,古海水中可能具有低硫酸盐浓度与高硫化氢浓度。此外,正漂的碳同位素记录及大量生物标志物的出现证明在间冰期初期盆地内初级生产力发生了极大提升,并且这种碳同位素变化特征具有全球对比意义,可能与冰期结束后微生物的复苏作用存在联系(Yuetal.,2017)。

经历了Sturtian冰期近60个百万年(~720至~660 Ma)的冰封,微生物在冰期结束后马上出现了复苏与繁盛,在纳米比亚、蒙古、加纳、中国华南等地区的Sturtian盖帽碳酸盐岩及黑色页岩沉积中均发现了保存良好的微生物实体化石、沉积构造及生物标志物等证据(Nédélecetal.,2007;Prussetal.,2010;Bosaketal.,2011;Le Beretal.,2013;Zhuetal.,2019)。Sturtian间冰期的微生物复苏与繁盛可能在生物演化历史中具有重要意义,该事件代表了新元古代海洋主要初级生产力类型由蓝细菌这类原核生物向更加复杂且高效的真核生物(如藻类)转化(Brocksetal.,2017)。该过程结合广布的盆地缺氧水体,似能解释在Sturtian冰期结束之后广布的高有机碳含量盖帽碳酸盐岩/碳酸盐型锰矿及黑色页岩沉积的现象。值得一提的是,在微生物复苏的背景下,该时段所形成的锰矿沉积可能也受到微生物活动的控制,例如最近针对大塘坡组纹层状锰矿石的微生物成锰作用进行了原位微区高精度矿物学分析(图 4),证明了锰矿石内微生物矿化矿物在毫米尺度的旋回性变化与微生物席之间的作用关系(Yuetal.,2019)。

A—大塘坡组纹层状锰矿石中显微纹层状构造(单偏光);B,C—大塘坡组纹层状锰矿石中微生物相关构造(正交光,红色箭头指示微生物结构);D—扫描电子显微镜(SEM)观察到纹层状锰矿石中微层理;E—SEM观察到的微生物钙化化石。样品 采样及详细信息请查阅Yu et al.(2019)图 4 黔东松桃地区大塘坡组纹层状锰矿中微生物结构Fig.4 Microbial related structure in the laminate manganese ore of the Datangpo Formation in Songtao area,eastern Guizhou

4 “大塘坡式”锰矿外生成矿作用模式与重大地质事件的耦合

通过上述对新元古代相关领域研究现状的综述,结合华南地区“大塘坡式”锰矿沉积的研究进展,笔者将尝试建立2个体系之间的联系,以检验其耦合作用程度。

图 5 黔东松桃地区大塘坡组(钻孔ZK4207、ZK2115及ZK1408)化学蚀变指数(CIA)记录 (数据来自于刘靓等,2015; Wang et al.,2020)Fig.5 CIA records in the Datangpo Formation(drillcore ZK4207,ZK2115 and ZK1408)in Songtao area, eastern Guizhou Province(data come from Qi et al., 2015; Wang et al., 2020)

首先是全球大地构造格局演化与成锰盆地形成与演化之间的联系。新元古代中期开始罗迪尼亚超大陆的裂解背景导致全球范围内广泛发育大火成岩省与裂谷系统,中国华南地区扬子板块同样遵循该规律,内部出现了以南华裂谷盆地为代表的大陆边缘裂谷系统(Zhaoetal.,2018;王剑等,2019)。对大塘坡组锰矿沉积盆地的盆地恢复工作已经辨识出成锰期的南华盆地内部具有典型的裂谷盆地特征,如地垒—地堑结构、平行列状排布的次级盆地系统、同沉积断层控制的盆地边界等(周琦等,2016)。此外,盆地结构控制沉积物与沉积厚度的现象在大塘坡组沉积时期较为明显,在大塘坡组底部,地垒区域沉积一套盖帽白云岩,而锰矿沉积被严格限制在地堑区域,两者呈同时异相分布,地垒区的大塘坡组总厚度比地堑区少数百米(Yuetal.,2017)。因此,无论从盆地演化时间还是盆地结构特征上来看,南华盆地内部的次级成锰盆地均是受到南华裂谷演化的控制,而盆地的走向与规模直接决定了锰矿的展布与规模。裂谷盆地背景对锰矿成矿的另一个重要意义是盆地内部广泛发育的热液系统,例如现代红海(Butuzovaetal.,2009)或贝加尔湖(Graninaetal.,2004)裂谷系统。通过对诸如元素地球化学判别图解、稀土配分曲线、Eu异常、Sr同位素与Nd同位素等证据的分析,研究者已发现“大塘坡式”锰矿沉积中存在显著的热液活动证据,并多将其解释为南华盆地内部发育的同沉积断裂系统为热液来源提供了通道,热液系统也成为锰、铁、硫化氢等物质进入水体的重要来源(张飞飞等,2013a,2013b;Wuetal.,2016;Yuetal.,2016;Wang Petal.,2019)。

A—Sturtian冰期时盆地被冰盖覆盖,盆地还原性水体中随着底部热液活动累积锰质与硫化氢;B—当冰盖融化后,盆地水体出现氧化还原 分层,底部水体随着氧化底流出现间歇性氧化环境,盖帽白云岩与锰矿沉积呈同时异相分布;C—锰矿的微生物成矿机制示意图 6 Sturtian冰期—间冰期南华盆地锰矿沉积成矿模式Fig.6 Formation mode for manganese deposit in Nanhua Basin during the Sturtian glacial and interglacial period

其次是古气候变化为成锰作用提供的重要沉积成矿背景。目前对Sturtian冰期至间冰期的古气候演变的直接证据主要来自于沉积序列(如冰碛砾岩突然向白云岩、含锰碳酸盐岩或黑色页岩的转变)及古气候恢复指标(如CIA、CIW等)。其中针对华南黔东地区铁丝坳组及大塘坡组古气候指标变化曲线的建立,使半定量恢复该时段古气候变化趋势成为可能(齐靓等,2015;Wangetal.,2020)。从锰矿层(ZK4207)、锰矿层+黑色页岩(ZK2115)、大塘坡组全组(ZK1408)等不同尺度的古气候恢复曲线(CIA曲线)中可见(图 5),CIA值从铁丝坳组中部开始由50左右的低值向60左右上升,指示寒冷干燥的冰期气候开始转暖。在进入大塘坡组底部锰矿层后,CIA值出现总体上升的趋势。需要注意的是,锰矿层中由于以碳酸锰为主要矿物相,在主量元素测试过程中是否经过前处理溶解掉碳酸盐组分对CIA计算具有较强影响。如Wang等(2020)对钻孔ZK2115中锰矿层所做的工作表明,去除碳酸盐后的样品CIA(约70)明显高于未经过处理的样品(约60),但是CIA上升的趋势依然存在,证明冰期结束后古气候逐渐变得较为温和。进入锰矿层上覆黑色页岩段后,CIA继续保持稳定上升趋势,最高值可到70左右,指示中等风化条件。之后CIA保持相对稳定,一直持续到大塘坡组第二段上部发生降低(由70重新降低到60左右),可能代表着Marinoan冰期启动带来的影响。该阶段的古气候转换过程可能是一个动荡的过程,Wang等(2020)将锰矿层中CIA曲线的摆动解释为古气候的微小波动,这种波动性可能同样也在碳同位素记录中得以体现(Pengetal.,2019;Yuetal.,2019)。毫无疑问,Sturtian冰期向间冰期转换的最大特征就是大陆与海洋冰盖系统的消失,该过程导致南华盆地由冰期封冻状态恢复到正常盆地水体循环,其中包括以下几个方面水体环境的改变:(1)正常的大气—水圈物质交换;(2)盆地内水体与广海的水体交换变得通畅;(3)盆地水体可能出现物理分层,冰川融水形成的底流将改变盆地底层水体的性质,特别是氧化还原属性(图 6-A,6-B)。具有全球普遍意义的背景是当冰盖系统消退后,大量的冰川融水、微生物光合作用及水圈—大气圈的物质交换导致当时海洋表面广泛存在一个氧化淡水层(Hoffmanetal.,2017),古海洋水体结构出现显著物理分层及氧化还原分层现象(Liuetal.,2014,2018;Yangetal.,2017)。而控制南华盆地内锰矿成矿的水体氧化还原变化机制可能仅具有区域性意义(图 6-B),当前研究认为锰矿层形成所需的盆地中心氧化条件是由冰川消融形成的间歇性氧化底流造成,底流的形成可能以重力流的形式影响盆地区域,造成盆地底部水体的间歇性氧化(Yuetal.,2016;Wangetal.,2020)。

最后是微生物成矿作用对于大塘坡组锰矿成矿作用的贡献。虽然此前的研究强调热液作用对于块状锰矿的锰质来源与成矿意义(何志威等,2014;Wuetal.,2016;Yuetal.,2016),但最近的研究表明,在纹层状锰矿石中包含有大量微生物沉积成矿作用的证据,例如微生物实体化石与遗迹化石,微生物活动诱导成因矿物(如含钙菱锰矿、铁白云石、锰白云石等)及毫米级别微纹层中矿物相的旋回性变化等(Yuetal.,2019)。微生物群落广泛参与了沉积期Mn2+氧化固定过程与早期成岩作用中氧化锰的再还原+碳酸盐矿物沉淀过程,并为沉积物提供了大量有机质组分(如在锰矿石中观察到TOC含量为1%~5%),最终在微生物群落周期性的生长与死亡过程中完成了对锰元素的富集作用,形成锰矿沉积(图 6-C)。

综合上述讨论,并结合前人对“大塘坡式”锰矿的系列研究成果,笔者认为“大塘坡式”锰矿成矿作用与成冰纪一系列重大地质事件间存在耦合关系。罗迪尼亚超大陆裂解背景下南华裂谷盆地的演化为成锰盆地提供了必需的成矿空间,而伴随着裂谷发育的热液活动是锰质进入盆地水体的重要通道。在Sturtian冰期盆地内滞留缺氧的水体中富集Mn2+,当冰期结束水体出现氧化还原分层后,盆地水体间歇性氧化事件又为Mn2+的氧化固定过程提供了必要的条件。间冰期微生物活动及初级生产力的恢复导致盆地沉积物中有机碳埋藏量的上升,并使得微生物作用主导下的锰元素循环过程开始启动,水体内大量富集的溶解锰离子经过氧化—再还原—碳酸盐化过程被保存于沉积物中,最终形成“大塘坡式”锰矿沉积。

5 结论

新元古代成冰纪重大地质事件包括全球构造事件(罗迪尼亚超大陆的裂解)、全球性冰期事件、新元古代氧化事件、间冰期微生物的复苏与演化等,这些事件之间存在联系,是地球系统各子圈层相互作用的结果。同时,全球范围内在成冰纪也出现了锰矿大规模沉积成矿作用,其中以中国南华盆地内“大塘坡式”锰矿为重要代表。“大塘坡式”锰矿的形成与上述重大地质事件间存在耦合关系,具体表现在3个方面:(1)南华盆地在新元古代拉伸纪—成冰纪展现出裂谷盆地特征,盆地启动与演化过程受控于罗迪尼亚超大陆裂解体系,裂谷盆地及伴生热液活动为锰矿形成提供了容矿空间与锰质来源;(2)南华盆地内部大塘坡组及其上下地层保存了Sturtian冰期—间冰期—Marinoan冰期的沉积学记录及古气候演变记录,古气候变化导致盆地冰盖系统消失、盆地水体循环的重新启动及氧化还原条件的改变,为锰矿形成提供了成矿基本条件;(3)间冰期微生物复苏背景下的锰微生物成矿作用可能是锰矿形成的重要机制。