不同比例有机肥替代化肥对水稻产量和氮素利用率的影响①

2020-10-05侯红乾冀建华刘秀梅吕真真蓝贤瑾刘益仁

侯红乾,冀建华,刘秀梅,吕真真,蓝贤瑾,刘益仁*

(1 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所,南昌 330200;2 国家红壤改良工程技术研究中心,南昌 330200;3 农业部长江中下游作物生理生态与耕作重点实验室,南昌 330200)

水稻是我国种植面积最大的粮食作物,其产量高低直接影响到我国粮食安全和社会稳定。施肥是水稻持续高产和稳产的最主要措施之一。据统计,肥料对提高水稻产量的贡献率为30% ~ 50%[1-3]。有机无机肥配合施用,结合了化肥的速效性和有机肥的持久性特点,是合理利用资源、提高土壤肥力、保持作物高产稳产的施肥体制[4-10]。但如何进行有机无机肥合理配置,最大限度地提高水稻产量、改善土壤肥力、提高肥料利用率是人们长期以来关注的问题。研究表明,有机无机肥配施有利于水稻高产稳产、养分吸收,有利于提高肥料利用率、减少环境污染、培肥土壤[11-16]。周卫军等[17]研究表明,水稻累积吸收的氮量和系统生产力随着有机肥与氮、磷、钾化肥配合程度的增加而提高。王敬等[18]认为,有机无机肥配施能有效地减轻硝酸盐污染,改善土壤肥力并提高作物产量。但是有机肥的施用并不是多多益善,有机肥过多施用也会增加氮损失的风险。目前研究大多集中在农田生产力、养分吸收以及土壤肥力方面,对长期不同有机无机肥配施比例及养分搭配状况的研究较少,合理可行的有机无机肥配施是土壤生产功能和环境功能协调的关键。有机肥与化肥只有施用量在适宜的范围内,交互作用较大,产量最高。本研究以江西省稻田长期(30 a)定位试验为研究平台,分析了有机无机肥料不同的施用比例对双季稻产量以及水稻氮素吸收和氮肥利用率的影响,探讨红壤稻田有机无机合适的配施比例,以期为南方红壤区建立合理的有机无机肥配施模式和提高氮素利用率提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

长期定位试验位于江西省南昌市江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所试验田(28°33′92″ N,115°56′25″ E)。供试土壤为第四纪红黏土(即莲塘层)母质发育的中潴黄泥田。该区域地处中亚热带,年平均气温 17.5℃,≥10℃积温 5 400℃,年降雨量1 600 mm,年蒸发量1 800 mm,无霜期约280 d,水、温、光、热资源丰富,适宜大多数农作物生长。图1为历年主要气象因子数据。

图1 主要气象因子数据 (南昌台站)Fig. 1 Data of meteorological factors(Nanchang station)

1.2 试验设计

本试验选用定位试验5 个处理:①不施氮肥(CK),②氮磷钾肥(NPK),③化肥70% + 有机肥30%(70F+30M),④化肥50% + 有机肥50%(50F+50M),⑤化肥30% + 有机肥70%(30F+70M)。早稻施纯N 150 kg/hm2,P2O560 kg/hm2,K2O 150 kg/hm2,晚稻施纯 N 180 kg/hm2,P2O560 kg/hm2,K2O 150 kg/hm2。氮肥用尿素,磷肥用过磷酸钙,钾肥用氯化钾。早稻有机肥用紫云英,其鲜草养分含量按多年检测平均值 N 3.03 g/kg、P2O50.8 g/kg、K2O 2.3 g/kg 计算,紫云英由国家绿肥种质资源平台提供;晚稻有机肥用腐熟猪粪,其养分含量按多年检测平均值N 4.5 g/kg、P2O51.9 g/kg、K2O 6.0 g/kg 计算。各处理等养分量设计(除CK 外),以等氮量为基准,磷、钾部分不足用化肥补充,只有30F+70M 处理晚稻钾素量超过设计标准。磷肥和有机肥全作基肥;氮肥50% 作基肥,25% 作分蘖肥,25% 作幼穗分化肥;钾肥全作追肥,50% 作分蘖肥,50% 作幼穗分化肥。各处理小区面积33.3 m2,3 次重复,随机区组排列,各小区用水泥田埂隔开。试验自1984 年早稻开始,采用稻-稻-闲的种植方式,水稻品种为当地主栽品种,早稻在每年的4 月中下旬移栽,7 月中旬收获,晚稻在7 月下旬移栽,10 月下旬收获,各处理其他管理措施一致。试验前0 ~ 20 cm 土壤基本农化性状为:pH 6.50,有机质 25.6 g/kg,全氮1.36 g/kg,全磷 0.49 g/kg,缓效钾 240 mg/kg,碱解氮 81.6 mg/kg,有效磷 20.8 mg/kg,速效钾35.0 mg/kg。

1.3 样品采集与测定项目

每年早晚稻收获前每小区根据平均分蘖数取代表性植株5 兜,进行考种和植株养分测定;收获后分小区单打、单收,水稻实际产量以风干重计产,用烘干法折算。晚稻收获后,采集0 ~ 20 cm 土壤,每个小区随机采集5 点,混匀后根据四分法取土壤样品1 kg 左右,在室内风干,磨细过1 mm 和0.25 mm 筛以备分析之用。

植株、土壤全氮测定采用半微量凯氏法;土壤pH 测定采用水提电位法,有机质测定采用重铬酸钾容量法,全磷测定采用碱熔-钼锑抗比色法,碱解氮测定采用扩散法,有效磷测定采用Olsen 法,速效钾测定采用1 mol/L NH4OAc 浸提-火焰光度法,缓效钾测定采用1 mol/L HNO3浸提-火焰光度法。

1.4 计算公式

氮素收获指数、氮素利用率计算公式如下[19]:

1.5 数据分析

数据分析使用 Excel 2003 和DPS 7.05 完成,多重比较采用Duncan 新复极差法。

2 结果分析

2.1 长期有机无机肥配施对水稻产量的影响

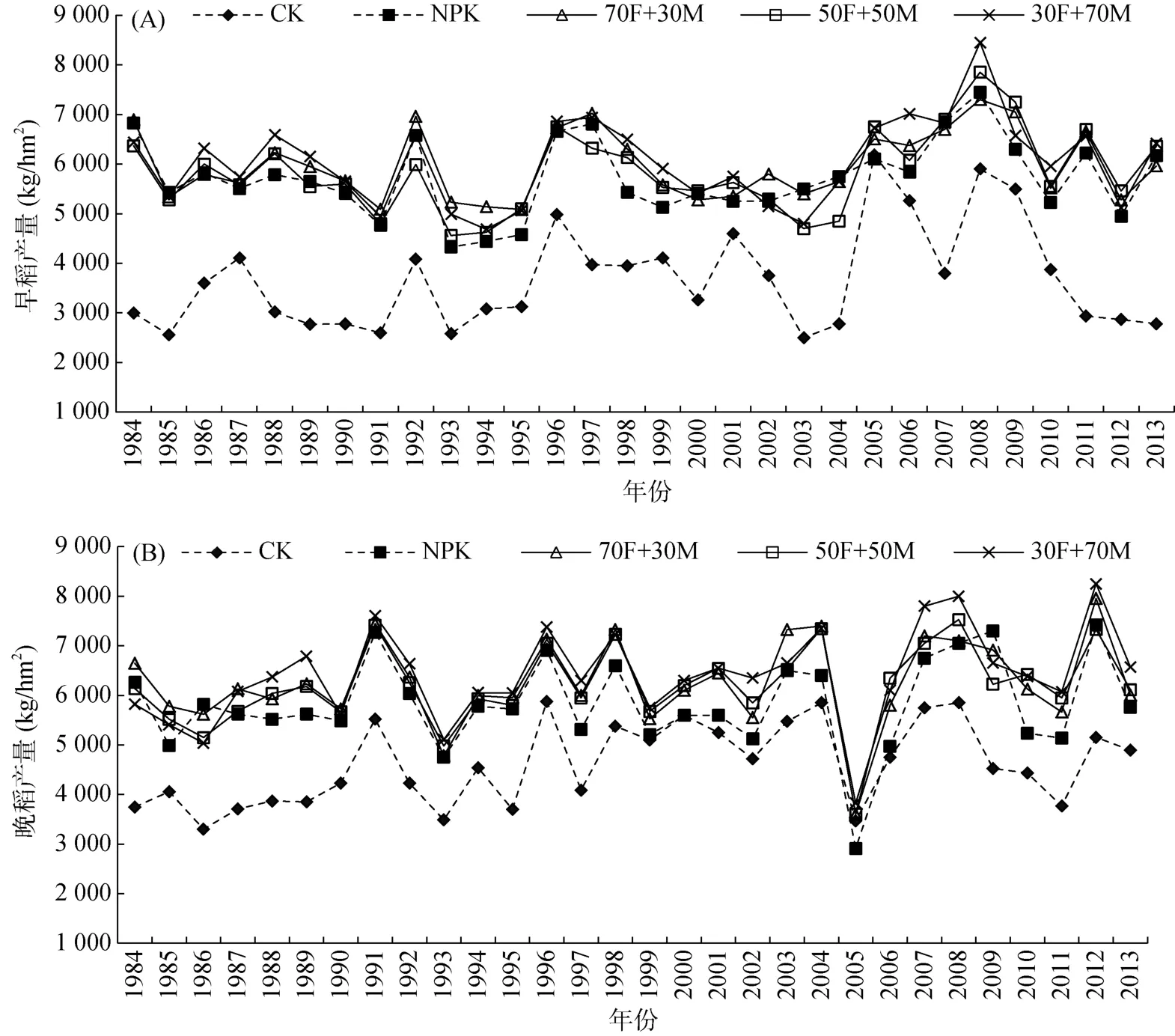

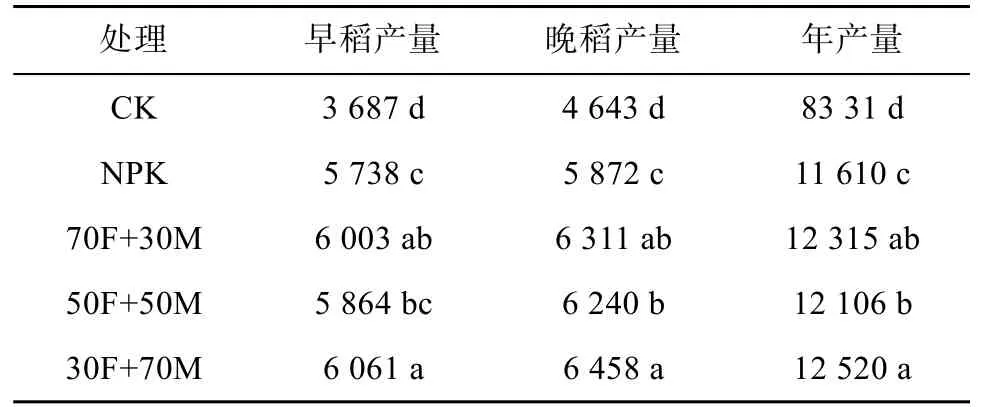

由图2A 可以看出,随着试验进行,由于受到气候、品种(每3 ~ 5 a 更换一次品种以避免种子退化)等因素的影响,早稻产量随年际波动很大,如1993年、2012 年早稻产量较低可能是由于该年份早春温度较低而引起(图1)。在各处理中,CK(不施氮)产量最低,显著低于其他施肥处理,可见施氮肥显著增加了早稻的产量;NPK 处理产量除在试验前几年及试验中期个别年份外,其余年份均低于有机无机肥配施处理,以30 a 平均产量来看,表现为30F+70M>70F+30M>50F+50M>NPK>CK(表1)。有机无机肥配施处理产量高于化肥NPK 处理,其中30F+70M、70F+30M处理增量达到显著水平(P<0.05),可见有机无机肥配施有利于早稻的高产,有机肥高量配施和低量配施效果最明显。不同比例有机无机肥配施处理之间也有显著性差异,30F+70M 处理显著高于处理 50F+50M(P<0.05)。

由图2B 可知,与早稻产量变化相似,晚稻产量随年际波动很大,如在2005 年产量明显低于其他年份,可能是由于该年温度较低,受到寒露风的影响所致。各处理中CK 产量最低,显著低于其他施肥处理;等养分条件下,有机无机肥配施处理产量除个别年份外,均高于NPK 处理,30 a 平均产量结果(表1)显示,30F+70M>70F+30M>50F+50M>NPK>CK。其中有机无机肥配施处理均显著高于NPK 处理(P<0.05),不同比例有机无机肥配施处理间也有显著性差异,30F+70M 处理显著高于50F+50M 处理(P<0.05)。

等氮条件下,施肥处理30 a 平均年产量表现为30F+70M>70F+30M>50F+50M>NPK>CK(表1)。其中有机无机肥配施处理均显著高于NPK 处理,较其增产幅度为2.47% ~ 5.73%(P<0.05),不同比例有机无机肥配施处理间有显著性差异,30F+70M 处理显著高于处理50F+50M(P<0.05)。有机无机肥配施比例以有机肥高量和低量配施增产效果更明显。

为了充分反映不同有机无机肥配施处理水稻产量演变规律,将30 a 间双季稻(早稻和晚稻)总产量以每5 年平均值进行分析,结果如图3 所示,与CK、NPK 处理相比,有机无机肥配施处理显著提高双季稻年产量;在等氮量条件下,有机无机肥配施比例显著影响双季稻年产量,在试验开始前 5 a(1984—1988),70F+30M 处理产量最高,显著高于50F+50M处理,之后均以30F+70M 处理产量最高,显著高于50F+50M 处理。可见,有机无机肥配施在试验前期表现为有机肥低量配施最佳、中后期以有机肥高量配施最佳,20 a 以后表现为30F+70M>50F+50M>70F+30M,随着有机肥配施比例的增加产量有增加趋势。

图2 长期有机无机肥配施早稻(A)、晚稻(B)产量变化Fig. 2 Yields of early rice(A) and late rice(B)under long-term combined application of organic manure and inorganic fertilizer

表1 不同处理平均稻谷产量比较(1984-2013) (kg/hm2)Table 1 Comparison of average grain yield under different treatments (1984—2013)

图3 长期有机有机肥配施双季稻年产量变化Fig. 3 Annual average yields of double-cropping rice under long-term combined application of organic manure and inorganic fertilizer

2.2 长期有机无机肥配施对水稻吸氮量的影响

30 a 间水稻平均吸氮量如图4 所示,可以看出,CK 吸氮量在所有年份均最低;等氮条件下,不同时间段水稻年均吸氮量有所不同,在试验开始前 5 a(1984—1988),NPK 处理吸氮量最高,表现为NPK>70F+30M>30F+70M>50F+50M,在之后15 a(1989—2003),70F+30M、30F+70M 处理较高,50F+50M 处理最低,在后10 a(2004—2013),50F+50M、30F+70M 处理较高,70F+30M、NPK 处理较低。以30 a 总体平均来看,等氮处理之间无显著差异。表明在试验初期,低肥力条件下,化肥处理吸氮量最高,显著高于有机无机肥配施处理;随着试验进行,土壤肥力的提高,有机肥低量配施和高量配施处理吸氮量超过化肥处理和有机肥中量配施处理;在试验后期阶段,随着土壤肥力的丰富,有机肥中量、高量配施处理吸氮量最高,有机肥低量配施和化肥处理吸氮量较低。

分析显示,水稻籽粒产量与地上部吸氮量存在极显著相关关系(图5),不同施肥处理拟合的关系式其斜率存在明显差异,即不同施肥模式下每生产1 t 水稻籽粒对氮的需求量存在差异。CK、NPK、70F+30M、50F+50M、30F+70M 处理每生产1 t 水稻籽粒平均吸收氮素分别为15.17、21.77、20.94、20.60、20.57 kg,其中施氮处理中,有机无机肥配施处理吸氮量均低于NPK 处理,有机无机肥配施处理具有较高的氮利用效率。在有机无机配施处理中,70F+30M、30F+70M处理斜率大于NPK 处理,说明低量、高量有机肥配施具有较高的氮利用效率。

图4 长期有机有机肥配施双季稻年吸氮量变化Fig. 4 Nitrogen uptake of double-cropping rice under longterm combined application of organic manure and inorganicfertilizer

图5 不同施肥处理水稻地上部分吸氮量与产量的关系Fig. 5 Correlation between nitrogen uptake by rice above ground and rice yield under different fertilization treatments

表 2 长期有机无机肥配施对双季稻氮素利用率的影响Table 2 Nitrogen use efficiency of double-cropping rice under long-term combined application of organic manure and inorganic fertilizer

2.3 长期有机无机肥配施对水稻氮素利用率的影响

由表2 可知,水稻氮素收获指数,以CK 处理最高,显著高于其他施肥处理(P<0.05),有机无机肥配施处理显著高于NPK 处理(P<0.05),比NPK 处理高2.0 ~ 2.4 个百分点;水稻的氮肥吸收利用率,NPK 处理与有机无机肥配施处理之间无显著差异;水稻氮肥农学利用率、偏生产力、生理利用率均以NPK 处理最低,有机无机肥配施处理显著高于 NPK 处理(P<0.05),有机无机肥配施处理之间除偏生产力30F+70M 处理显著高于50F+50M 处理(P<0.05),农学利用率和生理利用率之间无显著差异。

3 讨论

3.1 不同有机无机肥配施比例对水稻产量的影响

董春华等[6]、高菊生等[20]研究指出,有机无机肥配施能促进红壤性稻田早、晚稻稻谷和地上部产量的增加,对水稻高产稳产的促进作用最大。Shah 等[21-22]通过研究不同有机肥源、不同配施比例,指出有机无机肥配施能显著提升小麦、玉米产量,有机氮比例在25%、矿质氮供应比例在75% 时,小麦、玉米获得最高产。孟琳等[23]指出氮用量为180 kg/hm2并且有机肥料氮的替代率在 15% ~ 30% 或氮用量为240 kg/hm2并且有机肥料氮的替代率在 10% ~ 20%时,能够显著提高水稻的稻谷产量;此时土壤氮素养分释放比较稳定,土壤矿质氮含量在比较高的水平,水稻氮素累积量最大,因此显著提高水稻的稻谷含量。这些研究与本研究基本一致,低量有机肥配施处理(70F+30M)在试验前期对产量提升作用最大,表现为随配施比例的增加,产量有降低趋势。原因可能是在试验前期,肥力水平比较低的情况下,化肥丰富的速效养分供应,对产量水平有很大的提升作用。本研究30 a 长期有机无机肥配施试验表明,等氮条件下,有机无机肥配施能显著提高双季稻产量,不同比例有机无机肥配施处理表现为30F+70M>70F+30M>50F+50M>NPK,高量和低量有机肥配施处理增产效果更加显著。低量有机肥配施处理在试验初期产量水平较高,随着高量有机肥的施入,土壤肥力迅速提升,高量有机肥配施处理水稻产量也迅速提升,试验中后期一直保持较高的产量。中量有机肥配施处理在试验前期,土壤肥力较低的条件下,速效养分供应不如低量有机肥配施处理,土壤肥力的提升速度不如高量有机肥配施处理的提升,当土壤肥力提升到一定的水平,其增产幅度也超过70F+30M 处理,产量也达到较高的水平,本试验表明,水稻产量基本表现为随着有机肥配施比例的提升而提高。可见,不同的有机肥配施比例在不同时期对产量的提升作用表现不同。

3.2 不同有机无机肥配施比例对水稻吸氮量和氮素利用率的影响

长期施用化肥、有机肥均能提高土壤供氮能力,但是有机肥的供氮方式有渐进性的特性,其供氮方式更适合作物根系对氮的吸收利用,有机肥与化肥的配施既能快速提升土壤中有效氮的含量,又能长久保存氮素[6]。有机无机肥配施土壤供氮更加协调,与施化肥相比,更多的化肥氮被固定在微生物体内,避免了前期过多的无机氮存在于土壤中而遭受挥发损失[23]。随着有机肥配施比例的增加,微生物固定的氮素增加,引起供给作物的养分不足。本试验中,低量有机肥配施处理在试验一开始就具有较高的产量、中高量有机肥配施处理产量较低可能也是这个原因。随着有机肥残效的连续叠加,土壤供氮能力的持续增加,能满足作物各时期对氮素的需求,有机肥所能替代比例也逐渐增加。此时,有机肥高量配施处理土壤有机质含量最高,供氮能力最强,因此在中后期产量最高。徐明岗等[11]研究指出,有机无机肥配施有利于水稻中后期干物质累积和养分吸收,能提高水稻产量和肥料利用率。不同化肥有机肥料配比,其对水稻增产和土壤培肥效果存在一定差异。刘益仁等[24]研究指出,有机无机肥配施处理的土壤微生物生物量碳、氮和矿质态氮在水稻分蘖期前低于化肥处理,而在抽穗期至灌浆期显著高于其他处理,土壤氮素供应动态与水稻吸收利用氮素规律吻合程度最高,促进了水稻产量、生物量和氮素累积量的增加,显著提高了水稻的氮肥利用率。Shah 等[21-22]通过2 a 定位试验得出,有机肥配比在25% 时,小麦、玉米产量最高,氮肥的吸收利用率和农学利用率均最高,但有机肥配比在在50%、75% 时,肥料利用率无明显变化。杨晓梅等[25]认为,有机肥配施比例在30%、50% 时能显著提高小麦产量,提高肥料利用率。许小伟等[26-27]认为,配施40% 的有机肥能显著提高作物的产量和经济效益。刘红江等[28]、方畅宇等[29]认为,有机肥替代化肥的合适比例为50% 时产量最高。强久次仁[30]研究指出,高量有机肥配施(75%)显著提高了小麦产量和氮生理效率,但氮回收率、农学利用率却低于单施化肥处理。综上,在不同肥力水平下不同作物上,有机无机肥配施的合适比例有所不同,应该根据作物生长发育规律及养分吸收特点,选择合适的肥料类型和配施比例。本试验初始肥力较低的条件下,化肥处理产量、吸氮量最高,有机无机肥配施处理适宜替代比例在30% 左右具有较高产量和吸氮量、氮利用效率,与Shah 等[21-22]、孟琳等[23]结果一致;之后,70% 有机肥配施处理具有较高的产量,氮肥生理利用效率最高,但吸氮量却低于低量有机肥配施处理,与强久次仁[30]研究一致;直到试验进行20 a 后,此时土壤有机质含量非常丰富,中高量有机肥配施处理吸氮量才高于有机肥低量配施处理,水稻吸氮量和氮吸收利用效率均较高,表现为随着有机肥配施比例的增加水稻吸氮量和氮吸收利用率增加。综合30 a 试验结果可以看出,与单施化肥处理相比,有机无机肥配施处理水稻吸氮量、氮肥吸收利用率无显著差异,但是氮肥生理利用率、农学利用率显著提高。

4 结论

1) 与不施肥、施化肥处理相比,长期有机无机肥配施处理显著提高双季稻年产量,不同配施比例之间随着年际变化表现出不同的趋势,30 a 总体表现为30F+70M>70F+30M>50F+50M。在试验前期土壤中低肥力水平下30% 有机肥配施,水稻产量水平最高;在试验后期土壤高肥力水平下,可以增加有机肥配施比例,50%、70% 有机肥配施比例均保持了较高的水稻产量。

2) 不同时间段水稻年均吸氮量有所不同,总体变化趋势与产量相似,在试验前期,化肥处理吸氮量最高,之后是低量有机肥配施处理吸氮量最高,到后期是中高量有机肥配施处理吸氮量最高。以30 a 总体平均来看,等氮处理之间无显著差异。水稻的地上部吸氮量与产量存在极显著的相关性,不同有机肥配施比例之间,以低量配施和高量配施氮利用效率较高。

3) 有机无机肥配施处理与化肥处理比较,30 a平均氮肥吸收利用率无显著差异,但氮肥农学利用率、偏生产力、生理利用率均显著提高。