四川盆地二叠系茅口组沉积特征及储层主控因素

2020-09-28姚倩颖谷明峰

郝 毅,姚倩颖,田 瀚,谷明峰,佘 敏,王 莹

1中国石油杭州地质研究院;2中国石油集团碳酸盐岩储层重点实验室

0 前言

1955年,蜀南地区隆10井钻获工业气流[1],开启了四川盆地茅口组的勘探,随后经历了数十年的勘探历程。四川盆地茅口组厚119~508 m,平均厚237 m[2-3],由下而上分为4段,主要岩性为灰色—深灰色亮晶生物碎屑灰岩、泥晶生物碎屑灰岩,泥质灰岩夹硅质结核,下部具有明显的眼球状构造,含有珊瑚、腕足、虫筳、海百合、有孔虫等古生物[4]。前人对四川盆地茅口组做过大量的研究工作,包括沉积环境[5-6]、岩相古地理[7-10]、储层特征和成因[11-16]以及勘探方向[1,17]等方面的研究。就沉积环境与岩相古地理而言,前人的研究仅限于局部地区,全盆地范围的研究较少。就储层方面而言,前人的研究大多针对茅口组岩溶风化壳型石灰岩储层,而与白云岩储层相关的研究较少。本文基于野外露头、钻井岩心、测井及薄片等宏观及微观资料,针对四川盆地茅口组的生产需求,系统开展沉积相展布特征、储层类型与主控因素研究,在此基础上初步评价了有利储层分布,研究成果对茅口组有利区带的优选和下一步勘探部署具有重要指导意义。

1 区域地质背景

四川盆地在大地构造上属于上扬子地台。盆地按地理-构造属性可划分为5个构造带(图1),即川南低陡褶皱带、川东高陡褶皱带、川中低缓褶皱带、川北低陡褶皱带和川西山前凹陷带。茅口组的油气发现分布较广,除川北低陡褶皱带外,其他4个构造带均有分布。

1.1 层序地层划分

由于四川盆地茅口组的岩石地层划分方案不统一,而且岩石地层单元并不是严格的等时地层单元,不适合作为岩相古地理研究的编图单元,因此,本次研究重新厘定了层序地层划分方案。茅口组共经历了2个海侵海退旋回(SQ1、SQ2)(图1)。第1旋回SQ1分布面积广,持续时间长,沉积厚度大。SQ1海侵域(TST)岩性为含泥生物碎屑灰岩夹薄层含生物碎屑灰质泥岩,生物碎屑磨圆度较差,常见完整的较大生物化石,反映了水深、低能的沉积环境,测井上主要表现为高G R值且呈锯齿状特征。SQ1高位域(HST)岩性主要为亮晶生物碎屑灰岩,局部见白云岩,岩石中生物碎屑颗粒普遍磨圆度高、分选性较好,反映了水浅、高能的沉积环境,测井上主要表现为中—低G R值且呈弱锯齿状特征(图1)。第2旋回SQ2在川西南地区较为完整,厚度为50~120 m,在川东—川南厚度较薄甚至缺失,这可能与茅口末期东吴运动造成的剥蚀有关[9]。

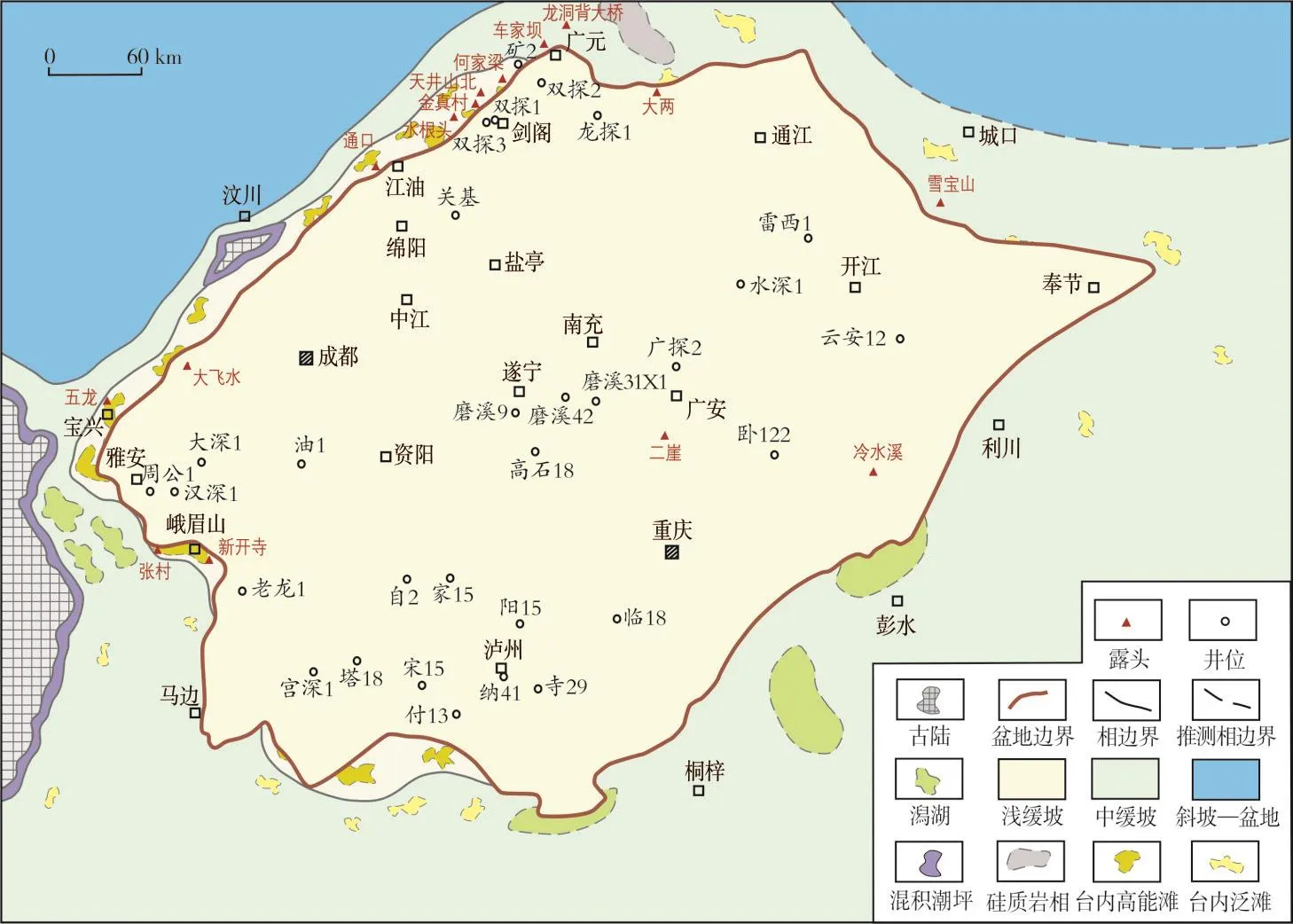

图1 四川盆地构造区划、茅口组天然气发现(左)及地层综合柱状图(右)Fig.1 Structural division,gas discoveries and comprehensive stratigraphic column of Maokou Formation in Sichuan Basin

1.2 古地理背景

经历过栖霞期的填平补齐作用,加里东期残余古地貌对茅口组沉积的控制已经不明显。从茅口组初期海侵域的沉积厚度来看,具有西薄东厚的特点,但厚度差异不大,这反映了四川盆地在茅口期依然存在着西高东低的古地貌格局。随着茅口海侵期的进一步填平补齐,茅口组中晚期的沉积格局已经与川中古隆起的展布形态无关,尤其是川中—川东地区已经不是类似栖霞组的“S”形展布特征。因受到茅口晚期一系列NW向断层的影响,沉积格局呈北西—南东方向展布,与开江—梁平海槽[18]展布方向更为相近。据前人研究,该时期峨眉地裂运动在局部已经开始发育[19],因此该地裂运动对茅口组的沉积可能有一定的控制作用,开江—梁平海槽的雏形可能也是在该时期开始形成。

2 沉积相展布特征

2.1 沉积相类型

茅口组与栖霞组类似,沉积时期地壳相对稳定、海域广阔、生物繁盛,沉积环境为亚热带地区,水体洁净、养料充足、盐度正常,适宜各种生物繁殖。不同的是,茅口期海平面变化频繁且幅度较大[20],致使类似栖霞期的台缘带难以持续维系。因此,前人研究认为四川盆地茅口期已不存在典型的台缘带,而碳酸盐缓坡或台地[7-9]成为该时期盆地内主要的沉积相带。

根据野外露头和钻井岩心观察、测井资料综合分析,宏观与微观相结合,本文将四川盆地茅口组划分为3个主要相带:碳酸盐缓坡、斜坡和盆地,碳酸盐缓坡又可分为浅缓坡、中缓坡及深缓坡。其中浅缓坡是盆地内茅口组最重要的沉积相,主要发育在高位域沉积期。浅缓坡水体较浅、能量较高,广泛发育高能滩体,这些高能滩是储层发育的物质基础,几乎所有的白云石化以及岩溶作用都是在浅缓坡高能滩沉积物基础上发育。中缓坡及深缓坡相对水体较深,主要发育在海侵期,可见一些中低能生物碎屑滩,生物碎屑分选性及磨圆性较差,个别生物保存完整,反映了水体能量较低的特点。斜坡—盆地相带主要发育在龙门山一带以西地区,岩性以含泥角砾状泥晶灰岩以及硅质岩为主。

2.2 沉积相展布

2.2.1 茅口早期海侵域(SQ1-TST)

茅口早期,四川盆地经历了一次大规模的海侵,该时期古地貌仍为西高东低,但已不如栖霞期那么明显,盆地水体由东向西逐渐变浅。该时期为中二叠世相对海平面最高时期,且持续时间较长,并经历了反复海侵的过程。因此,该时期的沉积相与栖霞组相比也发生了较大的变化,水体普遍较深,主要发育中缓坡—深缓坡(图2),岩性主要以富含泥质的深灰色泥晶生物碎屑灰岩,泥质生物碎屑灰岩及钙质泥岩为主。

该时期最典型的特征是发育眼球状泥质灰岩,眼球状灰岩的“眼皮”为含生物碎屑钙质泥岩,呈薄层或纹层状;而“眼球”质地较纯,为泥微晶生物碎屑灰岩。由于海水较深,该时期仅在中缓坡偶见相对低能的滩体。

图2 四川盆地及邻区茅口早期海侵域(SQ1-TST)沉积相图Fig.2 Sedimentary facies map of early Maokou Period(SQ1-TST)in Sichuan Basin and its adjacent area

2.2.2 茅口中晚期高位域(SQ1-HST)

茅口中晚期,盆地海水已经向西北及东侧逐渐退去,为相对海平面最低期。该时期四川盆地范围内广泛发育浅缓坡相带(图3),主要分布在江油—广安—宜宾—雅安等区域内,岩性以浅灰色、灰色、灰褐色泥粉晶—亮晶生物碎屑灰岩为主,局部可见白云岩。

经历过栖霞期及茅口早期海侵域碳酸盐岩的填平补齐,川中古隆起的残余形态在茅口中晚期已不复存在,沉积格局主要受东吴运动早期幕次的影响[21],此时期的盆地整体处于北东—南西向拉张环境。川北剑阁—川中广安一线以东逐渐发育中缓坡—浅缓坡,岩性以灰色、灰褐色泥晶灰岩为主,常含燧石结核。龙门山以西地区则主要发育斜坡-盆地。

该时期滩体广泛发育,主要集中在浅缓坡和中缓坡相带。其中,高能颗粒滩多发育于浅缓坡相带内,滩体厚度相对较大,岩性主要为浅灰色亮晶生物碎屑灰岩及生物碎屑白云岩,孔洞较为发育。

2.2.3 茅口末期(SQ2)

茅口末期,四川盆地又经历了一次海侵及海退旋回,但由于地层普遍保存不全,因此本文未分别描述。该时期的沉积相总体来说与SQ1高位域时期差别不大,但中缓坡—浅缓坡范围有所扩大(图4)。值得一提的是,该时期由于东吴运动的加强,大量幔源富硅物质溢出就近沉积,导致在广元—开江一带出现了大量硅质结核、硅质条带、甚至厚层硅质岩,基本呈北西向展布,与张性断裂的走向一致。海水的富硅环境会造成这些地区正常碳酸盐岩沉积速率降低甚至停滞,因此广元—开江一带茅口组厚度比其他地区薄很多,形成了北西向的洼地,而洼地边缘的坡折带更容易形成一些高能滩体,成为储层的物质基础。

图3 四川盆地及邻区茅口中晚期高位域(SQ1-HST)沉积相图Fig.3 Sedimentary facies map of middle-late Maokou Period(SQ1-HST)in Sichuan Basin and its adjacent area

图4 四川盆地及邻区茅口末期(SQ2)沉积相图Fig.4 Sedimentary facies map of late Maokou Period(SQ2)in Sichuan Basin and its adjacent area

3 储层特征、主控因素和分布规律

3.1 储层特征

四川盆地茅口组储层类型主要有2种:孔洞孔隙型白云岩储层和岩溶缝洞型石灰岩储层。从白云岩储层200多个样品的物性分析资料来看(图5),孔隙度小于4%的样品占87%以上,平均孔隙度为2.83%。白云岩储层的储集空间主要以晶间孔(图6a)为主,其次为一些未被白云石完全充填的残余孔洞。茅口组白云岩储层的常规测井表现为“两低三高”特征,即:低伽马、低电阻率、中—高密度、高中子值、高声波时差;成像测井表现为暗色斑状特征,表明孔洞比较发育。

图5 四川盆地茅口组白云岩储层孔隙度直方图Fig.5 Porosity histogram of dolomite reservoir of Maokou Formation in Sichuan Basin

茅口组石灰岩的物性较差,孔隙度一般在2%以下,渗透率一般小于0.08×10-3μm2[12],造成低孔低渗的原因主要是其基质孔并不发育。茅口组石灰岩储集空间主要为较大的溶洞和角砾间残留孔洞,角砾成分主要为浅灰色—灰色生物碎屑灰岩,砾间孔发育,多被石英、方解石等矿物半充填,表明该角砾岩非现代溶蚀作用形成(图6c,6d)。石灰岩储层常规测井表现为中—低伽马、低电阻率、中—高密度、高中子值、高声波时差,成像测井表现为亮色斑状特征,表明岩溶角砾比较发育。

图6 四川盆地茅口组储层宏观及微观特征Fig.6 Macro and micro characteristics of reservoir of Maokou Formation in Sichuan Basin

3.2 储层主控因素

白云岩储层的主控因素主要为沉积相带、早期白云石化等。而石灰岩储层除了受到沉积相带的影响外,构造运动及古岩溶作用等也对其起到了一定的控制作用。

3.2.1 沉积相带

茅口组第1旋回高位域时期,浅水缓坡范围内发育的高能颗粒滩是最有利的储集岩发育带(图3)。茅口组沉积期生物繁盛,高能生物碎屑颗粒滩分布范围广、沉积厚度大。颗粒比灰泥抗压实,因此颗粒往往在沉积物中作为骨架起到了支撑作用,提高了原始孔隙度及渗透率[22]。以生物碎屑为主的颗粒滩暴露后,生物碎屑本身更加容易受到溶蚀形成孔隙。即使是茅口组白云岩储层,在镜下通过调整光源特征后仍然可以看到明显的颗粒结构(图6b)。

3.2.2 早期白云石化

野外露头及岩心观察可见,茅口组石灰岩中发育大量缝合线构造,而相邻的白云岩并无此现象。缝合线是压溶作用形成的,压溶作用不但压缩了孔隙空间,其产生的钙质流体还会填充原生孔隙,对储层的破坏作用极大。因此,大规模压溶作用发生之前的白云石化作用是储层得以保存的关键因素。茅口组白云岩形成时间可以通过碳氧同位素和UPb同位素测年来确定。首先通过碳氧同位素定性分析,由于碳同位素受后期成岩作用的影响较小,因此岩石的碳同位素最能反映沉积时的水体性质。从碳氧同位素交会图(图7)可以看到,无论川西、川东还是川中地区,石灰岩及白云岩的碳氧同位素都落在中二叠世海水的范围[23]之内,也就是说白云石化流体来自同时期的海水,这说明白云岩的形成时间较早。其次应用U-Pb同位素测年法对茅口组白云岩样品进行了定量分析,得到的年龄是257.2±3.1 Ma,说明茅口组白云岩是准同生期形成。

图7 四川盆地茅口组碳酸盐岩碳氧同位素交会图Fig.7 Carbon and oxygen isotopic crossplot of carbonate rocks of Maokou Formation in Sichuan Basin

3.2.3 构造运动及古岩溶作用

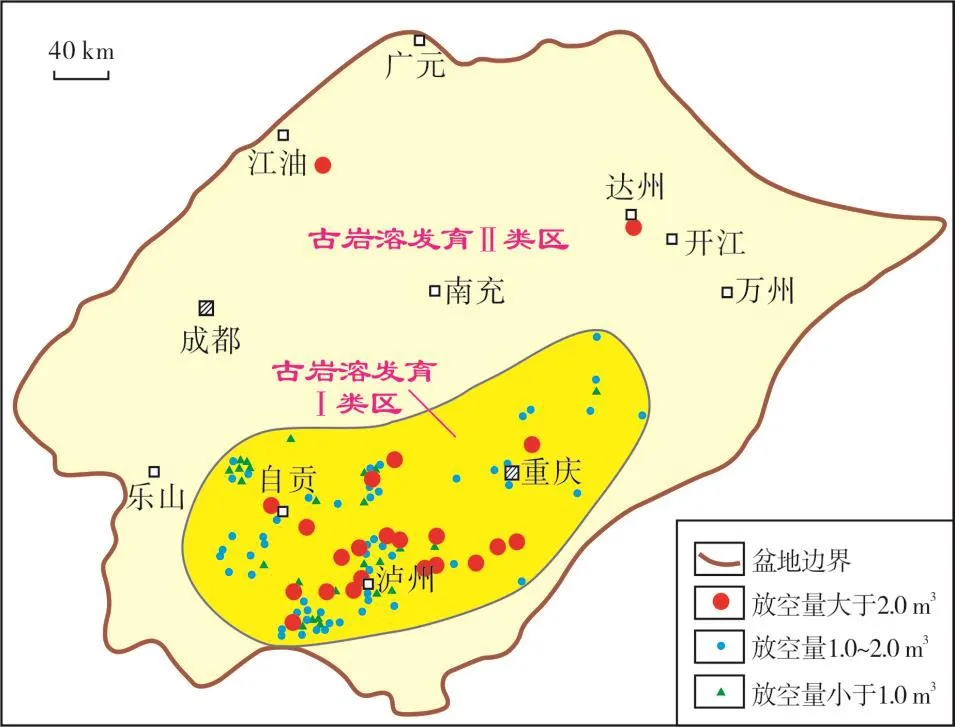

从茅口组目前的钻探效果来看,岩溶缝洞型石灰岩储层相对于白云岩储层而言更加重要。以蜀南地区自流井构造自2井为例,该井钻进至栖霞组—茅口组时发生放空漏失,从1960年开始生产至今,单井天然气产量已突破50×108m3。因此,古岩溶作用就显得非常重要,是岩溶缝洞型石灰岩储层发育的主控因素。虽然相对海平面下降期地层暴露会发生岩溶作用,但一般这种情况地层暴露时间有限,所形成的岩溶作用强度亦有限。要形成长时间的岩溶作用,局部的构造隆升则是必不可少的条件。泸州—开江古隆起是在茅口末期峨眉地裂运动期间形成的大型古隆起,隆起核部茅口组被大量剥蚀,现今顶部一般为茅三段甚至茅二段[24]。

古隆起的形成致使岩溶作用大规模、长时间发育。以泸州和自贡地区为例,在钻入茅口组的996口井中有105口井钻遇放空,除去可能因遇到断层而造成的6口放空井外,其余99口井的放空皆为古岩溶所致,溶洞钻遇率达到9.94%[25](图8)。因此,构造运动及古岩溶作用是石灰岩储层发育的关键因素。

图8 四川盆地茅口组放空井位置及古岩溶发育区分类图(据文献[25]修编)Fig.8 Location of vent wells and classification of paleokarst develop⁃ment areas of Maokou Formation in Sichuan Basin(cited from literature[25],modified)

3.3 有利储层分布

茅口组白云岩储层主要发育在浅水碳酸盐缓坡相带,川西南及川中地区均发育一定规模的白云岩储层。其中川西南地区白云岩储层主要分布在雅安—乐山地区,尤其是汉王场构造的汉1井、汉深1井,以及周公山构造的周公1井,厚度可达50 m以上[11]。川中地区白云岩储层主要分布在盐亭—广安地区,其中磨溪39井厚度约20 m(图9)。

岩溶缝洞型石灰岩储层广泛发育,除了泸州—开江古隆起范围外,在川西北、川西南等很多地区的岩溶缝洞型石灰岩储层都获得了工业气流。以川西南大兴场构造的大深1井为例,该井自1993年投产以来直到2018年底,单井累计产天然气4.58×108m3。基于有限的茅口组钻井及野外露头的岩溶特征,初步把泸州—开江古隆起范围划为古岩溶发育Ⅰ类区,而盆地其他地区划为Ⅱ类区(图8)。

图9 四川盆地茅口组白云岩储层厚度预测图Fig.9 Isopach map of dolomite reservoir of Maokou Formation in Sichuan Basin

4 结 论

本文通过对四川盆地茅口组沉积储层的研究取得了以下4方面认识:

(1)经过栖霞期的填平补齐作用,加里东期古隆起残余地貌对茅口组沉积的控制已不再明显,茅口期沉积格局更多的是受到峨眉地裂运动造成的北西—南东向断层影响;茅口晚期已经出现北西方向的条带状硅质岩,由于硅质岩沉积速率慢且影响正常的碳酸盐沉积,因此在硅质岩发育区形成洼地。

(2)茅口组发育碳酸盐缓坡、斜坡及盆地3个主要相带,其中茅口中晚期高位域发育的浅水缓坡高能滩是最有利的储集相带。

(3)茅口组主要发育孔洞孔隙型白云岩及岩溶缝洞型石灰岩2类储层,高能生物碎屑颗粒滩是茅口组2类储层形成的物质基础。茅口组白云岩形成的时间为257.2±3.1 Ma,因此早期白云石化作用是白云岩储层得以保存的关键因素;而构造运动及古岩溶作用是石灰岩储层发育的重要条件。

(4)茅口组白云岩储层主要分布在雅安—乐山以及盐亭—广安地区,主要围绕浅缓坡边缘滩体发育。岩溶缝洞型石灰岩储层全盆地均可见,但在泸州—开江古隆起范围内最为发育。