针刺联合健脾清热活血方治疗慢性萎缩性胃炎脾虚血瘀型临床疗效及对血液流变学的影响

2020-09-22

台州市黄岩区中医院 浙江 台州 318020

慢性萎缩性胃炎是以胃黏膜变薄、固有腺体萎缩、肌层变厚为主要病理特征的消化内科常见慢性炎症性疾病。目前临床常采用三联方案治疗该病,具有良好的短期疗效,但逆转性较差,患者容易复发,故寻找高效、安全的治疗方案具有重要的临床价值。近年来,中医药在临床治疗的应用越来越广泛,中医内治法与外治法在慢性萎缩性胃炎治疗中的应用得到了重视。本研究旨在探讨针刺联合健脾清热活血方治疗慢性萎缩性胃炎脾虚血瘀型的临床疗效及对血液流变学的影响,现将有关结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取2017年1月~2019年12月于我院接受治疗的90例脾虚血瘀型慢性萎缩性胃炎患者作为研究对象,按照随机数字表法分为观察组和对照组各45例。其中观察组男24例,女21例;年龄24~65岁,平均52.14±6.25岁;病程1~8年,平均3.84±1.03年。对照组男25例,女20例;年龄27~65岁,平均52.84±6.04岁;病程1~9年,平均3.65±1.12年。两组性别、年龄、病程等资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准:①符合《中国慢性胃炎共识意见》中相关诊断标准[1];②符合《中药新药临床研究指导原则(试行)》中脾虚血瘀型相关诊断标准[2]:主症:胃脘胀满或隐痛,胃部喜按或喜暖;次症:食少纳差,大便稀溏,气短懒言,倦怠乏力,面色暗滞,舌质淡或伴有瘀点、瘀斑,脉弦涩或细涩,主症必备,次症2项及以上,结合舌脉即可确诊;③经胃镜及病理检查确诊;④近期未接受其他药物治疗;⑤思维清楚,具有良好的表达能力及依从性;⑥患者签署知情同意书。

1.3 排除标准:①慢性非萎缩性胃炎;②对本研究药物过敏;③合并消化道出血、息肉、穿孔、溃疡;④精神及认知功能障碍;⑤合并恶性肿瘤、自身免疫病;⑥妊娠或哺乳期妇女;⑦临床资料不全者。

1.4 治疗方法:两组治疗期间应注意清淡饮食,戒烟戒酒,忌辛辣刺激。对照组给予胃复春片治疗:口服胃复春片(生产公司:杭州胡庆余堂药业有限公司,国药准字Z20040003),4片/次,3次/d。观察组使用针刺联合健脾清热活血方治疗:健脾清热活血方:方药组成:丹参、太子参、薏苡仁、白花蛇舌草、仙鹤草各15g,黄芩、茯苓、炒白术各10g,炙甘草5g。每日1剂,水煎2次得混合液约400ml,早晚饭后1h各温服200ml。针刺:选穴:足三里、中脘、内关、公孙、阴陵泉。操作:患者取仰卧位,对取穴位置常规消毒,使用1.5~2寸的毫针直刺,当患者产生麻、胀、酸等得气感后采用平补平泻法,每次留针30min,每周治疗6d,休息1d。两组均连续治疗1个月。

1.5 观察指标:①临床疗效判定标准:痊愈:胃腺体萎缩、胃黏膜炎症反应及临床症状消失;显效:胃腺体萎缩明显改善,胃黏膜炎症反应及临床症状明显缓解;有效:胃腺体萎缩有所改善,胃黏膜炎症反应及临床症状有所缓解;无效:胃腺体萎缩、胃黏膜炎症反应及临床症状未改善。临床治疗总有效率=(有效+显效+痊愈)/总例数×100%。②胃镜病理积分:在治疗前、治疗后1个月进行胃镜检查,根据《中国慢性胃炎共识意见》[1]将慢性萎缩性胃炎的萎缩程度、肠上皮化生、炎症等组织学变化进行分级,按照无、轻度、中度、重度分别计0,1,2,3分。③血液流变学指标:在治疗前后两组于清晨空腹取外周静脉血约3ml,使用自动血液流变检测仪(生产公司:上海欧加华公司,型号:EB-5000)对两组红细胞聚集指数、纤维蛋白原、血浆黏度、全血黏度进行检测。④炎症因子水平:在治疗前后两组于清晨空腹取外周静脉血约3ml,经离心后取上清液备用,使用全自动生化分析仪(生产公司:美国贝克曼库尔特公司,型号:AU680),采用酶联免疫吸附法检测两组肿瘤坏死因子α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-32(IL-32)水平。

1.6 统计学方法:采用SPSS21.0统计学软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较:观察组痊愈13例,显效17例,有效11例,无效4例,总有效率91.11%;对照组痊愈5例,显效14例,有效15例,无效11例,总有效率75.56%。两组总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组治疗前后胃镜病理积分比较:见表1。

2.3 两组治疗前后血液流变学指标比较:见表2。

表1 两组治疗前后胃镜病理积分比较(±s,分)

表1 两组治疗前后胃镜病理积分比较(±s,分)

注:与治疗前比较,#P<0.05;与对照组比较,*P<0.05。

炎症2.36±0.44 0.92±0.29#*2.32±0.47 1.51±0.38#组别观察组(45例)对照组(45例)时间治疗前治疗后治疗前治疗后萎缩程度2.51±0.34 0.68±0.21#*2.54±0.36 1.43±0.45#肠上皮化生2.21±0.42 0.75±0.24#*2.26±0.44 1.55±0.41#

表2 两组治疗前后血液流变学指标比较(±s)

表2 两组治疗前后血液流变学指标比较(±s)

注:与治疗前比较,#P<0.05;与对照组比较,*P<0.05。

红细胞聚集指数 纤维蛋白原(g/L) 血浆黏度(mPa·s) 全血组别观察组例数45对照组45黏度(mPa·s)4.96±1.35 4.24±0.52#*4.93±1.37 4.61±0.43#时间治疗前治疗后治疗前治疗后3.52±0.53 2.12±0.45#*3.48±0.57 2.89±0.50#12.03±2.15 7.16±1.34#*11.95±2.21 9.46±1.82 2.42±0.19 1.34±0.12#*2.39±0.21 1.97±0.15#

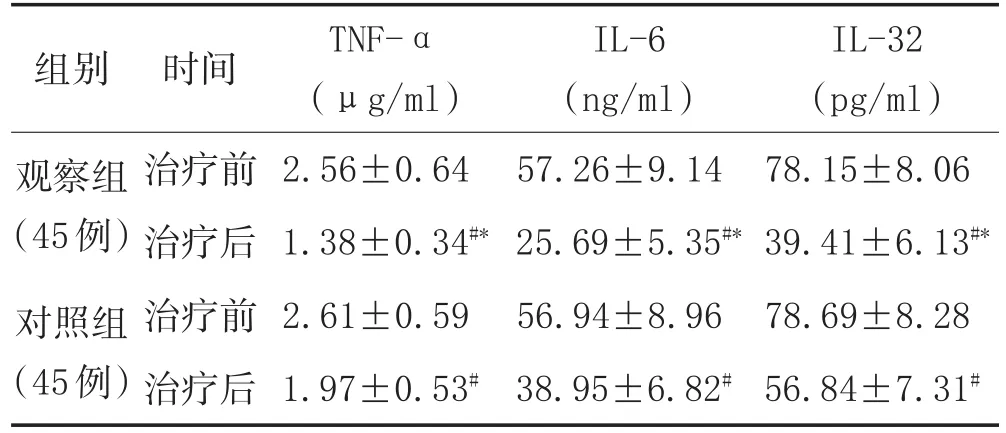

2.4 两组治疗前后炎症因子水平比较:见表3。

表3 两组治疗前后炎症因子水平比较(±s)

表3 两组治疗前后炎症因子水平比较(±s)

注:与治疗前比较,#P<0.05;与对照组比较,*P<0.05。

组别观察组(45例)对照组(45例)IL-32(pg/ml)78.15±8.06 39.41±6.13#*78.69±8.28 56.84±7.31#时间治疗前治疗后治疗前治疗后TNF-α(μg/ml)2.56±0.64 1.38±0.34#*2.61±0.59 1.97±0.53#IL-6(ng/ml)57.26±9.14 25.69±5.35#*56.94±8.96 38.95±6.82#

3 讨论

中医学根据临床症状将慢性萎缩性胃炎归于“胃痛”“痞满”等范畴。中医学认为,慢性萎缩性胃炎是本虚标实、虚实夹杂之证,本虚是指脾胃虚弱,标实则为血瘀、湿热。脾胃同居中焦,共为表里,脾为气机升降之枢纽,以升为健,胃为“水谷之海”,以降为和。情志失调、劳倦过度、饮食不节、外邪入侵等因素使脾胃损伤,久病致虚。脾胃虚弱则运化失职,津停不运,水湿内停,湿浊蕴久易化生湿热,气虚运化无力,气机被阻滞而致血瘀。血瘀阻于胃络,引发胃黏膜腺体血运障碍,黏膜营养不足,腺体萎缩。由此可见,脾胃气虚是引发慢性萎缩性胃炎的基础,胃络瘀阻则为重要病机。因此,中医常从健脾、清热、活血着手治疗。

本观察所用健脾清热活血方由丹参、太子参、薏苡仁、白花蛇舌草、仙鹤草、黄芩、茯苓、炒白术、炙甘草组成,其中丹参养血活血,太子参健脾益气,薏苡仁健脾渗湿,白花蛇舌草活血清热,仙鹤草健脾补气,黄芩清热燥湿,茯苓健脾和胃,炒白术益气运脾,炙甘草清热解毒、健脾益气、调和诸药。合之,共奏清热活血、健脾益气的功效。不同于药物作用渠道,针刺有药物治疗达不到的效果,且可以避免药物引起的胃肠道不良反应。本观察中针刺选穴遵循“经络所通,主治所及”原则,足三里为胃之下合穴,中脘乃胃之募穴,针刺足三里、中脘能够通调腑气,和胃止痛。内关属于手厥阴心包经,为本经络穴,可沟通三焦,有理气降逆之效。此外,内关为八脉交会穴,沟通阴维脉,《奇经八脉考》引张洁古言:“阴维受邪为病在里,故苦心痛。”故针刺内关可和胃降逆止痛、畅通三焦气机。公孙为八脉交会穴,有健脾胃、调冲任的功效,和内关相配,治疗胃病。阴陵泉是足太阴脾经经气所入之合穴,有益气固本、健脾利湿之效。本次观察中,观察组临床治疗总有效率高于对照组,提示针刺联合健脾清热活血方治疗能够提升脾虚血瘀型慢性萎缩性胃炎患者的临床治疗效果。健脾清热活血方可疏通经络,畅通气血,有利于胃血管扩张,进而改善胃黏膜微循环,提升胃黏膜的血氧供应。此外,针刺有利于胃部血流量的增加,减少渗出,促进血液循环。相关结果显示,观察组治疗后红细胞聚集指数、纤维蛋白原、血浆黏度、全血黏度均低于对照组,表明针刺联合健脾清热活血方治疗能改善血液循环。

综上所述,在脾虚血瘀型慢性萎缩性胃炎的治疗中,针刺联合健脾清热活血方治疗能够提高临床疗效,明显改善血液流变学,值得临床进一步应用研究。