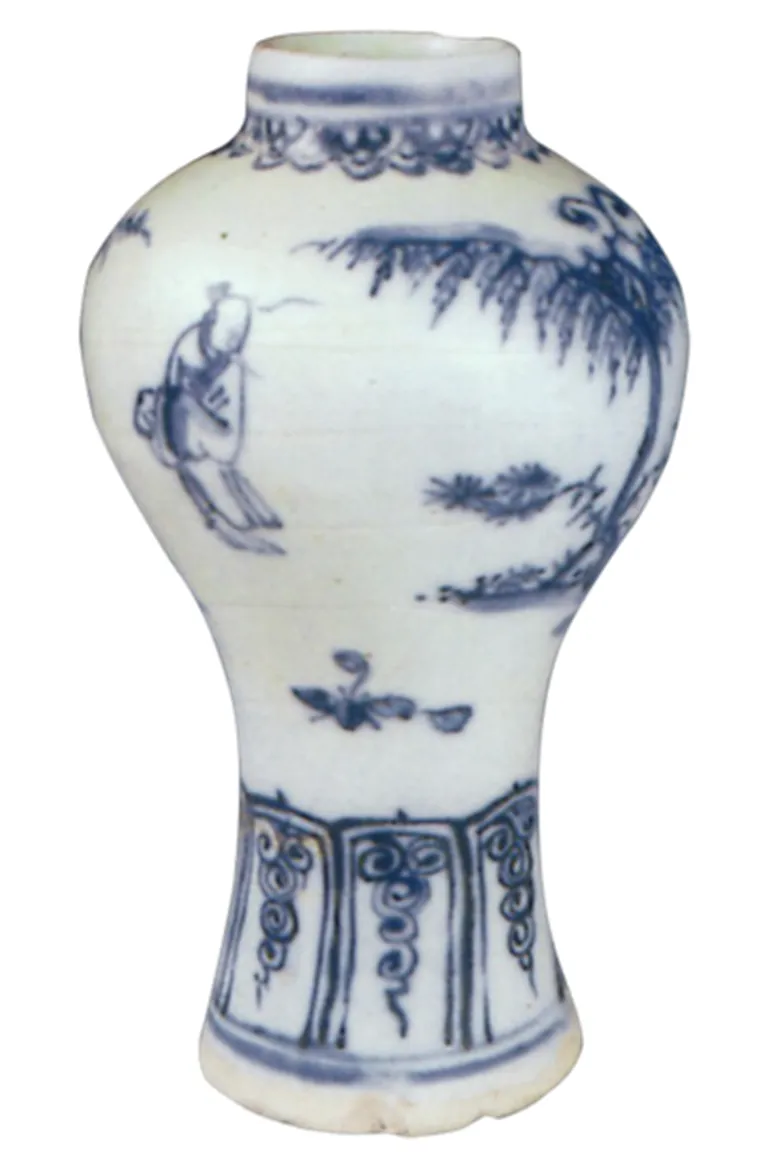

悦心悦意·悦志悦神——明代民窑青花瓷山水纹饰艺术审美研究

2020-09-16矫克华李梅

矫克华,李梅

悦心悦意·悦志悦神——明代民窑青花瓷山水纹饰艺术审美研究

矫克华,李梅

(青岛大学 美术学院,山东 青岛 266071)

历史悠久的民窑青花瓷是中华传统文化的重要组成部分,其中的山水纹饰独树一帜。青花山水纹饰从元代开始出现,经过明朝的继承发展和开拓创新,最终将中国传统绘画艺术与传统陶瓷艺术结合在一起,使得明代民窑青花瓷山水纹饰有别于其它瓷器的根本属性。天人合一的思想成为明代民窑青花瓷山水纹饰的审美思想,对明代民窑青花瓷山水纹饰的形成具有决定性影响,使得明代民窑青花瓷山水纹饰体现出人与自然的统一,以及情与理的交融。从明代民窑青花瓷山水纹饰艺术的审美研究中,可以了解到一个时代的文化内涵和一个国家的民族文化精神。

明代民窑;青花瓷;山水纹饰;美学思想;艺术精神

0 引 言

明代民窑青花瓷在长期的实践过程中,通过不断创新发展,在造型、烧造、釉色、纹饰等方面充分体现出民窑制瓷艺术的高水准,并在中国瓷器史中占有重要的地位。民窑青花瓷山水纹饰始于元朝末年,这一时期的青花山水纹饰只有简单的竹石花草和远山云气,用作人物故事的背景衬托。如元青花“鬼谷子下山图”罐中主要以人物纹饰为主,山石树木只是作为人物的背景使用。这一时期山水元素是纹饰中的非主流,也是青花山水纹饰的初始。明代早期洪武民窑青花瓷山水纹饰大部分是以简笔单体纹饰为主,画面纹饰趋于简单化,变化很少,尚未形成独立的山水纹饰风格。进入明初后,永乐、宣德青花山水纹饰有了长足的发展,民窑青花的纹饰、品种并未完全受到官方的限制,民窑青花瓷山水纹饰已经开始形成独立的格局。其风格表现特征主要是简笔写意的纹饰表现方法,多以山水云气、庭院栏杆、兰草花卉等固定纹饰为主。由于深受儒家文化思想的影响,洪武、永乐、宣德时期也有了大量具有美善品格象征意义的松竹梅纹饰。永乐、宣德时期以云气、福山寿海表现道家文化的山水纹饰,主要受当时道家自然和谐之美的哲学精神影响。另外,正统、景泰、天顺时期,还出现了一些高士出行、高士坐观、琴童侍乐等其他纹饰。到成化、弘治、正德时期,有些云气纹非常简练,“写意”的形式已经出现,青花山水纹饰所表现的是文人淡雅、悠闲的仙道意境,独具艺术风格和韵味。

明晚期,嘉靖、隆庆、万历民窑青花瓷山水纹饰发生了重要变化。由于国内市场的扩大和欧洲、亚洲、阿拉伯等国家瓷器需求的增加,促使民窑生产规模的扩大。尤其是进入天启、崇祯时期,民窑青花瓷山水纹融合文人画的审美思想,使得民窑青花瓷山水纹饰完成了一次质的飞跃。从原来的道教思想中脱离出来,具有了文人画和儒家思想的艺术精神。清新脱俗的文人气息山水题材,使青花山水纹饰的整体面貌发生了根本的转变。明末,散点透视的山水纹饰层次丰富、疏密有致,用笔更加大胆,线条流畅洒脱,寥寥几笔就能将纹饰描绘得生趣盎然、意境深远。这一时期的民窑青花瓷山水纹饰,将文人、文化、艺术、哲学四者真正融入一体,使釉下青花瓷纹饰艺术和制瓷工艺向前推进了一大步,具有鲜明时代印迹。

1 明代民窑青花瓷山水纹饰艺术的美与善之美

明代民窑青花瓷山水纹饰强调了文化艺术在道德上的感染作用,表现出美与善的高度统一,这成为明代民窑青花瓷山水纹饰艺术的一个显著特征。美善统一始终是明代民窑青花瓷山水纹审美特点。明初是民窑青花纹饰艺术的创新时期,洪武民窑青花瓷山水纹饰主要以山水云气、云气兰草等,采用一笔点划的绘画技法,构图简练。经过了永乐、宣德时期的发展,社会环境相对稳定以及制瓷技术进步,明早期的民窑青花发展到了高峰。永宣时期,民窑青花开始出现山水纹饰,虽然还是作为装饰图案出现,但已形成了这一时期特有的艺术特征。

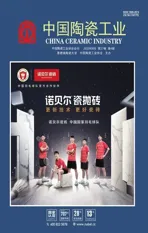

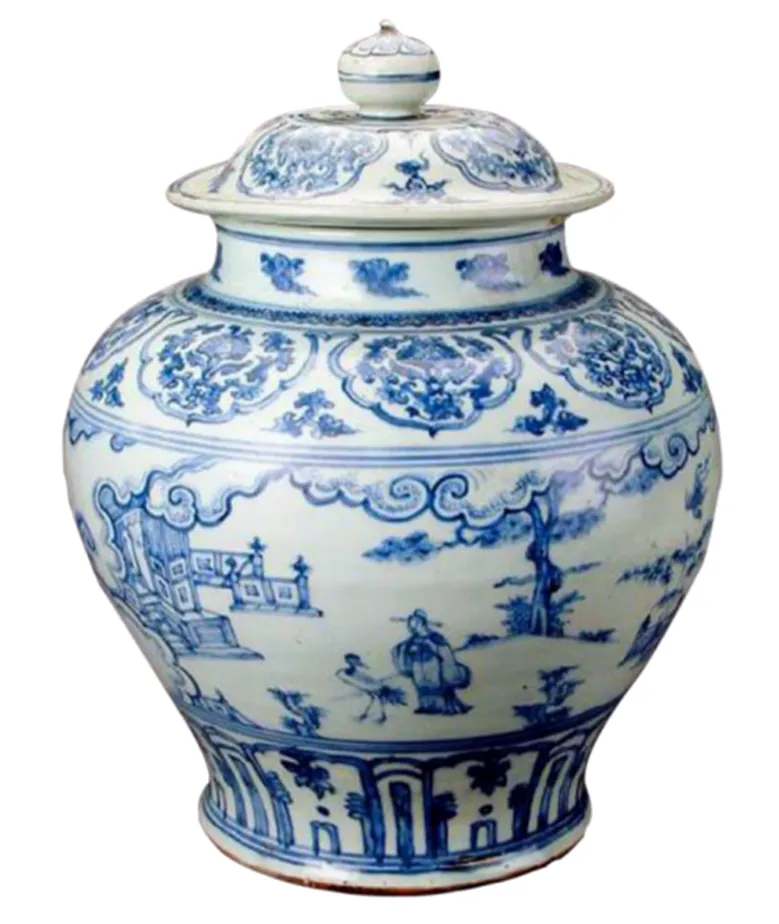

洪武时期的“青花披云踞石图”“青花坐观云起图”“青花把卷读诵图”等山水人物纹饰都体现出美与善之美。它不仅是人与自然关系的呈现,更是人生价值与人生理想的审美艺术。明代民窑青花纹饰艺术审美与善的联系更具有现实感。善,表现为个体需求对整体需求的关系,个体的需要只有与整体社会需要的结合中得到实现。明早期,民窑青花瓷山水纹把个体美和道德善结合在一起,说明了道德精神具有引起审美愉悦的属性,以伦理道德的善充实艺术精神美(见图1、图2)。

图1 洪武 青花山水纹碗

图2 洪武 青花山水纹碗

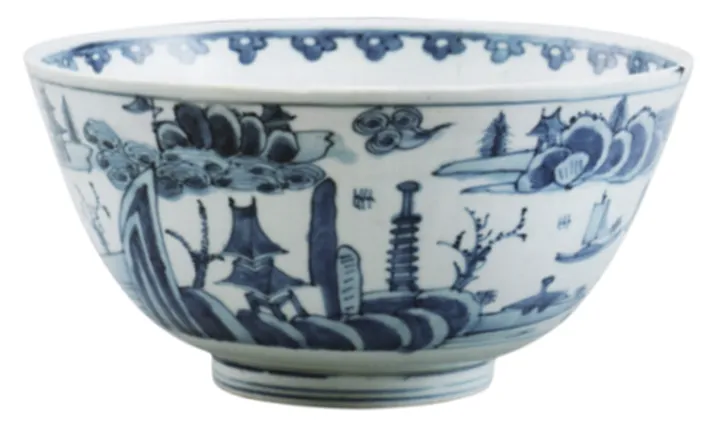

洪武时期的民窑青花瓷受元代影响较大。其中,山水纹饰还没有形成真正意义上的山水空间,只是单体元素的组合。但在整体构图上,表达出一种美与善的艺术审美境界,掀起了明代民窑山水纹饰美学思想发展的序幕。永乐、宣德时期,民窑青花生产占绝对优势。永宣民窑青花一改元青花粗犷的风格,变得清新秀丽,画法写意简洁。其中,山水纹饰也做出了很多创新,形成了具有道家吉祥寓意的风格。随着理学的发展,民窑青花瓷山水纹饰的意识形态色彩越来越明显,政治思想、文化传统和宗教理念都在民窑青花瓷山水纹中体现出来。在这种观念的影响下,产生了具有吉祥寓意的山水纹饰。“海浪仙山”这一纹饰题材通过描绘海水纹饰,给人以大海宽广无边的感觉,有万寿无疆之意。在海浪之中屹立不倒的仙山,寓意着大明江山永固。这些带有吉祥寓意的山水纹饰寄托着明朝统治者对自己统治长治久安的美好愿望,也体现出永宣时期的强国气质,同时也反映了人们对美与善的追求。永乐时期,民窑“青花山水纹碗”外壁绘菊花纹饰四组,是儒家文化中品德寓意的体现。背景衬以山石花草,抽象的菊花纹是道家思想中贵生贵命的思想内涵。浓粗的竖线条代表山峰,近口沿处的横线条和点饰表示远峦,纹饰间以涡线纹相间代表石头,这是永乐的典型画法。其构图饱满,并具有极强的山水装饰效果(见图3、图4)。在宣德“青花山水纹碗”的纹饰画面中,远山线条粗壮,中景大面积留白开阔,近景秋草点线结合,浓重线条勾描的云气纹占据了大半画面,立体感强,极富装饰意味(见图5)。

图3 永乐 青花山水纹碗

图4 永乐 青花山水纹碗

图5 宣德 青花山水纹碗

明代洪武、永乐、宣德时期,民窑青花瓷山水纹的艺术审美,精神愉悦的美与道德伦理的善分别表现出不同的社会功能。两者统一起来则“力行其善,至于充满而积实,则美在其中而无待于外矣”。这一时期民窑青花瓷山水纹审美不仅注重感官愉快和情感满足的关系,而且强调这种关系要符合伦理道德的善。中国传统美学强调美与善的统一,这就要求民窑青花纹饰的艺术审美与人的精神品质和道德情操结合在一起。在洪武、永乐、宣德民窑青花瓷山水纹的美善统一问题上,“文”与“质”、“文”与“道”、“华”与“实”等是明代早期民窑青花瓷山水纹饰的重要审美范畴。明代 民窑青花纹饰艺术不同程度地揭示了美善的社会功能。

2 明代民窑青花瓷山水纹饰艺术的人与自然之美

人与自然的关系是明代民窑青花瓷山水纹艺术的重要主题,即天人合一问题。天人合一的思想对明代青花山水纹饰的形成具有决定性影响。道家思想赞美自然,同时要求人与自然和谐相处,回归自然。天与人是相通的,“天道”与“人道”是一个道,这种哲学思想在明代民窑青花瓷山水纹艺术审美中得到了极大的发展。

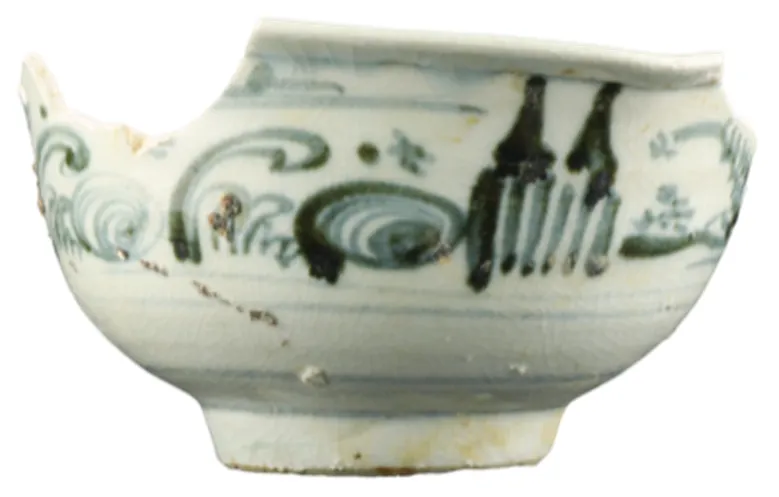

明代正统、景泰、天顺三朝史称“空白期”。这一时期民窑青花艺术是明代早期向中期改变的纽带,有承上启下的作用,山水纹也具有这一过渡时期的艺术风格。空白期的民窑青花瓷山水纹有两种,一种构图饱满,画工精湛,艺术成就较高;另一种构图疏朗,简洁大方,绘画写意。这一时期民窑青花瓷山水纹依然作为人物纹饰的背景,人物形象多高士为主,表现出人与自然和谐统一的意境。空白期的民窑青花瓷山水人物纹饰审美既有继承又有创新。正统民窑青花山纹中的山石画法具有宋元时期画院风格;景泰民窑青花瓷山水纹较前朝写意。其中,“携琴访友图”中的人物已经换成了高士,山石树木与前朝画法相似,人与自然的统一之美更加明确(见图8)。天顺民窑青花瓷山水人物纹较景泰有所变化,山石配景依然具有山水画的刚健画风,有简笔倾向。天顺民窑青花瓷山水纹深刻地表现了崇尚自然的审美思想,用笔概括提炼,娴熟劲健而一气呵成。正统、景泰、天顺时期,民窑青花瓷山水纹艺术体现了人的伦理道德精神生活与自然规律之间有一种内在的密切联系,在本质上是互相渗透协调一致的。“自然的人化”思想给明代正统、景泰、天顺民窑青花瓷山水纹艺术审美的发展带来了非常重要的影响。基于天人合一的观念,明代正统、景泰、天顺时期,民窑青花瓷山水纹审美总是从人与自然的统一中去寻找美,这是明代民窑青花瓷山水纹饰的又一重要审美特色。

图6 正统 青花山水纹碗

图7 正统 青花山水纹碗

图8 景泰 青花山水人物纹罐

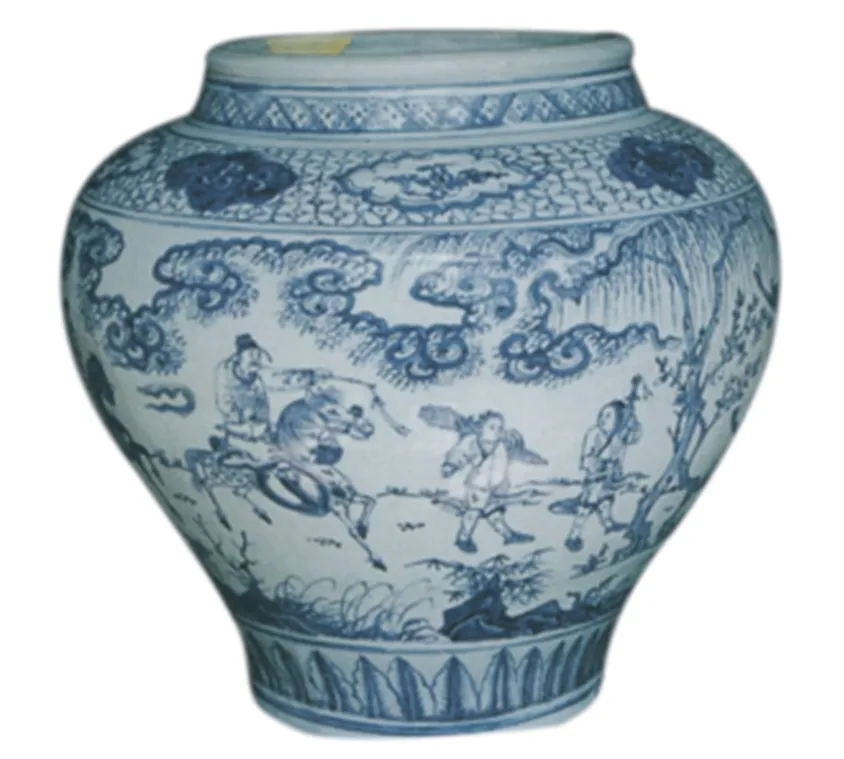

明中期,成化、弘治、正德民窑青花艺术进入一个高速发展的时期,民窑青花瓷山水纹已经趋于成熟。受成化、弘治两位皇帝崇尚儒风的影响,民窑青花画风追求文人自然之趣,与大气庄严的永宣民窑青花面貌有很大区别。如成化时期“青花人物梅瓶”,口沿下一周双弦纹和双层莲瓣纹,莲瓣形如云头,胫部双弦纹上绘一周变形莲瓣纹,莲瓣肥长,腹部主题纹饰为树草和身穿宽袍肥袖的老翁。画面疏朗简洁,画意清雅典朴,情趣盎然,极具自然风貌,是民窑青花中人与自然之美题材的精品(见图9)。成化之后,青花瓷生产进入了相对稳定的成熟期阶段,创新增加使得青花纹饰发生了很大的变化,混水技法开始在民窑青花中应用。成化民窑青花瓷的繁荣局面带动了山水纹的变化,出现独立意义上的青花山水纹,这与明早期作为装饰的山水纹截然不同。其次,成化青花山水人物纹在继承空白期艺术特色的基础上,构图更加简洁,并形成了这一时期独有的山水纹风格特征。接下来的弘治时期,民窑青花瓷山水纹饰真正让人看到了人与自然山水的统一之美,如“青花人物楼阁盖罐”腹部绘两组纹饰,一为身穿朝服的文人,旁站一仙鹤,周围山水云烟缭绕,表现在梦幻中成为一品当朝宰相;另一组描绘的是虚无缥缈山水中的仕人携琴访友,寻找知音。两组图案的含义是梦中主人公极想在仕途中得到发展,若不能如愿以偿,便超脱现实去过 闲云野鹤式的高士生活。整幅画面充满了浓郁的民间风情和生活气息,充分体现了民窑青花瓷的山水人物绘画风格(见图10)。这个时期民窑中的 青花山水人物纹饰装饰性大大减弱,而是具有了一种文人山水意味的构图。在笔墨技法方面,延续了永宣民窑的粗犷简洁风格,但相对细腻了许多;还有一种符合了文人柔和纤巧的自然艺术审美风格。

图9 成化 青花山水人物纹梅瓶

图10 弘治 青花山水人物纹罐

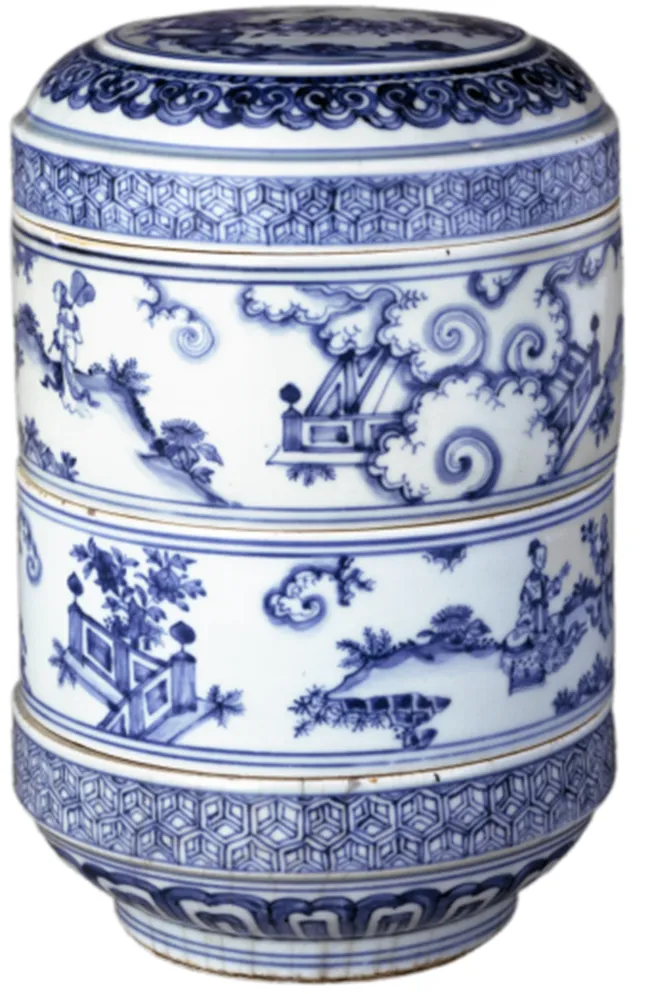

正德时期,民窑青花瓷山水纹既满足了人们对自然生命的向往,也实现了与社会伦理道德的统一。如正德“青花人物套盒”,盒盖绘状元、榜眼、探花三人骑马游于市井,空隙处填以云山、松亭等纹饰作为陪衬。套盒盖顶周边和壁,分别绘以变形莲瓣纹和、双弦纹和龟背锦。套盒底绘一周龟背锦纹、变形莲瓣纹和双弦纹。中间两层主体纹饰绘仕女游春图。每层仕女四人,衬以大片卷云、树石栏杆和地皮景,以作衬景,是一幅极为精美高雅的山水人物艺术绘画。胎白釉润,青花呈色灰蓝淡雅,是正德时期最具代表性的山水纹青花器物(见图11)。成化、弘治、正德民窑青花瓷山水纹高度重视形式美,重视艺术形式的规范化,强调形式与情感的自由,但不用纯自然的物理规律去表现形式美。成化、弘治、正德时期,民窑青花瓷山水纹饰艺术审美肯定了大自然生生不息的力量之美,赞叹它在空间上和时间上的永恒。而恰好是由于人意识到了不被自然所束缚的伟大力量,足以同自然的力量相比,高扬了人在自然面前的伟大力量。所以,成化、弘治、正德时期,民窑青花瓷山水纹饰艺术虽然没有雄伟的气魄,但充分强调着人在艺术审美创造中的主观能动性。如“笼天地于形内,挫万物于笔端”“一画收尽鸿漾之外”却始终不脱离和摒弃自然,没有堕入用主观思想去吞并或追求这种超自然的神秘狂想中去。

图11 正德 青花人物套盒

明晚期,经历了嘉靖、隆庆、万历三朝。这一时期是中国陶瓷史上的重要时期,也是民窑青花高度发展时期,景德镇的民窑生产变革将青花瓷器生产推向了一个新的高峰。此时的民窑青花瓷山水纹饰在明中期的基础上得到了很大的发展,山水元素不但在山水人物中大量出现,并且开始把鸟兽置之于山水之间,自然山水纹饰不断丰富。嘉靖、万历时期,民窑青花瓷山水纹具有了很高的艺术成就,如嘉靖“青花梅妻鹤子图瓷板”中人物居中坐于书案前提笔赋诗,旁边童子研墨相待,梅花点点,仙鹤起舞,山石疏简得当,衬托人与自然恬淡的心情。其绘画工细,太阳祥云、松树石洞等用线勾描,再用青花混水分出浓淡,层次分明,青花发色浓艳,表达了人与自然和谐统一的幽深山水意境(见图12)。除了绘有人物的青花山水纹之外,还有只绘自然风景的山水纹饰。如嘉靖“青花山水纹盘”,画面描绘的是一处仙山胜境,中间一株松树,右上还有一折枝松倒垂,树上栖有两只仙鹤,吉祥意味极浓厚。此纹饰构图饱满,山石线条圆润,楼阁建筑勾线填色,青花色泽浓淡相间,绘画工整细腻。这种自然山水纹在明后期发生重要变化,由典型的模式化图案逐渐向具有传统文人画写意山水的方向发展。如明万历“青花山水楼阁图碗”,碗外壁所绘山水纹饰层次清晰,近处亭台楼阁,中间留白处绘有泛舟,远景为群山祥云,意境更加幽深,笔墨更加丰富(见图13)。嘉靖、万历民窑具有文人意境的青花山水纹的出现,为明末民窑青花瓷山水纹自然文人气质风格审美的大繁荣奠定了基础。

图12 嘉靖 青花梅妻鹤子图瓷板

图13 万历 青花山水楼阁图碗

3 明代民窑青花瓷山水纹饰艺术的情与理之美

中国传统美学强调情与理的统一,强调艺术在伦理道德上的作用。而人们对某种伦理道德原则的接受,既不同于法律上的强制,也不仅仅是一个理论认识的问题。它需要个体受情感的推动而内化为行为准则,这就使得明代民窑青花瓷山水纹饰艺术特别强调情感的表现。“人情的一面”在明代民窑青花瓷山水纹饰审美观念中长期存在,而且受到了极大的重视。

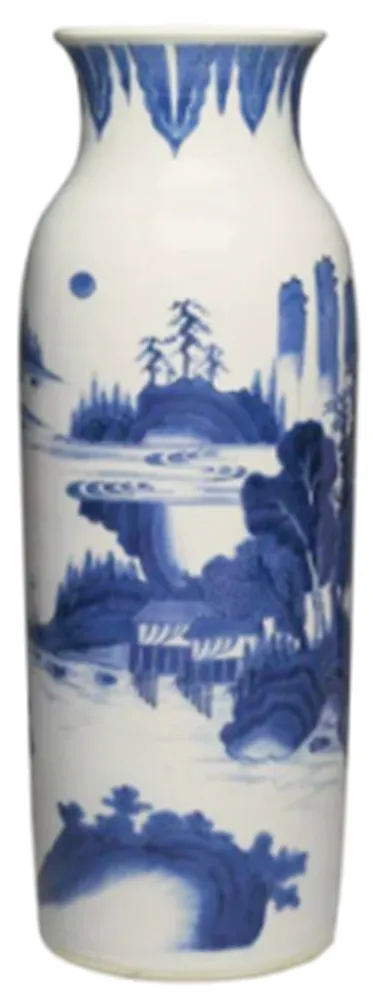

明末天启、崇祯二朝,民窑青花瓷山水纹饰开始大量出现,数量极大且风格多样远超前朝。既有精细写实之作,也有粗犷写意之作。纹饰题材内容变得更加丰富和具有生活气息,在元明文人画的风韵情感基础上,开始出现了题字、题诗具有点题意义的山水纹饰。画面中的山水人物纹饰也比以前更加丰富,形成了明末所特有的情与理完美融合的艺术审美特征。如崇祯“青花赤壁赋碗”,碗外壁以青花绘东坡游赤壁图,图旁一侧书写整篇赤壁赋,所写书法极佳。此处题诗既点明了主题,更使得整幅画面看起来和谐统一、主题明确,表现出山水纹饰情与理的统一之美(见图14)。崇祯“青花山水人纹罐”,罐身一周通绘山水纹饰,邻水而建的房屋中绘有两人,依稀可见的水波纹,远处层峦叠嶂,意境幽深,好似世外桃源(见图15)。在民窑青花瓷山水纹饰中的题词已经开始向文人山水画的题词接近,又如崇祯“青花山水高士图筒瓶”,此瓶腹部绘有一幅全景式的山水纹饰。其构图大气磅礴,笔法精湛,堪称精品。画面空白处题诗一首:“胜口寻芳泗水滨,无边光景一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春。已卯夏月写”,此山水人物纹饰正是描绘的高士游春景象,诗画的结合恰到好处地点明画意,形成情感互补。表明明末民窑青花瓷山水纹饰艺术审美受到文人画情与理的表达的影响(见图16)。

图14 崇祯 青花赤壁赋碗

图15 崇祯 青花山水人纹罐

图16 崇祯 青花山水纹筒瓶

明末期民窑青花瓷山水纹饰艺术与以乐为中心的传统思想有着内在的深刻联系,突出地展示了民窑青花瓷山水纹饰审美艺术重视情感表现的特征,对明末民窑青花瓷山水纹饰审美艺术风格产生了广泛而深远的影响。

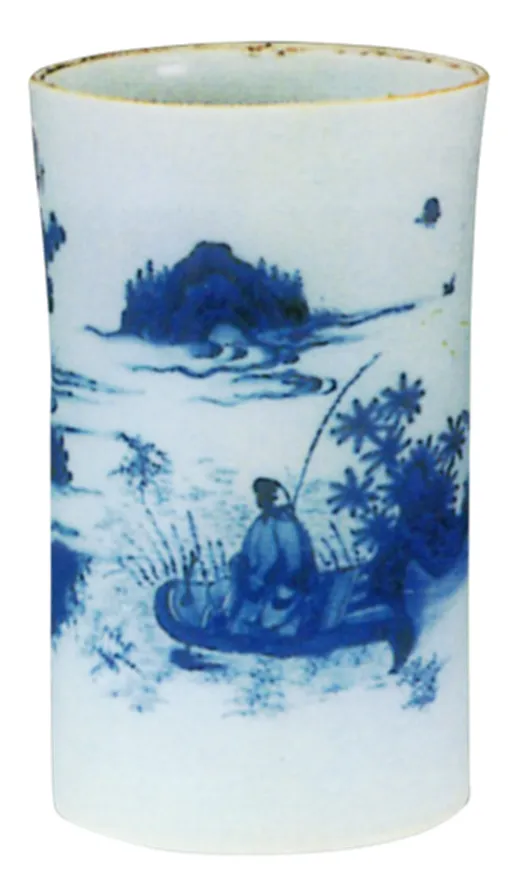

明末民窑青花瓷山水纹总体上呈现出一种简洁清逸的文人意境构图风格。这种风格在粗笔写意和绘画精细的青花山水纹饰中都有表现。崇祯“青花山水人物笔筒”中的山水纹绘画精细,笔筒外壁一圈绘有人物纹饰与山石花草,远处祥云缭绕,近处湖水流淌,一人于小舟之上持钩独钓。画面简洁,意境悠远(见图17)。又如天启“青花山水人物图盘”盘内绘山水景物,构图分远山近水、树石堤岸,由近及远层层递进,四老者分别立于树木两旁。整个画面简淡萧疏幽逸,四老者岸边畅游,好似远离尘俗(见图18)。明末民窑青花瓷山水纹饰艺术,强调情感的表现,同时又十分强调“情”与“理”的统一。这里所说的“理”包含着自然万物之理,但更为重要和根本的却是“伦理”。无论是孔子的“思无邪”,还是《毛诗序》中的“发乎情,止乎礼义”,都要求艺术表现的情感应当符合伦理道德和善的情感,禁止出现非理性和无节制的情感,这正是美善统一艺术特征的具体表现。明末青花山水纹饰简笔写意的艺术特征达到了返璞归真的境界,这种山水意境是逐渐演化而来的。天启“青花山水人物纹碗”以简笔写意的艺术效果表现了返璞归真的境界。画面中的山石人物勾勒简洁概括,用笔随意自然,远山近岗、水纹云气以及人物身影都层次分明,景物的具象性还很强,勾线大胆率真别具一格。明末民窑青花瓷山水纹饰,大胆率真的大写意之风与之后八大山人等大师们的大写意,也颇有相似之处。明末民窑青花瓷山水纹饰审美所主张的“情”与“理”的统一,既是与“善”的统一,也是与“真”的统一。“理”兼真、善,而且“理”与“情”的统一不是外在的统一,而是使“理”渗透到个体内心情感的最深处去。

图17 崇祯 青花山水人物纹笔筒

图18 天启 青花山水人物图盘

明末天启、崇祯时期,民窑青花瓷审美艺术发展到顶峰,民窑青花瓷山水纹饰也得到了前所未有的发展。题材内容较以前也变得更为丰富,山水纹饰风格多样,笔墨技法已完全成熟,文人化程度不断加深。不但继承了明晚期文人山水纹饰的已有形式,而且开始出现了情与理诗画的结合,并且开始出现大写意的山水纹饰。这不是明初因陋就简而产生的无奈之笔,而是受文人画影响日深的又一体现。明末的民窑青花瓷山水纹饰继承了明晚期的艺术成就,并为清代青花山水纹饰成为主流纹饰奠定了基础。明代民窑青花瓷山水纹饰艺术在陶瓷艺术史上独树一帜,达到了很高的审美境界。

4 结语

明代民窑青花瓷山水纹饰艺术是时代生活和人们精神世界的映照,反映着人们的审美情趣和价值取向。纵观明代民窑青花瓷山水纹饰艺术的发展,从萌芽之初到遍地开花,无不贯穿着中国传统哲学文化精神内涵。观自然万物,壮丽的山川和秀美的花草令人心驰神往。看社会万象,崇高的人格之美和丰沛心灵之美令人油然起敬。美是任何人都能充分体验、尽情享受的,它使我们欢欣鼓舞,使生活富有意义。美与善、人与自然、情与理对于人类如此重要,感受美、追求美、创造美、思索美正是明代民窑青花瓷山水纹饰艺术审美的主题。明代民窑青花瓷山水纹饰艺术是在中国传统文化精神中孕育成长的艺术,是中国传统文化精神的缩影。从明代民窑青花瓷山水纹饰艺术的审美中,可以了解到一个时代的文化内涵和一个国家的民族文化精神。中国传统文化中的基本精神,成为了明代民窑青花瓷山水纹饰艺术审美历史发展的内在思想源泉。

[1] 矫克华. 中国陶瓷艺术史图鉴[M]. 青岛: 青岛出版社, 2017.

[2] 矫克华. 中国陶瓷·泥火传奇[M]. 青岛: 青岛出版社, 2016.

[3] 董学文. 美学概论[M].北京: 北京大学出版社, 2013.

[4] 李泽厚. 中国美学史[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1984.

[5] 马希桂. 中国青花瓷[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1999.

[6] 穆青. 明代民窑青花[M]. 石家庄: 河北人民出版社, 2000.

[7] 余勇, 张亚林. 常用陶瓷装饰纹样[M]. 南昌: 江西美术出版社, 2002.

[8] 李泽厚. 美的历程[M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2001.

[9] 方李莉. 景德镇民窑[M]. 北京: 人民美术出版社, 2002.

[10] 铁源. 明清民窑瓷器鉴定[M]. 北京: 朝华出版社, 2005.

[11] 霍吉淑. 大英博物馆藏中国明代陶瓷[M]. 北京: 故宫出版社, 2014.

[12] 马希桂. 中国青花瓷[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2001.

[13] 耿宝昌. 故宫博物院藏明初青花瓷[M].北京: 紫禁城出版社,2009.

Delight the Heart, Delight the Spirit: Aesthetic Research on the Decoration Art of Blue and White Landscape Pattern in Ming Dynasty

JIAO Kehua, LI Mei

(Academy of Fine Arts, Qingdao University, Qingdao 266071, Shandong, China)

The blue and white porcelain art of folk kiln with a long history is an important part of traditional Chinese culture. The aesthetics of blue and white landscape decorative arts began to appear in Yuan Dynasty. After the inheritance, development and innovation of the Ming dynasty, they finally combined the traditional Chinese painting art with the traditional ceramic art, which made the blue and white landscape decora[1] tive arts of Ming dynasty's folk kilns have the fundamental attribute of being different from other porcelains. The idea of the integration of man and nature, the fundamental aesthetic idea of the blue and white landscape decoration of Ming dynasty's folk kilns, has a decisive influence on its formation as well. Accordingly, landscape decoration of blue and white porcelain produced in folk kiln in the Ming dynasty exhibit high integration of man and nature. From the aesthetic research of the Ming dynasty folk kiln blue and white landscape decoration art, the cultural connotation of an era and a country's national cultural spirit can be better understood.

Ming dynasty folk kiln; blue and white porcelain; landscape grain; aesthetic thought; artistic spirit

TQ174.74

A

1006-2874(2020)04-0063-08

10.13958/j.cnki.ztcg.2020.04.014

2020‒02‒02。

2020‒02‒05。

矫克华,男,硕士,教授。

2020‒02‒02.

2020‒02‒05.

JIAO Kehua, male, Master, Professor.

13061251999@163.com