长三角城市群的污染异质性研究

2020-09-12卢洪友张奔

卢洪友 张奔

摘要 城市群作为城市发展的最高空间组织形式,是新型城镇化的主体,也是推动区域经济发展新的增长极。伴随着经济增长的负外部性,城市群建设也导致了城市群内部环境污染问题的日趋分化。本文基于中国2003—2017年268个地级市的面板数据,将2010年发改委正式印发《长江三角洲地区区域规划》视作以政策推动长江三角洲城市群建设的一项准自然实验,综合运用倾向得分匹配和双重差分法(PSM-DID)评估了2010年《长江三角洲地区区域规划》对长江三角洲城市群中心和外围城市环境污染的影响。结果显示:2010年《长江三角洲地区区域规划》颁布后,长江三角洲地区确实表现出了类似“中心-外围”的发展模式,环境污染也随之转移。具体而言,造成了中心城市环境污染水平下降,外围城市环境污染水平上升,整体环境污染水平略有上升。进一步的机制检验表明:城市群建设推动了产业调整,第二产业转移到环境规制程度较低和技术水平落后的外围城市,第三产业则正好相反,从而造成了中心和外围城市环境污染变化的差异。带来的启示是:城市群建设要坚持从全局出发、统筹规划,推动城市群产业结构合理调整,实现共享发展。一方面,中心城市要发挥自己的辐射带动作用,帮助外围城市进行技术创新;另一方面,外围城市也要严守环境底线,激发学习效应。此外,还要加强中心城市和外围城市的产业合作,倒逼污染的联防和共治,从而实现环境的帕累托改善。

关键词 城市群;产业调整;污染转移;中心-外围;环境规制

中图分类号 F062.2

文献标识码 A文章编号 1002-2104(2020)08-0110-08 DOI:10.12062/cpre.20200316

随着中国特色社会主义进入新时代,中国的发展也站在了新的历史方位,其中不平衡不充分的城镇化发展严重制约了人民日益增长的美好生活需要。国家统计局数据显示,2019年我国常住人口的城镇化率达60.6%。城镇化未来发展的一个重要方向是经济发展空间格局的优化和城市群建设,国家“十二五”“十三五”规划明确提出要把城市群作为推进新型城镇化的主体形态,党的十八大、十九大报告也明确提出要把城市群作为新的经济增长极,以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。从某种意义上说,未来的竞争就是城市群的竞争。

城市群在促进经济协同发展的过程中,也会带来不可忽视的环境问题,比如中心城市虽然能够产生技术溢出效应,但同时也会产生虹吸效应;外围城市虽然能够获得学习效应,但也会造成污染规模效应。这样在空间格局优化的过程中产业结构会进行相应的调整,污染也会随之转移和分化,从而不同程度地影响了中心城市和外围城市的环境污染水平。长三角地区是我国综合实力最强的区域,也是发展最成熟的城市群。2008年国务院发布《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》,2010年发改委正式印发《长江三角洲地区区域规划》(以下简称《规划》),自此长三角城市群步入转型升级的关键时期。那么长三角的协同发展究竟对区域内城市的产业结构转型及污染排放水平带来了何种影响?这正是本文要研究的问题。

1 文献综述与理论假设

城市群作为新的经济增长极,其驱动经济增长的机制已经被广泛讨论。张学良等[1]以长三角城市经济协调会这一政府合作机制作为城市群形成的一项准自然实验,发现加入长三角城市经济协调会能显著提高地区劳动生产率,并且这种促进效应随时间逐渐增强。同样地,有研究发现2010年长三角扩容对协调会22个会员城市的经济增长具有显著的促进作用,并且对新加入的6个城市的正向影响要大于原有16个城市[2];进一步的研究发现,城市群驱动经济增长主要通过优质要素在地方政府“蒂伯特选择”的机制下主动向大城市集聚来实现 [3]。直观上看,经济集聚和环境保护似乎是不相容的,但随着1993年Panayotou [4]首次提出环境库兹涅茨曲线的概念,人们逐渐意识到环境污染与经济发展之间的关系似乎不是“挤出”那么简单。经济增长通过规模效应、技术效应与结构效应三种途径影响环境质量,规模效应恶化环境,而技术效应和结构效应改善环境。在经济快速发展阶段,规模效应超过了技术效应和结构效应,环境恶化;当经济发展到新常态阶段,技术效应和结构效应胜出,环境恶化减缓[5]。有研究测算了我国284个城市工业部门的环境效率,发现环境效率和经济增长之间确实存在倒U型关系[6],而且上海、北京等发达省市已经达到库兹涅茨拐点[7]。以城市群为例,如果中心和外围城市的经济发展水平分别位于库兹涅茨拐点的两侧,那么城市群建设对中心和外围城市的环境效应也会大相径庭。对于经济集聚水平相对较低的外围城市,“搭便车”和“逐底竞争”的产业集聚效应超过中心城市示范和协同效应,城市的集聚具有显著的负溢出效应[8];但是对于经济集聚水平相对较高的中心城市,经济活动的空间集中生产方式较分散生产方式而言具有明显的节能效应和减排效应[9],人口和经济活动空间集聚度的提高有利于降低单位工业产值的污染排放[10],最终表现为中心城市环境改善而外围城市环境恶化。事实上,城市群的中心城市不仅有降低环境污染的内在动机(意味着较高的环境规制),还掌握着有利于降低环境污染的先进技术,而技术效应在污染减排中尤为关键。一方面技术效应通过本身降低环境污染[11];另一方面技术效应通过其外部性降低环境污染,比如技术水平越高,因资源节约带来的工业二氧化硫排放强度下降越明显[12],这样就会导致污染在从中心向外围转移的过程中被放大,不利于整体环境的改善。基于此,本文提出:

假设1:长三角城市群在《规划》发布后,中心城市污染排放减少,外围城市污染排放增加,整体地区污染排放增加。

从冯·杜能的《孤立国》到克鲁格曼的“中心-外围”理论,学界关于城市产业结构空间布局的讨论从未停止。研究表明產业分层集聚的现象确实出现在中国城市发展的过程中[13],并且城市制造业与生产性服务业的空间结构在不同等级的城市也表现为不同的布局,制造业的溢出效应有向中小城市均匀分布的倾向,生产性服务业则有向大城市集聚的倾向[14]。随着增长极理论的兴起和城市集群发展趋势的蔓延,产业结构空间布局的研究对象也逐渐从单个城市转移到城市群。有研究发现,城市集群总体上能够促进城市第三产业比重的提高,但是集群仅对经济发达城市的第三产业起到提升作用,对经济不发达城市的第三产业比重不仅未起到提升作用,甚至阻碍了其第三产业的发展[15]。从城市群中心城市与外围城市的功能分工对比来看,企业价值链中管理、研发环节倾向于在中心城市集聚,生产、制造环节倾向于在中小城市集聚;企业组织部门中企业总部、研发部门主要在中心城市集聚,生产制造部门在中小城市集聚;生产性服务业主要在中心城市集聚,一般制造业主要在外围城市集聚[16],并且这种空间布局呈现出不断扩大的趋势[17]。至于为什么会出现这种产业空间布局,根据Copeland 等[18]提出的污染避难所效应,企业为了实现排污成本的最小化,地方政府官员出于晋升激励的政治动机,二者的均衡会使污染企业向环境规制较为宽松的地区转移。事实上,地方政府间不够协调的环境规制确实引起了污染就近转移[19],地理相邻城市间同时存在逐底竞争和竞相向上的非对称性环境规制执行互动,加剧了污染企业的空间自选择效应,使得地理相邻城市间形成以邻为壑的生产率增长模式[20]。正是因为污染密集型产业集中于第二产业,而长三角城市群中心和外围城市存在着不协调的环境规制,所以产业调整会导致外围城市的第二产业比重上升,中心城市的第二产业比重下降。基于此,本文提出:

假设2:长三角城市群在《规划》发布后由于环境规制的差异,内部产业调整的方向相反,第二产业向外围城市转移,第三产业向中心城市转移,从而导致了污染转移。

已有城市群的研究或集中于讨论城市群的产业结构空间布局,或着眼于驱动经济增长的机制,关于城市群的环境效应的研究目前较少,且多以城市群整体作为分析对象。本文可能的边际贡献在于:①在研究对象上,将城市群的“中心-外围”空间发展模式与环境污染效应纳入统一分析框架,从产业调整的角度出发,揭示了城市群内部环境污染的异质性;②在研究意义上,通过研究城市群协同发展过程中污染转移的传导机制,给如何打好污染防治攻坚战提供了部分经验证据。

2 研究设计

2.1 模型设定

对于长三角城市群的定义一直以来都是学术界争论的焦点。考虑到政策的外溢性和《规划》中“辐射泛长三角地区”的表述,本文将《规划》中明确提到的16个核心城市作为狭义的长三角城市群,同时定义它们为长三角的中心城市,将数据区间内长三角城市经济协调会的30个会员城市(包括上述16个城市)作为广义的长三角城市群。因为本《规划》是我国最早的区域发展规划,可以认为除长三角外的其他地区在数据区间内没有受到相同城市群政策的影响,所以本文分别将长三角中心16个城市和整体30个城市作为处理组,全国其他城市作为控制组,进行估计。

利用双重差分法进行估计的前提是政策的外生性,显然对于城市群而言这个政策并不外生,因为城市群的形成是一个漫长的历史过程,国家只是对发展最为成熟的长三角城市群率先实施规划,是有选择有目的地进行政策干预而非随机分配,所以直接使用双重差分法的话会存在较大的样本选择偏差。用倍差法来进行估计的另一个前提是处理组和控制组要满足平行趋势假设,但是长三角地区无论从经济发展水平、对外开放水平,还是从城市化和产业结构而言,都跟全国其他地区和城市存在着显著系统性差异,所以平行趋势假设预期是不满足的。为了解决不同城市发展水平的异质性问题,选择与处理组各方面特征尽可能相似的非长三角地区城市作为控制组。本文借用Rosenbaum等[21] 的研究方法,先用倾向得分匹配法(PSM)来解决样本选择偏差,再用双重差分法(DID)来解决内生性、个体异质性和时间趋势效应。

利用倾向得分匹配法时,协变量的选择尤为关键。因为条件独立性假设要求,给定协变量后干预状态的潜在结果是独立的,也就是说,如果控制住了给定协变量,那么干预就是随机的。最常见的做法是,协变量选择那些同时影响干预变量和结果变量的变量,根据《规划》中提到的长三角地区的优势条件:区位条件优越、自然禀赋优良、经济基础雄厚、体制比较完善、城镇体系完整、科教文化发达、一体化发展基础较好,本文将这些作为干预变量的影响因素,结合现有环境污染因素的变量研究,选择相应的协变量。另外,由于样本数量有限,本文选择使用核匹配法尽量保证数据不被浪费。

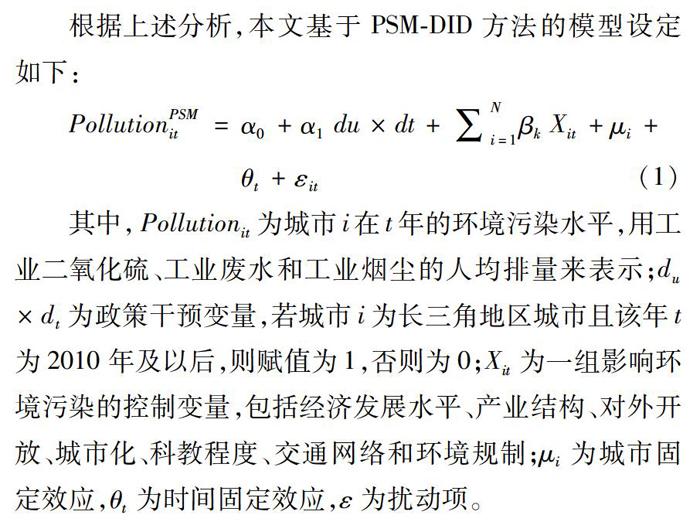

根据上述分析,本文基于PSM-DID方法的模型设定如下:

PollutionPSM it=α0+α1 du×dt+∑Ni=1βk Xit+μi+θt+εit (1)

其中,Pollutionit为城市i在t年的环境污染水平,用工业二氧化硫、工业废水和工业烟尘的人均排量来表示;du×dt为政策干预变量,若城市i为长三角地区城市且该年t为2010年及以后,则赋值为1,否则为0;Xit为一组影响环境污染的控制变量,包括经濟发展水平、产业结构、对外开放、城市化、科教程度、交通网络和环境规制;μi为城市固定效应,θt为时间固定效应,ε为扰动项。

2.2 数据说明

本文的被解释变量为城市环境污染水平,以人均工业二氧化硫、废水和烟尘的排量来表示[22];核心解释变量为长三角城市群的政策冲击,根据已有的相关文献还控制了其他影响环境污染的变量[23-25],具体说明见表1。本文数据来自2003—2017年《中国城市统计年鉴》《中国环境年鉴》和各省年鉴, 部分缺失数据采用平均增长率的方法补齐。另外,本文对非百分比变量均做了对数处理,若无特殊说明,代表其对数值。

3 实证结果及分析

表2的结果显示,在样本匹配之前,处理组与控制组的各协变量之间存在显著差异,而经过倾向得分匹配后,这种差异在统计上被消除了,可以认为处理组和控制组具有相似特征,说明PSM的匹配效果良好,一定程度上解决了样本的选择偏差。

表3为用匹配后的控制组样本和长三角中心城市和整体地区进行DID估计的结果,其中(1)~(3)列为中心城市的结果,(4)~(6)列为整体地区的结果。估计结果显示,城市群建设显著减少了中心城市约13.3%的人均SO2排放量、9.1%的人均废水排放量和13.4%的人均烟尘排放量,显著增加了整体地区约5%的人均SO2排放量、6.8%的人均废水排放量和8.9%的人均烟尘排放量。环境污染与GDP增长之间的倒U形关系不满足,这可能是PSM的缺陷之一,如果直接做DID估计会发现倒U形关系满足,并且中心城市和外围城市分别位于库兹涅茨拐点的两侧,此时经济增长会造成中心城市环境改善而外围城市环境恶化。城市化会显著增加污染的排放,这也是城市快速扩张的过程中亟待解决的问题。对外开放会显著增加污染的排放,存在“污染避难所”效应,说明即使在发达的长三角地区,引资质量仍有待提高。科教程度会显著减少污染的排放,说明科学和教育在污染减排方面起着重要作用。值得注意的是,中心城市环境规制的系数并不显著而整体地区的系数负向显著,说明在长三角中心城市,环境规制较为严格,此时已经无法单纯依靠提高环境规制标准来减少污染的排放,但是在整个长三角尤其是在外围城市,提高环境规制的标准仍然是一种行之有效的减污手段。

综上分析可知,城市群建设降低了中心城市的环境污染水平,提高了整体地区的环境污染水平,说明外围城市的环境污染水平上升了,并且上升幅度高于中心城市的污染下降幅度,假设1得以验证。4 稳健性检验与机制分析

4.1 改变污染指标

前文分析使用的环境污染指标为人均工业废气和废水的排放量,而排放量是一种统计数据,存在统计误差和人为干扰,比较科学的方式是采用测量数据。近年来雾霾问题广受关注,而PM2.5浓度往往作为雾霾污染的重要衡量指标,所以用人均PM2.5浓度代替人均工业废气和废水的排放量,重复前文的分析过程,看结果是否稳健。数据来自哥伦比亚大学社会经济数据和应用中心。因为PM2.5数据最新只到2016年,所以估计区间为2003—2016年。

表4中的第(1)列为不加控制变量的模型,第(2)列包含控制变量。结果显示,在用人均PM2.5浓度代替工业排放数据后,无论是否加入控制变量,估计系数的符号均与上述分析一致,结论仍然为城市群政策造成中心城市污染水平显著下降、整体地区污染水平显著上升。

4.2 安慰剂检验

尽管在上述回归中尽可能地控制了可能会对环境污染水平产生作用的变量,也控制了时间效应和地区效应 ,但仍然存在一些不可观测的因素会对估计结果产生影响。所以,利用反事实方法进行安慰剂检验,一方面人为设定一个长三角城市群规划的时间点,这里仅对长三角整体做估计,因为中心16个城市虽然被《规划》明确提到,但同时也作为长三角城市经济协调会的会员城市在2010年前已经形成。另一方面不改变规划时间但是处理组变为其他城市群。根据王丽等[26]的识别和界定,长三角城市群是城市联系最紧密、层级最完善、发展最成熟的城市群,京津冀城市群和珠三角城市群紧随其后,海峡西岸城市群和关中平原城市群规模最小、发展最不成熟。本文选择跟长三角城市群最为接近的京津冀城市群、大湾区(珠三角)城市群以及最不接近的海峡西岸城市群和关中平原城市群作为反事实处理组,重复前文估计过程。如果改变时间点后系数变为不显著,说明在2010年之前不管中心城市的情况如何,长三角整体并没有表现出污染水平的变化;如果改变处理组后系数变为不显著,就说明在2010年没有被《规划》影响的其他城市群并没有表现出污染水平的变化。如果二者均不显著,说明伪造政策时间和试点都是无效的,长三角内部表现出的污染异质性确实是由2010年《规划》这个城市群政策导致的。表5显示,若人为改变政策试点,则4种污染物的估计系数几乎都变为不显著;表6显示,若人为改变政策时间点,则除了人均废水的估计系数依然显著[27],其他3种污染物的系数全部变为不显著。注意到从2008年开始,估计系数逐渐显著,这是因为在2008年国务院发布《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》,成了《长三角区域规划》制定的依据,因此反事实检验表明本文的结论较为稳健。

4.3 排除其他政策影响

2013年新一届政府产生后非常重视环境保护,习近平总书记不止一次地指出要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系,绿水青山就是金山银山。中央随后出台了一系列政策法规,包括《环保法》、“大气十条”、《国家环境保护标准“十二五”发展规划》等,以解决日益严重的环境问题。这些环境政策预期也会产生减污效应,从而使本文的估计系数高估,所以本文构造了一个2013年及以后年份的时间虚拟变量与政策的交互项,与政策项一起放入模型进行估计。表7的结果表明,加入2013年虚拟变量后,政策系数的符号并没有发生变化,统计显著性和经济显著性均有不同程度的降低但总体依然显著,说明政策效果确实存在高估但结论依然稳健。

4.4 机制检验

根据假设2,城市群建设会造成第二产业向外围城市转移,第三产业向中心城市转移,那么是否产业的调整造成了污染的转移呢?我们首先来验证城市群政策是否导致了城市群内部产业的调整。

Struit =α0+α1 du×dt+∑Ni=1βk Xit +μi+θt+εit (2)

分别将中心和外围城市作为处理组,全国其他城市作为控制组,对模型(2)进行估计。Struit 为城市i在t年的产业结构,用第二产业和第三产业增加值占GDP的比重来直接表示,用规模以上工业企业数来间接表示。东部“腾笼换鸟”导致长三角中心和外围城市的产业结构其实是同向变化的,只不过幅度不同,而本文主要关注长三角中心和外围城市的产业结构相对于整个长三角是如何变化的,所以在估计前分别对长三角城市和非长三角城市的产业结构变量进行了去中心化处理(即本身值减去均值)。Xit 为一组控制变量,包括经济发展水平、对外开放、城市化、科教程度,同时控制城市固定效应μi和时间固定效应θt。表8中Panel A的结果显示,城市群政策导致了中心城市的二产比重显著下降,三产比重显著上升,规模以上工业企业数显著下降。表8中Panel B的结果显示外围城市的情况正好相反,说明中心和外围城市对长三角整体产业结构调整的拉力相反。至于为什么城市群内部会表现为产业调整方向的差异,根据假设2,是因为中心和外围城市在协同发展的过程中环境规制的不匹配。为了证明这一点,本文构造了一个环境规制与政策的交互项放入模型(2)进行估计,此时处理组为长三角整体地区,控制组为全国其他城市。结果如表9所示。可以看出,二产比重和规模以上工业企业数的交互项系数显著为负,三产比重的交互项系数显著为正,说明环境规制的差异确实会对长三角内部的产业调整造成不同影响。而对长三角中心和外围城市的环境规制做均值t檢验的话,会发现中心城市的环境规制程度显著高于外围城市,所以第二产业会向环境规制较为宽松的外围城市转移,第三产业会向环境规制较为严格的中心城市转移,假设2得以验证。

5 結论与启示

本文基于中国2003—2017年268个地级市的面板数据,运用倾向得分匹配和双重差分法(PSM-DID)评估了2010年长三角区域规划对中心和外围城市环境污染的影响。结果显示:2010年《规划》颁布后,长三角地区发生了产业结构的空间布局变化。第二产业向外围城市转移,第三产业向中心城市转移,这种转移造成中心城市的环境污染水平下降,外围城市的环境污染水平上升。由于中心城市的技术水平和环境规制标准要高于外围城市,导致外围城市无论从减排能力还是减排意愿方面都要弱于中心城市,所以污染在转移后进一步加重,从而出现长三角整体地区的污染水平反而有所上升。

研究结论对城市群管理模式的探索、区域协调发展机制的改善有两点启示:①城市群建设要从全局出发,在从中心城市向外围城市辐射的过程中,要统筹规划、共享发展。在市场机制和“蒂伯特”选择下,中心城市对外围城市的虹吸效应是客观存在的,但不能光“吸血”不“挤奶”。中心城市要发挥自己的协同和示范作用,帮助外围城市进行技术创新和人才引进;同时外围城市也应该对标中心城市的研发投入和环境规制,彻底摒弃“先污染后治理”的经济发展模式,坚决抵制高收益高能耗高污染的企业换地扎根。②在城市群发生产业转移的过程中,一方面要淘汰落后产能,推动产业升级;另一方面要完善外围城市承接第二产业的配套设施,尤其是污染处理设施;同时加强中心和外围城市的产业合作,建立产业链联动机制,形成“你中有我,我中有你”的局面,倒逼污染的联防和共治,在不牺牲外围城市环境水平的基础上完成中心城市节能减排的目标,从而实现环境的帕累托改善。

(编辑:刘照胜)

参考文献

[1]张学良,李培鑫,李丽霞. 政府合作、市场整合与城市群经济绩效——基于长三角城市经济协调会的实证检验[J]. 经济学(季刊), 2017, 16(4): 1563-1582.

[2]刘乃全,吴友. 长三角扩容能促进区域经济共同增长吗[J]. 中国工业经济, 2017(6): 79-97.

[3]吴福象,刘志彪. 城市化群落驱动经济增长的机制研究——来自长三角16个城市的经验证据[J]. 经济研究, 2008, 43(11): 126-136.

[4]PANAYOTOU T . Green markets: the economics of sustainable development[J]. Journal of Asian studies, 1993, 52(3):697.

[5]GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Economic growth and the environment[J]. The quarterly journal of economics,1995, 110(2): 353-377.

[6]袁鹏,程施. 中国工业环境效率的库兹涅茨曲线检验[J]. 中国工业经济, 2011(2): 79-88.

[7]宋马林,王舒鸿. 环境库兹涅茨曲线的中国“拐点”:基于分省数据的实证分析[J]. 管理世界, 2011(10): 168-169.

[8]HAN F, XIE R, FANG J Y. Urban agglomeration economies and industrial energy efficiency[J]. Energy, 2018, 163(7): 45-59.

[9]邵帅,张可,豆建民. 经济集聚的节能减排效应:理论与中国经验[J]. 管理世界, 2019, 35(1): 36-60.

[10]陆铭,冯皓. 集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究[J]. 世界经济, 2014(7): 86-114.

[11]李斌,赵新华. 经济结构、技术进步、国际贸易与环境污染——基于中国工业行业数据的分析[J]. 财经研究, 2011, 37(4): 1-9.

[12]郭国庆,钱明辉,张平淡. 我国工业二氧化硫污染排放强度的因素分解[J]. 中国软科学, 2013(12): 138-147.

[13]许政,陈钊,陆铭. 中国城市体系的“中心-外围模式”[J]. 世界经济, 2010(7): 144-160.

[14]张虎,韩爱华.中国城市制造业与生产性服务业规模分布的空间特征研究[J].数量经济技术经济研究, 2018,35(9):96-109.

[15]原倩. 城市群是否能够促进城市发展[J]. 世界经济, 2016, 39(9): 99-123.

[16]魏后凯. 大都市区新型产业分工与冲突管理——基于产业链分工的视角[J]. 中国工业经济, 2007(2): 30-36.

[17]赵勇,白永秀. 中国城市群功能分工测度与分析[J]. 中国工业经济, 2012(11): 18-30.

[18]COPELAND B R, TAYLOR M S. Trade, growth, and the environment[J]. Journal of economic literature, 2004, 42(1): 7-71.

[19]沈坤荣,金刚,方娴. 环境规制引起了污染就近转移吗?[J]. 经济研究, 2017, 52(5): 44-59.

[20]金刚,沈坤荣. 以邻为壑还是以邻为伴?——环境规制执行互动与城市生产率增长[J]. 管理世界, 2018, 34(12): 43-55.

[21]ROSENBAUM P R, RUBIN D B. Reducing bias in observational studies using subclassification on the propensity score[J]. Journal of the American Statistical Association, 1984, 79:516-524.

[22]石大千,丁海,卫平,等. 智慧城市建设能否降低环境污染[J]. 中国工业经济, 2018(6):117-135.

[23]张可. 区域一体化有利于减排吗?[J]. 金融研究, 2018(1): 67-83.

[24]范子英,赵仁杰. 法治强化能够促进污染治理吗?——来自环保法庭设立的证据[J]. 经济研究, 2019,54(3):21-37.

[25]杨子晖,田磊. “污染天堂”假说与影响因素的中国省际研究[J]. 世界经济, 2017,40(5): 148-172.

[26]王丽,邓羽,牛文元. 城市群的界定与识别研究[J]. 地理学报, 2013, 68(8): 1059-1070.

[27]李永友,沈坤荣.我国污染控制政策的减排效果——基于省际工业污染数据的实证分析[J].管理世界,2008(7):7-17.

Study on pollution heterogeneity of urban agglomeration in Yangtze River Delta

LU Hong-you ZHANG Ben

(School of Economics and Management, Wuhan University, Wuhan Hubei 430072, China)

Abstract As the highest form of spatial organization of urban development, urban agglomeration can be regarded as the main body of new urbanization, as well as a new growth pole to promote regional economic development. Along with the negative externality of economic growth, the construction of urban groups has also led to the increasing differentiation of environmental pollution. In accordance with the panel data of 268 cities in China from 2003 to 2017, this paper regards the official issuance of The Regional Planning of Yangtze River Delta by the National Development and Reform Commission in 2010 as a quasi-natural experiment, to further upgrade the construction of urban clusters in the Yangtze River Delta. With the comprehensive application of propensity score matching and Different in Different (PSM-DID), the impact of the 2010 Planning on environmental pollution was evaluated in the central and outlying cities of the Yangtze River Delta. The results illustrated that after the promulgation of the Planning in 2010, a similar ‘central-peripheral development model has been admittedly shown in the Yangtze River Delta, with the environmental pollution gradually shifted accordingly. Specifically, it has resulted in a fall of the level of environmental pollution in the central cities, while a rise of that in peripheral ones, as well as the overall level to increase slightly. Moreover, the further mechanism test indicates that the construction of urban agglomeration promotes the industrial adjustment. The secondary industry is exported to the peripheral cities with a low degree of environmental regulation and backward technology, while the tertiary industry is just the opposite, thus giving rise to the difference of the change of environmental pollution between the central and peripheral cities. Therefore, this study concludes that the construction of urban clusters should adhere to the overall situation, with an integrated manner and planning to promote rational adjustment of the industrial structure of urban agglomeration, thereby realizing a shared development. On the one hand, the central cities should play its own radiative role in order to drive the peripheral cities to carry out technological innovation. On the other hand, the peripheral ones are supposed to strictly abide by the environmental bottom line and stimulating the learning effect. In addition, it is necessary to strengthen the industrial cooperation between the central and peripheral cities, and to force the joint prevention and management of pollution, so as to achieve the Pareto improvement of the environment.

Key words urban agglomeration; industrial restructuring; pollution transfer; central-peripheral development model;environmental regulation

收稿日期:2019-10-24 修回日期:2020-05-02

作者簡介:卢洪友,博士,教授,博导,主要研究方向为环境公共经济学。E-mail:00007377@whu.edu.cn。

通信作者:张奔,硕士生,主要研究方向为环境公共经济学。E-mail:benny114@whu.edu.cn。

基金项目:国家社科基金重大项目“建构基于生态文明建设的财政体制研究”(批准号:15ZDB158);国家自然科学基金面上项目“中国财政分配的居民收入分配效应测度及矫正机制研究”(批准号:71573194)。