中外设计教育比较与新时代创新设计教育跨学科模式的研究

2020-09-10张家瑞

张家瑞

摘要:通过中外设计教育的比较研究,国内设计教育需认真分析和探索中国目前设计教育现状,做好设计人才培养方式的规划,将设计与科学、人文、美学结合,并以此探索艺术设计教育走向创新设计跨学科教育模式的转变,更好地培养出创新型和复合型设计人才,使目前的设计教育顺应新时代的需要,更加符合21世纪对设计人才的挑战和战略。

关键词:高等设计教育的现状;三大构成;创新设计教育;跨学科模式

Abstract: Through a comparative study of Chinese and foreign design education, domestic design education needs to carefully analyze and explore the current status of design education in China, plan for the training model of design talents, and combine design with science, humanities, and aesthetics, so as to explore the transformation of art design education towards the innovative design interdisciplinary education mode, and better cultivate innovative and compound design talents, make the current design education meet the needs of the new era, and more in line with the challenges and strategies for design talents in the 21st century.

Keywords: The current situation of higher design education; three components; innovative design education; interdisciplinary model

一、中外设计的解释与关系

“设计”有两种不同的解释,但性质相同,如中文“设计”解释为设想与计划,在《辞海》里,详细对“设”字的解释为谋划一说,因此,中国人的设计思想对内在的意蕴、气韵等有深刻体会,而西方人的设计思想对外在的抽象几何体理性解析深有体会。

设计是人的设想通过合理的规划、周密的计划方式等传达出来的过程,其本质是通过设计手段来解决问题。中国古代早有“工欲善其事,必先利其器”的设计思想之一,那么中国设计讲究“事物”,“事”在先,“物”在后,“物”是有力的工具,是为了实现“目的”,因此技术、造型都是实现“目的”的手段,而“目的”就是“事”,所以“创造”是“人”与“物”之间的相互平衡关系,“人、事、物”构成重要的关系,“事”可以被引导去发现“物”的复杂性,也是“事“的复杂性所导致的[1]。因此,设计是生产关系,也是关系的重组、分解和调整的学科。

二、中外设计教育对比分析与研究

(一)中外设计教育体系对比分析

由于國外人口、区域、文化、教育等的差异,不同的国家和地区难以形成统一的设计教学概论与教育体系。因此,我国可以通过参考和借鉴国外的设计教育经验,更好地“以比促进”和“以建促全”来完善我国设计教育体系。这样既可以优化我国现有的设计教育模式,又可以适应我国的基本国情,真正地实现创新设计教育的跨学科交融和国际化。如表1所示,中外设计教育体系的差异如下:

从中外设计教育体系对比分析来看,大致如下:

1.意大利设计的产品和手工艺制品历史较悠久,以精工细作、品质至上的特点享誉全球,有着众多国际品牌的意大利创造性的把艺术和产品通过“技艺”巧妙结合到一起。因此,意大利创意设计产业和艺术设计教育的成功,是以人文历史和艺术沉淀为基石,数百年来树立的手工艺人的“工匠”精神则是意大利文化的精髓[2]。意大利艺术设计学科的人才培养方案,注重学生个性化、差异化的培养。教学内容主要由三块组成:第一是公共课程,是本专业学生所必修的课程;第二是工作室教学课程;第三是论文指导、毕业设计。从专业课程数量来看,虽然只有20门左右,但每门课都是“产学研”的精品课。理论课、实践课(工作室交流、制作作品)、跨学科团队合作的培养,基本具备跨学科的交融。

2.受德国包豪斯的影响和自身的发展,美国具有灵活的现代设计教育体制。美国联邦政府没有设立统一的管理艺术教育的机构,是由美国各个州自行管理,因此各个美国高校的设计教育自成体系,同时鼓励各个专业发展自己的特色。美国设计教育自主性较高,其灵活的设计教育体制主要体现在三个方面:第一是开放的教学模式;第二是因地适宜的设计教育体制;第三是在美国本土的设计高等教育学分大致互相认可。可以看出美国设计教育避免了出现同质化的设计教育体系现象,呈现出“百花齐放”的设计教育模式[3]。从专业课程数量来看,美国高校设计课程总共60门课程左右,由学生根据兴趣自由选择课程,包括必修课、选修课、工作室课程等,因此美国设计教育课程较为新潮,跨学科模式交融、设计课程较前沿。

3.日本设计近年来非常受欢迎,主要是两个方面原因:第一是其地理位置的特殊性。根据日本历史原因,二战后日本的设计风格经过照搬、模仿、借鉴、创新形成独具特色的设计风格。第二是由于其文化的兼容性[4]。日本设计的发展建立在借鉴古代中国和现代西方经验的基础上。如,文化和文字借鉴于中国,工程技术借鉴于德国,现代科技借鉴于美国,将其他国家的优势结合起来,再进行本民族的融会贯通,从而形成既先进又具有本土性的文化与设计。日本国内外两类市场分别建立了相应的设计体制,因而也将双轨并行的理念、制度原则贯彻其中。可以看出日本设计具有浓厚的民族色彩,对日本传统因素沿用较多,对建筑、产品、图案进行重点保护和修复;另外一种是将传统与现代结合的设计手段。日本设计具有现代化和国际化的享誉,是开创了东方设计美学的国家之一。从专业课程设置来看,主要有六个方面:一是日本对美术与设计教育很重视;二是日本教师特别重视动手与创造能力的培养;三是注重团队精神;四是日本重视家庭、学校和企业的紧密联系;五是人才选拔的方式重视综合性考察;六是培养手段倡导学生独自思考、提出和解决问题。

4.中国设计教育大多数是引进国外设计教育的课程,但大多数课程较单一,师资团队较少,理论课不重视,实践能力较差等,但近年来,中国设计教育受“一带一路”走向国际的政策影响下,开展了设计与跨学科交融的发展[5]。如江南大学设计学院开设“设计遗产传承与再生”、同济大学设计创意学院开设“可持续设计与创新”、华东师范大学设计学院与光明集团联合成立“食品与设计学院”计划等。除了设计院校之外,社会上设计培训班在国内也如火如荼。但大致来看,国内设计教育理论课、实践课、工作室制协同处于不充分、不平衡、不全面的现状。中国是五千年文明的大国,具有源远流长、千姿百态、底蕴深厚的艺术文化特点,由于中国历史、教育、经济、地理、多民族、文化等因素,对文理科过度重视,对美术和设计教育不重视,导致近年来中国出现大量的“美盲”。尤其是对建筑、产品、平面大多数还处于模仿阶段,创新力度不够,美学价值不高,很难形成战略性产业。因此从历史来看,中国设计历史较悠久,如《营造法式》《考工记》《梓人遗制》和《天工开物》等中国古代设计思想和造物原则是中华民族智慧结晶中重要组成部分之一。建立完善具有中国特色的本土化设计教育,必须了解本土化人文历史、美学思想、结构方法、地域特色、多民族文化、工匠精神,遵循“尊重传统,批判继承,再生创新”原则,制定中国新时代设计教育体系,使之具备国际化、本土化、精细化优势,形成中国特色的设计观和设计美学,才能在全球设计教育中建立真正的中国设计与制造的人才培养需求。

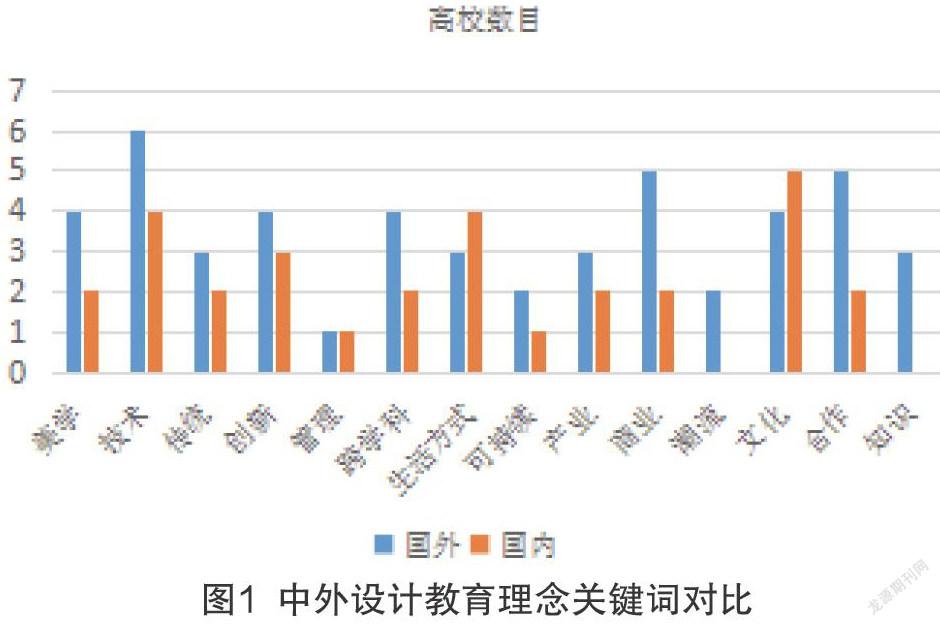

(二)中外设计教育理念对比

通过中外设计教育教学设置理念、毕业设计主题、设计比赛主题数据统计,可以从中看出一些关键词映射设计教育理念推行的指导作用。如图1所示,中外设计教育中的关键词出现频率的归纳和总结并进行等量对比的结果。在国外部分可以看出美学、技术、传统、创新、跨学科、可持续、产业、商业、潮流、合作、知识出现频率相对较高。但国内部分只有管理、生活方式、文化相对比较突出。因此可以判断出国内设计教育整体上较落后,尤其国内创新设计教育跨学科模式与国外相比较差距明显。

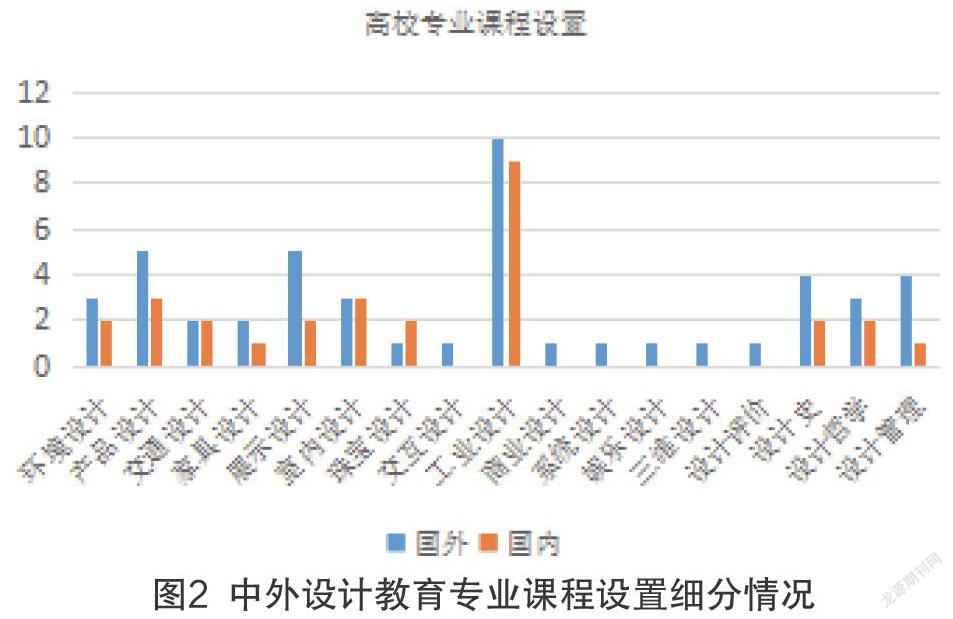

(三)中外设计教育专业课程设置对比

如图2所示,可以看出关于设计专业在国内一直存在争议和分歧,有些设计专业的概念和性质混淆不清。如国内大多数工业设计专业设置在理工类院校,而国外大多数工业设计设置在艺术设计院校。国外设计专业设置比较细化,而国内设计专业设置相对单一。

从跨学科交融角度来看,国外和国内设计跨学科成果相差较大,尤其是国外设计跨学科交融领域使得设计内涵外延和扩大,更加赋予多元性、探索性、丰富性。而国内设计与跨学科交融课程较少,主要原因如下:

第一、国内设计教育体制历程较晚、落后和不完善,教育理念的贯彻力和执行力受限。

第二、大多数高校设置跨学科课程较少或者很片面,协同力和认识力度不够。

第三、国内设计教育大多模仿国外设计学术潮流,处于被动状态。

第四、国内设计教育考试选拔制度存在混淆、不合理、不全面,比如高考美术與设计招生混同考试问题。

第五、国内设计与跨学科人才培养模式较单一、自学力度和创新力度不够。

三、新时代创新设计教育跨学科模式的研究

(一)中国高等艺术设计教育的历史发展

我国具有悠久的文化传统,其中包括建筑、图案、各种手工产品等,灿烂的文明影响了整个亚洲,但由于历史的原因,日本图案教育引进传入近代中国,经过中国图案教育的发展,到20世纪,中国艺术设计教育者开始对设计教育不断地实践和探索研究发展,我国图案教育的体系和框架从此被确定建立起来。图案教育对我国民族文化和实业有着重要的意义,它吸收了外国艺术设计教育的知识和宝贵的经验。在20世纪50年代,由于社会的发展,图案教育已不能满足社会的需求,因此图案教育被工艺美术教育代替,但其本质和内容是不变的,总体而言,是被工艺美术教育所传承。

当工艺美术发展到一定的程度时,加上客观原因因素,导致工艺美术教育脱离了当今创新社会的需求,工艺美术教育的意义被创新客观因素超越,因此我国艺术设计教育再次从日本和香港地区引进了“三大构成”的设计学科。其“三大构成”分别是“平面构成、立体构成、色彩构成”,最早日本是受包豪斯设计所影响的,包豪斯设计学院包括图形学、模型学和色彩学等的设计教育理念传入日本后,经过日本学习总结和设计实践,形成系统的“三大构成”设计教育学科。因此,“三大构成’传入中国,为中国从工艺美术教育发展到艺术设计教育的转变具有重要的意义。“三大构成”改变了中国传统绘画基础、图案、工艺美术创作等设计课程要素。

20世纪80年代中期,互联网悄然发展,数字艺术设计教育已成为新兴的趋势。伴随着中国社会经济高速发展,科技水平也在突飞猛进的进步,因此,随着大数据时代的到来,中国艺术设计教育也进入了大数据时代阶段,出现计算机和网络等新媒体,软件和硬件水平提高,设计领域广泛投入了软件开发运用,使用计算机软件成为设计制作的重要手段,能够把设计草图、建模、效果图、制图等都以计算机设计完成。从图案教育到大数据设计教育的发展日趋成熟,为中国艺术设计教育带来了更多的变革和挑战[6]。

未来几年,我国艺术设计教育在艺术、技术、人文知识教育方面仍需亟待加强,这在强调创新创造的今天,如何使我国艺术设计教育转变为创新设计教育的跨学科模式,就更具有现实和深远的意义。

(二)中国高等艺术设计教育的现状与分析

根据2019年全国教育事业发展统计公报统计情况来看,截至2019年年底,全国高等学校共计2663所,在校大学生人数为21733人,在26所高校里已有1000余所高校设立设计类专业。总体来看,全国大学生在高校中学习设计类专业所占比例逐渐增大,因此,设计类专业已成为当今社会创新创造的重要专业,是我国创新创造、发展经济、扩大市场、产品升级和加强文化竞争力的重要手段[7]。

长期以来,许多考生参加美术与设计类高考已成为高校美术与设计类的固定招生模式,但这也出现各种各样的弊端,有以下三种情况:

第一,有很多文化课成绩较差的考生,大多数都在高考前临时抱佛脚,找几所美术培训班突击学习几个月绘画,来参加美术与设计类高考进入高等学校学习艺术设计类专业。

第二,从学生和家长角度来看,大多数以为学习艺术设计类就业前景良好和选择方向较多,多数家长在传统观念和跟风的影响下,在孩子毫无设计天赋和兴趣情况下,逼迫和劝说孩子去选择学习艺术设计类专业,导致大学四年没有足够的学习动力,不具备足够的艺术创意思维和创造力。

第三,美术与设计类高考招生模式也存在一些不合理、不全面、不科学的情况。美术考试考三个方面,如素描、色彩、速写。而设计考试很多高校也和美术考试同科同目或略有不同,如素描、色彩、设计命题或装饰等,导致很多人以为设计和美术没有区别。美术与设计千丝万缕,但有区别,美术是艺术家自我表现的精神方式,通过艺术的自我精神用各种手段来展示作品,而设计是通过想法创意和设计手段来解决实际问题。由此可见,设计教育和美术教育大有区别,美术教育注重形象思维,而设计教育注重逻辑思维与形象思维的结合。

在长期教学方面,设计教育课程体系缺少科学化、标准化和人文化,设计课程设置不够系统全面,涉及相关跨学科知识较少,导致学生设计以外知识匮乏,缺少跨学科协同创新能力,设计总体性专业知识和技能不强。

用这种设计教育方法培养出来的设计专业学生,普遍存在“自己出题、自己解决、自己评分和自我陶醉”的设计创作模式,缺少“实际出题、合作解决、客观评分、落实生产”的设计创新模式。传统设计教育培养模式下,导致学生不能运用自己所学综合设计专业知识来解决实际问题。而现实社会,设计需要为人服务,需要我们运用创意思维和设计手段来给出满意的解决方案,而不是喊空话。现实问题需要设计者去了解和认识、发现问题、分析问题、解决问题、科学评估并转换落实设计成果。

(三)对新时代创新设计教育的跨学科模式思考

“创新”一词是包含了“创新思维能力”和“创新实践能力”两层意思。“创新思维能力”是通过所学知识和思维变化方式,用创造性方式來完成预想规划,而“创新实践能力”是通过预想规划和综合实践方法,用创造性手段和技术来完成创新实践。两者都需要具备搜集、发现、分析、处理、解决和评估问题能力,它们都是借鉴前人的想法和实践,大胆走出前所未有的想法和实践。因此,“创新”具备独立性和创造性品质。

18世纪英国第一次工业革命由手工生产转换为机器生产,促使“设计”成为独立的行业和学科。在1969年,美国学者西蒙首次提出“设计科学”的概念,所指设计哲学和设计方法学综合,也就是说,艺术设计必须与跨学科相伴生。借鉴伦敦艺术大学和美国大多数设计学院的设计跨学科模式,普遍认为,通过资源重组,将设计与相邻跨学科之间进行优势互补,交叉运行;在研究方法上不断地移植、渗透、转换、重组、分解和改造等,就会一定程度上引起材料、设计形式和设计方式发生改变,产生四大新需求方式,如新的科学技术、新的人文观念、新的生活方式、新的社会需求。

设计产业从农耕文明、工业文明、高速信息文明之后,设计产业被推到创新设计的阶段。我国高校设计教育在教育理念、教育制度、教育观念、教学方法以及人才培养方式与国际接轨较少。因此,从新时代创新设计教育培养复合型人才实际需求出发,培养符合新时代国家创新型驱动发展的设计人才,更符合设计教育的本质。

因此,新时代创新设计教育复合型人才培养的思考与建议如下:

第一、新时代创新设计教育跨学科模式的设计教育理念和价值观的重新定义。美国著名设计师普洛斯认为:“设计教育的目的不是造就设计人员,而是解放他们,帮助即将成为设计人员的人们发现和认识本身,为他们提供可以自由发挥想象力和创造力的时空,帮助他们发掘自身的聪明才智,并提供完善自我的机会”。因此,在高速信息时代下,正确引导学生认识多元化、新趋势、新知识、新文化和新技术的重要,高校设计教育应该培养学生的问题意识、发现问题和解决问题的能力,帮助学生在行为、思考、学习上构建系统性设计思维和方法,培养学生自主学习的方法成为新时代创新设计教育跨学科模式的基本目标。

第二、探索新时代创新设计教育跨学科模式“实践型”的教学方法。从设计的本质来看,设计就是一个探索问题、提出问题、分析问题、解决问题的系统性实践过程。在设计过程中,实践离不开创新,创新更离不开实践。因此,设计实践要深入跨学科领域,了解生产流程、技术工艺、市场营销、品牌管理等相关学科知识,培养学生的创新思维和实践动手能力的系统性作用。由此,创新思维和实践动手能力是高校设计教育改革的关键问题。

第三、构建新时代创新设计教育跨学科模式的知识结构和教学平台。从设计造物本质来看,“设计+”教学平台是让高校设计专业通过跨学科平台协同教学,同时用跨学科专业知识进行创新设计。

第四、构建“产学研”的创新综合教学平台。面向企业输送复合型设计人才是设计教育真正的成果,提高设计人才迅速适应企业与市场的挑战。因此,设计院校必须深入了解企业、挖掘地方的特色文化和优势资源进行研究、分析、解决。构建“产学研”创新综合教学平台是新时代创新设计教育跨学科模式与产业互动发展的一种主动自觉创新的活动模式。

四、对创新设计教育的跨学科模式解决与建议

作者曾于2015年去美国普瑞特(Pratt)艺术学院交流学习,期间结合对美国哈佛大学、麻省理工学院(MIT)的设计类院系的参观、调研,并加以分析和比较,感悟到普瑞特(Pratt)艺术学院等美国设计类院校比较注重跨学科实验教学,实验室和实验设备相当齐全。诸如喷绘、染织、金工、木工、金属铸造、玻璃陶瓷等实验室,多数实验室都配备先进的设施器材和专门的指导人员,学生在老师初次指导下就能跨学科使用,没有专业限制。设计类学生跨专业的实验十分有利于培养学生的跨界思考能力和创意思维,给学生的创作提供了更多选择和可能性,也充分体现了艺术与技术的统一。美国多元化的社会环境和自由的生活气息,学生无论在课程选择还是设计方法选择上都体现出很大的跨学科自由性,学生的设计方式更加自由和多样化。总体感悟到,美国高校的设计教育提倡创意、实用性能与商业性的结合,强调高新科技对设计的支撑作用与跨学科的创新思维及商业化的考虑。

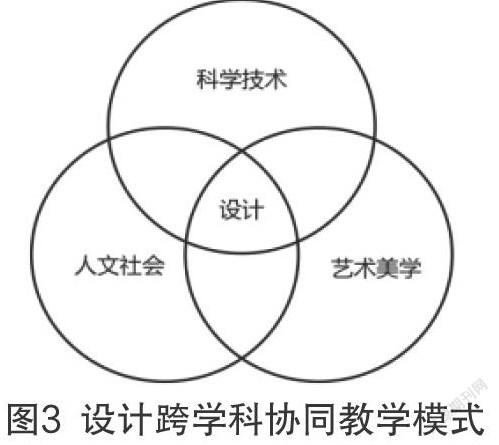

艺术设计从单一化到创意设计多元化已成为设计发展趋势,根据相关跨学科课题,实现设计与跨学科相关专业和跨界学科的合作与融合,才能系统性解决复杂问题。因此创意设计学科是在科学技术、人文社会和艺术基础上的交叉综合学科。

(一)跨学科协同教学模式的研究

美国密根斯大学在2005年发表了《关于跨学科学习与协同教学的研究报告》,报告内容大致为积极推进本科跨学科协同教学的广泛深入开展,由不同学科的教师组成教学团队,共同完成对设计专业讲授跨学科课程。设计跨学科学习和协同教学相结合的教学模式,能够培养学生运用多学科知识思考问题的能力,能够发挥教师的专长并整合教师的整体知识资源,提升创新教学质量。

设计依据跨学科合作平台,整合教育资源,开展协同教学与跨学科平台学习,不同学科领域的教师队伍和学生进行有效合作与课程教学,设计教育更应该开展跨学科平台学习和协同合作,设计学的跨学科模式应该是设计学科的主流发展方向。艺术设计学科为适应当今社会创新发展需求,唯有设计跨学科才能够打破艺术设计的单一学科视角,为设计学科增加多视角和多元化协同创新思维。

如图3所示,设计跨学科协同教学模式可以分成三大模块,如科学技术、人文社会、艺术美学,与设计学科形成交叉跨学科模式,如技术工程与设计、人文社会与设计、艺术设计。根据设计课题由设计学院与相关跨学科的学院等教师与学生共同组成课题组,从学科历史、社会(现象、观念、习俗)问题、市场调研分析、社会人群分析、心理分析与研究、设计定位、开发设计、工程技术分析和市场营销管理等全过程,可集合所有学科集成研究机构,致力于用跨学科合作平台的方式去解决一些复杂的问题,鼓励各个学科相互交叉合作,让设计以跨学科的视角来解决问题,以创新思维的角度来提供新概念、新问题、新方法、新解决方式。同时,各学科学生们可以交叉超越自身的专业,利用学科之间的差异、思路、沟通、方法作为一种创意引擎,利用创意想法和方式,来攻坚克难、突破难题。由此,创意想法是设计创新团队里不可缺少的部分。跨学科合作平台可以促进设计团队彼此之间相互合作、激发灵感、超越单一学科想法和知识,能够使团队中学生摆脱现实思维的束缚,打破学科间壁垒,形成彼此互通的创意思维与方法,制定出创新设计方案。根据设计课题需要,可以选择性拓展,由相关跨学科课程教授来授课,课程的目的是让学生在社会新动态中获取新知识、新方法和新观点,进而帮助解决团队遇到一些困难或疑惑。同时,还鼓励设计团队中学生意识到开拓跨学科思维及创新的重要性,通过“创新合作、跨学科教育、学习与设计”,构成一种良性设计循环模式。

(二)跨学科协同教学课程设置设想

如表2所示,设计跨学科协同教学课程应该设置成第1周到第10周单元课程,第1周课程内容如1~2小时快速介绍设计与跨学科课程,其余可编组组成跨学科团队,共同讨论选题和确定研究方向。第2周到第4周课程内容如团队进行调研,确定方案,其余可由跨学科相关教师进行点评和建议,第5周到第9周课程内容如团队开始实施方案、规划设计、建模、实物等,第10周课程内容如团队小组开始展示作品,介绍作品的思路和过程。

1~2小时快速介绍设计与跨学科课程。可进行编组组成跨学科团队、共同讨论选题、确定研究方向 课程内容如团队进行调研,确定方案,其余可由跨学科相关教师进行点评和建议 团队开始实施方案、规划设计、建模、实物等 课程内容如团队小组开始展示作品,介绍作品的思路和过程。

五、创新设计教育的未来趋势

21世纪中国社会需要大量具备高尖专业、高素质、高水平的复合型人才,设计教育应培养学生成为创新、协同、能力、开放、潜力的复合型人才,能运用自身的知识结构去发现问题、分析问题、归纳问题、解决问题、科学评估的能力,同时还需具备咨询、研究、协调、创新、重新整合的能力,并在此基础上以人为本、人文关怀,才能促进社会经济产业健康合理的发展。如何确立、怎样展开和落实设计教育专业的理念和标准是设计教育工作不可绕开的重要课题。在我国高质量创新发展的今天,大多数高校的设计教育依然滞后于产业发展的社会需要,设计专业还存在单一课程教学体系、脱离设计实践等诟病,创新设计观念不强,设计专业教学中没有完全摆脱西方工艺美术设计教育和装饰艺术形式等,不利于创新设计教育的发展。创新设计是作为一门综合横向型交叉学科,需要跨学科共同合作。要实现产品设计创意的设计思维,设计就必须要科技、人文与艺术的多维度融合,让艺术设计提升科技价值,让艺术设计体现人文精髓。

中国设计教育,受西方以及日本设计教育理论及教学的影响已有十几年的发展,但我们对西方和日本设计教育一直缺乏系统的了解和认识,于是过去我们的设计作品“生搬硬套”“模仿抄襲”等怪象频频发生,这在我国当前讲求高质量发展、创新创造的今天,非常不利于中国设计教育的健康发展。因此,中国的现代设计教育应以西方及日本设计教育为鉴,必须走“借鉴、评价、创新”的本土化跨学科设计教育道路。

英国前首相撒切尔夫人提出“工业设计对英国重要性甚至超过英国的政府”,美国和国际企业界都提出了“设计就是经济效益”和“设计,在创造人类的明天”的口号,表明设计已成为世界各国发展经济、智能创造、提升产品升级的重要战略手段。因此,中国要实现2025年“中国智造”,必须拿出中国设计方案,为人类命运共同体做出贡献,那么中国由“艺术设计单一学科”教育,走向“创新设计跨学科”教育是重要的历史选择[8]。

参考文献:

[1]邹其昌.设计学研究[M].人民出版社, 2014.

[2]孙超.意大利艺术设计教育教学体系的启示与思考——以佛罗伦萨大学与POLIMODA时尚学院为例[J].邢台职业技术学院学报, 2018,v.35,No.135(03):41-46.

[3]王正刚.论当代高校艺术设计教育的发展模式[J].宿州学院学报, 2010(07):101-104+116.

[4]刘晶晶.关于日本设计和设计教育的亲历与恳谈[J].装饰, 2015(12):36-44.

[5]秦菊英.二十世纪中国艺术设计教育史[M].浙江大学出版社, 2013.

[6]张焘.对“艺术设计”教育体系、培养模式与教学框架的思考[J].无锡教育学院学报, 2008(3):6-9.

[7]张智昊.论中国高等艺术设计教育现状[J].教育探索.2007(02):50-51.

[8]卢建洲.中英设计教育比较及其对我国设计基础教育的几点启示[J].湖北美术学院学报, 2018.