康德道德哲学视域下《失明症漫记》的善恶谱系

2020-09-10王洪智

王洪智

摘 要: 本文以康德道德哲学为理论基点,对葡萄牙作家若泽·萨拉马戈的《失明症漫记》进行结构主义式解读,将小说情节置入一个以善恶为内容,主动和从动为形式的道德参照系之中,并指出其在叙事系列中与康德道德哲学的契合或冲突,最后将小说深层意旨归为两个问题:人类道德建成的可能性条件在于何处?人类会从必然王国走向自由王国还是只会在中间阶段徘徊?通过對比康德理论和小说思想后得出结论:道德的建成一方面是可能的,即实现至善是可能的,其条件在于康德所提出的实践理性三大悬设;另一方面又不可能,原因在于自由本身也会导致恶。但总而言之,人性和道德将在历史的发展中不断从“自然法则”走向“目的国”,从而实现至善。

关键词: 失明症漫记;康德;道德哲学;理性;善恶

中图分类号: I106 文献标识码: A 文章编号: 2096-8264(2020)03-0054-06

葡萄牙作家萨拉马戈的《失明症漫记》描述了这样一个故事:西方国家某城市部分居民突患“失明症”,且呈火速传染蔓延之势。政府在惊恐中将失明的男男女女关进了废弃的疯人院,以期在隔离中令患者自行消失。失明者在恐慌与无助中度日如年,苦不堪言。一伙盲人强盗入院后以武力垄断了食品的分配权,更惨无人道地强迫女盲人前去“服淫役”。而在一位唯一的明眼人(女主角)的带领下,盲人们经过斗争消灭了强盗并逃出了疯人院,去外面的世界艰难地进行下一场噩梦之旅,一场寻求复归人性的长途旅行。最终失明症突然消失,但人们眼前的世界,所谓的人类社会,已是一片狼藉。严格说来,这部作品并非一部真切描写现实瘟疫情形的小说,“失明症”本身也不在真正的瘟疫范畴之内,然而其中的整体隐喻对人类社会道德建设的启示意义绝对是不可忽视的。

康德作为西方哲学史上承前启后的大师,建立了一套批判哲学的思想体系,其中从《道德形而上学基础》到《实践理性批判》则构成一个完整的道德哲学系统,并至今都在影响着后世人类社会关于人性与道德的思考。阅读《失明症漫记》的过程中,能够在相当程度上发现康德道德哲学的影子,因此以其道德哲学来研究解读《失明症漫记》,一方面能够充分从作家和作品本身的问题意识出发,另一方面又能为读者提供一个恰如其分的理论视角去重新审视文本,在此过程中二者相辅相成,互为一体。

一、康德道德哲学概述

康德哲学是一套极富逻辑性的系统,其中他的道德哲学思想,主要体现在《道德形而上学基础》和《实践理性批判》中。在前者当中康德将全书分为了三章,分别是:“从普通的道德理性知识向哲学的道德理性知识过渡;从通俗的道德哲学向道德形而上学过渡;从道德形而上学向实践理性批判过渡”。其中四个层次之间则是这样过渡的:通俗道德哲学将普通道德理性知识中“出于义务”的行动作为真正的道德命题抽取出来;而道德形而上学则把通俗道德哲学中出于义务的动机归结为意志的先天形式法则;这一法则作为意志的先天的普遍立法原则如何可能,则留到了《实践理性批判》中进行论述。

(一)从世俗道德经验开始

在日常道德现象中,康德发现:人们在作道德判断时并不以行为的结果为准绳,更多则会审视其动机。总结后他认为真正的道德应该是“为道德而道德”,是不夹杂其他利益目的的。康德举了不要骗人、不要自杀、发展自己的才能和帮助别人这四个世俗道德规范来证明这一点。比如就“帮助别人”这一条来说,一般来说只有在不求任何现实回报时,才能引起人们真正的敬重,否则就与某种意义上的商业交易无差。

(二)上升到道德形而上学

根据一系列通俗道德规范,康德继续向上追问它们的普遍性原则,并将其以一种命令形式描述出来:“要只按照你同时也能够愿意它成为一条普遍法则的那个准则而行动。”这一命令又被康德继续阐释为三条派生命令,在这三条命令下,他又将第一节中的四个世俗道德的例子进行了三次变体来对其加以说明。第一条派生命令形式是:“使你的行为准则成为一条自然法则。”即把个人的行为准则普遍化,看会导致总体上怎样的后果,如果自我取消则是非道德的,反之则是道德的。这是从行为的结果和逻辑一贯性来看的,举例来说,如果把自杀作为行为准则,那所有人都自杀,就再不会有自杀存在了。第二条则是:“以人为目的而不是当作手段。”康德认为一切主观目的都是可变的、偶然的,只有客观目的才能作为普遍必然的目的,从而成为道德的唯一目的,而这只能是:生发所有主观目的的人本身,即“人格”。所以真正的道德都应把人当作最终目的,尊重其他任何人的人性和人格。第三条则是:“作为普遍立法意志的每个有理性的存在者的意志。” 这就是作为最高的道德律的表达——自律,每个人的意志都自我立法,自我遵守,而不受制于自然法则或他人的教导(即他律)。

(三)以《实践理性批判》为终点

在《实践理性批判》中,康德认为自由是作为道德律的前提和依据而存在的。他首先阐明实践理性本身是实践的,它直接提供实践的法则——基于自由的道德律就足以成为意志的规定根据,它以行为准则的适合于普遍立法的形式规定意志,是定言的绝对命令,核心是意志自律;其次,善恶是实践理性的对象,它们不就行为的现实对象、目的或结果来说,而是看意志的准则是否与道德律一致;再次,在感性世界中,道德实践的唯一动机是对道德法则的敬重感;最后,实践理性的最终对象就是道德和幸福相统一的“至善”,而要达到它,就需要在形而上的层面悬设灵魂不朽、自由意志和上帝存有这三个前提。

统而言之,康德道德哲学体系的思路相当清晰,即先从现实经验中的道德知识提升到形而上学的基础上进行一番批判的研究,将道德的本质以高度形式法则化规定下来,为一切道德行为建立基准,之后才再下降到现实生活中去指导具体的实践活动。

二、《失明症漫记》中的道德谱系

(一)道德参照系的建立

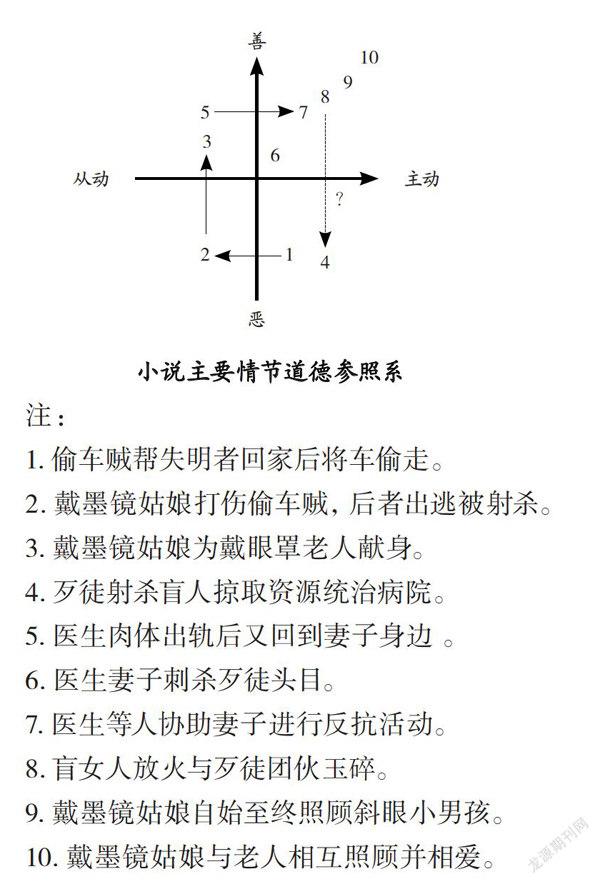

小说的重点情节可划分为因果形式和道德内容两个部分。其中,前者表现为主动和从动:主动意味着处于故事原因链条的顶端,是小说之后一系列其他情节的原因,从动意味着处于后端,总是某个原因的结果;而后者则直接分为善和恶。以因果形式为X轴,道德内容为Y轴,建立一个直角坐标系如下图所示:

参照系例图

需特别注意的是,此处善恶之区分仅是在普通道德理性知识的层面上来说的。而康德所谓的善则是纯粹理性概念,它没有经验世界的内容,非认识对象。康德指出,大自然给予了人类以理性,其作为一种应当给予人的意志以影响的能力,绝非是为满足人类本能的感性欲求而存在的,否则可想而知的是,兽性本能在这方面远比理性管用得多。那理性存在的目的只能是为了更高的理想——要求人实现对自己和他人的义务。义务的最终目的是人本身,形式上则是普遍立法的,而这些义务自身就包含着善良意志,它们都是道德律的体现。在康德看来,对于一切有理性的存在者,其行为和行为的意志在逻辑上不应自相矛盾或取消,而要成为每个意志的普遍法则,这才是有无道德的真正标准。因而建立此参照系的目的是将《失明症漫记》中的叙事系列以世俗道德标准划分出来,在这个基础之上再根据康德的标准来进行批判解读。

(二)主动的恶作为开端

小说开头,第一个人突然失明后,被一好心路人开着失明者的车送回了家,但此人随之将他的车偷走。世俗道德可以迅速地将偷车这个行为评价为恶。但要追问被判为恶的理由,则需根据康德的道德律来思考:“当某人的行为准则是想去偷别人的车时就去偷”,那么推而广之使其成为普遍法则,即每个人都可以去偷别人的车,而这样一来世界上也就没有什么车好偷了,因此这个行为准则在逻辑上就是自我取消的,它不可能成为普遍法则,从而没有道德价值。

故事发展到主角一伙人被关进病院后,宿舍播报政府通告:“在事先未获允许的情况下离开所在的建筑物意味着立刻被打死……如若发生火灾,消防人员皆不来救……”但同时又说:“政府完全意识到所负的责任……公民,同样担负起应负的责任,拋弃一切个人考虑……”小说中政府要求盲人们为大我牺牲小我,实则是为自私和冷漠而找的冠冕堂皇的说法。按康德的道德律定,可推出政府的行为准则是自我取消的:当其放弃一部分民众,让这些人履行义务、尽责牺牲,只是希求自己是例外。若这种成为普遍原则,每个人都希望别人遵守义务而自己除外,那么最终就没有人会遵守义务,这时情况就是一切人放弃一切人。当故事发展到高潮,一伙持械盲人歹徒进入病院开始残暴统治后,政府的态度则是:“如果他们自相残杀,那就更好了,留在这里的人会更少。”到这里时,小说暗示着道德文明的崩塌,病院中的盲人已经不再被当成人,这里一切都由兽性的本能来控制,人之所以为人的一切都被取消,取而代之的只有丛林法则。此时,康德道德哲学的前提——人的理性,也就被徹底取消。所以在这种情况下已经无所谓道德与否,当务之急则是恢复人的理性和尊严,所以作者紧接着就设计了医生妻子等人消灭歹徒团伙的情节。

纵观来看,在本小节中有一条清晰的脉络,那就是:从偷车贼,到放弃盲人的政府,再到凌虐盲人的歹徒,这些都分别作为之后一系列情节的开端和动因,其恶性程度越来越深的,人在不断走向“非人”。萨拉马戈在暗示的是:如果人们不断依赖感性和本能去进行道德选择,就会不断地取消理性和道德,以至于最终失去人性。简言之,恶的整体趋势是自毁的。

(三)从动的恶作为反思

偷车贼作为第二批失明者也被押入病院中后,凑巧又与第一个失明者分在同一宿舍,二人互相认出后,前者竟对后者拳脚相加,因为他让自己成了瞎子;而后,偷车贼欲猥亵戴墨镜姑娘,却被后者用高跟鞋扎进了大腿而有性命之虞;偷车贼为求生,只好不顾警告偷爬出病院,向大门冲去,结果被恐惧的士兵开枪打死。在这一系列因果链条中,能够看到的是:每个人对他人行为进行道德评判和应对时,都只在主观上注重其结果,并未考虑到他人的客观目的,更未尊重他人的人性,而是单方面地把他人看成了手段——让自己被害的手段。偷车贼并不考虑第一个失明者的意志——其并非因被偷了车才报复性地想传染偷车贼;戴墨镜的姑娘在已知病院中无医疗条件,却仍致人重伤并对此不愿承认和负责;军士仅因害怕自己被传染而无视将死之人的求救并将其射杀。这些都是不以理性而是以感性本能为主导的行为,而其结果则是明显的恶性循环。在康德理论中可由逻辑的矛盾律推出:如果一切人以一切人为手段,那么人就都只是手段而与物无差,人就无意义了;在萨拉马戈这里则被表现得更为直接:偷车贼最终惨死枪口,戴墨镜的姑娘一直承受着良心的煎熬,害怕感染的军士们也全都变成了瞎子——作者的道德价值观一览无余。

不仅如此,小说中第一个失明者在被帮助后却忌惮帮忙者,医生禁不住诱惑在妻子面前肉体出轨,盲人男性将女性送去服淫役……这些同样都是本不必要的恶,是处于原因链条后端的行为。但归根究底,它们都违背了以人格和人性为目的这一准则,并不因有原因事件和强迫力在先就减弱或抵消了恶的性质。然而正是因为它们都在一个完整的原因链条之中而不是两端,作者才有足够的空间去设置这些角色的反思进程。在书中自始至终贯穿着角色对自身行为的反思及忏悔,这自有深意所在:因为只有在对恶的一步步反思和摒弃之后,善才能逐渐凸显出其自身价值,促进向善,建立道德并救赎人性才会成为一种必然。

(四)从动的善作为过渡

重回开端,对偷车贼先帮忙后偷车这一行为,小说中却有这样一段描述:“后来偷汽车的那个人挺身而出主动帮助盲人的时候,并没有任何邪恶的企图,恰恰相反,他那样做完全是出于慷慨和利他主义的感情……只是到了盲人家附近他才自然而然地产生了那种念头。” 但康德指出,有很多人做好事是出于自己助人为乐的性格,悲悯的情感,或是利益的考虑,或是迫于环境不得不做,这些都不算作道德,只有出于义务而做的事才真正具有道德价值。换句话说,就是为做好事而做好事,为获道德而行道德,不求目的和回报。既然偷车贼在先能因慷慨和利他主义的感情去向盲人伸出援手,那么在后也就有可能因为对财产和金钱的感性贪图而偷车,他前后的行为和意志貌似并不一贯,但实质上都是建立在感性和现实目的基础上的。萨拉马戈在这里的描写看起来像是在刻意地淡化恶行,消隐善恶之间的距离,将道德选择的变化归于外在环境的变化,然实则是冷峻深刻的反讽——此善非善,所以才会有随后的恶行。仍需指明的是,之所以将这一情节归于从动的善一类,就是因为:无论是出自于主观世界还是客观世界的目的,都是在感性世界中的目的,所以随后人的行为就都是他律和从动的,不是人依靠理性和道德自律来主动选择的。

小说中之后仍有对偷车贼的一段叙述,那就是在他从病院出逃时,“良知出乎他意料地觉醒了,声色俱厉地斥责他竟然偷一个可怜的瞎子的汽车,我现在处于这种境地,他争辩说……不要再诡辩了,良知咕咕哝哝地说,该干什么就去干吧。”偷车贼甚至能与世俗所谓的良知不断争辩,这就说明良知看似是由个人内心生发的,但实际上却是作为外在于主体的规则表象而存在的,显然是一种被动的他律原则而不是自律,因此很难促使人在实践行为上做到一贯的善,从而这种道德就是非道德。康德说:“意志自律是一切道德律和与之相符合的义务的唯一原则:反之,任意的一切他律不仅根本不建立任何责任,而且反倒与责任的原则和意志的德性相对立。” 只有当人通过理性为自己立法,又由自己遵守,同时这条法则也是能够普遍立法的准则时,才是道德自律。进而言之,当谈到一个人良心发现的时候,其实是预设了他先前没有良心发现,即非善的;同时,每当好人做了坏事,坏人做了好事,善恶发生主观斗争时,世俗道德评判就会出现二律背反。所以,善只要还是从动的,他律的,不能保持一贯的,就始终有坠入恶的危险,仍不具有真正意义上的道德价值。简言之,这样的善绝不能作为道德建设的终点,而只能作为向至善的过渡。

(五)主动的善作为终点

小说中,由医生妻子带领的主角团之所以能脱离地狱般的境况,没有被腐蚀成非人,归根结底就是因为医生妻子的存在。也只有在医生妻子的一系列主动自发的善行那里,才最接近康德所认为的道德本质。除去这一角色,其他人则都有一个在从动的善或恶到主动的善之间的摇摆过程。总结下来,可通过坐标系对小说中主要情节行动进行一个大致的观照:

从小说情节发展顺序来看,其在坐标系中呈顺时针结构。小说则结束在第一象限中:此时主角团已在医生妻子的帮助下找回了尊严,过着正常文明人一般的生活,随即失明症就消失了。医生妻子在小说中有这样一句话:“如果我们不去帮助,这些盲人不久就会变成动物,更糟糕的是变成失明的动物。” 类似的话不少,但本质上都符合这一准则,即:“你要这样行动, 永远都把你的人格中的人性以及每个他人的人格中的人性同时用作目的,而决不只是用作手段。” 她所做的都是以人性本身,让人成为人。出于简洁起见,医生妻子的行为系列将不再与康德的道德律进行条条比照,而只将一个特殊例子用作分析,那就是医生妻子刺杀歹徒头目这一行为是否符合道德律。小说中在医生妻子杀死歹徒后有这样一段描述:“她一生还从来不曾这样哭过,我杀了人,她低声说,想杀人,就真的杀了……什么时候有必要杀人呢……到还活着的人已经死了以后。” 这里的寓意很清晰,“活着的人死了以后”就是在说一个人身上的人格和人性丧失殆尽以后变成仅具有人的形式的非人,此時妻子的行为首先在目的上是为了自己和除歹徒之外盲人的人性和尊严,在普遍性上,则设想如果每个人都在自己和他人的人性尊严被践踏时向施害者加以报复,结果就是这些人将会被从理性人的社会中彻底铲除,因此是善的。

然而在此就出现了一个致命的问题——难道理性人就没有变成非人的可能吗?就如小说中也写到:“因为众所周知,人类的理智往往不约而同地重复出现,失去理智的情况亦然。” 如果有这样的可能,那前述所讨论的妻子的这一行为准则就不能被设想为普遍立法的原则,否则就会演变成一切人都有可能杀死一切人,而这就导致了逻辑上的矛盾和自我取消,因此是非道德的。连这样的主动之善仍有继续坠入恶的危险,那么人们寻求道德建设的可能究竟在哪里?

三、道德建成的可能

萨拉马戈在小说的结尾置入了一段启示录式的语句:“我想我们没有失明。我想我们现在是盲人;能看得见的盲人;能看但又看不见的盲人……她抬起头望望天空,看见天空一片白色。现在轮到我了,她想。突然到来的恐惧吓得她垂下眼睛。城市还在那里。”结合先前论述,小说在此的隐喻意义一目了然:在理性的一轮丢失与复归之后,是否会进入“人类无从解释的痛苦和欢乐永无休止的循环” 呢?人们如果仍然是能看但又看不见的盲人,那人类社会就无法从丛林法则上升到最终的目的理性王国,就只能在理性和本能,人性和兽性之间反复摇摆。一方面,作者对于这个问题是持悲观和怀疑态度的,否则他就不会在让好人终成眷属,坏人得到惩处后又加上一个似是而非的结尾;另一方面,他毕竟在小说里向人们描画了这样一条向善之路,展现了人类自我救赎的希望。相较之下,后者是作为积极意义的主题而存在的。

(一)在“自然法则”和“目的国”之间

从主动的恶到主动的善,小说整体结构和走向是相当分明的。邓晓芒在《康德道德哲学的三个层次》中提到:“康德‘绝对命令’的三种变形的表达其实正是人类历史发展的三个阶段:最初人类道德的状况的确像是‘自然法则’……‘人是目的’则是近代以来西方社会逐步形成的共识,甚至成为全球大多数国家所公认的道德底线……‘目的国’则是人类至今尚未实现的道德理想……” 换而言之,如果说在马克思主义理论中人类社会从自然王国上升到必然王国是客观物质世界的必然规律,那么在康德这里,从“自然法则”到“目的国”则是人类主观世界的必然规律。

总结来看,作者在小说中回答了这样两个问题:一,人类社会道德建设的基础在于何处?因为“我想我们没有失明”,人类具有理性;二,人类文明会从必然王国走向自由王国还是永远只会在中间阶段无限循环?很可能是后者。显而易见,康德和萨拉马戈对于第一个问题的意见是较为一致的,但在第二个问题上的态度则是截然相反的。究其根本,在于康德站在抽象的形而上学层面进行思考,而后者则站在生动的现实经验层面进行发问,这就导致了二者出发点的不同——前者首先规定了人的理性和自由意志作为论证前提,后者则没有,并且反倒是首先规定了理性的“失明”,继而再看它如何复归,复归之后又怎样。这就比康德的体系来说更为生动真实,因为至少在现目前的历史阶段下,人不可能只是趋善的,理性时刻都有丧失的危险,人在面对复杂的环境下很难保持理性的一贯。康德单是展示了一个善的、上升的向度,思考的是总体的理想状况;但萨拉马戈同时描绘了善恶两种向度,书写的是阶段性的现实境况。但总而言之,二者对人类社会建成真正道德文明的迫切希冀是一致的,也正因此,在人类道德建设的可能性这个问题上,小说中隐含的答案才能与康德在《实践理性批判》中最后提出的三个悬设殊途同归。

(二)走向实践理性的三个悬设

首先,上帝存在的悬设作为道德建设方向性的彰显。很显然,萨拉马戈将医生妻子设置为盲人世界中唯一的明眼人,就是将其“上帝化”,小说中的一系列描述也凸显了这一点—— “在瞎子的世界里,谁有一只眼睛谁就是国王。” 医生妻子始终是善的代名词,正是因为她的存在,才使得周围的盲人有了生存的希望和尊严,而人们也都在向她的善不断靠拢。需要特别指明的是,这里的上帝当然不是宗教意义上的上帝,康德的悬设只是取上帝这一通俗名词形式,他说:“最高的派生的善(最好的世界)的可能性的悬设同时就是某个最高的本源的善的现实性的悬设,亦即上帝实存的悬设。” 因此这个意义上的上帝是每个人内心中都需要的,是促使人向善的一个必要条件。在道德上设立“有一个最高的善”,其重要性不言而喻,正如小说中所道出的:“没有前途,现在就毫无用处,就是没有现在;也许人类以后能在没有眼睛的情况下生活,但那时候将不再是人类……”其次,灵魂不朽的悬设作为道德建设持续性的保障。小说中医生妻子曾有这样一句话:“她连想都没有想便對那些盲人和世界上所有盲人高喊了一声,一定会再生……” 为什么一定会再生?因为她知道人类最宝贵的理性精神无论如何都会薪火相传,人类正是由于精神、思想和道德这些“灵魂之物”代代相接,才能在世界上持续存在和发展着。无论单个人还是一个庞大群体在肉体上死灭,但就人类总体来看,那些普遍意义上的精神和理性绝不会死灭,正如《文心雕龙》征圣篇中写道:“百龄影徂,千载心在。”最后,自由意志的悬设作为道德建设原因性的根据。真正的自由是有规律的自由,即自律。人能够凭借自己的自由和理性创造出善恶范畴和标准,那就有可能在善的同时滋生恶,但另一方面,无论恶再如何强盛,人的自由意志仍然会生发出善,正如小说中描述的:“即便在最坏的恶之中,也可能有一些足以使最坏的恶成为一般恶的善存在,只要有耐心。” 因此在这种辩证关系中就存在着实现真正自律的善的可能,即道德建成的可能。

四、结语

综上所述,萨拉马戈作为一个对人类命运有着深度关切的作家,一方面看到现实的乱象,从而迫切要求着人类道德文明的真正建成;另一方面,在道德建设的未来愿景上,他却表现出了怀疑和悲观。这就导致了作者本人的矛盾心态,以至他对于人类社会发展抱有一种类似历史循环论的怀疑主义。人类道德的建设建成是可能的,即实现至善是可能的,虽然并不是一定的,原因在于作为一切道德根源的自由意志本身也有可能导致恶,在历史发展过程中,人的理性也有可能缺席。然而,历史永远是螺旋式上升和波浪式前进的,正如人类社会从自然王国走向必然王国是一个漫长然确定的历史过程,人类道德精神从“自然法则”走向“目的国”也是同理。如在小说中,无论是第一个失明者、偷车贼还是戴墨镜的姑娘,他们的道德实践前后都掺杂着善恶两方面的因素,但都在医生妻子的影响下不断地弃恶向善,这就在感性的层面上证明了这种趋势。最终,在道德建设的可能性条件上,萨拉马戈的思想则与康德殊途同归:即在趋向至善的总体过程中,必须将上帝存在、灵魂不朽和自由意志作为悬设的前提,从而才有可能真正实现道德的建成。

参考文献:

[1]若泽·萨拉马戈著,范维信译.失明症漫记[M].海口:海南出版社,2002.

[2]邓晓芒译,杨祖陶校.实践理性批判[M].北京:人民出版社,2003.

[3]伊曼纽尔·康德著,苗力田译.道德形而上学原理[M].上海:上海人民出版社,2002.

[4]邓晓芒.康德道德哲学详解[J].西安交通大学学报(社会科学版),2005,(2).

[5]邓晓芒.康德道德哲学的三个层次—— 《道德形而上学基础》述评[J].云南大学学报(社会科学版),2004,(4).

[6]孙成敖.虚构中的真实——萨拉马戈《失明症漫记》浅析[J].外国文学,2002,(2).

[7]王辽南.站在世纪门槛上的敲钟人——萨拉马戈及其《失明症漫记》探析[J].当代文坛,1999,(4).