中国企业创新生态系统研究的知识图谱分析

——来自CSSCI 的数据源

2020-09-10

(西南大学经济与管理学院,重庆 400715)

自20 世纪初熊彼特[1]提出“创新”概念以来,创新就不断拓展着实践应用和理论研究的边界。企业作为创新的主体,其创新技术、商业模式等决定着企业的竞争能力、市场价值以及投资回报率,也演绎更替着创新范式[2-3]。创新活动的多元主体参与、知识外溢和要素共享等特征,决定了企业创新必然开放组织边界,成长为创新生态系统[4]。

在全球化背景下,世界范围内科技迅速迭代,创新生态系统的研究引起学界广泛关注,研究内容涉及创新生态系统的作用[5-7],概念特点、理论基础与模型框架[8-9]、演化路径[10-12]及评价方法[13-14]。在实践中,手机产业品牌诺基亚的急剧衰落和苹果品牌的全球风靡,有力表明了企业所在生态体系对其创新结果有很大影响[15],也表明了各企业间的角逐已逐步演化为其所依赖的生态体系之间的较量[16]。回望中国,改革开放40年经济社会发展取得伟大进步。一方面,中国经济发展的推力从原先的依靠要素和投资变为当下的依靠创新[17],涌现出以华为、BAT(百度Baidu、阿里巴巴Alibaba、腾讯Tencent)为代表的高新技术企业,以徐工集团、格力集团以及中国高铁、C919 大客机等为代表的民族卓越品牌;但另一方面,在创新强国这一道路上,中国的核心技术受制于其他国家,创新型人才的培养体系不够完善,基础性创新仍与世界有较大差距。2018 年的中美贸易战也让我们清醒地认识到,要拥有创新比较优势,位列创新强国,仍需坚持创新性发展战略,促进企业建构并融入良好的创新生态系统。

目前国内围绕企业的研究议题众多,也进行了多维拓展,但是单纯的文字归纳难以把握创新生态系统的研究动向,李春发等[18]采用文献计量法进行可视化研究,以期直观快速传递信息。为进一步推进该研究领域,本文继续追踪文献进展,采用文献计量学和科学图谱的分析方法,运用CiteSpace 客观呈现创新生态系统研究的图谱全景,科学辨识研究热点和趋势,以期为创新生态的学术研究提供方向参考,为我国企业创新生态系统的可持续发展提供理论指引。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法

本文使用由Chen[19]基于Java 平台开发的CiteSpace V,该软件现普遍应用于多元化、多时段、动态化的复杂网络分析,已经成为新一代信息可视化分析工具。在CiteSpace 中,不同维度的网络类型能够呈现出一个领域的科学知识图谱,通过对文献的共现网络分析、共被引网络分析,可以清晰地探索一个领域的研究现状、热点主题以及研究动态演进的情况。

(二)数据来源

为确保文献质量,本文以中文社会科学索引数据库(CSSCI)作为数据检索源,检索词为“创新生态系统”“创新生态”“创新生态体系”,时间范围为“2003—2019”。本文只保留综述和论文两类文献作为数据来源,通过对文献的阅读与筛选,最终确定274 篇文献作为核心数据集。

二、核心数据集的分析结果

(一)文献时间分布

年度发表文献的数量在总体上反映了研究领域的重要性及其受关注的程度。本文对核心数据集的274 篇文献在各时间节点的分布统计情况如图1 所示。该领域相关文献数量整体而言呈递增趋势,可划分为3 个阶段:第一阶段,2003—2006 年,相关文献开始出现,年文献量在3 篇以内,并没有显著增加,主要是这一阶段创新集中在企业内部,边界清晰,缺乏外部合作,并没有得到学界的广泛关注;第二阶段,2007—2012 年,该阶段相关文献呈缓慢增长态势,年文献量在5~7 篇,企业创新开始突破边界,企业间的创新网络初步形成;第三阶段,2013—2017 年,研究热点迅速增加,年发文量达到32 篇,研究领域向多元拓展,内容与方法得到充分补充。2017—2019 年,文献量增加至峰值,可能是以移动互联网为代表的创新性企业遇到了发展瓶颈,给予了创新生态系统研究更多的思考空间。

(二)文献共被引知识图谱分析

1.作者共被引分析

本文运行CiteSpace V,创新生态系统研究领域的作者共被引分析的知识图谱生成结果如图2 所示,该图谱共得到156 个节点(nodes)、170条连线(links),图谱密度(density)为0.0141。

图2 中节点和字体大小分别代表作者被引次数和被引数量的多少。其中被引用次数超过10 次的学者有10 人,见表1。

图1 2003—2019 年发文量的分布情况

图2 作者共被引知识图谱

表1 高被引作者、期刊相关信息(前10 位)

在这10 位学者中,Moore[4]是第一个在企业管理研究中借鉴生态系统概念并对其进行系统严谨阐述的企业生态系统的学者,他认为“企业生态系统是具有利益关系的组织或群体组成的动态系统”。黄鲁成[20]在2003 年首次将生态学概念引入区域技术创新生态系统的研究中,拓展了创新生态系统的应用领域。张运生[21]基于高科技创新企业的研究成果主要分布于稳定上升阶段,通过相互合作交流,取得了创新生态系统研究的进一步拓展。Ander[22]主要关注协同创新,他强调创新取决于企业外部环境的变化程度及其企业内部生态系统内组织成员的积极参与,企业创新生态系统是指一种内部协调创新机制,这种企业内部协同创新机制将个体与外部利益相关者相联系,并提供面向客户的解决方案。从被引次数来看,Ander 排名第一,Moore 的研究时间最早,这表明国内创新生态系统研究在国外研究的基础上体现出中国特色。曾国屏、吴绍波、陈劲、吴金希、梅亮等学者的研究成果主要分布于新一轮快速发展阶段,通过选取不同的理论视角,形成了具有突出特色的研究方向:第一,创新生态系统特点主要表现为创造性、多样性、动态性以及动态演化性[23]。第二,驱动机制。动态能力理论认为,企业自身具有且难以被复制的核心能力,是保持该企业持续竞争优势的主要来源[24-25]。第三,动态能力推动企业创立、布局以及维护其无形资产,并以此长期催化企业创新绩效,它不仅适合培育企业创新生态系统,同时可以通过企业与外部实体组织进行共赢合作来建立企业创新生态系统。

2.期刊共被引分析

本研究通过运行CiteSpace V,生成创新生态系统研究领域的期刊共被引分析的知识图谱,如图3 所示。该图谱共得节点116 个、连线427 条,图谱密度为0.064,节点和字体的大小分别代表期刊被引次数和被引数量的多少。其中被引次数超过25 次的期刊有10 本,详见表1。被引期刊均是国际或国内具有重要学术影响力的顶级期刊,体现了创新生态系统研究知识基础来源的权威性。其中,外文期刊有3 本,分别是Hɑrvɑrd Business Review、Reseɑrch Policy、Strɑtegic Mɑnɑgement Journɑl,中文期刊有7 本,说明国内创新生态系统研究虽多以国外研究为借鉴基础,但国内创新生态系统研究在本土情境下也已形成突出特色的研究方向。除了表1 中列出的中文期刊外,《科研管理》(18 次)、《管理学报》(18 次)、《管理世界》(16 次)也是该领域的重要研究阵地。

3.文献共被引分析

在CiteSpace 中,采用中介中心性来研究网络图谱中的关键节点。张秀萍和王振[26]认为,文献共被引网络中,关键节点文献将不同聚类联络起来且表现出较高的中心度(中心度≥0.1)。作为中介者,共被引网络中的关键节点可体现被引文献的重要性,具备“桥梁”作用[27]。运行CiteSpace V,生成创新生态系统研究领域的文献共被引分析的网络图谱如图4 所示。该图谱共90个节点、94 条连线,图谱密度为0.0235,指标Q=0.7437(>0.4),表明该网络的聚类结构较为清晰,平均剪影度指标为0.5304(>0.5),说明各个聚类具备较大内部相似性和较高外部差异度。通过网络图谱进行筛选,本文选取10 个具有重要学术影响力的关键文献节点(被引频次≥40 且中心度≥0.20),详见表2。

图3 期刊共被引知识图谱

图4 文献共被引知识图谱

表2 高被引文献相关信息(前10 位)

由图4 和表2 可知,前10 位关键节点文献中发文时间最早的是黄鲁成[20],他在奠基著作《区域技术创新系统的特征》中,首次以技术创新、生态学以及区域经济发展等学科的相关理论为基础,探讨了区域技术创新生态的形成和发展规律,提出了区域技术创新生态系统的概念与特征,为后续研究构建了理论框架。被引次数最高的是曾国屏及其团队,他们回顾了创新系统走向创新生态系统的历程,总结出该系统具备的栖息性、动态性和生长性。张运生[21]基于企业的视角,以高科技企业为创新主体,研究创新主体与其他相关社会组织之间的合作竞争、互利共生关系,从而形成一整套以高科技创新企业为主体的创新生态系统的理论结构,包括:深入探索该系统的形成机理与运行机制、明确研究范围、探究该生态系统的风险识别及控制机制、并分析了其治理模式和耦合战略[28]。吴绍波和顾新[29]的研究主要聚焦战略性新兴产业协同发展问题,提出创新生态系统是促进产业协作创新的关键机制,并通过分析影响协同治理范式的因素,归纳出该生态系统治理机制的多主体性。吴金希[15]通过引入“诺基亚(Nokia)手机”的失败案例,提出建立多创新主体的创新生态体系的重要性,深入探讨了创新生态体系的概念、本质及其特征。吕一博等[30]通过对多个案例的研究,从不同维度剖析了推动创新生态系统运转因素的演变,探索了其成长基因。陈斯琴和顾力刚[31]将企业内的技术创新系统对比自然界的生态系统,归纳技术创新生态系统内涵,阐述技术创新生态系统的特征与功能,剖析技术创生态系统的结构与关系。王娜和王毅[32]则认为创意产业的发展需要创新生态系统的支持,并通过北京石景山区文化创意产业案例研究,提出内部一致性模型,拓展了创新生态系统新的研究领域。

通过对关键节点文献的分析,可以发现高被引、高中心度的文献主要分布在稳定酝酿期和快速发展期,如图1 所示。作为创新生态领域的关键文献,对后续的该领域文献的积累及其研究热点的变化奠定了理论基础。通过分析节点文献的研究内容,发现早期文献主要集中于创新生态系统的理论研究。随着创新研究的进一步推进,在国家创新政策的正确引领下,出现了结合理论研究与现实问题的相关研究,如创新生态系统理论下众创空间的形成机理[33]、互联网企业颠覆式创新生态系统的运行机制[34]。

4.关键词共现知识图谱的研究热点分析

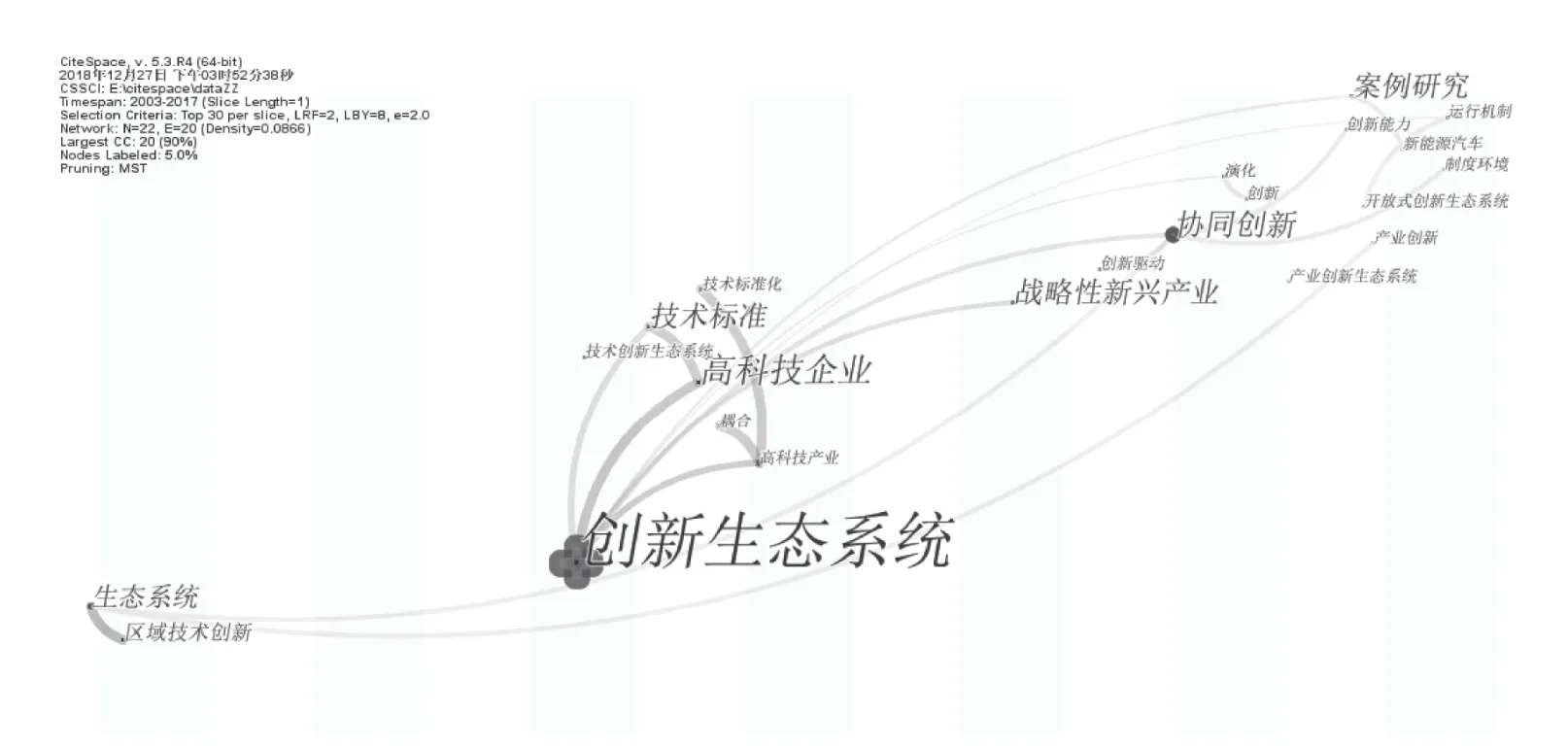

研究热点是指在一定时期内,一组互相关联且具备一定数量的文献所研究的主题。通过分析关键词共现图谱的热点分析能够观测企业创新生态系统领域研究的演进趋势,准确提炼企业创新生态系统研究领域的热点。关键词是对文献内容的精简概括和描述,通过企业创新生态系统领域内文献关键词共现分析,能够总结该领域的研究热点趋势。本文通过CiteSpaceV 软件进行关键词共现分析,得到图5 的网络图谱。该图谱共22 个节点,20 条连线,图谱密度为0.0866。观察图5 发现,图谱呈现出以关键词“创新生态系统”为辐射中心的轮轴式结构分布,关键词共现网络结构较松散,紧密程度欠缺。

图5 关键词共现知识图谱

图6 关键词聚类图谱

本文借助对数似然法(LLR)来提取关键词以聚类标签,共得到如图6 所示的6 个聚类。聚类图谱模块性指标Q=0.6543,表明该图谱聚类拥有较为明晰的架构,平均剪影度指标为0.6881,则证实该聚类拥有较好的同质性和聚类效果。从聚类结果来看,创新生态系统领域现有研究划分为6 个研究主题,分别是:生态系统、创新生态系统、生态位、协同创新、创新范式、耦合。

(1)聚类#3“生态系统”。Tansley[35]于1935 年首先提出生态系统这一概念,随后Moore[4]又首次将其应用到企业生态系统的研究中,并给出相应定义。可以看出,创新生态系统起源于生态系统的研究,生态学演化规律同样适用于创新生态系统的发展。因此,类比生态系统的创新生态系统研究始终是一个研究热点。

(2)聚类#0“创新生态系统”。这一概念由Iansiti 和Levien[36]于2004 年提出,是由位于不同生态位但又彼此互相关联的企业组成的一个整体。Metcalfe 和Ramlogam[37]认为创新生态系统的建立需要主体与其他主体或外界环境之间形成紧密联系。而Ander[22]认为创新生态系统是一种实现企业与企业之间、企业与其他组织之间的联系,解决客户问题且完成自身价值输出的协同机制。国内学者黄鲁成[20]率先提出技术创新生态系统的概念、特征、运行机制及技术标准。之后,众多研究人员从不同的角度出发、采取多样化研究方法,针对各研究领域,选取不同的研究方向对创新生态系统展开本土化研究。由于国内创新生态系统研究数量较少,相关研究缺乏联系,尚处于起步阶段。因此,未来以创新生态系统为核心的本土化特色研究应密切关注国家政策与发展战略,并实时对数据、研究进展与理论进行更新。

(3)聚类#4“协同创新”与聚类#1“创新范式”。Chesbrough[38]最早提出开放式创新模式,学者陈劲和阳银娟[39]发现,在该模式下组织的创新活动边界是模糊的,于是提出协同创新的概念,这是一个比开放创新更复杂的创新范式。在此概念基础上,陈衍泰等[40]对协同创新生态系统的形成机理和重大意义进行了分析;吴绍波和顾新[29]厘清了系统内部的创新治理模式,认为采取多主体共同治理模式可以规范系统内部企业的创新行为、保障企业创新生态系统机制的顺利运行。孙聪和魏江[41]则以海尔公司为例,尝试构建了更为微观的企业层面的创新生态系统,并探究了其协同机制。如今,全球化进程加快,开放式的协同创新作为一种“非线性”创新范式将会成为创新生态系统领域未来的研究热点。

(4)聚类#2“生态位”。生态位(ecological niche)指生态系统中恰好被一个物种占据的最终生存单位。其后Hannan 和Freeman[42]首次在企业研究过程中引入生态位概念,用以衡量战略环境中企业的资源分布情况。梁强等[43]认为生态位不仅链接了环境资源、企业竞争与战略,更是其生存演变的选择机制。当前,得益于学科交叉和技术融合的大趋势,新兴产业新一轮升级与改革拉开序幕,生态位理论的提出拓宽了创新生态系统的研究路径与理论视野。郭燕青等[44]对生态位适宜度理论进行了改进,创建了对生态位适宜度进行评价的模型;刘钒等[45]则在此基础上,发展出区域创新生态系统评价模型。陈瑜等[46]通过对战略性新兴产业的研究,描述了新兴产业内创新生态位演进的全过程并分析了创新影响生态位形态改变的机制。

(6)聚类#6“耦合”。Theyel[47]指出耦合是指两个或两个以上的系统相互作用、彼此影响的一种现象,良性耦合是各系统之间协同促进、共同发展的状态。紧密耦合能够有效提升企业内部创新绩效,紧密的合作可以促进沟通效率的提升和内部专业知识的转移,持续的互利共生会增加彼此的合作意愿[48]。张运生[21]基于耦合理论,将这一理论引入到创新生态系统的研究中,探究了创新生态系统中各个相关组织之间形成创新耦合的纽带、路径和机制。吴士健等[49]则从创新生态视角出发,针对高技术企业进行了耦合协调分析。未来,随着国家协同创新中心的建设发展,各学科之间的交叉融合仍然会是创新生态系统研究的主流方向。

三、研究演进分析

为了更好地展现创新生态系统相关研究主题的时间分布及演化趋势,本文通过绘制“Time Zone”时区视图得到创新生态系统研究的演化图谱,如图7 所示。结合图1 可以清晰地将创新生态系统研究的演化过程划分为3 个阶段。

图7 创新生态系统演化图谱

第一阶段:2003—2006 年,已有文献出现,处于萌芽状态。生态系统、区域技术创新成为热门研究方向。1999 年,全国科创大会明确了“企业是技术创新的主体”;2002 年《“十五”全国技术创新纲要》的颁布,进一步引领和推进了全国企业技术创新工作;企业创新逐步开放边界,与外部企业合作创新,形成开放式创新,这为国内创新生态系统的研究提供了政策支持。

第二阶段:2007—2012 年,创新生态系统作为研究主题,节点最大,并且与高科技企业、技术标准、耦合、高科技产业等热点词密切关联。可能的原因是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》的颁布,标志着国家战略从“科教兴国”转向“自主创新”,实业界丰富的创业活动激发了创新生态系统的研究。

第三阶段:2013—2019 年,协同创新是主要研究主题,同时案例研究、演化、开放式创新生态系统、创新能力、运行机制等关键词与之关联密切。其中,案例研究是重要趋势,例如,王宏起等[23]探究了新能源汽车创新生态系统的三阶段动态演进路径。2014 年国家提出“双创”政策;2017 年党的十九大再次强调创新生态体系的建设,强化战略科技力量的部署。得益于以上政策,创新生态系统的研究热度有了上述新动向。

四、结论与展望

(一)研究结论

本文以知识图谱可视化技术为依据,借助CiteSpace V 软件对CSSCI 数据库中涉及创新生态系统的主体文献进行文献数量分布、期刊分布、关键节点文献共被引、关键词聚类特征等进行了计量分析,梳理了创新生态系统的研究热点和知识演进脉络。得出以下研究结论:

(1)自2003 年以来,创新生态系统的研究热度开始增加,相关文献数量稳步上升;2014 年,随着国家提出创新驱动发展这一战略,创新生态系统研究的文献数量出现“直线式”增长。国家政策的引领、学科之间的交叉融合、现实社会的需求在一定程度上推动了创新生态系统研究的快速发展。

(2)在高被引、高中心度的文献中,以Ander、Moore、黄鲁成、曾国屏、张运生等为代表的学者做了扎实的基础性工作,如概念辨析、演进脉络、理论框架等。随后吴绍波、吴金希等学者针对具体研究对象,拓宽了创新生态系统的应用领域,逐渐形成了有价值的结论,并推进创新生态系统研究与国家产业发展紧密结合。

(3)观察关键词共现图谱发现,创新生态系统研究呈现出以“创新生态系统”为辐射中心的轮轴式结构分布结构,共现网络较为松散,紧密度缺失,具有小集中、大分散的特征;核心数据集聚类分析显示,“生态系统”“创新生态系统”“生态位”“创新范式”“耦合”“协同创新”等关键词是创新生态系统的主要研究热点;高频关键词和突现词分析显示,高科技企业、战略性新兴产业为主要研究主体,研究的主题主要是技术、协同和企业创新;研究方法由各层次创新生态系统的理论综述研究过渡到微观层面的案例研究和实证检验。

(4)关键词时区视图显示,创新生态系统的研究大致上可分为三阶段。第一阶段(2003—2006 年),基于国外生态学的理论,国内学者开始了理论借鉴和概念框架的基础研究;第二阶段(2006—2012 年),在我国相关政策的引领下,国内学者丰富和拓展该领域的研究视野和方向,由理论基础研究范畴过渡到理论应用领域研究;第三阶段(2012—2019 年),国内创新生态系统研究热点爆发,文献质量普遍较高,研究前沿主要着眼于协同创新,重点搭建国家战略性产业及高科技产业创新生态系统,与实践联系紧密。可以研判,未来运用案例研究和实证检验对创新生态系统内部多维度的交互关系进行定量分析是创新生态系统研究的一个趋势。

(二)未来展望

随着我国创新型国家的建设推进和高质量发展的理念确立,企业创新生态系统研究有着更广阔的研究空间。以上研究结论中,以下几个方面未来需要重点关注:

第一,研究内容方面,从概念内涵、驱动机制、区域差异、作用机理、定量评价等方面深入剖析创新生态系统的构建及其演化机理。研究创新生态系统形成所需要的宏观条件,包括市场环境、制度环境、地理位置、系统内部制度体系等。在微观层面,具体可以分析企业行为对创新生态系统演化的影响机制以及创新生态系统与参与主体间的交互作用机制。未来除了分别研究创新生态系统自身的演化及其内部参与主体间的交互作用之外,还应该基于不同层面探究系统整体与内部企业之间的交互机制。

第二,研究方法方面,在该领域当前研究中,使用频率最高的研究方法分别是定性及定量研究。质性研究多通过探索性案例分析、实地调研和访谈等方式进行,定量研究一般采用空间分析技术、数据挖掘技术、数学模型分析、实证计量法等方法。但定性与定量结合分析的研究成果相对较少,未来在该领域研究中应该强调各学科之间的融合创新。从地理学的视角分析企业创新生态系统的空间区域分异规律,从生态学的视角分析企业创新生态系统的调控、创新生态环境与品质的提升,从而更加全面系统地把握创新生态系统的演化过程,构建创新生态系统研究的理论体系。

第三,研究视角方面,目前越来越多的学者开始从微观视角出发,关注创新生态系统内部主体间的创新行为如何促进企业的成功。一方面,基于关系视角,创新生态系统内部存在着复杂交互的网络拓扑结构,企业通过与外部的相关组织互通有无,达成资讯共享;另一方面,基于产业竞争视角,创新生态系统内部的企业之间存在着竞争与合作的关系,并通过竞合形成创新生态系统。在科技驱动创新的大背景下,未来研究视角更多会聚焦于高科技核心企业,研究以高科技企业为核心构建的创新生态系统具有重要现实意义。