白酒风味成分与感官评价的研究进展

2020-09-04王丽花郑福平高晓娟王凤仙李文硕

王丽花,郑福平,高晓娟,王凤仙,赵 超,李文硕,周 丹

(1.山西杏花村汾酒厂股份有限公司,山西 汾阳032205;2.北京工商大学 轻工科学技术学院 中国轻工业酿酒分子工程重点实验室,北京100048)

中国白酒是世界著名的六大蒸馏酒之一,以谷物为原料,酒曲为发酵剂,经蒸煮、糖化发酵、蒸馏、贮存、勾兑而成。中国白酒历史悠久,香型众多,口味各异,因其独特的色、香、味,广受各界人士青睐。

白酒中除水和乙醇外,还有1%左右的有机物,这些成分对白酒的香、味起到极其重要的作用。通过不同的前处理方法,将这些成分提取分析研究后,结合感官评价分析方法,通过计算风味成分的风味贡献度及研究风味成分间的相互作用关系,能确定白酒中的重要风味成分及其关键风味成分。且通过感官评价并构建简单通俗易懂的风味轮,能精准把握产品的风味特点,为消费者提供形象具体的白酒感官信息,以更好地了解酒体的质量水平;进行白酒不同品种之间的对比,分析其产品的定位及优势,能更好的推动白酒多样化发展;进行消费者偏好性研究可指导生产,进行新产品的开发及改善产品风格,更好地适应未来白酒消费市场年轻化的特点。

1 白酒风味成分的前处理及分析鉴定方法研究进展

白酒中微量成分的含量及比例,决定着白酒的香气、口感、风格及其质量等级。根据微量成分在白酒中的含量及地位,可将其分为三大类,即白酒的骨架成分、协调成分及复杂成分[1]。沈怡方[2]对白酒的香气成分进行了剖析,并指出白酒的骨架化合物为酯类、醇类、酸类及醛类化合物。

1.1 白酒风味成分的前处理方法

白酒风味成分的分析鉴定首先需将风味成分从白酒基体中提取分离出来,根据其本身的物理化学性质差异及其在白酒中含量的不同,选择一种或多种前处理方法进行提取分离。白酒风味成分的提取分离技术主要采用的是直接进样法(direct injection,DI)[3]、固相微萃取(solid-phase micro-extraction,SPME)[4-6]、液液萃取法(liquid-liquid extraction,LLE)[7-10]和搅拌棒吸附萃取法(stir bar sorptive extraction,SBSE)[11]等。SPME法和LLE法是当前应用最为广泛的两种风味成分提取分离技术。SPME法用于白酒中挥发性风味成分的提取,该方法操作简单,灵敏度高,检出的风味成分种类相对较多,且实验过程中不使用有机溶剂,避免了废液的产生,对人体无伤害,目前选用的纤维萃取头大多为50/30 μm DVB/CAR/PDM 萃取头[4,6]。LLE法需使用一定的有机溶剂,但由于其仪器简单,方法简单,可用于挥发性风味成分及非挥发性风味成分的提取分离,因此被广泛应用于白酒风味成分的提取分离中。直接进样方法操作最为简单,主要用于测定白酒中的骨架化合物。

1.2 白酒风味成分的分析鉴定

随着科技的进步,现代分析检测仪器的发展,越来越多的白酒风味成分被分析鉴定出来,白酒的神秘面纱逐渐被揭开。经统计,截至2017年,在所有白酒中共发现了1 874种化合物[9],截至2019年8月,文献中报道过的白酒中的化合物已达2 000多种。

1.2.1 白酒风味成分的全面分析

徐占成等[12]应用SBSE结合全二维气相色谱/飞行时间质谱(comprehensive two-dimensional gas chromatographytime-of-flight mass spectrometry,GC×GC-TOF/MS)在剑南春白酒、酱香型白酒和清香型白酒中共检测了1 870种成分,并准确定性了1 227种微量化合物,极大的推动了白酒的科技创新步伐。马雅杰等[13-14]应用顶空固相微萃取(head spacesolid phase micro-extraction,HS-SPME)结合GC×GC-TOF/MS对老白干原酒进行分析分别鉴定出322和274种成分,通过风味成分种类及其含量之间的差异,比较了不同工艺的老白干白酒间的差异,为进一步探究不同酿造工艺对白酒风味的影响提供了依据。

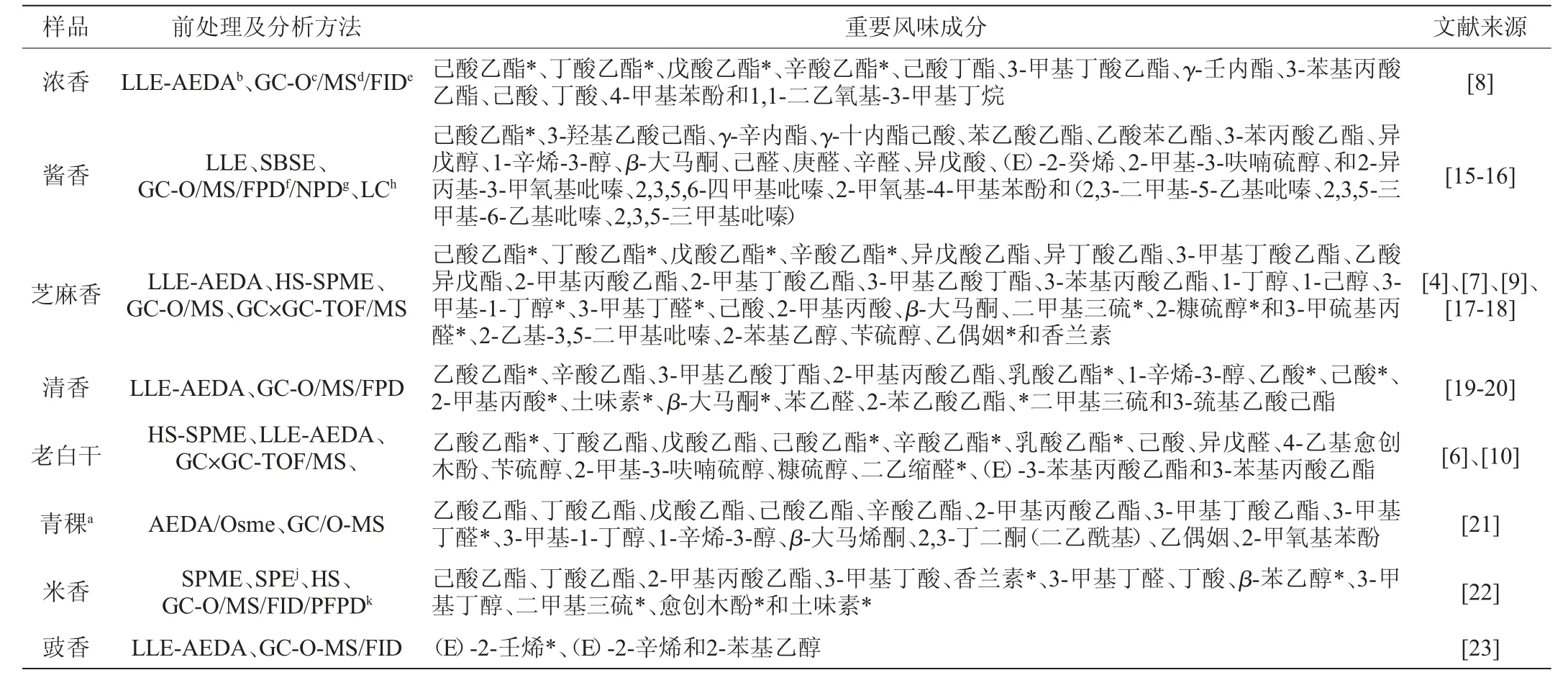

从2010年到2020年,研究人员在利用多种前处理分析方法进行挥发性成分分析的同时,对样品中的风味成分进行了确定,如表1所示。

表1 2010年-2020年白酒风味成分研究总结Table 1 Summary of flavor-compounds in Baijiu between 2010-2020

1.2.2 含氮含硫化合物的分析

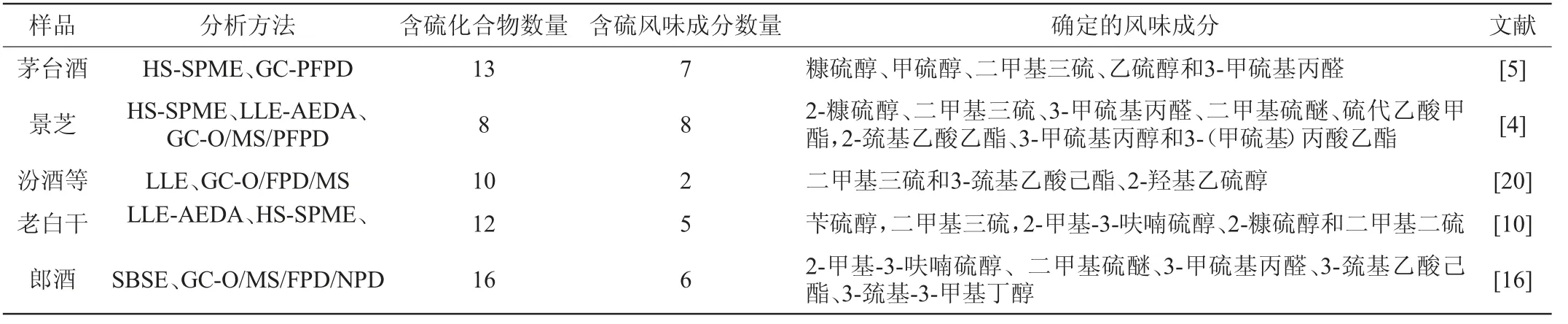

有些含氮含硫化合物对白酒的风味有重要影响。王柏文等[24-25]在国井酒中首次发现了3-甲基-2-噁唑烷酮和4-甲基噻唑并确定吡嗪类化合物对芝麻香型白酒有重要的呈香作用。ZHU J等[16]在郎酒中共检测出14种含氮化合物,其中2-甲氧基-3,5-二甲基吡嗪的含量虽然较低,但因其OAV值比较高被认为是关键的含氮风味成分,而2-异丙基-3-甲基吡嗪的GC-O分析的香味强度值比较高,被认为是重要的含氮风味成分。近10年白酒中含硫化合物的部分研究情况见表2。

SHA S等[4]在景芝酒中发现2-糠硫醇是芝麻香酒中的主要香气,二甲基三硫表现出硫磺和腐烂的白菜香气,是芝麻香、浓香、酱香酒的重要香气成分。NIU Y等[20]首次对清香型白酒中的含硫化合物进行研究并确定二甲基三硫和3-巯基己基乙酸酯是清香型白酒中的2种重要含硫化合物。CHEN S等[26]在茅台酒中确定了7种含硫风味成分,其中糠硫醇、甲硫醇、二甲基三硫、乙硫醇和3-甲硫基丙醛为茅台酒中关键的风味成分。SONG X等[10]在老白干白酒中新发现了12种含硫化合物,其中烯丙硫醇、烯丙基丙基二硫醚、二烯丙基三硫醚、二丙基二硫、糠基甲基硫醚和2-甲基-3-呋喃硫醇在白酒中首次被确认,而苄硫醇、2-甲基-3-呋喃硫醇和糠硫醇被认为是老白干香型白酒中重要的含硫风味成分。ZHU J等[16]在郎酒中共检测出16种含硫化合物,其中2-甲基-3-呋喃硫醇、3-羟基乙酸己酯、二甲基硫醚、3-甲硫基丙醛、3-羟基-3-甲基丁醇是郎酒中的重要含硫风味化合物,2-甲基-3-呋喃硫醇在白酒中是首次被检测出,呈现轻微的类似肉的香气。

表2 2010年-2020年白酒中含硫化合物研究总结Table 2 Summary of sulfur-compounds in Baijiu between 2010-2020

通过对白酒风味成分的分析检测,能很好的了解白酒中的特色香气风味成分,有利于白酒质量评价体系的改善,指导白酒的生产,从而提高白酒优质产品的产量。近10年来,对各香型白酒中的重要风味成分及含硫风味成分的研究成果相对较多,而白酒中的含氮风味成分的研究成果相对较少。

到目前为止,对形成各香型白酒的主要风味特征的化合物仍未形成定论,如老酒的陈香味由哪些成分作用仍是未解之谜,总体共识是某一香型的某一风味特点并非由某单一风味成分所决定,而是由多种成分共同作用下的复合香所形成,仍需继续深入挖掘、探索白酒香型的奥秘。

2 白酒风味成分的贡献度研究进展

过去很长一段时间,研究者们的重点局限于使用分析仪器对白酒中的成分进行分析检测。因白酒中微量成分复杂,含量低的物质可能会对白酒的香气和口感产生影响,因此将感官分析与仪器分析相结合能更加系统全面地研究白酒。

2.1 白酒风味成分阈值测定进展

阈值是衔接仪器分析与感官分析的桥梁,美、英、法、德四国的标准均规定了阈值包含四种(觉察阈值(刺激阈值)、识别阈值、差别阈值、极限阈值)具体的风味阈值[27]。香气活性值(odour active value,OAV)与味觉活性值(taste active value,TAV)指某一化合物的浓度与其阈值的比值,通过计算化合物的OAV值与TAV值的大小可以确定白酒中的香气和香味的关键成分。

阈值也可分为嗅觉阈值和味觉阈值(香味阈值或滋味阈值)两种。嗅觉阈值为人体通过鼻腔感知到的化合物的最低浓度;味觉阈值为人体通过舌头或味蕾感知到的化合物的最低浓度[28]。通过测定某一介质中某些化合物的阈值及浓度,可以判断出这些化合物在食品、饮料或饮用水体系中对其香味(味觉)、香气的重要性作用及其对某一体系变质和异味的贡献程度[28]。

觉察阈值的测定能让研究者了解某一风味成分引起感官刺激的最小值;识别阈值的测定能让研究者了解某一风味成分让大众感知并可识别的对感官刺激的最小值;差别阈值的测定主要是比较两个样品之间的差别,样品可以是含有一定浓度的目标成分,差别阈值与不同的样品浓度有关;极限阈值指一种强烈的感官刺激的最小值,超过此值就不能感知到刺激强度的差别,一般不测[27]。觉察阈值和识别阈值的测定作为风味化学中研究关键香味成分重要性的参考指标,也是人员感官灵敏度培训和筛选的重要方法。从20世纪70年代开始,众多国外学者采用了多种方法测定了葡萄酒[29]、啤酒[30]等酒精饮料中风味化合物的觉察阈值(detection threshold,DT)或识别阈值(recognition threshold,RT)。

近年来,白酒风味成分的嗅觉阈值测定已取得了一定的成果。范文来等[31]依托“白酒169计划”,组织我国国家级和省级品酒师对白酒中的79种风味成分的嗅觉阈值进行了测定;同年,郭兆阳[32]对己酸乙酯、丁酸、2-苯乙醇等6种白酒中的重要风味物质进行了三点选配法(three-alternative forced-choice,3-AFC)与十杯法(ten-sample test,TST)的嗅觉阈值测定,通过曲线拟合法(curve fitting,CF)阈值计算方法得出的曲线拟合相似性验证了TST法适合风味物质阈值的测定的结论;刘明等[27]通过己酸乙酯、异戊醛、丁酸等白酒风味物质的嗅觉阈值的测定对TST法的品评方法与最优估计阈值法(best estimate threshold,BET)的计算阈值方法进行了可行性研究,其结果证明品评方法TST法与阈值计算方法BET法可作为白酒风味物质阈值测定的改进方法。但目前对白酒风味成分味觉阈值的文献报道鲜见。

2.2 结合感官分析确定风味成分贡献度的应用

当前,评价白酒中风味成分贡献度主要通过风味稀释(flavor dilution,FD)因子、OAV或FD因子结合OAV共同确定,少量通过样品稀释(sample dilution,SD)因子、Q-值进行确定。FD(SD)值的确定是通过将风味成分按其定量结果(直接将样品)以一定的比例进行香气稀释分析(aroma extract dilution analysis,AEDA)(样品稀释分析(sample dilution analysis,SDA))直至感知不到香气时的稀释倍数即为FD(SD)值,其判定标准是FD(SD)值>1表示该物质在白酒中起风味作用,FD(SD)值越大,其风味贡献度越大;OAV是风味成分在白酒中的定量结果与其香气阈值的比值,其判定标准是OAV>1即表示该物质在白酒中起风味作用,OAV越大表明其风味贡献度越大;Q-值是将风味成分进行香气成分气味强度评估(Osme)后,通过Q-值=∑log(平均强度×稀释比)公式计算得出,根据其大小判断某一成分的风味贡献度。目前,已发表多篇应用OAV[19,26,33]、FD(SD)值/OAV[4,6-10,17,20]、FD值/Q-值/OAV[21]判定白酒中风味成分贡献度的文章。

DRESEL M等[34]对啤酒花中的苦味物质提取分离后进行味觉稀释分析(taste dilution analysis,TDA),确定其味觉稀释(taste dilution,TD)因子,结合定量结果和味觉阈值的比值确定风味成分的味觉活性值(dose-over-threshold,DoT)从而判定其对比尔森啤酒的风味作用。王尹叶等[35-36]对白酒中的挥发性苦味成分进行了提取和分离,应用TDA方法对提取的苦味和(或)涩味成分进行了TD值的测定,并结合定量结果和味觉阈值计算DoT值评估其对白酒的呈味贡献度。

3 白酒风味成分间相互作用关系的研究进展

不同的风味成分间可能会存在不同的相互作用,目前对风味成分间相互作用关系的研究工作主要集中在国外且研究对象主要是葡萄酒[37]及啤酒[38],而国内的相关研究工作较少,研究对象为茅台酒[39]和郎酒[16]。

3.1 风味成分间相互作用关系的研究方法

针对风味成分之间的相互作用关系的研究方法主要有四种,分别是S曲线法[37]、δ-τ法[37]、阈值法[38]及OAV法[40]。

S曲线法是通过混合物实测阈值与理论阈值的比值判定协同作用,最终相互作用关系的判定通过D=实测阈值/理论阈值进行比较,当D>2时是掩盖作用;1<D≤2为部分掩盖作用;D=1为无作用;1/2≤D<1为部分加成作用;D<1/2为协同作用。

δ-τ法的原理是按照单一化合物与混合化合物的香气强度的比值判定相互作用关系,使用δ=IAB/(IA+IB);τA=IA/(IA+IB);τB=IB/(IA+IB)进行作图比较化合物之间的相互作用。判定的标准是当δ>1时为协同和超加和效应。当δ<1时分情况讨论。

阈值法是使用最优估计阀值法(best estimation threshold,BET)法获得单体化合物的阈值,将目标化合物A与B按各自的阈值等比例混合,按混合后化合物的阈值等于单体化合物阈值的百分比表示。通过F=实验阈值/理论阈值的比值判定风味物质之间的相互作用。当F>1时,为掩盖作用;当F=1时,无相互作用;当0.5<F<1时,为加成作用;当F<0.5时,为协同作用。

OAV法是风味成分的含量与其阈值的比值,用来表示香气成分对体系的贡献程度,当OAV>1时,表明该风味物质对体系有贡献。通过R=理论值/实验值评价风味成分间的相互作用。当R>1时,为掩盖作用;当R=1时,无相互作用;当0.5<R<1时,为加成作用;当R<0.5时,为协同作用。

3.2 风味成分间相互作用关系的应用

CAMELEYRE M等[37]通过δ-τ法及S曲线法两种方法对红葡萄酒中的5种醇类进行单独的添加和缺失实验,结果表明,单独添加3-甲基-1-丁醇或正丁醇时可显著降低重组后风味成分的嗅觉阈值,而将醇类混合加入重组样品中会增大其嗅觉阈值,得出风味成分间的相互作用会影响红葡萄酒的整体风味的结论。SAISON D等[38]对比利时贮藏啤酒中的老熟风味成分进行了味觉阈值的研究,利用BET法,对风味成分间的相互作用关系进行了研究,发现乙酸异戊酯对其它风味成分有掩盖作用,即使在低于阈值的浓度下存在时也会对啤酒的风味有影响。CULLERE L等[40]对与氧化有关的醛类进行了葡萄酒风味影响研究,并使用OAV法分析得出这些风味成分间存在相互协同或加成作用,且(E)-2-烯醛对葡萄酒的不良风味有掩盖作用。

NIU Y等[39]确定了茅台酒中13种重要酯类风味成分,通过OAV法和S曲线法对异丁酸乙酯和异戊酸乙酯对酯类混合风味成分的相互作用关系进行了研究,结果表明,不同浓度的异丁酸乙酯和异戊酸乙酯对混合物产生气味的叠加或协同作用,并随着异丁酸乙酯添加浓度的增大,其在混合物中的相互作用有增强的趋势。ZHU J等[16]选定6个对郎酒有风味贡献的成分即己酸乙酯、2-甲基-3呋喃硫醇、(E)-2-癸烯、愈创木酚、3-羟基乙酸己酯和2-异丙基-3-甲氧基吡嗪,应用S曲线法进行阈值影响研究,结果表明,己酸乙酯、2-甲基-3呋喃硫醇、3-羟基乙酸己酯和2-异丙基-3-甲氧基吡嗪能显著降低重组成分的阈值,对重组成分有协同作用;(E)-2-癸烯对重组成分的阈值影响较小;愈创木酚的添加使重组成分的阈值增大,表明其对重组成分有掩盖作用。

目前关于白酒中风味成分间相互作用关系的研究较少,未来通过这方面的研究可加强对白酒老熟风味的确定,异味成分的消除等,进一步了解和改善白酒风味。

4 白酒感官评价的研究进展

感官评价包括差别性分析、描述性分析和偏好性分析,而描述性分析是通过描述术语对样品的感官特征进行客观的评价,可获得最大感官上的食品风味信息,被广泛应用于食品感官品评中[41]。

4.1 白酒的感官描述性分析

白酒的感官描述性分析的评价方式是通过描述性特征术语和评价尺度进行的。将描述性风味术语构建成完整的描述语系统则称之为“风味轮”,被国际上的食品风味研究专家所认可。“风味轮”通常分为2~3层结构,最内层的术语概括了整体感官术语的类别,内层的术语是适用于大多数人的日常所需的通用术语,最外层的术语以标准样品为参照,将样品中分离出的风味成分的风味特点进行命名和定义,最外层的术语组成了风味轮的理论体系,主要被受过专业训练的人在品评时使用[42]。

4.2 白酒感官描述性分析的应用

刘明等[41,43]对国际上酒类感官分析技术“风味轮”描述术语及参考物质的研究历史和发展应用进行了综述,将其应用到白酒感官描述体系的建立中,初步提出了白酒“风味轮”描述术语;并通过感官描述分析方法结合“风味轮”,应用“感官描述词-引用频率”的评价方法对不同香型的白酒进行试验,通过对应分析和聚类分析的数据统计方法比较不同白酒样品的香气特征,验证了该感官分析技术能客观地评价白酒的风味,建立了通过白酒描述术语及香气参照样品确定白酒风味轮的研究基础,将白酒风味化学的研究推进到白酒感官科学领域,为中国白酒风味研究提供了新思路。

王栋等[44-46]在参照国外酒类风味轮建立的方法的基础上,采用专业评委和(或)消费者对风味感官描述词的征集,利用多元统计分析方法对描述语进行筛选,(配制相应参比样品)统一评价标准,构建了中国黄酒、浓香型白酒和毛铺苦荞酒的风味轮,并选择不同的样品对确定的感官风味描述语进行应用,验证了风味轮的实用性。

5 结论与展望

当前,白酒风味成分的前处理及分析鉴定方法技术相对成熟,文献中报道过的中国白酒的化合物已超2 000多种,随着对不同种类白酒的研究和科研技术手段的不断进步,更多成分将被挖掘,目前更为关注的是这些成分是否对白酒的风味起到关键作用,或白酒中的某些风味特点是由哪些成分所引起,这些成分的来源是什么?某些典型的陈酒香特征风味及一些异香味来源的确定仍是各大酒企面临的困境。对特征香气成分的形成机理、产生途径、酿造过程中的转化途径及影响这些成分含量的因素的研究将为白酒香气和香味的调控提供科学的理论依据。

在白酒风味成分感官分析研究中,对风味成分贡献度的测定以及风味成分之间的相互作用关系的研究将有助于科研工作者更加全面系统的对白酒进行剖析,解决白酒风味的相关难题。

对中国白酒进行感官评价及风味轮的构建,为中国白酒风味研究提供了基础数据和科学指导,也为消费者提供形象具体的白酒感官信息;而相关的风味导向型研究和消费者偏好性研究,将进一步指导生产并改善产品的风味,以适应未来白酒消费市场年轻化的特点。