中国低碳发展目标及协同效益研究综述

2020-08-31周丽夏玉辉陈文颖

周丽 夏玉辉 陈文颖

摘要 发展绿色低碳经济已经成为我国重要战略选择。更为严格的低碳发展目标在一定时期内会带来更大的社会福利影响,但低排放路径所能带来的协同效益可以抵消部分损失,加速或者以更小的成本实现中国的低碳发展目标。本文梳理了我国在总体CO2排放、能源结构、工业、农业、交通、建筑、碳汇等领域提出的2020年具体发展目标以及国家自主贡献目标,对近年来我国低碳发展的协同效益研究领域进行了回顾,主要针对协同减排污染物、健康效益、经济效益等进行分类文献梳理分析。研究发现:①学者普遍认同实施温室气体减排措施不仅能实现显著减少大气污染物和减少水耗等环境效益,同时可以带来可观的健康效益和经济效益。②现有协同效益研究已取得较大进展,未来仍需要加强区域或城市级别研究、诸多因素综合考虑的系统研究和协同效益多样化分析,改进健康损失价值、寿命损失价值、单位污染物减排量系数等关键参数估值方法和数值研究等。不同行业和地区低碳发展能够取得可观的协同效益依赖于保护生态环境、生态文明建设与应对气候变化的统筹安排、协调推进,需要建立健全强有力的法律、法规和政策保障体系和实施运行机制,严格法规标准的落实执行,更加强调通过节能和能源结构调整来实现源头减排,依靠创新驱动战略实现低碳发展的新型工业化和城镇化。

关键词 低碳发展;协同效益;减排目标;政策设计

中图分类号X24文献标识码A 文章编号1002-2104(2020)07-0010-08 DOI:10.12062/cpre.20200435

在《巴黎协定》框架下,截至2017年已有193个《联合国气候变化框架公约》缔约方提交了自主贡献文件,涵盖全球总CO2排放量的99%[1]。作为最大的发展中国家和负责任的大国,中国已经主动承诺承担国际应对气候变化和环境改善的相关责任,明确提出了近、中、远期的CO2减排政策目标。有关研究发现:低碳转型情景会对全国及不同地区造成不同的GDP和福利损失,同时损失会随着碳排放约束目标增强而增大[2,其中社会宏观福利损失可能在0.5%-1.5%的水平[3-4。但是如果考虑协同效益,特别是减少空气污染带来的健康影响等,会进一步抵消低碳能源经济转型中的福利损失。中国共产党第十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,它是针对我国经济发展进入新常态、世界经济复苏低迷开出的药方[5]。低碳、绿色发展的核心理念在于促进人与自然的和谐共生,促进经济社会与资源环境承载力相协调和可持续发展。我国这一发展理念与《巴黎协定》所倡导的理念相契合。

2001年,WorrellE等[6〕就提出:政策的实施效果相互关联,独立政策可能会直接或间接地影响其他政策的实施效果。鉴于气候变化与大气污染的同源性,应对气候变化和大气污染防治政策的落实效果也将相互影响。如果协调考虑和实施气候变化和大气污染等相关政策,将大大降低成本,带来减少污染、优化环境、改善公共卫生等附加效益,也就是节能减排和大气污染治理带来的协同效益[7]o与欧美等发达国家相比,中国空气污染问题较为严重,气候政策能够为改善区域空气质量和提升公众健康水平带来更多的协同效益。在IPCC第五次评估报告中,不仅证实了减缓气候变化具有广泛的可持续发展协同效益,也着重强调了量化分析发展中国家气候政策协同效益的重要性曰o

协同效益是由于不同原因而同时实施的相关政策方案所带来的效果。当研究对象和研究立足点有所差異时,不同研究者和机构对协同效益也有着不同的具体定义[9-10]o2001年,IPCC的定义为:减缓温室气体排放的政策会带来的其他效益,例如发展目标、可持续发展及和平等等。2014年,IPCC将定义更改为不考虑总体社会福利的净影响情况下,为达到某一目的一项政策或措施可能对其他政策目标产生的积极影响。OECD对其定义为:在温室气体减缓政策制定中,仅指明确考虑影响并将其货币化的部分,例如清洁能源技术或提高能效的政策很可能改善地方或室内空气质量,进而降低人体健康风险。美国环保局的定义:协同效益应当包括由于当地采取减少大气污染和相关温室气体的一系列措施所带来的所有有益效益,比如节约能源、经济收益、空气改善、改善公众健康等。日本环境省的定义:发展中国家进步同时能够协同减少温室气体的排放。中国环保部政策研究中心的定义:减少温室气体排放同时能够减少其他局域污染物排放,例如SOz、NOx、CO、VOC及PM等,同时,控制局域污染物排放及生态建设过程也可以有效控制CO2及其他温室气体排放。亚洲发展银行的定义:从全球视角看,减缓气候变化的各项措施过程中产生了控制温室气体排放以外的附加效益,例如减少空气污染、提高健康效益、提高能源安全等;从地方视角看,控制温室气体排放带来的附加效益还包括地方发展问题,例如空气污染带来的健康问题、能源安全问题以及其他经济社会问题等。本研究中,低碳发展的协同效益与亚洲发展银行和美国环保局的定义基本一致,是指减少温室气体排放各项政策措施可以带来除了减少温室气体排放以外的其他效益,例如节约能源、经济收益、改善空气、改善公众健康等。

1中国低碳发展目标

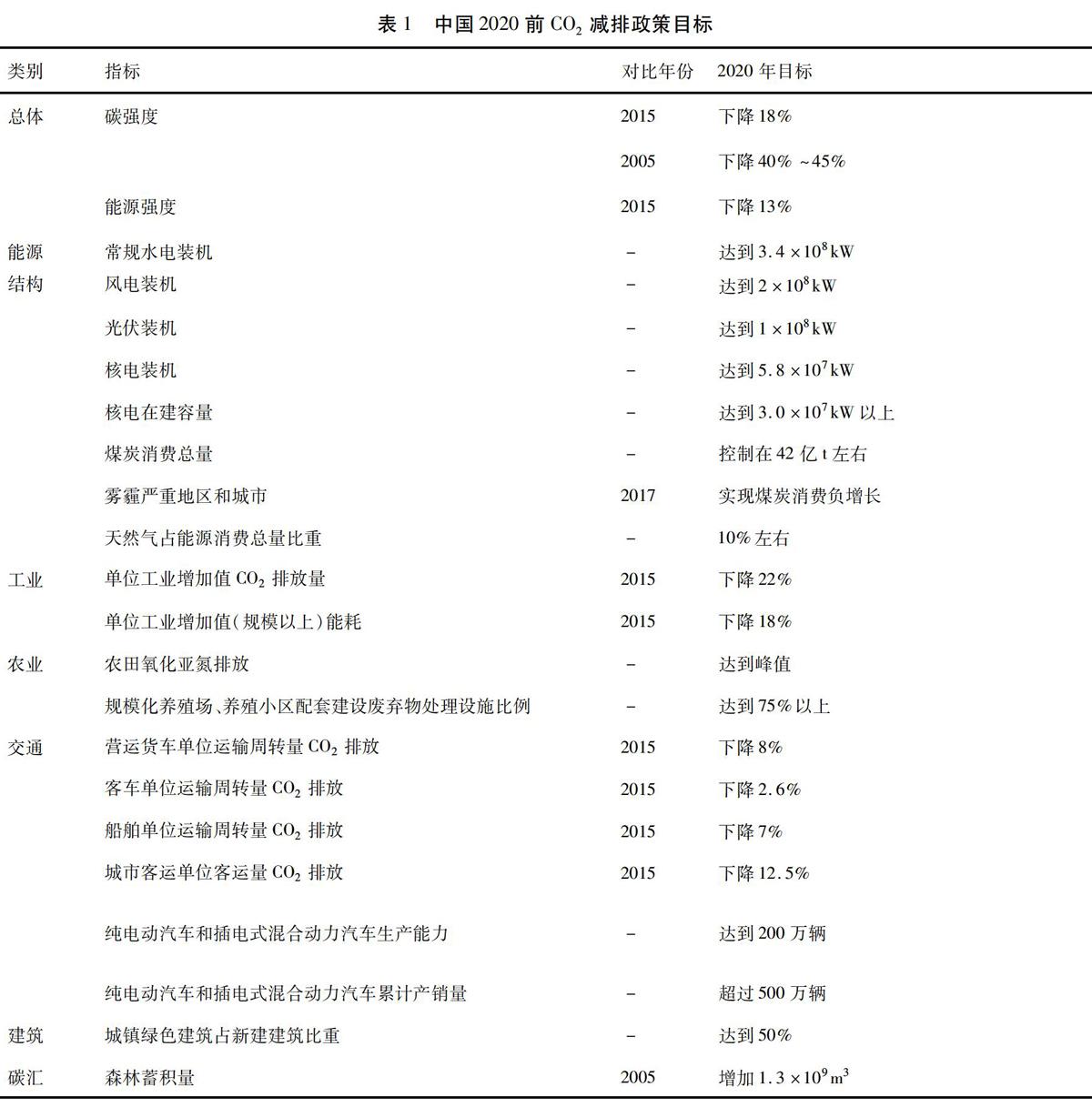

1.12020前CO2减排政策目标

2011年,我国在《“十二五”控制温室气体排放工作方案》?中第一次提出单位国内生产总值CO2排放下降17%的约束性目标。2014年出台了《国家应对气候变化规划(2014—2020)》'也。2016年,进一步出台《“十三五”控制温室气体排放工作方案沪项和《“十三五”节能减排综合工作方案沪蚓,为“十三五”期间控制温室气体排放制定了明确的目标。与此同时,相关能源政策、产业政策也相继出台。表1梳理了中国目前已经出台的2020前CO2减排政策目标。根据现有工作进展,在各部门、各行业的共同努力下预计基本能够实现现有目标,甚至可以超额实现总体碳强度下降目标等个别目标。

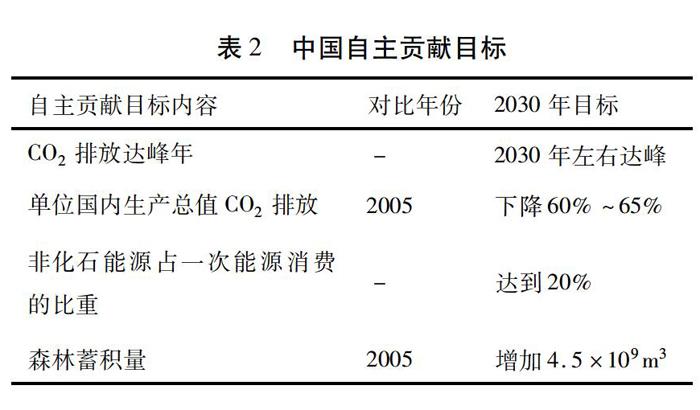

1.2远期CO2减排政策目标

2015年6月30日,中国向《联合国气候变化框架公约》提交了国家自主贡献方案,承诺在2030年左右实现CO2排放达峰并努力尽早达峰,2030年单位国内生产总值CO2排放比2005年下降60%-65%,2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右,以及2030年森林蓄积量比2005年增加45亿m3左右(见表2)。

为了实现国家自主贡献目标,中国一共在15个领域提出了针对性的行动政策和措施,具体包括国家战略、区域战略、能源体系、产业体系、建筑交通、森林碳汇、生活方式、适应能力、发展模式、科技支撑、资金支持、市场机制、统计核算、社会参与、国际合作。国家应对气候变化战略研究和国际合作中心对战略部署和保障措施之外的现有直接政策的预期实施效果和贡献进行了分析[1]o其中最重要的路径是工业节能和低碳能源系统,其次是产业结构调整和控制建筑交通领域排放。目前,上述政策措施稳步推进并已取得了明显成效。但是,要真正实现既定目标,中国还将继续付出巨大努力,并在一定程度上承受其带来的经济损失影响。

2中国低碳发展协同效益研究进展

相比国际学者的研究,中国对协同效益的研究起步较晚,大约从2003年开始出现。本研究着重梳理了2015年以来WebofScience数据库中的SCI期刊以及中国知網数据库中的核心期刊,通过搜索中国、二氧化碳、减排、协同效益等文章关键词 ,整理该领域的最新研究进展情况。

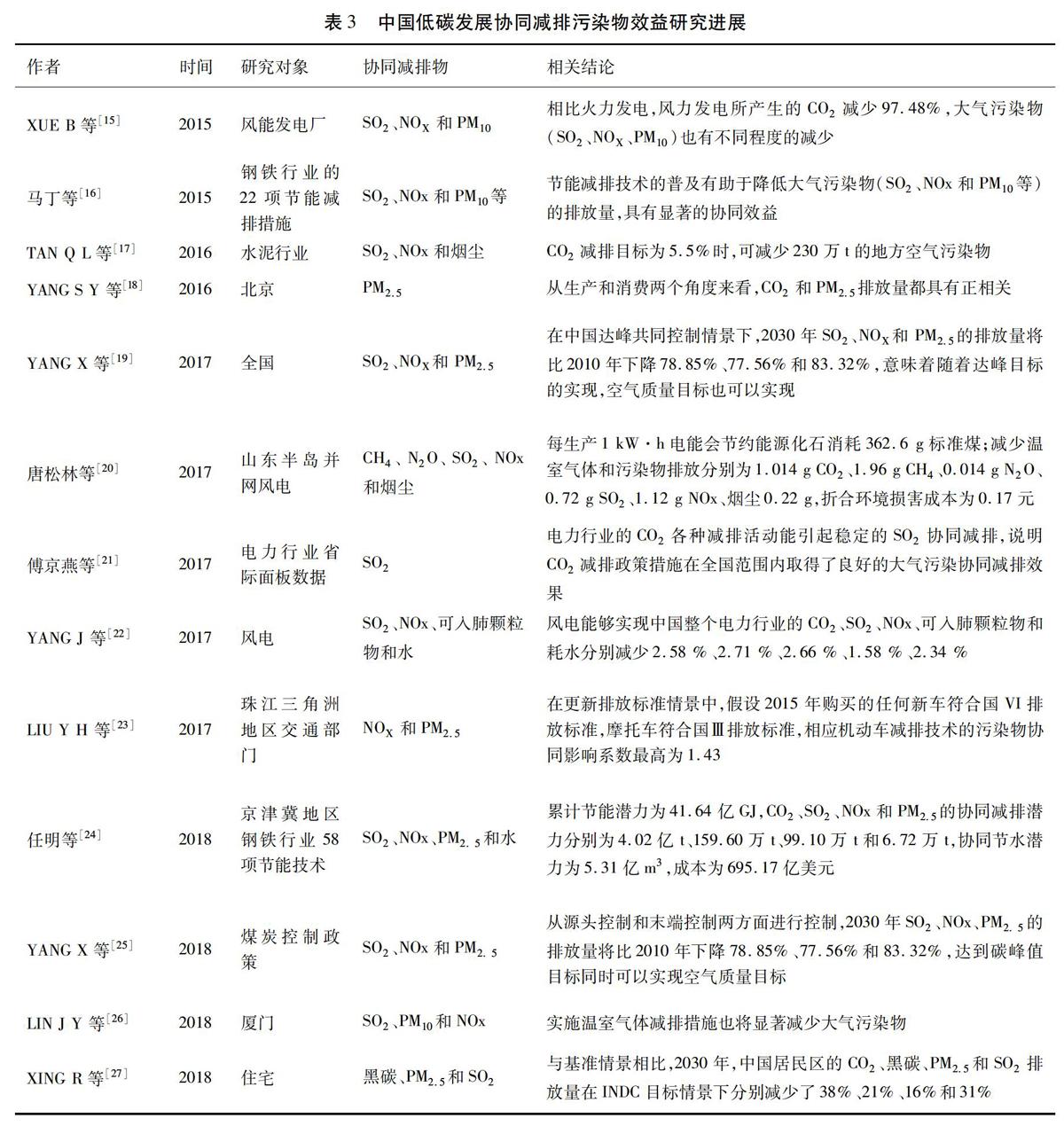

2.1协同减排污染物效益

国内研究大多集中在对某城市或某行业的工程技术减排措施对于协同减排空气污染物的环境效益评估上。表3梳理了2015年以来中国低碳发展协同减排污染物效益研究进展。从文章年度发表数量看,2017和2018年的文章数目明显更多,说明近几年该领域得到了更高的关注度。从研究行业来看,主要集中在电力、交通、钢铁、水泥、建筑等几个行业。从研究地域角度看,既有全国和区域性研究,也有单一行业或单一企业分析。从污染物种类看,涉及的协同减排污染物主要为SO2、NOx、PMu、PM10、烟尘、EO、水、黑碳和CH,,其中关注频度最高为前四类。从研究方法看,主要采用了单位污染物减排量系数进行估算。对于同一类技术,由于污染物减排量系数取值会有所偏差,其相应的协同减排效果也会存在一定偏差。从研究结论看,节能减排技术的普及有助于降低多种大气污染物排放量,具有显著的协同效益。

2.2健康效益及相应经济效益

与此同时,越来越多的研究开始在污染物减排基础上进一步分析相应的协同健康效益和经济效益。表4梳理了2015年以来中国低碳发展健康效益及其经济效益研究进展。从健康效益类别看,多数研究是围绕协同减排空气污染物所带来的减少疾病和人口死亡等健康效益,也有少数研究探讨了减少噪音带来的健康效益。从研究行业看,研究对象多为全国多部门,其他则聚焦于电力、交通和建筑等重点单一部门。从研究地域看,多数为全国性研究,也有少部分城市级别的研究。从研究方法上看,绝大多数

2.3其他效益研究为基于模型或者情景分析的定量分析,首先计算低碳 除了环境效益和健康效益,另外一些研究分析了其他发展策略或技术带来的空气污染物减排量;其次通过建立 方面的效益(见表5)。从研究数量看,2015年以来关于成空气污染与疾病或死亡人数之间的数值关系计算由于空 本效益和资源节约等方面的研究比较少,没有引起研究者气污染物减少使得疾病和死亡人数减少数量;最后可以通 的广泛兴趣。从效益类别看,包括通过单位污染物减排成过健康损失价值或寿命价值建立疾病和死亡人数与经济 本核算污染物减排带来的成本效益、通过产业结构变化引损失的数值关系,计算减排带来的经济损失减少量。同 起的总体经济收益以及资源节约效益。从研究地域看,涉时,也有少数研究通过问卷调查等定性方式研究人们对于 及了全国、区域和城市级别的研究。从研究对象看,这部健康协同效益的认同度。从研究结论看,低碳发展政策或 分研究都没有聚焦于某一单一行业,而是针对完整的经济技术可以带来显著的协同健康效益,但是由于不同研究对 体系。从研究方法看,CGE模型能够很好地用于研究低碳于关键参数的估算方式和取值存在差异,减排1tCO2可 发展策略下的总体收益。从研究结果看,低碳发展可以实以带来的健康效益结果也不尽相同。 现减排、成本和资源节约的多赢局面。

2.4效益关注点分析

从上述研究结果看,学者普遍认同CO2减排所能带来的直接和间接协同效益,实施温室气体减排措施不仅能实现显著减少大气污染物和减少水耗等环境效益,同时可以带来可观的健康效益和经济效益。在一定情景下,CO2减排所引起的协同经济效益甚至会大于CO2减排所需的经济成本,从而实现净效益。基于现有文献,表6汇总梳理了对电力、交通、建筑、工业等主要部门或者区域协同效益的影响类别及途径的研究关注程度。需要注意的是,在许多讨论健康效益的文章中也涉及了环境效益和健康效益。

从2015年以来的文献来看,近期核心关注点在于电力、交通、工业以及全国层面的环境效益及健康效益。建筑领域、区域和城市级别研究有所涉及,同时关于经济效益和其他效益方面的讨论比较少。考虑到PM2_5等污染物排放具有明显的区域排放特征,应该进一步加强区域或城市级别环境效益和健康效益的研究。同时,还应进一步深人开展关于经济效益方面的研究,特别是协同减排避免寿命损失和人口死亡所带来的间接经济效益。尽管目前关于大气污染导致的健康损失价值和寿命损失价值有一些讨论,但是其估值方法和数值存在较大差异,特别是国外学者的估计值与国内估计值也存在较大差异。因此,需要进一步加强这方面的研究,为合理分析低碳发展所带来的经济效益提供有效支撑。此外,低碳发展能够有效抑制不合理消费和扩张,其背后所能带来的资源节约效益也值得进一步关注。

3结论与建议

中国承诺了近、中、远期的co2减排政策目标,并将应对气候变化和国内可持续发展相结合,在节能减排和经济转型两方面均取得了很大进步,努力打造经济、能源、环境和co2减排等多方共同发展的新局面。但是,实现近、中、远期的co2减排政策目标会在一段时期内对我国经济产业结构带来挑战,并带来一定的经济影响。并且,低碳目标越严格,其影响将更为显著。与此同时,随着我国经济快速发展,工业化水平和城市化水平不断提高,资源环境问题将成为制约发展的严重阻力之一。化石能源大量消费不仅导致co2等温室气体排放量逐年增高,也导致了二氧化硫、氮氧化物、烟尘、PMu等污染物大量排放,是造成雾霾问题的主要原因。在实现co2减排政策目标的同时,良好的环境效益和健康效益可以抵消低碳能源经济转型中的福利损失,加速或者以更小的成本实现中国的低碳发展目标。

2015年以来,我国已经开展了很多关于低碳发展的协同效益研究。研究结果显示:保护生态环境、生态文明建设与应对气候变化的目标和主要措施相一致,具有明显的协同效益。但是,随着全球2T和1.5T温升控制目标的提出,我国应对气候变化工作的压力随之增强。随着我国碳减排目标约束不断增强,全国及各地区低碳减排的难度和挑战将越来越大。在这种政策环境下,各利益相关方将会更加关注低碳减排可能带来的协同效益,也对协同效益研究的准确性和可靠性提出了更高的要求。第一,现有研究局限在少数行业和地区,建议加强多行业和区域或城市级别研究以及能将诸多因素综合考虑的系统研究,从而更好地梳理不同政策的综合成效。第二,现有研究大多集中于协同减排气体污染物及相应带来的健康效益和经济效益。低碳发展能够有效抑制不合理消费和扩张,对于减排可以实现的其他协同效益研究较少,建议在未来的研究工作中有所加强。第三,现有健康损失价值和寿命损失价值估值方法和数值存在较大差异,建议进一步根据我国实际国情研究更加合理可信的估值方法和数值,从而更加合理地估计低碳发展和污染物减排带来的经济损失降低水平。第四,单位污染物减排量系数是定量研究的重要数据参数和研究基础,建议进一步通过实际案例分析、调查分析等手段获取不同技术、不同行业、不同区域的差别化和特征化数据,从而使研究结果更加系统准确。

需要指出的是,不同行业和地区低碳发展能够取得可观的协同效益不仅依赖于低碳政策自身,也依赖于保护生态环境、生态文明建设与应对气候变化的统筹安排、协调推进。首先,需要建立健全强有力的法律、法规和政策保障体系和实施运行机制,强化长期低碳发展和co2减排的目标定位,并逐步实现从行政手段管理为主过渡到法治手段管理为主。其次,要严格法规标准的落实执行,对环境污染、粗放浪费等各类违法违规行为严肃查处,对有法不依的官员加强问责,通过维护法治的权威性,推动绿色低碳发展落到实处。第三,在强化环境防治末端治理的同时,更加强调通过节能和能源结构调整来实现源头减排。只有进行能源生产和消费革命,改善能源结构,大力发展新能源和可再生能源,才能有效减少常规污染物和co2排放。最后,只有依靠创新驱动战略,才能实现低碳发展的新型工业化和城镇化。中国必须要利用我国市场体量大、需求大的优势,加强基础研究,率先推进新能源技术产业化。

(编辑:刘照胜)参考文献

[1]柴麒敏,傅莎,祁悦,等.应对气候变化国家自主贡献的实施、更新与衔接[J].中国发展观察,2018(10):25-29.

[2]WENGZX,DAIHc,MAZZ,etal.Ageneralequilibriumassessmentofeconomicimpactsofprovincialunbalancedcarbonintensitytargetsinchina[J].Resources,conservationandrecycling,2018,133:157一168.

[3]霍健,翁玉燕,张希良.中国2050年低碳能源经济转型路径分析[J].环境保护,2016,44(16):38-42.

[4]ZHANGD,RAUSGHS,KARPLUSV,etal.Quantifyingregionaleconomicimpactsofc。?intensitytargetsinchina[J].Energyeconomics,2013,40(2):687-701

[5]习近平·落实创新协调绿色开放共享发展理念确保如期实现全面建成小康社会目标[N/oL].2016-01-06.http://www.gov.cn/xinwen/2016-01/06/content_5031019.htm.

[6]WoRRELLE,PRicEL.Policyscenariosforenergyefficiency

improvementinindustry[J].Energypolicy,2001,29(14):1223-1241.

[7]蔡佳楠,高烁,孙星.环境、经济与社会发展协同效益研究综述[J].中国人口·资源与环境,2016,26(11):35-38.

[8]邹骥,滕飞,傅莎.减缓气候变化社会经济评价研究的最新进展[N/OL].2014-11-03.http://www.ncsc.org.cn/yjcg/zlyj/201411/t20141103_609567.shtml.

[9]楊曦,滕飞,王革华.温室气体减排的协同效益[J].生态经济,2013(8):45-50

[10]郑佳佳,孙星,张牧吟,等.温室气体减排与大气污染控制的协同效应——国内外研究综述[J].生态经济,2015,31(11):133-137.

[11]国务院关于印发“十二五”控制温室气体排放工作方案的通知[N/OL].2012-01-13.http://www.gov.cn/zwgk/2012-01/13/content_2043645.htm.

[12]国家应对气候变化规划(2014-2020年)[N/OL].2014-11-25.http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wq?bh/2014/20141125/xgzc32142/Document/1387125/1387125_1.htm.

[13]国务院关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知[N/OL].2016-11-04.http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-11/04/content_5128619.htm.

[14]国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知[N/OL].2017-01-05.http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/05/content_5156789.htm.

[15]XUEB,MAZ,GENGY,etal.Alifecycleco-benefitsassessmentofwindpowerinChina[J].Renewableandsustainableenergyreviews,2015,41:338-346.

[16]馬丁,陈文颖.中国钢铁行业技术减排的协同效益分析[J].中国环境科学,2015,35(1):298-303.

[17]TANQL,WENZG,CHENJN.GoalandtechnologypathofCO2mitigationinChinascementindustry:fromtheperspectiveofco-benefit[J].Journalofcleanerproduction,2016,114:299-313.

[18]YANGSY,CHENB,SERGIOU.Co-benefitsofCO2andPM2.5emissionreduction[J].Energyprocedia,2016,104:92-97.

[19]YANGX,TENGF,WANGX,etal.SystemoptimizationandcobenefitanalysisofChinasdeepde-carbonizationefforttowardsitsINDCtarget[J].Energyprocedia,2017,105:3314-3319.

[20]唐松林,刘世粉.并网陆上风电协同效益分析[J].生态经济,2017,33:75-102.

[21]傅京燕,原宗琳.中国电力行业协同减排的效应评价与扩张机制分析[J].中国工业经济,2017(2):43-59.

[22]YANGJ,SONGD,WUF.Regionalvariationsofenvironmentalco-benefitsofwindpowergenerationinChina[J].Appliedenergy,2017,206:1267-1281.

[23]LIUYH,LIAOWY,LINXF,etal.Assessmentofco-benefitsofvehicleemissionreductionmeasuresfor2015-2020inthepearlriverdeltaregion[J].Chinaenvironmentalpollution,2017,223:62-72.

[24]任明,徐向阳.京津冀地区钢铁行业能效提升潜力和环境协同效益[J].工业技术经济,2018(8):20-26.

[25]YANGX,TENGF.Theairqualityco-benefitofcoalcontrol strategyinChina[J].Resources,conservationandrecycling,2018,129:373-382.

[26]LINJY,KANGJF,NINAK,etal.ScenarioanalysisofurbanGHGpeakandmitigationco-benefits:acasestudyofXiamenCity,China[J].Journalofcleanerproduction,2018,171:972-983.

[27]XINGR,TATSUYAH,YUKOK,etal.AchievingChinasintendednationallydeterminedcontributionanditsco-benefits:effectsoftheresidentialsector[J].Journalofcleanerproduction,2018,20:2964-2977.

[28]SABELCE,HISCOCKR,ASIKAINENA.etal.Publichealthimpactsofcitypoliciestoreduceclimatechange:findingsfromtheURGENCHEEU-Chinaproject[J].Environmenthealth,2016,15:25.

[29]HELY,QIULY.Transportdemand,harmfulemissions,environmentandhealthco-benefitsinChina[J].Energypolicy,2015,97:267-275.

[30]GAOJ,XUG,MAW,etal.Perceptionsofhealthco-benefitsinrelationtogreenhousegasemissionreductions:asurveyamongurbanresidentsinthreeChinesecities[J].Internationaljournalofenvironmentalresearchandpublichealth,2017,14(3):298.

[31]PENGW,YANGJN,FABIANW,etal.Substantialairqualityandclimateco-benefitsachievablenowwithsectoralmitigationstrategiesinChina[J].Scienceofthetotalenvironment,2017,598:1076-1084.

[32]LIUMM,HUANGYN,JINZ,etal.Estimatinghealthco-benefitsofgreenhousegasreductionstrategieswithasimplifiedenergybalancebasedmodel:theSuzhouCitycase[J].Journalofcleanerproduction,2017,142:3332-3342.

[33]RAMASWAMIA,TONGKK,FANGA,etal.Urbancross-sectoractionsforcarbonmitigationwithlocalhealthco-benefitsinChina[J].Natureclimatechange,2017(7):736-742.

[34]GAOJH,HOUHL,ZHAIYK,etal.Greenhousegasemissionsreductionindiferenteconomicsectors:mitigationmeasures,healthco-benefits,knowledgegaps,andpolicyimplications[J].Environmentalpollution,2018,240:683-698.

[35]GAOJH,KOVATSS,VARDOULAKISS,etal.Publichealthco-benefitsofgreenhousegasemissionsreduction:asystematicreview[J].Scienceofthetotalenvironment,2018,627:388-402.

[36]XIEY,DAIHC,XUXH,etal.Co-benefitsofclimatemitigationonairqualityandhumanhealthinAsiancountries[J].Environmentinternational,2018,119:309-318.

[37]LIUL,WANGK,WANGSS,etal.Assessingenergyconsumption,CO2andpollutantemissionsandhealthbenefitsfromChinastransportsectorthrough2050[J].Energypolicy,2018,116:382-396.

[38]PENGW,YANGJ,LUX.etal.Potentialco-benefitsofelectrificationforairquality,health,andCO?mitigationin2030China[J].Appliedenergy,2018,218:511-519.

[39]LIM,ZHANGD,LICT,etal.Airqualityco-benefitsofcarbonpricinginChina[J].Natureclimatechange,2018(8):398-403.

[40]DONGHJ,DAIHC,DONGL,etal.Pursuingairpollutantco-benefitsofCO2mitigationinChina:aprovincialleveledanalysis[J].Appliedenergy,2015,144:165-174.

[41]樊明太,魏濤远,张晓光,等.低碳发展政策及其组合的复合效应——基于北京动态CGE模型的政策模拟和成本有效性评估[J].工业经济论坛,2015(1):31-47.

[42]WANGHM,DAIHC,DONGL,etal.Co-benefitofcarbonmitigationonresourceuseinChina[J].Journalofcleaner

production,2018,174:1096-1113.

[43]LIUYH,LIAOWY,LIL,etal.Reductionmeasuresforairpollutantsandgreenhousegasinthetransportationsector:acost-benefitanalysis[J].Journalofcleanerproduction,2019,10:1023-1032.

Reviewoflowcarbondevelopmenttargetsandrelativeco-benefitsinChina

ZHOULiXIAYu-hui2 CHENWen-ying1

(1.InstituteofEnergy,EnvironmentandEconomy,TsinghuaUniversity,Beijing100084,China;

2.TheAdministrativeCenterforChinasAgenda21,Beijing100038,China)

AbstractDevelopinggreenandlow-carboneconomyhasbecomeanimportantstrategicchoiceinChina.Stricterlow-carbondevelopmenttargetswillhaveagreaterimpactonwelfareforacertainperiodoftime,buttheirco-benefitscouldfurtheroffsetsomewelfarelossesandhelptoaccelerateorachieveChinaslow-carbondevelopmenttargetsatalowercost.ThispapercarriesoutareviewonChinasspecificdevelopmenttargetsin2020inthefieldsoftotalcarbonemissions,energystructure,industry,agriculture,transportation,construction,carbonsink,etc.ChinastargetsofNationalDeterminedContribution(NDC)isalsoexplained.Itreviewsandanalyzestheresearchontheco-benefitsoflow-carbondevelopmentinChinainrecentyears,especiallytheliteraturesaboutcollaborativepollutantreduction,healthbenefits,economicbenefits,andsoon.Ithasbeenfoundthatmostresearchersagreethattheimplementationofgreenhousegasemissionreductionmeasurescannotonlysignificantlyreduceairpollutants,waterconsumptionandotherenvironmentaleffects,butalsobringconsiderablehealthandeconomiceffects.Moreover,althoughexistingresearchoncobenefitshasmadegreatprogress,itisstillnecessarytostrengthentheregionalorurbanlevelresearch,thesystematicresearchthatcancomprehensivelyconsidermorefactors,andthestudiesondifferentkindsofco-benefits,andtoimprovethevaluationmethodandnumericalresearchofkeyparameterslikehealthlossvalue,lifelossvalue,andemissionreductioncoefficientofpollutantinthefuture.Significantco-benefitsoflowcarbondevelopmentachievedindiferentindustriesandareasrelyontheoverallarrangementandcoordinatedprogressofecologicalenvironmentprotection,ecologicalcivilizationconstructionandworkondealingwithclimatechange.Itisnecessarytoestablishastrongsafeguardsystemandanapplicablemechanismforlaws,regulationsandpolicies,toenhancetheimplementationoflawsandstandards,tofurtheremphasizetherealizationofsourceemissionreductionbasedonenergyconservationandenergystructureadjustment,andtorealizenewstyleindustrializationandurbanizationoflow-carbondevelopmentwithinnovation-drivenstrategies.

Keywordslowcarbon;co-benefit;emissionreductiontarget;policydesign

收稿日期:2020-04-10修回日期:2020-05-20

作者简介:周丽,博士,副研究员,主要研究方向为能源气候政策oE-mail:zhoulizl@tsinghua.edu.cn。

通信作者:陈文颖,博士,教授,主要研究方向为能源气候政策与模型。E-mail:chenwy@mail.tsinghua.edu.cn。

基金项目:科技部重点专项“我国应对气候变化与经济社会环境协同治理路径模拟研究”(批准号:2018YFC1509006);科学技术部《第四次气候变化国家评估报告》编制工作专项;国家自然科学基金项目“国际气候治理与合作机制研究”(批准号:71690243),“煤基燃料碳减排的两种影响要素研究”(批准号:21306099)