甘草泻心汤联合针灸治疗白塞氏病临床疗效观察

2020-08-25戴凤翔邱联群

戴凤翔,邱联群

(1. 广州中医药大学第五临床医学院,广州 510405; 2. 广东省第二中医院,广州 510095)

白塞氏病又称贝赫切特综合征(BD),是一种慢性全身性血管炎症性疾病,其临床表现以口腔、外阴溃疡、眼部病变及皮肤损害为多见,并可累及全身多个器官及系统[1]。《金匮要略·百合狐惑阴阳毒病证治》曰:“狐惑之为病……蚀于喉为惑,蚀于阴为狐……蚀于上部则声喝,甘草泻心汤主之“,狐惑病以惑(口腔溃疡)及狐(阴部溃疡)为主要临床表现,符合现代BD的诊断标准[2]。白塞氏病临床表现繁多,发作反复,甘草泻心汤全方寒温并用、辛开苦降,正适合湿热内蕴、胃气不和复杂证候的需要。本研究采用甘草泻心汤联合针灸治疗白塞氏病,临床收效较好,现报道如下。

1 资料

1.1 一般资料

选取2015至2018年3年内广东省第二中医院住院及门诊白塞氏病患者30例,其中男性14例,女性16例,按随机数字表法分为对照组及治疗组。对照组15例,男性患者6例,女性9例,年龄32~43岁,平均年龄(37.80±3.65) 岁,病程4.5~50个月,平均病程(25.95±18.15) 个月;治疗组男性患者8例,女性7例,年龄32~45岁,平均年龄(38.30±4.50)岁,病程5~55个月,平均病程(25.50±17.49) 个月。经统计学分析,2组性别、年龄、病程之间比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经广东省第二中医院伦理委员会批准,所有入选研究对象或其家属均签署知情同意书。

1.2 纳入标准

符合国际白塞病诊断标准修订小组 (ITR-ICBD) 2013年发布的白塞病国际诊断标准[2]和国家中医药管理局2017年发布的《中医病证诊断疗效标准》中“狐惑病”诊断标准[3];无合并脑血管意外、心脏病、严重肝肾功能不全等其他重大疾病;无合并类风湿关节炎、狼疮等其他结缔组织疾病;近期3个月内未使用过激素。

1.3 排除标准

年龄小于18岁者;孕妇及哺乳期妇女;合并心肝肾等其他系统重大疾病者;易发生药物过敏者;已接受有关治疗且可能影响对效应指标观测者。

2 方法

2.1 治疗方法

对照组给予沙利度胺(江苏常州制药厂提供,25 mg/片)50 mg / d。治疗组在对照组基础上加用甘草泻心汤(基础方如下:生甘草30 g,黄芩9 g,黄连6 g,干姜3 g,半夏12 g,土茯苓30 g,党参10 g,大枣4枚)。若肝经湿热明显,症见口苦、失眠者,可加入龙胆草、泽泻、木通等;若伴随眼部损害者,可加用决明子、菊花、密蒙花等;若合并脾气虚衰者,可酌情加入黄芪、白术等健脾益气之品,每日1剂,分早晚2次空腹温服。并配合针灸治疗取穴如下:足厥阴肝经之荥穴(行间)、足厥阴肝经之输穴(太冲)、手阳明大肠经之原穴(合谷)等。双侧取穴留针约30 min,每5 min行针1次取泻法,每日1次。嘱2组患者服药期间清淡饮食,勿服用其他对免疫系统有影响的药物。2组治疗周期均为3个月,待治疗周期结束后评定2组疗效。

2.2 观察指标

观察2组治疗前后口腔和外阴溃疡的改善情况,记录针刺反应,以20号无菌针头或更大针头斜行刺入皮内约5 mm,48 h后观察针眼出现的反应:(-)表示仅有红斑或针眼;(+/-)表示有红斑,丘疹直径在2 mm以下;(+)表示有红斑,丘疹直径为2~3 mm;(++)表示有红斑,丘疹直径>3 mm;(+++)表示脓疱1~2mm[4]。记录甲皱微循环等体征变化,以及血液流变学检查等实验室检查指标变化。

2.3 疗效评定标准

参照《中医病证诊断疗效标准》[3]。显效:口、眼、外阴部溃疡及皮肤结节等主症大部消失,针刺反应阴性,病情稳定;好转:主症明显减轻,连续服药可保持病情稳定;未愈:病情无改善或加重。

2.4 统计学方法

3 结果

3.1 2组治疗总疗效比较

表1示,经Wilcoxon秩和检验分析,2组差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。

表1 2组治疗总疗效比较[例(%)]

3.2 2组治疗前后临床症状改善比较

表2示,经t检验分析,2组治疗前比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,2组的临床症状均较前有所改善(P<0.05),治疗组疗效优于对照组(P<0.05)。

表2 2组治疗前后口腔和外阴溃疡改善比较

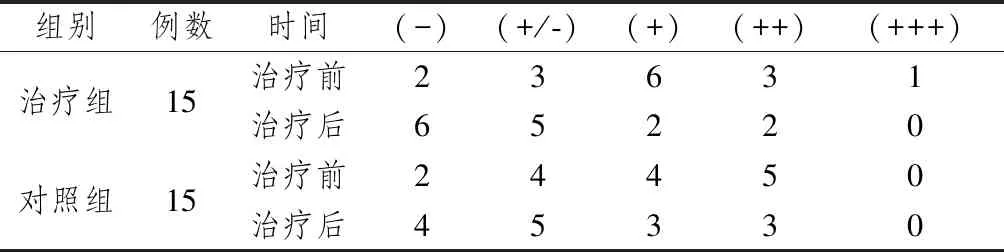

3.3 2组治疗前后针刺反应变化比较

表3示,经Wilcoxon秩和检验分析,治疗后2组体征均较前有所改善(P<0.05),且治疗组改善更为明显(P<0.05)。

表3 2组治疗前后针刺反应变化比较

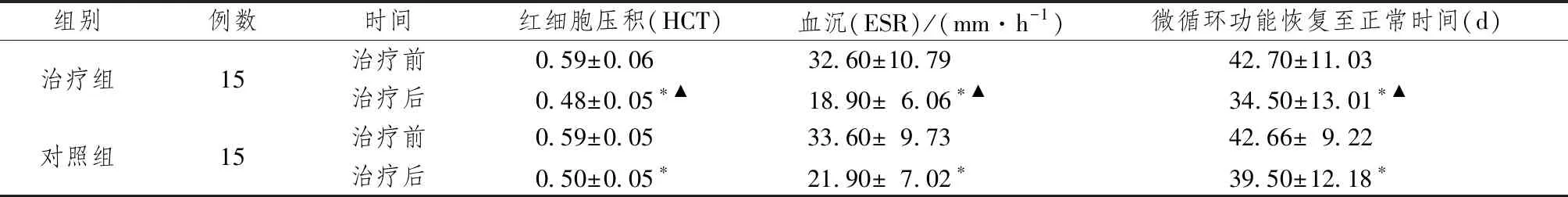

3.4 2组治疗前后血液流变学指标及微循环功能恢复至正常的时间变化

表4示,2组治疗后相关血液流变学指标均较前有所下降,微循环功能恢复至正常时间较前缩短,与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组改善情况较对照组更为明显(P<0.05)。

表4 2组治疗前后血液流变学指标水平比较

4 讨论

白塞氏病是一种慢性自身免疫性血管炎症性疾病,其发病机制复杂,病情迁延难愈。目前西医多使用激素、免疫抑制剂及相关对症治疗,不良反应发生较多,病人依从性差[5]。张志瑞等[6]通过对相关文献报道中西医结合治疗白塞氏病临床疗效Meta 分析,提示中西医结合疗法治疗BD在提高总有效率、降低治疗后复发率及治愈病损部位等方面均优于单独西医治疗组。

现代研究认为,白塞氏病的发生是在脾胃亏虚的基础上湿毒蕴结所致[7]。脾主运化水湿,脾虚则水湿不化,日久郁而化热,导致毒邪浊气循经走窜。循肝经虚火上炎则可见目赤, 随心火上炎可见咽喉溃烂甚至声音嘶哑, 下注肝、肾二经则见阴部溃疡[8]。故治疗狐惑病当标本兼顾,在祛湿解毒的同时,佐以补脾,脾健则湿自去,湿毒不复再生。《灵枢·经脉》记载:“脾足太阴之脉……络胃,上膈,挟咽,连舌本,散舌下”,脾脉损则可见口舌生疮、声音嘶哑,均证明本病的发生与脾经密切相关,治当补土伏火,可用甘草泻心汤治疗。方中生甘草可益气补脾兼以清毒,用量极大是其君药;《金匮要略》曰:“病痰饮者,当以温药和之”,湿邪非温不化,故以温燥之干姜、半夏辛燥化湿;湿邪郁久易化热毒,故配之以黄芩、黄连,有大力清热解毒之效,再佐以党参、大枣和胃健脾,土茯苓解毒消疮,全方共奏清热解毒、和胃化湿之效。

《灵枢·经脉》云:“肝足厥阴之脉……环阴器,抵小腹,挟胃……循喉咙之后,上入颃颡,连目系”,足厥阴肝经循行所通过的部位包括小腿内侧(BD结节红斑好发部位)、外生殖器、口腔及眼,这些均为BD病变的好发部位,说明狐惑病的发生与肝经可能存在某种联系[9]。殷克敬[10]根据经脉开阖枢的关系以经络别通配取穴位治疗狐惑病,临床疗效可观。故笔者依其思路,以足厥阴经与手阳明经别通选穴,取肝经之荥穴行间以清泻肝经郁热、输穴之太冲以调肝血并疏肝解郁,并合以大肠经之原穴合谷以“开四关”,起理气活血、疏通经络之效。经络畅通邪热得除则脏腑可安,诸症自去。

近期诸多研究表明,肿瘤坏死因子(TNF-α)可通过多种信号传导途径介导细胞的坏死和凋亡,在BD的发生发展中起重要作用[11]。如白塞氏病临床多以复发性阿弗他溃疡(RAU)起病,而TNF-α因子在RAU患者的外周血血清以及唾液中含量增加,其水平与口腔黏膜的损伤程度成正比,印证了TNF-α在BD病理进程中的重要推动作用[12]。郑莲莲[13]等发现,甘草泻心汤联合美沙拉嗪相对于单纯美沙拉嗪治疗UC的疗效更佳,其能降低血清TNF-α水平,减轻肠黏膜炎症反应。而徐雯[14]在对照组的基础上,给治疗组BD患者加用甘草泻心汤治疗后,治疗组TNF- α 水平较治疗前明显降低(P<0.05),且临床痊愈率及总有效率均有所提高,以上研究均提示甘草泻心汤可能通过调节TNF-α水平,达到缓解白塞氏病临床症状的作用。研究显示,RAU 患者中 CD4+CD25高表达 Treg 细胞在功能和数量上都受到损伤,免疫系统平衡被打破,提示RAU的发生与T淋巴细胞失调存在着某种联系[15]。王金凤[16]等通过研究发现,甘草泻心汤配方颗粒剂高、中组可提高RAU模型大鼠痛阈,升高CD4+、降低 CD8+,改善T淋巴细胞亚群失衡情况,提示甘草泻心汤可能通过调节T淋巴细胞亚群功能发挥治疗白塞氏病的作用。徐刚[17]认为,白塞氏病患者存在着血液流变学异常,且与病情严重程度有一定的关系。本文研究显示,甘草泻心汤联合针灸治疗可降低白塞氏病患者的血液黏度,并对微循环有一定的改善作用。这可能是其发挥临床疗效的作用机制之一。

综上,与对照组比较,甘草泻心汤联合针灸治疗可改善白塞氏病患者的临床症状(口腔及外阴溃疡愈合情况)、体征(针刺反应)、血液流变学以及微循环情况,其作用的发挥可能与甘草泻心汤降低血清TNF-α水平、调节T淋巴细胞亚群功能以及改善白塞氏病患者血液黏度和微循环有关。但本研究观察病例数较少,关于此种治法的确切疗效和作用机制还有待进一步的实验研究及探讨。