颈前路减压固定融合术治疗颈性眩晕的早期临床疗效

2020-08-24欧阳北平罗春山陆廷盛姚书眈蒲兴魏赵国权

欧阳北平 罗春山 陆廷盛 姚书眈 蒲兴魏 赵国权

近年来,随着发病率的明显升高[1],颈性眩晕已成为患者和医生的难题,因其临床表现各异,体征少,无有效的检查手段,且不易与精神科、神经内科、耳鼻喉科等疾病相鉴别,故尚无明确的诊疗方案[2-5]。目前对于颈性眩晕的治疗,首选保守治疗,且疗效满意[6]。但对于保守治疗不佳,且伴有脊髓、神经根受压或颈椎不稳的颈性眩晕,可选择手术治疗[7-8]。本文通过观察颈前路减压固定术对颈性眩晕的疗效,为颈性眩晕治疗提供新的方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2016年1月至2018年1月本院收治的17例颈性眩晕患者资料。其中,男3 例,女14 例,平均年龄(52.6±4.8)岁。纳入标准:眩晕为主要症状,查体伴有颈椎旋转试验或扭转试验阳性,严重影响患者生活质量,术前予3个月保守治疗,症状缓解不明显;选取单节段椎间盘突出为主,行颈椎间盘造影,诱发或加重眩晕症状,再向病变椎间盘内注射0.5 ~1 mL 2%盐酸利多卡因,眩晕症状显著改善或消失。排除标准:术前请耳鼻喉咽科、神经内科、精神心理科会诊排除相关疾病;严重心、肺、脑等不能耐受手术的患者;伴有颈椎骨折、脊柱肿瘤、脊柱感染的病例。

1.2 影像学检查

常规术前行颈椎正侧、功能位X 线片、CT、MRI 检查。筛选病变均单间隙患者17 例,其中C4/56 例,C5/65 例,C6/76 例。

1.3 手术方法

全麻生效后,患者取仰卧位,肩部稍垫高,取颈前右侧横切口4 ~6 cm,切开皮肤、颈阔肌,钝性分离深筋膜,向内外侧分别牵开内脏鞘和血管鞘,显露椎前筋膜,紧贴椎体表面剥离颈长肌,显露椎体。C 型臂透视定位确认病变间隙,椎体撑开器适度撑开,彻底清除病变间隙椎间盘组织,并潜行扩大减压范围,切除减压区增生的骨赘及后纵韧带,减压满意后,植入大小合适、三面皮质骨的自体髂骨块,选择合适的钛板固定于减压区上下椎体的中央,C 型臂X 线透视下,见内固定装置位置良好,术毕常规放置引流管1根,逐层缝合颈阔肌和皮下、皮肤。

1.4 术后处理

术后48 h 内拔除引流管,术后前3 d 常规使用地塞米松和甘露醇脱水,3 d 后患者戴颈托下床活动。术后1、3、6、12、24个月门诊复查拍片,记录临床症状改善、内固定物位置和植骨融合等情况。

1.5 评价指标

1.6 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析处理,定量资料以均数±标准差表示,组间比较采用 检验,<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

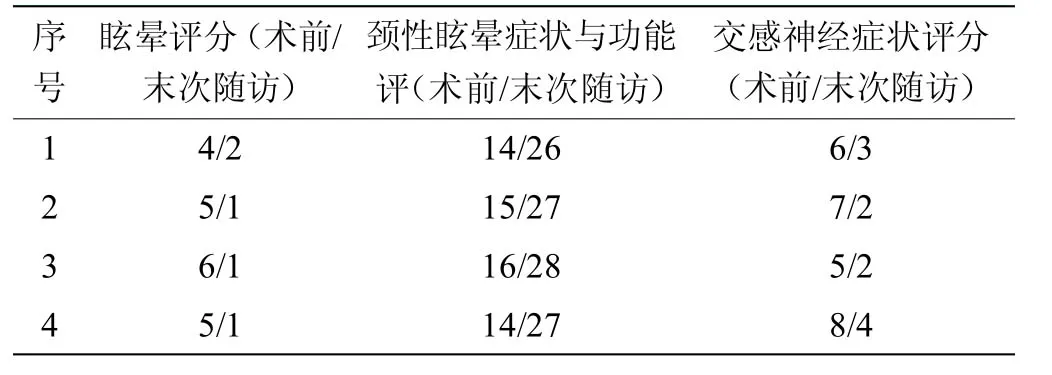

17 例患者均成功完成ACDF,术中未出现脊髓、神经、血管损伤,无硬膜撕裂等并发症。手术时间(85.8±8.6)min,出血量(60.6±7.4)mL,随访12 ~24个月,平均(16.8±2.4)个月。术前眩晕评分平均(4.76±0.75)分,末次随访时平均(1.06±0.56)分,术前术后差异有统计学意义(<0.05)。末次随访时颈性眩晕症状与功能评分为(26.53±2.85)分,比术前(14.82±0.81)分明显提高,差异有统计学意义(<0.05)。交感神经症状评分术前(6.41±1.06)分,末次随访时(2.71±0.77)分,末次随访时与术前相比均存在显著性差异(<0.05)(见表1、表2)。术后交感症状缓解优7 例,良9例,差1 例。随访时影像学检查显示植骨融合满意,未出现颈椎不稳定。

表1 患者治疗前后的相关指标比较(,n=17,分)

表1 患者治疗前后的相关指标比较(,n=17,分)

项目 眩晕评分 交感神经症状评分术前1 d 4.76±0.75 6.41±1.06末次随访 1.06±0.56 2.71±0.77值18.000 15.510images/BZ_57_1366_2465_1391_2491.png值 <0.001 <0.001颈性眩晕症状与功能评分14.82±0.8126.53±2.8517.512<0.001

治疗后,患者眩晕评分评分、颈性眩晕症状与功能评分、交感神经症状评分均显著优于治疗前,差异具有统计学意义(<0.05)。

表2 17 例患者术前及末次随访的相关参数评分

(续表)

典型病例: 患者,女,47岁,因反复眩晕伴颈部酸胀不适3年入院。诊断: 颈性眩晕,行C5-6椎间盘造影,眩晕症状明显加重,再向病变椎间盘内注射0.5 ~1 mL 2%盐酸利多卡因,眩晕症状显著改善或消失,排除手术禁忌后在全麻下行ACDF,术后眩晕症状明显缓解,治疗有效,详见图1。

图1A-D.术前颈椎正侧位和过伸过屈侧位X 线片见C5/6 间隙稍降低,未见明显不稳; E. 术前MRI 示C5/6 节段颈脊髓受压; F、G. 术前C5/6 椎间盘造影及封闭;H、I.术后1年正侧位X 线片示内固定稳定,椎体间骨性融合

3 讨论

3.1 眩晕发病机制

眩晕的病因和病理机制十分复杂,国内外关于眩晕发病机制的学说数量较多,大致可分为:交感神经功能刺激学说、本体感受器紊乱学说、椎基底动脉供血不足学说、与偏头痛及颈源性头痛相关的颈性眩晕学说、与颈椎失稳相关的颈性眩晕学说及体液因子学说。伴随对颈性眩晕的进一步认识,交感神经功能刺激学说[12]越来越受到关注。有学者[13-14]已证实后纵韧带、椎动脉上存在交感神经的纤维。Muheremu和Sun[15]认为,颈性眩晕的症状是因为后纵韧带上的交感神经受到刺激引起的,临床通过切除后纵韧带治疗颈性眩晕的病例也证明了这种假说的正确性。钟卓霖等[16]对35 例颈性眩晕患者行颈椎减压植骨融合内固定术,术后有29 例患者症状改善满意,并认为颈部交感神经异常可能是颈性眩晕的重要发病机制。本文依据交感神经功能刺激学说作为理论基础,严格筛选17 例颈性眩晕患者,均采用前路减压融合内固定术,术后患者眩晕均获得不同程度改善。

3.2 治疗方式

对于颈性眩晕病程不长的患者,采用规范保守治疗,如针灸、牵引、理疗、活血药物等,可取得一定的效果。但对于一些眩晕症状较重且反复性发作的患者,采用规范保守治疗3个月仍无法取得较好疗效,可考虑手术治疗,但需严格把握手术适应证[17]:症状重且反复,严重影响生活质量;影像学显示有明显的椎间盘突出、骨质增生和颈椎节段不稳;保守治疗3个月以上无效;手术愿望迫切,全身状况能够满足手术要求;在术前1 ~2 d 行病变节段颈椎盘造影,予0.5 ~1 mL 椎间盘造影剂(亚甲基蓝)注入的病变节段诱发或加重眩晕症状,2 ~3 min 后再向病变椎间盘内注射0.5 ~1 mL 2%盐酸利多卡因,眩晕症状显著改善或消失。彭宝淦等[18]报道一些颈椎病伴眩晕的患者接受ACDF术前1 ~2 d,通过向病变椎间盘内注射局麻药,如布比卡因等,数小时内可显著改善甚至消除头晕症状。

手术治疗主要有微创手术、颈椎融合手术及非融合手术。国外Liu 等[19]选择ACDF 治疗交感神经症状的颈椎病,术后眩晕评分均有明显改善。ACDF 中合并有后纵韧带的切除,>5年随访均取得满意的疗效[20]。国内作者[21-22]也得出前路减压融合术是治疗颈性眩晕的有效手段。也有研究表明非融合手术治疗颈性眩晕有效,梁磊等[23]采用前路椎间盘置换术治疗颈性眩晕患者,术后症状均获得满意改善。无论融合术或非融合术,有学者[20,24]提出完整切除后纵韧带是颈性眩晕治疗的关键,本文17 例患者亦全部切除减压节段后纵韧带,绝大多患者获得了满意的疗效,但其中1 例患者效果不满意,考虑可能与该患者对眩晕耐受程度低有关,术后给予药物和局部理疗,随访中症状仍有部分改善。

本次研究中采用前路经椎间隙减压固定融合术,是因为该手术为经典术式,术者熟悉,同时可以较彻底切除病变节段退变的椎间盘及后纵韧带,笔者推测该术式可能切断了椎间盘和后纵韧带之间交感神经正常传导的通路,从根本上改善患者的临床症状。同时对病变节段撑开、重建椎间稳定,对于交感神经症状亦具有缓解作用,最终逐步消除交感神经症状,提高预后[25]。另外,本研究发现女性颈性眩晕发病率约为男性的4.6 倍,这可能与女性颈部肌群力量较男性弱,更易导致颈椎不稳、诱发眩晕有关。钟卓霖等[26]亦报道女性颈性眩晕患者人数是男性的1.7 倍,考虑与男女之间颈部肌群力量不同密切相关。

综上所述,对于部分颈性眩晕患者,前路减压固定融合术能够改善患者的眩晕症状,可作为一种潜在的治疗方法。