论国有企业改革中的内部控制问题

2020-08-19徐明昌

摘要:内部控制所涉及的完善法人治理结构是目前国有企业改革很重要的一块内容。内部控制的应用可以帮助国企的公司治理结构的建立、完善,反过来国企改革的成果也有助于内部控制执行有效性的提高。二者的有效结合有利于国有企业的发展。本文通过分析内部控制理论研究的现状,结合国有企业的特殊性以及存在的问题,寻求完善国有企业内部控制的途径,具有一定的理论和现实意义。

关键词:国有企业;内部控制

中图分类号:F275文献识别码:A文章编号:2096-3157(2020)14-0069-02

随着社会经济的发展,我国国有企业发展也进入了新阶段,首先国内全面深化国有企业改革,国有企业的混合制改革不断推进;再有由于“一带一路”建设的深入贯彻,国有企业的境外经营成为常态。但是在此过程中,由于境内高管腐败和境外风险管理失效造成的国有资产流失案例层出不穷。因此,加强内部控制提高内部管理效率,是国有企业当务之急的现实需要。

十八大以来,国企改革进入全面深化改革的新阶段。国企改革重视机制与制度改革,要求建立现代企业制度,完善公司法人治理结构和市场化经营机制是其的两个支点。国企改革的最终目标是完成以市场机制为主的经济体制转型。国企改革有两方面内容,一方面,是供给侧结构性改革,包括去产能、去杠杆、央企重组等;另一方面,是加强国企改革的顶层设计,涉及产权改革和混合所有制改革。

一、国有企业改革背景分析

2019年的全国人大政府工作报告提出国企改革有四个方面可望在今年获得突破性进展。一是推进国资监管改革,继续推进“两类公司”试点。成立国有资本投资运营公司可为后续混改、资产证券化等做铺垫。二是积极推进混合所有制改革,由设计走向实际。混改試点和“双百行动”使得混改革向更大范围、更深层次发展。三是政府工作报告首次提及“职业经理人”制度,这是国有企业人事体制机制的重大转变。“职业经理人”市场化改革,可以加强董事会功能,完善公司法人治理结构,形成分类分层的企业领导人员管理体制。四是垄断行业“网运分离”将迎来新进展。多数领域将消除垄断,引入竞争,走向市场。能源行业作为垄断行业被重点关注。

政府为鼓励我国企业进行境外经营,提出了“一带一路”倡议。在此实施过程中,国有企业凭借积累起来的资金、资源、人才等优势发挥了重要的作用。国有企业不断地提高自己国际化经营的能力,包括如何怎么在境外经营过程当中更好地遵守当地的法律,更好地在当地履行社会责任,得到了当地国家和地方政府,包括社会民众的支持和好评。

但是境内外经营环境的差异与国际形势的不稳定给国有企业造成了很大的经营挑战。中航油、中石化等投资失败的不断上演,造成了国有资产的严重损失。境外经营意味着更加复杂、更难预测的投资环境,这其中存在诸多风险因素如政治、经济、文化等风险。另外,能源行业自身所有的风险也不可忽视,如环境保护风险、高昂的初始投资金额。因此,国有企业,尤其是能源行业的国有企业在境外经营中需要依赖良好的内部控制体系起到风险管控作用。

二、国有企业特殊性对内部控制的影响分析

我国国有企业具有自身独有的性质,所以在内部控制体系的建立和执行中都需要考虑这些因素,并且这也是导致当前国有企业内部控制失效的主要原因。

1.产权国民性。理论上来说,国有企业的属于全体人民所有,但是“全体人民”属于一个虚拟概念,无法作为主体行使权利。在此情况下,政府作为全体人民的代表行使所有者权利,政企分开的改革又使得政府将权利移交给各级国有资产管理机构,因此形成了多层代理关系。与非国有企业相比,国有资产管理机构对国有企业享有控制权,但不参与利润分配,因此缺乏内在动力参与企业监管和内部控制建设,从而导致实践中的国有企业“所有者缺位”现象。健全归属清晰、权责明确的现代企业产权制度是目前国有企业深化改革中顶层设计的部分,也是内部控制环境的重要构成。

2.目标多样性。国有企业的经营目标既有作为普通企业从事生产经营活动获得利润的目标,也有由于公有资本性质对所有人民承担一定的社会责任,包括稳定价格、保障就业等非利润目标。这对于国有企业内部控制体制有一定的影响:首先,非利润目标导致对管理人员考核指标难以衡量,不利于良好的薪酬政策的落实,最终有可能使得管理人员缺乏积极性并以权谋私;其次,非利润目标的存在会导致部分内部控制措施违反成本与效益原则,从而使得国有企业建立和实施内部控制的动力不足;最后,非利润目标会影响国有企业根据自己意愿和经营效果制定和实施的决策。因此,国有企业的内部控制既要有实现经营效果,也要有落实国家战略、履行公众责任的目标。

3.人事行政性。受特殊历史时期影响,国有企业管理风格具有行政性质,“人治大于法治”的问题经常发生,而这使得依赖程序和标准化的内部控制难以发挥作用。目前,我国国有企业高级管理人员依旧沿用行政委任制,“职业经理人市场”发展不足。因此国企高管主要来自政府和国企内部,只有少数来自社会公开招聘。此外,在对于国有企业董事会和高层管理者的考核遵循现有的党政干部考核模式,这使得管理者缺乏市场竞争压力,激励动力不足,追求短期效益。这些并不是有利于内部控制完善的因素,需要被克服。

4.层级复杂性。国有企业通常规模较大,有多层组织结构。由于这些组织在决策、管理、财务等方面具有一定的独立性,所以在国有企业内部有众多管理主体。国有企业层级的复杂性一会造成决策、管理效率的降低,从而削弱集团总体控制能力,不利于信息沟通,尤其是难以贯彻母公司总体战略。同时,随着自身实力的增强与“一带一路”倡议的提出,国有企业集团国际化经营逐渐成为常态,这其中增加的组织层级又对国有企业内部控制提出了新挑战。

三、国有企业内部控制机制存在的问题

1.形式化。形式化是指目前的国有企业内部控制机制建设基本借鉴西方发达国家的经验和研究成果,而这主要涉及内部控制的共性内容,很少考虑个体的差异性和具体需求,所以流于形式,不具备实际运用价值。正如樊行健、肖光红所言:“由于内部控制所具有的社会属性,在社会经济发展水平多样化、政治经济体制多极化、世界文化多元化的格局下,一个统一而具有广泛适用性的内部控制规范标准体系是不存在的。”

2.僵硬化。僵硬化是指当前的国有企业内部控制机制建设没有根据时代背景的变化及时作出调整,从而使得看似完善的内部控制机制依旧无法堵住舞弊、腐败等漏洞。对于一项事物的有效性评价,应当在当前的大环境背景中进行,否则不具备现实价值。经过近20年的发展,我国国有企业根据国家相关法律法规基本建立了内部控制机制。然而,现阶段甚少有国有企业在内部控制机制建设和完善的过程中考虑到国有企业主要面临的两大变化,一是全面深化国有企业改革,二是“一带一路”倡议指导下的国际化经营。因此,我国的国有企业内部控制应是一个动态化的过程,可以依据外部大环境的变化做出调整。

3.权力寻租腐败。管理人员通过手中的权力进行关联交易、利益输送。这不但损害了权力自身的廉洁性,而且也给党执政的经济基础造成负面影响。

4.重点岗位腐败。部分国有企业在工程招投标、物资采购等重点岗位的腐败风险较高,这些重点岗位腐败具备易发多发特征,存在较大隐患。

5.人事问题突出。部分国有企业违背组织程序、违规用人,甚至有个别领导人员买官卖官,带坏了用人风气。

6.四风问题频发。国有企业公款打高尔夫球、公款吃喝、公款旅游等问题比较突出,顶风违纪问题时有发生。

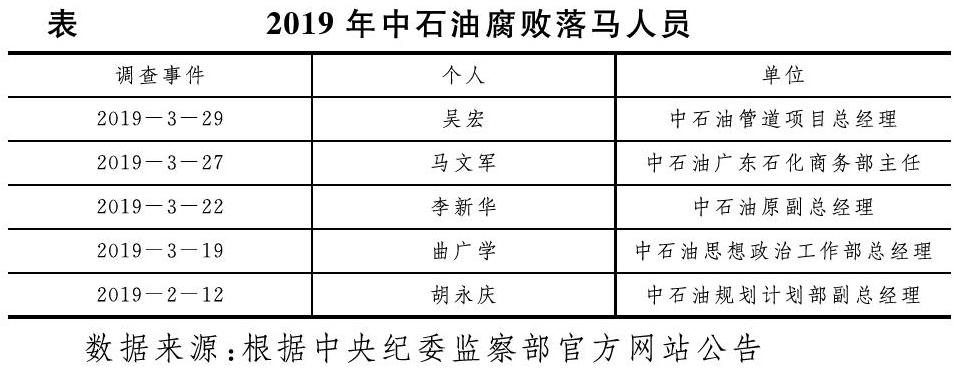

7.国有资产流失。由于改革不彻底、制度不完善、監督不到位,导致国有企业违规盲目决策问题多发,“三重一大”(指重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用)流于形式,造成很多国有资产流失。根据中央纪委监察部官方网站公告整理所得巡视过后,中央对于腐败的打击力度并未松懈,在2019年的全国两会召开前,作为腐败“重灾区”的能源行业,则又有多名高管先后落马,成为舆论焦点。其中,中石油两月内“五虎”落马倍受关注(见表)。

这些都表明由于国有能源企业内部控制机制的不完善,腐败问题层出不穷,

一方面,造成了国有资产的损失,另一方面,降低了公众信任,没有履行好社会责任。因此,国有企业的内部控制建设亟需调整。

四、对加强国有企业内部控制建设的建议

1.突出中央审计主导。国有企业的腐败频发现象一直中央的重点关注对象。2018年中共中央发布的《深化党和国家机构改革方案》明确提出组建中央审计委员会。该举措对于更好地发挥审计在党和国家监督体系中的作用意义重大。突出中央审计委员会在国有企业监督的主导作用,一方面,可以通过对于党员干部的监督检查,为改善国有企业内部控制建设提供组织保障;另一方面,有利于形成反腐的高压态势,使得相关人员“不敢腐”。

2.改善高管考核机制。我国对于国有企业高层管理人员的考核机制不仅仅需要重视经营效率和效果,还需要考虑关于国有企业高管遵守党纪法规的考核,并将其纳入国有企业内部控制体系建设。这是因为,经营效率的相关考核要素常与薪酬挂钩,适当的薪酬政策会减低为个人谋取利益的欲望。党纪法规相关的考核要素有助于高管人员在日常工作中避免犯相关错误。这两个要素的共同致力于“不想腐”趋势的形成。

3.完善现代企业制度。我国国有企业改革核心就是完善“产权清晰、权责明确”的现代企业制度,而内部控制是实现现代企业制度的重要保证,如果缺少了内部控制的作用,现代企业制度建立将需要更多工作。国有企业的腐败问题如果仅仅以查处、撤职为手段,是无法从根本上解决问题的。这还是要通过深化国有企业改革,建立与现代企业制度匹配的的内部控制体系来实现。

良好的公司治理结构是内部控制发挥作用的基础,这是由于公司治理结构的设置降低由于代理关系造成的风险,在“所有者缺位”的国有企业中尤为重要。同时,防范腐败要求构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力结构。有效地公司治理结构使得决策权、执行权、监督权三权分立,关键岗位关键人员定期轮岗,有助于企业管理人员的“不能腐”。

内部控制中的控制点,都是经过长期摸索积累的易出问题的点,从这个制度出发,企业可以有的放矢的提高经营效率和效果。内部控制体系最大的作用是让企业在控制和效率、成本和收益之间寻求最佳平衡,并形成规则。

参考文献:

[1]李连华.内部控制重心:由腐败防控到效率提升[J].会计之友,2016,000(002):90~93.

[2]李莹.COSO框架变革方向与我国国有企业内部控制改革[J].财经问题研究,2015,(01):127~131.

[3]董福亮.加强国有企业内部控制制度建设的思考[J].全国流通经济,2017,(11):27~28.

作者简介:

徐明昌,供职于杭州市居住区发展中心有限公司。