胸科专科医院胸痛中心建设实践与思考*

2020-08-17娄洁琼侯旭敏范小红

——娄洁琼 侯旭敏 范小红

“快速分诊、尽早救治、规范诊疗、多科合作”是急诊急救能力建设的重要指导方针和发展方向。国家卫健委下发的《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)》(国卫医发〔2017〕73号)提出要创新医疗服务模式,鼓励医疗机构建立胸痛中心、卒中中心、创伤中心等救治中心,同时连接院前急救,构建快速、高效的急危重症医疗救治体系[1]。专病专救的急诊模式逐渐成型,胸痛中心等救治中心服务模式越来越凸显其重要性和必要性。上海市胸科医院是一家以心胸疾病诊疗为主的三级甲等专科医院,于2010 年启动胸痛中心建设工作,2012 年成为中国第一家获得国际胸痛中心协会( Society of Chest Pain Center,SCPC) 认证的单位,2016年被评选为中国首批胸痛中心示范单位。其胸痛中心专为救治以急性非创伤性胸痛为主要临床表现的急危重症患者而设立,将心血管病学、导管介入技术、医学影像学、重症医学等整合进急诊医学,是胸痛患者的“急诊绿色通道”,旨在提高对急诊胸痛4种死亡率高、威胁性大的主要疾病(急性ST段抬高型心肌梗死、肺栓塞、主动脉夹层、张力性气胸)的救治能力。作为心胸疾病诊疗专科医院,其救治任务重、专业性强,胸痛中心可以充分发挥专业优势,多学科统筹协调提升急性胸痛患者的医疗救治质量和效率。

1 胸痛中心急诊建设体系

1.1 对标国际,优化流程

建设一家规范的、优质的胸痛中心,必须要有完善的制度和流程做保障。该院在胸痛中心筹备初期,立足国际视野,邀请美国胸痛中心协会专家进行指导,全面对照胸痛中心认证要素,严格按照国际标准进行设置优化。首先,建章立制,规范诊疗。制定急诊救治、病例讨论、例会、培训等管理制度和标准化应急处理方案,如联合例会制度、典型病例讨论制度、人员培训制度和时间管理方案、辅助检查紧急联系预案、院前心电图传输方案等。其次,结合国内外诊疗指南和院内外专科优势,建立胸痛中心诊治流程,包括胸痛中心“一键启动”流程、急胸痛患者分诊流程、急诊室胸痛救治流程、急性ST段抬高型心肌梗死诊疗流程等。通过对原有流程不断优化,逐步形成符合区域实际、具备医院特色的诊治流程和管理方案。

1.2 信息化支撑

1.2.1 远程急救系统 胸痛中心与120系统对接,开发线上远程急救系统,实现“院前急救-院内抢救一体化无缝衔接”,畅通胸痛患者急救绿色通道。系统拥有实时共享患者体征、分级处理病情程度和协助远程会诊3大功能[2]。急救车配备远程传输设备和实时监控设备,120救护车接诊后即可完成患者心电图检查,并通过无线传输系统将患者的心电图、血压、血氧饱和度等各项监测指标传输至急诊科。急诊医生可以在第一时间根据客观指标判断患者疾病危急情况,需急诊行PCI(Percutaneous Coronary Intervention,经皮冠状动脉介入治疗)的危重患者进行绕行急诊处理,并通过“一键启动”做好术前准备工作。

1.2.2 急诊胸痛分诊系统 规范化的胸痛评估和分诊对早期识别胸痛病因、提高救治率具有重要意义[3]。急诊科联合信息中心开发急诊胸痛患者分诊系统和专用病历,将急诊胸痛的评估和分级、筛查和随访纳入规范化管理。急诊护士接诊胸痛患者后,通过简单病史询问和初步体格检查,将各项评估指标录入胸痛分诊系统。系统筛查出高危患者,立即启动急诊室胸痛救治流程,尽快开启救治通路。低危患者做完筛查后则参照一般急诊候诊流程就诊,或分流至门诊行进一步治疗。系统详细记录每位胸痛患者的症状及转归,对后续处理(手术、住院、门诊随访等)进行持续跟踪。

1.2.3 快速检查系统 急性危重心胸疾病患者抢救最重要的就是时间,“时间维度管理”的核心即救治的每个环节都尽量减少时间消耗,达到流程最优化,因此各种辅助检查必须精准、快速。急性胸痛患者入院后参照胸痛中心流程就诊,要求当班护士在患者进入医院5分钟内完成心电图检查,急诊医生立即进行心电图判读。急诊科配置POCT(床边快速检验)设备,对于肌钙蛋白、D-二聚体、BNP等项目,保证15分钟~20分钟内出结果。高度怀疑血管性疾病需行主动脉+冠脉CT检查的患者,可通过绿色通道即刻完成CT检查。

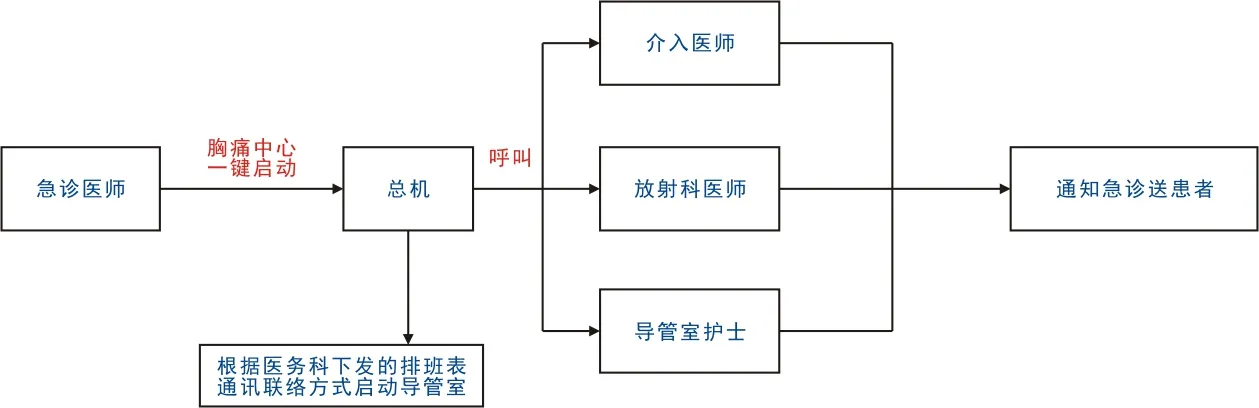

1.3 “一键启动”流程

“一键启动”流程是在各部门反复商讨总结下对既往流程重新梳理后制定的,即急诊科医生→总机→启动导管室[4],见图1。急诊科医生经过严格的STEMI诊治培训,可迅速识别高危患者,一经诊断STEMI有急诊PCI指征患者,急诊医生直接启动该流程,快速转运至导管室行介入治疗,尽量缩短患者在院等待时间。

图1 “一键启动”流程

1.4 胸痛区域急救网络建设

为贯彻落实分级诊疗,该院探索将胸痛中心建设“以点带面”逐步向“网络联动”转型,建立“胸科-社区”胸痛区域急救网络化联动模式。医院与长宁区卫计委、街道和青浦区急救中心签订区域医疗协作共建协议,建立合作关系,打造区域内急性胸痛急救网络体系。胸痛患者可由社区医生转诊至胸痛中心,实现从基层到三甲医院的转运救治。同时,积极派出团队进入社区,深入推进胸痛中心网络,打造由专科医院-120急救-社区医院-患者组成的集预防、急救、康复、科普四位于一体的健康网。

1.5 急救人员培训

为保证胸痛中心运作过程中,人人参与、人人知晓,对急诊胸痛所有相关人员定期培训,确保所有人员熟悉相关流程,按照统一规范的标准程序操作。针对医师、护士、技师、工勤人员等开展胸痛专业化培训,促其掌握相关技能,熟悉设备使用方法,明确各自分工,了解转运流程。尤其是针对拥有“一键启动”和现场抢救处置权的急诊医生,通过规范化培训使之掌握各类心胸危急重症心电图分析知识,早期识别高危患者。通过定期开展模拟急救训练,组织继续教育学习,召集专家团队至社区、协作医院和急救中心进行相关培训,使整个救治过程形成完整的救治链。

2 成效

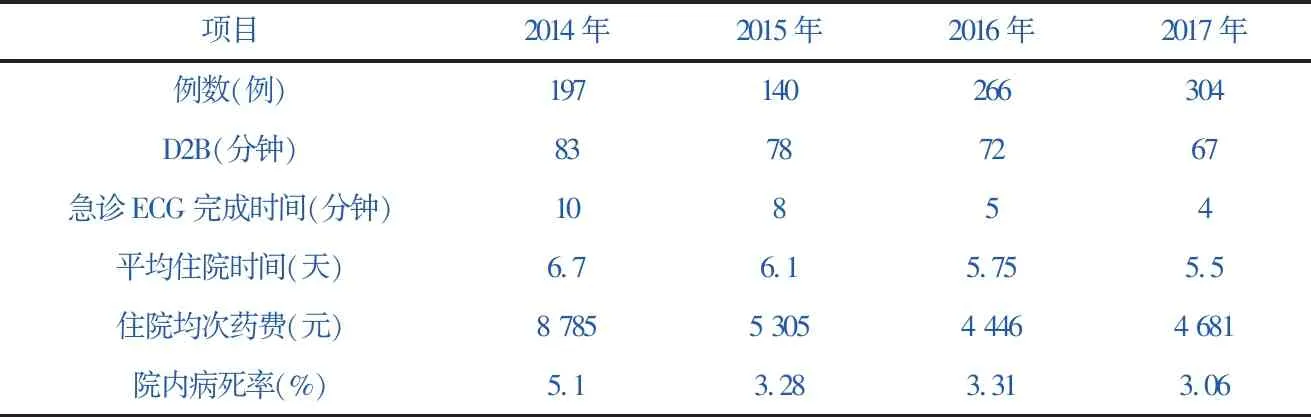

数据统计分析表明,自2014年以来,胸痛中心STEMI患者各项指标均取得良好改善效果,见表1。

表1 胸痛中心2014年-2017年STEMI患者医疗指标变化

3 讨论

3.1 机制建设是基础

机制体制的建设和完善是医院急诊急救能力提升的立足之本。对于急危重症患者的急救,需建立规范、快捷、灵活的工作机制,确保患者能在黄金时间段内得到紧急救治。以胸痛中心为例,通过胸痛中心建设,制定了急性胸痛抢救的全方位管理体系,对分诊、分流、检查、诊治、转运、培训等建立健全规章制度、流程方案,从社区转诊到院前急救再到院内急诊形成了完整的心胸急症救治体系。急危重症规范抢救流程、多学科协作机制、急诊抢救室-ICU/导管室一体化建设、预检分诊机制和转诊合作体制等急诊医疗体系建设,对于提高急诊能力是必要铺垫。

3.2 分诊分流是前提

目前,国内各大医院普遍存在非急诊患者占用急诊医疗资源现象[5]。因此,急诊患者的快速分诊和分流是急危重症患者医疗安全的基本保障。胸痛中心通过培训保证了分诊人员掌握分诊流程和指标,并开发了急诊胸痛患者分诊系统和筛查系统,通过录入生命体征和相关病史进行限定和点选,将高危患者筛选出来并迅速开展后续救治,将低危患者分流至门急诊候诊或收入病房行进一步治疗,保证了最优质的医疗资源得到最合理的利用。

3.3 院前急救是保障

院前急救是急诊急救医疗服务的最前沿[6]。院前急救-院内急诊的一体化无缝衔接是目前急诊面临的最重要也是最薄弱的环节。借鉴胸痛中心急救模式,整合 120急救系统,将抢救时间前移至救护车内,可大幅度提高诊断和救治效率。然而,当前国内院前急救体系形式多样,缺乏统一、高效的调度和管理平台,受院前急救系统制约,并非所有急救车都能配备远程急救仪器设备。为做好院前院内急诊的无缝衔接,需进行政策引导和区域共建,进一步加强医院与120急救中心等院前急救医疗和转运机构的协作建设,只有多级多部门的联动协作才有可能实现120急救车的统一配置,为急危重症患者院前急救拓宽救治通道,保障患者安全。

3.4 信息化建设是途径

充分利用信息化手段可助力医院急诊急救能力提升。无论是社区-院前-院内急救的无缝衔接,还是院内急诊的分诊分流,亦或是检查检验的技术设备等,都离不开信息化建设的有力支撑。通过信息化建设,应用远程急救系统、智能预检系统、胸痛分诊系统、数据传输系统、电子病历系统、远程会诊系统等,急诊科配备床边快速检测设备、自助服务设备等,实现院前院内信息实时共享,提升急诊分诊分流能力,优化救治流程,提高重大急性病医疗救治质量和效率。

3.5 区域急救是目标

胸痛中心等各救治中心与院前医疗急救机构形成网络,在可及区域内构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治网络体系,是医改背景下分级诊疗下沉的重要路径。符合条件的医疗机构可建立各类救治中心,建立起“三级医院-急救机构-社区医院-患者”的区域急救网络化联动模式,分级救治与协同救治相结合,实现双向转诊、转运急救、资源共享,是急诊医疗体系的最终发展目标。由政府、医院和社区共同努力建立合作协同网络,构建大急诊急救体系,在全市范围内整合医疗资源,实行合理调配,是实现区域协同急救的重要举措。