陕西省镇安县龙胜沟锰矿床地质特征及矿床成因

2020-08-17王利民

王利民

(陕西地矿物化探队有限公司,陕西 西安 710043)

龙胜沟锰矿位于镇安县城200(°)方位,直距20 km处的青铜关镇早阳村附近。矿区地处秦岭南麓,山峦起伏,地形总体呈东高西低态势。海拔一般为600~1 200 m。1958年发现该锰矿点。2012~2017年进行了锰矿详查。求得控制的和推断的(332+333)锰矿石资源量130.56万t,Mn品位16.21%,TFe品位11.83%,Mn+TFe品位28.04%,矿石为冶金用铁锰矿石[1]。通过分析该矿的地质特征及成矿规律,对该区域找矿具有指导意义。

1 区域地质背景

矿区地处秦岭东西向复杂褶皱系之东端,隶属于南秦岭印支褶皱带中的留凤关—金鸡岭褶皱束。大地构造位置处于扬子板块北部南秦岭造山带边缘海盆的凤县—镇安陆缘海盆(Nh-T2)构造单元。地层区划属羌塘—扬子—华南地层大区南秦岭—大别山地层区迭部—旬阳地层分区的天竺山地层小区[2]。区域出露地层有奥陶系、志留系、泥盆系及石炭系,岩石以千枚岩、片岩、云母石英片岩、石英岩、大理岩等区域变质岩为主。岩浆岩不甚发育。

本区处于南秦岭山(阳)—柞(水)—镇(安)—旬(阳)华力西—燕山期贵金属、有色金属成矿带。区域上志留系为含锰层位,已知的旬阳县尖山锰矿为沉积变质型锰矿体。镇安县已发现金属及非金属矿床、矿(化)点数十处,其中已初步探明具有开采价值的有金、银、铜、铁、铅、锌、锰、锑等矿产。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区内地层出露志留系和泥盆系。下志留统梅子垭组(Sm)分布于矿区中部龙胜沟—王家岭一带,是区内重要的含矿地层。主要岩性组合为绢云母板岩、炭质千枚岩、绢云母石英片岩、含炭质细碎屑岩夹薄层状硅质灰岩、泥质灰岩及碳酸盐岩。泥盆系地层主要有公馆组(D1g)、石家沟组(D2s),分别出露于矿区北部和南部,总体为一套滨海相细碎屑岩—碳酸盐岩沉积建造。

2.2 构造

2.2.1 褶皱构造

矿区内发育东瓜滩—龙胜沟背斜。该背斜轴面呈近东西向展布,背斜枢纽产状105(°)∠20(°)。核部由志留系组成,两翼由泥盆系组成。北翼地层产状45(°)∠80(°),南翼产状180(°)~200(°)∠40(°)~55(°)。

矿区位于该背斜核部及南翼,锰矿体赋存于东瓜滩—龙胜沟背斜南翼的志留系梅子垭组中。核部有超基性岩体分布。

2.2.2 断裂构造

矿区断裂构造较发育,是由挤压构造形成的一系列断裂构造,为北西向展布,一般规模较小。矿区内共有七条断裂,编号F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7。除了F2外,其余均为F1断裂的次级断裂。

F1(庙湾—兴隆—干沟脑断裂):中东部近东西向,到西部为北西向。是志留系与泥盆系的接触面,断面产状160(°)~175(°)∠40(°)~70(°),断裂在矿区长7 km,断距不清,为逆断层。

F2(大寨沟口断裂):走向120(°),在矿区断裂长约3 km,早期北盘向西平移,为左旋走滑断层。晚期北盘下降,为正断层。

F3(庙湾—窑沟断裂):走向北西西向,断层面产状,190(°)~220(°)∠65(°)~70(°),断裂长3 km。

F4(仁河断裂):走向近南北向,在矿区长1.5 km左右,性质不明。

F5断裂:位于矿区西部,区内长度1 km,为左旋走滑断层,走向140(°),未对矿体造成破坏。

F6断裂:位于矿区中部偏西,区内长度1.2 km,为左旋走滑断层,走向116(°)在平面上滑动距离约10 m。

F7断裂:位于矿区中部,区内长度0.5 km,为左旋走滑断层,走向124(°),平面上滑动的距离约15 m。

2.3 岩浆岩

在矿区王家岭—龙胜沟一带有王家岭滑石蛇纹石岩(Wψω4)出露。呈规模不等岩枝或岩脉状侵入于梅子垭组(Sm)。岩体长轴方向与围岩片理一致,呈近东西向,岩体边缘已强烈片理化。岩石类型主要有透闪石蛇纹石岩(透闪石化蛇纹石化橄榄岩)、滑石岩、透闪滑石片岩等。岩石具有纤维状—显微鳞片变晶结构、变余自形粒状结构,块状构造、片状构造。透闪石蛇纹石岩主要矿物成分为蛇纹石(>70%),透闪石(10%~15%);滑石岩主要分布在岩体边部,呈鳞片变晶结构,块状构造。矿物成分为滑石(80%~90%),磁铁矿(3%~5%),蛇纹石、绿泥石少量;透闪滑石片岩主要分布在岩体边缘,呈柱状纤状—显微鳞片变晶结构,片状构造。主要矿物成分为滑石(>70%),透闪石(15%~20%)。

在围岩中还分布有较多的小规模绿泥滑石片岩团块。此外,在局部地段还有顺层侵入的煌斑岩脉。

王家岭超基性岩体浅部赋存有铬铁矿,但品位较低,达不到铬铁矿矿石品位及开采技术指标,无工业意义。

2.4 变质作用及围岩蚀变

2.4.1 变质作用

矿区经历了漫长复杂的地质演化过程,变质作用主要有区域变质作用、动力变质作用。由于受区域构造运动的影响,使岩石经受了强烈的变形变质作用,变质相为绿片岩相,变质矿物主要为绿泥石、绢云母、铁铝榴石等。区域变质岩主要有千枚岩类、绿片岩类、石英岩类。动力变质作用产生线状分布的碎裂岩类,分布于各断裂破碎带内。

2.4.2 围岩蚀变

围岩蚀变主要有硅化、碳酸盐化、绿泥石、绢云母化、黄铁矿化、磁黄铁矿化等。

1)硅化

常见于锰矿化带中,表现为不同期次的热液石英脉充填,以交代形式出现于断层破碎带及锰矿化带中,导致围岩颜色变浅,硬度增大,表现为褪色化的特点。

2)碳酸盐化

在矿体及围岩的细小裂隙中常有碳酸盐岩呈网脉或细脉出现。

3)绿泥石、绢云母化

多见于锰矿(化)体近矿围岩,绿泥石、绢云母呈细小片状、鳞片状集合体出现。

4)黄铁矿化、磁黄铁矿化

在围岩中黄铁矿化、磁黄铁矿化普遍存在,二者多为自形—半自形晶,呈浸染状、细脉状或团块状分布。

3 床矿地质特征

3.1 矿体特征

区内划分南北两个矿段,北矿段位于矿区中部梅子垭组中岩性段的第4层(Sm2-4)内,自东向西圈定K1-1、K1-2、K1-3、K1-4 4个锰矿体。含矿岩性为绢云母板岩、长石石英砂岩及炭质硅质岩,围岩为炭质板岩及长石石英砂岩。南矿段位于矿区南部梅子垭组中岩性段的第2层(Sm2-2)内,由北往南圈定K2-1和K2-2两个锰矿体。含矿岩性为绢云母板岩、炭质硅质岩,围岩为粉砂质板岩,局部为绢云母板岩。

1)K1-1矿体:地表出露长度510 m,最大斜深140 m。矿体厚度0.94~3.99 m,平均厚度2.15 m,矿体平均产状160(°)∠43(°)。矿体平均品位:Mn 16.00%,TFe 11.62%,Mn+TFe 27.63%。

2)K1-2矿体:地表出露长度670 m,最大斜深145 m,矿体厚度1.03~4.12 m,平均厚度2.17 m,平均产状160(°)∠40(°)。矿体平均品位:Mn 15.90%,TFe 12.71%,Mn+TFe 28.61%。

3)K1-3矿体:地表出露长度395 m,最大斜深125 m,矿体厚度1.80~3.00 m,平均厚度2.78 m,平均产状160(°)∠44(°)。矿体平均品位:Mn 17.40%,TFe 12.62%,Mn+TFe 30.02%。

4)K1-4矿体:地表出露长度700 m,矿体厚度1.38~2.76 m,平均厚度1.80 m,平均产状155(°)∠34(°)。矿体平均品位:Mn 16.15%,TFe 11.41%,Mn+TFe 27.56%。

5)K2-1矿体:地表出露长度610 m,最大斜深126 m,矿体厚度0.70~1.57 m,平均厚度1.05 m,平均产状160(°)∠55(°)。矿体平均品位:Mn 16.21%,TFe 10.43%,Mn+TFe 26.64%。

6)K2-2矿体:地表出露长度696 m,矿体厚度0.93~4.29 m,平均厚度1.82 m,平均产状160(°)∠49(°)。矿体平均品位:Mn 16.16%,TFe 9.86%,Mn+TFe 26.02%。

3.2 矿石矿物

金属矿物有含铁菱锰矿、菱铁锰矿、硬锰矿、软锰矿、针铁矿。其次有偏锰酸矿,方铁锰矿、赤铁矿、黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿等。非金属矿物以石英、绢云母、白云母、石榴子石为主,次为黑云母、绿泥石、磷灰石等。

3.3 矿石化学成分

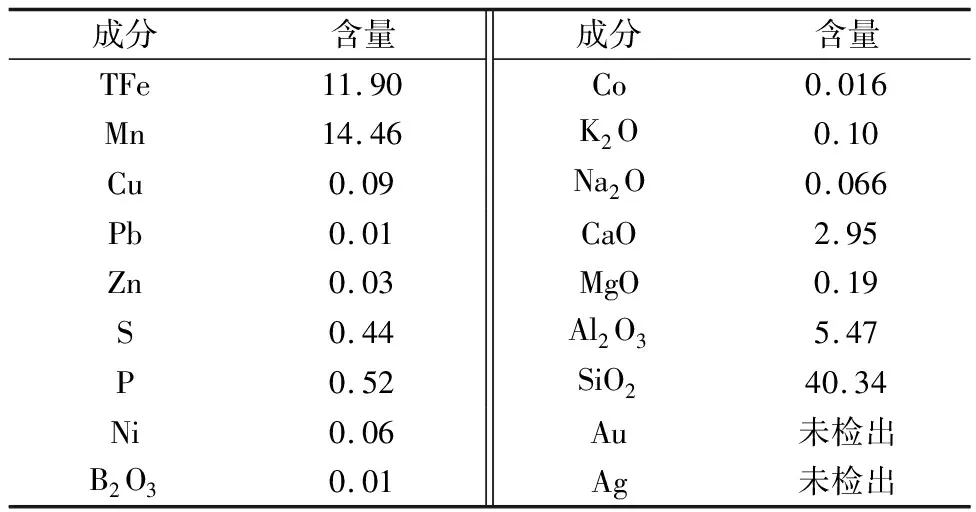

通过对主要锰矿体矿石组合样品化学分析表明,矿石主要有益成分为Mn、Fe。矿石的主要化学组分有SiO2、FeO、Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3等;次要组分有K2O、Na2O、P、S等;微量元素有Cu、Co、Ni等(见表1)。除TFe、Mn外,该矿石伴生有用组分均未达到综合评价要求,有害组分均未超标。

表1 矿石化学全分析结果 %

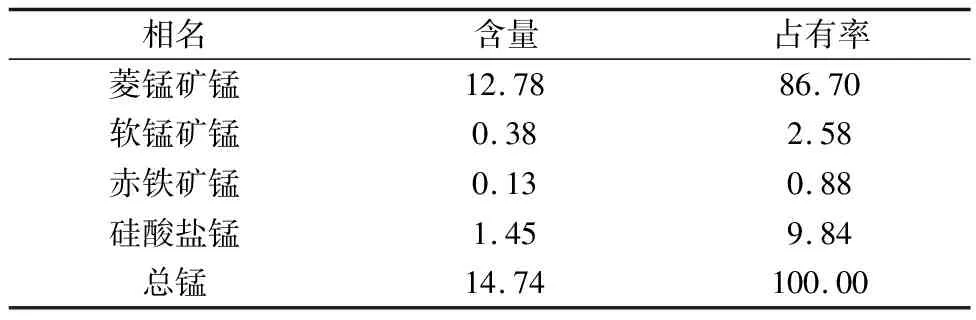

通过锰的物相分析发现(见表2),该锰矿中锰主要以菱锰矿、硅酸盐中锰为主,碳酸锰矿物含量大于85%,按照矿物自然类型划分该矿属碳酸盐型锰矿;矿石中P/Mn为 0.030,属于高磷锰矿石。该锰矿石中铁矿物含量较高,铁主要以菱铁矿、硅酸铁矿的形式存在(见表3),这几种铁矿物的磁性与锰矿矿物的磁性相近,在强磁选别时会随同锰矿物一起进入锰精矿产品中,同时由于锰矿物主要为含铁的菱铁锰矿、铁菱锰矿,不会对锰矿的强磁选产品质量产生影响。该锰矿选矿难度属较易选[3]。

表3 铁物相分析结果 %

表2 锰物相分析结果 %

3.4 矿石结构及构造

矿石结构主要有针柱状结构、球颗状结构、交织结构、筛状变晶结构、放射状结构、粒状片状变晶结构。

矿石构造主要有条带状构造、星散浸染状构造、胶状构造、脉状构造、网脉状构造、片状构造。

3.5 矿石类型

3.5.1 自然类型

1)矿石中主要矿物为含铁菱锰矿、菱铁锰矿,地表普遍存在少量的软锰矿等氧化锰矿石,氧化深度0.4~1.2 m,但不能单独圈矿,所以忽略不计。根据矿石中主要锰矿物成分划分,本区矿石自然类型为碳酸锰矿石。

2)根据矿石的结构构造划分,本区矿石的自然类型主要为条带状矿石。其次为浸染状、脉状矿石。

3.5.2 工业类型

本区锰矿石为冶金用铁锰矿石,按不同标准划分类型如下。

1)根据原生矿石的ω(P)/ω(Mn)比值为0.006~0.054,平均为0.030,属高磷矿石。

2)根据原生矿石的ω(CaO+MgO)/ω(SiO2+Al2O3)比值为0.54~0.82,平均为0.67,属酸性矿石。

3)根据原生矿石的ω(Mn)/ω(Fe)比值为0.85~2.02,平均为1.15,为高铁锰矿石。

综合化学成分特点,该锰矿床矿石工业类型属高磷高铁酸性铁锰矿石。

3.6 矿体围岩和夹石

3.6.1 矿体围岩

矿区圈定的6个锰矿体赋存地层为志留系梅子垭组(Sm),矿体直接围岩通常由石英岩、绢云母石英片岩组成,石英岩外常有炭质千枚岩。矿体与围岩整合产出,呈渐变接触关系,无明显界限。

3.6.2 矿体夹石

矿区锰矿体由槽探、硐探及钻探工程控制圈定,从各个探矿工程所控制矿体的结果来看,本区大多矿体在形态上为宽度较小,形态简单的单个矿体,目前暂未在矿体内圈定出单独的夹石块体。

4 矿化富集规律和找矿标志

4.1 矿化富集规律

1)本次发现的锰矿(化)体几乎都受志留系梅子垭组中岩性段的第2层(Sm2-2)和第4层(Sm2-4)控制,该地层为矿床的形成提供了金属成矿物质来源,是锰铁矿的赋存层位,具有层控矿床的特征。

2)原生矿体与围岩界限模糊,呈渐变过度关系。矿化碳酸岩、炭质硅质岩组合关系密切。

3)矿体呈似层状,在同一矿化带内矿体具有膨大狭缩、尖灭再现的特点。这与后期变质、变形关系密切相关,促成了矿体地加厚和矿石品位地提高。

4.2 找矿标志

本区锰矿床受地层控制明显,其找矿标志概括如下。

1)该区气候湿润,地表出露的矿体均氧化为黑色次生锰矿物软锰矿、钙锰矿等,地表矿化露头是最直接的找矿标志。

2)志留系中岩性段第2层(Sm2-2)和第4层(Sm2-4)是找矿的宏观标志。

3)矿化与硅质岩、炭质板岩或炭质千枚岩类岩石组合关系密切,该类岩石组合是找矿的岩性标志。

5 矿床成因类型

矿床产出的大地构造位置处于秦岭东西向复杂褶皱系之东端,隶属于南秦岭印支褶皱带中留凤关—金鸡岭褶皱束。在志留纪早期,矿区呈滞流海湾沉积环境,水动力条件较弱,海水相对较深,沉积一套含棘屑的碳酸盐岩、炭质硅质岩建造,地层中富含铁、锰质。本区经历了长期复杂的构造变形,所出露的志留系—中三叠统均遭受到不同程度的构造变形作用,与构造变形作用相伴生有区域变质作用,蚀变作用和矿化作用。在后期变质、变形作用过程中,锰、铁等有用矿物进一步富集成矿。综上所述,本矿床的成因类型确定为沉积—变质改造型锰矿床。

6 结 论

龙胜沟锰矿床矿体受志留系梅子垭组中岩性段(Sm2)控制,具有明显的层控矿床特征。矿石主要为条带状构造,矿物成分较复杂,以含铁菱锰矿为主,为高磷高铁酸性铁锰矿石。龙胜沟锰矿始于志留纪含锰铁物质的沉积成岩,后经多期次多阶段的区域变质作用、蚀变作用,使锰、铁等矿物富集成矿,为沉积—变质改造型锰矿床。