中西医结合治疗痰瘀互结型非酒精性脂肪性肝病的临床观察

2020-08-17宋芳丽

宋芳丽

(山西省临汾市第三人民医院,山西 临汾041000)

非酒精性脂肪性肝病是临床较常见的肝脏疾病,发病率较高,主要临床表现为乏力、肝区疼痛、消化不良等,影响患者的身体健康及生活质量。目前,临床对非酒精性脂肪性肝病主要以药物保守治疗为主,西药在该病的治疗中发挥着重要作用,但是西药治疗的远期疗效和整体疗效并不理想。近年来,中医药在治疗非酒精性脂肪性肝病方面发挥着重要作用。本研究探讨中西医结合治疗痰瘀互结型非酒精性脂肪性肝病的临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2015年1月至2018年12月临汾市第三人民医院收治的78例痰瘀互结型非酒精性脂肪性肝病患者,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组39例。对照组男27例,女12例;年龄30~79岁,平均(52.4±2.5)岁;病程最短3个月,最长10年,平均(4.2±1.1)年。观察组男28例,女11例;年龄30~78岁,平均(52.2±2.4)岁;病程最短3个月,最长9年,平均(4.1±1.2)年。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 ①西医诊断:临床表现为全身乏力、腹部胀满、肝区隐痛、食欲减退等;体征:肝肿大是非酒精性脂肪性肝病的常见体征,少数患者有轻度黄疸,肝硬化体征有肝掌、蜘蛛痣、黄疸、脾肿大、腹水及下肢水肿等[1]。②中医诊断:参考《非酒精性脂肪性肝病中西医结合诊疗共识意见(2017年)》中痰瘀互结证型的辨证诊断标准[2]。

1.3 纳入标准 ①符合上述诊断标准。②患者对本研究内容知情同意。③患者无饮酒史或饮酒折合乙醇量男性小于210 g/周,女性小于70 g/周。④除外病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、自身免疫性肝病等可能导致脂肪肝的特定疾病。

1.4 排除标准 ①合并其他重大疾病者。②有精神疾病者。③有沟通及意识障碍者。④对本研究所用药物过敏者。

2 治疗方法

2.1 对照组 给予常规西药治疗。还原型谷胱甘肽片(重庆药友制药有限责任公司,国药准字H20050667,0.1 g/片)口服,每次400 mg,每日3次;多烯磷脂酰胆碱胶囊[赛诺菲(北京)制药有限公司,国药准字H20059010,228 mg/粒]口服,每次2粒,每日3次。连续治疗12周。

2.2 观察组 在对照组治疗基础上给予中药治疗。处方:茯苓、牡丹皮、柴胡、当归、大腹皮、白术各10 g,陈皮、法半夏、桃仁各12 g,甘草片、赤芍、枳实各9 g,五灵脂15 g。可根据患者实际病情加减应用,便秘加芦荟、生大黄;脾胃虚弱加麸炒白术;气虚加党参片、黄芪。每日1剂,水煎取汁200 m L,分早晚2次服用。连续治疗12周。

3 疗效观察

3.1 观察指标与疗效评定标准 ①肝功能指标。检测两组治疗前后肝功能指标水平,包括谷丙转氨酶(ALT)和谷草转氨酶(AST)。②临床疗效。治愈:临床症状均消失,影像学检查结果正常;显效:临床症状显著改善,影像学检查结果明显改善;有效:临床症状有所好转,影像学检查结果有所改善;无效:临床症状无改善,影像学检查结果无明显变化。

3.2 统计学方法 采用SPSS 20.0统计软件分析数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

3.3 结果

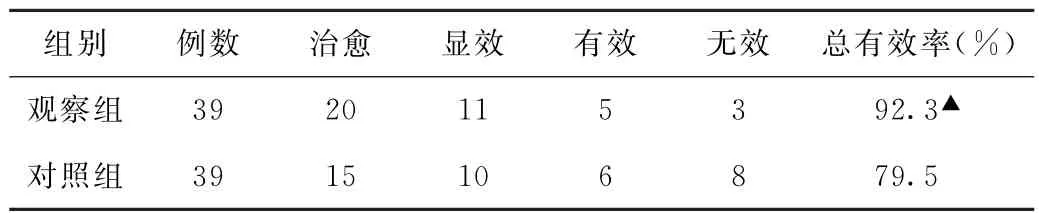

(1)临床疗效比较 观察组治疗总有效率为92.3%(36/39),高于对照组的79.5%(31/39),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组痰瘀互结型非酒精性脂肪性肝病患者临床疗效比较(例)

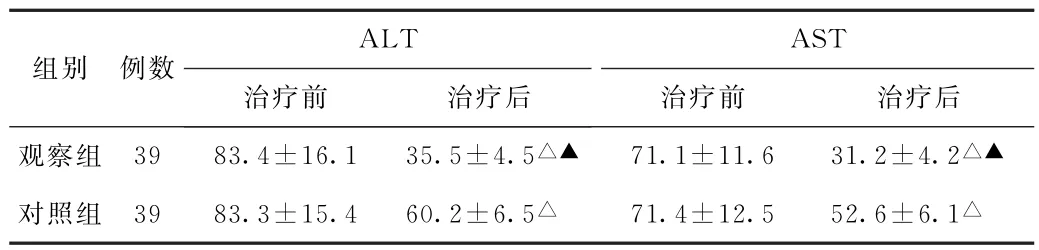

(2)肝功能指标水平比较 治疗前,两组ALT、AST水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组ALT、AST水平较治疗前降低,且观察组ALT、AST水平均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组痰瘀互结型非酒精性脂肪性肝病患者肝功能指标水平比较(IU/L,±s)

表2 两组痰瘀互结型非酒精性脂肪性肝病患者肝功能指标水平比较(IU/L,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 ALT AST治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 39 83.4±16.1 35.5±4.5△▲ 71.1±11.6 31.2±4.2△▲对照组 39 83.3±15.4 60.2±6.5△ 71.4±12.5 52.6±6.1△

4 讨论

非酒精性脂肪性肝病属于代谢性疾病,该病的发生与饮食、生活习惯有很大的关系。西药治疗非酒精性脂肪性肝病虽然具有一定疗效,如还原型谷胱甘肽片具有活化氧化还原系统、解毒等作用,但是其整体效果不理想,这是由于患者存在较大的个体差异,西医治疗缺乏对患者的辨证论治。

非酒精性脂肪性肝病属于中医“肝癖”“痰痞”等范畴,病机分虚实,虚在脾肾,实在痰浊、气郁、湿热。根据病理因素的不同,可以将非酒精性脂肪性肝病分为多种类型,其中痰瘀互结型是常见的证型。中医认为痰瘀互结型非酒精性脂肪性肝病与脉络瘀阻、气血不畅有关,治疗应以活血化瘀、行气消结、理气活血为主[3]。本研究所用中药方剂中,牡丹皮、赤芍活血化瘀,大腹皮、枳实行气疏肝,白术、茯苓渗湿健脾。诸药合用,共奏活血化瘀、行气、疏肝健脾之功。

本研究结果显示,治疗后,观察组总有效率高于对照组(P<0.05);两组ALT、AST水平较治疗前降低,且观察组低于对照组(P<0.05),表明中西医结合治疗痰瘀互结型非酒精性脂肪性肝病疗效显著,有利于改善患者临床症状,促进患者康复。李霞等[4]研究发现,实施中西医结合治疗的观察组的肝功能指标明显优于对照组(P<0.05),与本研究结果相似。

综上所述,中西医结合治疗痰瘀互结型非酒精性脂肪性肝病患者临床疗效显著,可有效改善患者肝功能指标,值得临床推广应用。