靖边统万城西城遗址动物遗存分析

2020-08-17胡松梅杨苗苗邢福来苗轶飞

胡松梅 杨苗苗 邢福来 苗轶飞

(陕西省考古研究院)

统万城遗址位于陕西省靖边县北部,地理坐标 N38°00′,E108°51.5′,北距县城约 43公里,地处陕西和内蒙古交界的毛乌苏沙漠南缘,无定河上游红柳河北岸台地,属长城沿线以北的农牧交错带,是十六国时期匈奴族后裔赫连勃勃建立的大夏国留下的唯一一座都城遗址。

本文对该遗址2011~2012年西城出土的动物标本按发掘单位逐一进行了系统的鉴定和研究,其中大部分标本出自灰坑,其次是地层。可鉴定的标本362件,不可鉴定标本141件。测量内容主要参考《考古遗址出土动物骨骼测量指南》[1]一书,另对个别标本测量数据做了补充。鉴定时对照标本是陕西省考古研究院动物标本室的标本,同时也参考中外的动物骨骼图谱及论著。结合该遗址完整动物骨骼保存较多的特点,我们主要采用最小个体数统计原则并对数量少、保存差的标本进行了可鉴定标本数的统计。考虑到遗址时代延续较短及文化面貌的统一性,将所有标本放在一起研究。全部标本均为哺乳动物,代表10个属种的48个个体,它们是:

脊椎动物 vertebrate

哺乳纲 Mammalia

食肉目 Carnivora

犬科 Canidae

狗Canis familiaris

猫科 Felidae

家猫Felis catus

奇蹄目 Perissodactyla

马科 Equidae

家驴Equus asinus

家马Equus caballus

偶蹄目 Artiodactyla

猪科 Suidae

家猪Sus domesticus

骆驼科 Camelidae

骆驼Camelus bactrianus

牛科 Bovidae

黄牛Bos taurus

山羊Capra hircus

绵羊Ovis aries

一、分类简述

狗Canis familiaris

残骨架 1具(H138:D1)。包括基本完整的颅骨、左下颌骨后半段、右下颌骨、左肱骨、左右尺骨、右胫骨各1件。残颅骨1件(H20:D1);左上颌骨 1件(H20:D2);右肱骨 1件(H58:D1);左盆骨1件(F2:D1);左、右胫骨各1件(F5:D1、T0202⑬:D1);右胫骨骨干1件(H141:D1)。从右胫骨数量为3,分析其最小个体数为3。

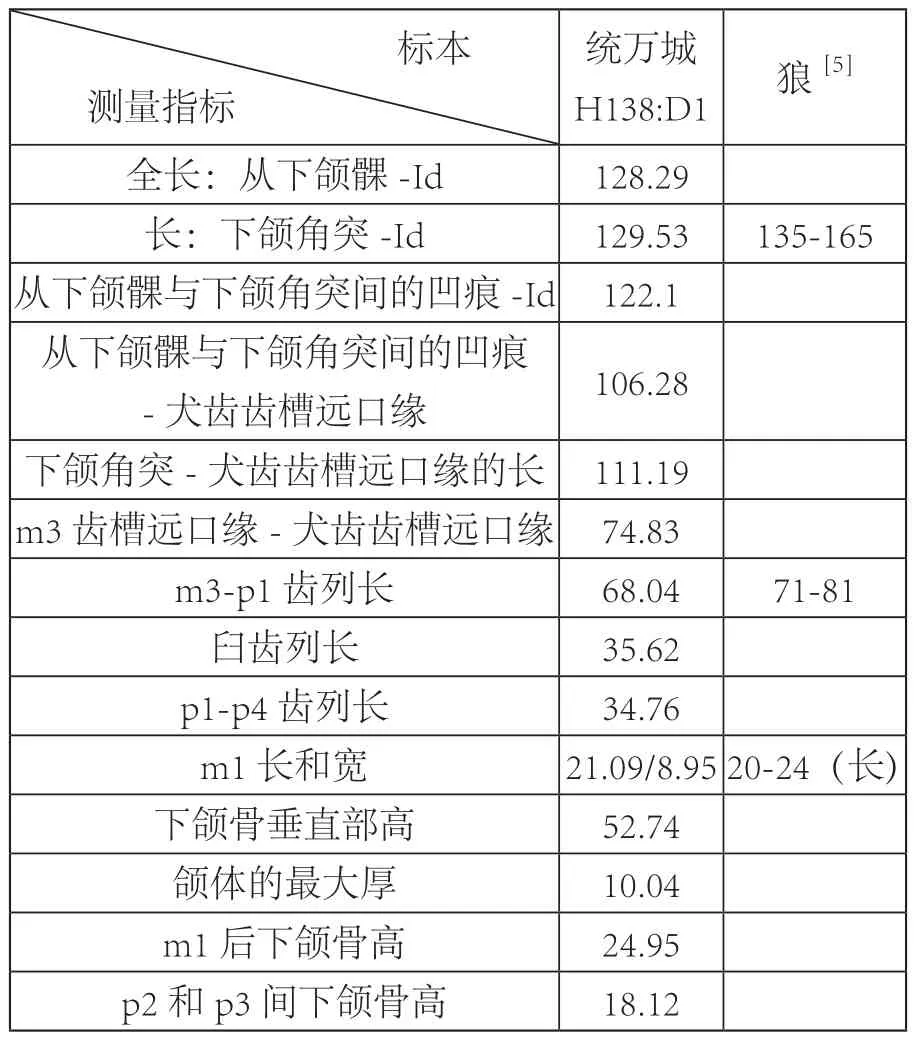

表一 狗头骨测量数据及对比表(单位:mm)

标本H138:D1为基本完整的颅骨1件(图一,1),左侧额骨及枕髁略有缺失。额骨中间部分强烈地向上凸出,从两侧相向倾斜,在头骨中部二骨相接处形成一凹沟,和前部的鼻骨间凹沟相连,构成头骨背侧中间的鼻额沟,该凹沟向后在未达额顶缝前即结束,转为高起的矢状嵴,脑颅较大而圆。上颌变短,牙齿排列紧密,齿隙变小。恒齿已长全,磨蚀较轻,为青年个体。测量数据见表一。

标本H138:D1为完整的右下颌骨1件,下颌体下缘向下弯曲成弧形,下颌也变短,咬肌窝变浅。测量数据见表二。

从表一和表二的测量数据可以看出,除上裂齿P4相对稳定外,其余尺寸明显小于狼,狗是人类最早驯化的家畜之一,中国最早的家狗骨骼出土于距今约10000年的河北省徐水县南庄头遗址[4],到了大夏时期,已完全被驯化为家狗。该遗址中狗的材料相对较少,有较完整的头骨、下颌和四肢骨,说明狗主要是用来看家或者帮助放牧为主,而非食用。

家猫Felis catus

颅骨1件(H106:D1);左下颌骨1件(H150:D1)。最小个体数为1。

标本H106:D1为基本完整的颅骨1件(图一,2),左侧颧弓、眼眶及额骨略有缺失。门齿缺失,左侧带有C、P3、P4,右侧带有C、P2-M1,裂齿齿尖发育良好。恒齿磨蚀较轻甚至未磨蚀,为青年个体。测量数据见表三。

表二 狗下颌测量数据表(单位:mm)

标本H150:D1为基本完整的左下颌骨1件(图一,3),冠状突缺失,保存有c、p3-m1。臼齿仅一枚即裂齿m1,具双刃型,前、后叶近于等长。测量数据见表四。

从表三和表四的头骨、下颌骨及牙齿的测量数据来看,还不能明确分出家猫与野猫间的差异。目前考古遗址中明确出土家猫骨骼的遗址有汉长安城城墙西南角遗址[7]、北京大葆台汉墓[8],在《唐书》明确记载,武则天当朝,设有猫史,专门掌管宫中养猫。可见汉唐时期猫已被人们驯化,因此统万城出土的猫骨可能为家猫。

家驴Equus asinus

右上颌骨(H147:D1);残下颌骨(J3:D1);残左、右下颌骨(T0202⑬:D2、H54②:D1); 寰 椎(H50:D1);右 肩 胛 骨(H138:D2);左 肱 骨 远段(H80:D1);右肱骨骨干(H54②:D2);右掌骨近段(T0302②:D1);右股骨远段(H80:D2);左、右胫骨(H80:D3、G6:D2);左距骨(F2:D2);Ⅲ指骨(T0202⑫:D1)各1件。最小个体数为2(左、右胫骨大小不等)。

表三 猫头骨测量数据及对比表(单位:mm)

标本H147:D1为带有P2-M3的右上颌骨1件,上颊齿具有短的原尖、简单的釉质褶皱、微弱或完全缺失的马刺,可以与马类(家马和野马)相区别,后者的原尖长,褶皱复杂、马刺发达。家驴上颊齿的原尖明显小于普氏野马,与野驴接近。测量数据见表五。

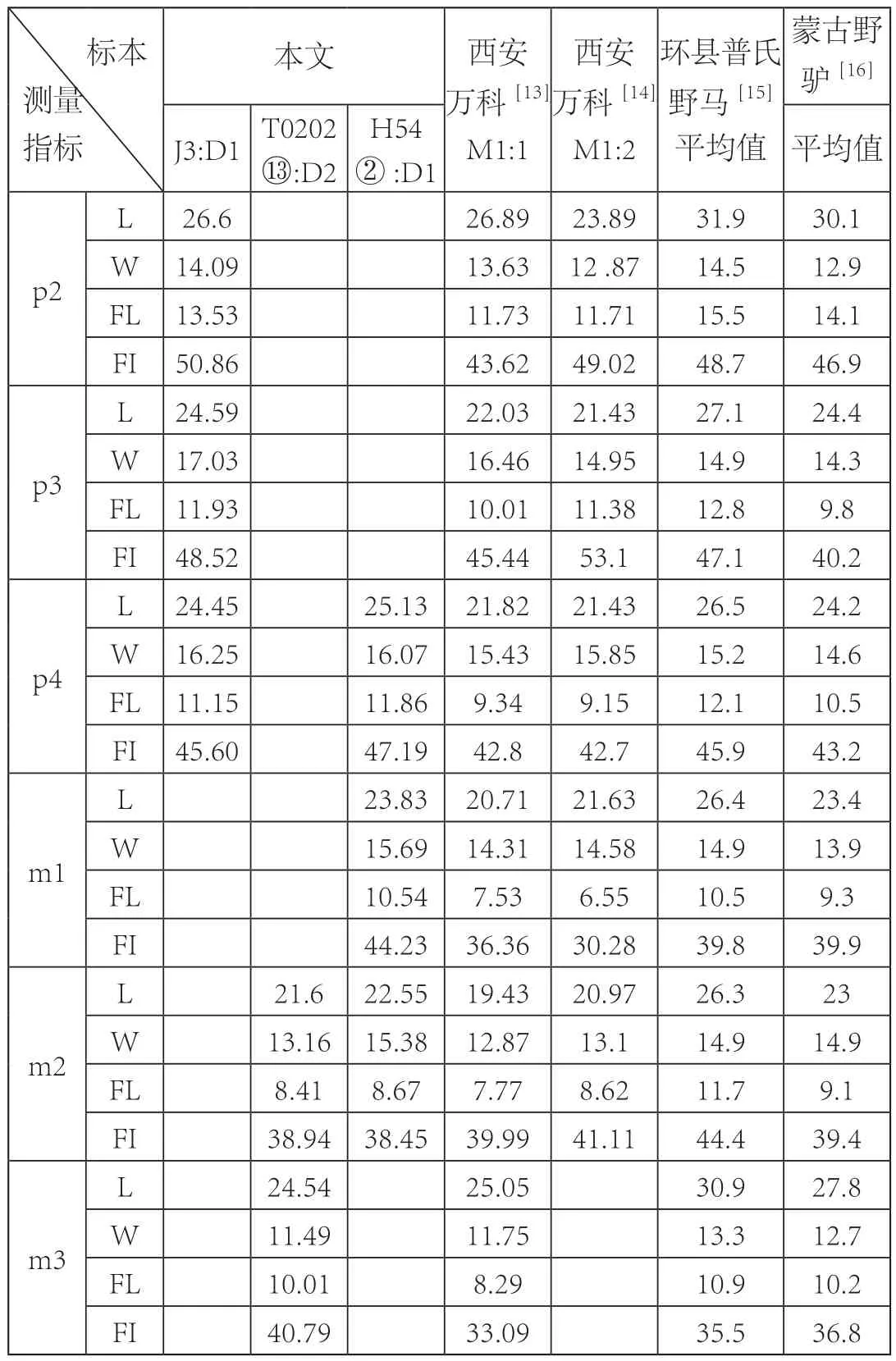

标本J3:D1为下颌骨前半段1件,左侧带有i1-i3、c、p2-p4,右侧带有i1-i3、c,犬齿稍磨蚀,i1黑窝明显,为7岁左右的雄性个体。测量数据见表六。

标本H54②:D1为带有p4-m2的残右下颌骨1件(图一,6),家驴的下颊齿与马有明显的区别,家驴颊齿的内谷呈V形,而马类的内谷呈U形;家驴的下后附尖呈方形,而马的下后附尖呈后角尖锐的三角形或菱形;家驴的外谷短,在臼齿上也不进入双叶谷,而马的外谷长,在臼齿上深入双叶颈内。测量数据见表六。

表四 猫下颌测量数据表(单位:mm)

标本T0202⑬:D2为带有m2-m3的残左下颌骨1件,家驴m3与马的有明显的区别,家驴m3的下次小尖短而圆,而马的m3下次小尖长而尖。测量数据见表六。

驴的遗骸数量较少,当时先民们可能主要以驴负重远行而非食用,不可能大量宰杀。

家马Equus caballus

残骨架1具(T0202⑫:D2),包括残左下颌骨1段,第Ⅰ、Ⅲ趾骨各1件。

左上颌骨后半段1件(H168:D1);右上颌骨1件(G8:D1);颌前骨1件(T0202⑬:D3);左Ⅰ3单牙1枚(T0202⑬:D4);下颌联合部1件(T0201⑪:D1);右下犬齿1枚(T0102②:D1);寰、枢椎各2件(H54②:D3、G6:D1、H168:D2、T0201⑦:D1);左、右肩胛各4件(H168:D3、G7:D2、T0202 ⑬:D5-6、H54 ② :D4、H69:D2-D3、H141:D2);左肱骨近段1件(G7:D3)、远段4件(H80:D4-D5、H141:D3、G7:D4);左桡骨近段2件(H67:D2、G7:D5)、骨干1件(H80:D8);右桡骨近段1件(H81:D1);左右掌骨各1件(H141:D4、T0202⑬:D7);左Ⅰ指骨 2件(H168:D4、T0202⑬:D14);右Ⅰ指骨1件(T0202⑬:D15);左Ⅲ指骨4件(H141:D5、T0202⑬:D20-22);残左盆骨2件(H20:D3、H148:D1);残右盆骨1件(H69:D4);残左坐骨1件(H36:D1);左股骨近、远段各1件(H67:D3、T0202⑬:D8)、左胫骨近、远段各1件(T0202⑬:D9、T0202⑬:D10);右胫骨1件(H119:D1)、近段1件(H141:D6)、骨干2段(H69:D9、T0302⑫:D1);左右跖骨各 2件(H36:D2、 H119:D2、T0202⑬:D11-12);掌/跖骨远段1件(T0202⑬:D26);左Ⅰ趾2件(T0202⑬:D16-17);右Ⅰ趾1件(T0202⑬:D18);右Ⅱ趾1件(T0202⑬:D19)、近段1件(T0202⑬:D13);左Ⅲ趾1件(T0202⑬:D23);残右Ⅲ趾2件(T0202⑬:D24-25)。最小个体数为5。

标本T0202⑬:D3为左右带有I1-I3的颌前骨1件,犬齿未发育,I1磨蚀面呈圆三角形,齿坎为小圆形,判断为10岁左右的雌性个体。

标本T0201⑪:D1为左右侧均带有i1-i3、c的下颌骨联合部1件,从犬齿稍磨蚀,i1磨蚀面呈圆三角形,齿坎痕为横椭圆形,判断为8岁左右的雄性个体。

标本T0202⑫:D2为带有p3-m2的残右下颌骨1件(图一,4),马的下颊齿与家驴区别见家驴部分。该标本牙齿磨蚀严重,对其后谷长度不予测量,其它测量数据见表七。

表五 驴上颊齿测量及对比表(单位:mm)

表六 驴下颊齿测量及对比表(单位:mm)

该遗址位于农牧交错带,是魏晋南北朝时期我国北方地区兵家必争之地。因此,战争在此时是不可避免。从马年龄主要为中壮年分析,更多的是用于战争,而非用来驮重物或骑乘。

骆驼Came-lus bactrianus

残右上颌骨(T0201⑦:D2);残下颌骨(H81:D2);残左下颌骨(H69:D5);右肱骨远段(H148:D2);左桡骨远段(G7:D6);右股骨远段(H67:D4);右跟骨(H54②:D5);腕/跗骨(T0202⑬:D27)各1件。最小个体数为1。

标本T0201⑦:D2为带有P4-M3的右上颌骨后半段1件,P4、M3残,M1病变。保存长度为147.14毫米。

标本H81:D2为左右均带有i1-i3、c、p3齿根、p4-m1的下颌骨前半段1件(图二,1),在p3处有砍痕,牙齿均残。骆驼的下门齿呈匙状,c很发达。保存长度为283.81毫米。

标本H69:D5为带有p4-m1的残左下颌骨1段,保存长度为133.03毫米。p4残,m1磨蚀严重,长/宽为31.51/21.43毫米。标本H148:D2为右肱骨远段1件,保存长度为285.24毫米。远端最大宽Bd为94.09毫米,滑车最大宽BT为83.45毫米。标本G7:D6为左桡骨远段1件,保存长度为198.56毫米。远端最大宽Bd为106.85毫米,远端关节面最大宽BFd为89.77毫米。标本H67:D4为右股骨远段1件,保存长度为197.4毫米。骨骺正在愈合中,外髁有砍痕。标本H54②:D5为右跟骨1件,跟骨最大长GL为164.72毫米,最大宽GB为72.36毫米。

骆驼的出现,反映了周围有一定的沙漠地带。古代先民们主要以其负重远行而非食用。

家猪Sus domesticus

左上颌、下颌、左下颌各1件(G7:D1、H67:D1、H69:D1),最小个体数为2。

表七 马下颊齿测量及对比表(单位:mm)

图一

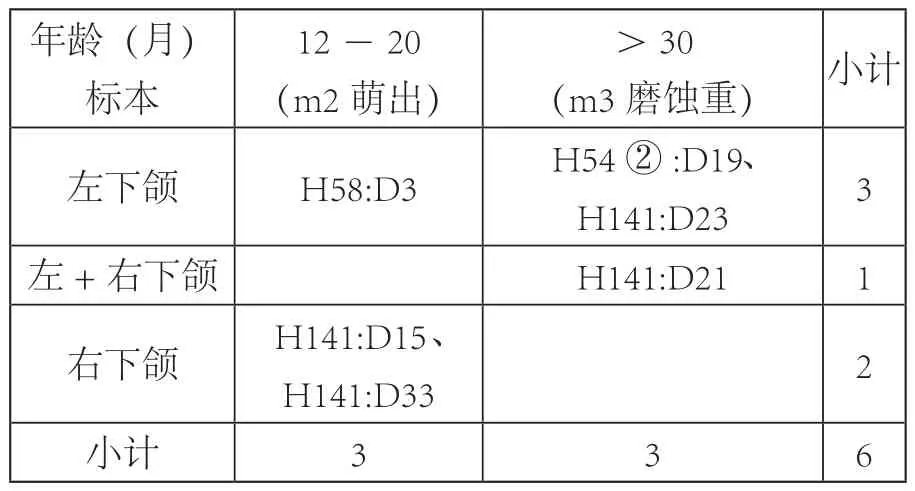

根据猪牙齿萌出、脱落以及磨损情况,建立了该遗址猪的年龄结构(表八)。

该遗址仅出土猪骨3件,其屠宰年龄集中在最佳产肉阶段,说明主要为先民的肉食来源。

黄牛Bos taurus

残骨架1具(T0202⑫:D3),包括右下颌骨、右肩胛骨远段、右肱骨、右桡骨、缺失髂骨的右盆骨、右跖骨各1件;残骨架1具(T0202⑫:D4),包括基本完整的右角心、完整左下颌骨、右肩胛骨、右股骨骨干各1件;残骨架1具(G6:D3),包括右肩胛骨远段、左肱骨近段、右跖骨各1件;属同一个体的左右下颌骨各1件(H152:D1),m3正在萌出。

残颅骨2件(T0202⑬:D28、T0201⑪:D2);残右额骨 1件(H54②:D6);残右眼眶1件(G6:D2);残 颅 骨 8块(H54② :D9-D11、H168:D5-D6、T0202⑬ :D29、T0202⑬ :D31-32); 左 角 2件(H141:D7、G3:D1);右角3件(H109:D1、G8:D3、T0302②:D2);左上颌骨3件(H54②:D7-D8、T0201⑪ :D3); 右 上 颌 骨 2件(H20:D4、T0202⑬:D30);左下颌骨4件(H28:D1、H67:D5、T0302⑥:D1、L1:D1);右下颌骨3件(T0102⑫:D1-D2、G7:D7)、下颌角1件(T0102⑫:D3)、上升支2件(H69:D6、G6:D3);右 m2 一枚(H112:D2);右 i2 一枚(H112:D1);寰椎8件(H37:D1、H54②:D12、H69:D7、H168:D7、T0201⑦ :D3、0202⑬ :D33-35);枢椎1件(G8:D2);左肩胛骨2件(H148:D3、T0202⑬:D36);右肩胛骨5件(H36:D3、H141:D8、T0201⑦ :D4、T0201⑪ :D4、T0102⑫ :D4); 左肱骨远段4件(H37:D2、H54②:D13、H168:D8、T0202⑬:D37);右肱骨近段1件(G6:D5)、远段3件(H54②:D14、H168:D9、T0302L1:D2);左尺桡骨联合1件(H143:D1);左尺桡骨近段各1件(H69:D8-D9);右尺骨近段2件(H80:D6-D7);左桡骨1件(H157:D1)、近段1件(H168:D10)、骨干1段(F2:D3)、远段4件(H112:D3、H168:D11、T0202⑬:D38-39);右桡骨远段3件(H168:D12、T0201⑦:D5、T0202②:D1)、骨干1段(G6:D6);左掌骨近、远段各1件(H36:D4、G7:D8);残左盆骨3件(H168:D14-15、G7:D9);左坐骨1件(H69:D10);右 髂 骨 2件(H37:D3、H168:D13);左股骨近段2件(H54②:D15、G6:D7)、骨干1件(G6:D8);右股骨远段和骨干各2件(H58:D2、F2:D4、G6:D9、T0202⑬:D40);左胫骨1件(H157:D2)、近远段各1件(H69:D10、T0202⑬:D41);右胫骨1件(T0102⑫:D5)、近段1件(H69:D11)、远段2件(H168:D16、F2:D5);左跖骨2件(T0202⑪:D1、T0202⑬:D42);左跟骨2件(H36:D5、F2:D6);右跟骨1件(H27:D1);Ⅰ指(趾)骨远段1件(H39:D1)、Ⅱ指(趾)1件(H69:D12)。最小个体数为12。

标本T0201③:D1为基本完整的左角心1件(图二,2),呈圆角锥形,粗而短,角的前内侧平而且微凹,其余角面为弧形,向上稍微内弯,角面布满小孔。略靠基部有长短不一、粗细不等的沟肋。横切面略呈椭圆形,其它完整角心特征同上,测量数据见表九。

标本T0202⑫:D3为带有p2-m3的基本完整的右下颌骨1件。比较粗状,下颌体相对较厚,下颌支较宽。从p2-m3中等磨蚀推断为3岁左右。

标本0202⑫:D4为带有p3、Dp4-m3的左下颌骨1件,m3萌出1/2,为2岁左右体。

遗址中牛骨的大量出现,说明了周围有大面积的草原。从牛年龄普遍较小为2~3岁分析,应该是先民们主要的肉食来源,而非农业耕种用。

山羊Capra hircus

残 额 骨 1件(H2:D1)、 残 颅 骨 1件(H54②:D16)、带右角的残颅骨1件(H50:D2)、残颅骨1件(H54②:D17)、完整的左角1件(G3:D2)、完整的右角2件(G7:D1、G3:D3)、右 上 颌 骨2件(H141:D9-D10)、 下 颌 骨1件(H141:D21)、 左 下 颌 3件(H141:D23、H54②:D19、H58:D3)、右下颌骨2件(H141:D33、H141:D15)、 完 整 的 寰 椎 1件(H141:D18)、残寰椎1件(G6:D10)、右肩胛骨远段1件(T0302③ :D1)、右掌骨近段 1件(T0202⑪:D2)、残左盆骨2件(T0201⑦:D6、T0202⑪:D3)、残右盆骨1件(G6:D11)。最小个体数为4。

表九 牛角测量数据(单位:mm)

标本H54②:D16为带有左角的残颅骨1件,冠状缝呈“一”字形,人字缝为“人”字形。

标本H2:D1为带有完整左右角的额骨1件,其角的前后缘较绵羊的薄且锋利。

该遗址中,可鉴定年龄的山羊左下颌3件,右下颌2件,完整下颌1件。根据颌骨上恒齿的萌出和第三臼齿磨蚀程度,统万城遗址山羊的年龄见(表一〇)。

从表一〇可以看出,山羊的死亡年龄,有一半集中在产肉的最佳年龄段12~20月龄,另一半的羊活过了成年段,可能是因为饲养山羊不仅仅是为了获取肉食资源,开发其副产品皮毛、奶也可能成为古人饲养的另一目的。

绵羊Ovis aries

属同一个体的残骨架1具(G6:D1),包括右肩胛骨、左掌骨、右股骨近段、左胫骨远段各1件。属同一个体的残骨架1具(T0201⑦:D7),包括缺失部分寰椎翼的寰椎、缺失肩臼及喙突的右肩胛骨、右肱骨近段、右盆骨各1件。残颅骨4件(H141:D20、H54② :D18、H141:D19、T0202⑬:D43)、残颅骨1块(H138:D3)、右残角1段(G6:D12)、上颚骨1件(G6:D13)、左下颌骨6件(H141:D11、H141:D12、H141:D22、H141:D24、H141:D25、G6:D14)、右下颌骨12件(H141:D16、H141:D17、H141:D28、H141:D29、H141:D30、H141:D31、H141:D32、H58:D4、H37:D5、G6:D15、T0202⑬:D45、T0202⑬:D46)、右上升支1件(H69:D13)、左p4单牙1枚(F2:D8);寰椎2件(H141:D34、G6:D17)、 枢 椎 3件(H69:D14、G6:D18、T0202⑬:D44)、 左 肩 胛 骨 8件(H45:D1、H58:D5、H120:D1、H141:D35-D36、T0202⑬:D47-D48、T0302⑥ :7)、 右 肩 胛 骨10件(H37:D6-D8、H47:D1、H54② :D20、H69:D15、H141:D37-D39、T0202⑬:D49)、 左肱骨远段 4件(H36:D6、H138:D4、G6:D19、T0202⑬:D50)、 左尺桡骨近段各1件 (F2:D9-D10)、右桡骨 1件(H141:D40)、左掌骨 4件(H141:D41、H141:D42-D43、T0202⑬:D51);右掌骨3件(H141:D44、T0202⑬:D52-D53)、 荐 椎 1件(T0202⑬:D55)、残左盆骨3件(H61:D1、H141:D45、G6:D20)、 右 盆 骨 4件(H72:D1、H141:D46、H168:D17、G6:D21)、 左 坐 骨 1件(G6:D22)、右髂骨1段(H168:D18)、右股骨近段1件(T0202⑬ :D54)、左胫骨远段 3件(G6:D23、H141:D47-D48)、右胫骨远段1件(G7:D10)、右跖骨1件(H141:D49)、左距骨1件(G6:D24)。最小个体数为14。

表一〇 山羊死亡年龄表

标本H54②:D18为保存有额骨、顶骨、枕骨及右侧部分颞骨的残颅骨1件(图二,3),冠状缝呈“人”字形,人字缝为“一”字形。

标本H141:D20为带有左角的残颅骨1件,绵羊角较山羊的厚钝。

遗址中可鉴定年龄的左下颌6件,右下颌12件。根据颌骨上恒齿的萌出和第三臼齿磨蚀程度,统万城遗址绵羊的年龄(表一一)。从表中可以看出,产肉率高的年龄段(12~30月)和活过成年期的绵羊数量平分秋色。表明对绵羊的利用除了提供肉食来源外,副产品羊毛和奶的开发也是其重要的饲养目的之一。

山羊亚科 Caprinae Gill,1872

残颅骨3块(H54②:D21、H141:D50-D51)、右 M3单 牙 1枚(H39:D2)、 左 下 颌 骨 3件(H36:D7、H37:D4、H141:D26)、 右 下 颌 骨 2件(T0202⑬:D56、G6:D16)、右桡骨骨干 1件(T0202⑬:D57)、残左盆骨2件(H37:D9、T0201⑦:D8)、残右盆骨1件(T0202⑬:D60)、残 左 髂 骨 2件(T0202⑬:D58- D59)、 右 髂骨 1件(T0202⑪:D4)、残左股骨远端1件(H36:D9)、左股骨骨干3件(T0201⑦ :D9、T0202⑬:D61、T0202⑬:D63)、右股骨骨干5件(H36:D8、H37:D10、H141:D52、H168:D19、T0202⑬:D62)、左胫骨骨干3件(T0101①:D1、T0202⑪:D5、T0202⑬:D64)、右胫骨骨干3件(H141:D53、T0202 ⑬:D65、T0202 ⑬:D66)、右掌骨骨干1件(T0202⑬:D67)、左距骨2件(T0101③ :D1-D2)、右距骨 1件(T0101③ :D3)、右中央跗骨1件(H36:D10)、第1节指/趾骨近段1件(H39:D3)。最小个体数为5。

三、小结

(一)遗址中的动物种类

榆林统万城遗址中共出土10种动物,该遗址属于大夏时期,出土动物均为家养动物,按它们和人类的关系,分为以下几类:

一是提供肉食及副产品的动物:山羊、绵羊、黄牛、猪。

二是可能用来驮重物骑乘的动物:骆驼、驴。

表一一 绵羊死亡年龄表

图二

三是可能为军事用途的动物:马。

四是可能用来与人做伴、看家护院或用来协助游牧的动物:狗、猫。

该遗址以草原性动物的大量出现为其特点,和关中任何遗址动物群都不同。按动物地理区划,该遗址属于蒙新区东部草原亚区,主要以草原动物绵羊、山羊、驴、马、牛最具代表性,食肉兽中以猫、狗为主。就地理位置而言,遗址已经处于明长城外缘,属北方农牧交错带和干旱、半干旱区的过渡带上,生态系统脆弱,对气候变化反映敏感。

(二)遗址的自然环境

该遗址中动物遗骸以绵羊、山羊、黄牛、马、驴等典型草原动物的出现为特征,说明遗址周围有大片开阔的草原,这和古文献反映的至少在统万城建城之初,周边是一片“风吹草低见牛羊”相印证。统万城西城动物考古实物资料在一定程度还原了历史,对当初选城建址提供了第一手资料。骆驼的出现,说明遗址周围有沙漠化现象。

整个遗址兽骨中草原性动物是主体,占整个兽骨最小个体数的83.33%,可见该遗址畜牧业的发达程度。家猪材料相对较少,仅占整个兽骨最小个体数的4.17%。家猪的数量是农产品剩余量的间接反映,由此可推想该文化农业发展相对滞后。骆驼的出现,说明遗址处于荒漠半荒漠地区,气候环境恶劣,这也许是农业发展滞后,人们饲养家猪数量少的另一原因。

综上所述,当时遗址周围的环境以草原为主,草原上有羊、牛、马、驴等食草动物,不远处为大片的沙漠地带。这与学者邓辉[19]对统万城的兴废时期生态环境的研究相吻合。从建城初期的水草丰美,但已有流沙分布。到建成后随着人类的过度放牧,草地减少,沙漠扩张,以至于形成了现在“高耸于漫漫黄沙之中的白色城垣与角楼残迹”的苍凉景象。

表一二 榆林统万城西城遗址动物骨骼的数量、最小个体数及百分比

(三)经济类型和食物

从遗址中动物骨骼出土的数量(表一二)来看,山羊、绵羊、黄牛、马,无论是可鉴定标本的绝对数量还是最小个体数都占据了该遗址的绝对份量,分别为90.06%和83.33%。而猪的可鉴定标本的绝对数量和最小个体数都是最少的,分别为0.83%和4.17%,说明该遗址的农业相对滞后,而以饲养家畜的畜牧业为主。统万城人赖依生存的肉食来源主要是绵羊、山羊和黄牛。出土的山羊、绵羊遗骸中,有一半活过了成年段,说明饲养羊不仅仅是为了获取肉食资源,开发其副产品皮毛、奶也可能是古人饲养羊的另一主要目的。

(四)骨骼痕迹分析

1.风化作用

该遗址中所有的标本表面风化较轻甚至无风化,这一方面说明动物骨骼在地表暴露的时间较短就直接被掩埋起来,另一方面说明土壤的酸碱性适中。

2.动物作用

动物的作用在该遗址中主要表现在啮齿类动物的咬痕,标本T0202⑬:D50为1件羊的左肱骨远段,远端的内外侧滑车上均有大量细密的啮齿类的咬痕(图二,8)。

3.人工作用

在统万城遗址中,发现有砍、锯、削、灼等人工痕迹。

锯痕标本共计2件。标本G8:D3为黄牛的完整右角心1件,在其角心基部有明显锯痕(图二,5)。标本G6:D12为绵羊的右残角1段,角尖部有明显锯痕。

削痕标本共计2件。标本H109:D1为黄牛完整的右角心1件,在角心基部周围有明显削痕(图二,6)。标本T0202⑬:D26为马掌/跖骨远段1件,在远端滑车周围有明显削痕。

有砍痕的标本较多,如标本J3:D1为家驴的下颌骨前半段1件,在下颌联合基部的左右侧均有两道明显的砍痕(图二,4)。标本H81:D2为骆驼的下颌骨前半段1件,左右两侧p3齿根处均有明显砍痕;标本H67:D4为骆驼的右股骨远段1件,在外侧髁上有砍痕;标本H36:D2为马的基本完整的左跖骨1件,远端滑车的后内侧有浅的砍痕及被削的痕迹。

另在遗址中有1件卜骨(T0302⑥:7),为绵羊的左肩胛骨,在冈下窝内侧上从远端向近端依次向上有排列整齐且规律的灼痕(图二,7)。

[1]安格拉·冯登德里施.考古遗址出土动物骨骼测量指南[M].马萧林,侯彦峰译.北京:科学出版社,2007.

[2]胡松梅,孙周勇,杨利平等.陕北横山杨界沙遗址动物遗存研究[J].人类学学报,2013(1):77-92.

[3]高耀亭.中国动物志:食肉目[M].北京:科学出版社,1987:49.

[4]李君,乔倩,任雪岩.1997年河北徐水南庄头遗址发掘报告[J].考古学报,2010(3):361-392.

[5]同[3].

[6]胡松梅,孙周勇.陕北靖边五庄果墚动物遗存及古环境分析[J].考古与文物,2005(6):72-84.

[7]胡松梅等.西安汉长安城城墙西南角遗址出土动物骨骼研究报告[J].文博,2006(5).

[8]王子今.北京大葆台汉墓出土猫骨及相关问题[J].考古,2010(2).

[9]陕西省考古研究院,渭南市文物旅游局,华县文物旅游局.华县泉护村——1997年考古发掘报告:胡动物遗存分析(第五章)[M].北京:文物出版社,2014:595-657.

[10]同[6].

[11]邓涛,薛祥煦.中国的真马化石及其生活环境[M].北京:海洋出版社,1999.

[12]同[11].

[13]西安万科,待刊.

[14]西安万科,待刊.

[15]同[11].

[16]同[10].

[17]同[10].

[18]同[10].

[19]邓辉等.从统万城的兴废看人类活动对生态环境脆弱地区的影响[J].中国历史地理论丛,2001(6).