严寒地区建筑气候适应性设计研究*

——以哈尔滨华润·万象汇为例

2020-08-15李玲玲张文

李玲玲 张文

哈尔滨工业大学建筑学院

寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室

气候通过风、光、热、湿等基本要素影响建筑的形式与功能,同时结合水体、土壤、植被等地域要素共同作用于建筑,演化出不同地域间的建筑差异。现代以来,人工环境技术的不断发展使建筑空间形态不再受制于气候要素的影响,但建筑整体能耗也随之大幅提高。根植地域特色,基于气候差异与相对性特点挖掘不同气候区的适应性内涵与策略,重新建构建筑空间环境和气候环境的基本关系,可以实现建筑空间环境舒适性和低能耗双重目标[1]。

1 气候与建筑的关系演变

建筑作为人与气候的媒介,承载着两者之间开放、过渡、隔绝的关系。传统乡土建筑基于有限的技术条件,通过朴素的设计理念和地域材料满足基本的空间使用需求,展现出建筑对气候的被动式适应。人工环境技术的发展却使这种关系走向了主动干预的极端,能源危机的爆发、可持续发展理念的普及使气候与建筑的关系得以重塑,“形式追随功能”的设计理论得到了“形式追随气候”的有益补充[2]。“生物气候设计方法”的涌现也使气候与建筑的关系得以扭转,主动适应与适度干预的设计理念使建筑的设计空间更灵活多变,建筑地域性特点得以保留发展[3]。

2 严寒地区地域性建筑特点

按照《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)的划分标准,严寒地区位于主气候区Ⅰ区,包括黑龙江、吉林全境,辽宁大部分地区和内蒙中北部地区。该地区冬季寒冷干燥且持续时间长、夏季短促凉爽、年温差较大、冰冻期长、冻土深、积雪厚(表1)。基于“气候塑造形态,形态适应气候”的原则[4],严寒地区建筑在长期演化与积淀过程中,展现出适应地域气候的技术方法,着重于建筑的防寒、保温、防冷风等方面,并由此形成严寒地区独有的地域性建筑特点。

严寒地区建筑组团通常因日照需求保留较大的间距,同时采用错位的布局形式降低冬季冷风对建筑组团的渗透[5]。处理建筑单体形态时,在综合衡量各方面的效益后,需合理组织和协调建筑的形态要素[6]。一方面,通常选取较为规整的平面形式,如矩形、完形等,若选用不规则平面或多种平面形式穿插组合,也应使其形成聚合型形态,以控制体形系数、减少建筑表皮的热量损失(表2)。另一方面通过营造丰富多变的过渡空间提升建筑空间活力,如采用下沉式庭院入口减缓入口处的冷风渗透、塑造避风向阳的景观活动空间等,或通过局部空间退让,在保证日照间距的基础上营建向阳院落,缓解由传统聚合平面带来的空间单调性(表3)。建筑表皮多采用南虚北实的处理方法,南侧尽可能开窗争取阳光,北侧适度封闭。建筑内部空间组织按温度分区的排布设置气候缓冲区,提升建筑空间效能。因此,基于气候条件与能量管理的平衡关系,集约、厚重、封闭、向阳是严寒地区显著的地域性建筑特点。

表1 严寒地区气候特征及其解析

表2 严寒地区公共建筑形态布局

表3 严寒地区公共建筑过渡空间处理

3 严寒地区建筑气候适应性设计策略

3.1 基础条件分析

建筑所在区位的气候分析是建筑气候适应性设计的前提,场地基础条件、建筑的功能类型也会对气候要素提出不同的要求,进而奠定气候适应性设计的总体架构。华润·万象汇项目所在城市哈尔滨地处我国东北平原,是我国纬度最高、气温最低的省会城市,冬季温度低且年温差较大(表4)。基地南侧紧邻主干公路,无高大建筑遮挡,北侧毗邻居住区,建筑占地面积5.3万m2,总建筑面积13.35万m2,建筑类型为大型商业建筑。建筑的气候适应性设计架构,以严寒地区绿色公共建筑与哈尔滨区位气候环境的适应肌理为基础,建构以空间为核心的设计方法与技术体系,从而满足商业建筑的空间形态,并以此匹配相适应的风、光、热环境设计,进而通过合理化的功能流线组织提高建筑空间性能。

表4 哈尔滨市部分气候数据

3.2 严寒地区建筑气候适应性设计

对于严寒地区商业建筑的使用模式与气候环境的矛盾问题,建议通过场地的优化设计进行解决,通过控制建筑的体形系数,使建筑立面平整,内部变化。在此基础上通过组建气候缓冲区减少建筑内部热量散失,同时基于商业建筑基本功能属性,如消防排烟、视觉效果、材料成本、结构需求等,共同建构该建筑的气候适应性策略体系(图1)。

1 华润·万象汇建筑气候适应性策略体系

3.2.1 基于微气候调控的整体规划布局

风、光是严寒地区建筑气候适应性设计中两项重要的气候要素,冬季向阳得热与抵御冷风渗透是主要的设计诉求。因此这一层级的设计策略以建筑对场地及其周边环境的适应与优化为目标,实现对气候要素的利用与规避。借助Phoenics模拟场地冬季风速并进行数据对比,建筑建成后与北侧原有住宅形成合院空间,能够有效降低冬季冷风的渗透(图2,3)。由于将40%的建筑空间置于地下,地上建筑高度仅为24.4m,借助Ladybug模拟场地冬至日日照辐射,可以直观看出本建筑对周边建筑的日照影响甚微(图4)。建筑南侧通过退让形成向阳广场,优化建筑形体使近地面行人区风速控制在2m/s以下,从而创造适宜的外部环境。建筑东南角设置下沉庭院入口(图5),并规划预留与地铁二号线的接驳口,规避冬季冷风倒灌,形成气候过渡区。

2 原场地风环境模拟结果

3 场地风环境模拟结果

4 场地日照辐射模拟结果

5 总平面图

3.2.2 基于空间性能引导的建筑空间形体

空间形体的设计策略可以在满足建筑使用功能的基础上,通过建筑单体空间形态的调控与把握,以低能耗甚至零能耗的方式平衡内部空间环境与外部气候要素。为满足商业建筑大体量的功能需求,建筑外轮廓基本占满场地的建筑红线,选取大进深的空间形体,南侧入口布置于东南、西南角,既满足商业动线需求,又规避冬季冷风(图6)。通过模拟日照辐射、优化建筑形态,使空间形体聚合简洁,无自遮阳的出挑空间或装饰性构件(图7)。体形系数控制为0.09,利用大进深的空间优势,设置环形室内步行街,进而可人工调控该区域内的室内微气候。

6 建筑形体生成

7 建筑太阳辐射模拟

3.2.3 基于气候缓冲的建筑空间组织

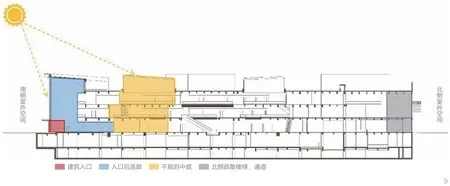

在气候与能量管理过程中,不同功能空间可按照空间性能的差异划分为低、普通、高性能空间,其设计策略是基于这种差异性串联布局各类空间,有针对性地利用、控制或规避气候要素对各类空间的影响,进而使空间的性能等级差异、能耗差异、使用频率差异达到高度的适配。疏散楼梯、通道、设备用房对温度要求低、人员密度小,作为低性能空间布置于建筑北侧,为内侧空间提供气候缓冲;商铺和步行街是商场主要的功能空间,作为普通性能空间布置于里侧;东、南两侧布置大进深商业空间或儿童活动空间等对温度、光照需求较高的空间;电影院因其功能需要避光、隔声,作为高性能空间布置于建筑西侧,隔绝室外环境。不同性能空间通过环形步行街串联,形成“温度洋葱”的空间组织基本架构(图8)。在此基础上,通过建构多层级气候缓冲体系,提升建筑性能。建筑入口作为第一层级缓冲区,通过朝向优化和双层门斗降低室外冷风渗透;入口后连廊空间,通过南侧玻璃幕墙吸热、三层通厅蓄热、配合热风幕等措施,成为第二层级缓冲区;不规则中庭通过天窗得热和中庭空间的保温蓄热作用,作为第三层级气候缓冲区。三个缓冲区彼此联通,实现室外环境到室内环境的平稳过渡,保证主要功能空间的舒适性(图9)。

8 “温度洋葱”空间性能布局

3.2.4 基于低能耗目标的建筑空间界面

空间界面是围合室内空间、分隔内外空间环境的重要手段,设计策略应基于内部空间的使用需求,选择性地利用、导入气候要素,尽可能规避不利要素对建筑内部空间的影响。基于“温度洋葱”的空间组织架构,建筑侧界面开口位置对应建筑内部功能空间,为满足商业功能需求,在南侧、东侧设有部分幕墙体系。中庭空间和环形步行街的顶界面设有天窗,提升光照均匀度,其余建筑界面均采用封闭处理(图10)。结合Phoenics模拟的建筑界面风压数据,冬季建筑非迎风面压强差小于5Pa(图11,12),能够降低冬季冷风渗透,同时使建筑过渡季迎、背风面的压强差相差大于1.5Pa(图13,14),配合可手动开启的天窗形成通风廊道,降低夏季空调的使用时长。

9 多层级气候缓冲体系建构

10 建筑立面

11,12 冬季非迎风面风压模拟

13 过渡季迎风面风压模拟

14 过渡季背风面风压模拟

4 结语

在严寒地区建筑设计中,防寒保温始终是设计重点,建筑向阳得热潜力的挖掘与建筑形体避风的处理是严寒地区建筑气候适应性设计的重要体现。而人本理念的加持,使建筑气候适应性设计扎根于气候与人的互动关系,通过两者的融入、交互、隔绝,划分不同建筑空间的性能等级,并以此建构内部空间组织关系,使建筑的行为空间与性能空间高度适配,丰富了建筑气候适应性设计的内涵。

图表来源

文中图表均由作者自绘。