剂油比对煤焦油沥青质加氢过程的影响

2020-08-14杨占彪马忠印邵瑞田田育成

杨占彪,马忠印,杨 军,邵瑞田,田育成,刘 杰,李 冬*

(1.神木富油能源科技有限公司,陕西 榆林 719319;2.西北大学化工学院,陕西 西安 710069)

结合我国能源结构特征和煤化工技术发展优势,从目前以及长远发展来看,国民经济增长的动力模式仍将以煤炭为主,低碳化、清洁化和彻底化的煤炭利用方式将是煤化工发展的重要方向[1-2]。其中,煤焦油作为重要的化工原料已得到广泛应用,其加氢制备汽油、柴油和润滑油等基础油品既可缓解我国能源供应紧张,又符合可持续发展要求。但含量较高、结构复杂和热敏感性高的沥青质组分,给其加氢利用带来诸多不利影响,对沥青质加氢反应性能、结构特征和极性O、N、S杂原子脱除规律的研究[3-4],将为中低温煤焦油及其沥青质的深度利用和延长加氢催化剂使用寿命研究提供基本依据。

通常把不能溶于正庚烷而溶于甲苯的组分定义为沥青质[5-6],是石油和煤焦油中芳香性最高和结构最复杂的组分,一般以胶束的形式分散在油品中,目前对中低温煤焦油沥青质的组成及结构还没有具体统一的认识[7-9]。在加氢转化过程中,沥青质同时发生复杂的转化反应网络,主要为以下两类[10]:一类为大分子沥青质加氢转化为小分子物质,生成气体、汽油、柴油等轻烃物质,这类反应对沥青质轻质化和脱杂原子具有积极作用;另一类为缩合反应,这类反应生成焦炭最终导致催化剂失活,对反应和催化不利。影响加氢结构组成变化的因素很多,剂油质量比的优化,能大幅改善加氢产物分布和抑制缩合生焦反应。本文通过对中低温煤焦油进行不同剂油质量比反应体系的加氢反应实验,采用元素分析、1H-NMR、FT-IR和XPS等分析表征手段,研究不同剂油质量比对中低温煤焦油沥青质加氢转化、加氢精制和结构组成的影响。

1 实验部分

1.1 实验原料

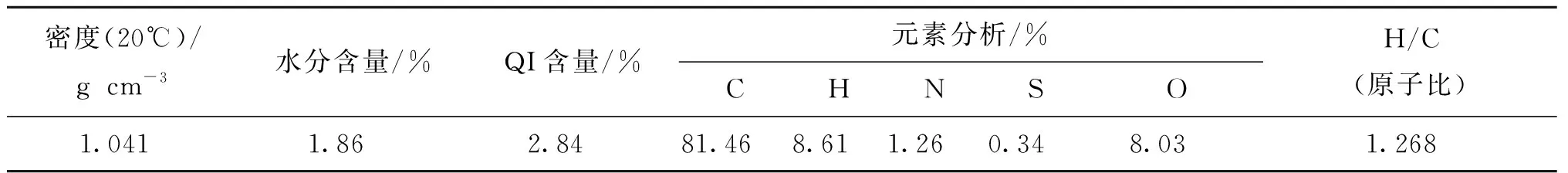

实验原料为陕北某焦化厂提供的中低温煤焦油,性质如表1所示。

表1 中低温煤焦油性质

1.2 催化剂性质

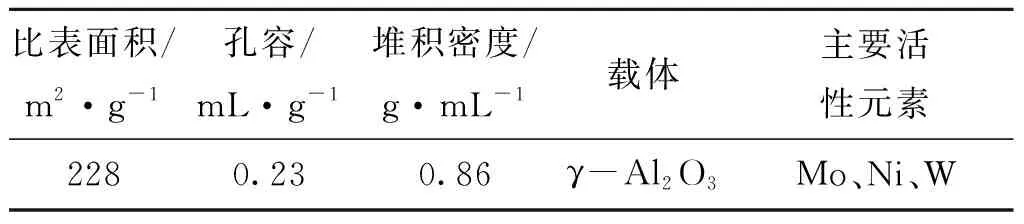

加氢催化剂为市售商业NiMoW/γ-Al2O3加氢催化剂,区别于本课题组其他人员自制的催化剂[11-12],其性质如表2所示。

表2 加氢精制催化剂的物化性质

1.3 加氢工艺流程

加氢催化剂采用干法预硫化,在北京西尼特科技有限公司的FGL型管式炉中以质量分数5%的CS2为硫化剂,完成催化剂程序升温预硫化。

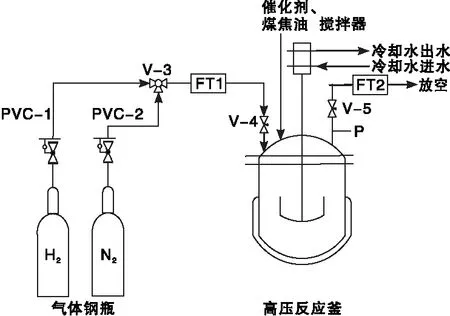

将中低温煤焦油与硫化催化剂置于加氢反应釜中,在反应温度380 ℃、反应压力8 MPa和反应时间1.5 h条件下,采用不同剂油质量比进行加氢实验,考察其对中低温煤焦油沥青质加氢转化的影响,加氢工艺流程见图1。

图1 中低温煤焦油加氢工艺流程图Figure 1 Hydrogenation flow chart of mid-low temperature coal tar

1.4 分析方法

沥青质的提取:参照《SHT 0509-2010石油沥青四组分测定方法》中沥青质的提取方法[13],沥青质的提取流程见图2。

图2 沥青质的提取流程Figure 2 Extraction flow chart of asphaltenes

元素分析采用德国Elementar公司VarioELⅢ型元素分析仪,测定样品中C、H、N、S含量,O含量由结果减差法求得。

红外分析采用德国布鲁克公司EQUINOX55型傅里叶变换红外光谱仪,测试条件:温度25 ℃,分辨率0.4 cm-1,在(500~4 000) cm-1进行红外光谱扫描,波数精度0.01 cm-1,累加扫描10次,样品与溴化钾质量比为1∶400压片制样。

核磁分析采用日本电子株式会社ECS400型核磁共振谱仪,溶剂为氘代氯仿,通过MestReNova软件对结果进行分析。

2 结果与分析

2.1 剂油质量比对沥青质加氢转化的影响

2.1.1 剂油质量比对加氢产物分布的影响

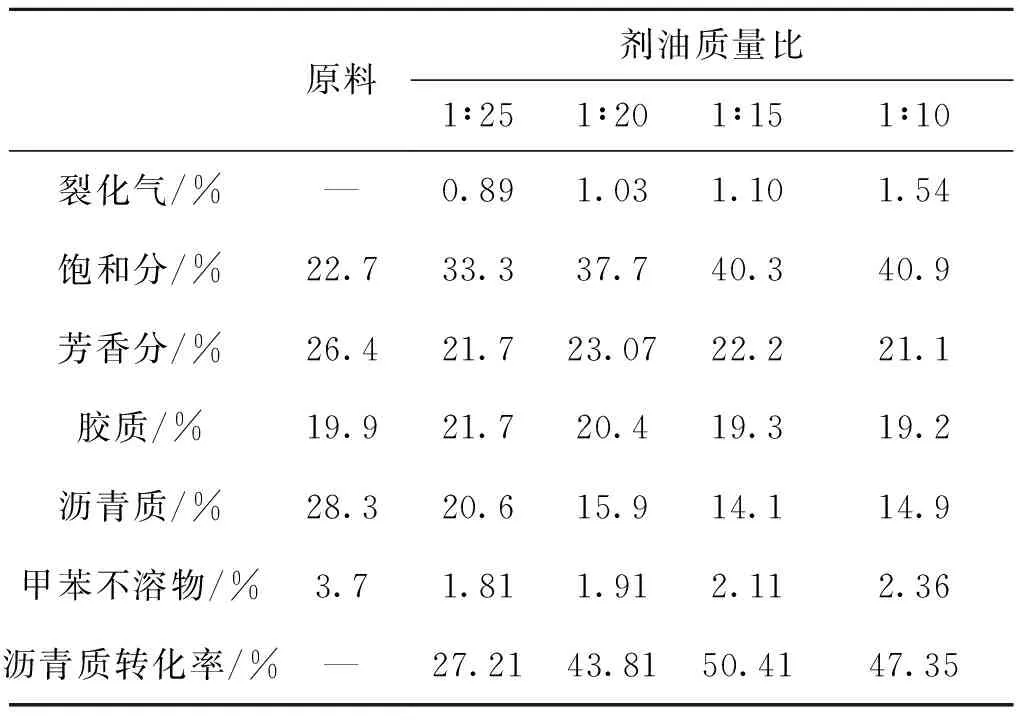

在加氢反应条件下,考察不同剂油质量比对中低温煤焦油加氢产物分布的影响,不同剂油质量比加氢后产物分布以及沥青质转化率见表3。

表3 剂油质量比对中低温煤焦油加氢产物分布的影响

由表3可知,催化剂对中低温煤焦油及沥青质转化过程起着重要作用,随着剂油质量比提高,加氢转化程度提高,加氢产物分布也发生大幅度变化。沥青质组分呈先逐渐降低后再增加的趋势,沥青质和芳香分轻质化转化为饱和分。但随着剂油质量比进一步提高,伴随加氢裂化反应发生了更多的热裂化反应和缩合反应,煤焦油体系中的大分子自由基及部分胶质被进一步缩合生成次生沥青质,导致沥青质的转化率降低。与此同时,随剂油质量比增大,甲苯不溶物的含量增多,其原因如下:(1)加氢过程中,催化剂颗粒也会作为甲苯不溶物聚集的载体,使得甲苯不溶物的含量增多;(2)芳香分和胶质逐渐减少,饱和分增多,使得油品体系稳定性降低,导致沥青质更易于聚集在催化剂表面上,甲苯不溶物增大。

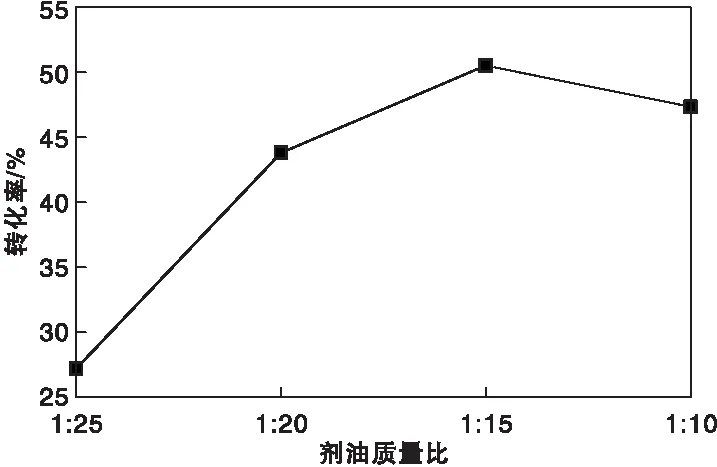

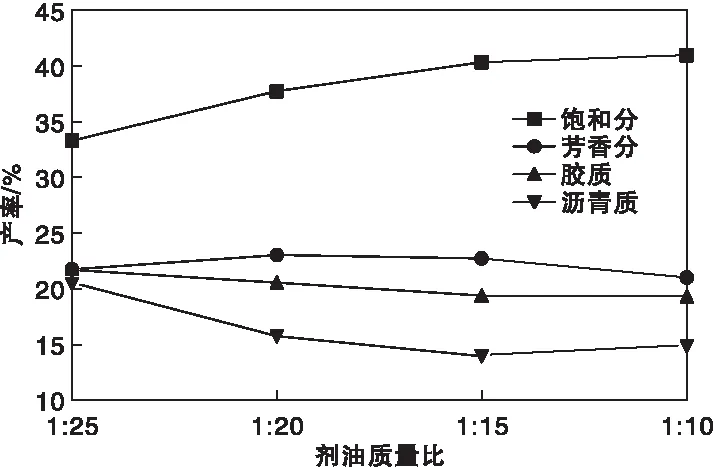

沥青质转化率与剂油质量比的变化关系见图3,剂油质量比对煤焦油中四组分的影响见图4。

图3 沥青质转化率与剂油质量比的变化关系 Figure 3 Relationship between conversion of asphaltenes and catalyst-to-tar mass ratio

图4 不同剂油质量比对四组分的影响Figure 4 Effect ofcatalyst-to-tar mass ratio on four hydrogenation components

由图4可知,随着剂油质量比增大,反应过程中具有加氢活性位的催化单元增多,促进芳香分和沥青质等重组分向饱和轻组分加氢转化,抑制了大分子沥青质发生缩合反应,致使沥青质减少,饱和分增加。同时,芳香分的含量先增多后减少,胶质的含量呈减少趋势,表明加氢过程中胶质发生裂化反应生成小分子物质的速率略大于沥青质裂解生成胶质的速率。当剂油质量比达到1∶10时,沥青质反而增加至14.9%,这是由于剂油质量比过大时,大量催化剂本身可作为生焦中心,使加氢过程的缩合程度加大。因此,在中低温煤焦油加氢过程中,剂油质量比有一定优化范围,并非越大越好。

2.1.2 剂油质量比对沥青质原子结构的影响

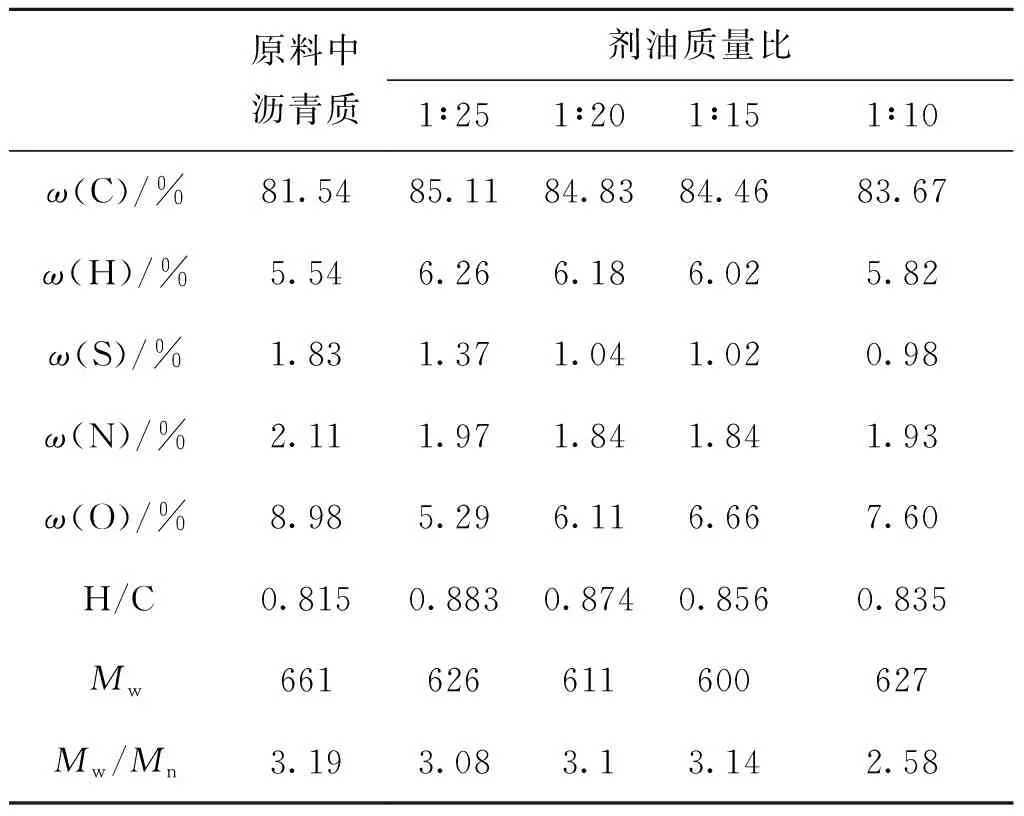

表4 不同剂油质量比时对沥青质的元素组成和平均分子量分析结果

由表4可知,沥青质的H/C随剂油质量比增大而减小,表明剂油质量比增大,可能使加氢后沥青质的芳香性增大。沥青质的相对分子量随剂油质量比增大先减小后增大,总体变化趋势不大,均≥600。当剂油质量比为1∶15时,沥青质分子量降到600,当剂油质量比较小时,可以抑制自由基缩合得到大分子沥青质,但剂油质量比过大,可能导致部分沥青质进一步缩合生成分子量更大的沥青质,最终所得沥青质的分子量增大。同时,不同剂油质量比加氢后,沥青质的多分散性减小,表明加氢过程中使得沥青质分子的大小分布更均匀。

2.1.3 剂油质量比对沥青质平均结构的影响

不同剂油质量比条件下所得沥青质的FT-IR谱图见图5。由图5可以看出,剂油质量比增大到1∶20时,3 300 cm-1处特征峰几乎消失,表明该沥青质分子中羟基、胺基自由基很少,分子内氢键弱,2 930 cm-1、2 860 cm-1、1 446 cm-1及1 370 cm-1处吸收强度最弱,谱图平缓,表明沥青质加氢效果较好。剂油质量比继续增大,吸收峰强度增强,加氢效果降低。同时,随着剂油质量比增大,沥青质结构中均存在链状烷烃,且链状烷烃的C-H官能团先减少后增多,当剂油质量比为1∶20时,所得沥青质分子的芳香性最小。此外,1 220 cm-1处吸收峰归属为沥青质分子的C-O官能团,一般为酚羟基和醚氧基,该处的吸收强度随剂油质量比增大,先减弱后增强,在1∶20时几乎消失,表明剂油质量比的增大,对沥青质中C-O官能团的影响较大。

图5 不同剂油质量比条件下沥青质的FT-IR谱图Figure 5 FT-IR spectra of asphaltenes at different catalyst-to-tar mass ratio

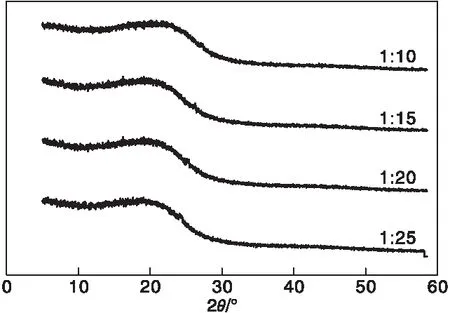

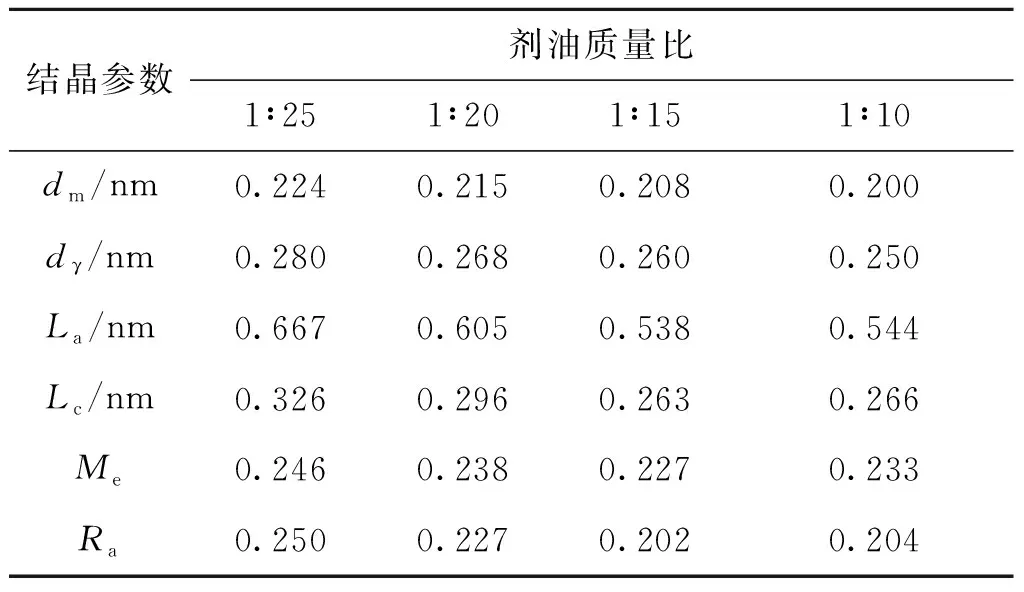

不同剂油质量比条件下所得沥青质的XRD图如图6所示,沥青质的晶胞结晶参数见表5。由表5可以看出,随加氢体系剂油质量比增大,加氢沥青质的dm从0.224 nm减小为0.200 nm,dγ从0.280 nm减小为0.250 nm,La从0.667 nm减小到0.544 nm,Lc从0.326 nm减小到0.266 nm,剂油质量比的增大提高了沥青质的加氢转化速率,沥青质分子中除发生烷基短链和桥键的断裂外,还有部分环烷环发生开环反应以及芳香环发生了加氢饱和,使得沥青质分子的晶胞参数均减小,沥青质分子尺寸减小。但剂油质量比对层间距和烷基链间距的影响并不大,而对片层直径和晶胞高度的影响较为明显,这是由于沥青质分子本身的芳香性高、烷基侧链短以及缩合程度低等特性所致。沥青质的Me随剂油质量比的增大变化不大,而Ra随剂油质量比的增大而减小,表明加氢过程中主要破坏的是沥青质结构单元片层的外围,几乎不会破坏沥青质的骨架结构。

图6 不同剂油质量比条件下沥青质的XRD图Figure 6 XRD patterns of asphaltenes at different catalyst-to-tar mass ratio

表5 剂油质量比条件下沥青质的晶胞结晶参数

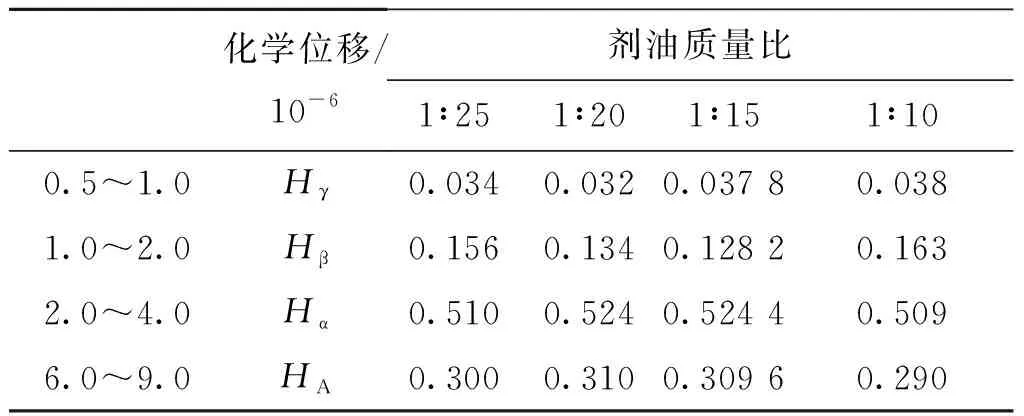

不同剂油质量比条件下沥青质的1H-NMR谱图见图7,各类氢原子的的比例分布结果见表6,平均分子结构参数结果见表7。

由表6可以看出,随着剂油质量比增大,Hα、Hβ和Hγ三个数的总值呈减小趋势,表明随着剂油质量比的增大,沥青质中烷基侧链有脱除现象。

由表7可见,随着剂油质量比增大,沥青质的芳香度fA从0.699增大为0.720,HAU/CA从0.704减小为0.663,σ从0.467减小为0.448,表明沥青质中单元片层的芳香性增强,芳环的缩合程度增大。同时,CT变化不大,HT从39.20减少到36.50。当剂油质量比为1∶15时,沥青质芳环体系外围芳环加氢生成环烷环,导致总环数从11个减少到10个,但当剂油质量比继续增大为1∶10时,总环数反而增多为11个,表明沥青质的加氢效果不会随着剂油质量比的增大而持续提高,剂油质量比有一个优化的区间。沥青质片层结构中RA随着剂油质量比的增大变化较小,Rn从5.80减小为4.53,表明剂油质量比的增大加快了环烷环的开环反应速率,使得环烷环开环的速率略大于芳香环加氢饱和的速率,导致RA和Rn的变化趋势不同。

图7 不同剂油质量比条件下沥青质的1H-NMR谱图Figure 7 1H-NMR spectra of asphaltenes at different catalyst-to-tar mass ratio

表6 1H-NMR谱图中各类氢原子分布

表7 剂油质量比对沥青质平均分子结构参数的影响

2.2 剂油质量比对沥青质加氢精制的影响

2.2.1 剂油质量比对沥青质杂原子脱除的影响

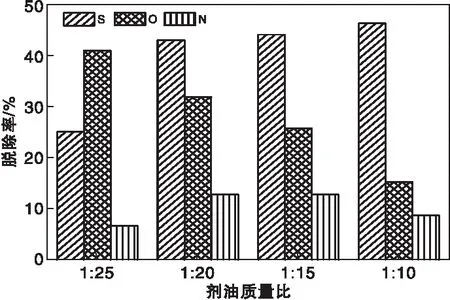

在反应条件下,考察不同剂油质量比对中低温煤焦油沥青质加氢精制的影响,杂原子脱除率变化规律如图8所示。

史书记载,高以永勤于政事,宽以待人,生活上严于律己、清苦过人。一生任州县官十一年,从未携家人至任所。离任时,随身携带的也只有几件衣服和几本书。在任户部江西司员外郎时,他深知“江南财赋半天下”,工作繁重、责任重大,为防止奸吏作弊,高以永夜以继日地查核文书簿籍,以至积劳成疾,病逝于任所。死后没有留下任何属于他自己的财产,连灵柩也无力运回,靠亲戚朋友资助才得以归葬。

图8 杂原子脱除规律与剂油质量比的关系Figure 8 Relationship between hetero-atomic removal regular and catalyst-to-tar mass ratio

由图8可知,不同剂油质量比加氢体系,均可大幅脱除沥青中的杂原子化合物,当剂油质量比增大到1∶20时,脱硫率从25.14%提高到43.17%,继续增大剂油质量比时,脱硫率趋于平稳,最高达46.45%。脱氮率随着剂油质量比的增大是先增大后减小,其变化幅度不大。两者相比较发现,随着剂油质量比的增大,脱硫率增大幅度大于脱氮率,这与杂原子的存在形态有关。中低温煤焦油沥青质中硫化物主要以硫醚、噻吩及砜类形态存在,其中C-S键能弱,因此脱硫率先提高后趋于稳定。与硫脱除率相比,氮化物主要存在于芳香杂环化合物内,使得氮很难进行加氢脱除。沥青质中氧的存在形式为酚类、醚氧类、羧酸类、酮类以及呋喃类,以酚类氧为主,不同剂油质量比导致酚类加氢脱氧反应复杂,不呈现明显规律。

2.2.2 剂油质量比对沥青质杂原子形态的影响

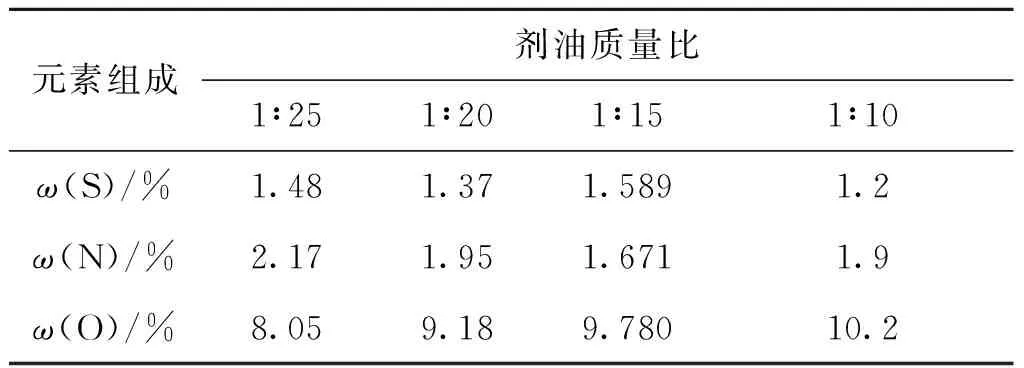

不同剂油质量比条件下沥青质的XPS谱图见图9,不同沥青质表面S、N、O元素的相对含量如表8所示。

图9 不同剂油质量比加氢后沥青质的XPS谱图Figure 9 XPS spectra of asphaltenes after hydrogenation at different catalyst-to-tar mass ratio

表8 不同沥青质的表面元素分布

(1)沥青质中S赋存形态分析

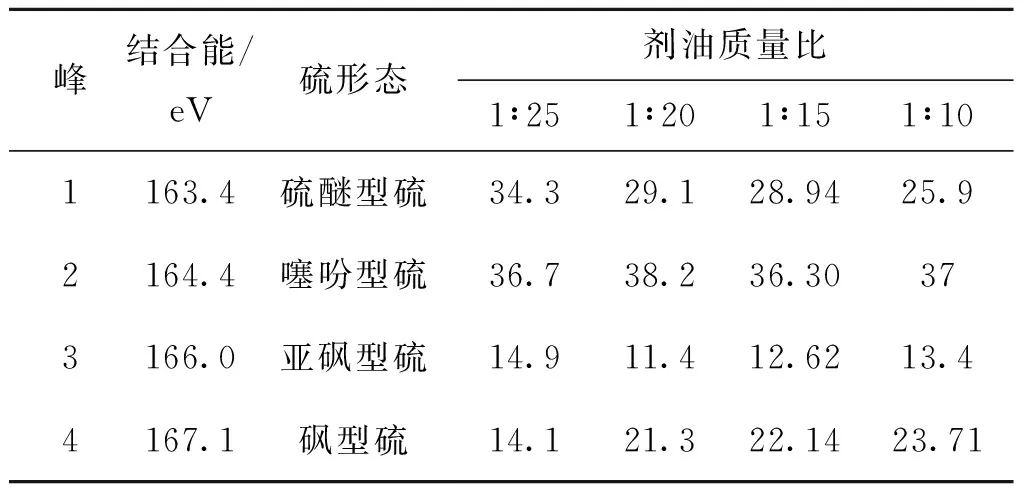

对不同剂油质量比加氢沥青质的S2p吸收峰进行分峰拟合,沥青质S2p吸收峰的中心结合能有四种,分别归属为烷基化硫醚型、噻吩型、亚砜型、砜型,不同沥青质中硫形态及相对含量见表9。

表9 不同沥青质XPS S2p谱拟合硫形态及其相对含量

由表9可知,沥青质分子中的硫醚型硫含量随剂油质量比增大而减少,亚砜型硫含量先减少后增加,噻吩型硫含量略有增加,砜型硫含量明显增多,表明随剂油质量比增大,S-C键的硫化物被脱除,使得硫含量逐渐降低,而噻吩型硫化物很难脱除。

(2)沥青质中N赋存形态分析

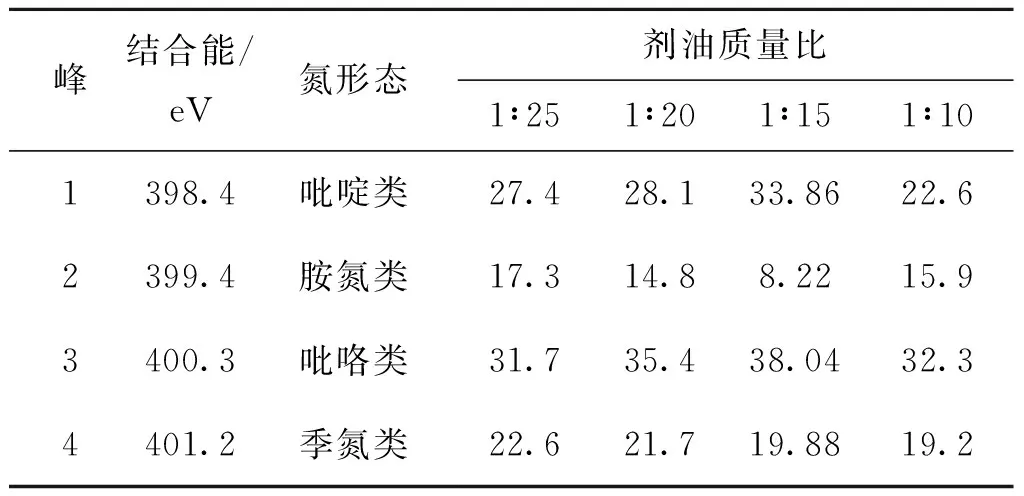

对不同剂油质量比沥青质中N1s吸收峰进行分峰拟合,沥青质中氮为吡啶类、吡咯类、胺氮类和季氮类四种赋存形态,不同沥青质中氮形态及相对含量见表10。

表10 不同沥青质XPS N1s谱拟合氮形态及其相对含量

由表10可知,随着剂油质量比增大,吡啶类和吡咯类的含量先增多后减少,当剂油质量比为1∶20时,吡啶类和吡咯类氮的总含量高达63.5%,胺类氮的含量为14.8%。而剂油质量比增大对季氮类影响不大,维持约20%,这主要是由于催化剂上活性氢原子数目有限,剂油质量比的增大对沥青质分子间氢键的作用不大导致。

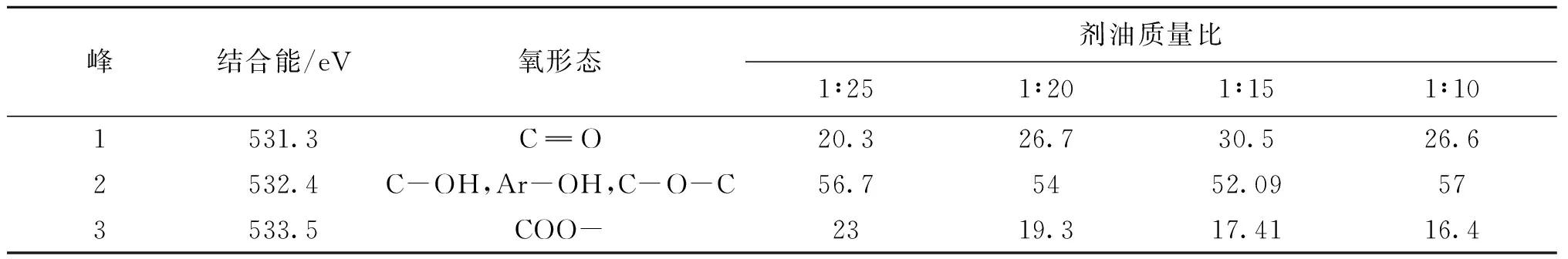

(3)沥青质中O赋存形态分析

表11 不同沥青质XPS O1s谱拟合氧形态及其相对含量

3 结 论

(1) 剂油质量比对中低温煤焦油加氢产物分布和沥青质转化影响较大,随着剂油质量比增大,加氢转化程度提高,加氢产物分布也发生大幅变化。沥青质组分呈先逐渐降低后增加的趋势,沥青质和芳香分轻质化转化为饱和分。但随着剂油质量比进一步提高,也发生了更多的裂化反应和缩合反应,甲苯不溶物增加,剂油质量比在合适范围,能很好的起到加氢轻质化且抑制结焦的效果。

(2) 随着剂油质量比的增大,沥青质的H/C降低,并提高了裂化反应速率,使得沥青质发生环烷环开环反应。同时,剂油质量比过大,缩合反应加剧,部分沥青质缩聚形成大分子沥青质以及甲苯不溶物,导致沥青质的相对分子量增大。对于不同剂油质量比沥青质中的杂原子而言,S的脱除随着剂油质量比的增大而提高,且不同赋存形态的S、N、O杂原子脱除规律不尽相同。

(3)随着剂油质量比增大,加氢沥青质结构中单元片层的芳香性增强,芳环的缩合程度增大,加快了环烷环的开环反应速率,使得环烷环开环的速率略大于芳香环加氢饱和速率,沥青质的加氢效果不会随着剂油质量比的增大而持续提高,剂油质量比有一个优化的区间,并非越大越有利。