场域理论下语文微课教学的理论建构

2020-08-14吕复娟

◎吕复娟

根据2019年6月中国互联网络信息中心调查数据显示,我国的网民达到8.54 亿人,其中手机网民占比超过99%,高中/ 中专/ 技校学历的网民群体占比分别为23.8%。相比于传统交流方式,学生更倾向于网络交流,慢慢成为在互联网等新媒体文化土壤中生长的“网生代”,尤其是2020年新冠肺炎爆发以来,利用网络教育平台在疫情期间开展“停课不停学”,学生每天伴着网络,网络也在不断改变着学习的方式。校园“三课”——课堂、课程、课本在互联网的催生下发生“网络变身”,教材变成网络资源,微课也变成课程的一种新方式,翻转课堂更是变成校园教室新模式。在这一转变之下,传统教学的程式化、传统教学理念的束缚严重阻碍学生的创新发展。微课“位微不卑、课微不小、步微不慢、效微不薄”[1],从某种意义上来说,微课相比传统教学,是一种全新的教学模式,其更加突出学生的认知学习和知识建构,坚持学生自主学习、探索学习,注重翻转课堂。将基于信息技术的微课与语文课堂教学相融合,从而更好地实现语文课程的育人任务。

法国社会学家皮埃尔布迪厄在其专著中这样阐述场域理论,他认为,从场域角度思考问题其实就是从关系的角度去思考,从分析的角度来思考其实就是在各种位置之间存在的客观关系的一个网络,或者说是一个构型。[2]场域内存在互相影响的力量和竞争。场域同时也是一个互相争夺、互相影响的空间,这些争夺和影响主要结果就是在维续或变更场域中这些力量的构型。[3]在这一理论视域下,微课教学从原来的“传统课堂”转变为微课的“线上课堂”,从而话语空间也发生相应的转移,慢慢转化为微课场域下的新的“教”与“学”的模式。

一、网络场域:师生关系的重新建构

布迪厄认为“场域理论的三要素即场域、惯习和资本”[4]。而学校教育场域中师生关系的构建就是由这三者合力作用的结果。师生关系争论的焦点,一直是围绕谁是中心进行探讨,有人认为是“教师中心”,有人认为是“学生中心”。布尔迪厄理论认为,在以“教师为中心”的师生关系模式中,教师处于场域的绝对主导地位,享有更多话语权和优势。但在以“学生为中心”的师生关系模式中,教师和学生地位是处于平等的,学生的地位是第一位的,教师只是处于引领者的角度,对教学进行适时引导。[5]

传统课堂“满堂灌”的教学模式,师生之间几乎不存在合作与交流,师生互动场域受挫,学生的积极主动性受到重大影响。学生往往只是被动地接受,学生要一直遵守安静听课的惯习,课堂教学活动往往变成了教师的“个人表演”。

疫情下开展的线上网络教学,需要更多的网络教学资源。微课作为最常用的线上教学平台资源,打破了时空限制,为学生在学习时间和学习方式上提供更多选择。打破原有苑囿,突破原有的实体场域,转移为网络场域。传统语文教学,教学手段单一、难以表达抽象的内容。微课作为一种新型形式,以其短小精悍、可视可听的灵活特点,深受广大学生喜爱,逐渐走入语文课堂。它作为一种崭新的教学模式,不仅是对传统教学方式的颠覆,变场所固定、形式呆板、时间冗长的课堂教学,为随时随地学习、灵活多样学习,更加活泼生动,便于携带,打破时空限制。语文微课教学,不受时空的限制、为学生提供很好的互动交流平台、有助于培养学生的创造性和积极性,用形象生动直观去梳理表现知识点。

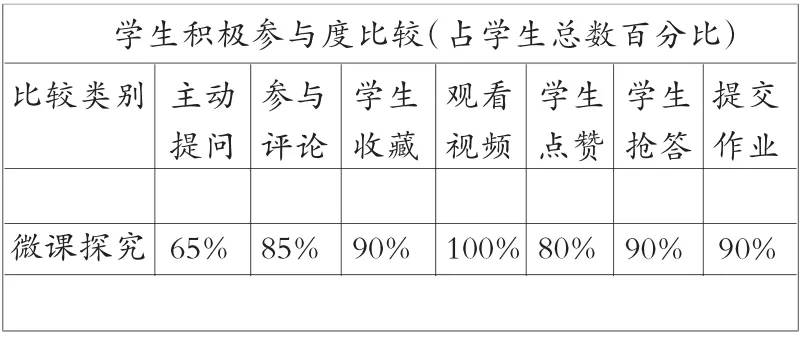

网络场域下,学生通过场域所获得的信息有时可能也会大于教师,而师生关系,也伴随场域的转变而相应地发生变化,抑或产生重大改变,演变为网络场域下的新型师生关系。笔者以超星泛亚网络教学平台上的相关微课资源学生学习参与的后台统计数据为例加以说明。如下表。

学生积极参与度比较(占学生总数百分比)比较类别主动提问参与评论学生收藏观看视频学生点赞学生 提交抢答 作业微课探究65%85%90%100%80%90% 90%

通过综合分析,我们可以看到,数据显示学生微课评论、微课收藏、微课观看、微课点赞、提问、做笔记、投票、抢答、提交作业等皆能积极参与,对比传统教授式课堂学生的参与度提高较多。

建立在网络场域下的微课教学,更加突出学生主体地位,突破了时空的限制,学生可以自主选择各种学习资源,变被动接受为主动探究、主动选择、主动建构。学生也从被动的接受者变为知识的探索者和学习的主体者,从机械学习到带着任务、带着问题去主动探索、主动研究,主动解决问题,逐步完成任务。教师不再以主导者的身份出现,而是学习过程的共同参与者,是学生学习的导师,和学生一起参与问题的探究讨论,是教学场域中“平等中的首席”。

二、线上微课:话语冲突的隐喻机制

话语是主体权力的体现和意识形态的表征,话语冲突体现了言说主体的意识形态冲突,并通过话语符号的象征意义和含蓄意义建构隐喻机制。从本质而言,话语冲突是话语主体争夺话语权的过程。[6]教学场域良好的话语氛围应该是建立在师生关系平等的基础上,师生对教育话语、教学话语、教材话语进行有效的融合。

微课引领学生从“线下场域”走上“线上场域”,伴随着师生关系的改变,师生的话语权也必将发生相应变化。信息化时代,移动空间话语权发生转换,线下的“话语”变得很普通,而线上的话语空间进行了重新建构,适应了社会发展和学生的需求。微课教学打破了传统课堂的赋权机制,学生学习微课,正是新媒体时代,新媒体打破了传统媒体的赋权机制。网络平台“线上场域”交流,日益迭代的媒体技术正在改变着学生的话语生产方式,学生通过“网络空间”获得言说的话语权力,从而释放话语生产能力。

微课日益迭代的技术赋权是改变这种话语生产方式的最终力量。线上微课的话语冲突体现了三种舆论场的对抗。微课通过设置线上云空间,为教师和学生多元话语提供了很好的交流载体和研讨平台。学生通过微课评论、微课收藏、微课观看、微课点赞、提问、做笔记、投票、抢答、提交作业、评价等多种渠道表达自己的观点看法,教师通过查看学生评论更好地了解学生状况,以更好地指导学生的线上微课学习。

教学方式的变化,同时要求教学评价方式也要相应变化。因此,教师要主动构建更加多元的评价体系,比如线上作业、在线测试、在线讨论等等。学生的小组互评,以及师生评价等从而达到多元化的评价方式。

三、场域教学:语文微课的实施策略

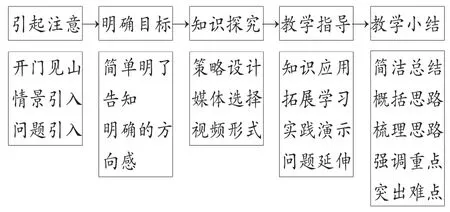

紧扣教学目标,科学构建语文微课教学模式的场域。对中职语文微课教学的教学目标、操作程序、实现条件等进行深入研究,重点探讨流程以及可参考的教学设计模式与教学策略。通过微课要素与设计、微课教学环节、开发步骤等进行研究,对学习内容进行二次开发,可构建起以“微课程+微作业+微测验+微学分”为主体的中职语文微课教学模式场域。如下图:

语文微课教学场域应重视系统微课建设,通过构建系列微课、微课知识树,扩大微课教学场域。思维导图法是设计系列微课的行之有效的方法之一。教师要不断提高微课制作水平,提升场域微课资源的质量,将更多教学资源集中到云存储空间和数据云端,便于师生共同管理和学习。教学平台功能的开发,课程设置为共享,实现共享学习。设立微课教学场域,适时动态更新,并通过在线资源开放,促进学习者和教师主动对话;教师则通过不断优化教学内容,营造更加科学系统的场域,营造更好的对话氛围和情境,促进共鸣和对话,最终实现师生共同提高。