在西藏边境小康村看固边安民

2020-08-12赵觉珵

本报赴西藏特派记者 赵觉珵

“争做神圣国土的守护者、幸福家园的建设者”。这是《环球时报》记者近日去西藏自治区山南、林芝等地采访时经常听到的一句话。近年来,西藏边境地区小康村建设有声有色,边境地区守土固边的队伍也在不断壮大。当地政府坚持推进“屯兵与安民并举、固边与兴边并重”抵边搬迁工作,切实筑牢了国家安全屏障。采访中,生活在高海拔甚至艰苦地区的边民爱国守边时体现出的“朴素”和“深沉”也给记者留下深刻的印象。

脱胎换骨的边境村落

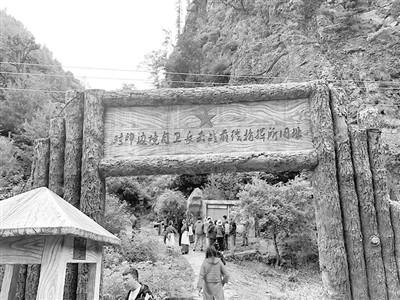

自西藏东南部的山南市错那县城向南出发,沿着蜿蜒曲折的山路行进约40公里,海拔从4380米降至2800米,就可以抵达位于边境地带的勒布沟。勒布沟是喜马拉雅山脉东段的一条南伸式大峡谷,植被茂密,气候湿润,翻过西面的雪山就是不丹,湍急的娘江曲则顺着峡谷向南延伸至有“中国藏南门户”之称但目前仍被印度侵占的达旺地区。

勒布沟里最南端、最靠近中印双方实际控制线的是勒门巴民族乡(勒乡)的勒村。站在村内的广场向南眺望,错那县政协副主席、勒乡乡长普巴指着一座被云雾笼罩的山对《环球时报》记者说:“那座山已经是印控区了,距离我们的位置不足5公里。”当地人常说“抵边居住,贴边生产,放牧就是巡逻,生活就是守边”。几十年来,人们肩负着保卫神圣国土的重任,他们的生活也发生了翻天覆地的变化。

西藏自治区2017年印发了《西藏自治区边境地区小康村建设规划(2017-2020年)》,决定对全区628个边境一、二线行政村(其中边境一线村427个、二线村201个及察隅农场)实施小康村建设,主要围绕“水、电、路、教、科、文、卫”等十个方面改善边民的生产生活条件,涉及边民6.2万户,24.2万人。作为山南市最早一批开工建设的边境小康村,勒村村民2018年初乔迁新居,24户72人告别了老旧的木板房,住上藏式楼房和“别墅”。

包括勒村村民在内的所有人在几年前都很难想象如今这里的生活条件——新房水电气网一应俱全,最大户型面积超过200平方米,村里的土路变成了柏油路,还有广场、游客接待中心和商业区。63岁的村民古如一家住的就是一幢4层小楼,他告诉《环球时报》记者:“新房子1层自家住,2层开超市,3层4层作为农家乐客房。仅靠超市和旅游,一年的收入就将近10万元。”

这样的变化不仅发生在勒乡,同处勒布沟的吉巴乡、麻麻乡、贡日乡近年来也都通过边境小康村建设旧貌换新颜,实现了居民生活水平质的飞跃。2008年从日喀则嫁到勒布沟贡日乡斯木村的达娃普次讲起住房的改善情况:“以前我们的房子就是一大间,底层养牦牛,楼上住全家。2019年搬进的新房有180多平方米,不仅家人能住得宽敞,还有房间经营民宿。说实话,我原以为到了边境要受苦,绝对没想到如今能过上这样的好生活。”据了解,达娃普次家的民宿房间150元一晚,遇上旅游旺季游客多得住不下。

山南市发改委副主任阿旺格来接受《环球时报》记者采访时表示,该市计划建设96个边境小康村,已建成62个。这些边境小康村计划今年9月30日前全部竣工,之后立刻安排入住,让所有人明年都能在新房过年。▲

巡边路上不让一丝一毫土地

2017年10月28日,习近平总书记给玉麦乡爱国守边牧民卓嘎、央宗姐妹的回信中提出“做神圣国土的守护者、幸福家园的建设者”。边境小康村的建设让边民拥有安居宜居的良好环境,能够安心扎根边疆、守边固边。在让现有居民安居乐业的同时,山南市等边境地区也在推进抵边搬迁,加强保卫国家主权与领土完整的力量。

错那县是全国重要的边境县,全县总面积为34979平方公里,实际控制面积约为10094平方公里。错那县县委副书记、县长布多向《环球时报》记者介绍称,错那县找准控制薄弱区、争议带、空白点,计划向边境搬迁960户3222人。布多介绍说:“群众向抵边搬迁,生活的地方距离实际控制线空中直线距离不足2公里,地面距离5公里,‘翻座山就是印控区。”他还提到,过去10年,错那县的勒布沟人口呈现负增长,不时有居民搬迁出去,边境力量不断削弱,推进抵边搬迁计划也是在应对此类问题。其中,当地政府就动员了自然环境恶劣、资源禀赋不均的曲卓木、觉拉、卡达三个乡镇的40户134人搬迁至麻麻乡。《环球时报》记者到达这里的前一日,就有一批居民刚刚搬入新家。

同样在山南市,位于隆子县的玉麦乡是全国人口最少的行政乡。相关报道说,该乡历史上人口最多时,也只有20多户300人左右。人口最少时,只有一家三口。近两年,山南市推进向玉麦乡的搬迁计划。《环球时报》记者从隆子县政府网站看到,7月10日,扎日乡曲桑村的11户43名群众搬迁到玉麦乡纽林塘搬迁点,玉麦这个曾经的“三人乡”村民增至67户230多人。

据《环球时报》记者了解,山南市的4个边境县——错那县、洛扎县、隆子县和浪卡子县——都在积极推进抵边搬迁,涉及约6000人,还计划从非边境县向边境县搬迁部分居民。“我在西藏工作了30年,都为边境地区的变化感到震惊。”山南市发改委党组书记、副主任翟坤说,群众能在一线守边固边,政府给予他们最大程度的支持,比如边民补贴、提供护林员等公益性岗位,方方面面的政策都为边境群众的生活提供了良好保障。

采访期间,《环球时报》记者感受到边民们对守边有着极强的责任心和使命感。勒乡乡长普巴告诉记者,当地18岁至65岁的人都负担着巡边任务。在大雪没有封山的季节,每个月都要组织一两次巡边,每次要走100多公里,花上三四天时间。此外,沿着边境还有不少放牧点,牧民赶着牦牛也在时时注视着边境的风吹草动。

今年6月的某次巡边过程中,普巴和村民们在克节朗河谷附近看到突然出现的简易房屋和印度士兵的身影,随即向上级汇报。两天后,他们巡逻时发现简易房屋已被拆掉。普巴说,“我们的边境村,往前可以走,往后不能退,一丝一毫的土地都不能让出来”。

山南市洛扎县色乡的公章浦位于中不两国边境,附近有3个通外山口,地理位置十分重要。此前公章浦只是一片牧场,2017年3月起先后有10户20名群众自愿搬迁到这里的农牧民搬迁点。公章浦海拔高,气候恶劣,全年只有一个季节——冬季。搬迁点居民要克服高寒缺氧,每天在乱石滩、沼泽地和冰雪路上完成2次巡逻任务。

山南市一位政府工作人员用“朴素”和“深沉”两个词来形容边境居民们的爱国护边之情。他告诉《环球时报》记者:“曾有上了年纪的藏族同胞不会汉语,更不懂英语,但是学会了写‘中国‘China。”边民们在巡边时会带着刷子和红色油漆,在一些山壁和显眼的石头上写上“中国”。有的人还会就地取材,用石头摆出五星红旗或者党徽的图案。

勒布沟的一位门巴族村民告诉《环球时报》记者:“印方人员有时会在树上画印度国旗,我们看到就把这部分挖掉,画上中国国旗。印方人员看到中国国旗,又会再挖掉,画上印度国旗。最后树的这一段都挖没了,我们就把它直接砍掉,总之不能留下印度的痕迹。”

类似的较量记者在采访中还听到不少。据林芝市米林县邦仲村党总支书记伍金次仁介绍,有一次在巡边途中,他看到有人在中方控制区内放了一块石头,下面压着一张50卢比的纸币。伍金次仁和《环球时报》记者回忆起这次“较量”时忍不住笑着说:“我们把50卢比拿了出来,掏出一张100元人民币放到石头下。虽然算汇率我们亏了,但这口气我们‘赚了。”邦仲村距离印占地区约16公里,带着村民巡边也是伍金次仁的重要工作之一。他表示:“上世纪八九十年代,我们都是带着猎枪,一边打猎一边巡边,一次出门要好几天。现在修通了公路,大部分路程都可以开车,一天就可以往返。

贡日乡的老党员、现年80岁的格桑老人曾经历过1962年的中印边境自卫反击战,他告诉《环球时报》记者,以前人们不信科学、信谣言,信息也不通畅,有人叛逃、有人渗透,“尤其是上世纪80年代末,外部的蚕食和渗透十分猖獗”。格桑老人把现在的边境称作“新边”,他表示:“现在与以前有了翻天覆地的变化,生活条件大大改善。人们也更加团结了,保护边境的决心更坚定了。”

88岁的次仁旦增老人是土生土长的勒布沟人,他从17岁开始就和解放军战士一起在边境巡逻。1962年中印边境自卫反击战期间,次仁旦增为部队担任向导。谈到坚持守边数十年的原因,次仁旦增和《环球时报》记者回忆起西藏民主改革前他作为农奴的遭遇,他说:“当时我要为贵族服差役,背着七八十斤的货物走几十里山路。西藏解放后,解放军战士告诉我,‘这片土地就是你们的地方,这种信念支撑着我一直守护着这里。现在我老了,走不动了,也守不动了,但这种信念始终没有消失。”▲

小康村实现“兴边富民”

边境小康村,实现“小康”、兴边富民是最核心的目标。2018年,山南市12个县区全部脱贫摘帽,像勒村、斯木村这样的边境小康村更是依靠旅游和民族特色产业在致富的道路上加速前行。

麻麻乡位于勒布沟的核心地带,有着生态文明小康示范村、中国休闲美丽乡村、全国乡村旅游重点村等“头衔”。由于海拔相对低些,麻麻乡有着与印象中的雪域高原不同的风景:悬崖峭壁林立、山间植被茂密,山下溪流蜿蜒、瀑布飞流……依托自然条件优势,麻麻乡的居民吃上了“旅游饭”,全乡66户居民开办了49家农家乐、5家餐馆、5家茶馆、5家商店和5家民族特色产品销售点。2019年,全乡农村经济总收入近500万元,其中第三产业收入280万元,人均可支配收入17891元。

在麻麻乡旁边的勒乡,当地除了开展旅游业,还建起了茶业苗圃基地和茶叶农民专业合作社。这里生产的门巴族特有茶叶品种勒仓莲畅销自治区内外,以至于《环球时报》记者到合作社采访时,一包今年生产的春茶都没能买到。2019年,勒乡的茶叶合作社共产茶叶约2万斤,创收约255万元,平均为每名村民增收1.3万元。

这些边境小康村之所以能实现人与货的自由流动,从而发展各类产业,离不开基础设施,尤其是道路的建设。“要想富,先修路”,位于西藏边境地区的人们可能对这句话的体会尤其深刻。当地居民告诉《环球时报》记者:“位于山沟里的麻麻乡1974年修成一条土路,2013年左右通了柏油路。没有柏油路前,大车开不进来,村子想搞建设门都没有。过去种的东西再好都卖不出去,靠人背出去的那些能换来几个钱?”

近年来,山南市基础设施投资逐年增加,从2015年的145亿元到2019年的210.8亿元。山南市政府部门向《环球时报》记者提供的数据显示,全市556个建制村的公路通达率已达99.82%。西藏自治区交通运输厅年初公布的数据则显示,全区具备条件的乡镇、建制村通硬化路率分别达到86%和60%。对于大部分西藏百姓而言,路已经不再是脱贫与发展的最大阻碍。

道路对于边境建设的意义不仅在于民生,散落在边境数千公里间的乡村也依靠一条条道路联通起来,形成固边、稳边的链条。以山南市为例,就有219国道和560国道两条重要道路穿过该市。山南市发改委党组书记、副主任翟坤告诉《环球时报》记者,219国道联通了西藏边境地区的最外环,贯穿洛扎、隆子等多个边境县,“把路修到一线就是在彰显我们的主权”。在当地人看来,基础设施建设促进了西藏边境地区的发展,是“固边与兴边并重”的体现。▲