葆扬长江精魂 功系文心史韵

2020-08-11杨鸿台

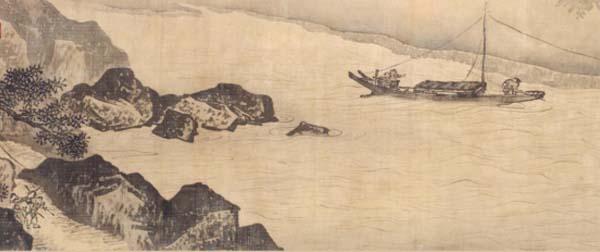

长江是我国最重要的河流之一,是中华民族发展的重要支撑。长江精魂,蕴藏在“巴山蜀水话当时”“巫风楚韵动地歌”的沿岸风物中,激荡在“滚滚长江东逝水”“唯见长江天际流”的雄浑气势里。简言之,长江精魂可概括为凸显中华民族勤劳勇敢、百折不回的精神面貌,激励中华民族奋发向上、自强不息的精神支柱,维系中华民族精诚团结、厚德载物的精神纽带,推动中华民族不断走向繁荣强大的精神动力。

文脉所系源万里

作为中华文明发祥地之一的长江,孕育了包括石器时代文明、夏商周时期文明、秦至清时期文明在内的长江文明。其区域之广,文化遗址数量之多、密度之大,均享誉世界。其中,“稻作文明”拉开了世界水稻生产的序幕,对东亚及世界早期农业发展产生了巨大影响。

如今,我们已对长江流域与黄河流域同为孕育中华文明的摇篮的说法形成共识。然而此前很长一段时间,学界关于中华文明即黄河文明的定论始终占据主导地位,长江文明却被有意无意地忽视和冷落了。

直到20世纪80年代以后,学界开始出现中华民族多元一体格局的论说,并用大量的考古研究实证了中华文明“多元一体、兼容并蓄、绵延不断”的总体特征。长江文明与黄河文明同为中华文明重要组成部分的观点得到越来越多人的认同。我们可以看到,众多史前文化遗址分布在长江和黄河流域,各自发展又相互促进,最终融汇成统一的中华文明,开启了中国的历史。

至秦统一中国以后,长江文明和其他区域文明的联系愈发密切,尤其是与黄河文明相互交融,成为最具代表性和影响力的两支主体文化。在长达数千年的中华文化发展过程中,它们是既相互冲撞、相互对抗,又相互影响、相互渗透的文化统一体,成为大一统的中华文化发展的基础,使中华文化呈现出绚丽多姿的色彩,并对域外文化产生了深远的影响。长江流域与黄河流域先民之间的南北博弈,也成为中华传统历史文化的主旋律之一。明代高启《登金陵雨花台望大江》诗中云:“江山相雄不相让,形胜争夸天下壮。”从文化到战争,从经济到政治,南北之间的交流和较量,纵贯整个中国历史,二者共同构成了不灭的中华民族精魂。

潘江陆海吴楚蜀

长江流域分布着以吴文化、楚文化、蜀文化为主体,以淮南文化、赣文化、闽文化、黔文化、滇文化等为亚文化层次的庞大文化体系。

历史上长江文化的发展、扩散和融合,曾出现过旧文化丛与新文化丛的此消彼长,如近代四川文化丛、江西文化丛等处于相对式微之势,上海文化丛和岭南文化丛却应运迅速崛起。“十里不同音,百里不同俗”,更何况以吴文化、楚文化、蜀文化为代表的长江上、中、下游文化丛之间存在的特质差异。

除了具有中华民族精魂的共性之外,吴文化、楚文化、蜀文化又各具值得葆扬的文化特征。

吴文化的主要特征:一是厚德载物,崇礼尚文。远在春秋时期,厚德载物就已成为吴文化的核心内容,孔子赞誉吴地为“至德名邦”,世代相传至今,长江下游自古以来因“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”而成为崇礼尚文的历史高地。二是兼容并蓄,开放进取。吴文化的包容性和开放性最初表現在对中原文化的吸纳,便利的临海地理区位又使其早早成为中外文化交流、碰撞、磨合的地域,形成了不拘成规、敢想敢干、开拓创新的文化特质。三是崇尚务实,经世致用。吴人一反中国重农贱商的经济文化传统,工商并重,孕育出经世致用的思想,北宋即有“国家根本,仰给东南”“两浙之富,国用所恃”之说;近代则发展到以兴办实用知识与科技结合的各种实业,促进社会变革与进步。四是刚柔相济,雅不废俗。吴文化将“至柔者至坚”的“隐者”和“道家”元素糅合发展到极致,故素有“东南财赋地,江浙人文薮”之称。

楚文化的主要特征:一是筚路蓝缕的艰苦创业精神,表现在僭越称王得志汉东、迁都于郢始霸中原、问鼎中原雄霸天下、变法图强南平百越、宣威兴楚臻于极盛等事例之中。二是追新逐奇的开拓进取精神,表现在古往今来的政治、经济、军事、科技、人文与艺术等领域。三是兼收并蓄的开放融会精神,表现为海纳百川、博采众长、流光溢彩、泽被四方等。四是崇武卫疆的强军爱国精神,表现为楚国君王与民众的崇武卫疆、以屈原为代表人物的忧国忧民的爱国情怀、历代志士勇赴国难的爱国义行等。五是重诺贵和的诚信和谐精神,表现为一言善信、与善为仁、道贵中和等。

蜀文化的主要特征:蜀文化曾与同期的吴文化难分伯仲,鼎盛灿烂,但近代以来由于政治、经济、地理等原因却逐渐走向式微。它的文化内涵良莠互见:一是绵长久远,神秘灿烂,表现为坐享天成、无为逍遥、因刀剑而存的浓厚地缘色彩等。二是兼容并包,崇儒释道,表现为以道注川人风骨、以儒举川人仕进、以释去川人彷徨。三是鬼才荟萃,死生契阔,表现为旧时文人多附鬼仙之气、文化光怪陆离,近代袍泽文化盛行并较大影响到政治、军事、经济等领域。四是盆洼之国,封而不闭,表现为现代川人不囿于现状,心存长江东去、傲出三峡、奔腾激越、磅礴慨然之志。

生态人文双保护

长江在历史长河中浩荡奔腾,为中国文化的发展做出了突出贡献。而今,我们面对长江,应葆有感恩与保护的态度。

长江保护应包括生态保护与人文保护两个方面。如果说长江生态保护是在物质层面杜绝因贪吸乳汁而加害母亲躯体的行为,那么长江人文保护则是在精神层面努力保持和妆扮母亲的靓丽容颜。毕竟,“我住长江头,君住长江尾”,同饮一江水,荣损共进退。

2016年9月,党中央和国务院正式印发《长江经济带发展规划纲要》,提出建立“一轴、两翼、三极、多点”发展新格局的长江经济带。生态保护意义上的“长江大保护”战略被提上日程,《长江流域管理法》躁动于母腹之中,国务院直属跨部门、跨行政区的一体化管理协调机构业已呼之欲出。沿江各省市已在长江大保护行动中形成合力,固江堤、疏淤泥、反截流、禁渔猎、停采砂、绝围垦、堵咸潮、防倒灌、辟园林、绿江岸……努力把长江经济带建成生态更优美、交通更顺畅、经济更协调、市场更统一、机制更科学的黄金经济带。

就长江人文保护而言,其保护对象大致可分为三类:一是自然风光类,包括长江三峡(瞿塘峡、巫峡、西陵峡)、小三峡、神农溪、神女溪、三峡竹海、武隆天生三桥、万州大瀑布等。二是人文历史类,包括大足石刻、丰都鬼城、石宝寨、白帝城、双桂堂、白公祠、张飞庙、黄陵庙、屈原祠、昭君故里等。三是水利工程类,包括三峡大坝、葛洲坝等。它們都应得到切实的保护。打造长江文化带,大力弘扬长江文化的历史与现实优势,可以为长江经济带发展提供强有力的文化支撑,有利于促进长江经济带的建设。

值得称道的是,早在三峡水库蓄水的二十年前,我国就最大限度地实施了对将受水淹影响的库区文物和旅游景点的抢救性保护。重庆涪陵40米深水下博物馆,原址原貌保留了素有世界第一古代水文站美称的“长江标准眼”和镌刻有历代文人骚客题词的“水下碑林”白鹤梁;著名的夔门摩崖石刻,瞿塘峡入口处的“古栈道”“孟良梯”“粉壁墙”,巫峡的“孔明碑”和西陵峡的众多石刻,或被另选悬壁重新凿刻,或被分别切割拓片迁移到三峡水库淹没线以上新址加以复原,或送陈列馆保存展览;丰都鬼城和白帝庙均安然无恙;云阳的张飞庙、巴东的秋风亭、巫山县大昌古城也都随着所在县城的迁建而搬迁复建;秭归屈原祠经三次搬迁,最终落户至秭归新县城凤凰山;已传承2000多年的巫山三峡皮影戏,依然每周在观众如云的巫山博物馆上演。屡经兴废且多次易址的江西唐代九江琵琶亭仍始终保持原有风格的标志性建筑,每年引来无数游客凭吊怀古;江西景德镇御窑厂遗址旁修旧如旧的古代徐家窑成功点火复烧,千年景德镇窑工技艺得以传承。长江安徽铜陵段的一座废弃码头被打造成一座“悬浮”于水上的微型书屋,平均每天接待国内外读者800多人次,成为创新型的长江现代文化标志。历代无数文豪留下传诵千年诗篇的江苏镇江西津渡古街老巷,如今已发展成为多元文化汇聚的文化旅游桥头堡,中外游客仿佛走在天然历史博物馆中,流连忘返。长江尾岸上的许多废弃闲置厂房、仓库、集装箱堆场,经转型改造升级,成为新的旅游观光景点;原上海玻璃仪器一厂华丽蜕变为上海玻璃博物馆,成为国家4A级旅游景区;智慧湾科创园被选为79处上海市民“休闲好去处”之一。

葆扬长江精魂,功系文心史韵。焕发新机的长江,定将与变清后的黄河成为共舞巨龙,融汇中华古今文明,昂举腾跃,泽被后世,实现中华崛起百年之梦!

杨鸿台,华东政法大学教授。