《阿诗玛》中民俗的现实活力研究

2020-08-08昂晋

昂 晋

(中央民族大学中国少数民族语言文学学院,北京 100081)

《阿诗玛》是享誉中外的彝族撒尼人(以下简称“撒尼人”)民间叙事长诗,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。从石林县文体局申报“非遗”时的申报项目名称“彝族撒尼语口传叙事长诗《阿诗玛》”中就可知,《阿诗玛》不仅有彝文文本,还以口传形式活在撒尼人的生活中。《阿诗玛》既是撒尼人世世代代保存下来的彝文古籍,也是在婚礼、祭祀等仪式上传唱的歌,还是流传在撒尼人中的传说。

用古彝文《阿诗玛》译本与口传文本作比较,从民俗传承的角度来看当下撒尼人习俗的留存情况,再从民俗活动中看《阿诗玛》的传承现状,不仅可以了解《阿诗玛》中相关民俗的活力度,又可认识作为“非遗”的《阿诗玛》在传承中的若干问题。笔者充分利用前人的研究成果,选取7个古彝文译本,与笔者在石林县圭山镇小圭山村采访到《阿诗玛》的口传文本作比较,以尝试探讨以上问题。

一 《阿诗玛》书面文本与口传文本比较

从《阿诗玛原始资料汇编》《阿诗玛原始资料集》中选取七份故事情节完整的《阿诗玛》彝文手抄本译本、彝文原诗译本和个人收藏本译本,同笔者收集到的六则《阿诗玛》传说故事进行故事情节分析。主要有以下几个方面故事情节:

一是姑娘出世,祝米客上起名“阿诗玛”。

二是夸赞阿诗玛勤劳、美丽。

三是热布巴拉家欲娶阿诗玛,请媒人海热到阿诗玛家提亲。格路日明一家却不同意,与海热辩论。

四是格路日明夫妇愿意嫁女儿(或仍然不同意),阿诗玛便被接亲队伍带走(或被抢走)。

五是阿黑归家,背着弓箭,骑上马去追被迫出嫁(或被抢婚)的阿诗玛。

六是阿黑追到热布巴拉家(或半路追上阿诗玛)。阿支为难阿黑,俩人对歌盘诘(或让阿黑找西米、砍林、种包谷)。

七是阿黑比赛胜利,热布巴拉家出尔反尔,阿黑怒向热布巴拉家堂屋射了三箭。热布巴拉家放虎伤人,但被阿黑用箭射死。

八是阿诗玛拔出热布巴拉家堂屋上的箭,同阿黑归家,途中因山歌对唱被困(或被粘在崖洞上),大雨过后阿诗玛幻化成回音(或石头)。

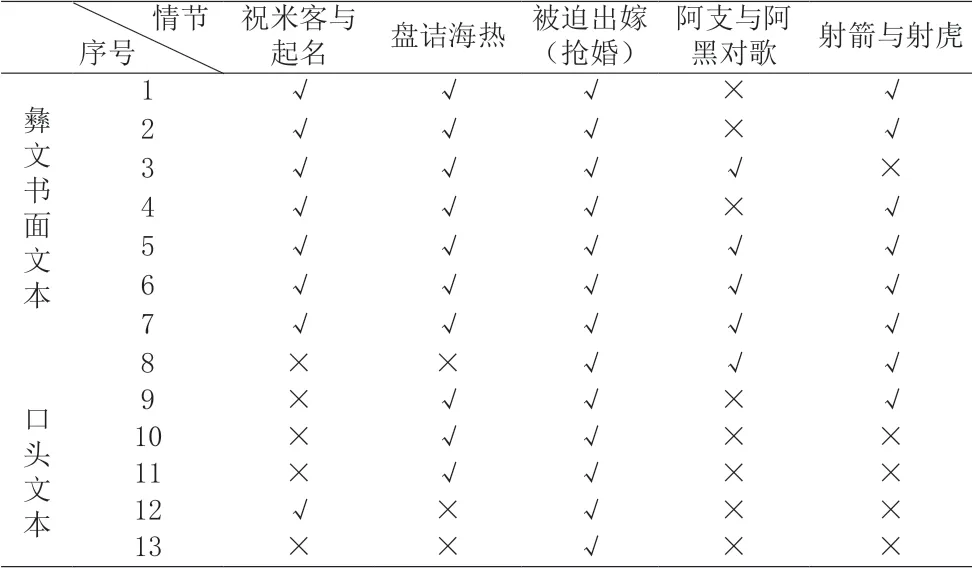

结合本文要讨论的民俗事象,从以上八个故事情节中摘取出与撒尼人民俗密切相关的五个情节,分别概括为:祝米客与起名、盘诘海热、被迫出嫁(抢婚)、阿支与阿黑对歌、射箭与射虎。将七则《阿诗玛》古彝文译本与六则《阿诗玛》口传文本进行上述五个情节作有无对比,“√”表示“存在此故事情节用”,“×”表示“不存在此故事情节”。1到7号为《阿诗玛》古彝文本翻译稿,分别是小圭山搜集本(1)、毕福昌彝文收藏本(2)、李正新彝文收藏本(3)、金国库彝文收藏本一(4)、金国库彝文收藏本二(5)、金国库和金云彝文原诗译本一(6)、金国库和金云彝文原诗译本二(7)。8号至13号为笔者在石林县圭山镇小圭山村采访到的口传文本,采录对象分别是:金荣芝、毕正文夫妇(8)、普文昌(9)、普毕光(10)、普兰美(11)、黄德兰(12)、毕玉仙(13)。①但因篇幅有限,以下表1中将括号内的序号代指以上文本。

表1 《阿诗玛》书面文本与口传文本情节比较表

通过表1可以得出以下结论:一是“祝米客与起名”“盘诘海热”两个情节,书面文本全部有,但口传文本中只有12号提及“祝米客与起名”,1/2提及“盘诘海热”情节。二是“被迫出嫁(或抢婚)”情节在两种文本中都有。三是“阿支与阿黑对歌”情节在书面文本中占4/7,在口传文本中只有8号提及,占1/6。四是“射箭与射虎”情节在书面文本中有6/7的占比,但口传文本中只占1/3。

二 撒尼人传统习俗现状

从表1的数据看,5号、6号、7号书面文本的情节完整度较高,其他四部书面文本虽有个别情节缺漏,但与口传文本相比较,缺失的情节不多,口传本文中情节缺漏的现象更为普遍。究其原因,与民俗活动是否处于活态有关。讲故事也就是口述主要凭借口述者的记忆力,与生产、生活联系最紧密的故事情节则越容易记忆。生活在田间地头的撒尼人,大多通过亲友口耳相传来习得《阿诗玛》的讲唱和故事传说,生产、生活与《阿诗玛》中情节关联的紧密度就起到了至关重要的作用。另外,《阿诗玛》形成于撒尼人的文化土壤,包含了撒尼人丰富的民俗,吸取了诸多撒尼人仪式词的营养,是集体智慧的成果,并不是某个人或某个有名有姓的人创作。在一定程度上反映了撒尼人传统习俗活动在生活中的活力度。若是口传文本中没有的情节,但在书面文本中呈高复现率(即重复出现的比率),可以推断为该情节所反映的民俗事象在当下撒尼人生活中活力度不高。同样,若是书面文本中复现率高的情节,同样在口传文本中复现率高,说明该情节所反映的民俗事象在生活中活力度较高。

表1的五个故事情节都一一对应了撒尼人生产、生活中的民俗活动,以“故事情节——民俗活动”的结构关系表示为以下对应关系:祝米客与起名——取名仪式“祝米客”习俗,盘诘海热——难题盘诘论辩习俗,被迫出嫁(或抢婚)——婚礼习俗,阿支与阿黑对歌——对歌习俗,射箭和射虎——生育第一胎时举行“尼杜米赛当”祭祀仪式习俗。

根据“口传文本与书面文本中的情节复现率看民俗事象在生活中的活力”的观点,结合笔者田野调查资料,按情节发展顺序,通过文本比较可以分析出撒尼人传统习俗延存的现状。

(一)取名仪式“祝米客”习俗

待祝米客,是指撒尼人头胎孩子满月时的待客酒宴。待祝米客最重要的一个内容,就是给孩子取名字。“撒尼人起名的形式多种多样,但以属相起名的占大多数,或用年份起名,或用月份属相起名,或则用日属相来起名。”[1]206云南民族大学昂自明教授根据小团田村金老人讲述、虎占林翻译、杨瑞冰记录的《阿诗玛》中有关阿诗玛是蛇年蛇月蛇日生,所以取名“阿诗玛”,认为阿诗玛的名字就是根据属相来取的。取名由家中辈分最高(通常是祖父母辈)的长者取名,一为尊重,二为孩子可以得到长辈们的祝福,不会夭折。小圭山村毕正文说,老人给孩子取名可以让孩子活到自己的这个岁数。这个说法和第二个目的如出一辙。此外,在待祝米客宴上亲朋好友一起会吟唱《阿诗玛》,以示对孩子快乐成长、幸福美满的期盼。

“祝米客与取名”情节在三个口传文本中都没有,但在七个书面文本中是有的,那么待祝米客和取名习俗如今的活力度如何?

笔者参与过豆黑村、青山口村、舍色村、小板田村等近10场待祝米客宴,虽然还存在“待祝米客”这一称谓,但基本上只是摆酒宴请宾客的形式,看不到重要的取名仪式,也很少能听到唱《阿诗玛》。据云南民族大学昂自明教授介绍,在他十多岁以前参加过的待祝米客宴中还能听到中老年人唱《阿诗玛》,唱的是传统调子,内容是海热媒人到阿诗玛家说媒、格路日明夫妇不愿意嫁女儿的段落。他20多岁参加工作,无论是在圭山中学当老师还是在县民委任职期间去田野调查时,但都再没有在待祝米客宴上听到过唱《阿诗玛》了。也就是说,可能二三十年前就少有人会唱传统的《阿诗玛》了。毕正文说,在小圭山村,由于有其妻子金荣芝和他一起时常教大家唱《阿诗玛》,据说,金荣芝小时候与其祖父金国富生活过,金国富把《阿诗玛》都教给了金荣芝,金荣芝婚后又把《阿诗玛》教给了丈夫毕正文。所以,小圭山村待祝米客宴时他同其他会唱的人一起去唱《阿诗玛》。唱的曲调和内容并不是最传统的《阿诗玛》,是金国富当年收集、整理《阿诗玛》后改编的文本。因为传统的《阿诗玛》曲调,全篇百分之八十是用 “库吼调”来唱的,较为悲凉。因而金国富就改编了一段体现欢乐幽默风趣的“阿诗玛祝米客”。这段“阿诗玛祝米客”是婴儿的父母与客人对唱。婴儿父母唱:“菜少,菜又不好,怠慢了客人。”客人一起应唱:“菜有这么多,又好,不能这么说。”小圭山村待祝米客宴上所唱的《阿诗玛》,可以说是《阿诗玛》传承中的重构因子。

再看“根据属相来取名”的习俗,现在不仅在待祝米客宴上很难寻取名仪式的踪迹,因而撒尼人取名习俗也悄然发生了改变。毕正文说,以前撒尼人是根据属相来取名的。比如有一家大女儿是属羊的,“羊”撒尼话为“qi³³”,古彝语为“ci²¹ni²¹”,所以大女儿的名字可能会取“ci²¹ni²¹yang²¹”(yang²¹撒尼语意为“大”)。他们现在当老爷老奶了,给孩子取名,也会根据生肖取名,但大多都取学名(汉族名字)。糯黑村的“80后”村民毕兴学说,他们自己的孩子都基本上取汉名了,没听说过用属相来取撒尼人名字的习俗。

待祝米客宴最重要的环节“取名”及其习俗都发生了改变,其活力已日渐消退。其他民族也会摆满月酒,但“待祝米客宴”是撒尼人的满月酒,凸显着撒尼人的文化因子。然而,在现代多种文化的冲击下,古老的因子发生了改变。撒尼语中“待祝米客”叫“阿呐满早”,直译为吃取名饭。现在只有名称保留了下来,但唱歌和为婴儿取彝名的习俗却褪去了。虽然在个别村寨,还有一些彝族文化爱好者在尽力地维护着古风,但从撒尼人这个大群体看,待祝米客宴唱祝福歌和取彝名的习俗基本失传,其活力也较乏力。

若把民俗事象的活力程度分为非常有活力、一般有活力、基本没有活力三个等级。撒尼人“祝米客和取名”可定格为“一般有活力”,应是恰当不过。“祝米客和取名”在书面文本中都存在,但在口传文本中没有,可见该民俗事象在撒尼人现代生活中的活力度为一般。

(二)难题盘诘论辩

《阿诗玛》难题盘诘论辩的情景,不仅反映在海热说媒时格路日明家与其舌辩,还发生在阿诗玛被抢婚的路上与阿黑追赶到热布巴拉家时与热布巴拉家赛唱情节中。这里列举2号毕福昌彝文收藏本为例:

哥哥阿黑说:“我看见对面,像一排整齐的酒坛一样的,那是什么山?”给底海热,一句说出来:“舅舅不要怕,那是底布巴拉家,②存放祖先(灵牌)的石崖。”哥哥阿黑,一句说出来:“以前三十年,是存放祖先的岩洞,以后三十年,是装偷贼的黑石崖。”[2]54-55

海热媒人本想夸耀热布巴拉家是权大势大之家,多受祖先庇佑,却被阿黑巧妙地揭露了热布巴拉家惯于偷盗的卑劣事实。

撒尼人盘诘论辩是知识与智慧的较量。云南民族大学昂自明教授认为,难题论辩与盘诘问答的习俗脱胎于撒尼人的一种文化原型,常见于仪式词。他以《丧葬经·舅家经》中的“丧家舅家盘诘”为例,结合丧葬仪式上的舅家毕摩和丧家毕摩之间的巧诘妙辩的场域,说明《阿诗玛》中的难题诘辩情节,是脱胎于撒尼人古老的盘诘问答文化原型。

[1]208-215

根据口传文本中有1/2的盘诘论辩情节复现率,可以推断此民俗在撒尼人现代生活中的活力度为一般有活力至非常有活力之间。笔者于2017年2月至小圭山村考察撒尼人习俗的传承状况,问卷中设有“在丧礼上,毕摩会问答是怎么办丧事的?(撒尼话为:阿额阿简贤)”一题项,答案有“A.会讲;B.不会讲;C.听说过,但是没有见过” 。50份问卷统计结果为:答A者30份,答B者5份,答C者15份。选择“会讲”的,也就是知道丧家舅家盘诘习俗的人占60%,并且13份25岁以下的被调查人都选择了“会讲”。由此可见,此习俗在撒尼人现代生活中的活力度还是不低。但在访谈中村民们说,现在很多毕摩在葬礼上念诵的经词都是放磁带代替,全套做完葬礼仪式的毕摩不多了。其原因:主持丧礼给毕摩的酬劳不高,三五天的丧礼又很费精神,好多毕摩就放磁带。根据丧礼庄严性被削减的现状,结合问卷的结果,难题盘诘论辩的民俗事象的活力度可定为“一般有活力”。

(三)婚礼习俗

撒尼人传统婚礼一般在女方家举行。新郎一行人(成双数)带着婚宴所需的菜、米、肉、酒等到新娘家,新娘家见新郎一行人快到时,把门抵上,不让新郎轻易进家,对歌、斗嘴尽兴后才放新郎一行进家。此时,新娘的小伙伴把准备好的锅烟子涂在新郎及伙伴脸上。撒尼人婚礼上都会杀猪,条件好的家庭还会宰牛、宰羊接待喜客。新郎家还要给新娘家准备彩礼。海热说媒一节,书面译文本中是这样说的:嫁女儿,爹爹嫁得一瓶酒,妈妈嫁得一箩饭,哥哥嫁得一头牛。爹爹、妈妈、哥哥得到的彩礼分别是一瓶酒、一箩饭、一头牛。撒尼人以舅舅为大,所以哥哥得到的彩礼最多最重。

虽然《阿诗玛》中由于婚宴基本上是在格路日明家不情愿的情况下强行办的,因而叙述较少,但从文本中还能看到有关描述:

我女儿出嫁那天,杀了九十九头猪,宰了一百二十头猪;揉了九十九盆面;蒸了九十九坛酒,蒸了一百二十坛酒;请了一百二十个客人。[2]43-44

这一段描写了阿诗玛被迫出嫁那天,杀猪、揉面、蒸酒待客的场面。

“阿诗玛被迫出嫁”是书面文本和口传文本中都有的情节,说明婚嫁礼仪在撒尼人的人生中是极其重要的。这与笔者“书面文本中复现率高的情节,同样在口传文本中复现率高,说明该情节所反映的民俗事象在生活中活力度较高”的观点不谋而合。

毕正文和普文昌曾对笔者说,过去撒尼人男方要给女方家父母、兄弟不同彩礼的习俗,现在生活好多了,彩礼都改为给现金。婚礼酒席过去只在女方家办,现在经济条件好了,有条件的家庭会在女方家办了再在男方家办。虽然彩礼的内容随时代发展有所变化,但彩礼的形式没变,在女方家办酒宴的习俗也没改变。笔者作为撒尼人,曾参加过寨黑村、青山口村、舍色村等多场婚礼,婚礼保留阻拦迎亲队伍、抹烟灰的习俗。由以上可以看出,婚礼习俗的活力度为“非常有活力”。

(四)对歌习俗

对歌是撒尼人休闲娱乐的方式之一,有以下两种类型:一类是以风物、历史、生活知识为主要内容进行角逐。《阿诗玛》中的对歌基本上是这个类型的,还兼有论辩的性质。另一类是对“该咪歌”,即情歌。“该咪歌”是男女青年互诉衷肠的桥梁,也是男女青年找对象的重要工具。

对比“对歌比赛”情节在书面文本和口传文本中的复现率,可以用“平分秋色”来形容。但现在撒尼人生活中的对歌习俗同过去相比,仅有一般的活力度。

当访谈到石林县近年来对歌活动的情况时,毕正文告诉笔者,政府一到两年间会组织一次对歌比赛,村一级单位或个人组织的对歌活动一年大概有三四次。同过去相比,唱歌的人和对歌活动的次数都相应减少了。在毕正文年轻时,也是就20世纪八九十年代,每逢农历十五都会有男女青年找对象的对歌活动。因为十五的月亮圆而亮,借着月色看得清人。各村负责带队的男女青年提前约定好地点,届时便前往采花山(约定好谈情说爱的地方都称之为采花山)或者是三台山对歌。一年中固定的男女青年对歌找对象的日期有三个:农历三月三、“若赛棵羊玛”③、农历八月十五。撒尼人至今还保留“三月三,上圭山”的习俗,所以现在参与三月三对歌活动的人也会多一些,其他两个很少有人去对歌找对象了。撒尼人男女青年到圭山上跳大三弦、对歌、谈情说爱,汉族大多也会去朝拜圭山寺,并参与撒尼人的活动。但现在很看不到小姑娘、小伙子对歌了,找对象主要通过手机、网络。

从以上被采访者口述材料来看,现在对歌活动都不及以前活跃。随着社会发展变化,休闲娱乐方式的增多,交友渠道的变宽,致使对歌活动形式和内容大都被新的方式所代替,也就是同生活的关联度不及以前,但还是有对歌活动的存在,故可以将其活力度可定格为“一般有活力。”“对歌活动”情节在口传文本的复现率一般,甚至略偏低,对歌习俗在撒尼人现实生活中的活力也是一般。

(五)“尼杜米赛当”仪式习俗

前辈学者公刘先生在收集《阿诗玛》的过程中,发现“射箭”这一情节的来源与“恩度米色达”(现大都译为“尼杜米赛当”)有关,云南民族大学昂自明教授同样认为“射箭”情节是“尼杜米赛当”的文化原型。

“米赛当”,意为祭地气。“米赛”,意为地气;“当”,即祭。撒尼人认为,万物立于地上,而地之精为气,万物得地气而生而发,离开地气,万物就要枯萎直至亡命。“尼杜”,意为娘家。“尼杜米赛当”,即祭娘家的地气。祭场由两部分组成:第一部分为灰画和神牌,第二部分为驱邪神枝阵。先做五个木牌,中间为方锥形,四面各画一人;四方各插一扁状上下尖头的不规则棱形木牌,两面各画一人形图案。与四个扁状木牌相对,用灰画四个人形画案,念完祭词后就向人形图案各射一箭。对阿黑射箭的表征意义,学界有不同的解释,唯有共同的一点是“为了摧毁热布巴拉家的神权”。但这个神不是祖先神,而是主宰家人气息健康的地气神。“尼米杜赛当”,正是《阿诗玛》中阿黑射箭的文化原型。

普文昌说,他年轻时因为担心孩子出生不健康,就随怀第一胎的妻子回娘家,请毕摩做了“尼杜米赛当”法事。普氏还说,如今医疗条件好了,受教育程度也高了,要是再做这样的法事会被别人说是封建迷信活动,所以年轻人甚至连40岁以下的大多已不知道这个习俗了。

笔者在小圭山进行调查问卷中设计了“您知道“‘尼杜米赛当’仪式吗”?这一题项,并在调查过程中对此仪式进行了考察,但仅有3人表示“知道,也见过”,有8人表示“知道,但没有见过”,有39人表示“不知道,没有听说过”。大多被调查者在问卷中均表现出不知所云的样子。从被调查者的选择和做题项后的反馈,可以推断“尼杜米赛当”仪式习俗的活力度为“接近无活力”。

三 结语

书面文本中记载了大量的撒尼人民俗事象,说明这些民俗事象很早就有之。前辈学者傅光宇先生在《〈阿诗玛〉原始成分简探》中推测,《阿诗玛》产生于西周以前的父系制阶段。我们暂且不论这一推测是否正确,但它的古老性是不用质疑。千百年后的今天,撒尼人的这些习俗在生活中活力如何?从传承的视野出发,通过与生活密切相关的口传文本比较,结合田野调查实证,在此得出以下结论:在撒尼人现代生活中,“祝米客与取名”习俗的活力度为“一般有活力”,“难题盘诘论辩”习俗的活力度为“一般有活力”,婚礼习俗的活力度为“非常有活力”,对歌习俗的活力度为“一般有活力”,“尼杜米赛当”仪式习俗的活力度为“接近无活力”。

《阿诗玛》作为国家级非物质文化遗产,以上的民俗活力度现状警示我们,《阿诗玛》文化的保护与传承已面临着一定的文化生态危机,在一定的范围内再造《阿诗玛》生存的文化生态环境,应列入地方文化工程的议事日程。

注释:

①口传文本采录均源自小圭山村,由于篇幅有限,无法全部展示。

②底布巴拉家,即“热布巴拉家”,为不同的译文。

③若赛棵羊玛:彝语音译,为农历六月二十四前后赶集市,也是年轻人对歌、谈情说爱的场域。