三次采油不同驱替方式下驱油效率研究

2020-08-08李玮龙王喜梅

李玮龙,王喜梅,孙 颖,梁 斌

(1.中国石油大港油田分公司,天津 300280;2.中国石油渤海钻探工程公司合作开发分公司,天津 300457)

石油资源对国家经济发展和人民生活水平提高具有重要作用,但是石油为非再生资源,随着勘探开发程度的加深,老油田储量采出程度的提高,剩余油难以继续采出,因此提高油气采收率成为整个石油工业普遍关心的问题。三次采油技术是近些年来发展起来的高新技术,对提高原油采收率、稳定老油田原油产量起到重要作用。三次采油采用物理-化学方法,改变流体性质、相态和改变气-液、液-液、液-固相间界面作用,扩大注入物的波及范围以提高驱油效率,再一次大幅度提高采收率。储层微观孔隙结构特征控制和影响着流体的渗流特征、流动分布和驱油效率[1],对岩心微观孔隙结构特性、渗流特征的研究,为三次采油技术的合理应用提供理论依据。

目前对三次采油驱油效率的研究,主要基于岩心实验,应用扫描电镜、常规压汞、核磁共振、恒速压汞等方法研究储层微观孔隙结构特征[2-4],其中扫描电镜主要分析储层的矿物类型、形态和孔隙结构[5],常规压汞技术[8]可以研究储层微观孔隙结构,获取孔喉分选、大小、渗流能力及连通性的参数,核磁共振技术能够得到岩心微观的流体参数[6-8],恒速压汞技术[9]可以较为准确地描述和表征微观孔隙结构,进而获得岩心内部喉道、孔隙及孔喉半径比的发育特征。本文基于三次采油实验区块钻井取心资料,通过实验改变驱替介质分析驱油效率的差异性,应用驱油微观模拟实验技术更深入地研究储层流体运动的微观机理,揭示不同驱替介质的驱油效果。

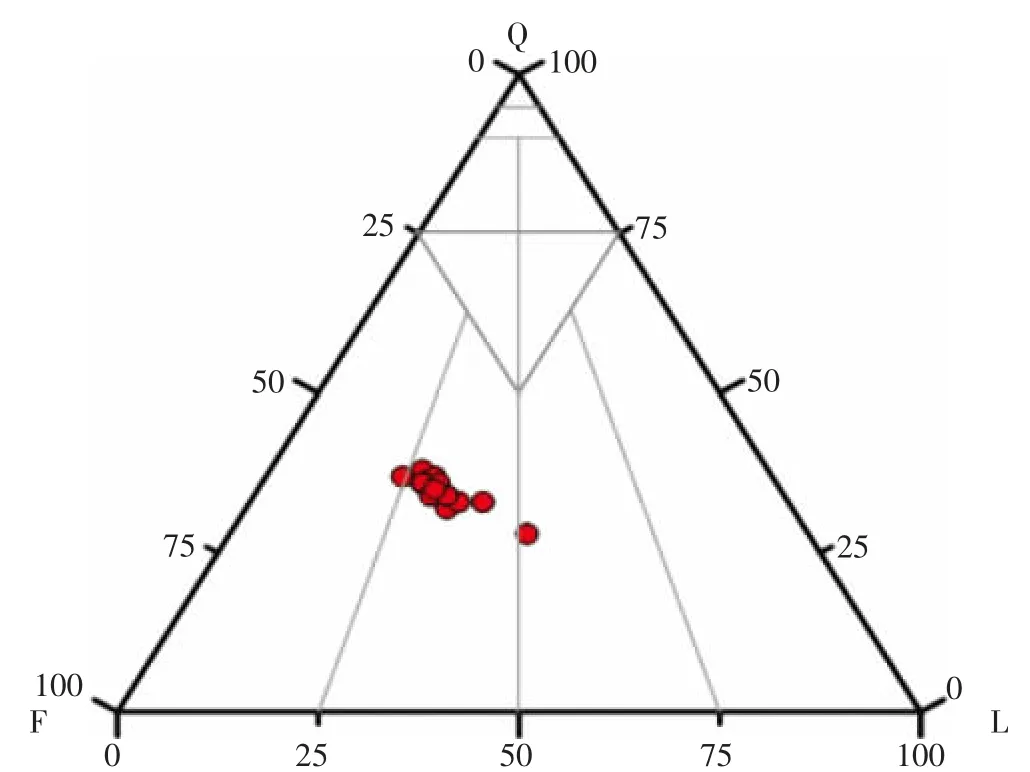

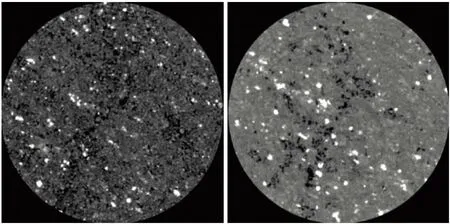

图1 取心井明II-9 油组砂岩分类图

港西油田明化镇组为曲流河沉积,主力砂岩储层为点坝沉积,因埋藏较浅,岩心为胶结疏松、高孔高渗砂岩。取心井A 井位于港西油田中心腹地,通过对该井取心,深入开展储层各项属性及驱油实验性分析,指导整个区块三次采油开发方案的设计、实施。下面研究主要针对明II-9 小层进行实验研究分析。

1 岩石矿物学及常规物性特征

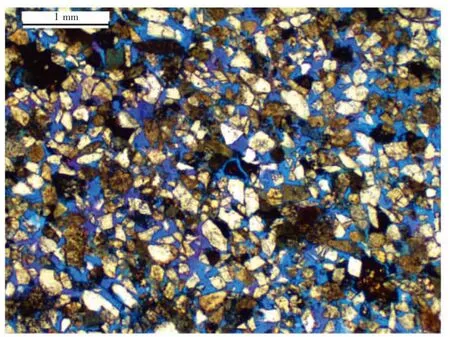

应用X 射线衍射仪,对岩石粉末状晶体进行检测,根据各种矿物对X 射线的不同衍射角度和强度,判断和计算所含矿物的种类以及含量。明Ⅱ-9 小层岩性主要为岩屑长石砂岩和少量长石岩屑砂岩(见图1)。通过铸体薄片显微镜下观察碎屑粒级主要为细砂,中砂、极细砂次之,岩石碎屑颗粒整体分选性较好,碎屑粒级以细砂为主,碎屑颗粒分布均匀,颗粒磨圆多呈次圆状-次棱角状,颗粒间接触关系为点接触。孔隙发育较好,分布均匀,连通性较好。胶结作用主要表现均为泥质胶结及黄铁矿胶结,泥质胶结作用主要表现为自生黏土矿物胶结作用(见图2)。由于压实作用,降低了岩石的孔隙度,从而孔隙喉道变得狭小,从而导致孔隙连通较差,对储层孔隙度、渗透率有一定的影响。

常规物性分析使用美国岩心公司生产的孔隙度、渗透率自动测定仪、蒸馏抽提法对岩心进行测定。平均孔隙度分布范围为32.0 %~35.0 %;平均渗透率分布范围为389.2×10-3μm2~865.3×10-3μm2,为高孔高渗储层,油层以中水洗为主,局部弱水洗,含油饱和度为18.4 %~23.7 %。

图2 明II-9 小层铸体薄片图版

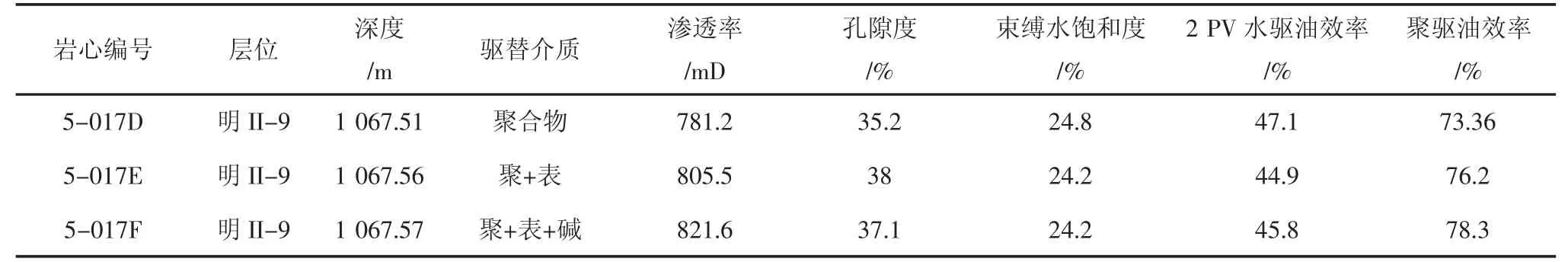

表1 聚合物溶液驱油实验结果

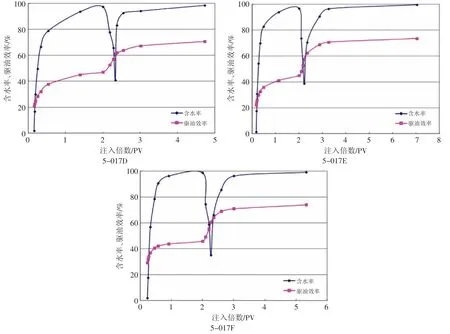

图3 聚合物溶液驱油效率图

2 不同驱替介质驱油效率实验

2.1 基于岩心的驱油实验

编号为5-017D、5-017E、5-017F 的岩心样品,分别采用聚合物溶液、聚合物+表面活性剂溶液(二元体系)、聚合物+表面活性剂+碱溶液(三元体系)进行提高驱油效率实验(见表1)。首先饱和岩心、造束缚水,接着水驱2 PV,再换聚合物驱1 PV,后续水驱阶段记录1 PV、2 PV、5 PV、10 PV、20 PV、30 PV、40 PV 及50 PV 的数据,注入速度保持在0.5 mL/min,观察含水率是否达到98 %,变化是否稳定。

通过公式:ηpv=×100%计算驱油效率,式中:ηpv-某一注入倍数下的驱油效率;Vpv-某一注入倍数下驱出的油量,cm3;V-岩心中的总饱和油量,cm3。

配制聚合物溶液,对岩心进行驱油实验,从实验结果分析(见表1、图3),对于聚合物溶液来说,水驱2 PV时,岩心的水驱程度是47.1 %,注入1 PV 聚合物溶液之后,提高驱油效率是26.3 %,表明聚合物溶液有较好的提高采收率的能力。对于聚表二元介质来说,水驱2 PV 时,岩心的水驱程度是44.9 %,注入1 PV 聚表二元介质溶液之后,提高驱油效率为31.3 %,表明聚合物溶液有较好的提高采收率的能力。对于三元体系驱替介质来说,三元体系提高驱油效率为32.5 %左右,三元体系提高驱油效果的能力明显强于单一的聚合物溶液。从驱油效率对比,三元体系最优,二元体系次之,单一聚合物介质最低。

图4 5-017E 岩心二元驱面孔率切片对比图

图5 5-017E 岩心二元驱前后面孔率变化图

实验证实聚合物驱油的主要机理为扩大波及面积,同时也提高了吸油效率。聚表二元驱介质中加入表面活性剂,提高了聚合物扩大波及面积和吸油效率的协同作用,聚表碱三元驱替介质中加入了碱,进一步强化了聚合物和表面活性剂的作用,使得驱油效果由聚合物驱-二元驱体系-三元驱体系逐渐变优。

二元试剂驱油值含水98 %后,二元试剂进入岩心孔喉,具有一定的堵塞作用。从驱替前后岩心CT 扫描切片(见图4)上看[10-12],驱替后岩心微观孔隙明显减少,尤其中小孔被堵塞明显。从驱替方向上看(见图5),岩心面孔率趋于降低,岩心前段较后段降低效果更明显,整体平均面孔率从25.3 %减小至7.2 %。即:化学试剂进入岩心对优势渗流通道具有一定的堵塞作用,从而改变驱替介质改变流动路径,扩大波及范围,驱油效果得到显著改善。

2.2 基于微观刻蚀仿真玻璃模型驱油实验

为了避免不同岩心物性的差异给驱油实验造成的误差,通过应用微观刻蚀仿真技术,对天然岩心切片进行铸体薄片和电镜扫描分析,依据孔隙结构特征制作微观仿真玻璃模型,使其具有和岩心切片相似的孔隙特征,如此仿制多块孔隙、物性相同的模型,从而实现不同驱油介质在完全相同的岩心特征下的驱油实验效果对比。

基于微观刻蚀仿真玻璃模型建立了三套驱油实验方案,方案一、方案二和方案三在水驱1 PV 后,分别进行1 PV 的聚合物驱、二元(聚合物+表面活性剂)驱和三元(聚合物+表面活性剂+碱)驱,然后再进行8 PV 的水驱,对驱油效果进行对比分析。

化学驱油较大程度的提高了携带出孔喉中残余油的能力,对黏附在孔隙边上的油膜、油滴具有清洗作用。从三套实验方案驱油效果(见图6)对比看,方案三对岩心剩余油的驱替效率最好,驱油效率为38.8 %,驱替范围最大,方案二次之,驱油效率为30.3 %,方案一驱油效率仅21.4 %。因此,化学驱替介质的改变对驱油效率具有明显的影响,从聚合物驱向二元(聚合物+表面活性剂)驱,再向三元(聚合物+表面活性剂+碱)驱,驱油效果是逐渐变优的。

3 结论与认识

(1)从驱替前后对比来看,聚合物试剂进入孔隙,对优势渗流路径具有一定的堵塞作用,从而扩大驱替介质的波及范围,盘活储层中受非均质性影响形成的残余油区,从而更大程度提高油气的采收率。

(2)应用多种技术及实验方法,分别对聚合物、聚表二元体系及聚表碱三元体系的驱油效果进行对比分析,证实聚合物、二元体系、三元体系的驱油效果依次变优,驱油波及面积也逐渐增大。

图6 微观刻蚀仿真驱油实验方案效果图