基于Midas-GTS的某滑坡治理稳定性分析评价

2020-08-01徐晶鑫

徐晶鑫,孙 勇

(贵州大学 喀斯特重点实验室,贵阳 550025 )

1 工程概况

该滑坡位于贵州省贵阳市开阳县某工业园区,由于建设场地平整,在场地内形成了较大规模的切方边坡和填方边坡。受持续强降雨影响,场地切方边坡、填方区出现较大的变形。滑坡变形迹象表明,滑坡处于蠕动阶段,如再出现持续性强降雨,发生破坏性下滑的可能性极大。为保证园区生产机械设备及工作人员生命财产安全,需及时对边坡进行防灾治理。

1.1 气 候

该区域属亚热带湿润季风气候区,多年平均气温12.8℃,多年平均降雨量1 199.8 mm,最大日降水量160 mm(1995年6月24日),多集中在5-9月份,占全年降水量的75%。

1.2 地层岩性

根据工程地质调查与测绘,勘查区内出露地层由新至老分述如下:

第四系地层素填土:杂色,成分复杂,主要由粉质黏土、泥岩、砂岩块石构成。粉质黏土紫红色、褐色,可塑~硬塑,含量约占45%;泥岩、粉砂岩块石、碎石,粒径5~20 cm不等,局部块径大于0.5 m,含量约占55%。素填土总体结构松散,孔隙度大,透水性强,厚度不均,一般厚约3~15 m。

震旦系上统灯影组(Zbdn):浅灰色、灰色厚层至块状细晶白云岩、碎屑白云岩,具条带状、蠕虫状结构,晶孔发育。分布于西面陡崖一线,厚度284.9 m。

震旦系上统洋水组(Zby):灰色块状磷块岩,顶部时有白色硅质岩,为磷矿层,厚0~30 m。

震旦系下统马路坪群(Zaml):紫红色、灰黄色、灰绿色粉砂质泥岩、页岩、砂岩夹冰碛砾岩等,厚度大于111 m。

1.3 地质构造与地震

该区域位于扬子陆块上扬子地块黔北隆起区凤岗南北向隔槽式褶皱变形区,构造样式以宽缓背斜与紧闭向斜组合构成的隔槽式褶皱为主,具典型的侏罗山式褶皱组合。受区域构造影响,场地总体位于北东向洋水背斜北部倾伏端附近,位于背斜东翼。

根据国家质量技术监督局颁布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),勘查区地震动峰值加速度为0.05 g,地震动反应谱周期为0.35 s,相应地震基本烈度为Ⅵ度,区域地壳稳定性较好。

1.4 水文地质条件

根据区内出露的地层岩性,含水介质特征及地下水动力条件,区内地下水类型可划分为碳酸盐岩裂隙溶洞水、基岩裂隙水、松散岩类孔隙水3类。勘察结果表明,该边坡受地下水影响较小。

2 有限元模拟及稳定性分析

2.1 分析断面及材料参数的选取

边坡前缘采用挡土墙+锚索抗滑桩板墙支护(实施于2015年9月至2016年6月),挡土墙分布于南北两侧,抗滑桩分布于滑体中部。在持续降雨的影响下,边坡出现不同程度的变形,其中坡体中部变形最为严重,出现了南北贯通的裂缝。结合最不利原则,选取坡体中部断面作为分析断面,断面位置见图1。

图1 分析断面

根据《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T 32864-2016)[1],结合岩土特性及室内试验,各岩土层及支挡结构参数取值见表1。

表1 材料参数表

2.2 有限元模型的建立

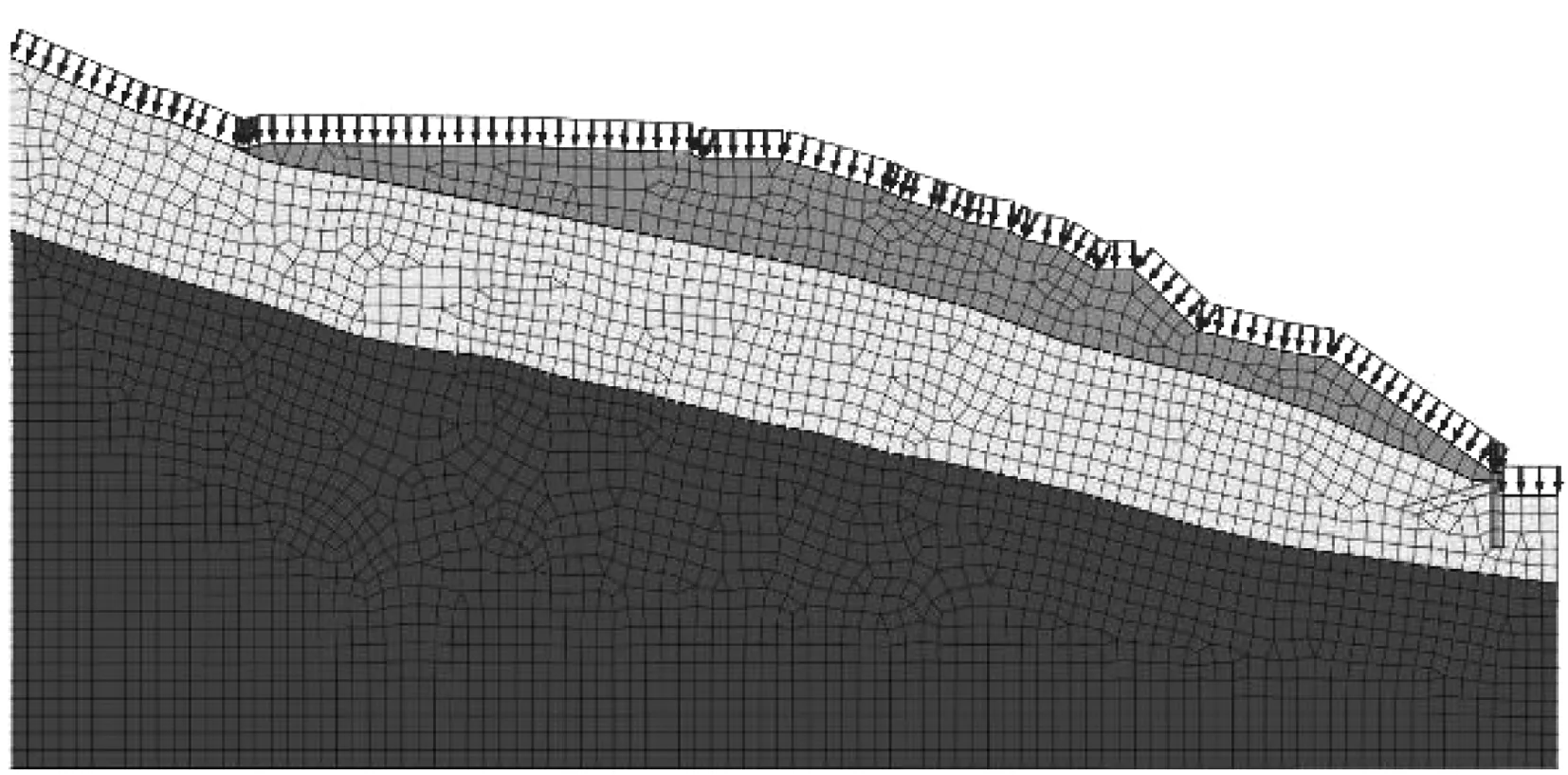

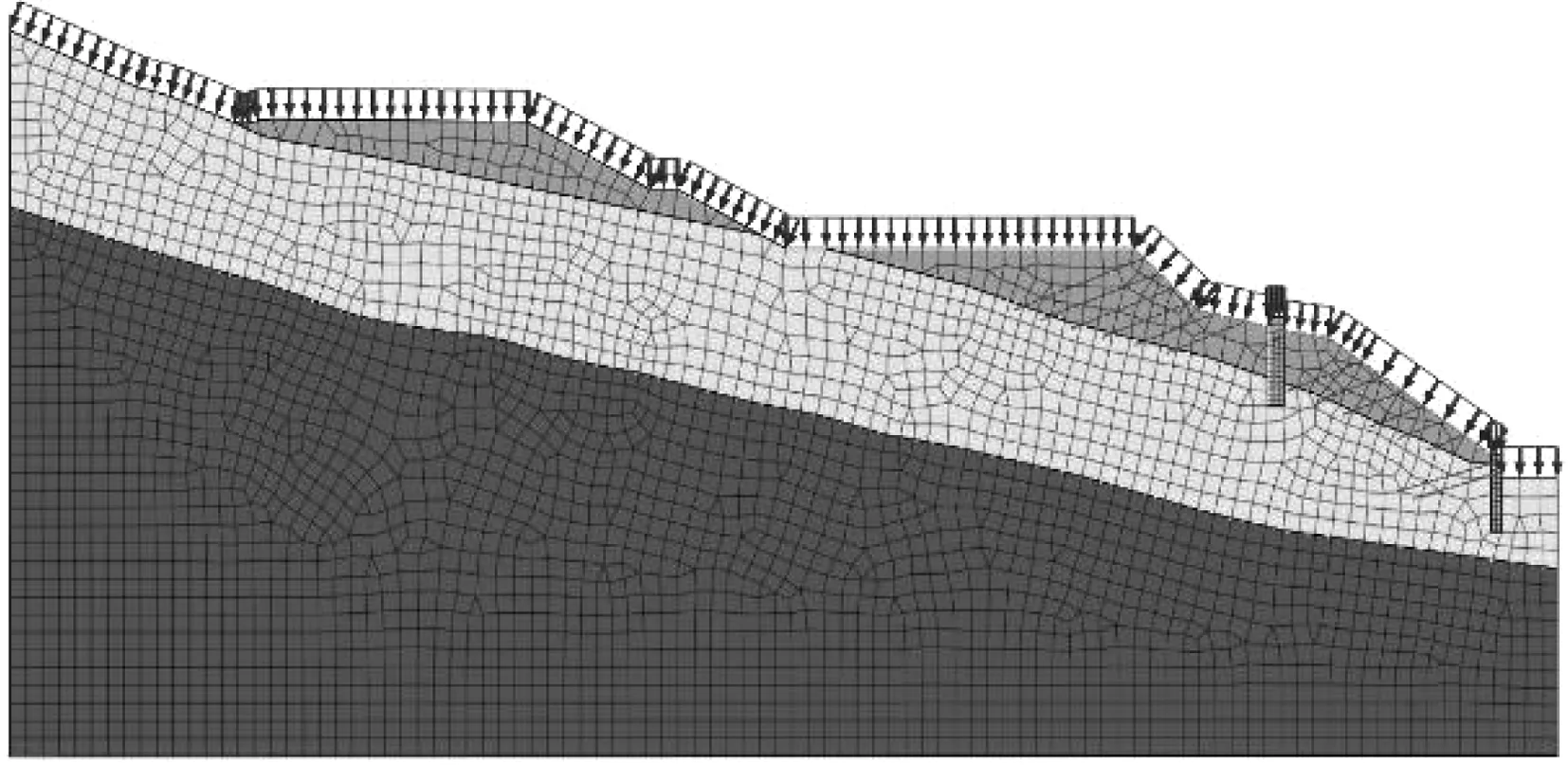

由于滑坡中部一线滑体厚度大,在保证治理方案有效性的前提下,综合考虑施工难度及施工成本,决定采取削方减载及放坡+抗滑桩+锚杆框+喷混护坡综合治理。根据实际工程情况分别对治理前后的边坡进行二维有限元建模,模型岩土体采用摩尔-库伦本构,抗滑桩、锚杆及喷射混凝土采用弹性本构,土层自上而下分别为粉质黏土、强风化泥岩、中风化泥岩,坡面降雨采用曲面流量定义,具体单元划分见图2和图3。

图2 治理前滑坡模型

图3 治理后滑坡模型

2.3 计算工况

为更好地分析坡体的稳定性,同时验证滑坡治理方案的可行性,本次模型计算共分为以下3个工况,即工况一:治理前;工况二:暴雨+治理前;工况三:暴雨+治理后。

2.4 结果分析

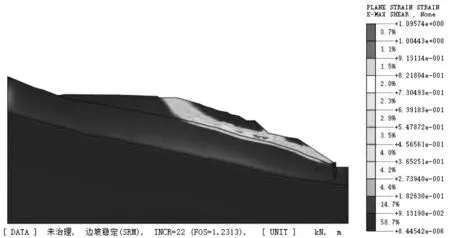

工况一的稳定安全系数计算结果为1.23,小于《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)要求的 1.35[2],此时边坡处于欠稳定状态。从图4可以看出,坡体沿土石分界面出现贯通塑性区,说明潜在滑动面位于该区域。

图4 工况一计算结果图

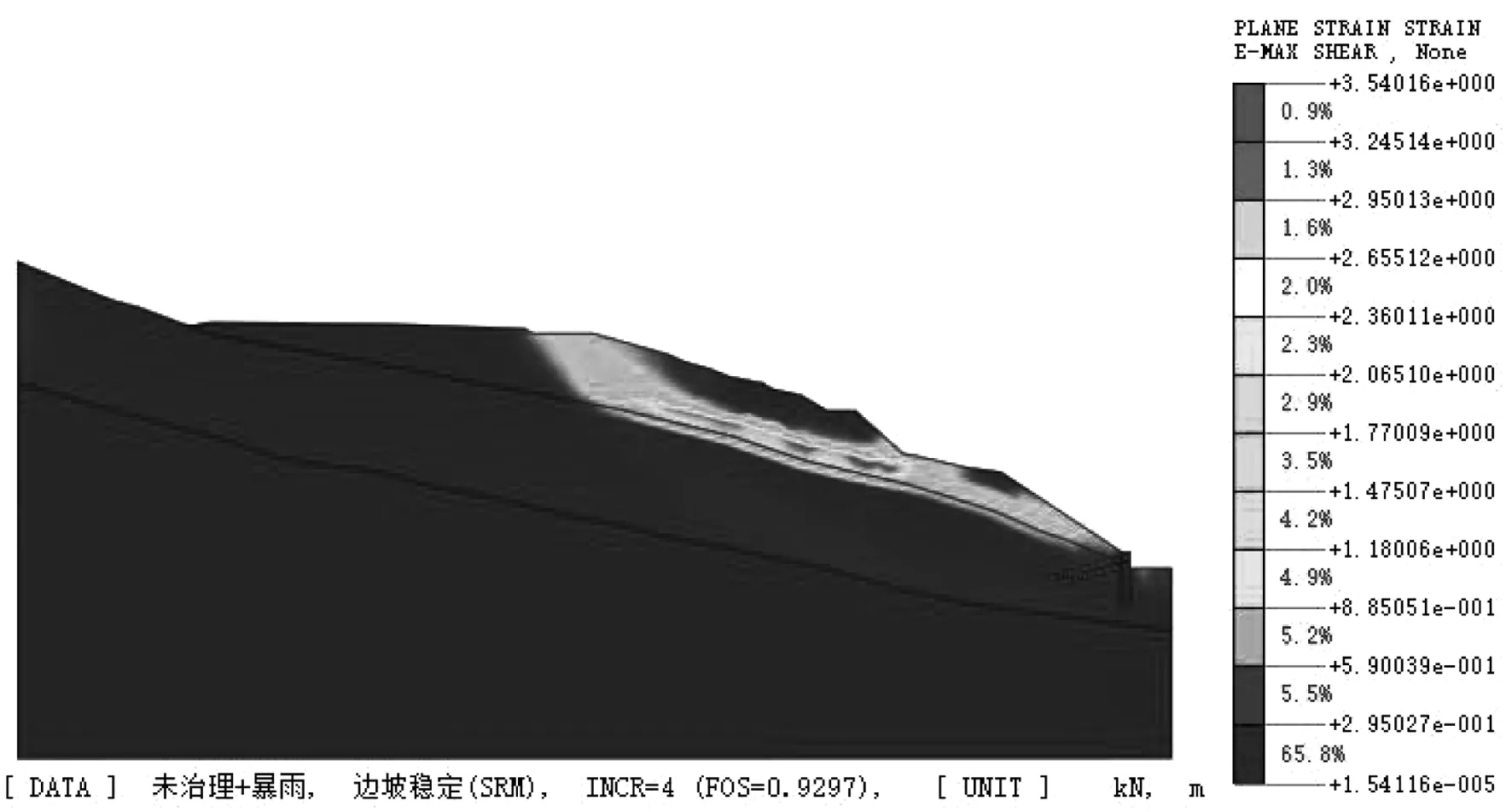

工况二计算得到的稳定安全系数为0.93,小于《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)要求的 1.35[2],此时边坡处于不稳定状态,极有可能发生滑坡。对比工况一,坡体的稳定安全系数有着明显的下降。从图5可以看出,贯通区剪应力增大,说明降雨对该坡体的稳定性有着很大的影响。

从图6可以看出,通过对坡体进行削坡减荷和抗滑桩+锚杆+喷混护坡的治理措施,治理后的坡体在降雨条件下计算得到的稳定安全系数为2.4,大于《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)要求的1.35[2],此时边坡处于稳定状态。对比图4和图5,坡体土石分界处的贯通塑性区得到很好的控制,应力集中区出现在下部岩层分界处,但未有贯通区出现。

图5 工况二计算结果图

图6 工况三计算结果图

3 结 论

本文利用Midas-GTS 岩土分析软件对开阳县某滑坡治理工程进行了二维边坡有限元模拟,并对治理前后坡体的稳定性进行了分析及计算,主要分析3种工况下滑坡的稳定性,结论如下:

1) 通过模型分析表明,坡体潜在滑动面位于土石分界处,为由断面中部延伸至前端的贯通滑动面。

2) 计算结果表明,该边坡稳定性受降雨影响较大,需及时治理;否则遇到暴雨天气,极有可能发生滑坡。

3) 本次治理中采取的削方减载及放坡+抗滑桩+锚杆+喷混护坡的治理方案能有效控制坡体滑动面的形成,在很大程度上提高了坡体的稳定性,治理方案有效可行。