基于关联规则和因子分析的国医大师班秀文治疗带下病用药规律分析*

2020-08-01刘秋霞郑景辉

刘秋霞,郑景辉,戴 铭**

(1. 广西中医药大学广西中医基础研究重点实验室 南宁 530200;2. 广西中医药大学附属瑞康医院 南宁 530200)

班秀文教授是我国当代著名的中医学家、首届国医大师,擅用经方化裁和自制新方治疗妇科疾病。班秀文教授在辨证论治带下病方面经验丰富,效果卓著,值得我们深入挖掘整理研究。在对名老中医用药规律的研究领域,以数学方法为研究基础的数据挖掘技术发挥着重要作用。借助于数据挖掘技术对名老中医用药配伍规律进行分析,可以明析其中暗含的经验与规律,实现对名医用药经验的有效总结与传承[1]。本研究收集整理班秀文教授治疗带下病病案,对病案进行文本转化,构建处方数据库,采用数据挖掘技术与传统医案相结合的方法分析班秀文教授治疗带下病的用药经验。

1 资料与方法

1.1 资料来源

全部医案资料来源于班秀文病案手稿,共收集1973-1993 年班秀文教授治疗带下病的病案117 例。其中,60 例就诊1 次,19 例就诊2 次,18 例就诊3 次,9例就诊4 次,5 例就诊5 次,2 例就诊6 次,就诊7 次、8次、14次和32次者各1例。共289诊次,处方298首。

1.2 纳入及排除标准

选择所有诊断为带下或第一诊断为带下的临床医案,症状、药物、剂量信息完备者。剔除资料不完整的病案及处方。

1.3 数据预处理

医案的证型分类主要遵循班秀文病案手稿中的诊断或辨证。医案处方中出现的药物名称参照《中药学》(中国中医药出版社,2002年版)和《广西特色中草药资源选编》(科学出版社,2011年版)进行规范化,并按照《中药学》和《本草纲目拾遗》(中国中医药出版社,2007年版)进行药物分类和合并。

1.4 数据库建立

应用Excel 2010 软件录入数据,建立班秀文教授治疗带下病用药数据库。

1.5 数据分析

应用Excel 2010软件计算药物和药类的使用频数和频次。运用IBM SPSS Modeler 14.1软件对数据进行频次计算和关联分析。本研究关联规则分析采用Apriori 算法,对药物进行2 项关联和3 项关联分析,前项支持度阈值设定为≥0.1,置信度阈值设定为≥0.8。使用CytoScape3.6.1 绘制关联药物的共现关系图。运用SPSS Statistics21 进行因子分析,运用主成分分析,采用最大方差法进行因子矩阵旋转。

2 结果

2.1 用药情况

本研究共收集班秀文治疗带下病病案117 个,诊次289次,处方298首,涉及使用药物188味,药物使用总频次为2765次,平均频次为14.71次(平均次数=药物总频次/药物总数)。

2.2 药物分析

药物使用频次排在前5 位的依次是白芍(165 次,55.37%)、甘 草(148 次,49.66%)、白 术(138 次,46.31%)、茯苓(117 次,39.26%)、土茯苓(115 次,38.59%),使用频率均在38%以上;其次是山药、党参、当归、鸡血藤、苍术、黄柏、川芎,使用频率均在20%以上。具体见表1。在117 个病例中,病例数量排名前3位的证型为脾虚证(27 例,50 首方)、湿热证(19 例,81首方)和湿瘀证(18 例,43 首方),3 种证型的高频药物见表2。

表1 班秀文治疗带下病频率>20%的药物频次统计表

2.3 药类分析

将188 味药物按功效进行分类,共分成39 类。统计结果显示,药类使用频次排前5 位的依次为补气药(274 次,91.95%)、补血药(201 次,67.45%)、利水消肿药(189 次,63.42%)、活血调经药(154 次,51.86%)和清热解毒药(125 次,41.95%)。以上5 类药物中频次排名前5位的药物分别是:补气药,甘草(148次)、白术(138 次)、山药(102 次)、党参(100 次)、炙草(38 次);补血药,白芍(165次)、当归(89次)、熟地黄(22次)、首乌(16 次)、阿胶(2 次);利水消肿药,茯苓(117 次)、薏苡仁(58 次)、泽泻(52 次)、猪苓(3 次)、茯苓皮(2 次);活血调经药,鸡血藤(82 次)、益母草(52 次)、丹参(40次)、牛膝(40 次)、桃仁(10 次);清热解毒药,土茯苓(115 次)、忍冬藤(25 次)、连翘(13 次)、败酱草(2 次)、蒲公英(1次)。出现频率超过30%的药类见表3。

表2 脾虚证、湿热证和湿瘀证的高频药物频次统计表

表3 班秀文治疗带下病频率>30%的药类频次统计表

2.4 组方规律分析

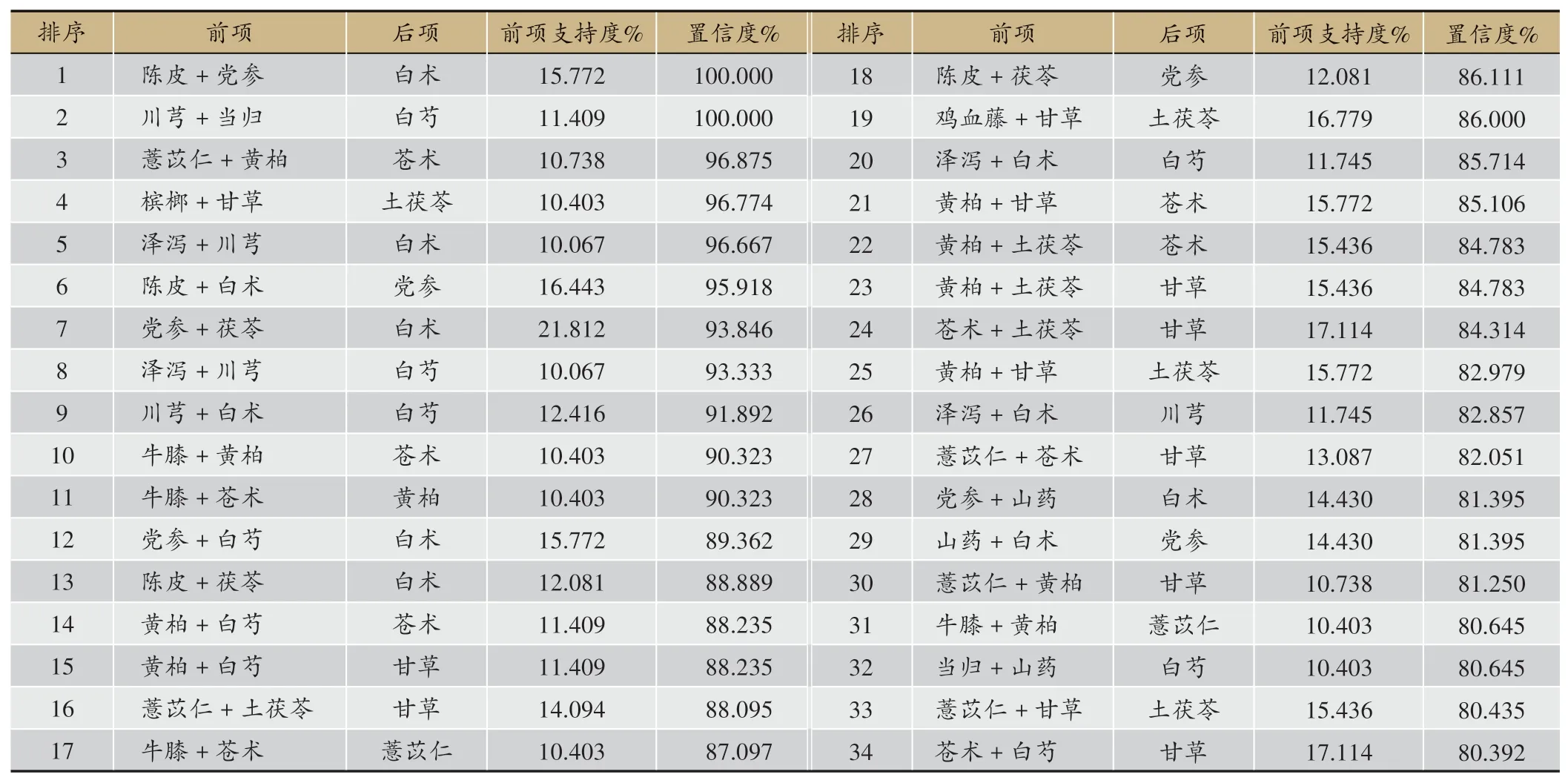

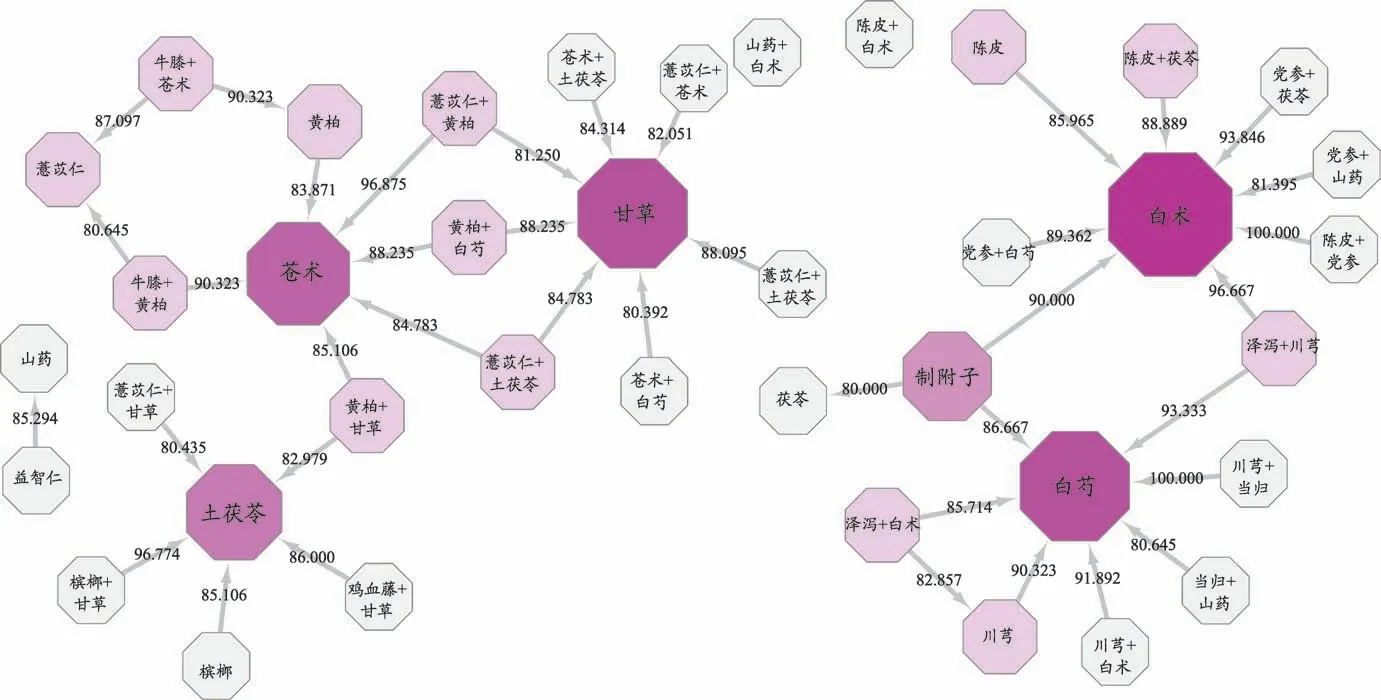

关联分析又称关联挖掘,是数据挖掘中常用的一种数据分析方法,从大量数据中发现项集之间有趣的关联和相关联系[2]。本研究采用Apriori 算法对298 首处方进行关联分析,符合最小支持度和最小置信度的2 联规则11 条、3 联规则34 条。排名前5 位的药对依次为制附子+党参、川芎+白芍、制附子+白术、制附子+白芍、陈皮+白术;排名前5 位的3 联药物组合依次为陈皮+党参+白术、川芎+当归+白芍、薏苡仁+ 黄柏+ 苍术、槟榔+ 甘草+ 土茯苓、泽泻+ 川芎+白术。具体见表4-6。使用CytoScape3.6.1 软件对关联表中的药物及药物组合进行共现关系分析,绘制药物共现关系分析图,在药物共现关系中白术、甘草、白芍、党参、苍术、土茯苓、制附子的中介中心度较高,中介中心度数值越大,此药物越是位于其他药物联系的中间,而越是位于其他药物联系的中间,重要性越大[3]。具体见图1。

(1.节点代表药物2项关联和3项关联的前项与后项;2.连线起点的节点为前项,箭头所指的节点为后项,箭头上的数据大小代表后项置信度(%)的大小;3.节点颜色由深至浅代表药物或药对中介中心度的由高至低。)

2.5 因子分析

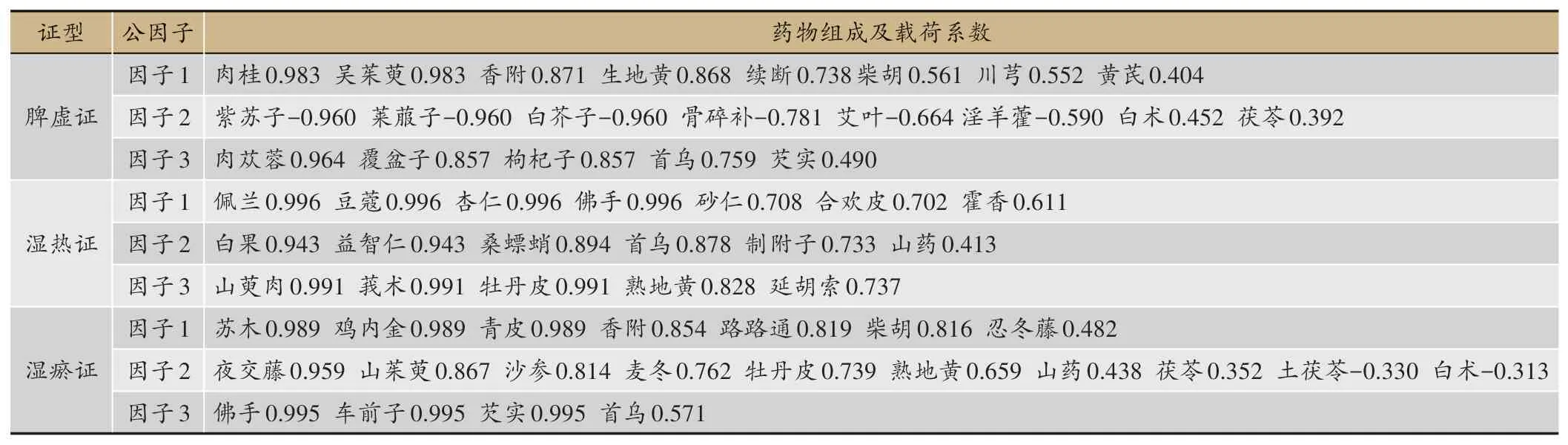

对脾虚证、湿热证和湿瘀证的药物进行因子分析。因子分析的基本思想是通过对变量相关系数矩阵内部结构的研究,找出能够控制所有变量的少数几个潜在随机变量(即公因子)去描述多个显在随机变量之间的相关关系[4]。本研究采用主成分分析,抽取标准为特征值大于1,采用最大方差法进行因子矩阵旋转,脾虚证共提取出27 个公因子,累计方差贡献率为92.552%;湿热证30 个,累计方差贡献率为89.089%;湿瘀证25 个,累计方差贡献率为92.932%。将各药物分别归入其贡献值最大的公因子,脾虚证、湿热证、湿瘀证前3项公因子信息表见表6。

表4 药物2项关联表

对3 种证型排名前3 位的公因子进行分析,脾虚证因子1中肉桂、吴茱萸、续断补肾助阳、温经散寒,香附、柴胡、川芎疏肝理气活血,生地黄补肾养阴,黄芪健脾补中,体现了带下病以温肾健脾为宗,治带不忘瘀的治疗思路;因子2 中紫苏子、莱菔子、白芥子理气化痰,骨碎补、淫羊藿补肾壮阳,白术、茯苓健脾除湿,艾叶温经调经,体现了温肾健脾,升阳除湿的治疗思路;因子3中肉苁蓉补肾助阳,覆盆子、芡实益肾固精,枸杞子、何首乌补肾益精,体现了久带正虚,宜扶正固涩的治疗思路。湿热证因子1 中佩兰、豆蔻、砂仁、霍香化湿行气,杏仁、佛手、合欢皮疏肝理气解郁,“若单用升举脾气之品而不解肝郁,脾土被肝木所克制,补脾升提可谓事半功倍”[5],此处正体现了疏肝升阳,气行则水行的治疗思路。因子2 中白果、益智仁、桑螵蛸、首乌补肾固精止带,制附子补火助阳,山药健脾补肾涩精,体现了湿热带下不仅要健脾止带,更要温养肾气以固根基,同时起到温化水湿,从阳化阴作用的治疗思路。因子3中莪术、延胡索、牡丹皮行气活血祛瘀,山萸肉补益肝肾、收敛固涩,熟地黄补血养阴,填精益髓,体现了攻补兼施的治疗思路。湿瘀证因子1中苏木、路路通、忍冬藤祛瘀通经活络,青皮、香附、柴胡疏肝理气解郁,鸡内金健脾涩精,体现了瘀阻经脉致津液不布反陷为湿者,治宜活血化瘀行气的思路。因子2 中夜交藤、牡丹皮活血祛瘀通络,山茱萸、山药补脾益肾涩精,沙参、麦冬、熟地黄养阴生津,茯苓、土茯苓、白术健脾祛湿,体现了久带宜扶正的治疗思路。因子3中佛手、车前子理气化痰祛湿,芡实、首乌,益肾固精、健脾除湿,体现了治带以温肾健脾为宗,以祛湿为先的治疗思路。

表5 药物3项关联表

图1 药物共现关系分析图

表6 脾虚证、湿热证、湿瘀证前3项公因子信息表

3 讨论

带下病有广义和狭义的不同。“带下”一语首见于《内经》,为带脉以下部位之意。“带下病”一词最早见于《神农本草经》,其中“带下十二疾”为泛指妇科疾病。《金匮要略》明确定义妇人之病皆名“带下”,计“三十六病”,即广义带下。《诸病源候论》中,带下的概念缩小至“血与白沃(秽液)兼带而下”为主症的妇科疾病,即后世的狭义带下病[6]。本研究主要讨论狭义的带下病。

3.1 祛湿为先,健脾以除湿

班秀文教授认为带下病,病因虽多,但以湿为主,治法当以祛湿为先。湿邪重浊黏腻,祛湿之法,以健脾升阳除湿为主[7]。分析本研究中收集的298个方剂,用药频率>20%的12种药物,以性味甘平或甘温的药物为主(8 种),归经以脾经为最多(8 种),肝经次之(6种)。具有健脾或补脾功效的药物共7 种,其中甘草、山药、党参、白术为补气药,均能益气健脾;茯苓属利水消肿药、苍术为化湿药、土茯苓是清热解毒药,但3者都有健脾除湿之功。甘草、白术、茯苓、党参为四君子汤的组成药物,甘草、白术、山药、党参、苍术则为完带汤的主要组成药物。

本研究中病例数量排名前3 位的证型为脾虚证、湿热证和湿瘀证,病机虽各有不同,但均与脾不运化水湿密切相关。脾虚证的高频药物中,甘草、白术、党参、茯苓、陈皮为异功散的组成药物,功能益气补中,理气健脾;甘草、白术、党参、陈皮、山药、白芍、苍术则是完带汤的主要组成药物,功能补脾疏肝,化湿止带。湿热证和湿瘀证也常常使用白术、山药益气健脾,土茯苓、苍术、薏苡仁健脾除湿。从药物共现关系图(图1)和药物3 项关联表(表5)中也可以看出白术、党参、陈皮、茯苓、山药、白芍之间关联性较强,属于班秀文教授常用的药物组合。可见,班秀文治疗带下,常以益气健脾,升阳除湿为先。

3.2 经带并治,治带不忘瘀

《傅青主女科》提出“盖带脉通于任、督,任、督病而带脉始病”,“黄带乃任脉之湿热也。”赤白带为“肝经之郁火内炽,下克脾土,脾土不能运化,致湿热之气蕴于带脉之间;而肝不藏血,亦渗于带脉之内”,“血与湿不能两分”[8]。带病与经病关系密切,班秀文教授认为湿邪易阻遏气机,导致经脉不利,冲任功能失常。“从病理形成的过程看,湿邪是源头,痰浊是过渡,痰瘀是结局”[9],治疗时要分清带病、经病的孰轻孰重,特别是治疗湿浊带下严重,以及“辨治带下病湿热下注及热毒蕴结证时,兼顾热瘀有形郁结的特点”[10],灵活采用治带及经或经带并治的治法。本研究中有67.45%的方剂使用了补血药(补血药以养血兼具活血调经之功的白芍和当归为主),51.68%的方剂使用了活血调经药。在高频药物表中补血药白芍(频次165,频率55.37%)的使用频次高居榜首,当归排名第8(频次89,频率29.87),活血调经药鸡血藤排名第9(频次82,频 率27.52%)、川 芎 排 名12(频 次62,频 率20.81%)。湿瘀证的10个高频药物中白芍使用频率最高(65.12%),高频药物中的白芍、川芎、白术、泽泻、当归为当归芍药散的主要组成药物;甘草、土茯苓、川芎、丹参、泽泻、白术、当归则构成了养血化瘀消癥汤的主要组成药物。养血化瘀消癥汤方是班秀文教授经验方,以理气活血养血为主,辅以健脾利湿之品,行祛湿除瘀之功,攻补兼施,标本同治。现代研究表明,该方可用于湿瘀型卵巢囊肿、子宫肌瘤、慢性炎性包块、痛经等妇科疾病的治疗[11]。脾虚证亦常用当归、白芍,健脾祛湿兼调经;湿热证则常用白芍、鸡血藤、牛膝,清热除湿兼调经。可见,班秀文治疗带下,注重配伍养血活血调经的药物,起到经带并治的作用。

3.3 从肾治带,治水即治湿

“肾主水,脾主湿,水湿同源,治湿必治水,治水即可以治湿。”[12]肾为水火之脏,肾阳虚则脾阳虚,肾既不蒸腾,脾又不运化,以至带脉失约,冲任不固,水谷津液不能升清输布,反而下陷,形成湿浊停滞胞宫,故带下绵绵不断[13]。而脾虚带下日久,水湿不化,不能化生水谷精微,肾失所养亦可致脾肾两虚。因此,班秀文教授认为治疗带下病,温化之法应以温肾健脾为宗。从药物2项关联表(表4)中,可以看出班秀文常用制附子配伍党参、白术或茯苓以补火助阳、温肾健脾,用益智仁配伍山药以暖肾温脾。从药物共现关系分析图(图1)中,可看出制附子与党参、白术、茯苓、白芍的关联较强,这5 味药是附子汤的组成药物。从因子分析中也可看到,班秀文治疗脾虚证,常用淫羊藿、肉苁蓉配伍白术、茯苓温肾助脾阳;治疗湿热证时,土茯苓和组成四妙散的黄柏、苍术、牛膝、薏苡仁等为常用药物(见表2),但在湿热证排名前3 位的公因子中,却有用益智仁、制附子温养肾气,从阳化阴,温化水湿的治疗思路。由此可见,班秀文从肾治带,并不仅仅局限于脾虚、肾虚证,湿热带下日久,除以清热除湿为正治之法外,也通过温养肾气来助脾运化水湿。

3.4 久带扶正,益气补精血

带下病常因脾气之虚、肝气之郁、湿气之侵、热气之逼所致,出现白带、青带、黄带、黑带、赤带之不同,因此治疗上除祛湿为先之外,也有补脾、温肾、泻肝、清热之侧重。“然而带脉之伤……虽无疼痛之苦,而有暗耗之害,则气不能化经水,而反变为带病矣”[7],可见,带下日久绵绵不绝则津液暗耗,导致元气亏虚阴精亏损。本研究中,班秀文治疗带下病以补气药和补血药为最多;高频药物中甘草、白术、山药、党参为补气药,白芍、当归为补血药,鸡血藤虽为活血调经药,但班秀文从壮族百姓对鸡血藤的使用经验中总结出鸡血藤属强壮剂,以补为主,补中有行,能补助肝血,温通血脉,因此也属补血类药物。杨家林教授也认为鸡血藤堪称养血活血药物之首选药,养血活血是其精髓所在[14]。血与津液皆属阴类,津液为血液的主要组成部分,妇女之体大多偏于娇嫩,阴虚之证尤为常见,故同时也要兼顾真阴[15]。中国中医科学院的研究人员提出“肾藏精生髓、髓生血”理论,用补肾益髓法,尝试从肾论治临床治疗β-地中海贫血取得了肯定疗效[16]。从班秀文治疗带下病脾虚证、湿热证和湿瘀证前3 项公因子的分析中,可以看出脾虚证常用覆盆子、枸杞子、何首乌、芡实相配以补肝肾益精血;湿热证以首乌和山药补脾肾益精血,山萸肉和熟地黄补肝肾滋阴血;湿瘀证则以沙参、麦冬、熟地养阴补血,山药、白术益气补脾。可见,班秀文教授治疗带下日久时,除以温肾健脾为宗以外,也注重使用益气养血,补肾填精的药物扶正固本,补养暗耗之阴精。

本研究通过采用关联规则和因子分析挖掘班秀文教授治疗带下病用药规律,呈现药物的使用频次和共现关系,将班秀文治疗带下疾病医案中的隐性规律显性化,发现了一些传统研究方法未能发现的新信息。同时,整理总结出的数据和研究结果也验证了班秀文教授提出的“祛湿为先”“经带并治”“从肾治带”等观点。本研究可以为进一步挖掘和整理班秀文妇科病治疗经验提供参考。