扬子板块西南缘南盘江盆地者堡一带二叠系—三叠系界线地质特征及牙形石生物地层

2020-08-01向坤鹏贺永忠安亚运易成兴盘应娟陈明华

向坤鹏,贺永忠,安亚运,易成兴,赵 磊,盘应娟,陈明华

(贵州省地质调查院,贵州 贵阳 550081)

0 引 言

位于扬子板块西南缘的南盘江盆地在泥盆纪—二叠纪发育众多大小不一的孤立碳酸盐岩台地,多数于二叠纪末—三叠纪初结束了台地生长历史[1-4]。这些孤立碳酸盐岩台地在早三叠世对沉积作用影响的精细过程尚存不同认识:一种观点认为微生物岩与下伏上二叠统以缝合线接触,不存在明显的暴露或剥蚀[5];另外一种观点认为在三叠纪微生物岩沉积之前,扬子地台浅海区可能受剥蚀作用影响[6];还有一种观点认为,扬子地台在二叠纪末存在一次海平面下降事件,造成区内二叠纪地层与早三叠世微生物岩之间存在沉积间断或剥蚀[7],并在桂西北地区形成广泛分布的古岩溶不整合面[8]。上述争议一定程度上制约了南盘江盆地二叠纪—三叠纪过渡时期的古地理重建。

安然地区位于南盘江盆地西北缘,是一个自泥盆纪至二叠纪持续发育的孤立碳酸盐岩台地[9],属于原地系统[10],可以作为研究盆地内孤立碳酸盐岩台地沉积演化的典型代表,目前表现为背斜构造。位于背斜东段的者堡一带发育良好的晚二叠世—早三叠世地层,详细记录了先成台地对后期沉积作用的控制作用,为进行古地理演化研究提供了天然场所。本文在二叠系—三叠系界线(PTB)剖面测制基础上,开展牙形石生物地层研究,并结合区域地质资料进行综合分析,为详细解剖南盘江盆地二叠纪—三叠纪过渡时期古地理演化提供沉积学证据。

1 区域地质概况

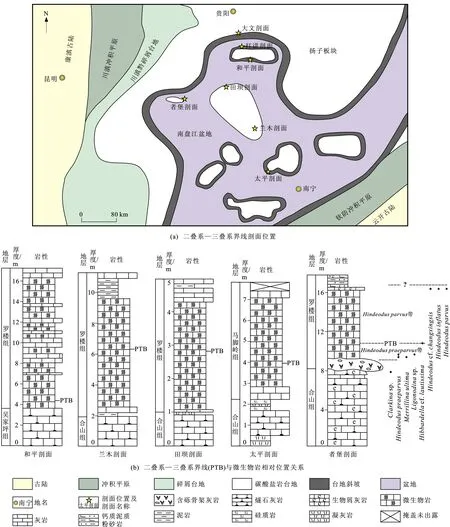

南盘江盆地位于扬子板块西南缘,是在早古生代褶皱基底上经裂陷作用发育起来的再生盆地[11-12]。由于同时受古特提斯构造域和滨太平洋构造域的复合作用,多条断裂控制了盆地边界,整体轮廓呈菱形[13-14][图1(a)]。盆地自早泥盆世晚期开始裂陷,自此形成孤立碳酸盐岩台地-台间深水海槽间列的“棋盘式”盆地格局[11-12]。这一沉积格局一直持续到二叠纪末。受晚二叠世—早三叠世之交台地淹没事件的影响,盆地内大部分孤立碳酸盐岩台地消亡,结束了台地生长历史[2-4]。早三叠世基本延续了晚二叠世的古地理格局,在盆地内形成一套广泛分布的微生物岩[5],可进行全球对比。中三叠世,伴随着区域上广泛的火山活动,盆地西北缘发育延绵数百千米的台地边缘礁,盆地内部则形成分布广泛且厚度巨大的浊积岩系[15-17]。晚三叠世早期,受印支运动的影响,南盘江盆地发生构造隆升,自此结束了长期以来的海相沉积历史[2,18]。

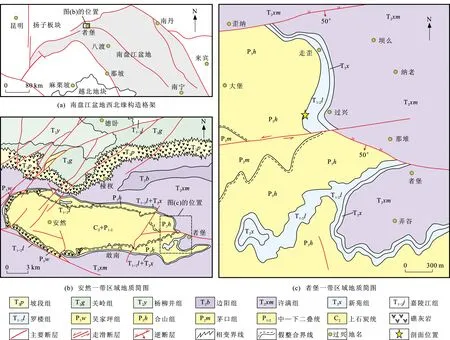

图(a)引自文献[11],图(b)引自文献[19],图(c)引自文献[20],均有所改动图1 南盘江盆地西北缘构造格架及安然、者堡一带区域地质简图Fig.1 Tectonic Framework of the Northwestern Margin of Nanpanjiang Basin and Geological Sketch Maps of Anran and Zhebao Regions

安然一带位于南盘江盆地西北缘,是一个自泥盆纪发育起来的孤立碳酸盐岩台地[9],目前表现为背斜构造。背斜核部出露的最老地层为上石炭统黄龙组,主体岩性为浅灰色厚层状—块状颗粒灰岩,含有少量虫筳、珊瑚等化石,整体为滩相沉积的产物;其上整合沉积了晚石炭世—中二叠世地层,组成背斜的两翼,代表生物屑滩-礁相连续沉积[10]。受峨眉地幔柱活动影响,该区经历了不均匀地壳隆升,形成中、上二叠统之间的假整合,并导致晚二叠世沉积作用的东西分异[图1(b)]。相变带大致呈NW走向,安然背斜西部主要是以海绵灰岩为代表的礁相沉积,东部则形成含燧石灰岩的局限-开阔台地相沉积[19-20],局部残留少量早三叠世地层。

者堡一带位于安然背斜东段北翼[图1(c)],断裂构造方向以NEE向和NWW向为主,以逆断层为主,兼具左行走滑特征。区内出露最老地层为中二叠统茅口组,整体为一套厚层状—块状生物屑灰岩。上二叠统合山组假整合于茅口组之上,主要由中—厚层状燧石灰岩组成,含大量生物化石,代表局限-开阔台地相沉积。中—下三叠统为连续沉积,主体由少量碳酸盐岩和巨厚细碎屑岩组成。其中,罗楼组底部主要由微生物岩组成;中部以碎屑岩为主,含大量克氏蛤,局部夹薄层凝灰岩;上部菊石灰岩段含海生爬行动物化石[21]。者堡一带地层详细记录了自二叠纪末生物大灭绝到中三叠世海相生态逐步复苏的过程,为研究二叠纪—三叠纪过渡时期孤立碳酸盐岩台地古地理演化提供了物质基础。

2 者堡一带二叠系—三叠系界线剖面

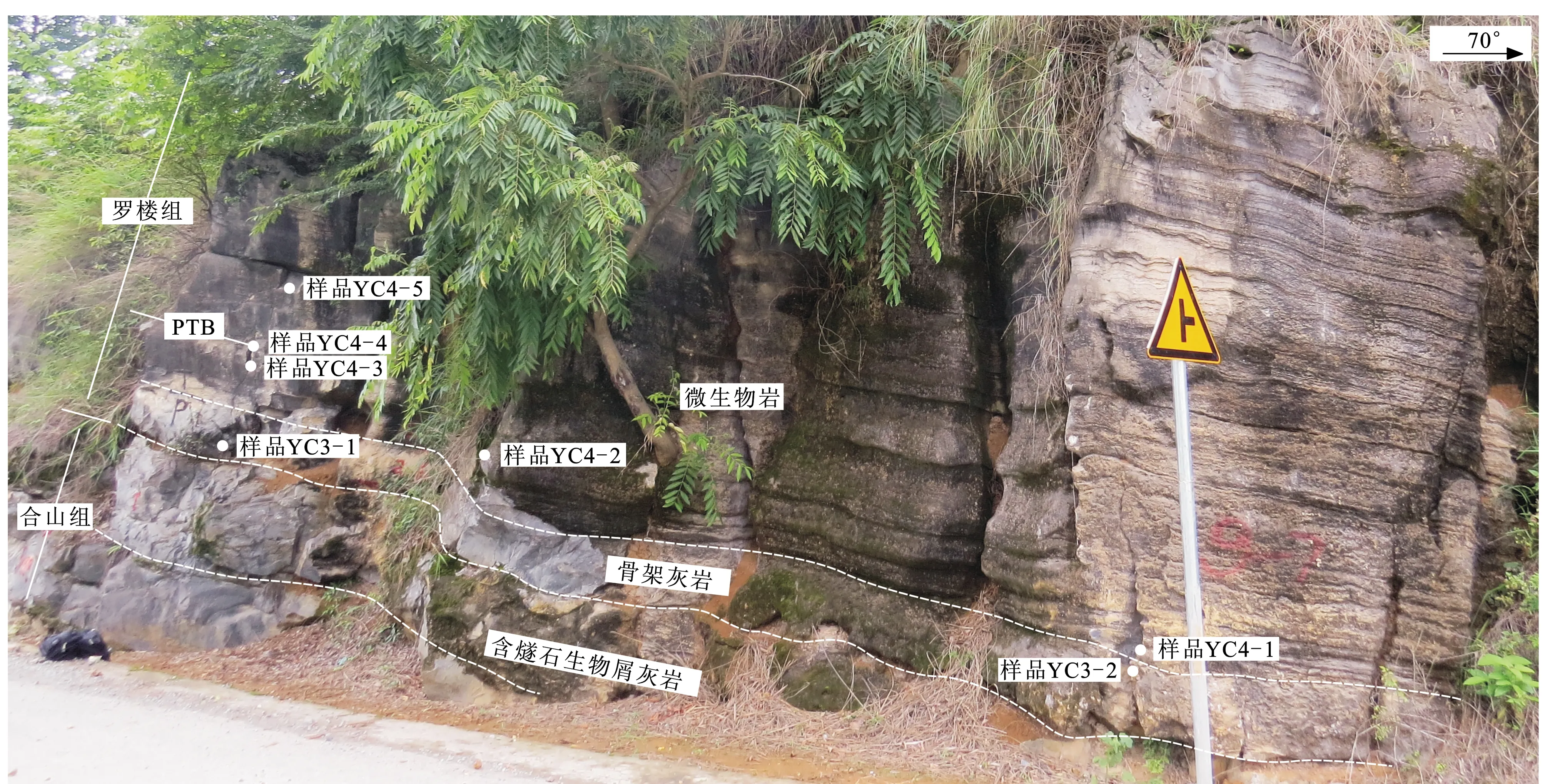

实测地层剖面位于广西壮族自治区隆林县者堡乡西侧约2 km处过兴一带[图1(c)],地理坐标为(24°53′45.7″N,105°20′48.5″E)。露头上地层层序、接触关系清楚,二叠系—三叠系界线特征较为典型,罗楼组底部微生物岩发育较好,厚度接近7 m(图2)。剖面详细列述如下:

图2 者堡一带二叠系—三叠系界线剖面照片及微生物岩下部样品分布Fig.2 Photo of Permian-Triassic Boundary Section and Sample Distributions in the Lower Part of Microbialite in Zhebao Region

-------------整合-------------

中—下三叠统罗楼组(T1-2l)(上未见顶)

>9.2 m

6.浅灰绿色薄层状泥质粉砂岩、钙质粉砂质泥岩,水平层理发育,含少量王氏克氏蛤。顶部见灰白色薄层凝灰岩夹层,厚2~4 cm

1.0 m

5.浅灰、灰色中层状生物屑灰岩,含大量小壳化石和少量棘皮,中上部含薄层黄铁矿。于0.1 m处采集1件牙形石样品,样品编号为YC5-1,主要含Hindeodusparvus、Hindeodusinflatus、Hindeoduscf.changxingsis等

0.2 m

4.灰色、深灰色块状微生物岩,新鲜面上表现为明暗相间的条纹状结构,局部形成微生物丘,含少量介形类。层中共采集7件牙形石样品,经处理只有3件含牙形石。其中,样品YC4-1位于0.1 m处,含Hindeoduspraeparvus、Hindeodussp.、Merrillinaultima;样品YC4-2位于0.4 m处,含Hindeoduspraeparvus、Ligonodinasp.;样品YC4-4位于1.5 m处,含Hibbardellacf.lautissima

6.9 m

3.灰色、浅灰色中—厚层状含砾骨架灰岩-生物屑灰岩。生物骨架呈丛管状,直径为1~2 cm,含古勃贝、海百合等化石。砾石位于顶部,呈扁平状,主要岩性为生物屑灰岩,含大量虫筳科化石。该层顶、底均发育明显的侵蚀面,地层整体呈透镜状。层中采集的2件样品经处理,未发现其中含牙形石

1.1 m

-------------整合-------------

上二叠统合山组(P3h)(下未见底)

>9.7 m

2.深灰色中—厚层状—块状含燧石生物屑灰岩。该层含大量虫筳类,局部见顺层分布的燧石条带,顶部见腕足化石大致顺层密集分布。于0.75 m处采集1件牙形石样品,样品编号为YC2-1,含Clarkinasp.

0.8 m

1.深灰色厚层状—块状含燧石生物屑灰岩。生物屑由海百合茎、海绵、腹足及少量虫筳组成。燧石呈透镜状,大致顺层分布。采集的2件样品经处理后,未发现其中含牙形石

8.9 m

-------------整合-------------

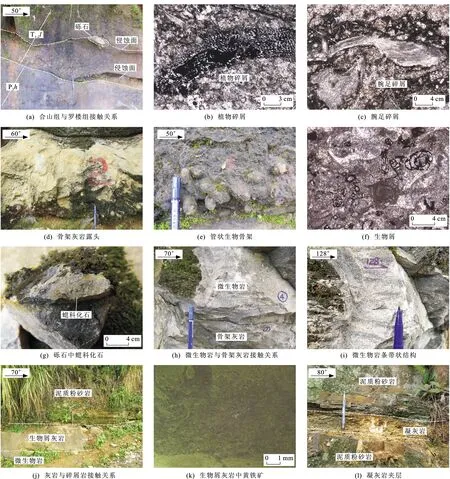

实测地层剖面显示,罗楼组底部存在明显的侵蚀面[图3(a)],与下伏合山组在岩石组合、沉积构造等方面显示明显差异。合山组顶部主要岩性为中—厚层状—块状含燧石灰岩,含大量生物屑[图3(b)、(c)],主要为海百合茎、海绵、腹足、虫筳及植物碎屑等,在顶部含大量腕足化石。罗楼组底部发育骨架灰岩[图3(d)、(e)],整体呈透镜状,含大量生物屑[图3(f)],局部含少量扁平状砾石[图3(a)],成分主要为生物屑灰岩、燧石灰岩,富含虫筳科化石[图3(g)]。微生物岩整合沉积于骨架灰岩之上[图3(h)],新鲜面可见明暗相间的条带状结构[图3(i)]。微生物岩之上,发育厚度为20 cm的生物屑灰岩,与上覆碎屑岩段整合接触[图3(j)],含大量小壳化石,中上部发育极薄层黄铁矿[图3(k)],指示形成于缺氧还原环境。其上碎屑岩中富含克氏蛤,局部含薄层凝灰岩夹层[图3(l)]。

图3 者堡一带二叠系—三叠系界线剖面典型照片Fig.3 Typical Photos of Permian-Triassic Boundary Section in Zhebao Region

3 牙形石生物地层

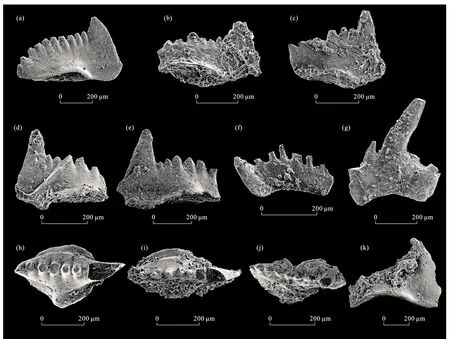

在者堡一带二叠系—三叠系界线剖面中系统采集13件牙形石样品。经过处理,其中5件样品含牙形石(图4)。根据化石资料综合分析与对比,可将其划分为2个牙形石带,自下而上依次为Hindeoduspraeparvus带和Hindeodusparvus带。

3.1 Hindeodus praeparvus带

该牙形石带位于剖面第4层微生物岩段下部,以含大量带分子Hindeoduspraeparvus为特征,伴生分子包括Merrillinaultima、Ligonodinasp.及Hibbardellacf.lautissima等。由于剖面中多数样品均不含牙形石,其底、顶界存在不确定性。

在第4层的两件样品中发现较丰富的Hindeoduspraeparvus,伴生上二叠统最上部的标准分子Merrillinaultima,时代属于晚二叠世最晚期。前人研究认为Hindeoduspraeparvus是晚二叠世最晚期的牙形石带分子[22],常伴生于Hindeoduschangxingensis-Clarkinazhejiangensis带的上部[23],代表晚二叠世长兴阶最高层位[23-24]。

图(a)为Hindeodus praeparvus,采自样品YC4-1;图(b)为Hindeodus praeparvus,采自样品YC4-2;图(c)~(e)为Hindeodus parvus P1分子,采自样品YC5-1;图(f)为Hindeodus parvus P2分子,采自样品YC5-1;图(g)为Hindeodus parvus M分子,采自样品 YC5-1;图(h)~(j)为Hindeodus inflatus,采自样品YC5-1;图(k)为Hindeodus cf. changxingsis,采自样品YC5-1图4 者堡一带罗楼组底部牙形石分子Fig.4 Conodonts at the Bottom of Luolou Formation in Zhebao Region

3.2 Hindeodus parvus带

因第4层中上部所采集样品中未获得牙形石,初步研究将该牙形石带限定于剖面第4层中上部至第5层,以带分子Hindeodusparvus大量出现为特征,伴生Hindeodusinflatus,Hindeoduscf.chang-xingsis等。其中,Hindeodusparvus是多分子器官种,目前国内外均以P1分子的首现作为三叠纪的开始[25-26]。在样品YC5-1中不仅发现有P1分子,还发现部分枝形分子,并伴生有晚二叠世最晚期至早三叠世最早期的分子Hindeodusinflatus,指示该牙形石带的时代为印度期格里斯巴赫亚期[27]。在中国海相三叠纪牙形石生物地层序列框架中,Hindeodusparvus带为印度阶底部第一个牙形石带[28]。

4 讨 论

4.1 二叠系—三叠系界线的确定

南盘江盆地在二叠纪—三叠纪过渡时期沉积地层、化石记录完整而且丰富,前人对盆地内多个典型界线剖面均进行过详细的研究[图5(a)][29]。在区域地质填图过程中,主要依据岩石组合、生物面貌及沉积构造特征的差异划分岩石地层单元[30],以微生物岩的出现划分为下三叠统,并据此限定二叠系—三叠系界线的大致位置。盆地内多数二叠系—三叠系界线剖面研究结果[图5(b)]显示:依据牙形石生物地层所确定的界线,多数位于罗楼组微生物岩段中下部,在层位上总是略高于岩石地层单元划分所限定的界线位置。例如,位于大贵州滩南缘的和平剖面上,微生物岩总厚度为13.5 m,Hindeodusparvus出现在离微生物岩段底部0.65 m处[5];在兰木、田坝剖面上,微生物岩总厚度分别为7 m和4 m,Hindeodusparvus分别出现在离微生物岩段底部约4.5 m和1.5 m处[31];在太平剖面上,微生物岩总厚度约4.6 m,Hindeodusparvus出现在离微生物岩段底部1 m处[32]。只有少数剖面资料显示二叠系—三叠系界线位于微生物岩段底部,如位于大贵州滩北部的大文剖面[7]和打讲剖面[33-34]。整体而言,南盘江盆地罗楼组微生物岩段底部在时代上仍有部分属于晚二叠世,根据Hindeodusparvus首现确定的二叠系—三叠系界线多位于微生物岩段下部。

图(a)引自文献[29];图(b)和平剖面引自文献[5],兰木、田坝剖面引自文献[31],太平剖面引自文献[32]图5 南盘江盆地二叠系—三叠系界线剖面位置及其与微生物岩相对位置关系Fig.5 Position of Permian-Triassic Boundary Sections and Their Relative Position Relation with Microbiolites in Nanpanjiang Basin

牙形石生物地层研究结果显示,者堡剖面第4层下部为Hindeoduspraeparvus带,属于晚二叠世长兴晚期。尽管只在第5层中才明确含有丰富的Hindeodusparvus,可以指示二叠系—三叠系界线的上限,但剖面第4层上部厚度为5.5 m的地层中未发现含有牙形石,因此,未能准确限定带分子Hindeodusparvus首现的具体位置。结合前人关于二叠纪—三叠纪过渡时期牙形石带的划分观点,Hindeoduspraeparvus带与Hindeodusparvus带分别代表了二叠纪最晚期和三叠纪最早期牙形石带,以带分子Hindeodusparvus首现进行划分,据此可以肯定二叠系—三叠系界线位于第4层内部。通过对比南盘江盆地主要界线剖面中Hindeodusparvus出现的位置与微生物岩的关系,限定二叠系—三叠系界线位于剖面第4层1.5 m处。

图(a)中的箭头指示为化石位置,大致顺层分布图6 者堡一带合山组与罗楼组接触关系特征Fig.6 Characteristics of Contact Relationship Between Heshan Formation and Luolou Formation in Zhebao Region

4.2 砾石特征及物源指示

者堡剖面二叠系—三叠系界线特征清晰,表现为两期明显的冲刷面[图6(a)],其间沉积的骨架灰岩中含有少量砾石。砾石主要分布于第3层顶部,而底部未见,且有顺层分布的大量腕足化石[图6(b)~(d)],指示早期隆升相对缓慢,未形成强烈的蚀顶作用。砾石层位指示安然一带最大程度的隆升和蚀顶作用。砾石成分较为单一,主要见燧石灰岩、生物屑灰岩砾石,含有大量的虫筳科化石。暗示砾石的物源区岩石组成不复杂,岩性以含燧石灰岩、生物屑灰岩为主。砾石呈椭圆状,扁平面与层面一致,较好的磨圆指示砾石经过较长时间的风化作用。明显的冲刷面构造指示沉积时具有较强的水动力条件,砾石经历了短距离搬运。

南盘江盆地在晚二叠世一直延续了深水盆地相与镶嵌其间的孤立碳酸盐岩台地相间的古地理格局,位于盆地西北缘的安然一带主要出露石炭纪—二叠纪碳酸盐岩,是一个自泥盆纪开始发育的孤立碳酸盐岩台地。台地在晚二叠世形成东西向沉积分异,所形成的礁相带在古地理上表现为沉积水体更浅、台地区沉积水体相对略深、台地周缘则更深水的沉积环境,这种古地理分布格局限定者堡一带罗楼组底部的砾石来自安然孤立碳酸盐岩台地之上。

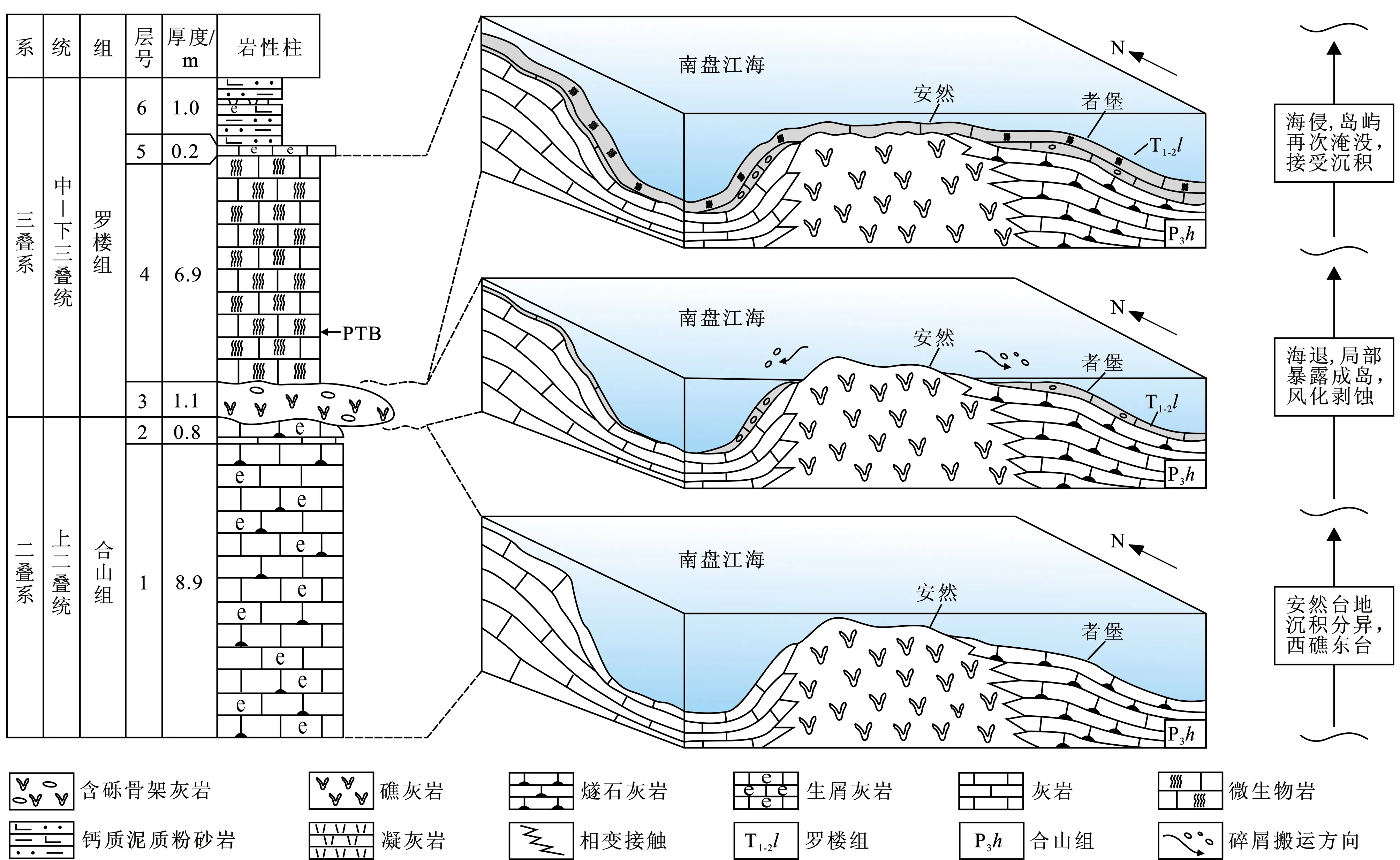

4.3 对古地理演化的指示

区域地质填图资料显示,安然北部地区风化残留了少量罗楼组地层,呈向斜构造叠覆于合山组之上[19-20]。二叠系—三叠系界线之上未见明显的微生物岩发育,罗楼组底部岩性主要为含砂屑泥质条带灰岩,厚度不足2 m,发育小型斜层理,指示较强的水动力环境,向上发育碎屑岩段。根据露头特征分析认为,该处可能受局部环境限制,导致微生物岩段不发育,从而形成了与微生物岩段同时异相的含砂屑泥质条带灰岩沉积。

区域地质资料显示,合山组沉积的时间上限为长兴期[20,30],结合本次研究获得的牙形石资料对罗楼组底部微生物岩段沉积时代的限定,综合分析认为安然—者堡一带在二叠纪—三叠纪过渡时期古地理经历了如下演化过程(图7):瓜德鲁普世末期,受东吴运动的影响,南盘江盆地内发生大规模海退,形成中二叠统顶部的假整合,其后沉积的上二叠统在安然一带显示明显的东西向沉积分异,并形成西高东低的古地理格局;长兴晚期,安然—者堡一带台地整体缓慢抬升,局部地区成为高出海平面的碳酸盐岩岛屿,强烈的蚀顶作用所形成的含燧石灰岩团块具有较好的磨圆,并在搬运过程中对下伏地层形成侵蚀;长兴晚期—印度期格里斯巴赫亚期,南盘江地区发生快速海侵,微生物岩开始广泛发育,安然—者堡一带再次淹没并接受沉积。综上所述,安然—者堡一带在二叠纪—三叠纪过渡时期整体经历了缓慢隆升→局部暴露形成岛屿并接受风化剥蚀→再次淹没接受沉积的过程。

图7 安然—者堡一带二叠纪—三叠纪过渡时期古地理演化过程Fig.7 Paleogeographic Evolution Process in Permian-Triassic Transition Period in Anran-Zhebao Region

5 结 语

(1)南盘江盆地西北缘安然背斜东段者堡一带罗楼组下部灰岩段包含2个牙形石带,自下而上依次为Hindeoduspraeparvus带与Hindeodusparvus带。根据区域剖面资料对比,将二叠系—三叠系界线限定于剖面第4层1.5 m处微生物岩中。

(2)根据二叠系—三叠系界线剖面露头特征,结合同期古地理背景综合分析,限定罗楼组底部的灰岩砾石物源区为安然孤立碳酸盐岩台地。安然—者堡一带先成台地在长兴晚期整体隆升,局部曾短暂暴露形成岛屿,接受风化剥蚀。安然—者堡一带在二叠纪—三叠纪过渡时期整体经历了缓慢隆升→局部暴露形成岛屿并接受风化剥蚀→再次淹没接受沉积的过程。

牙形石鉴定得到云南地质调查院古生物研究所董致中研究员、王伟高级工程师的大力帮助,扫描电镜照相得到中国科学院南京地质古生物研究所茅永强老师的支持,在此一并表示衷心感谢!