叩寂寞而求音

2020-07-26卫毅

卫毅

图/本刊记者 姜晓明

谈往事

李我首先来几句开场白吧,好不好?

人您请说。

李我是多年不接受采访了,这次采访,我的确是犹豫了好一阵,我已经九十岁了,活不了几年了,我想也是最后一次机会了。一些朋友讲,我的书,包括几十年的书,现在还有读者愿意看,一直有不少读者热情关注和支持。特别是有出版社相告,我的书在三线城市卖得很好。第一,我当时没想到像《美的历程》《批判哲学的批判》都是70年代的作品,居然几十年仍卖得不错。第二,哲学是否一定要写得玄奥難懂才能表达?海德格尔、维特根斯坦都提出了他们的反对,但他们的书仍然难懂,是否哲学的确需要如此?这是我没有弄清楚的问题,提出来请大家讨论。总之在这里,我最后要向读者说的一句话就是:谢谢!这算是告别吧。

人我听了很感动。

李实事求是。最近我身体也一直不好,我二十多岁得肺结核,在五七干校的时候,分到老弱病残组。我的父母都死于四十岁以前,我估计我只能活六十岁,我能活到现在这个岁数,自己根本没有想到。这也是一种偶然、侥幸。这听起来好像不好听,但是事实。

人 作家李洱获得茅盾文学奖的小说《应物兄》,里面提到了您,小说中的一部分,他是以1986年您到华东师范大学讲座为背景,您还记得这次活动吗?听说您当时只讲了15分钟?为什么这么短,还有没有印象?

李当时不是我一个人讲,他们已经讲了很多了,一定要我讲,我没有什么题目好讲,很多人对我很不满意,那我也没办法。(笑)

人 十年前您也说,早知道当时在大学这么受欢迎,就应该多去。您觉得去得少了?

李我是自我感觉并不良好的人,文章已经都写过了,老重复不大愿意。我觉得我没有什么太多东西可讲的。很多讲演邀请我都拒绝了。我不像很多人到处讲演。当然,我完全不反对别人到处讲演。

人 2014年,您到华东师范大学开了一个伦理学研讨班,又是什么样的契机?隔了这么多年,为什么又到大学里去了?

李华东师大的书记童世骏先生是很好的学者,他来邀请。特别是杨国荣教授,几次要我去讲,我答应了四次,一直没去。2014年,第一次讲的时候,我说我是来还债的,因为我答应人家了,我说答应了四次,我就讲四次。

对我来说,那次很重要的事情就是,将我提出的伦理学整体轮廓(三要点)作了相对集中的论述。我提出问题,让同学回答,然后再发表意见。他们整理出来了一本《什么是道德?》。我的习惯是,别人的话我是一句都不改,我只改我自己讲的。这是我遵循的对话原则,包括《浮生论学》《告别革命》及其他对话。

人 您还喜欢用自问自答这种形式?

李对,我觉得对话体裁适合我晚年的表达方式,干脆、鲜明、直接,不必引经据典、搬运资料来仔细论证,不是高头讲章,不为繁文缛节所掩盖。这跟学术界现在的学术规范可能很不符合。我就不管它了,并且以孔孟、柏拉图、朱熹、王阳明作例。

我多次讲过,哲学只是“制造概念,提出视角以省察一切”,属于不同于知识(有客观确定性)和信仰(有主观确定性)的意见(这是康德的说法,我赞成的),而非知识、认识、科学。但并无妨深刻尖锐,常常几句话就可以讲清楚问题,不必那么繁琐。说来说去弄得人不知到底说了什么,这是后现代主义的文风。

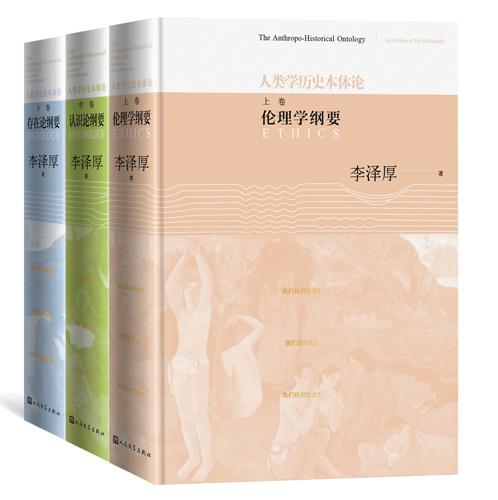

我去年出的《伦理学新说述要》,也是自问自答体,这是我对伦理学的一个简短总结。“新说”是指西方没有,中国也没有的。我把“伦理”和“道德”两个词严格区分。西方有区分,但没有我这样分的,我分得很严格。西方恐怕以后才能接受,现在很难接受。这本小书对我的伦理学三个要点作了扼要阐述,我主要是讲整个伦理学的哲学构架形式,并未落实到伦理学所讲的内容中去。伦理学包括了政治哲学、各种规范伦理学和道德心理学等等,庞大无边,因之先确定整个形式结构是重要的,它们是研讨这庞大无边的伦理学的前提。

我的伦理学主要是说明,人的道德,从个体来说是教育,教育是广义的,不只是学校教育,你所在的环境就是教育,包括家庭、社会、风俗习惯,这都是教育。印度人用手吃饭,又用手擦大便。在争论清洁问题时,有个印度人跟我辩论,“你们中国人用筷子就很不干净,你夹的菜有我的口水,我夹的菜也有你的口水,那很不干净嘛”,我也没法说。有些习俗,就转变为外在伦理和内在道德。中国搞儒学的大讲“孝”,先验的“孝”。说“孝”是一种先验的“本性”,抽象玄奥得很,但实际上“孝”是具体的,以前讲“不孝有三,无后为大”。现在还这样吗?以前自由恋爱是不道德的,一定要服从“父母之命,媒妁之言”,妇女更没有选择丈夫的权利。1949年之前,在偏远农村,两个人通奸,就得装猪笼里淹死,叫“沉塘”。现在自由恋爱是道德的,反对自由恋爱是不道德的。哪个是先验的呢,讲不清楚了。“孝”也是这样,第一个太太生不出儿子,必须纳妾,这才是“孝”。是“先验”吗?“孝”是很具体的实实在在的行为和心理啊。

人 您好像一直不怕得罪人?

李我在学术上从不考虑是否得罪人的问题。我以为,学术异同也不应伤害私人关系,“文革”中,我不还带酒到朱光潜先生家里做客嘛。我的几个好朋友,许多观点我就明确反对过。我和孙长江、金冲及都打过笔战,但仍然是好朋友。

李当时他在中国太受欢迎了,在北京、上海讲演,几进几出,很多人推崇吹捧他,很少有学者提出质疑的。比如说,某个地方受灾了,他当场问一大群学生,要不要涨价?你是道德原则还是市场原则?要学生举牌作“是”(yes)“否”(no)的回应。他主张道德原则,都不应该涨价。这本身就是误导嘛。即使是受灾,受灾地区也不同啊,居民的富裕情况也不一样啊,要具体问题具体分析嘛。黑格尔和马克思都讲得很多,就是根据具体的时间、地点和条件来决定哪个是对哪个是错。你不能说统统都是道德原则,统统都要减税,那不对。有的地方可以减,有的地方可以不减。你不能用一个先验的概念来统一一切。我那本书就是反对这种理性至上的黑白分明的一统思想,亦即与先验理性有关,所以那本书既是反对桑德尔,也可以说是借题发挥,主要倒是谈自己的伦理学。

80年代李泽厚在美国

人 这些年,“致良知”这个话题说得也很多,您又是怎么看?

李我在最近那篇文章里面,后来在原稿的基础上又增加了一倍多,有一页专门谈这个问题,包括《伦理学新说述要》,也提了“致良知”是什么意思。因为中国没有上帝的信仰,企业家们的钱赚足了,子孙都可以过很好的生活了,那还有什么寄托呢,就想找一些东西来修身养性,就搞出了“致良知”,但这实际上根本不是王阳明那个意思。王阳明的意思是把道德变为一种直觉,恰恰是要经过刻苦的锻炼,不是像信佛或者信什么东西。他们是找一个东西信吧。信什么,信良知。良知哪里来的呢,是天给的,中国的天是含含混混的。

谈疫情和哲学

人 美国目前的疫情还很严重,您身处其中,有怎样的体会?

李美国刚开始的时候,因为川普(Trump)不主张戴口罩,民間的习俗也不喜欢戴口罩,也不重视隔离、社交距离等等,戴口罩的人较少,这是一个很大的错误,在老百姓那里,戴口罩好像是病人,其实戴口罩很大程度是保护自己不受外来的感染。刚开始的时候,社交距离也不注意。但现在有一些限制。我们这个小镇已经死掉七十多个人了。疫情在美国每个州扩散也不平衡,州政府有自己的权力,联邦政府没法指挥。有的州情况比较好,有的州情况就很差,我们这里算比较差的一个州。川普就喜欢乱七八糟说话,他讲的话也不作数,今天这样讲,明天那样讲。美国政府犯了很大错误,造成疫情这么严重。

人 美国人对口罩的态度跟中国人很不一样,这会不会有您说的“文化心理结构”在起作用呢?

李有啊。文化心理结构是就社会说的,就个体来说,是个人的情理结构。美国人认为戴口罩就是有病,形成了一种习俗。中国人不是这样的,在中国戴口罩没有人感觉你是病人。

人 您怎么看疫情对全球化的影响?

李我没有资格谈论这个问题,因为我不是经济学家。但作为一个普通的知识人,也可以提一些看法。我不像有些人那么悲观。大家讨论的主要是经济问题。我的哲学的第一个命题就是“人活着”。这是最重要的。然后才是上帝啊,语言啊,意识啊,人生意义啊。90年代我在悼冯友兰的文章中说,哲学应该考虑根本问题,根本问题就是“人活着”,也就是人的命运问题。这个命运包括人类的命运、国家的命运、个人的命运,这次疫情恰恰倒证明了我的这个理论。所谓经济问题嘛,就是讨论人怎么能活下去而且活得更好,人的衣食住行能不能维持下去,维持得更好一些?

我一直认为,全球化是不可避免的历史总趋势,因为全球化首先是经济一体化,但是疫情有可能让全球化推迟二三十年。但对人类历史来说,这二三十年算什么呢,人类几百万年了,有文明的历史已经四五千年了,这二三十年对于人类历史来说,算不了什么。在疫情以前,已经出现了英国的脱欧,还有川普讲美国优先,都是国家主义、民族主义,保护国家利益最重要,实际上就是推迟全球化。

50年代起我一直认为,欧盟是全球走向大同之路的范例,也是以经济为基础。以前德国和法国打仗那么多年,现在德国和法国打仗是不可能了,因为经济上大家彼此可以活得更好一些嘛,那何必再打仗呢?所以这是人类长久的总体趋势。我讲人类学历史本体论嘛,迟早会这样。我看不到了,很多人看不到了,但历史经过一些曲折和倒退,还是会向前进。我对中国的前途和世界的前途是乐观的,对我个人的前途是悲观的,我可能看不到一点希望或萌芽了。一个人最多活一百多岁,对人类几千年历史来说,这算什么。全球化会推迟,但也不会推迟特别长。经济是互相需要的,高科技的发展在推动经济一体化,这几十年不是科技高速发展嘛,互联网什么的,大家在全球各地都可以联系,高科技是有利于全球化的。国家之间全部切断不大可能。当然了,这得看国家领导人的智慧。

历史经常在前进倒退,有时候倒退几百年都有。汉朝人口已经达到六千万了,战争让人口大大削减。历史上的战争和瘟疫,死的人太多了,“白骨露于野,千里无鸡鸣”(曹操诗)。现在比起历史上那些倒退,要轻得多了。

人 您经常讲伦理主义与历史主义的二律背反,您特别注重历史。

李对啊。我读中学的时候,数理化都很好,特别是化学,方程式背得特别多。大家都认为我考理科的。但是我的志愿,第一是哲学系,第二是历史系。就这两个系。我喜欢看历史书,远远超过看哲学书。我对中国历史特别熟悉,哪一朝哪一代发生的重要历史事件,我都非常清楚。我看过很多纪事本末。我的哲学叫人类学历史本体论,有“历史”两个字。我认为数学是学理工科的基础,历史是学文科的基础,而不是哲学。

人 您说的“吃饭哲学”,会被一些人笑话。

李这个说法,一些人或大为不解,或觉得这也太庸俗了,甚至有学人斥责这是在“恶搞”唯物史观。我在“康德书”里宣讲关于“使用—制造工具的劳动实践”或“生产力—科学技术是整个人类社会的基础”这一根本观点。马克思说:“为了生活,首先就需要衣、食、住以及其他东西,因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身。”这话是非常准确的。这也就是人们仅仅为了能够生活,也必须每日每时都要进行的(现在也和几千年前一样)一种历史活动,即一切历史的一种基本条件。这也就是我强调“人活着”作为哲学第一命题,以及我的“吃饭哲学”的主要含义。所以,“吃饭哲学”始终只是一种通俗说法,为的是故意采取这种“粗鄙”“庸俗”的用词,使语言在使用中具有刺激功能,以针对轻视、鄙视物质生存、日常生活,侈谈道德理性、精神生命、灵魂拯救之类的各派理论学说。其本名仍应是“人类学历史本体论”。

人活着不就是要吃饭嘛。人和动物的不同,不是语言,动物也有交流的语言啊。我觉得人的特点是使用工具。黑猩猩会使用十几种工具,但它不使用工具,它还能活着,用手摘香蕉啊。但人没有工具没法生活。人现在住到山里也都还带点小电器吧。

这次疫情恰恰证明我的“吃饭哲学”是对的。大家首先关注的是失业怎么办,没有工作,没有钱了,没有饭吃了。哲学就是研究最基本的一些问题。研究那些玄而又玄或虚无缥缈的,天下啊,语言啊,那是次要的嘛,研究可以,但不是哲学根本问题嘛。最普通的常识其实常常是最重要的。所以我寸步不让。越骂我,我就讲得越多。

人 说到“吃饭哲学”,这和您的另一个观点——“西体中用”是联系在一起的。

李张之洞讲的“中体西用”,虽然提倡科技,但忠君是第一位的,因为当时是封建皇权,所以他反对康有为他们提的开议会啊,改革啊,慈禧太后非常欣赏他,重用他。

“西体中用”是我80年代就提出的,是针对“中体西用”和“全盘西化”。我讲的“西体”,讲的就是“吃饭哲学”。吃饭你靠什么,日常生活你靠什么?邓小平讲科技是第一生产力。我讲的西体就是要现代化,各種东西各种机器,并不是“用”,而是“体”。这些科技不是我们发明的,是从西方引进的。科技生产力就是“体”。日常生活就是“体”。只有这样才能活着,才能走向现代化。当然传统的农业社会,人也能活,但现在大家还愿意活在那个夏无空调、冬无暖气、人无手机、厨无电器的时代吗?也许少数人愿意,那就由他们自己吧。

马克思说科技生产力是向外走,讲生产关系,讲阶级斗争,讲改变社会。我是向内走,我认为科技生产力产生了理性,使人的心理不同于动物。人的理性不是天赐的,不是生来就有的,而是使用工具产生了理性。我反对先验理性。我问人生下来什么时候有理性,没有人能回答我。“实用理性”的确是我创出的词,以前没有的。就像“乐感文化”,也是我创的,以前没有的。这就叫“制造概念,提供视角”,开始有人痛斥,现在好像好些人也在用了。

1998年,李泽厚在科罗拉多学院获人文学荣誉博士

人 疫情中,许多哲学家都发表了自己的看法。哲学家在面对疫情的时候,应该怎么做或思考什么是合适的?

李多年前我就讲过,上面也讲过,理论家应该和实践家分开,哲学家、思想家应该和革命家、政治家分开,这二者不能混为一谈。革命家、政治家是社会变化的直接实践者、指导者,他们所需要的支配、影响群众的热情,和理论家的热情,不是一回事。而且,二者在思维方式和方法上也不会一样。所以,理论家、思想家、哲学家,与革命家、政治家、各种集团的领袖们,应该作出明确分工。理论可以多种多样、百家争鸣,而革命家、政治家、领袖们则要求意志集中、行动统一。后者要根据当下的现实形势、利害关系、策略考虑来作出决定,采取行动,这就会对理论进行选择或折中,但经常只容许一种。理论家们却可以不计当前利害,从较长远的宏观视角来把握、思索和争辩。当然理论家和革命家政治家也还有各种不同的层次和种类,也有互相交叉渗透的各种情况,我现在是一种“理想型”的划分。马克思说,过去哲学只解释世界,问题在于改变世界。这个哲学视角是深刻的。但改变世界的理论和引领实践这一改变,却完全可以由不同的人来承担。理论是需要长期讨论和反复争辩的,革命或政治决定则即便激烈争辩也必须尽快确定方案,鼓励执行。

对于疫情也是这样,不能要求哲学家对疫情发表一贯正确的意见,这很难。即使是正确的,执政者也不一定能够按照这个去做。行政的措施,行政的策略,跟理论是不同的。执政者有做对的时候,但不意味着永远对啊。一个哲学家的理论,运用到政治上也好,经济上也好,不一定就适合,有可能走样,有可能应用不了。哲学家对疫情可以有各种判断,各种理论都可以啊,不一定哪个就是对的。

人 说到哲学和历史问题,您好多年前就说过,历史哲学的最高命题是偶然与必然的问题。

李我50年代就这么认为,历史充满了偶然性。我今年发表的《历史、伦理与形而上学》(《探索与争鸣》2020年第1期)就讲了这个问题。我讲历史有三个性质:第一是具体性。历史一定是发生在一定的时间、地点和各种条件之下的事情。这是历史最重要的性质;第二是历史有积累性。这点大家注意得不多。从人类历史来讲,是进步的,我对整个人类历史不是悲观的。人类是靠工具吃饭。工具就是科技。疫情以后,科技还是会发展,这是阻挡不住的。我非常赞同史蒂芬·平克的说法,后现代是错误的,福柯、德里达是错误的。历史有积累性,内在的积累便是心理的日益复杂、丰富和多样,即“积淀”,不必悲观;第三是历史的偶然性。比如说,恐怖分子使用原子弹或制造病毒,那人类便可以死光,很有可能的。以前冷热武器时代都不可能,现在却可能,所以说哲学要研究人类命运问题。

人 您在《伦理学新说述要》里说,“历史绝不是一堆僵化的文本记录,不只是所谓事迹、人物、数据、账目……它实际容载着的是无数世代人们生活的悲欢离合、偶在实然。”这句“偶在实然”,让人的感受很复杂。

李 西方是两个世界,要到天国去。中国就是停留在这个世界,要重视这个世界的情感。在西方,上帝的爱是最重要的,首先是爱上帝,是上帝叫你爱自己的亲人,中国人很难接受。中国人看重历史。因为生活就是悲欢离合啊,历史就是日常生活啊,这个世界的日常生活就是根本,不是到天国去求得什么,天国很完美,反而同质、单调、无聊。

人 您一直强调逻辑性,您的文章很有逻辑性,而且去除了很多情绪化的东西,让强大的逻辑来说话。您是怎么保持这种状态,不让情绪左右自己?

李 在80年代我写过一篇短文《写文章的人要学点平面几何》,就是讲理论文章要概念清楚,遵守逻辑,要有论证,不要模模糊糊,不要让人看半天不知说了些什么。对于学术发展来说,这是一个基本问题。还讲过,中国需要“语言的洗礼”。要发泄情绪的话,可以写诗,可以写小说嘛,在文学艺术里你发泄什么样的情感、情绪都没關系。文艺是要打动人的感情。学术呢,就是要注重逻辑,就是以理服人,就这么简单。中学时代我就注意逻辑。大学时代我专门学了逻辑。我是非常自觉地注重逻辑。

人 您这么讲理性,您的学说还强调“情本体”。

李 人不能光靠理性啊,所以我讲“情理结构”。如果只有理性,就是机器了。机器没有情感。都是情的话,人就是动物了,动物没有什么理性。

所谓“本体”,不是康德所说与现象界相区别的本体界,而只是“本根”“根本”“最后实在”的意思。所谓“情本体”,是以“情”为人生的最终实在、根本。“情本体”的背后,其实有个中国传统,就是我过去说的“天地国亲师”,要西方人信仰这样的东西那是很难的事。我讲过要西方彻底了解、接受这个传统,可能要两百年以后,人类历史上,两百年很短啊。二十多年前我在德国讲,你们的教授里,汉学家除外,谁能举出十个中国人的名字?不管什么中国人,古人今人都行。他们就是举不出。但在中国,随便找个教授,举出二十个德国人名,都不是什么难事。所以在文化层面上,要让他们了解来自中国的思想,那还要很长的时间。

谈人生

人 十年前,您过八十岁生日的时候,只是和家里人吃一顿饭,喝几杯高级的洋酒,九十岁生日怎么过呢?

李没有任何变动。我家里有路易十三,这算比较高级的酒了。我从来不过生日。包括八十岁那一年,他们几次要给我祝寿,我都辞谢了。去年,国内就有两批人打算赴美预贺九十寿辰,统统被我婉拒了。我不干这件事,因为没什么意义。我只过过一次生日,就是六十岁。那是1990年,在北京,我也只是请我的几个弟弟妹妹来家里吃了顿饭,没有任何外人。

80年代初李泽厚与伍蠡甫、朱光潜、洪毅然

人 以前大家都说您手不释卷,现在每天看书的时间多吗?

李现在因为眼睛不好了。以前就不怎么好,老了嘛,看书的时间只能很短。但不看书,又没什么事情喜欢做。

人 您所在的博尔德人口很少,您以前也说过,住在那里太孤独了,人太少了。

李那没办法,孤独伴了我一生。

人 九十年来,有没有那么一刻,产生过有神的想法?

李我从来没有过。我从来都不信神。命运是自己决定的,不是神决定的。只能自己反思自己。靠神是靠不住的。人们说上帝已经死在奥斯维辛,上帝如果全知全能,怎么能允许希特勒杀那么多人,那么残酷呢。所以我以为到底是一个世界还是两个世界,这是一个很重要的哲学问题。

人 十年前,我们在访谈里就谈到“幸福”的问题。十年之间,这个问题被大家一再谈论,您理解的“幸福”是怎样的?

李“幸福”是没有一个客观标准的。物质生活也许可以,衣食住行的改善,对一般的人来说,就是幸福。但是有的人认为物质生活没有价值啊,宁可做苦行僧。有的人认为物质生活是痛苦,反而不幸福啊。有的人认为幸福是伦理学的问题,我认为不是,幸福是一个宗教问题,一个美学问题。

人 十年前采访您,您说死后要把大脑冰冻起来,几百年之后再研究,看能否从您的大脑里发现中国文化的残迹,证明您的积淀理论。如果能证明文化影响大脑,您觉得比您所有的书加起来贡献都要大。现在还有这样的想法么?

李这不是想法,我已经联系了那个冷冻机构,已经捐了8万美金,每年还得付几百美金会员费。当然,如果做不成或不能做,这8万美元会全退回,现在他们拿去是为该机构的投资等用途。很多人联系这个机构,是想复活(《圣经》便承诺过人身体复活),他们希望死了不久就复活。我认为复活是绝不可能的。我不要求复活,所以我要求保存越长越好,等到脑科学发达到可以进行研究的时候,但是能不能做到就不知道了。我已经这么做了,我不是随便讲句空话而已,但我现在估计95%是做不成的。

人 您一直关注脑科学,您很乐于从科学的角度跟您的学说做一些对接。

李人类对世界,对宇宙,对外物的了解,比对我们自身的了解多得多啊。相较于理论物理这样的学科,医学还是非常幼稚的科学,因为医学更难啊,人的生命,加上社会因素,很难啊,不是那么容易搞清楚的。假设理论物理是大学,医学就是幼儿园,差得很远。人类实际上最主要是大脑,大脑支配着一切。所以,研究脑科学很重要。脑指挥一切,但具体怎么指挥,现在搞不清楚嘛,我为什么说要300年或500年,至少得这么长的时间,才能够有一个初步了解。

人 谢谢您接受采访。这些天聊下来,您也很疲惫了。最后,您还有哪些话要向读者讲?

李我想引用我比较喜欢的自况集句联:“悲晨曦之易夕,感人生之长勤(陶潜);课虚无以责有,叩寂寞而求音(陆机)”。以此作结,并告别读者。谢谢!