降钙素原变化率对创伤后脓毒症患者抗生素合理使用的指导价值

2020-07-23陈慧敏王立群黄利民聂时南

陈慧敏,王立群,黄利民,聂时南

0 引 言

创伤可导致伤者残疾甚至死亡。严重创伤的危重患者由于软组织挫伤、皮肤黏膜屏障受损、急诊手术等引发感染,同时体内多种炎症介质如单核巨噬细胞、中性粒细胞等被激活,引发全身炎症反应综合征,可损伤患者的组织器官,甚则诱发脓毒症、脓毒症休克、多器官功能障碍或死亡[1-2]。创伤后脓毒症具有较高的发病率、致死率,是临床危重症研究的重点。临床报道对于有细菌感染的创伤患者多根据经验性用药原则使用抗生素,可使患者死亡率降低[3]。近年发现血清中对细菌毒素非常敏感的标志物——降钙素原(PCT),在脓毒症患者发病初期PCT水平较高,提示病情越重、院内死亡风险较大;随着病情进展,PCT变化率可对脓毒症病情进行判断[4-5]。本研究旨在探讨PCT变化率对创伤后脓毒症患者抗生素合理使用的指导价值,为临床治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2015年1月至2019年6月我院收治的创伤后脓毒症患者290例的临床资料,其中男159例、女131例,年龄41~53岁,平均(46.97±5.36)岁。患者外伤原因:挤压伤19例,坠落伤86例,锐器伤42例,交通伤143例。按照不同抗生素使用原则将患者分为指导组和对照组各145例。纳入标准:患者符合《2016年脓毒症3.0诊断标准》定义的脓毒症诊断标准[6];年龄≥18岁;入院时间≥72 h。排除标准:恶性肿瘤;免疫缺陷患者;心、肾、肝、肺等重要器官有慢性病史;入院前抗生素治疗≥48 h。

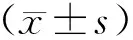

1.2 方法统计2组患者入院后的基本临床资料,如性别、年龄、体重指数(BMI)、急性生理与慢性健康Ⅱ评分(APACHE Ⅱ评分)、重症患者序贯器官衰竭评分(SOFA评分)、平均动脉压(MAP)、CRP、PCT、WBC水平等。比较2组患者脓毒症感染的部位、病情程度及细菌培养结果。

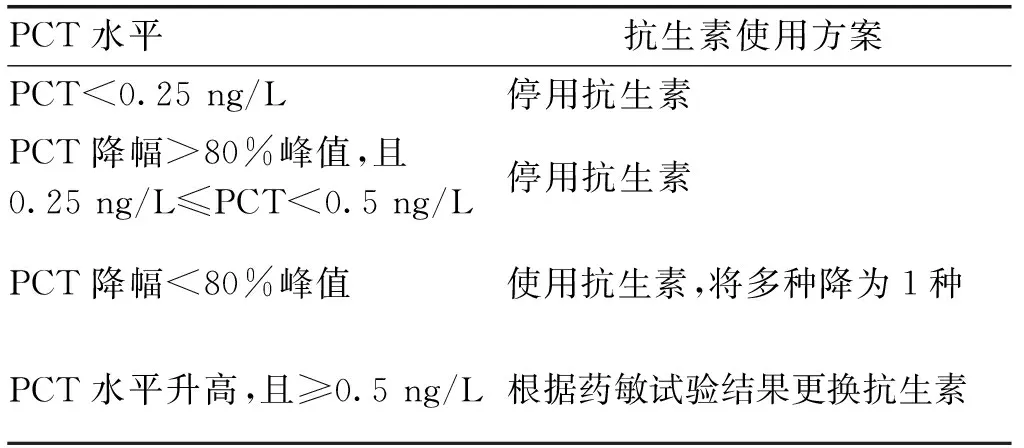

2组患者均采取相同的对症支持治疗、液体复苏治疗等。对照组患者依据抗生素使用指南,施行标准化抗生素治疗方案。指导组患者入住急诊重症监护病房(ICU)后采用酶联荧光法检测不同时间节点[入住ICU时(T0)、入住ICU24 h(T1)、48 h(T2)、72 h(T3)、96 h(T4)、120 h(T5)]的PCT水平,计算PCT变化率。PCT变化率(%)=[(前1日PCT水平-当日PCT水平)/前1日PCT水平]×100%。经测定,指导组不同时间点PCT水平为:T0=(1.43±0.39)ng/L,T1=(1.26±0.26)ng/ L,T2=(1.19±0.28)ng/ L,T3=(0.68±0.15)ng/ L,T4=(0.47±0.08)ng/ L,T5=(0.31±0.06)ng/ L;PCT变化率为:T1=(11.90±2.31)%,T2=(5.71±1.18)%,T3=(42.08±8.24)%,T4=(30.68±6.63)%,T5=(34.11±6.34)%。依据患者不同时间节点PCT的水平变化,调整抗生素治疗方案,见表1。

表1 创伤后脓毒症患者根据PCT水平指导抗生素使用情况

指导组根据患者PCT变化率及表1抗生素应用方案,患者在入住ICU72 h后达到停用抗生素标准;对照组根据患者临床症状、痰/血标本培养等,判定抗生素药物调整或停用时间。统计并比较2组患者治疗过程中调整抗生素用药的平均时间及调整频次,抗生素使用时间、抗生素费用及入住ICU时间;比较2组患者抗生素治疗后不良反应发生率。

2 结 果

2.1 一般资料比较2组患者年龄、性别、BMI、APACHE Ⅱ评分、SOFA评分、MAP、CRP、PCT、WBC水平等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表2。

表2 入组创伤后脓毒症患者一般资料比较

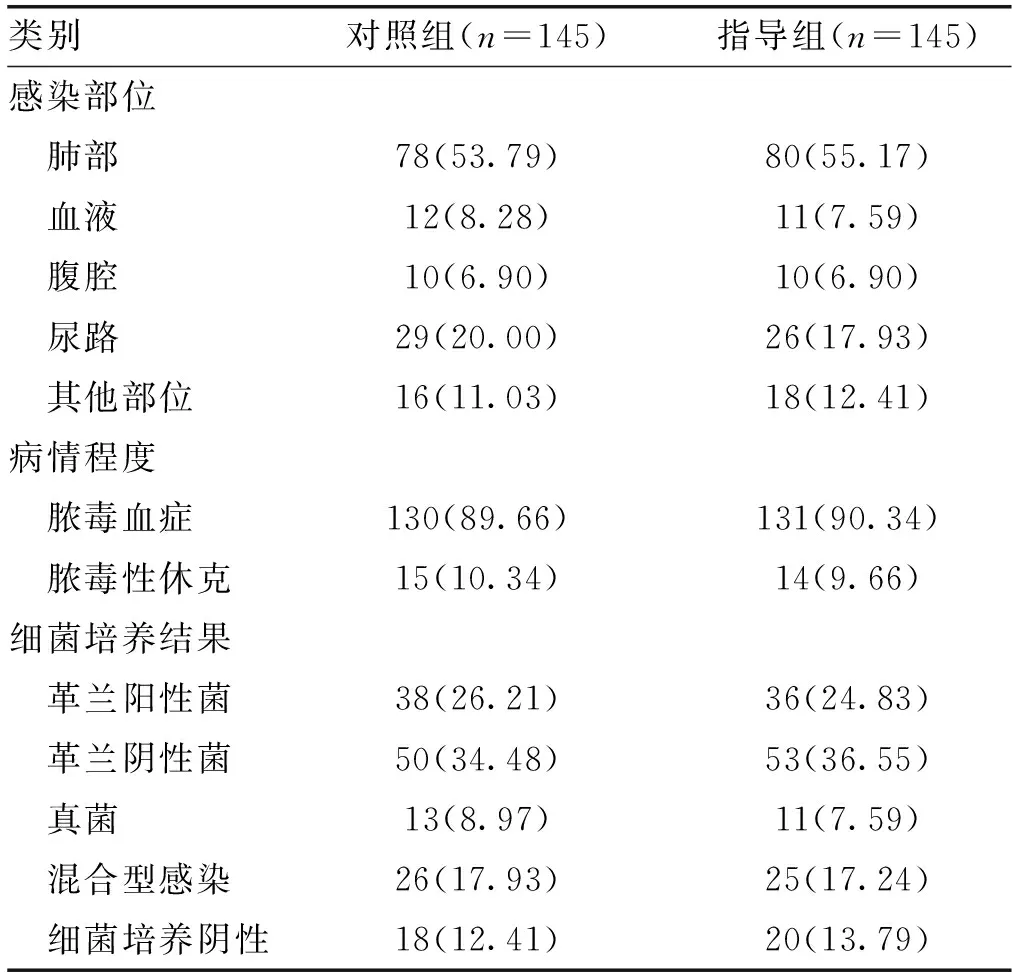

2.2 感染部位、严重程度及细菌培养结果比较2组患者比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 入组创伤后脓毒症患者感染部位、病情程度及细菌培养结果比较[n(%)]

2.3 治疗期间调整抗生素用药的平均时间及调整频次比较指导组治疗期间调整抗生素用药的平均时间明显短于对照组(P<0.01),抗生素调整频次明显高于对照组(P<0.01),见表4。

表4 入组创伤后脓毒症患者治疗期间调整抗生素用药的平均时间及调整频次比较

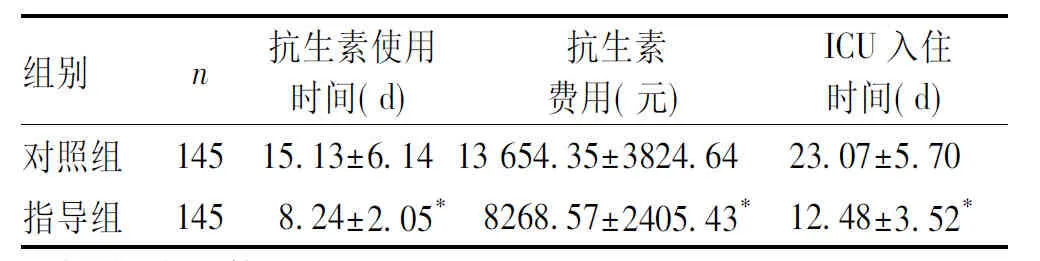

2.4 抗生素使用情况及ICU入住时间比较指导组均明显少于对照组(P<0.01),见表5。

表5 入组创伤后脓毒症患者抗生素使用情况及ICU入住时间比较

2.5 不良反应发生率及死亡率比较指导组发生不良反应18例(12.41%),其中肝损害4例、肾损害6例、二次感染8例;对照组发生不良反应43例(29.66%),其中肝损害9例、肾损害14例、二次感染20例;指导组不良反应发生率明显低于对照组(P<0.01)。指导组患者死亡率[6.21%(9例)]与对照组[8.97%(13例)]比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

创伤后脓毒症是目前临床常见危重病,由于炎症因子在创伤刺激下激活,感染后引发全身炎症反应综合征,可致患者全身多器官功能损害,甚至死亡。据统计,脓毒症患者的死亡率高达20%~50%[7]。规范合理使用抗生素并检测治疗效果等是脓毒症治疗的关键,WBC、CRP、白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)等是脓毒症病情监测的常用指标,但由于监测耗时长、敏感性差、特异性差等不足,不利于指导抗生素的合理使用,甚至造成抗生素滥用、细菌耐药性提高等不良后果[8]。

PCT是一种炎症反应敏感的血清标志物,可由神经内分泌细胞、甲状腺C-细胞分泌,属降钙素前肽物质,由降钙素、降钙蛋白、N端残基片段等结构组成,并无激素活性。健康人体内PCT水平极低;在自身免疫性疾病、病毒感染、癌性发热、局部感染时PCT水平可轻微升高[9];严重感染时,甲状腺细胞可分泌大量PCT,使PCT急剧升高[10],若感染控制则PCT可下降[11]。据研究,脓毒症早期PCT急剧升高,并可保持较高水平,经抗菌药物治疗后,PCT可明显降低[12],PCT水平与脓毒症患者的感染程度明显相关,且与患者的死亡率呈正相关[13],对脓毒症患者的疗效及预后等方面具有重要意义。PCT检测操作简便,可在床旁进行快速测定,如基层医疗机构广泛推广,可缩短患者病情评估时间,提高治疗效率。本研究指导组抗生素的使用时间及费用均明显低于对照组,治疗后不良反应明显少于对照组。

综上,创伤后脓毒症患者在进行抗生素治疗时,根据降钙素原变化率调整抗生素使用方案,可更加合理高效地使用抗生素、避免其滥用,减轻患者不良反应及经济负担,且降钙素原检测方法简便,值得临床广泛推广使用。