基于“感、传、智、用”全业务链的智能地质灾害监测预警系统的工程应用

2020-07-21范晓雷李怀忠雒永刚孙国慧杨世忠王岳军

文|范晓雷 李怀忠 雒永刚 孙国慧 杨世忠 王岳军

1.中国卫通集团股份有限公司 2.湖南北斗微芯数据科技有限公司3.北斗微芯院士专家工作站 4.中山大学

一、引言

我国幅员辽阔,地质结构复杂多样,地质灾害隐患点数量巨大。目前,全国已经勘察确认的地质灾害隐患点288525处,共威胁1891万人和4431亿元财产的安全。据自然资源部发布的《2018年全国地质灾害灾情及2019年地质灾害趋势预测》,2018年全国共发生地质灾害2966起,造成105人死亡、7人失踪、73人受伤,直接经济损失14.7亿元。2018年全国共成功预报地质灾害496起,避免人员伤亡23560人,避免直接经济损失9.6亿元。从发布的数据分析,目前我国地质灾害成功预报率仅有16.72%。成功预报地质灾害能够明显降低人员伤亡和生命财产损失,因此建立一套能够对地质灾害进行监测预警的“感、传、智、用”全业务链的智能地质灾害监测预警系统是非常迫切和必要的。

二、地质灾害监测预警面临的挑战

1. 通信盲区及传统通信瘫痪状态下的数据传输

地质灾害作为一种自然现象有其发育过程,地质灾害监测的意义就是通过科技手段实时动态掌握隐患点上地质灾害的孕育及发育状态,掌握地质灾害隐患点雨量、位移、土壤含水量等关键致灾因子的数据及其变化,能够及时对地质灾害风险进行预判和预警,为地质灾害防治提供响应时间和空间,降低灾害带来的人员伤亡和经济损失,因此地质灾害监测预警对实时通信的需求非常明确。目前地质灾害监测的通信手段为传统的蜂窝网络,当地质灾害发生时,地质灾害隐患点周边的通信基站也会面临破坏,很容易导致通信中断和瘫痪。另外,还有大部分地质灾害隐患点处于蜂窝网络信号欠佳或者通信盲区,鉴于北斗短报文的通信能力和传输频次尚不能满足地质灾害实时监测的要求,导致这些区域地质灾害监测陷入瓶颈。由此可见,地质灾害监测数据的不间断传输是传统地质灾害监测预警面临的重大挑战。

2. 海量时序监测数据的智能灾变风险挖掘

地质灾害孕育状态主要通过前端物联感知体系获取,包含如位移、土壤含水量、雨量等诸多关键致灾因子的参数,这些监测数据有非常明显的海量性、时序性、连续性;同时监测的传感器大多来源于不同厂家,采用的数据格式标准也有所不同,存在多源、异构、跨平台的特性,这些问题也造成地质灾害监测数据的应用和管理难题,而地质灾害监测预警主要目的就是从海量的时序监测数据中快速识别出灾变的风险,为地质灾害预警及应急响应提供宝贵的时间和空间,这是地质灾害监测预警领域面临的挑战。

三、“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统技术方案

1. “感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统业务模型

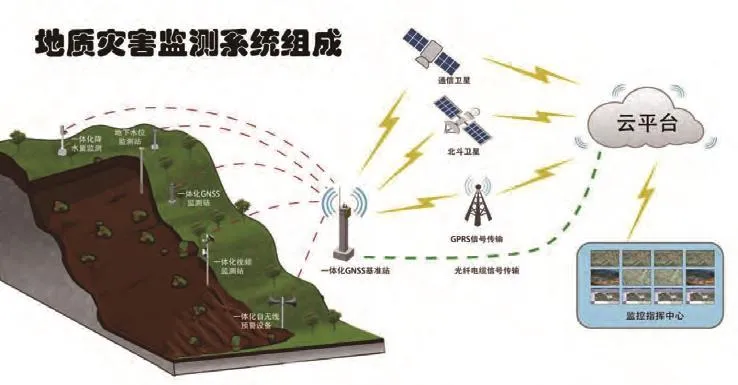

“感、传、智、用”全业务链地质灾害监测预警系统是通过北斗GNSS、雨量计等物联感知设备采集位移、气象、环境等地质灾害诱发因素的可监测信息,利用以宽带卫星通信为主的多回路双备份通信机制和基于多学科交叉的智能灾变监测预警评估模型,为用户提供地质灾害事前监测预警、事中实时监测、事后辅助救援与应急服务的平台。系统采用“一个云平台,三项核心技术”的技术支撑体系,“一个云平台”即面向用户的智能北斗高精度地质灾害实时监测预警云平台;“三项核心技术”分别指:北斗的高精度定位技术可实现对地质灾害隐患点进行精准定位和位移监测;多回路双备份通信技术可以对地质灾害隐患点的监测信息进行全天候不间断回传;去中心化开发技术是平台的软件开发采用的区块链技术,能够保障平台的可扩展性和个性定制的需求(图1)。

图 1 “感、传、智、用”全业务链地质灾害监测预警系统业务模型示意图

2. “感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统架构

鉴于上述问题和挑战,“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统采用五层架构进行设计,如图2所示,分别是地质灾害隐患点实时动态感知层、多回路双备份通信层、数据汇集与数据处理层、并行业务计算层和面向用户的应用层,为了确保系统稳定良好的运行,系统采用自学习方式进行自检及维护,具体如下:

(1)地质灾害实时动态感知层

地质灾害实时动态感知层是面向地质灾害隐患点建设的全维度地质灾害诱发因素物联感知网络,通过设备和仪器监测诱发地质灾害的可以量化的所有信息,为地质灾害监测、风险评估及地质灾害预警提供数据支撑。

(2)多回路双备份通信层

系统建立了多回路双备份的通信机制,利用宽带卫星数据集中器实现了Ka高通量宽带卫星、北斗短报文、蜂窝数据网络、NB-IoT/LoRa的叠加式网络通信体系,采用自适应的网络接入管理模式,确保监测数据传输不间断。

(3)数据汇集与数据处理层

数据汇集与数据处理层是实现对地质灾害监测全维度监测数据的接入、处理、管理和使用。对前端接入的多源、异构、跨平台的数据进行处理,这些海量数据具有多维度多属性的特点,处理过程具有连续性、高并发、多任务协同特征及实时性,为保障数据的规范和可用性,系统引入高吞吐数据处理技术,实现数据的汇集、清洗、标准化、存储及时空异构数据深度融合等功能。

(4)并行业务计算层

依据地质灾害的监测、预警和信息发布的业务流程,为满足极端天气或者汛期时监测数据采集和业务计算频率提升的要求,系统建立了数据并行化处理方法和业务并行计算模型,实现大规模并发信息处理、业务计算、实时动态稳定性评价、智能风险评估计算等功能,满足极端天气和汛期监测预警需求。

(5)面向用户的应用层

面向用户的应用层主要用于业务应用、应急指挥、信息订阅发布、治理方案输出、协同作业支持等,属于“感、传、智、用”全业务链地质灾害监测预警系统与用户的主要接口管理层,能够解决用户信息请求和用户信息获取的问题,此层通过汇集各种业务需求、展示后端结果完成系统呈现。

(6)系统自检与维护

“感、传、智、用”全业务链地质灾害监测预警系统设置系统自检及维护功能,具有平台安全控制和系统自检机制,保障系统运行。

3. 人工智能地质灾害风险评估及灾变预警模型

系统采用“一个隐患点一个预警模型”的风险评估及灾变预警策略,其中人工智能地质灾害风险评估及灾变预警模型是北斗微芯院士专家工作站结合具体地质灾害监测工程和规范开发。该模型是依据地质灾害隐患点的实时监测数据来对其进行安全风险评估和灾变预警,主要通过基于大尺度时序监测数据的人工智能手段和专用灾变模型,对地质灾害隐患点的风险和灾变进行定量、定性分析,并建立如表 1所示风险评估矩阵,系统采用模糊理论、模糊评估、灰色理论、灰色关联分析、层次分析法,贝叶斯理论模型等方法对地质灾害隐患点进行风险评估。

同时为方便用户对灾变的应急响应,依据智能地质灾害预警评估模型和应急消防管理法的相关要求,系统设置了四级预警发布体系,如表 2所示,分别是红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警。

为了能够提升灾变预警模型的精准度,系统为模型设置了反馈修正功能,依据监测数据业务计算结果和现场勘察结论动态修正预警模型。

4. 系统关键技术

(1)基于中星十六号的多回路不间断通信技术

为了保证智能地质灾害监测预警能够全天候实时在线运行,在本技术方案采用多回路不间断通信链路设计,由中国卫通集团股份有限公司(简称中国卫通)与北斗微芯数据科技有限公司(简称北斗微芯)联合研发了宽带卫星数据集中器,解决了隐患点数据集中、通信盲区及传统通信易瘫痪场景通信备份等难题。宽带卫星数据集中器融合了基于Ka高通量宽带卫星通信、蜂窝数据网络、北斗短报文及NB-IoT/LoRa等通信技术,采用自适应网络接入模式,自主判断和选择通信链路,当蜂窝网络出现中断或者瘫痪的情况时,设备可以自主切换至宽带卫星通信链路进行数据传输,确保地质灾害监测数据的不间断回传。

(2)基于北斗卫星的高精度位置解算技术

高精度地表形变及位移是灾变的重要指标,获取地质灾害隐患点高精度位置变化是能够提供精确预警信息的核心关键技术。

系统提供了基于北斗卫星的高精度位置解算技术,该解算技术是使用RTK(载波相位差分)技术对地质灾害隐患点的地表位移进行高精度监测,如图3所示,通过基准参考站和位移监测站同时进行观测,北斗GNSS基准站与位移监测站同时接收北斗卫星定位信号,北斗GNSS基准站模块通过内部芯片计算得到差分数据并通过物联网通信模块(LoRa)将差分数据传输至位移监测站,位移监测站接收到差分数据后,由北斗GNSS定位芯片进行实时解算的形变数据,精度可以达毫米级。

图 3 基于北斗卫星的高精度位置解算及多回路通信工程应用示意图

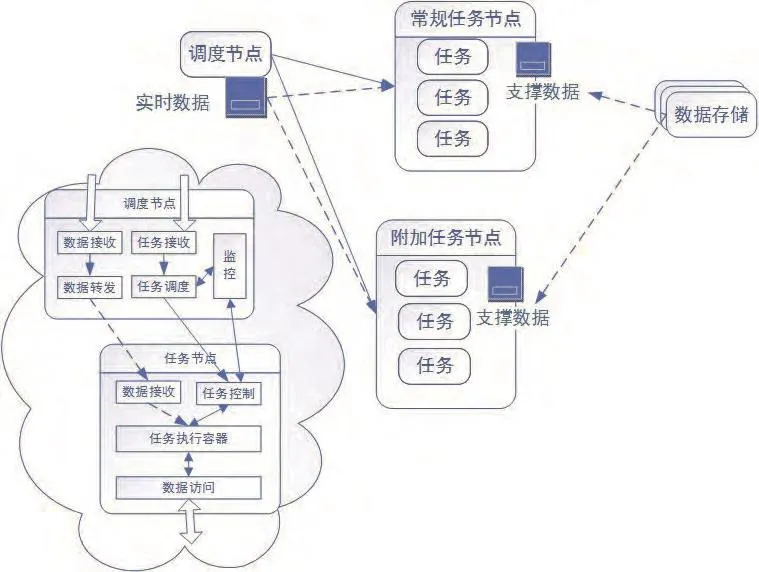

(3)高并发灾变预警并行业务计算技术

为了满足地质灾害监测预警业务的实时动态响应,系统引入高并发并行业务计算解决方案,采用无共享体系结构和多指令流单数据流编程模型,业务计算由调度节点和任务节点集群完成,图4为高并发灾变预警并行业务计算流程示意图。

(4)智能多物理场灾变评估技术

图 4 高并发灾变预警并行业务计算流程示意图

为了提升地质灾害监测预警的精度,系统采用了如图5所示的多物理场耦合计算的模式来提升地质灾害监测预警的可靠性,多物理场耦合主要立足工程地质条件以及环境与地质条件之间的相互作用,挖掘应力场、渗流场、温度场等多物理场作用下产生的应变场,通过应变场的获取时序检测数据的变化,为智能地质灾害风险评估矩阵提供参数输入,并针对不同隐患点配置灾变预警模型,用以精准掌握地质灾害隐患点地质灾害发育状态。

图 5 智能多物理场灾变耦合计算示意图

四、“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警的工程应用

1. 宁乡市地质灾害情况及工程建设背景

2017年7月,湖南省宁乡市境内发生重大地质灾害,西部9个乡镇出现山体滑坡,东部区域出现洪水漫堤,受灾人口81.5万,全倒或部分倒塌房屋14000余间,毁损堤坝900多处,13个乡镇停电,7个乡镇通讯中断,因灾死亡、意外落水、失联人员40余人,地质灾害给当地人民群众生命财产造成了巨大的损失。湖南省宁乡市地处湘东偏北的洞庭湖南缘地区,地形地貌复杂,西部山区属于风化花岗岩地区,遇到强降雨极容易发生山体滑坡、泥石流等地质灾害,东部地区属于洞庭湖尾闾地区,地势低洼,河流汇集,是地质灾害多发易发地区,宁乡市目前共有在册地质灾害隐患点400余处,地质灾害总体呈现出点多面广、威胁巨大的特点。

在“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警工程建设前,宁乡市的地质灾害主要依靠群测群防的人工模式,地质灾害防治能力亟待提升,如何建立不间断的地质灾害信息传输链路和如何通过海量的地质灾害监测数据有效挖掘应用于指导地质灾害防治业务的预警信息也成为了宁乡市地质灾害防治部门的难题。立足宁乡市地质灾害防治的具体情况和实际需求,中国卫通、北斗微芯及北斗微芯院士专家工作站三方联合,针对宁乡市地质灾害防治的具体需求,开发并承建了“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统。

2. “感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警的实施

“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统采用如图6所示的系统部署方案,地质灾害物联感知体系部署在地质灾害隐患点上,智能北斗高精度地质灾害实时监测预警云平台部署于地质灾害应急指挥中心。

图 6 全业务链智能地质灾害监测预警系统整体部署示意图

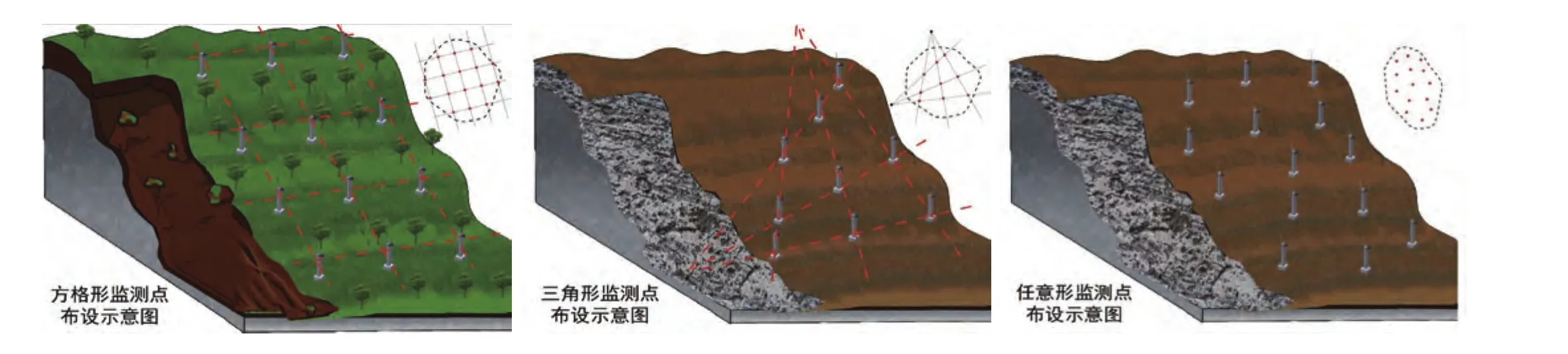

首先是地质灾害隐患点的物联感知体系的部署。地质灾害隐患点物联感知体系的建设,依据相关监测规范、地形地貌特征和具体地勘数据进行建设和部署,如图7所示,物联感知体系的部署主要包含方格形、三角形和任意形三种部署方式,不同的地质灾害隐患点建设方案不同,建设过程需进行现场勘查,并针对每个监测点单独编制建设方案。

图 7 地质灾害隐患点监测站部署示意图

其次是地质灾害应急指挥中心的部署。智能北斗高精度地质灾害实时监测预警云平台部署于应急指挥中心,用于接收地质灾害隐患点的监测数据,通过地质灾害监测预警评估模型和风险评估矩阵为用户输出地质灾害灾变风险及等级预警,最终通过应急指挥中心发布和管理地质灾害防治工作。

3. “感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警工程应用效果

由中国卫通和北斗微芯联合建设的“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统示范工程,目前已经成功在湖南省宁乡市90个地质灾害隐患点上进行工程应用(图8),该系统自上线以来多次为当地提供精准的地质灾害预警信息,取得了显著的效果。

图8 “感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统宁乡项目

(1)系统灾变预警效果显著

以宁乡市横市镇界头村(东经112.17527°,北纬28.237605°)的地质灾害隐患点为例,2019年3月初,系统通过北斗/GNSS监测到隐患点有蠕滑现象,累积位移逐渐增大,经人工智能地质灾害风险评估及灾变模型分析以及现场复查情况,发布该隐患点区域内的地质灾害黄色警报。

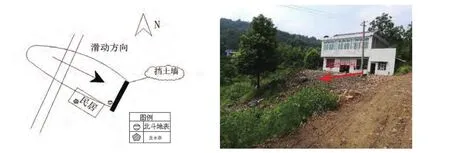

经现场勘察,如图9和图10所示,01号隐患点位于挡墙下方,斜坡为残坡积土和弃填土,出现的裂缝位于挡墙下侧测点附近,现场发现该处挡墙下方位移加速属局部滑动前兆,土体滑动后可能牵引挡墙变形开裂,存在安全隐患,需临时疏散群众。

图 9 横市镇界头村金矿组01号滑坡监测点布置示意图

图 10 横市镇界头村金矿组01号隐患点监测站及位移变化趋势

现场勘察,如图11和图12所示,02号滑坡体为软质岩石,蠕动变形,据宏观迹象和数据判断,滑坡体呈北偏东方向滑移,处于匀速变形阶段,有加速趋势,滑坡前缘出现裂缝,呈牵引式趋势,灾变风险加大。

图 11 横市镇界头村金矿组02号滑坡监测点布置示意图

图 12 横市镇界头村金矿组02号监测站及位移变化趋势

(2)融合式技术创新降本增效

系统的建设采用跨界融合的模式,综合应用北斗导航卫星、中星十六号卫星和遥感卫星等,在工程实践过程创新诸多应用。如宽带卫星数据集中器的应用,大幅降低了传统监测模式的中间设备,在提升地质灾害监测预警效果的同时有效降低了地质灾害监测的成本,低成本高可靠的普适性推广效果明显。

经过工程实际应用证明,建立全业务链的智能地质灾害监测预警体系可以为科学技术部门和专业管理部门提供有效的支撑手段,也能够促进管理部门地质灾害防治能力的提升。

五、总结与展望

“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统是典型的北斗导航卫星、中星十六号通信卫星等航天科技的工程应用,能够为地质灾害等安全监测提供更为先进的技术手段;同时“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统也是地质科学、信息科学、工程科学等跨学科专业融合的工程应用,能够为地质灾害监测预警及应急响应提供更加科学的决策依据;通过工程实践证明,航天技术能够给地质灾害等领域带来低成本、高可靠的系统性行业解决方案,普适性强,具有极大的推广价值。