车排子凸起西翼轻质原油来源分析

2020-07-20王千军曹忠祥张曰静商丰凯任新成

王千军,陈 林,曹忠祥,张曰静,商丰凯,任新成

(1.中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营 257015;2.中国石化胜利油田分公司,山东东营 257001)

车排子凸起的油气勘探开始于20世纪50年代,最初主要是勘探来自昌吉凹陷二叠系烃源岩生成的稠油。2000年之后,中国石化在排2等井区的浅层(新近系沙湾组二段)发现了轻质油油藏[1-2],随后又在春22等井区沙湾组一段、苏1等井区古近系、苏3井区白垩系、春29井区侏罗系以及苏13井区石炭系等多个层系相继发现轻质油流。前期研究多认为这些轻质原油主要来自于四棵树凹陷侏罗系烃源岩[1,3-6],主要依据有2个:①四棵树凹陷虽然发育侏罗系和古近系2套相对优质烃源岩,但从成熟度上来看,侏罗系烃源岩埋藏深,成熟度高,已经达到大量生排烃阶段[7-8],而古近系烃源岩虽然品质较好,但是埋藏较浅,热演化程度偏低[8],难以大量生排烃,因此前期一直认为古近系生成的低熟原油可能仅分布在四棵树凹陷南缘山前等古近系烃源岩深埋区的周缘[9-10],而难以远距离运移到北部的车排子凸起区;②对已发现油藏进行精细油源对比发现,车排子凸起西翼的轻质油与昌吉凹陷二叠系烃源岩生成的原油具有显著差异[2],例如二叠系烃源岩及原油在甾烷分布特征(m/z=217谱图)上表现为C28含量相对较高,而前期发现的车排子凸起西翼的轻质油具有C28含量明显较低的特征。因此前期一直认为车排子凸起西翼各个层系的轻质油主要来自四棵树凹陷侏罗系八道湾组烃源岩。但是随着勘探的逐渐推进,综合研究发现,车排子凸起西翼发现的轻质油油藏其生油母质的形成环境存在较大差异,按地化特征可分为2类,其中一类与侏罗系烃源岩具有较好的母源关系,表现为其生油母质形成于弱氧化-弱还原淡水湖沼环境中、具有高等植物来源的成熟原油特征;而另一类原油则与侏罗系烃源岩特征具有较大差异,表现为其生油母质形成于强还原的半咸水深湖相环境中,具有浮游藻类来源的低成熟-成熟原油特征。因此有必要进一步细化车排子凸起西翼不同层系油藏的油气来源,为深化该区油气成藏规律以及优选有利勘探方向等提供参考。

1 区域地质概况

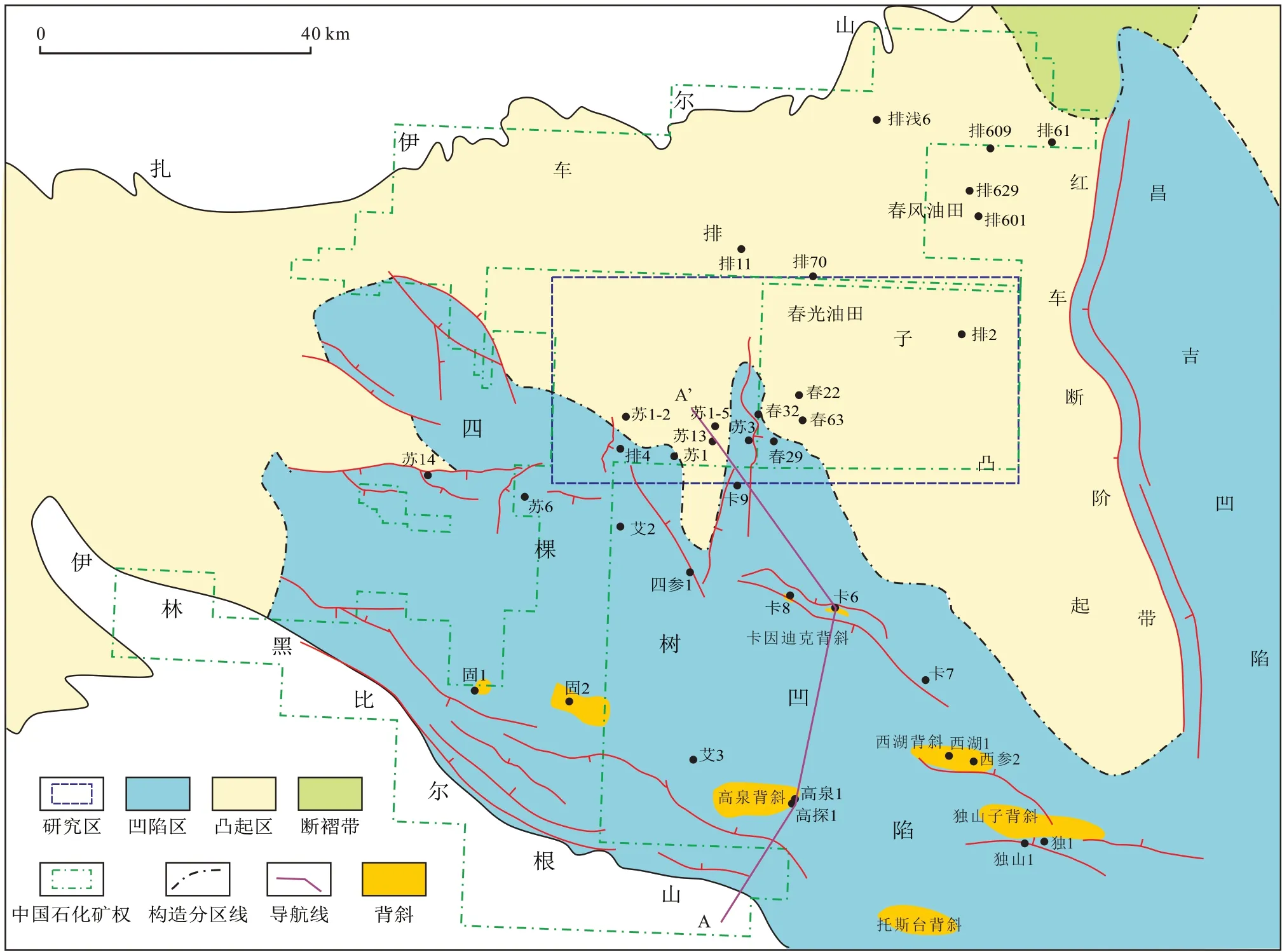

车排子凸起构造上属于准噶尔盆地西部隆起区,其西北侧为扎伊尔山,东部以红车断阶带为分界与昌吉凹陷相连,南部以艾卡、艾卡西断裂带为分界与四棵树凹陷相接[11]。其平面形态呈倒三角形,主体走向为北西-南东向,在西北部扎伊尔山前隆起最高,向东、向南隆起幅度逐渐降低,东南部在奎屯至安集海一带逐渐隐伏消失(图1)。由于车排子凸起紧邻昌吉、四棵树2个生烃凹陷,且自晚海西期以来,长期保持正向构造形态[12],因此处于非常有利的油气聚集构造部位[13],是准噶尔盆地油气最为富集的区带之一[14-15]。目前中国石油、中国石化已经在车排子凸起东、西两翼及其周缘发现红山嘴、春风、春光、车排子、卡因迪克、独山子等一系列油田。研究区位于车排子凸起西翼的中国石化探区(图1),目前已经在石炭系、侏罗系、白垩系、古近系及新近系沙湾组(N1s)等多套层系中钻遇油层,展现了多层系立体含油特征,具有良好的勘探前景。

由于车排子凸起是一个继承性隆起,多期次构造升降活动造成该区地层以超覆和削截为主。根据钻井显示,该区地层超剥复杂,展布不均衡,自下而上依次发育石炭系(C)、侏罗系(八道湾组(J1b)、三工河组(J1s)、西山窑组(J2x)、头屯河组(J2t))、白垩系(K)、古近系(紫泥泉子组(E1-2z)、安集海河组(E2-3a))、新近系(N)及第四系(Q),其中J,K,E分布相对局限,C,N及Q全区广泛分布。

2 原油地球化学特征及分类

2.1 原油物性及族组分特征

原油的物性和族组分反映其成分构成,受原油的母质类型、成熟度、运移分馏作用以及成藏后的次生变化等多种因素的综合影响。车排子凸起西翼不同层系的轻质油在密度及黏度上较为相似,密度为0.80~0.84 g/cm3(20 ℃),黏度为1.39~5.35 mPa·s(50 ℃),而原油族组分具有一定差异。从饱和烃含量来看,春29井侏罗系原油的饱和烃含量较高,达到92.00%,而春33井沙湾组原油饱和烃含量相对较低,仅为58.69%,其余各井区相差不大,介于73.04%~80.17%;从芳烃含量来看,不同层系的原油差异较明显,新近系沙湾组原油芳烃含量相对较高,为14.56%~20.66%,而石炭系、侏罗系原油芳烃含量相对较低,仅为2.14%~5.22%;而非烃+沥青质含量相差不大,为2.01%~5.86%(表1)。

2.2 生物标志化合物特征

生物标志化合物直接来源于活的生物体,在其热演化和成岩演化的过程中,由于具有一定的稳定性,仍然保存了原始的碳骨架结构和部分化学组分,因此对有机质沉积环境、母源特征及其演化等的认识具有重要的指示意义,也是研究油源对比、油气运移等不可或缺的重要手段之一。综合研究区生物标志化合物特征分析来看,车排子凸起西翼石炭系、侏罗系、白垩系、古近系等层系的原油特征较为相似,将其定义为Ⅰ类原油,沙湾组原油与其他层系的原油具有显著的差异性,将其定义为Ⅱ类原油。

图1 准噶尔盆地西缘区域构造划分Fig.1 Structural division of western margin of Junggar Basin

表1 车排子凸起西翼中国石化探区轻质油物性及族组分特征Table1 Physical properties and group composition characteristics of light oil in Sinopec exploration area of western wing of Chepaizi Uplift

2.2.1 甾、萜烷分布特征

原油中甾烷和萜烷分别反映真核生物(如高等植物、藻类)和原核生物(如细菌)的输入情况,烃源岩及原油中的甾、萜烷的组成与分布特征可较好的反映其形成时的沉积环境、生油母质的来源、热演化程度以及生物降解等信息,目前是原油类型划分和油源对比的重要依据之一[16]。C27甾烷主要来源于藻类有机体,C28甾烷主要来源于硅藻,而C29甾烷既可来源于藻类,又可来源于高等植物,因此煤系地层中C29甾烷常常占优势;而三环萜烷系列化合物是饱和烃组分的重要组成部分,主要碳数为C19—C29,其中煤系烃源岩中富含C19三环萜烷,而C23及以上碳数的三环萜烷含量则极低。此外,伽马蜡烷常作为高盐度、还原沉积环境的标志性化合物,丰富的伽马蜡烷在原油中存在则指示有机质沉积时的强还原、超盐度条件。如伽马蜡烷指数(伽马蜡烷/C30藿烷)≥0.6代表了咸水、强还原环境,介于0.25~0.6代表了半咸水、还原沉积环境,<0.25则代表了淡水、弱还原沉积环境。

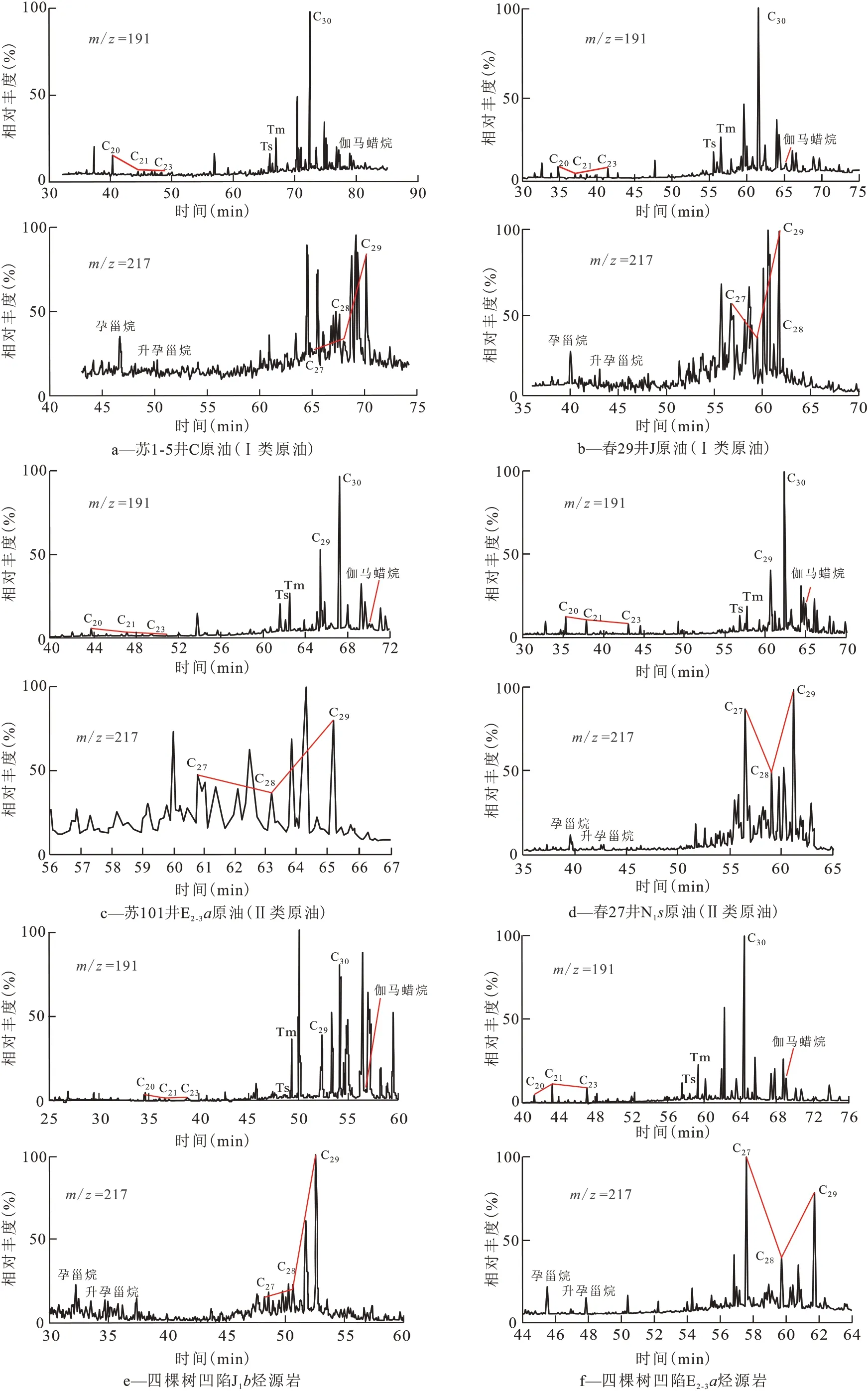

从研究区已发现原油的甾烷分布(m/z=217谱图)来看,Ⅰ类原油的C27,C28较低,C29较高,且C27低于C28,C27,C28,C29整体呈反“L”型;而Ⅱ类原油则具有C27,C29相对较高,而C28相对较低的特征,C27,C28,C29整体呈“V”型(图2),表明Ⅱ类原油的生油母质中浮游藻类的含量明显高于Ⅰ类原油。

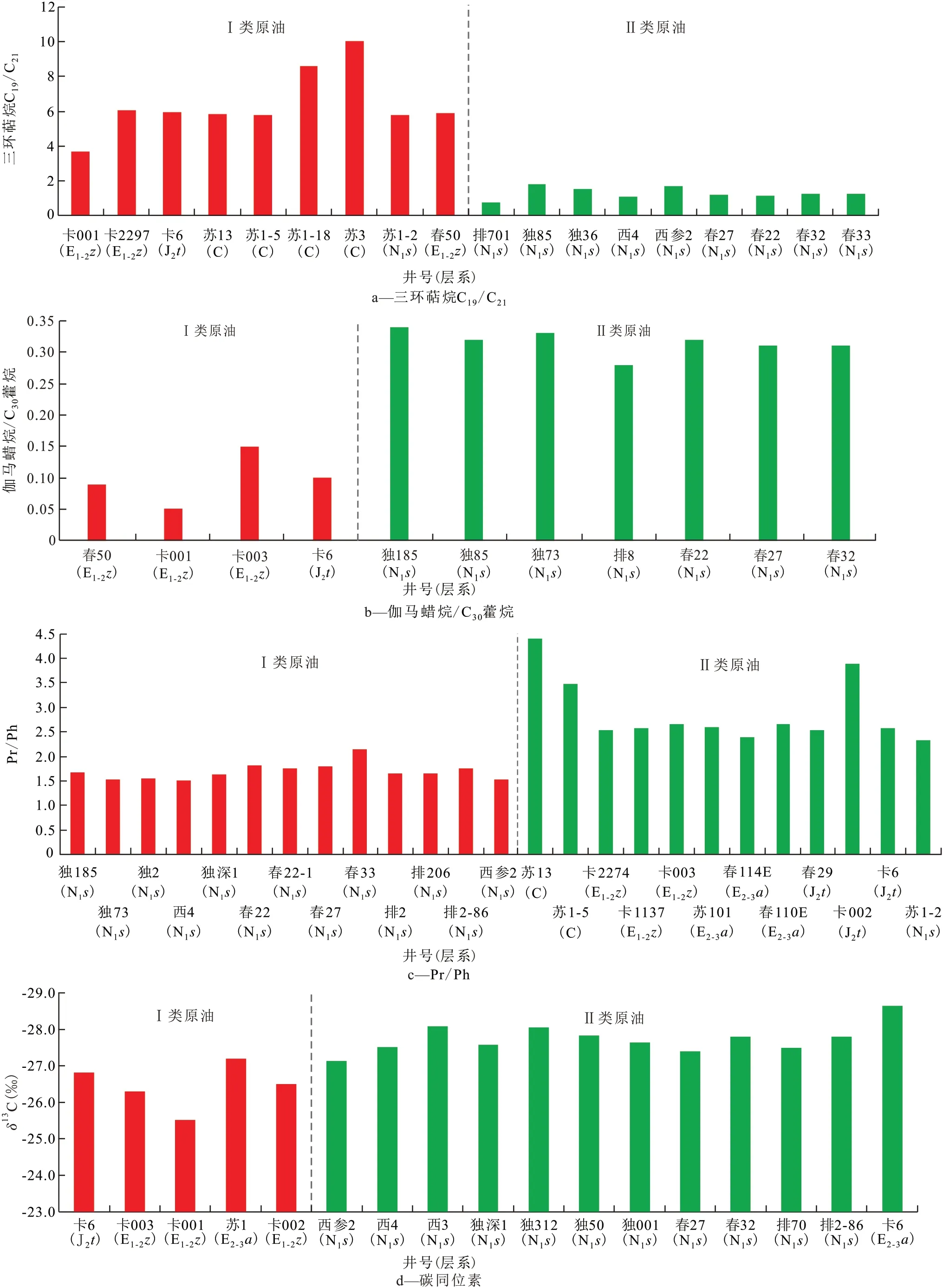

从萜烷特征(m/z=191谱图)来看,Ⅰ类原油中三环萜烷C19最高,且C19,C20,C21呈下降型分布,C19/C21值较高,一般大于4(图3),高含量的C19三环萜烷代表生油母质以高等植物为主;而Ⅱ类原油三环萜烷中的C19含量则较低,且C19,C20,C21多呈上升型分布(图2),C19/C21值则较小,一般小于2(图3a),此外,从伽马蜡烷含量来看,Ⅰ类原油明显低于Ⅱ类原油(图2),通过伽马蜡烷指数计算可见,Ⅰ类原油伽马蜡烷指数较低,为0.05~0.16,而Ⅱ类原油则相对较高,可达0.28~0.34,这一特征与独山子已发现的N1s原油具有较大相似性(图3b)。上述分析表明,Ⅰ类原油生油母质形成环境应以淡水弱还原为主,其有机质来源以高等植物为主,而Ⅱ类原油生油母质形成环境应为半咸水-还原环境,其有机质来源主要为浮游藻类,即2类原油的生油母质在形成环境和有机质来源方面具有显著差异。

对四棵树凹陷J1b烃源岩以及E2-3a烃源岩的色谱和质谱特征分析发现,J1b煤系烃源岩三环萜烷C21含量较低,甾烷C27,C28,C29呈反“L”型,伽马蜡烷含量较低,与Ⅰ类原油具有较好的母源关系;而E2-3a深湖相烃源岩三环萜烷C21含量较高,甾烷C27,C28,C29呈“V”字形,伽马蜡烷含量高,与Ⅱ类原油具有较好的母源关系。

2.2.2 类异戊二烯烷烃分布特征

原油中最为常见并且具有较高丰度的为C14—C20类异戊二烯烷烃,而最常用的为姥鲛烷(Pr)和植烷(Ph),它们源自叶绿素A的植醇侧链。姥鲛烷和植烷的含量变化常用来反映生油母质沉积时的氧化还原环境,而姥植比(Pr/Ph)是目前较常用的标志古环境的指标之一[17-18]。如Pr/Ph<0.6代表了缺氧、超盐度的沉积环境,Pr/Ph>3则代表了氧化环境、并有陆源有机质输入的特征。煤或煤系烃源岩来源的原油Pr/Ph值一般大于2.8。

Ⅰ类原油Pr/Ph值相对较大,一般为2~4(图3c),反映了弱氧化-弱还原的淡水湖沼相煤系烃源岩的母源特征,而Ⅱ类原油Pr/Ph值相对较小,一般为1~2.5,反映了强还原的微咸水深湖相烃源岩的母源特征。

2.3 其他地化特征

2.3.1 原油碳同位素特征

同一凹陷不同层系烃源岩由于形成时间、形成环境以及生油母质可能存在一定差异,其有机质碳同位素可能具有差异性,因此可利用碳同位素对不同来源的油气进行厘定。从不同井区不同层系原油的碳同位素测试结果来看,2类原油碳同位素具有较为明显的差异性,Ⅰ类原油的δ13C值为-26.5‰~-25‰,而Ⅱ类原油的为-30‰~-27‰,即Ⅱ类原油的δ13C轻于Ⅰ类原油(图3d)。

2.3.2 原油成熟度

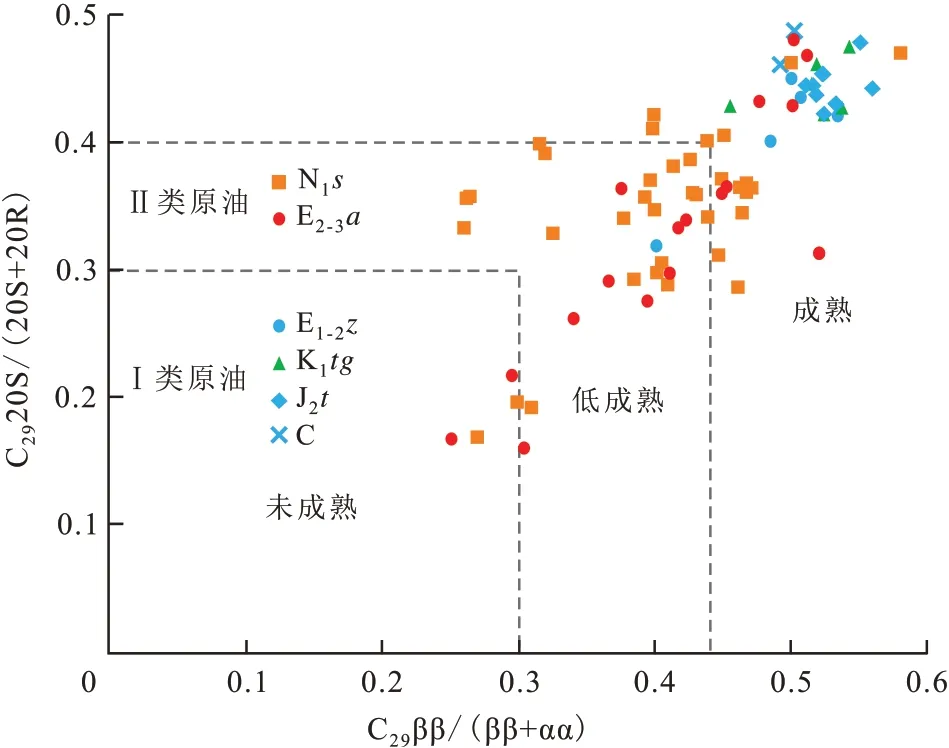

同一凹陷不同层系烃源岩由于埋深存在差异,热演化程度具有一定差异,因此开展原油的成熟度研究对于油源对比具有一定的指导意义。甾烷和萜烷的异构化常可反映原油的成熟度特征,常用的参数主要有甾烷的20S/(20S+20R),ββ/(αα+ββ),升藿烷的22S/(22S+22R)、三环萜烷/藿烷和Ts/(Ts+Tm)等[19]。Ⅰ类原油C29ββ/(αα +ββ)值为0.5~0.6,C2920S/(20S+20R)值为0.4~0.5,以成熟原油为主;Ⅱ类原油C29ββ/(αα+ββ)值主要为0.25~0.53,C2920S/(20S+20R)值为0.2~0.4,具有低成熟-成熟原油的特征,整体以低成熟原油为主(图4)。

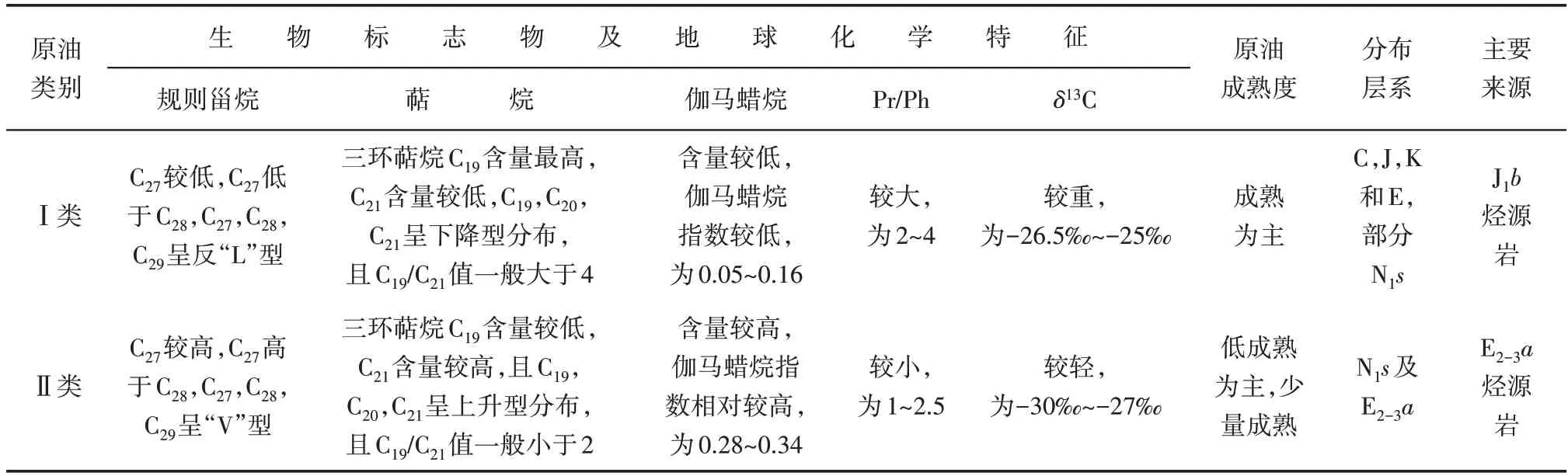

2.4 不同来源原油综合判识标准

综上分析,建立了车排子凸起西翼2类轻质原油的综合判识标准(表2):Ⅰ类原油主要分布于车排子凸起C,J,K,E1-2z以及四棵树凹陷卡因迪克油田J2t、西湖背斜J2t、高泉背斜高探1井K1q等层段,与四棵树凹陷J1b煤系烃源岩具有较好母源关系[20-22];而Ⅱ类原油主要分布于车排子凸起西翼N1s、四棵树凹陷独山子油田N1s以及高泉构造带E2-3a等,与四棵树凹陷E2-3a烃源岩具有较好母源关系[9,23]。

3 研究意义

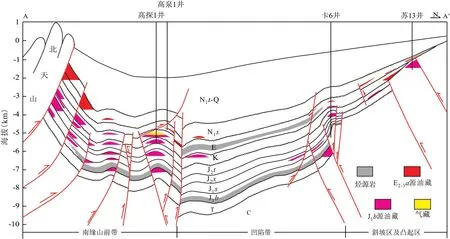

通过精细油源对比,明确了车排子凸起西翼N1s轻质油主要来自E2-3a烃源岩,而C,J,K油气主要来自J1b烃源岩。这2套烃源岩生成的油气均已发生了长距离运移,且不同层系烃源岩生成的油气在垂向上的聚集层系具有显著差异,主要表现为J1b烃源岩生成的油气主要分布于中-下成藏组合(C-E1-2),而E2-3a烃源岩生成的油气主要分布于中-上成藏组合(E2-3-N),通过明确不同层系的油气来源,进一步明确四棵树凹陷双油源供烃的油气输导格架和成藏模式(图5)。

图2 四棵树凹陷周缘不同层系原油及烃源岩色谱质谱特征Fig.2 Characteristics of crude oil and source rock GC-MS of different strata in Sikeshu area

图3 四棵树凹陷周缘不同井区不同层系原油生物标志化合物特征Fig.3 Crude oil Pr/Ph histogram of different strata and regions in Sikeshu area

图4 四棵树凹陷周缘不同层系油气成熟度判识Fig.4 Maturity identification chart of crude oil in different strata in Sikeshu area

根据目前综合石油地质特征来看,南部山前带紧邻J1b和E2-3a这2套烃源岩的生烃中心(图5),前期该区主力勘探层系为中-下成藏组合,由于埋藏深度较大(一般大于5 000 m),受经济条件、储层条件以及钻井工艺等限制,勘探一直未能有效展开,而E2-3a有效烃源岩的发现,展现了该区浅层(中-上成藏组合)也可作为重要勘探层系,因此,通过上、下多层系立体勘探,可大大降低南部山前的钻探风险,有望进一步推动该区的勘探进程。

4 结论

车排子凸起西翼中国石化探区已发现的轻质原油按地化特征及来源可分为2种类型,其中Ⅰ类原油在层系上主要分布于C,J,K,E1-2,具有规则甾烷C27,C28,C29呈反“L”型、伽马蜡烷含量低,Pr/Ph值较大、原油碳同位素较重、原油成熟度相对较高的特征,为弱氧化-弱还原淡水湖沼环境下形成的具有高等植物来源特征的成熟原油,主要来自四棵树凹陷J1b煤系烃源岩;而Ⅱ类原油在层系上主要分布于N1s和E2-3,具有规则甾烷C27,C28,C29呈“V”型、伽马蜡烷含量相对较高,Pr/Ph值较小、原油碳同位素较轻、原油成熟度相对较低的特征,为强还原、半咸水、深湖相环境下形成的具有浮游藻类来源特征的低成熟-成熟原油,主要来自E2-3a烃源岩。

表2 四棵树凹陷周缘不同来源原油综合判识标准Table2 Comprehensive identification standard of different sources crude oil in Sikeshu area

图5 四棵树凹陷近南北向油气成藏模式(导航见图1)Fig.5 Near N-S hydrocarbon accumulation model in Sikeshu Sag(navigation is shown in Fig.1)

古近系烃源岩生成的油气已经运移到车排子凸起区,表明该套烃源岩已经发生一定规模的生排烃,通过落实该层系烃源岩的生烃资源量,可进一步提升四棵树凹陷及其周缘的勘探价值,同时该烃源岩的发现有望推动南缘山前的勘探进程。

四棵树凹陷J1b和E2-3a这2套烃源岩生成的油气均发生了长距离运移,且不同烃源岩生成的油气在垂向上的富集层系具有显著差异性,如下部J1b烃源岩生成的油气主要聚集在中-下成藏组合(CE1-2)的圈闭中,而上部E2-3a烃源岩生成的油气则主要聚集于中-上成藏组合(E2-3-N)的圈闭中,该认识对于深化四棵树凹陷周缘油气成藏规律、明确四棵树周缘勘探潜力、优选有利勘探突破方向,以及进一步扩大车排子凸起西翼沙湾组优质油藏勘探成果等均具有重要的指导意义。